¡Tu carrito está actualmente vacío!

Autor: Agroecología

-

La Permacultura como estrategia de cambio profundo civilizatorio

¿Por qué la permacultura sería una estrategia de cambio ante la crisis actual? Nos encontramos en momentos críticos de la historia. Un punto de quiebre donde muchas áreas que comprenden, no solamente la vida humana sino el macro sistema planetario en su totalidad, están colapsando. Vivimos sumergidos en depresiones y los índices de enfermedades mentales va en aumento. Es necesario un cambio, lo sabemos. Hemos rebasado ya seis de los nueve límites planetarios y la calidad de vida lamentablemente, es deplorable para un gran porcentaje de la población humana y más que humana.

La Crisis Actual

Están presentes muchas crisis y las seguimos alimentando, al mantener acciones sustentadas en una ideología consumista, extractivista y principalmente antropocéntrica. Somos muchas las personas que queremos hacer las cosas diferente pero el camino se vuelve confuso al experimentar un bombardeo de información y diversos discursos globales a veces incluso contradictorios. Unos desde la culpa y reclamo hacía la especie humana, otros de la necesidad e importancia de conservar los recursos para las futuras generaciones mas, sin coherencia ni acción en el presente y otros de salvadores del planeta.

Estos discursos no nos llevan a un estado de bienestar y resiliencia, ya que en realidad siguen fortaleciendo la concepción que estamos separad@s, que somos algo diferente al resto de las especies y que la naturaleza es algo externo que podemos utilizar, poseer o salvar. Desde esta posición enajenada y fragmentada del macrosistema del que formamos parte, nuestras acciones seguirán teniendo componentes de superioridad e individualismo, que solo permite visiones utilitarias y reduccionistas. No nos será posible generar cambios civilizatorios que atiendan los problemas reales a los que nos enfrentamos.

Del contropocentrismo al biocentrismo

Es fundamental migrar de la mirada antropócentrica desde la que habitamos, donde el ser humano y sus “necesidades” se encuentran en el centro del todo, justificando cualquier medio para satisfacerle, hacía una mirada ecocentrica o biocéntrica, donde al centro ponemos al planeta como macro sistema sabio y vivo. Reconociendo el valor intrínseco de la vida por sí misma y de los que integramos los ecosistemas, sin depender del valor utilitario que estos tienen para el humano. De esta forma nos será posible tomar nuestra posición dentro del sistema vida, reconocernos como naturaleza, actuar y pensar desde un sitio integrado de reciprocidad. Ahí podremos caminar hacia la armonía y la abundancia.

Es un transformación radical e indispensable. Implica reconfigurar como nos comprendemos a nosotr@s mism@s y todo lo que nos rodea, cultivando un paradigma de pertenencia con el entorno local, regional y global, y una ética de cuidado mutuo y colaboración que dicte nuestras acciones.

Permacultura como respuesta a la crisis

La Permacultura al ser una filosofía práctica que busca co-construir culturas que logren permanecer a través del tiempo, a partir de prácticas fundamentadas en la observación e imitación de las dinámicas naturales de los ecosistemas para la restauración y regeneración de los mismos y la integración armónica del ser humano, nos presenta una gran alternativa para generar los cambios profundos de conciencia y acción, que nos lleven hacia sociedades que sustentan la vida.

El concepto Permacultura, acunado por Bill Mollison y David Holmgren, nace a mediados de 1970’s en Australia como parte de la ola del movimiento ecologista mundial iniciado desde los años 50’s, por la necesidad de encontrar nuevas formas de interactuar con el entorno, distintas a las de la industrialización, corriente de crecimiento y acumulación ilimitado en un planeta de servicios ecosistémicos limitados.

Se define como, “un sistema de diseño para una vida resiliente y un uso de la tierra basado en principios éticos universales y de diseño ecológico.”, “un movimiento global de individuos, grupos y redes que trabajan para crear el mundo que queremos, satisfaciendo nuestras necesidades y organizando nuestras vidas en armonía con la naturaleza. (Holmgren, 2021).

Más allá del diseño

La Permacultura parte del trabajo con y no contra la naturaleza. Se fundamenta en tres éticas base, el cuidado de la Tierra, el cuidado de las personas y la repartición justa y autoregulación. Busca ser una estrategia dinámica y viva, nutriéndose constantemente de la recuperación y adaptación de saberes y prácticas antiguas, con nuevos conocimientos y tecnologías, desde una conciencia crítica y siempre contextualizando nuestras acciones, en beneficio del espacio. Posiciona al ser humano dentro del sistema con el mismo valor e importancia que el resto de elementos, vidas que lo integran y le da un carácter de administrador/a de las relaciones entre ellos. Nos aporta una visión extendida, profunda e interconectada de la vida y la Tierra y, de nuestra posición complementaria en ella.

Centro de educación y producción agroecológica-permacultural Ko’tsi CSC & Por la Montaña. San Cristobal de las Casas, Chiapas. La Flor de la Permacultura

A lo largo de los años, Bill Mollison, David Holmgren y much@s permacultor@s más, han otorgado herramientas y metodologías basadas en la observación de los ecosistemas, que sirven de guías prácticas para el desarrollo de ambientes y proyectos integrales que atiendan la vida en su complejidad, como los principios éticos y de diseño desde los que se desenvuelve la Flor de la Permacultura. En ella, cada pétalo comprende un campo esencial a considerar en el diseño de un sistema resiliente.

Los siete pétalos de la Flor de la Permacultura son: Salud y bienestar espiritual, Finanzas y economías sociales y solidarias, Tenencia de la tierra y gobernanza comunitaria, Administración de la tierra y la naturaleza, Ambientes construidos, Herramientas y tecnologías adaptadas y Educación y cultura. Para poder implementar proyectos resilientes, es crucial que cada proyecto cuente con estrategias relativas a todos los pétalos, en mayor o menor medida dependiendo del propósito clave de cada uno, y se consideren y atiendan las relaciones entre unas y otras para crear ciclos cerrados donde el sistema se alimenta y sustenta a sí mismo.

Adaptado de la introducción de: Permaculture Principles and Pathways beyond Sustainabillity. Copyright © 2002 (Obtenida del libro de David Holmgren) Existen diversas estrategias dentro de cada pétalo como la educación para la paz, ecoconstrucción, captación de agua de lluvia, asociación de cultivos, bancos de tiempo, cooperativas, y muchas más.

Las posibilidades prácticas son infinitas, ya que partimos siempre de la combinación entre las dinámicas propias del ecosistema, la cultura que en el habita, métodos utilizados en distintas puntos de la historia y geografías y la creatividad de cada persona y colectivo.

Si quieres aprender más, revisa nuestro Diplomado de Permacultura con certificacion PDC

Construir con herramientas y cambios de paradigma

La Permacultura es un concepto vivo. Se construye cada día con el trabajo, sueños, ilusiones y acciones de cada persona que la práctica, sumando a la cimentación de una civilización de cuidado donde la vida puede florecer.

Se convierte en una filosofía de vida personal y colectiva basada en redes de colaboración. Nos propone pensarnos y pensar nuestro entorno de forma dinámica e interrelacionada donde cada un@ tiene un papel vital que desempeñar, entendiéndonos como parte de la Tierra soportad@s por la macrored de vida que busca equilibrio y prosperidad.

A partir de la observación constante de los ciclos y procesos naturales, se desarrolla la capacidad de asombro, encontramos nuestro sentido de pertenencia y alimentamos la seguridad y confianza internas que reposa en el identificarnos con l@s otr@s.

La Permacultura entonces, nos aporta una gran alternativa ante la situación crítica en la que vivimos pues nos invita a comprender nuestro rol dentro del sistema y desde ahí y en colectivo buscar soluciones reales que mejoren las condiciones de vida del completo. Entendemos que un cambio es necesario y lo co-construimos junt@s.

Escrito por Paula Elizabeth Romo Monteagudo

Docente y certificadora del Diplomado de Permacultura

Referencias

- Richardson, K., Steffen, W., & Rockström, J. (2025). La Tierra más allá de seis de los nueve límites planetarios. https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458/suppl_file/sciadv.adh2458_sm.pdf

- (S/f). Rae.es. Recuperado el 5 de junio de 2025, de https://dle.rae.es/antropocentrismo

- Nivia. (2024). Ecocentrismo: El rechazo a transigir con la integridad ecológica. OpenGlobalRights. Recuperado el 5 de junio de 2025, de https://www.openglobalrights.org/ecocentrism-refusal-to-compromise-ecological-integrity/?lang=Spanish

- What is Permaculture. (2021, junio). Holmgren Design. https://holmgren.com.au/permaculture/what-is-permaculture/

- Servicios Ecosistémicos. (2019, abril 10). Instituto de Ecología & Biodiversidad. https://ieb-chile.cl/aprende-sobre/servicios-ecosistemicos/

- Del libro, U. R. de L. C. y. L. P. de P. E., & de la Sustentabilidad’ de David Holmgren., P. P. y. S. M. A. (s/f). La Esencia de la Permacultura. Com.au. Recuperado el 6 de junio de 2025, de https://holmgren.com.au/downloads/Essence_of_Pc_ES.pdf

- Permaculture Principles by Bill Mollison. (2020, abril 1). World Permaculture Association.

-

REFLEXIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN Y MI ROL COMO AGENTE DE CAMBIO AL COMENZAR A ESTUDIAR EN LA UMA

Perspectiva inicial

Antes de entrar en contacto con la teoría evolutiva, pensaba que mi lugar en el mundo era el de un ser vivo razonador como agente de cambio, antes de ser un ser consumidor. Mi punto de vista hasta hoy se mantiene, sin embargo, ahora no me considero en un rol de “salvadora” del medio ambiente que me rodea, sino en un rol de colaboradora del medio ambiente, resultado de la evolución.

Desde mi perspectiva, la evolución respondía a la pregunta “para qué”, ¿para qué una especie u otra evolucionó? Ahora me doy cuenta que, en realidad, responde a la pregunta “por qué”, ¿por qué una especie u otra ha evolucionado? No se trata de que la evolución suceda para que una determinada especie se adapte a ciertas condiciones, sucede como consecuencia de eventos sucedidos en el pasado. Como si el sistema en cuestión, no tuviera la propia intención de evolucionar, sino que evoluciona porque algo sucedió antes que diera el primer paso a esa evolución.

Humano y naturaleza

Lo que suponía el objetivo del ser humano en la naturaleza es que el ser humano era el principal ser vivo encargado de la evolución. Ahora sé que no es así. La naturaleza, en general, se encarga del proceso evolutivo.

Me relacionaba, probablemente con un sentido de superioridad respecto a la demás naturaleza, como si ser humano significara ser exclusivo, alguien que puede hacer y deshacer ciertas estructuras o sistemas sin consultar, sin pensar, ni estudiarlo a profundidad. Ahora comprendo que cada una de mis acciones pueden llegar a tener repercusiones en la naturaleza; y por lo tanto, estas acciones deben ser cautelosas, muy bien analizadas y preparadas en comunión tanto con los seres vivos como con los sistemas con los que puedan interactuar.

Antecedentes para el inicio del cambio de perspectiva

Como mencionaba en un inicio del escrito, mi visión de evolución estaba relacionada a la forma de adaptarse a las condiciones del medio para sobrevivir en la naturaleza, ahora sé que se basa más en los distintos cambios que se presentan consecuentemente a las formas de desarrollo de la naturaleza. Eso influye mi interactuar con la naturaleza de forma más comprensiva y más apreciativa, me permite ver que todos tenemos ancestros comunes, por lo tanto, ese entendimiento logra que considere a los seres vivos como mis similares; y consecuentemente, llego a tener muchísima más empatía al convivir con ellos.

La evolución se da a nivel poblacional, las especies con características que sobrevivan a varios acontecimientos y fenómenos naturales serán las que perseveren en la naturaleza. Estas van evolucionando en sus propios grupos poblacionales hasta llegar al momento en el que no se pueden reproducir entre grupos poblacionales en distintos niveles de evolución.

En ese contexto se definen a continuación los siguientes términos:

- La evolución es el cambio en las propiedades de grupos de organismos en el curso de generaciones o en el paso del tiempo. Sucede a nivel poblacional, no a nivel individuo.

Fotografia Nº 1: Hierbas, quinoa y flores conviviendo en un espacio de tierra

Fuente: Elaboración propia - El rol del ambiente en la selección natural: según el comportamiento del medio ambiente, las especies con características propias que sobrevivan a dichos comportamientos serán las que generen más descendencia. Para lograr esto, debe existir variaciones agradables, un ambiente, varias generaciones y reproducción diferencial.

Video Nº1: Estanque formado en un espacio de tierra en el que interactúan distintas especies de seres vivos

Estanque

Fuente: Elaboración propia- Aleatoriedad en el proceso evolutivo (respecto a la mutación): emerge en un determinado momento, dado el contexto en el que se encuentra un individuo que resulta tener ventaja sobre los demás seres de la especie, esta o estas características ventajosas prevalecen en las generaciones que continúan.

- Adaptación como fenómeno emergente y no intencionado: explica que las especies que mejor se adapten a una determinada situación serán las que emerjan poblacionalmente más adelante. Una adaptación de tipo inconsciente.

Fotografia Nº 2: Hierbas y otras plantas creciendo entre piedras

Fuente: Elaboración propia - Perfección o progreso en el proceso evolutivo: hace referencia a que todos tenemos nuestra base de existencia en una especie, por lo tanto, ahora, todas las especies distan de ser perfectas. Entre especies y entre individuos de cada especie no existe la perfección, eso permite la evolución de la población (Krukonis & Barr , 2008).

Fotografía Nº3: Rana verde en su hábitat

Fuente: Elaboración propia Conclusión

Las preguntas que resonaron conmigo entonces fueron ¿Cuáles fueron los “porqués” de la evolución de las especies para llegar a la humanidad actual? ¿A qué hemos sobrevivido como humanidad para ser lo que somos?

A modo de conclusión, luego de tocar los puntos anteriores, a qué se reduce o se agranda el ser un agente de cambio. Considero que cualquier ser vivo puede ser llamado así al, simplemente, existir.

La importancia está en ser conscientes del impacto de nuestros cambios. Los anteriores deberán ser empáticos con los demás seres vivos y coherentes con nuestros ideales.

Escrito por Alejandra Iris Sejas Delgadillo, estudiante de la Maestría de Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos, generación 2021.

Referencias

Krukonis, G., & Barr , T. (2008). Evolution for Dummies. Indianapolis: Wiley Publishing .

-

CRISIS CIVILIZATORIA, PROYECTOS Y AGROECOLOGÍA

Contexto

La vida es un sistema complejo y merece ser estudiada desde sus inicios históricos para que al fin se dé una mirada más acertada ante la crisis civilizatoria desencadenada por la/s cultura/s que adoptó la humanidad.En realidad, la crisis de la civilización se trata de un invento social de hace más de 300 años atrás, cuyo origen está relacionado con la revolución industrial, el pensamiento científico positivista y el capitalismo. Se trata de una crisis a nivel multidimensional que engloba entre otros aspectos, lo ecológico, lo social y lo individual.

Tradición y modernidad

Durante la época de “equilibrio”, lo tradicional era que el hombre aprenda a convivir y a dialogar con la naturaleza, mientras la consideraba sagrada. Sin embargo, en la actualidad el modelo imperante de “desarrollo” se basa en una doble explotación: la ecológica y la social.

Dentro de lo que queda de lo tradicional en el planeta se encuentra una de las claves para la remodelación de las relaciones sociales y ecológicas: la cosmovisión de 7000 pueblos indígenas. Lo ideal sería sintetizar y combinar estratégicamente la modernidad con lo tradicional para lograr un verdadero bienestar común. En este contexto, se propone dejar de lado el racionalismo que el modo de pensar del ser humano, en el que se separa al individuo de la sociedad y la naturaleza, para actuar únicamente en la satisfacción de las necesidades del mercado.

Soluciones ante la crisis

Minimizar la crisis civilizatoria propone soluciones para crear un “mundo feliz” desde la innovación tecnológica, ajustes al mercado, a los productos, “mejoras” en los procesos de producción, ediciones en los medios de comunicación, etcétera. Se olvida que tal vez la solución se encuentre a nivel individuo, con su ser y con sus expresiones más cercanas, su cultura, tipo y grado de comunicación y con sus relaciones, consigo mismo como con otros individuos; además de sus maneras de organizarse y resistir en el contexto.

Este es otro espacio en el que se encuentra otra de las claves para proponer soluciones ante esta crisis; el ser humano, la cultura que adopta y que recrea, su cotidianidad y las instituciones y organizaciones que inventa para enfrentar y sobrevivir a los desafíos actuales (Toledo, 2013).

La crisis civilizatoria desde un punto de vista personal

Desde mi perspectiva personal, la crisis civilizatoria se trata de un conjunto complejo de problemas, los cuales son visibilizados desde distintos puntos de enfoque; incluso pueden llegar a ser no problemas para algunos.

Una de las partes más estratégicas e importantes dentro de esta crisis, creo, es la que se presenta con relación a los alimentos. En este ámbito existen preguntas que son bastante difíciles de responder y son ignoradas por un gran porcentaje de la población a nivel mundial, como, por ejemplo: ¿De dónde viene nuestro alimento?, ¿cuáles fueron sus métodos de producción?, ¿cuán nutritivo es?, ¿cuáles sustancias nocivas contiene?, ¿cuál es la situación de trabajo en su producción?, ¿qué efecto tiene su producción enel medio ambiente?, entre otras.

Gráfico Nº1: Preguntas interesantes sobre la producción y el consumo de alimentos

Fuente: Elaboración propia Una de las alternativas para solucionar esta crisis es trabajar desde la agroecología, una ciencia transdisciplinaria que engloba disciplinas tales como la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines; además que presenta una visión holística y sistémica con un muy fuerte componente ético (Sarandón, 2002).

La agroecología como parte de la solución ante la crisis

La agroecología busca trabajar con sistemas agrícolas sostenibles que estabilizan y optimizan la producción. También, sigue roles multifuncionales para la agricultura, además de que fomenta la justicia social, enriquece la identidad y la cultura, y fortifica la viabilidad económica de las zonas rurales. Desde esta perspectiva, los agricultores familiares son las personas que poseen las herramientas necesarias para hacer agroecología, pues son las y los custodios reales del conocimiento y la sabiduría necesaria para esta transdisciplina. Por lo tanto, se puede afirmar que los agricultores familiares de todo el mundo son los elementos estratégicos para la producción de alimentos de manera agroecológica (FAO, 2021).

En este sentido, la agroecología tiene como uno de sus objetivos producir alimento natural mediante métodos productivos sanos mediante buenas prácticas en el trabajo de la tierra, con procedimientos de producción no nocivos ni para el medio ambiente ni para la salud. Por otro lado la agroecología se rige por principios, como: la diversidad, economía circular y solidaria, la creación conjunta e intercambio de conocimientos, la gobernanza responsable, la eficiencia, valores humanos y sociales, el reciclaje, la resiliencia y la sinergia, entre otros (Ok Diario, 2019).

Gráfico Nº2: Compilación boliviana agroecológica

Fuente: (Fundación AGRECOL Andes, 2019) Es por todo lo expuesto que la agroecología llega a ser una opción muy útil para enfrentar la crisis desde uno de sus puntos más fuertes: la alimentaciónm. Incluso para trabajar a través de la agroecología no es necesario tener terrenos extensos de superficies de tierra, una persona lo puede hacer en su jardín y lograr el cambio a través de la cotidianidad. Y si tampoco se tuviera un jardín donde producir los propios alimentos de manera saludable, se puede elegir comprar alimentos de producción agroecológica y así también aporta a minimizar esta crisis desde su posición.

Proyectos ante la crisis

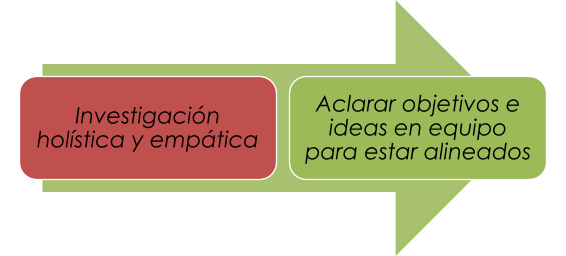

A partir de aquí se desencadena una propuesta de acción dirigida para realizarla antes de comenzar una iniciativa o proyecto. Como primer paso se propone la investigación de tipo holística y empática acerca de cuál es el problema que se quiere resolver, ¿es acaso en realidad un problema?, ¿para quién? y ¿para qué lo queremos resolver en realidad? Lo anterior debe ser respondido por la entidad interesada en resolverlo; un individuo, una institución u organización.

De la misma forma debe existir un cuestionario para el equipo de trabajo encargado de lograr el fin acordado, por ejemplo: ¿Cómo enfrentarán el trabajo hacia afuera? ¿parten de bases compatibles? ¿los objetivos quedaron claros? También es importante generar uno o varios espacios de reflexión interna y grupal en los que se analice el para qué se está trabajando. Esto para intentar que las personas logren identificar aquellas posibles barreras que no les permiten desarrollar su potencial y las limitaciones estructurales en su vida cotidiana.

Gráfico Nº3: Pasos sugerido antes de pasar a la acción de un proyecto

Fuente: Elaboración propia Para ello es necesario adquirir distintas bases filosóficas de pensamiento, como por ejemplo la “teoría de sistemas” que indica que todo es un conjunto de sistemas y que para cambiar algo de afuera es necesario entender y si es necesario modificar algo a nivel interno, lo cual es complejo y merece cierto nivel de análisis y de intuición, mientras uno/a entienda que nada es igual a sí mismo (Hernández, 2010).

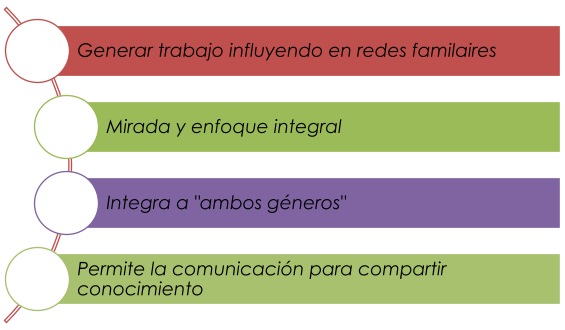

La agroecología es una gran opción para actuar ante las consecuencias de crisis civilizatoria, porque también cumple con los principios que sustentan la forma de trabajar descrita en el artículo por Hernández, (2010); por ejemplo: puede generar un trabajo con las redes, influyendo o creando redes familiares, de trabajo, de ocio o locales; requiere de integridad en la acción, que se basa en los saberes, emociones, salud y economía; de la misma forma permite la integridad de ambos géneros en las actividades que se ejecutan; y como punto extra, podemos comunicar conocimientos y experiencias “agroecológicas” para que más personas se unan a esta forma de aportar a la solición de la crisis civilizatoria.

Gráfico Nº4: Principios de metodologías participativas relacionados con la agroecología

Fuente: Elaboración propia con base en (Hernández, 2010) A modo de conclusión, la crisis civilizatoria es un evento y una realidad que podemos construir o destruir cada día, desde cualquier acción, a nivel individual o grupal (sea institucional u organizacional). Este último nivel llega a tener, claramente mayor efecto, sin embargo, para ambos niveles, es necesario investigar sobre el origen y asi actuar conscientemente en su minimización y erradicación; también es necesario entender el objetivo al que se quiere llegar y para qué, tomando en cuenta a la mayor cantidad de entidades relacionadas en el sistema, entendiendo su posición y puntos de vista.

Una clara propuesta para iniciar con proyectos valiosos y así solucionar la crisis civilizatoria es la agroecología, debido al amplio espectro dimensional que estudia y valora para lograr sus objetivos.

Escrito por Alejandra Iris Sejas Delgadillo, estudiante de la Maestría de Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos, generación 2021.

Referencias

FAO. (2021). Boletín de agroecología de la FAO # 43. FAO.

Hernández, L. (2010). Antes de empezar con metodologías participativas. CIMAS Cuadernos, 1-31.

Ok Diario. (12 de Enero de 2019). ¿Qué es la agroecología y en qué se diferencia de la agricultura ecológica? Obtenido de Sudamérica Rural : https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/que-pasa/5915-que-es-la-agroecologia-y-en-que-se-diferencia-de-la-agricultura-ecologica

Sarandón, S. (2002). Incorporando el enfoque agroecológico en las Instituciones de Educación Agrícola Superior: la formación de profesionales para una agricultura sustentable. 40-48.

Toledo, V. (2013). Diez tesis sobre la crisis de la modernidad. Polis, 1-8.

-

Liderazgo Femenino en la Transición de la agroecología

La crisis ambiental y los desafíos en la producción de alimentos han impulsado la búsqueda de modelos agrícolas más sostenibles, la agroecología ha surgido como una alternativa viable al modelo agroindustrial predominante. Sin embargo, la transición hacia un sistema agroecológico no es solo un cambio técnico, sino también social y político, donde el liderazgo femenino juega un papel clave.

Es reconocido que en América Latina las mujeres tienen desde hace varias décadas un protagonismo mayor en las luchas sociales y en los procesos de autoorganización colectiva (Svampa, 2015), en el contexto de la agroecología al estar tradicionalmente vinculadas al cuidado en espacios y redes de consumo responsable.

Rábanos agroecológicos, Fotografia tomada por Pamela Perez Zurita La experiencia de los huertos agroecológicos como herramientas de cambio a través de la educación popular, que acrecienta la soberanía alimentaria; iniciativas de colectivos y redes de mujeres que logran conjuntamente altos niveles de autonomía, que construyen nuevos espacios de liderazgo y patrones de desarrollo, y otras formas de hacer investigación en agroecología que toman en cuenta los muchos conocimientos de las mujeres para la sustentabilidad de los sistemas agroecológicos y para la transformación estructural de la sociedad y el sistema agroalimentario. (Morales & Dorrego Carlón, 2020).

Ecofeminismo y agroecología

En su versión libre de esencialismos, el ecofeminismo aporta una mirada sobre las necesidades sociales, no desde la carencia, sino desde el rescate de la cultura del cuidado como inspiración central para pensar una sociedad sostenible, a través de valores como la reciprocidad, la cooperación y la complementariedad.(Svampa, 2015)

La agroecología se ha convertido en un elemento relevante en los movimientos a favor de modelos de vida sustentables que respeten los ecosistemas y la agrobiodiversidad y, de la misma manera, reconozcan y valoren los conocimientos campesinos, contrarresten el predominio de la industria agroalimentaria y favorezcan la producción y alimentación local (Avila, Cordero, Ledezma, Galvis y Avila 2019)

Desde los inicios de la agricultura, las mujeres han experimentado, han hibridado las semillas, han seleccionado y domesticado plantas, han preservado alimentos e inventado la dieta y la cocina, generando, a través de esto, uno de los referentes más importantes de cada una de las culturas y sociedades.

Liderazgo Femenino en la Agroecología

Las mujeres han transmitido saberes sobre el uso de plantas medicinales, la rotación de cultivos y la conservación de suelos, contribuyendo a sistemas agrícolas resilientes. Su participación activa en la producción de alimentos diversificados favorece la seguridad y la autonomía alimentaria de sus comunidades y a través de cooperativas, redes campesinas y movimientos sociales, han impulsado políticas públicas en favor de la agroecología.

Hoy día la implementación de prácticas sostenibles lideradas por mujeres ha demostrado ser efectiva para mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas

Referentes de liderazgo

Vandana Shiva, nacida en la India, ha sido una de las voces más influyentes del ecofeminismo en todo el mundo. Su pensamiento se basa en la religión y la filosofía hindúes que describen el «principio femenino» como la fuente de vida y la base de un desarrollo sustentable. Asimismo, critica el modelo económico dominante, ya que propaga las técnicas de plantación de monocultivos tanto en los bosques como en la agricultura; considera que el sistema económico indio tradicional preserva la relación mutua con la naturaleza a través del policultivo, cuyo objetivo es la producción de subsistencia local con insumos propios. (Braidotti, 1998)

SEED: THE UNTOLD STORY, Vandana Shiva, 2016. © Collective Eye Films / courtesy Everett Collection Por otro lado, la activista Mariama Sonko fue cristalizando su causa personal, en la que convergen la lucha por los derechos de las mujeres y la defensa de un sistema de alimentación respetuoso con el medio ambiente. (El País,2024)

Sonko considera natural esta simbiosis ecofeminista: “En África, la agroecología no es más que una forma de soberanía alimentaria de la que se han encargado tradicionalmente las mujeres”.

Mariama Sonko, líder agroecologista senegalesa

Fotografia: SYLVAIN CHERKAOUI (AP) En México

En el corazónistas de Tenejapa, Veracruz, un grupo inspirador de mujeres ha emprendido un viaje transformador hacia la agroecología. Su misión va más allá de sembrar maíz como mera fuente de alimento; están sembrando las semillas de un futuro sostenible para su comunidad y el medio ambiente. Estas mujeres, con determinación y colaboración, no solo han superado obstáculos, sino que también desafían estereotipos arraigados, liderando así una revolución agroecológica que deja una marca indeleble gracias al liderazgo femenino. (Faros Agroecológicos, s.f.).

Mujeres Liderando la Revolución Agroecológica en el Cultivo de Maiz

Fotografia: Faros Agroecológicos®️ La experiencia compartida por estas mujeres agricultoras, que han optado por métodos agroecológicos, revela una conexión profunda con la tierra y una comprensión consciente de la importancia de abandonar prácticas agrícolas convencionales. En este viaje hacia la sostenibilidad, el maíz se convierte en el símbolo de cambio, no solo en sus campos, sino también en sus vidas y en la comunidad que llaman hogar.

A pesar de su papel crucial, las mujeres rurales enfrentan múltiples barreras en la agroecología. El acceso limitado a la tierra, la falta de financiamiento y la discriminación de género siguen siendo desafíos significativos asi como también la poca participación en espacios de toma de decisiones.

Para superar estas barreras, es necesario impulsar políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a recursos productivos para las mujeres, fomentar la educación y formación en agroecología con enfoque de género, visibilizar el trabajo de las mujeres en el sector agrícola, reconocer su aporte a la sostenibilidad, promover redes y alianzas que fortalezcan su liderazgo en comunidades rurales y espacios políticos.

Trancisión a la agroecología

La transición agroecológica no puede darse sin la participación activa de las mujeres, su liderazgo no solo fortalece la agroecología como modelo de producción sostenible, sino que también contribuye a la justicia social y ambiental. Integrar la perspectiva ecofeminista en las políticas y prácticas agroecológicas es esencial para construir sistemas alimentarios más equitativos, resilientes y en armonía con la naturaleza.

Como señala Vandana Shiva en su libro “¿Quién alimenta al mundo”, las mujeres son las verdaderas alimentadoras del mundo, ya que su conocimiento y labor en la agricultura sostenible son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria y la preservación del medio ambiente.

Conclusión

El liderazgo femenino en la agroecología permite a las mujeres tener una mayor voz y participación en la toma de decisiones que afectan sus vidas y comunidades. Esto las ayuda en el acceso a recursos y oportunidades que antes estaban fuera de su alcance, como la educación, la capacitación y el acceso a financiamiento.

En ocasiones se asocia a la agroecología con algunos aspectos técnicos como el no uso de agroquímicos, el trabajo manual y el uso de insumos locales, pero en un sentido más amplio, es posible señalar su traslape con la noción del cuidado de la madre tierra. Entre las mujeres del movimiento en otra región de estado, (Arellano y colaboradores 2021) observan que:

..al hablar de la tierra, las mujeres no se están refiriendo en términos de su propiedad sino en términos de un bien natural con el que establecen una relación afectiva, simbólica y social. Se refieren a ella como una madre que las cuida y les provee de lo necesario para vivir…

Liderazgo en la agroecología, mujeres jornaleras, productoras, investigadoras y guardianas del conocimiento agrícola somos fuerza regeneradora y restauradora. La misión seguirá siendo empoderarlas en la agricultura, pues, al final, como menciona Vandana los 10.000 años de experiencia humana en alimentarnos han sido, en gran medida, una experiencia de las mujeres.

Elaborado por: Melissa Carrera Carmona, alumna MASAR 2025

REFERENCIAS

El País. (2024, 9 de noviembre). La lucha por la agroecología y los derechos de las campesinas de Mariama Sonko: «Intentaron callarme, pero no lo lograron». El País. https://elpais.com/planeta-futuro/2024-11-09/la-lucha-por-la-agroecologia-y-los-derechos-de-las-campesinas-de-mariama-sonko-intentaron-callarme-pero-no-lo-lograron.html

Rosi Braidotti, «Mujeres, medio ambiente y desarrollo sustentable. Surgimiento del tema y diversas aproximaciones», en Verónica Vázquez García y Margarita Velázquez Gutiérrez (coords.), Miradas al futuro, PUEG/CRIM/CP, México, 1998.

Svampa, M. (2015). Feminismos del Sur y ecofeminismo. Nueva Sociedad, (256), 127-131. Recuperado de https://nuso.org/articulo/feminismos-del-sur-y-ecofeminismo/

Morales, H., & Dorrego Carlón, A. (2020). Mujeres tomadas de la mano para el avance de la agroecología y la soberanía alimentaria. LEISA revista de agroecología, 36(1). Recuperado de https://leisa-al.info/index.php/journal/article/view/77

Mujeres liderando la revolución agroecológica del cultivo de maíz. (s.f.). Faros Agroecológicos. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Recuperado el 7 de marzo de 2025, de https://farosagroecologicos.ciad.mx/mujeres-liderando-revolucion-agroecologica-cultivo-maiz/#:~:text=En%20conclusion%2C%20la%20revolucion%20agroecologica,sostenible%20y%20un%20mundo%20mejor.

Ávila, L. E., Cordero, E. I., Ledezma, J., Galvis, A. C. y Ávila, A. (2019). La agroecología como alternativa: movimiento, ciencia y práctica para la justicia y soberanía alimentaria. INTERdisciplina, 7(19), 195-218. doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2019.18.70293

-

HERBOLARIA ANCESTRAL, CIENCIA DEL PASADO QUE SANA EL PRESENTE

La herbolaria ancestral es un conocimiento que se ha transmitido de familia en familia y de generación en generación, aunque a veces parece que esta sabiduría se está desvaneciendo, sigue viva en nuestra vida cotidiana.

En este texto, quiero compartir contigo los aprendizajes, reflexiones, la información y conocimiento de herbolaria que he adquirido tras participar en el taller de herbolaria ancestral y cosmética natural impartido por María Violante en la UMA.

Ciencia del pasado que sana el presente:

Seguramente creciste bajo el cuidado de tu abuela o tu mamá, quienes aliviaban cada malestar con un remedio casero con plantas medicinales, por ejemplo un empacho, un resfriado o malestares estomacales. Estos remedios venían a menudo acompañados de un reconfortante “apapacho” cuando nos sentíamos mal, ya practicaban y/o practican la herbolaria ancestral.

Las primeras referencias a la herbolaria mexicana se encuentran en códices y textos antiguos que documentan el uso de plantas medicinales, por ejemplo, el Códice de la Cruz-Badiano fue escrito en 1552 y es uno de los documentos más importantes que compilan el saber indígena sobre las propiedades curativas de diversas hierbas. Este legado ha sido adaptado a lo largo de los siglos, manteniendo su relevancia a pesar de los cambios culturales y sociales.

Hombres y mujeres medicina

En México y gran parte de Mesoamérica, a los chamanes se les conocía como ticitl o titici (plural de ticitl). Estos hombres medicina atendían a personas quemadas por el rayo, a quienes padecían enfermedades osteoarticulares, enfermos de la piel, niños e incluso a quienes sufrían epidemias.

Tenochtitlan contaba con los tianquiztli, o mercados populares, donde se ofrecían hierbas, minerales y especímenes animales, todos con propiedades curativas asignadas. Hoy en día, los tianguis mexicanos aún preservan esta tradición, ofreciendo plantas medicinales productos similares.

Históricamente, las plantas medicinales han sido utilizadas durante más de. 60,000 años, la experiencia acumulada y transmitida a través de generaciones ha actuado como un filtro de efectividad, donde los remedios que no funcionan han caído en el olvido, mientras que los eficaces han perdurado.

- No cortan una vena a nadie, las heridas se curan con remedios simples o cubriéndolas con sus mezclas de hierbas, es de observar la simplicidad y efectividad con que curan con las plantas medicinales de esta la “Nueva España”.(Francisco Hernández, Crónicas de Nueva España, siglo XVI).

Pomada de romero y eucalipto, Fotografía tomada por Melissa Carmona Importancia del suelo en la herbolaria

Es importante no solo resaltar la herbolaria ancestral misma, sino también el suelo que sostiene y nutre a las plantas medicinales; a menudo hablamos de plantas medicinales sin considerar el recurso que alimenta sus raíces por lo que trabajar en sinergia con la salud del suelo, las plantas y, por ende, nuestra salud, es fundamental.

María mostrando suelo vivo, Fotografia tomada por Melissa Carmona Es curios que una planta que puede parecer maleza para algunos es medicina para otros, sin embargo a los agricultores se les enseña a cultivar en monocultivos, priorizando rendimientos sobre la salud del suelo, existe un dicho en la agroecologia «cultivar suelo antes que alimento» en este caso, para cultivar plantas medicinales es necesaria la restauración de la fertilidad del suelo y la salud de las plantas mediante procesos naturales.

Cuántas veces hemos visto un diente de león creciendo entre el concreto o en campos de monocultivo, y la primera reacción es aplicar herbicidas, como nos comparte María -en los lugares de mayor austeridad y simpleza se encuentra la mayor abundancia-

Curar con plantas medicinales

Hoy en día, gracias a la ciencia, tenemos acceso a una vasta cantidad de información y herramientas sobre la herbolaria ancestral. Este conocimiento es un crisol de sabiduría empírica y científica. En México, existen alrededor de 100,000 compuestos obtenidos de aproximadamente 4,500 especies de plantas, pero solo se ha estudiado formalmente menos del 10% de ellas para validar su eficacia.

Trabajar con plantas, como mencionaba nuestra tallista, es explorar su alquimia, esencia y poder curativo. No hay plantas tóxicas en sí; el problema radica en su mal uso y en dosis incorrectas. Cada planta tiene su especialidad, por lo que es crucial conocerla y saber utilizarla.

Hojas de eucalipto para uso en herbolaria, Fotografia tomada por Melissa Carmona La herbolaria mexicana tiene la capacidad de ofrecer tratamientos efectivos y su integración en la vida cotidiana de muchas comunidades resalta la importancia de preservar y promover este legado ancestral, al fusionar el conocimiento tradicional con la ciencia moderna, se abre un camino hacia un futuro donde la salud y la naturaleza coexistan en armonía, nos invita a buscar la raíz de los problemas, a prevenir y sanar desde adentro, a confiar en los remedios y, al mismo tiempo, a reconocer sus límites.

Recordemos que el aprendizaje y el conocimiento son constantes y se comparten; el conocimiento no se convierte en tal hasta que nos atrevemos a practicar lo que decimos saber y, especialmente, hasta que lo compartimos. De eso se trata realmente la herbolaria ancestral, un acto de conexión y generosidad.

“Las plantas no son medicina alternativa, son la original.”

-Anónimo

Planta medicinal: Diente de león (Taraxacum officinale) Fotografía tomada por Melissa Carmona Escrito por Melissa Carrera Carmona

Referencias:

Farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos (3a ed.). (2021).

Wp_Massalud. (2023, 8 mayo). Hablemos de herbolaria mexicana. +Salud FacMed. https://massalud.facmed.unam.mx/index.php/hablemos-de-herbolaria-mexicana/

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2019). Plantas medicinales: un recurso para la salud pública. [Informe sobre el uso de la medicina tradicional].

González, A. (2020). El uso de plantas medicinales en México: una revisión sistemática. Revista

Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, 25(3), 22-35.Códice de la Cruz-Badiano. (1552). [Texto histórico sobre el uso de plantas medicinales en la medicina indígena].

Katz, S. (2013). Herbolaria mexicana: un legado cultural. México: Ediciones El Naranjo.

Pamo Reyna Oscar. Medicina Prehispánica. En Alarcón Graciela, Espinoza Luis, Pamo-Reyna Oscar, Eds. Medicina y Reumatología Peruanas: historia y aportes. Lima, Comité Organizador PANLAR 2006.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Agroecosistemas y sus funciones

Sistema

Según la teoría general de los sistemas propuesta por de Bertalanffy, un sistema es un “conjunto de elementos interrelacionados, interdependientes, interactuantes, combinados y coordinados como un todo organizado en pro de un objetivo común, cuyo resultado es mayor que la sumatoria que se obtendría si las unidades actuaran independientemente” (Bertalanffy, 1968). Este concepto es motivo de reflexión para cada decisión a tomar en general, porque como todas las partes se encuentran interrelacionadas, se tiene que tomar en cuenta los efectos que vayan a ocasionarse en las partes interesadas (partes que pueden llegar a ser influencia en un objetivo) a causa de aquella decisión. En este contexto, se puede afirmar que un ecosistema es un sistema por las dinámicas y las funciones que se cumplen dentro de él y gracias a él, como se desarrolla a continuación.

Ecosistema y Agroecosistema

El ecosistema ha sido definido en la Convención de Diversidad Biológica como un “complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad” (Organización de las Naciones Unidas, 1992); y la función de un ecosistema llega a ser la capacidad de los componentes y de los procesos naturales de brindar bienes y servicios que vayan a cubrir directa o indirectamente las necesidades del ser humano (de Groot, Wilson, & Boumans, 2002). Y los servicios de los ecosistemas son definidos como “beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas, incluidos servicios de soporte, servicios de aprovisionamientos, servicios de regulación y servicios culturales” ( Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

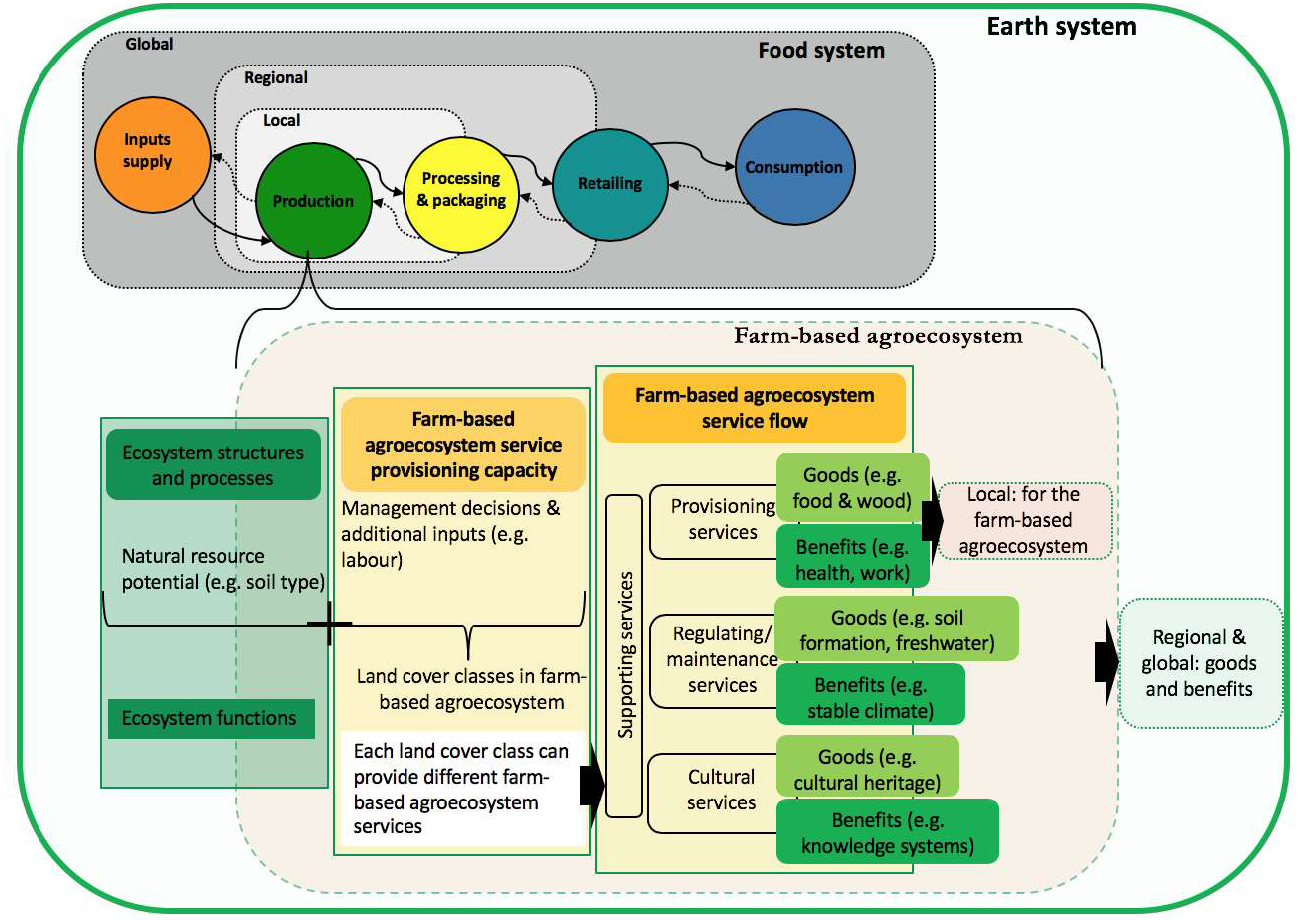

Las actividades agrarias se desarrollan en áreas definidas de ecosistemas, y de esta forma se transforman en agroecosistemas (Figura Nº 1); es decir, son el resultado de decisiones de uso y manejo de la tierra, que no se basan únicamente en la producción, sino también en la decisión sobre el costo, la disponibilidad y los insumos (créditos o maquinarias, semillas, fertilizantes, pesticidas y acciones de los actores de los procesos de consumo o venta de los alimentos producidos). La combinación de estos factores llega a convertirse en decisiones de gestión, que se ven en distintos patrones de tipos de cubierta terrestre en los agroecosistemas.

Figura Nº 1: Modelo conceptual del agroecosistema de un sistema alimentario

Fuente: (Augstburger, Jacobi, Schwilch, & Rist, 2018) Cubiertas Terrestres

Las cubiertas terrestres son áreas de tierra, dedicadas a distintas actividades o con distintas características en una granja, parcela o en un terreno determinado.

Las cubiertas terrestres de posible existencia en un espacio de tierra son cuarenta y cuatro según el proyecto europeo CORINE (Coordination of Information on the Environment), como lo indica el artículo de investigación “Landscape” Capacities ti Provide Ecosystem Services – a Concept for Land-Cover Based”Assessments” (Burkhard, Kroll, Müller, & Windhorst, 2009) y la FAO proporciona más de noventa tipos de cubiertas terrestres que pueden aplicarse a cualquier contexto (Food and Agriculture Organization, 2004).

Figura Nº 2: Cubierta terrestre en un espacio de parcela en Anzaldo-Bolivia

Fuente: Fotografía tomada por Alejandra Sejas En este tejido se consideran cinco cubiertas terrestres genéricas, que son: agroforestería (árboles, ganado y pastos), campo agrícola (cultivos), cuerpo de agua (ríos, lagos, lagunas), zona industrial (áreas de trabajo industrial) y zona silvestre (plantaciones de frutas, setas, plantas; animales salvajes, peces), en los que se llegan a englobar la mayor cantidad de cubiertas terrestres según sus correspondientes características.

Funciones Agroecosistémicas

Explicado todo lo anterior, se puede afirmar que los agroecosistemas y sus administradores forman parte de los sistemas alimentarios; estos sistemas son importantes en la creación de paisajes culturales que tienen capacidades específicas para otorgar servicios de agroecosistemas. En esta línea, los servicios agroecosistémicos son definidos como combinaciones específicas de servicios de regulación de bienes y/o servicios, servicios culturales y servicios de aprovisionamiento (Augstburger, Jacobi, Schwilch, & Rist, 2018).

Dentro de la política, la ciencia y la toma de decisiones se ha convertido en una herramienta útil para el mapeo y el testeo de los servicios ecosistémicos y existen metodologías de evaluación de estos servicios revisados en el documento “Mapping ecosystem services across scales and continents – A review” (Malinga, Gordon, Jewitt, & Lindborg, 2015), pero no existe variedad de ellas para calificar a los sistemas agroecosistémicos.

En el artículo de investigación “Agroecosystem Service Capacity Index – A Methodological approach” (Augstburger, Jacobi, Schwilch, & Rist, 2018) se hace mención a los niveles sistémicos de los agroecosistemas, que van desde una forma individual hasta una forma conjunta; en este aspecto, se presenta a un ser vivo de forma individual, luego, el sistema siguiente llega a ser su micro entorno y la gente que lo administra, en el próximo nivel se tiene al campo/granja y los niveles van ampliándose así de manera sucesiva. La unidad de apreciación en este estudio es la granja. Este artículo de investigación es la base de este artículo.

Video Nº 1: “Cien Pies” en la cubierta terrestre en un espacio de parcela en Anzaldo-Bolivia

[videopack id=»54579″]https://universidaddelmedioambiente.com/wp-content/uploads/2025/01/Video-Apoyo-CienPies.mov[/videopack]Capturado por Alejandra Sejas

Funciones Agroecosistémicas de Soporte

Las funciones agroecosistémicas de soporte son aquellas que se tratan de la variedad de fauna natural y seminatural que exista en una granja o terreno enmarcado, incluyendo la diversidad de actividades relacionadas al agro que se practiquen en el área.

Estas funciones agroecosistémicas abarcan en sí, la heterogeneidad biótica, es decir, el nivel de igualdad de tipos de vida que existen en el lugar específico (Augstburger, Jacobi, Schwilch, & Rist, 2018).

Tabla Nº 2: Funciones Agroecosistémicas de Soporte

Fuente: Elaboración de Alejandra Sejas con base en Agroecosystem Service Capacity Index – A Methodological approach Funciones Agroecosistémicas de Aprovisionamiento

Las funciones agroecosistémicas de aprovisionamiento tratan de todos aquellos seres vivos, materias, sustancias o espacios que cumplan la función de proveer abastecimiento para alimento, nutrición, cultivo, energía, consumo, actividades para fines humanos, etcétera.

Las funciones que contiene este grupo de funciones agroecosistémicas son: cultivos alimenticios, alimentos silvestres y otros recursos, ganado, forraje, bioquímica o medicina, semillas, madera, leña y agua dulce (Augstburger, Jacobi, Schwilch, & Rist, 2018).

Tabla Nº 3: Funciones Agroecosistémicas de Aprovisionamiento

Fuente: Elaboración Alejandra Sejas con base en Agroecosystem Service Capacity Index – A Methodological approach Funciones Agroecosistémicas de Regulación

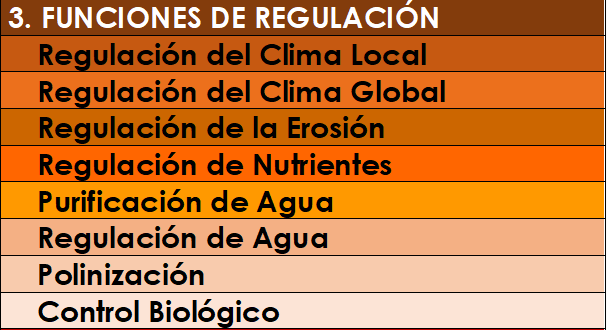

Las funciones agroecosistémicas de regulación se refieren a aquellas que se relacionan y actúan para regular o mantener distintos factores y fenómenos naturales, como por ejemplo el clima local, gases de efecto invernadero, erosión, almacenamiento de agua, entre otros, crecimiento natural de vegetación, entre otros.

Los puntos que enmarca este grupo de funciones son: regulación del clima local, regulación del clima global, regulación de la erosión, regulación de nutrientes, purificación del agua, regulación del agua, polinización y control biológico (Augstburger, Jacobi, Schwilch, & Rist, 2018).

Tabla Nº 4: Funciones Agroecosistémicas de Regulación

Fuente: Elaboración Alejandra Sejas con base en Agroecosystem Service Capacity Index – A Methodological approach Funciones Agroecosistémicas Culturales

Finalmente, las funciones agroecosistémicas culturales son aquellas que se enfocan en la capacidad de fortalecer la creatividad y el intercambio de nuevos y valiosos conocimientos; además de la capacidad de mantener latentes los paisajes históricos o patrimoniales.

En este grupo de funciones se encuentran concretamente los sistemas de conocimiento y el patrimonio y diversidad que se encuentren en un determinado agroecosistema (Augstburger, Jacobi, Schwilch, & Rist, 2018).

Tabla Nº 3: Funciones Agroecosistémicas Culturales

Fuente: Elaboración Alejandra Sejas con base en Agroecosystem Service Capacity Index – A Methodological approach A modo de conclusión se resalta la importancia de conocer las funciones agroecosistémicas para trabajar en actividades agrícolas. Estudiar las funciones es importante para conocer y entender mejor las dinámicas del suelo y así trabajar para/con él de forma integral y respetuosa.

Escrito por Alejandra Iris Sejas Delgadillo, estudiante de la Maestría de Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos, generación 2021.

Referencias

Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and Human Well-Being. Washington: World Resources Institute.

Asamblea Legislativa Plurinacional. (2012, 15 de octubre). Ley Nº 300. Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Augstburger, H., Jacobi, J., Schwilch, G., & Rist, S. (2018). Agroecosystem Service Capacity Index – A methodological approach.

Bertalanffy, L. V. (1968). General System Theory; Foundations, Deveopment, Applications. Nueva York: George Braziller.

Burkhard, B., Kroll, F., Müller, F., & Windhorst, W. (2009). Landscapes’ Capacities to Provide Exosystem Services – a Concept for Land-Cover Based Assessments.

de Groot, R., Wilson, M., & Boumans, R. (2002). Ecological Economics. ELSEVIER.

Food and Agriculture Organization. (5 de Noviembre de 2004). Metadata. Recuperado el 15 de Julio de 2020, de GeoNetwork: http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/metadata.show?id=38098&currTab=distribution

Malinga, R., Gordon, L., Jewitt, G., & Lindborg, R. (2015). Mappiing ecosystem services across scales and continents – A review. Sweden: ELSEVIER.

Organización de las Naciones Unidas. (1992). Convenio sobre la Diversidad Biológica.

-

Restauración de ecosistemas urbanos: Un imperativo para la sostenibilidad

La restauración de ecosistemas urbanos se ha presentado no solo como una opción, sino como una necesidad urgente para contrarrestar los efectos negativos de la urbanización descontrolada, en contextos como la Ciudad de México (CDMX), una de las urbes más grandes y densamente pobladas del mundo, cuyo crecimiento acelerado en las últimas décadas, ha transformado paisajes naturales en vastas extensiones de concreto y asfalto, afectando de manera significativa los ciclos ecológicos esenciales para la vida. La restauración de ecosistemas se refiere al proceso de recuperar la estructura y función originales de los ecosistemas que han sido degradados o destruidos.

Barranca de Tarangos, CDMX ¿Qué es la Restauración Ecosistémica?

La restauración de ecosistemas busca recuperar la estructura y funciones originales de los espacios naturales. Esta recuperación no solamente es taxonómica, sino que también es genética, filogenética y funcional. Este proceso implica una serie de acciones que van desde un nivel mínimo de intervención como la eliminación de perturbaciones (como la contaminación o la invasión de especies exóticas), hasta la reintroducción de especies nativas y la rehabilitación de hábitats naturales (Ceccon & Martínez-Garza, 2016).

Las estrategias a emplear, dependen de los objetivos planteados, contexto local y presupuestos asignados, pues de acuerdo con Carabias et al. (2007), la restauración ambiental no se ha convertido en una política pública prioritaria, y en ocasiones se han realizado por asociaciones civiles vinculadas a instituciones del gobierno o internacionales.

La restauración ecosistémica requiere de un enfoque interdisciplinario y colaborativo, pues no sólo incorpora temas ambientales, sino también sociales, económicos, jurídicos y políticos. Implica conocer el estado previo del ecosistema, y para que sea efectiva es fundamental la planificación adecuada que permita establecer objetivos claros y alcanzables. Los monitoreos constantes son esenciales para evaluar el progreso y la efectividad de las acciones implementadas, permitiendo ajustes y correcciones que aseguren su éxito.

Por lo tanto, una restauración ecosistémica efectiva no solo se basa en la ejecución de acciones inmediatas, sino en un compromiso a largo plazo que garantice la sostenibilidad y resiliencia del ecosistema restaurado. Indudablemente se debe comprender la dimensión social que enmarca todo esfuerzo restaurativo. Sin una comunidad comprometida y consciente de su entorno, cualquier intento de restauración corre el riesgo de fracasar.

Importancia de la restauración de ecosistemas urbanos

Las ciudades modernas, como la CDMX, enfrentan una serie de problemas ambientales derivados del crecimiento demográfico no planificado y del cambio de uso de suelo de conservación a un uso habitacional. Entre estos problemas destacan la reducción de la infiltración del agua de lluvia, la creación de islas de calor y la pérdida de biodiversidad.

La restauración de ecosistemas urbanos no solo busca revertir estos efectos, sino que también promueve la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático, mejora la calidad del aire y del agua, y ofrece espacios verdes que benefician la salud mental y física de sus habitantes.

En México, el inicio de la restauración ambiental está asociado con el Apóstol del Árbol: Miguel Ángel de Quevedo, quien durante el sexenio del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) impulsó la reforestación en los asentamientos urbanos (seis millones de árboles en el país) y la creación de viveros urbanos. Sin embargo, la mayor parte de especies plantadas fueron exóticas como son eucaliptos y casuarinas, ambas de origen australiano (Vázquez et al., 1996; Carabias et al., 2007).

Posteriormente, hasta antes de los 90´s, los esfuerzos a nivel nacional se encaminaron principalmente a la plantación de especies frutales y la producción de plantas para la silvicultura. Fue en la década de los 90´s que se volvió a impulsar la reforestación, principalmente en las zonas urbanas y suburbanas, sin embargo, debido a la nula cuantificación del impacto de la reforestación, se desconoce el éxito de dichas acciones (Carabias et al., 2007).

La Barranca de Tarango: ¡restauración de un ecosistema urbano!

Barranca de Tarangos, CDMX La Barranca de Tarango es un caso emblemático de la restauración ecológica en la CDMX. Esta barranca, que abarca aproximadamente 267 hectáreas, es una fuente crucial de servicios ecosistémicos para la ciudad, pero ha sufrido una considerable degradación ambiental debido al uso y manejo inadecuados de los recursos naturales, así como a la presión demográfica.

La flora de la Barranca de Tarango comprende 43 especies, distribuidas en 20 familias y 33 géneros. Estos bosques presentan una mayor diversidad y menor dominancia de las especies de encinos en comparación con otros bosques del país. Entre las especies útiles para la restauración ecológica de la barranca se encuentran Quercus rugosa (encino), Baccharis conferta (azoyate), Agave salmiana (maguey pulquero), Eysenhardtia polystachya (palo dulce), Salvia mexicana (salvia), Crataegus mexicana (tejocote), Prunus serotina var. capuli (capulín), (Guerra, 2012).

Estos datos subrayan el valor de la biodiversidad local y la potencialidad de estas especies en los esfuerzos de restauración ecológica, mismos que ya se están llevando a cabo por Ríos Tarango A.C. y en los que la que suscribe ha tenido la fortuna de participar como mano restauradora. La importancia de esta área radica no solo en su biodiversidad, sino en su capacidad para ofrecer servicios esenciales, como la regulación del ciclo hidrológico y la mitigación del cambio climático, a una ciudad que enfrenta crecientes desafíos ambientales.

Conclusión

La restauración de ecosistemas urbanos, como lo es la Ciudad de México es un desafío monumental, pero imprescindible. Debe continuar avanzando hacia un enfoque holístico que integre la planificación urbana, la conservación de la biodiversidad y la participación ciudadana. La CDMX, como muchas otras megaciudades, tiene la oportunidad de liderar un cambio hacia una urbanización más sostenible y consciente.

Escrito por Monica Buendia Padilla, estudiante del Diplomado en Restauración Ecosistémica en Zonas Urbanas, generación 2024.

Editado por Edith Pérez Jiménez, directora del área de Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos.

Referencias

- Carabias, J., Arriaga, V., & Cervantes Gutiérrez, V. (2007). Las políticas públicas de la restauración ambiental en México: limitantes, avances, rezagos y retos. Boletín de la Sociedad Botánica de México, (Sup), 85-100.

- Ceccon, E., & Martínez-Garza, C. (Coords.). (2016). Experiencias mexicanas en la restauración de los ecosistemas (1ª ed.). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias; Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

- Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA)

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consultado: 1 de septiembre de 2024: https://www.inegi.org.mx/

- Guerra Martínez, F. de J. (2012). Caracterización ecológica de la Barranca de Tarango, México, D. F.: Propuesta para su restauración ecológica. Tesis de Maestría. Posgrado en Ciencias Biológicas, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México.

- Vázquez Yanes, C., & Batis, A. I. (1996). La restauración de la vegetación, árboles exóticos vs. árboles nativos. Ciencias, (43), 16-23. [En línea]. Consultado: 31 de agosto de 2024: https://www.revistacienciasunam.com/pt/185-revistas/revista-ciencias-43/1746-la-restauraci%C3%B3n-de-la-vegetaci%C3%B3n,-%C3%A1rboles-ex%C3%B3ticos-vs-%C3%A1rboles-nativos.html

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Creación cooperativa de una lista de proyectos agroecológicos de alimentos en Bolivia

En esta oportunidad quiero compartir con la comunidad un listado de proyectos relacionados con la producción de alimentos agroecológica en Bolivia. (más…)

-

La coevolución y mi experiencia al conocer este concepto en la Universidad del Medio Ambiente

Este es un breve ensayo de las reflexiones y conocimientos que se adquieren y surgen después de cursar el seminario de Pensamiento evolutivo. (más…)

-

La agricultura en el contexto boliviano

El objetivo de este ensayo es describir un poco sobre la historia de la agricultura en Bolivia, sus técnicas agroecológicas ancestrales y la pérdida de su practicidad a lo largo del tiempo. Se reflexiona sobre el futuro anhelado y manera en que se puede encaminar hacia él.

-

Agricultura familiar campesina: Una forma sostenible de producción de alimentos

La intención de este breve ensayo es exponer la relevancia que tiene la agricultura familiar campesina como un sistema sostenible social y ecológicamente en el tiempo.

-

Sostenibilidad, poesía

En esta oportunidad abordaré el tema de la sostenibilidad de una forma peculiar. Una poesía comprendida de versos y rimas que se relacionan para compilar e integrar varias referencias investigadas y relacionadas con mi perspectiva al leerlas.

-

Acapulco, la devastación al potencial

Mi propósito al escribir este ensayo es simplemente el de proponer algunos cambios de enfoque aprovechando la sacudida del huracán Otis en Acapulco. Tal vez sea un buen comienzo hacernos preguntas acerca de lo que damos por hecho y hemos invisibilizado, para empezar a vislumbrar otros escenarios posibles en donde quepa la diversidad, donde nos volvamos a concebir parte de la naturaleza.

-

Mi proyecto agroecológico: Diseño de sistema para una parcela agroecológica en Anzaldo, Bolivia

Este escrito es una descripción de un proyecto agroecológico para el diseño de un sistema para una parcela familiar agroecológica en Anzaldo, Bolivia.

-

Cromatografía de Suelos y su relevancia en la Agroecología

En este ensayo, se conocerán algunos de los fundamentos de la cromatografía de suelos, su aplicación en la investigación y gestión de suelos, sus beneficios, y su estrecha relación con la Agroecología.

-

Abejas Meliponini: más allá de la Apis mellifera

El presente artículo tiene el objetivo de exponer y sumar importancia del legado de las comunidades indígenas sobre las abejas nativas mexicanas como la Meliponini, más allá de la Apis mellifera occidental. Se presenta el contexto en el que las abejas nativas han pasado a ser el legado ecológico de las culturas de los pueblos indígenas en varias regiones del país. (más…)

-

Las API en la meliponicultura

La meliponicultura es una actividad apasionante que involucra la cría y manejo de abejas sin aguijón, también conocidas como abejas nativas o meliponas. Estas pequeñas pero valiosas criaturas desempeñan un papel fundamental en la polinización de las plantas, contribuyendo de manera significativa a la biodiversidad y a la producción de alimentos.

En este contexto, las API (Interfaces de Programación de Aplicaciones) han comenzado a desempeñar un papel importante en la meliponicultura moderna, revolucionando la forma en que se gestionan las colmenas y se obtiene información sobre la salud de las abejas. En este artículo, exploraremos cómo las API están transformando la meliponicultura y cómo esta combinación puede beneficiar tanto a los apicultores como a las abejas. (más…)

-

Plantas medicinales: conocimiento y práctica de la herbolaria

El presente artículo tiene el objetivo de exponer un poco sobre el conocimiento y práctica de la herbolaria como área de estudio de las plantas y su uso médico. Además, se describe la experiencia personal y los aprendizajes obtenidos luego del taller de Herbolaria que se imparte en la Universidad del Medio Ambiente (UMA).

-

La restauración ecosistémica en el contexto de la crisis climática

La importancia de la restauración ecosistémica en el contexto de la crisis climática se suma como una propuesta que revitaliza los sistemas vivos naturales. El presente artículo tiene el fin de exponer los alcances de la restauración ecosistémica y la importancia que tiene la gestión y trabajo desde lo colectivo.

-

Transformación hacia una vida más agroecológica

La transformación hacia una vida más agroecológica parte desde la reflexión interna y se expande hacia el entorno exterior. El presente escrito aborda el proceso de acercamiento hacia la agroecología y algunas recomendaciones prácticas y sencillas.

-

El manejo integrado de plagas (MPI) en la agroecología

El manejo integrado de plagas (MIP) en la agroecología es una práctica que busca conciliar el entorno ecológico con la producción de alimentos. En otras palabras, se busca generar sistemas productivos más sustentables. El presente artículo expone algunos tipos de manejos integrados de plagas y sus bondades y ventajas para las y los agricultores.

-

La Agroecología como ejercicio de cuidado

La agroecología se vuelve un ejercicio de cuidado al contemplar las relaciones ecológicas y sociales; ello fomenta el desarrollo saludable de la vida. Es así como iniciamos el presente artículo que te invitamos continuar leyendo.

-

Los zoológicos en la conservación de la vida silvestre

Los zoológicos en la conservación de la vida silvestre influyen en la educación ambiental mediante el acercamiento a la naturaleza. El presente artículo expone brevemente la situacióna actual de estos lugares y los proyectos que se han llevado a cabo para la preservación de la fauna en México.

-

Agroecología emancipadora

Para transitar por el camino de la agroecología emancipadora,

es necesario descolonizar la mente y el corazón.

Fernando Ramírez López

El presente artículo expone brevemente la manera en que el campesino siente, vive y práctica la agricultura tradicional y de qué forma ésta visión se convierte en un movimiento de resistencia social ante los constantes cambios que incitan la agricultura convencional. (más…)

-

Retos de la Agricultura en Morelos

Retos de la Agricultura en Morelos

“Los hacendados en su mayoría y sus dependientes

comercian y enriquecen con el mísero sudor del infeliz labriego

los enganchan como esclavos, y deudas hay que pasan hasta la octava generación

creciendo siempre la suma y el trabajo personal del desgraciado

y menguando la humanidad, la razón, la justicia

y la recompensa de tantos afanes, tantas lágrimas y fatigas tantas…”Manifiesto de la situación del Sur, General Álvarez

El presente artículo relata brevemente la historia del sector campesino en Morelos, así como los principales retos que enfrenta. Se inicia exponiendo los antecedentes históricos, para posteriormente enfocarse en los cambios de gobierno y las políticas de estado que han influido en el sistema agrícola actual de la región.

Se expone el principal conflicto agrícola, representado por la agricultura moderna o convencional y cómo este sistema de producción ha sido impulsado por los diversos gobiernos. El escrito finaliza exponiendo a la agroecología como una posible respuesta a estos retos agrarios.