¡Tu carrito está actualmente vacío!

Autor: Arquitectura

-

Biofiltros para sanear el agua: “Sembrando agua”

El Humedal, Tour virtual. Recuperado el 25 de abril de 2025, de https://elhumedal.org/tour En proyectos actuales de arquitectura, cada vez hay más interés por integrar sistemas relacionados con el agua. Su disponibilidad, uso y retorno se han vuelto temas urgentes para lograr un bienestar colectivo.

Los biofiltros han sido una de las soluciones más inspiradoras con las que me he encontrado. Esto se debe a que no solamente atienden el tema del agua por separado. También, desde un profundo entendimiento de la naturaleza, permiten sanear aguas residuales de forma accesible, eficiente y sostenible.

¿Qué es un biofiltro?

En términos generales, un biofiltro es un sistema de tratamiento de aguas residuales basado en la naturaleza. Puede diseñarse de diversas maneras, dependiendo del tipo de agua a filtrar y del uso final que se le quiera dar.

A diferencia de los sistemas convencionales, que dependen de maquinaria o procesos químicos, los biofiltros utilizan procesos naturales como la alimentación de microorganismos, la filtración a través de sustratos y el uso de vegetación adaptada.

Alternativas sostenibles: ecotecnologías del agua

Aunque el concepto lleva varios años desarrollándose, la mayoría de las propuestas que han dominado el mercado son filtros comerciales. Sin embargo, estos requieren recursos contaminantes, tienen un impacto ambiental considerable y son costosos.

Para contrarrestar esta situación, surgen las ecotecnologías del agua. Estas se diseñan con materiales naturales, reutilizables (como cubetas) o elementos constructivos de bajo costo. Gracias a esto, es posible construir biofiltros caseros que puedan incorporarse a casi cualquier proyecto arquitectónico.

Tipos de biofiltros de escala doméstica

Existen biofiltros de diferentes tipos y tamaños. Sin embargo, aquí nos enfocamos en los que pueden instalarse en viviendas particulares:

Biojardineras

También conocidas como “lavaderos ecológicos”, tratan aguas grises de lavabos o regaderas mediante flujo subsuperficial. Visualmente parecen jardineras comunes, pero en vez de tierra, usan un lecho filtrante de grava y arena. Sobre él crecen plantas resistentes como platanillo, papiro, juncos o lirios acuáticos.

Humedales construidos

Estos sistemas, más grandes y abiertos, pueden recibir tanto aguas grises como negras. Imitan el funcionamiento de un ecosistema acuático como un estanque o laguna. Para ello, usan plantas acuáticas y sustratos por donde fluye el agua, ya sea superficial o subterráneamente.

Además, son capaces de tratar el agua de una vivienda entera o incluso de comunidades pequeñas.

En consecuencia, estos sistemas no solo limpian el agua. También regeneran el paisaje y fortalecen los lazos entre las personas y su entorno. Esto se logra al involucrar a la comunidad en los procesos de saneamiento y filtración.

¿Cómo funciona un biofiltro?

A continuación, se describen las etapas principales de su funcionamiento:

-

Captación: se recolectan aguas grises o jabonosas.

-

Filtrado inicial y trampa de grasas: el agua pasa por capas de piedra, reteniendo sólidos.

-

Procesos biológicos: microorganismos en el sustrato descomponen compuestos orgánicos.

-

Absorción vegetal: las plantas absorben nutrientes y contaminantes.

-

Almacenamiento y uso: el agua tratada se reutiliza para riego o servicios no potables.

Permahabitat. (s. f.). Ecotecnias. Recuperado el 25 de abril de 2025, de https://permahabitat.wixsite.com/permacultura/ecotecnias

Escuela Itinerante del Agua, en la sección “Quiénes somos”. Recuperado el 25 de abril de 2025, de https://escuelaitinerantedelagua.org/ Casos reales de implementación

Por ejemplo, la Escuela Itinerante del Agua ha desarrollado procesos comunitarios de diseño y construcción de biofiltros. A través de talleres, promueven la “siembra de agua” como estrategia para enfrentar la crisis hídrica. Su enfoque pedagógico, comunitario y regenerativo ha impactado positivamente a comunidades con acceso limitado al agua potable.

Actualmente, trabajan en la Península de Yucatán. Su objetivo es ayudar a proteger y revitalizar la mayor reserva de agua subterránea del país.

El caso UMA: pedagogía viva

En la Universidad del Medio Ambiente (UMA) también se ha integrado esta tecnología. Por ejemplo, el humedal de tratamiento del campus recibe aguas negras y jabonosas de baños y cocinas.

De manera técnica, está compuesto por filtros, trampas de sólidos y un lecho de plantas como el platanillo. El sistema está oculto en el paisaje y permite que el agua pase por varias etapas de depuración antes de ser reutilizada.

Por otro lado, más allá de su función técnica, este humedal es una herramienta pedagógica viva. Permite a estudiantes, docentes y visitantes observar cómo la naturaleza regenera lo que normalmente consideramos desecho.

El humedal de la UMa – Fuente: Regina Rueda Conclusiones: una tecnología con urgencia

La distribución de agua potable en México no es equitativa. Por ejemplo, muchas zonas rurales y urbanas carecen tanto de agua limpia como de sistemas adecuados de drenaje.

En estos contextos, implementar biofiltros no solo es viable. También es una forma de empoderar a las personas para cerrar sus propios ciclos del agua.

Además, frente al cambio climático y la contaminación, estas tecnologías representan una forma concreta de actuar desde lo local.

Por consiguiente, con creatividad, conocimiento y colaboración, podemos transformar nuestra relación con el agua.Referencias

Biofiltra. (s. f.). Biofiltros. Recuperado el 25 de abril de 2025, de https://biofiltra.com/

CESUMA – Universidad Internacional del Talento. (2022, 9 junio). Breve historia del tratamiento de agua. Recuperado de https://www.cesuma.mx/blog/breve-historia-del-tratamiento-de-agua.html

Condorchem Envitech. (2021, 15 septiembre). Historia sobre el tratamiento del agua potable. Recuperado de https://condorchem.com/es/blog/historia-sobre-el-tratamiento-del-agua-potable/

El Humedal. (s. f.). Tour virtual. Recuperado el 25 de abril de 2025, de https://elhumedal.org/tour

Escuela Itinerante del Agua, Escuela Itinerante del Agua. Recuperado el 25 de abril de 2025, de https://escuelaitinerantedelagua.org/

Fundación Canal. (s. f.). El agua en la antigua Roma. Canal Educa. Recuperado el 25 de abril de 2025, de https://www.fundacioncanal.com/canaleduca/pdf/el-agua-en-la-antigua-Roma-publicacion.pdf

Permahabitat. (s. f.). Ecotecnias. Recuperado el 25 de abril de 2025, de https://permahabitat.wixsite.com/permacultura/ecotecnias

Unidad de Ecotecnologías, UNAM. (s. f.). Humedales artificiales. Recuperado el 25 de abril de 2025, de https://ecotec.unam.mx/ecoteca/humedales-artificiales-2

Unidad de Ecotecnologías, UNAM. (s. f.). Humedales artificiales. Recuperado el 25 de abril de 2025, de https://ecotec.unam.mx/ecoteca/humedales-artificiales-2

Universidad del Medio Ambiente. (s. f.). Manejo integral del agua en la UMA. UMA México. Recuperado el 25 de abril de 2025, de https://universidaddelmedioambiente.com/manejo-integral-del-agua-en-la-uma/

Universidad del Medio Ambiente. (s. f.). Los humedales como estrategia para el manejo integral del agua. UMA México. Recuperado el 25 de abril de 2025, de https://universidaddelmedioambiente.com/los-humedales-como-estrategia-para-el-manejo-integral-del-agua/

Escrito por Regina María Rueda Carmona (estudiante de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible, generación 2025)

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

-

Taller de uso de herramientas dirigido a mujeres: Rompiendo estereotipos de género.

La industria de la construcción en América Latina ha sido históricamente dominada por hombres, con una representación femenina significativamente baja. Esta disparidad se atribuye en gran medida a los roles de género tradicionales que han asignado a las mujeres responsabilidades domésticas y de cuidado, limitando su participación en actividades laborales remuneradas y, más específicamente, en sectores como la construcción y el uso de herramientas manuales y eléctricas. (United Nations, 2024).

Desde las primeras sociedades agrícolas, se asignaron roles de género en función de la fuerza física. Aunque hay evidencia de mujeres cazadoras en comunidades prehistóricas (Geller, 2009), la narrativa dominante colocó a los hombres en los trabajos pesados y a las mujeres en tareas domésticas. Con la llegada de los gremios medievales y el desarrollo de los oficios, las mujeres quedaron excluidas formalmente de la carpintería, herrería y albañilería (Wiesner-Hanks, 2015). Durante la Revolución Industrial, si bien las mujeres ingresaron al mercado laboral, lo hicieron en fábricas donde realizaban tareas consideradas “ligeras” y de menor paga, mientras los trabajos relacionados con herramientas permanecieron en manos masculinas (Tilly & Scott, 1978). Incluso en el siglo XX, muchas escuelas técnicas y de oficios estaban restringidas a hombres, mientras que a las mujeres se les enseñaba costura y cocina, reforzando así una segregación educativa (Stromquist, 2006).

Socialización y educación diferencial

Los estereotipos de género se perpetúan desde la infancia. En muchas familias, los niños crecen viendo a sus padres usar herramientas, mientras que las niñas no reciben la misma educación práctica (Faulkner, 2001). Estudios sobre juguetes infantiles evidencian que desde pequeñas se les incentiva a jugar con muñecas y cocinas, mientras que los niños reciben sets de herramientas y construcción (Fine, 2010). Esta socialización temprana condiciona las aspiraciones y habilidades técnicas de cada género, limitando la confianza de las mujeres en sus capacidades para participar en oficios tradicionalmente masculinos.

Condiciones actuales en la construcción

Aunque cada vez hay más mujeres en la carpintería y la albañilería, la representación sigue siendo mínima. En México, solo el 2% de los empleos en el sector de la construcción son ocupados por mujeres (INEGI, 2020). Además, enfrentan una fuerte brecha salarial: las mujeres en estos sectores ganan, en promedio, un 30% menos que los hombres (OIT, 2021).

A pesar de estas barreras, diversas iniciativas en la región buscan promover la inclusión de mujeres en la construcción. Por poner algunos ejemplos; en Jalisco, la escuela itinerante de construcción con tierra para mujeres promueve que sus saberes se plasmen y reproduzcan con el fin de fortalecer su autonomía para decidir sobre sus cuerpos y la defensa de la tierra y sus territorios. Y en la CDMX, Handy Woman refuerza la confianza de las mujeres a través de talleres de mecánica, soldadura, carpintería, entre otros.

La incorporación de mujeres en estos sectores no solo promueve la equidad de género, sino que también aporta beneficios económicos, sociales y ambientales. La diversidad de género en equipos de trabajo mejora la productividad, la innovación y la toma de decisiones (United Nations, 2024). Además, las mujeres aportan perspectivas únicas sobre el diseño y uso de espacios, contribuyendo a proyectos más sostenibles e inclusivos (Peru Green Building Council, 2023).

Taller de uso de herramientas dirigido a mujeres

Ante este panorama histórico y estructural de desigualdad, desde el proyecto Promoción de Vivienda Sana y Segura bajo perspectiva de género en Mesoamérica surgió la inquietud de crear espacios que no solo capaciten técnicamente a las mujeres, sino que cuestionen y transformen estos roles de género que históricamente les han impedido apropiarse del uso de herramientas. Este proyecto se llevó a cabo gracias al financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo y Misereor, y la colaboración en el codiseño y ejecución de Espacio Odisea, Colectiva Meztli y Grupo Hnos. Flores.

Como parte del proceso, diseñamos una encuesta que fue respondida por alrededor de 100 mujeres de la comunidad UMA y de Valle de Bravo —en su mayoría trabajadoras y emprendedoras—, en la que identificamos que las principales razones por las que no usan herramientas son el miedo, la sensación de no ser capaces, la falta de conocimiento técnico y la percepción de no tener suficiente fuerza.

.

Taller de herramientas en Espacio Odisea. Foto: Lavinia Negrete. Con estos insumos, y a través del modelo de valor de Cynthia Jaramillo (estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad en la UMA), definimos el diseño del taller, su duración, y el tipo de herramientas que aprenderíamos a usar, buscando responder directamente a estas barreras sentidas. El día del taller comenzamos con un espacio de reflexión sobre los roles de género y las narrativas que nos han hecho sentir que las herramientas “no son para nosotras”.

Posteriormente se abordaron temas de seguridad, se presentó el uso básico de las herramientas manuales y eléctricas como sierra de inglete, taladro, prensas para carpintería, serruchos, entre otros. Se creó un ambiente de confianza para experimentar. La construcción colectiva de un zapatero-especiero fue solo el pretexto: lo importante fue ver cómo, poco a poco, las participantes pasaban del miedo a la destreza, de la duda a la autonomía. Al final del día, las herramientas ya no parecían ajenas, sino aliadas.

Conclusiones

La superación de las barreras de género en la construcción en América Latina requiere un enfoque integral que contemple transformaciones culturales, educativas y laborales. Las mujeres tienen el potencial, la capacidad y la motivación para participar activamente en este sector. Las iniciativas existentes demuestran que cuando se les brinda formación, oportunidades y entornos libres de discriminación, las mujeres no solo usan herramientas: construyen caminos hacia una sociedad más equitativa.

Taller de herramientas en Espacio Odisea. Foto: Lavinia Negrete Referencias

Autodesk. (2020). 4 mujeres trabajando en la construcción en Latinoamérica. Autodesk. https://www.autodesk.com/es/design-make/articles/women-working-in-construction

Construye 2025. (2023). Iniciativas que impulsan la participación de la mujer en la construcción. https://construye2025.cl/2023/07/28/iniciativas-que-impulsan-la-participacion-de-la-mujer-en-la-construccion/

El País. (2025). Tejedoras de ilusión. https://elpais.com/chile/2025-03-25/tejedoras-de-ilusion.html

Faulkner, W. (2001). The technology question in feminism: A view from feminist technology studies. Women’s Studies International Forum, 24(1), 79-95.

Fine, C. (2010). Delusions of gender: How our minds, society, and neurosexism create difference. W.W. Norton & Company.

Geller, P. L. (2009). Identity and difference: Complicating gender in archaeology. Annual Review of Anthropology, 38, 65–81.

INEGI. (2020). Mujeres en la industria de la construcción. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx

Peru Green Building Council. (2023). El rol de las mujeres para alcanzar la igualdad de género en la construcción sostenible. https://proyectoceela.com/2023/05/19/el-rol-de-las-mujeres-para-alcanzar-la-igualdad-de-genero-en-el-sector-de-la-construccion-sostenible/

Stromquist, N. P. (2006). Gender, education and the state: Theories and politics of education. Routledge.

Tilly, L. A., & Scott, J. W. (1978). Women, work, and family. Holt, Rinehart and Winston.

United Nations. (2024). El enfoque de género en las infraestructuras públicas. ONU Mujeres. https://lac.unwomen.org

Wiesner-Hanks, M. E. (2015). A concise history of the world. Cambridge University Press.

Escrito por Daniela Meléndez García (estudiante de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible, generación 2024)

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Conociendo a los Umanos: Andreea Dani

Conociendo a los Umanos surge con el objetivo de acercarnos un poco más a la vida de los docentes y directivos de la UMA. Es interesante aprender sobre los caminos que han recorrido: ¿Cuál fue esa senda que atravesaron para estar hoy en día aquí? ¿Cómo ha sido esa búsqueda del propósito? ¿Qué viene en adelante para cada una/uno y para la UMA?

El recorrido de Andreea Dani en la Arquitectura Sostenible

La arquitectura sostenible es un tema crucial en la actualidad, y en la UMA se aborda desde diferentes enfoquesEn esta primera charla, tuve la oportunidad de entrevistar a Andreea Dani, directora del área de Arquitectura Sostenible en la Universidad del Medio Ambiente (UMA). Andreea es arquitecta de la Universidad de Cluj-Napoca, Rumania, y ha dedicado gran parte de su vida laboral a la academia y a la construcción con tierra. Ha trabajado en Francia y México, y reside en México desde hace 17 años.

Nos encontramos en la terraza Sauco. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, como siempre, sonriente. Previamente, habíamos revisado algunos temas que queríamos abordar, así que sabíamos más o menos de qué trataría la charla. Lo que no previmos fue que no tendríamos tiempo para abarcar todos los temas planificados. Sin embargo, aprovechamos el momento y logramos hablar especialmente del camino que la llevó a ser hoy en día la directora de la maestría en la UMA.

El descubrimiento de la construcción con tierra

Andreea nació en Rumania y estudió arquitectura allí, pero no fue en la universidad donde se conectó con la tierra, ya que en la Facultad de Arquitectura de Cluj-Napoca se hablaba poco de ella. Su primer contacto fue en el museo etnográfico de la ciudad, donde tuvo una visión clásica y hermosa de la arquitectura tradicional. Fue gracias a su llegada a Grenoble, en Francia, donde realizó un año de intercambio a través del programa Erasmus, que tuvo la oportunidad de adentrarse en los talleres de experimentación de CRAterre y vivir de cerca el mundo de la construcción con tierra. Estos talleres los realizó de manera extracurricular. Allí descubrió un lado estético y valioso de la arquitectura de tierra y de la sostenibilidad que no había vislumbrado en Rumania. Se involucró como voluntaria en diversos procesos y así aprendió sobre materiales naturales y saludables.

Este acercamiento a CRAterre le abrió la oportunidad de una beca para realizar una práctica profesional en el extranjero. Ese momento fue crucial: Andreea decidió viajar a México para hacer su práctica y, 17 años después, reside en Valle de Bravo, México. Trabajó junto a Elena Ochoa en el CIPTEV, donde ayudaba a organizar el Diplomado de construcción con tierra y materiales naturales, en el cual, durante varios, fines de semana, los estudiantes aprendían distintas técnicas. Asimismo apoyaba a recibir visitas de grupos de estudiantes del Tecnológico de El Grullo al centro. Así surgió la invitación a dar una conferencia sobre manejo de residuos de la construcción en el Tecnológico y, posteriormente, a impartir clases.

Botmobil_IleD’Yeu, Francia 2006. Fuente: Andreea Dani Ecolocalli y la enseñanza de la arquitectura sostenible

En 2009, Andreea se encontraba viajando entre Guadalajara y El Grullo, un trayecto de aproximadamente cuatro horas y media en ese entonces. Como una joven entusiasta, no solo combinaba su tiempo entre ambos lugares, sino que también fundó Ecolocalli, una asociación civil inspirada en el Ciptev, que promovía la construcción con tierra y la recuperación de saberes locales en la comunidad de Ayotitlán, perteneciente al municipio de Cuautitlán de García de Barragán. En febrero de 2012 le ofrecieron coordinar la carrera de Arquitectura en El Grullo, donde logró la acreditación del programa por la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura, y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. (ANPADEH) y propuso la inclusión de técnicas tradicionales en el plan de estudios.

Taller Festival de la Tierra en Guadalajara 2009. Fuente: Andreea Dani La llegada a la UMA y el futuro de la arquitectura sostenible

En mayo de 2015 Andreea conoció a Dora María Ruiz (Doris, como la conocemos en la UMA) y a Oscar Hagerman en un evento de la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana A.C. (ASINEA). Oscar le insistió en que debía conocer la UMA. Andreea ya estaba siguiendo las noticias de la UMA desde la apertura de la primera generación de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible y quedó encantada con la historia del diseño del campus por parte de Oscar, el uso de materiales como la tierra y la madera, la escala y la inclusión de la comunidad. Poco después de este encuentro, en enero de 2016, comenzó a trabajar en la UMA como directora del área de Arquitectura Sostenible.

Desde entonces, Andreea ha guiado el codiseño de los programas de estudio de arquitectura, ha liderado la maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible y ha estado involucrada en proyectos de consultoría o relacionados con el campus. Tanto Andreea como la UMA han hecho grandes esfuerzos por contar con un excelente cuerpo docente, aportando diferentes conocimientos, puntos de vista, técnicas, materiales y estrategias para enriquecer el programa y ofrecer una formación novedosa.

Diplomado de construcción con tierra cruda en la UMA. Fuente : Andreea Dani Reflexión sobre la arquitectura y su impacto

Al cerrar nuestra charla, hablamos un poco sobre cómo se imagina el futuro de la UMA. Su sueño es que la UMA contribuya a que no se pierdan los saberes tradicionales, se siga valorando la arquitectura que responde a las condiciones geográficas y se discutan los modos de habitar actuales. Esta reflexión busca entender cuál es la arquitectura adecuada y el papel de los materiales locales. Andreea se hace esta pregunta poderosa con la intención de dialogar con la comunidad, con la UMA como parte de este proceso, y mantener vivo el espíritu de la arquitectura local.

La última pregunta que le hice fue: ¿Qué le dirías a alguien que está pensando estudiar arquitectura en este momento? Su respuesta: «Cada persona tiene un llamado y ciertos talentos que podemos poner al servicio de ese llamado para hacer una contribución valiosa al mundo. Si alguien es consciente de esto, ha reflexionado sobre cuál es su llamado y realmente siente que es la arquitectura, le diría ‘bienvenida o bienvenido’. Pero considero importante que se haga esta reflexión primero. Si la idea del servicio no está presente, invitaría a reconsiderarlo, ya que los arquitectos y arquitectas debemos estar al servicio de quienes habitan los espacios y del mundo vivo que nos rodea, pues nuestra profesión tiene la capacidad de impactar de manera significativa los ecosistemas y las formas de habitar. Este ejercicio debe realizarse desde una postura ética y de servicio».

Después de esta enriquecedora charla, quedan ganas de seguir explorando temas como la construcción en tierra en el contexto local mexicano y global, los retos y las oportunidades que enfrenta la construcción con materiales nobles, y las perspectivas para un futuro más sostenible.

Muchas gracias a Andreea por su tiempo y esperamos continuar conociendo a más Umanos.

Escrito por Adriana Córdoba Jurado (estudiante de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible, generación 2025)

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Narrativa del lugar. San Mateo Acatitlán.

En el Eje Neovolcánico Transversal, donde se cruzan las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, dentro del Estado de México y el municipio de Valle de Bravo, se encuentra la comunidad de San Mateo Acatitlán, un pueblo cuya historia se ancla tanto en la roca como en el tiempo. En las partes altas de las montañas, estos suelos, compuestos principalmente por rocas ígneas del periodo cuaternario (UNAM, 2018) son impermeables y altamente susceptibles a la erosión. A medida que se desciende hacia las zonas bajas o valles, esta erosión genera suelos pluvisoles, altamente fértiles y fundamentales para la agricultura (UNAM, 2018). Los habitantes de Acatitlán identifican este tipo de suelo como «polvillo», por su textura limosa, resultado de la descomposición de las rocas y su transporte hacia las áreas más bajas. Esta base geológica define la escala natural en la que Acatitlán se inscribe, siendo la tierra recurso, estructura y oportunidad.

Tejido vital

Acatitlán pertenece a la Cuenca Valle de Bravo- Amanalco (SICAGUA, 2024). Los manantiales Crustel y Ojo de Agua brotan desde lo profundo, alimentando a los ríos Chiquito y La Sangría. Todos ellos tributan agua al lago de Valle de Bravo, cuya función ha sido alimentar al sistema Cutzamala llevando agua a la CDMX. A nivel local, estos recursos hídricos son esenciales para el riego, el consumo humano y la vida silvestre. El agua es abundante: Acatitlán significa “lugar de carrizos”, planta que prevalece en los suelos húmedos. (INAH, 2024)

El Crustel. Foto: Archivo personal. Naturaleza y movimiento

El agua también nutre a los ecosistemas que rodean al pueblo. La vegetación cambia gradualmente según la altitud, la cantidad de agua y el tipo de suelo. En las zonas más altas, los bosques de pino y encino se ven acompañados por una diversidad de bromelias, orquídeas, helechos, musgos, hongos y líquenes, que tapizan el paisaje con una riqueza biológica que refleja las condiciones húmedas y frescas. (Watanabe, 2018). A medida que se desciende a altitudes medias, surge la selva baja caducifolia, caracterizada por árboles medianos como el madroño, zapote, arrayán, capulín y sauce, que conforman un mosaico verde durante la temporada de lluvias para después transformarse en una alfombra de hojas secas.

En las planicies, la intervención humana es más evidente. Los pastizales inducidos y las tierras agrícolas dominan el paisaje. También hay presencia de ailes.

La fauna silvestre en San Mateo Acatitlán es igualmente diversa. Entre los mamíferos se encuentran el coyote, conejo, tlacuache, ardilla, mapache, tejón, cacomixtle, liebre y hurón. Las aves son huilota, codorniz, gorrión, calandria y pájaro azul, (CONAMP, 2021).

Un asentamiento entre tradición y modernidad

Atraídas por la riqueza biológica y la abundancia de recursos hídricos, se asentaron aquí en el siglo XI las principales poblaciones precolombinas: matlatzincas y mazahuas. Acatitlán es además una comunidad anidada en el contexto histórico y geográfico de Mesoamérica, con toda la riqueza que ello implica. Por ello el pueblo refleja siglos de esa evolución cultural, social y económica, de la que además se tienen vestigios físicos. Desde estos primeros asentamientos se evolucionó hasta el arraigo de una sólida comunidad.

Sin embargo, esta dinámica comunitaria ha cambiado drásticamente en los últimos años. Hoy, la población es una mezcla de familias oriundas y de nuevos habitantes, generalmente adinerados. Estos últimos, llamados por el encanto del entorno y la cercanía con la Ciudad de México, gracias a la ampliación de la autopista Toluca-Zitácuaro, han generado un proceso de urbanización acelerada.

Este fenómeno ha transformado no solo la composición social de la comunidad, sino también su paisaje. Las tradicionales casas de adobe, con techumbres de madera y cubiertas de teja, están siendo reemplazadas por construcciones modernas de inspiración urbana. Este cambio está siendo reforzado por la idea prevaleciente de progreso que precisa el uso de materiales industrializados. Aunado a esto, la volumetría de muchas viviendas nuevas hace eco a estéticas ajenas, traídas de los lugares a los que migran los jóvenes oriundos de Acatitlán.

Una economía en transformación

La economía de San Mateo Acatitlán también refleja esta transformación. Aunque la agricultura sigue siendo una actividad clave, con cultivos como maíz, avena y trigo, el turismo y el sector inmobiliario han tomado fuerza. Algunos agricultores y ejidatarios han vendido sus tierras, persuadidos por las promesas del mercado inmobiliario o presionados por grupos externos. Las labores domésticas, el mantenimiento de propiedades y el cuidado de jardines son algunas de las actividades que muchos realizan para satisfacer las demandas de los foráneos y para asegurar ingresos económicos para sus propias familias.

Este cambio ha profundizado una marcada brecha económica entre los habitantes originarios y los recién llegados.

La cultura de la comunidad

A pesar de los desafíos, la cultura de Acatitlán sigue viva, muchas veces existiendo como forma de resistencia comunitaria ante los efectos homogeneizadores de la economía a mayor escala, pero siempre en relación simbiótica con los recursos naturales y económicos del pueblo.

Uno de los elementos más distintivos de esa cultura es el sincretismo religioso, resultado de la conquista española. Las ideologías indígenas se fusionaron con el catolicismo, creando tradiciones únicas que aún persisten. Esta fusión se manifiesta claramente en la celebración más importante del año: el 21 de septiembre, día de San Mateo, santo patrón del pueblo. La festividad representa no solo un acto religioso, sino también un símbolo de cohesión social. En esta fecha, la comunidad se une para bendecir animales, quemar un castillo de fuegos artificiales y disfrutar de un baile nocturno al ritmo de una banda local. La calle se llena de puestos que ofrecen comida típica mexicana.

También existe un desfase evidente entre el nivel educativo de los habitantes originarios y el de los nuevos avecindados. Mientras que los primeros aún enfrentan retos significativos en las zonas rurales, los recién llegados suelen tener niveles educativos más altos y eligen modelos pedagógicos alternativos para sus hijos. En contraste, escuelas públicas tradicionales admiten a niños de la población local.

Psicología colectiva

La educación no solo moldea el conocimiento, sino también la identidad y las dinámicas sociales de una comunidad. Esta transformación educativa influye directamente en la psicología colectiva del pueblo. Con esto surge la pregunta, ¿cuál es esa psicología colectiva?, ¿qué es aquello que defienden y aman?

Al conocer a su gente, se puede escuchar la música de un baile entre el pasado y el presente, entre lo propio y lo ajeno, pero que mantiene siempre su esencia a través de una fuerte organización comunitaria. Orgullosos de su identidad, los habitantes originarios se apoyan frente a las adversidades, especialmente en la lucha por el agua y la defensa de sus territorios, como El Crustel. Sin embargo, también se tiene la idea compartida de que estos valores están perdiéndose en las nuevas generaciones.

No obstante, existe un aprecio generalizado por el entorno natural: los amaneceres, el paisaje lleno de árboles y la tranquilidad del pueblo son aspectos valorados tanto por los oriundos, como por los neoacatitlenses.

Las disputas más significativas entre ambos grupos giran en torno al agua, al respeto por las veredas tradicionales y la velocidad del tránsito vehicular (Dani, 2023).

En lo cotidiano, las mujeres y niños se organizan para recoger basura, mientras los hombres realizan faenas para mantener en buen estado los canales de riego. Además, existen diversos comités que abordan temas como el agua, la infraestructura y la seguridad, demostrando la capacidad de la comunidad para autogestionarse.

Habitantes de Acatitlán defendiendo el agua. Fuente: TresPM.mx El espíritu de San Mateo Acatitlán

La psicología colectiva de San Mateo Acatitlán está profundamente entrelazada con sus creencias y prácticas religiosas, donde la cooperación y el sentido de pertenencia se fortalecen a través de rituales comunitarios que tejen su mente y corazón.

La religión católica es predominante, con el 90% de los habitantes practicándola, lo que influye profundamente en las doctrinas locales. Sin embargo, bajo esta aparente uniformidad religiosa subyace nuevamente un rico sincretismo que mezcla creencias indígenas y europeas, dando forma a una cosmovisión única. (Monsiváis, 1995)

En todo México, esta fusión es evidente en figuras como la Virgen de Guadalupe, cuya veneración integra elementos del culto prehispánico a Tonantzin, la diosa madre. En Acatitlán se manifiesta en prácticas comunitarias que combinan simbolismos católicos con antiguos rituales ligados a los ciclos agrícolas.

Acatitlán a través de mis ojos. Elaboración propia. Conclusiones

En esta comunidad la geografía, historia y transformación social se entrelazan para hacer una comunidad totalmente única. Su paisaje, modelado por la tierra, el agua y la gente, refleja un profundo vínculo con la naturaleza y el arraigo a su identidad. Aún cuando los desafíos contemporáneos han alterado su estructura, la esencia de San Mateo Acatitlán siempre persiste.

Referencias

• Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2021). Áreas Naturales Protegidas. Recuperado http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm.

• Dani, A. (7 de noviembre de 2023). Nuestra casa: Un campus sostenible. Recuperado de https://universidaddelmedioambiente.com/nuestra-casa-un-campus-sostenible/

• Instituto Nacional de Antropología e Historia. (n.d.). El nombre de Acatitlán. Recuperado de https://mediateca.inah.gob.mx.

• Martínez , T. (9 de mayo de 2023). Acatitlán, ¿un pueblo sostenible?. Recuperado de https://universidaddelmedioambiente.com/acatitlan-un-pueblo sostenible/#:~:text=Acatitl%C3%A1n%20cuenta%20con%20una%20gran,agua%20conocido%20como%20R%C3%ADo%20Chiquito.

• Monsiváis, C. (1995). Los rituales del caos.

• Universidad Nacional Autónoma de México. (2010). Capítulo II: Caracterización regional de la cuenca de Valle de Bravo. Sistema de Información Geográfica de Acuíferos y Cuencas (SIGACUA). Consultado el 30 de noviembre de 2024.

• Watanabe Rojas, C. K. (2018). Vereda Río Chiquito: El agua del manantial, el ecosistema y la cohesión social para el Valle de Acatitlán [Tesis de maestría, Universidad del Medio Ambiente].

Escrito por Daniela Meléndez García (estudiante de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible, generación 2024)

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Resiliencia Climática: Estrategias de Diseño Pasivo para Ciudades del Futuro

Entendiendo la resiliencia climática como la capacidad de nuestras ciudades para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, es fundamental abordar este desafío a través del análisis del entorno natural en donde se proyecta el objeto a construir. Mediante el uso de estrategias de diseño pasivo y enfoques tradicionales del entendimiento del entorno, podemos contribuir de forma eficiente al impacto ambiental construyendo a su vez espacios urbanos innovadores y más sostenibles.

Estrategias de Resiliencia Climática en la Arquitectura

La resiliencia climática se ha convertido en un tema clave en la planificación urbana y el diseño arquitectónico. A medida que las ciudades crecen y los efectos del cambio climático se intensifican, es vital desarrollar enfoques que recuerden y promuevan la adaptación climática y la mitigación de sus impactos. Una de las soluciones más efectivas en este sentido son las estrategias de diseño pasivo, las cuales buscan maximizar el confort térmico y la eficiencia energética de los edificios sin depender de sistemas mecánicos.

OpenAI. (2024). Imagen generada de una terminal con techos verdes y formas curvas [imagen generada por inteligencia artificial]. DALL·E. Diseño Pasivo: Una Solución Sostenible

El diseño pasivo se basa en aprovechar las condiciones naturales del entorno, como la orientación solar, la ventilación cruzada y el aislamiento térmico, para reducir la demanda energética de las edificaciones. Estas estrategias no solo contribuyen a la resiliencia climática, sino que también hacen que los edificios sean más eficientes y sostenibles.

Arquitectura en Transición: Estrategias para la Resiliencia Climática

Entre las estrategias puntuales más utilizadas en edificios se encuentran:

- Aprovechamiento solar pasivo: Utilizar la orientación y geometría del edificio para maximizar la captación de luz natural y calor solar, lo que reduce la dependencia de sistemas de calefacción artificial.

- Ventilación natural: Integrar el diseño de aberturas estratégicas y conductos de aire que favorezcan la circulación de viento, permitiendo la refrigeración pasiva sin necesidad de aire acondicionado.

- Uso de materiales sostenibles: Emplear materiales de bajo impacto ambiental, como la madera certificada, el bambú, o el concreto reciclado, que no solo reducen la huella de carbono del proyecto, sino que también mejoran el aislamiento térmico y acústico.

- Mejora de la envolvente del edificio: Refuerzo de las fachadas y techos con aislantes térmicos para minimizar las pérdidas de calor en invierno y mantener la frescura en verano, lo cual mejora el confort térmico interior y disminuye la necesidad de calefacción y refrigeración mecánica.

El rol del diseño pasivo en la adaptación urbana.

Hablando de arquitectura bioclimática en una escala mayor, las estrategias bioclimáticas que pueden hacer entornos urbanos más sostenibles y resilientes son:

- Ciudades compactas:

- Densidad media o media-alta, equilibrando espacios construidos y libres.

- Concentración de población para reducir el consumo de suelo.

- Proximidad a equipamientos y servicios para todos los ciudadanos.

- Promoción de la movilidad sostenible (a pie o en transporte público).

- Reducción del impacto ambiental de infraestructuras urbanas (carreteras, alcantarillado, red eléctrica).

- Diseño urbano considerando la orientación solar:

- Relación adecuada entre la altura de los edificios y su separación.

- Favorecer fachadas orientadas al sur o sureste, minimizando las orientadas al oeste.

- Promoción de la ventilación cruzada mediante fachadas con huecos en orientaciones opuestas.

- Suelos y vialidades sostenibles:

- Uso de suelos filtrantes para favorecer la absorción de agua.

- Reducción de vías, priorizando conceptos como supermanzanas.

- Vegetación y clima urbano:

- Abundante vegetación para mitigar el efecto «isla de calor» y purificar el aire.

- Uso de especies de hoja caduca para proporcionar sombra en verano y permitir radiación solar en invierno.

- Adaptación al terreno:

- Evitar construcciones en terrenos con pendientes pronunciadas que requieran grandes movimientos de tierra o muros de contención.

- Energías renovables:

- Integración de energías renovables en el espacio construido, evitando nuevas afectaciones al suelo.

2OpenAI. (2024). Imagen generada de una terminal de autobuses con techos verdes en medio de una ciudad mexicana. [imagen generada por inteligencia artificial]. DALL·E. Estructuras Orgánicas en el Diseño.

La humanidad siempre ha sido impulsada por su capacidad creadora, reflejando en sus obras una conexión con las formas de la naturaleza. Por lo tanto, las estructuras y organizaciones que diseñamos pueden considerarse una extensión de los principios orgánicos que gobiernan la vida misma. Estas creaciones artificiales, aunque construidas por el ser humano, están profundamente inspiradas por los patrones y la eficiencia climática de los sistemas vivos.

De manera similar a los cuerpos orgánicos, los espacios arquitectónicos deben funcionar como sistemas interconectados, con cada parte contribuyendo al todo. Entonces, los edificios que siguen esta lógica operan de manera más orgánica, práctica y eficiente, como si fueran organismos en interacción constante con su entorno. Además, en el pasado, algunas máquinas dependían de la acción del ser humano, con un manejo íntimamente ligado a los movimientos y decisiones de las personas.

El concepto de lo «orgánico» en el diseño climático también implica una sensibilidad hacia la forma y función. Aunado a esto, la naturaleza nos enseña que la armonía entre las partes es esencial para la supervivencia. De este modo, aplicar principios orgánicos en el diseño arquitectónico no solo busca una estética fluida y natural, sino también la eficiencia y resiliencia del entorno construido.

Diseño Orgánico, Entendimiento Bioclimático y Resiliente

La fusión entre lo artificial y lo orgánico en el diseño arquitectónico crea espacios que no solo responden a las necesidades humanas, sino que también respetan los principios de la naturaleza. Entonces, al incorporar estrategias pasivas y estructuras orgánicas en el diseño urbano, surge como estrategia para desarrollar ciudades que conviven con su entorno. Estas ciudades combinan lo mejor de las creaciones humanas con la sabiduría de los sistemas vivos.

Por lo tanto, en esta visión de la arquitectura, los edificios funcionan como extensiones del cuerpo humano y del entorno, adaptándose a las necesidades energéticas y climáticas. Aunado a esto, los parques y áreas verdes dentro de las ciudades mexicanas actúan como pulmones orgánicos, conectando lo artificial y lo natural para generar un espacio más resiliente.

Además, al integrar la bioclimática con un diseño inspirado en la naturaleza, los espacios urbanos pueden enfrentar los desafíos climáticos del futuro. Este enfoque no solo promueve la eficiencia, sino que también fomenta una mayor conexión entre el ser humano y su entorno construido.

REFERENCIAS:

Merchant, C. (2023). Utopías orgánicas. En La muerte de la naturaleza. (31,125). Siglo veintiuno editores.

Olgay, V. (2006). Arquitectura y Clima. Gustavo Gili.

Velázquez Flores, G. (2024). Reconversión sustentable de edificios. Universidad Iberoamericana A.C.

Small Kelly, (2020) Acciones Medioambientales en Crear con Conciencia. Gustavo Gili.

Escrito por Oly Vanelly Guevara Andrade (estudiante de la Especialidad en Arquitectura Bioclimática, generación 2024)

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Espacios Públicos para la primera infancia desde una visión sostenible y participativa.

Soacha, un municipio ubicado al sur de Bogotá, ha sido históricamente una zona con desafíos urbanos, especialmente en sus periferias. Los barrios Mirador y Primavera Alta, localizados en el suroccidente del municipio, representan una zona de gran valor natural, pero con una infraestructura pública limitada. Esto ha afectado a sus habitantes, en especial a los más pequeños. Frente a esta situación, la oficina de arquitectura Tejido Diagonal, participó de la iniciativa LAPIS (Lugares Amigables para la Primera Infancia), creada por Fundación FEMSA, donde se escogió este espacio para la ejecución del programa. Así, se propuso transformar estos espacios a través de un circuito educativo que mejorara cuatro puntos clave en los barrios mencionados. El enfoque del proyecto no solo fue mejorar la infraestructura física, sino también hacerlo mediante un proceso participativo con la comunidad, involucrando a los niños y sus cuidadores en cada paso del diseño y la implementación.

Etapas de desarrollo

El desarrollo de la propuesta LAPIS se consolidó en seis etapas fundamentales que articularon los esfuerzos de la comunidad. La primera fue el levantamiento de información, donde se analizaron los problemas del entorno, identificando las carencias en infraestructura y las oportunidades que ofrecía el paisaje natural. En la segunda etapa, la participación social jugó un papel crucial, realizando talleres con los niños y sus cuidadores. Los pequeños, a través del dibujo y el juego, compartieron sus ideas sobre cómo querían que fueran los espacios públicos, lo que permitió diseñar intervenciones que respondieran a sus necesidades y expectativas. La tercera etapa consistió en el diseño participativo de mobiliario e intervención, asegurando que las ideas recogidas se plasmaran en un plan de acción concreto. La cuarta etapa fue la ejecución del diseño, donde la comunidad, junto con expertos, autoconstruyó las infraestructuras propuestas.

Talleres participativos con la niñez. Fuente: Tejido Diagonal En la quinta etapa, la activación de los espacios fue crucial para que los niños y la comunidad se apropiasen del nuevo entorno a través de actividades lúdicas y educativas. Finalmente, la sexta etapa se centró en la sostenibilidad del proyecto, estableciendo estrategias para el mantenimiento y cuidado de los espacios, involucrando tanto a la comunidad como al gobierno local

Autoconstrucción con niños

Un aspecto innovador del proyecto fue la autoconstrucción de los espacios públicos con la participación activa de los niños, utilizando materiales naturales y reciclados. La guadua, un material sostenible y abundante en Colombia, fue uno de los principales recursos empleados en la creación de estructuras. Asimismo, el reciclaje de palets de madera y llantas usadas de la zona, que se reutilizaron para crear juegos y mobiliario urbano. Este enfoque no solo redujo el impacto ambiental, sino que también fomentó la apropiación de los espacios por parte de la comunidad infantil, que veía cómo sus propias manos transformaban el entorno. Además, al usar materiales reciclados, se integró un componente educativo en el proyecto, donde los niños aprendieron sobre la importancia del reciclaje y la sostenibilidad en sus propias comunidades (Chawla, 2015). Esta participación activa en la creación y el mantenimiento de los espacios reforzó su sentido de pertenencia y su compromiso con la sostenibilidad en las etapas posteriores de activación y cuidado del espacio público (Moore & Cosco, 2010).

Niños de la comunidad pintando llantas para el parque. Fuente Tejido Diagonal Creación Colaborativa de Espacios Seguros y Educativos

La ejecución del proyecto incluyó la autoconstrucción con la comunidad, consolidando la conexión entre los residentes y los nuevos espacios. Los cuatro puntos intervenidos tienen características únicas. El primero, el Camino del Nopal, se enfocó en mejorar la seguridad vial mediante urbanismo táctico, incorporando señalización y juegos de piso lúdicos. El Parque El Cacique, por su parte, fue rehabilitado con juegos que respetaron las dinámicas preexistentes de los niños, potenciando el juego libre, un aspecto vital para su desarrollo (Woolley, 2013). La Maloca Muisca se convirtió en un espacio educativo inspirado en el concepto ancestral del «círculo de la palabra». En este espacio los niños pueden aprender y estudiar al aire libre, conectando con sus raíces culturales. Finalmente, el recorrido culmina en el Mirador El Colibrí, un espacio diseñado para promover la interacción social y el disfrute del entorno natural, esenciales para el bienestar de la infancia.

El proyecto LAPIS no solo responde a las necesidades inmediatas de seguridad y recreación, sino que también incorpora un enfoque de sostenibilidad a largo plazo. La participación de la comunidad en la autoconstrucción y el diseño garantiza que los espacios sean valorados y cuidados. La colaboración con el gobierno local en el mantenimiento refuerza la viabilidad del proyecto en el futuro. La creación de espacios seguros, accesibles y educativos para la primera infancia no es solo una cuestión de infraestructura. Se ha convertido también en una inversión en el desarrollo integral de los niños y en la cohesión social de la comunidad.

Fuentes:

Chawla, L. (2015). Benefits of nature contact for children. *Journal of Planning Literature*, 30(4), 433-452. https://doi.org/10.1177/0885412215595441

Cushing, D. F., & Van Vliet, W. (2017). Children’s rights to the city: The emerging international agenda. *Children, Youth and Environments*, 27(3), 145-154. https://doi.org/10.7721/chilyoutenvi.27.3.0145

Moore, R. C., & Cosco, N. G. (2010). Using behavior mapping to investigate healthy outdoor environments for children and families: Conceptual framework, procedures and applications. *Children, Youth and Environments*, 20(1), 109-123. https://doi.org/10.7721/chilyoutenvi.20.1.0109

Woolley, H. (2013). Now being social: The barrier of designing outdoor play spaces for disabled children. *Landscape and Urban Planning*, 118, 39-49. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.05.001

Escrito por Daniela León, estudiante de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible, generación 2024.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Narrativa del lugar. (Parte 2) Geología, Hidrología y Biología de Valle de Bravo.

En el artículo pasado Narrativa del lugar, la importancia de entender el territorio, platicamos sobre la metodología de las 9 capas de Regenesis Group como una herramienta poderosa que brinda la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible de la UMA para comprender el Lugar y como este entendimiento nos lleva a explorar diferentes formas de relacionarnos con el espacio que habitamos.

Este segundo artículo tiene como objetivo explorar y compartir el entendimiento de la interrelación entre las primeras tres capas de la metodología, tomando como caso de estudio el Valle de Bravo, Estado de México. Se analizan la geología, que abarca la formación del suelo; la hidrología, que comprende las cuencas, subcuencas y microcuencas; y la biología, que abarca la vida, flora y fauna que emergen del suelo, así como la presencia del recurso hídrico.Geología

La cuenca de Valle de Bravo-Amanalco se encuentra dentro de la provincia del eje Neovolcánico (llamado así por la serie de volcanes que cruzan la República Mexicana) donde nacen dos de los ríos más importantes: el río Lerma y el río Balsas (Martínez, 2023). La cuenca se encuentra entre dos unidades fisiográficas causantes de la formación geológica de Valle de Bravo, la unidad volcánica y la unidad sedimentaria, ambas con formaciones de la era mesozoica, que definen sus paisajes.

Gracias a estas formaciones, podemos observar montañas, terrazas de coladas de lava, mesetas de gran altitud, terrazas aluviales y cañadas formadas por movimientos de ríos y arroyos que se encargan de drenar el agua de lluvia.Hidrología

Debido a que los materiales volcánicos presentes en la región suelen ser impermeables o de baja permeabilidad, la hidrología de Valle de Bravo es superficial. Su morfología también ha favorecido a la formación de cascadas, manantiales y corrientes tanto permanentes como intermitentes de agua, lo que lo hace un territorio rico y diverso.

El sistema mayor comienza con la cuenca hidrológica RH18 Las Balsas, que anida a la cuenca Cutzamala y está a su vez anida a 7 subcuencas, de las cuales dos tienen presencia en Valle de Bravo, Tilóstoc y Temascaltepec, siendo la primera la de suma relevancia.

La cuenca Valle de Bravo está dividida en 7 subcuencas:- Arroyo El Carrizal,

- Arroyo las flores Tizates,

- Arroyo San Diego,

- Arroyo Yerbabuena,

- Río Amanalco,

- Río Molino (Cascada)

- Cerrada San Simón

Cascada Velo de Novia. Fuente: Archivo personal. El Río Molino alberga una de las cascadas icónicas del lugar, junto con la cascada El Velo de Novia. La cerrada San Simón es la única de las 7 subcuencas que no tiene como drenaje el lago. Históricamente esta subcuenca estaba comunicada a través de un flujo superficial con el río Amanalco, sin embargo, los eventos volcánicos interrumpieron su flujo natural, actualmente sigue comunicada a través del flujo subterráneo y afloramiento de los manantiales Xoltepec, San Bartolo y Mihualtepec (Osorio Hernández, 2012).

Presa Miguel Alemán

Al hablar de hidrología en Valle de Bravo es imposible dejar de lado la Presa Miguel Alemán, coloquialmente llamado El Lago de Valle de Bravo.

Cabe señalar que el territorio en el cual se encuentra el lago no era como lo conocemos hoy en día, en lo que hoy vemos un cuerpo de agua, antes se veía una zona de siembra por la que transitaban ríos. Esta obra dio lugar a dinámicas sociales que abordaremos en el siguiente artículo. En 1938 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició la construcción de un proyecto hidroeléctrico llamado Ixtapantongo, el cual, por falta de recursos, tardó seis años en construirse y fue inaugurado hasta 1944. Ixtapantongo abastecía de hidroelectricidad al entonces llamado Distrito Federal, ahora CDMX y fue la primera obra del Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán (CFE, 2022) que se conformó por cinco presas en el estado de México y dos en Michoacán, operó de 1944 a 1982 (SIL, 2009).

En 1982 se transfiere la hidroeléctrica Miguel Alemán a la Comisión de Aguas del Valle de México y da inicio la construcción del sistema Cutzamala, el actual encargado de abastecer según datos de la CONAGUA y SEMARNAT a aproximadamente al 27 % (9.0 m3/s) de la población e industria de CDMX y al 20% (5.7 m3/s) al Estado de México.Biología

Tanto la geología como la hidrología ha abierto paso a diversidad de ecosistemas como bosque de encino, bosque de oyamel, bosque de pino, bosque de pino-encino (vegetación predominante), bosque mesofílico (muy escaso en el país), bosque de galería (ecosistema con gran diversidad) y pastizal inducido (resultante de la perturbación antropogénica). La vegetación y características de dichos ecosistemas son según Conabio (s. f.).

La flora del lugar es una mezcla diversa, pinos, encinos, árboles frutales como tejocote y nísperos entre otras. En cuanto a la fauna que habita el territorio está el puma, zorros, conejos serranos, gran variedad de insectos y la presencia de la mariposa monarca, especie migratoria que visita anualmente los bosques de Michoacán y VB, también se pueden avistar águilas, patos mexicanos, gallaretas, garzas blancas, fauna acuática como tilapia y trucha.Conclusiones

Valle de Bravo es un lugar que destaca por su gran riqueza natural y es hogar de una amplia variedad de especies. Esta diversidad de recursos atrajo a los primeros asentamientos humanos. En el próximo artículo, abordaremos las tres capas siguientes de la metodología y sus interrelaciones con el entorno natural.

Referencias

Vilchis Marín, A. (s. f.). ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA GEOMORFOLOGIA DE LA REGION VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO. Observatorio Geográfico de América Latina. http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal3/Procesosambientales/Geomorfologia/01.pdf

INEGI.(s. f.) Síntesis geográfica del Estado de México. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825220594/702825220594_4.pdf

Martínez, F. (2023, 31 enero). Sierra Volcánica transversal o Eje Neovolcánico: provincia fisiográfica de México. paratodomexico.com. https://paratodomexico.com/geografia-de-mexico/relieve-de-mexico/provincia-sierra-volcanica-transversal-o-eje-neovolcanico.html

Osorio Hernández, M. (2012). CAPÍTULO II CARACTERIZACIÓN REGIONAL DE LA CUENCA DE VALLE DE BRAVO. Ptolomeo UNAM. http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/479/5/A5%20CAPITULO%202.pdf

LÍNEAS DE ACCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LAS RUTAS LACUSTRES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO. (s. f.). Fonatur. http://inai.fonatur.gob.mx/Art70/FrXLIC/2017/DSAST/ESTUDIOS/VALLE%20DE%20BRAVO%20(VERSI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA).pdf

VALLE DE BRAVO Estado de México. (s. f.). Observatorio Valle. https://observatoriovalle.org.mx/wp-content/uploads/2021/06/Informe-LANDSAT-EURE_small.pdf

Conabio. (s. f.). Caso Valle de Bravo | Biodiversidad mexicana. Biodiversidad Mexicana. https://www.biodiversidad.gob.mx/monitoreo/m_ecosistemas/ValleBravo

Valle de Bravo, MX, MX. (s. f.). NaturaLista Mexico. https://www.naturalista.mx/places/valle-de-bravo#taxon=40151

Escrito por Alejandra Silva Ramírez, estudiante de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible, generación 2023.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

La arquitectura vernácula otomí: Reflexiones críticas y su impacto en el diseño contemporáneo.

La arquitectura vernácula ha sido desde siempre una respuesta directa a las necesidades y condiciones específicas de una comunidad. Integra saberes locales y materiales del entorno con una profunda conexión cultural. En el caso de la cultura otomí, su arquitectura tradicional encierra tanto una cosmovisión propia como soluciones prácticas al clima y la geografía del centro de México. Sin embargo, el avance de la urbanización, la migración y la influencia de la arquitectura globalizada han transformado drásticamente la vivienda actual en la cultura otomí. (más…)

-

Problemática del agua con enfoque de género: Procesos comunitarios participativos para la resiliencia hídrica.

Hablar del agua es hablar de territorios, cuencas, diversidad de formas de habitar, así como de cuestiones que trascienden lo tangible; también es hablar de género.

-

Diseño bioclimático en la arquitectura del transporte: integrando sustentabilidad y eficiencia.

¿Pueden los principios de la naturaleza redefinir la arquitectura del transporte? En un mundo donde la sustentabilidad y la eficiencia energética se han convertido en prioridades, el diseño bioclimático emerge como una respuesta innovadora para transformar los espacios de transporte. ¿Qué principios y técnicas están detrás del proyecto arquitectónico que respetan el medio ambiente y mejoran la experiencia de los usuarios? La arquitectura bioclimática, inspirada en los sistemas naturales, representa un cambio de paradigma en la forma que concebimos y diseñamos nuestros entornos construidos, y se ha convertido en pieza clave para el diseño arquitectónico de vanguardia. ¿Cómo está cambiando este enfoque la manera en que concebimos y construimos nuestros espacios de transporte.

-

Narrativa del lugar. La importancia de entender el territorio.

Introducción

Hace más de un año comencé la Maestría de arquitectura, diseño y construcción sustentable en la UMA, y constantemente me encuentro descubriéndome a mí misma bajo los conceptos que nos enseñan en la universidad. En especial, uno que para mí ha sido de lo más valiosos y transformadores, tanto personal como profesionalmente, ha sido la capacidad de entender el Lugar como algo único, especial e inigualable y a partir del cual nace todo. La herramienta que aprendí y la cual utilizamos para adentrarnos en el lugar, es la metodología de las 9 capas de Regenesis Group de la cual les contaré a continuación.

Es fundamental comprender a fondo los territorios que habitamos, sin importar su escala, ya que este conocimiento se aplica desde el nivel más pequeño, como nosotros mismos, hasta el ámbito de un país entero. Esta comprensión es clave para movilizar a la comunidad hacia prácticas más sostenibles y de cuidado ambiental.

¿Qué me hace parte del lugar?

Rebecca Solnit, en su libro, El arte de perderse menciona: “…como los americanos de origen europeo permanecieron perdidos a lo largo de los siglos. No en términos prácticos, pero sí en un sentido más profundo, el de comprender donde estaban realmente”. (Solnit, 2005)

Al leer esta cita de repente comencé a preguntarme ¿Qué tan perdida me encuentro yo? ¿Conozco lo suficiente mi territorio como para saber lo que pierdo, lo que cambia, lo que impactan mis acciones?

Partiendo de esta misma premisa, uno nunca sabe en donde está, ni pertenece a ningún sitio si no conoce lo que le rodea, si no abre los ojos a las particularidades del Lugar, a su clima, al olor, a que animales o plantas puede encontrar allí, a quienes solían habitarlo y quienes viven actualmente ahí. Es solo conociendo todo lo anterior que podemos lograr sentir cariño y arraigo hacia nuestro entorno.

Cuando nos preguntamos, ¿Qué nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos?. Podríamos pensar en la comida, la cultura, la música, la biodiversidad, su calidez, entre muchos otros; y es precisamente este arraigo el primer paso hacia un estilo de vida en el que a diario se tomen decisiones que prioricen la conservación y el cuidado de nuestro entorno.

Según la perspectiva de Ben Haggard, miembro de Regenesis Group, al comprender la geología específica de un lugar y cómo esta influye en la biología, la cual a su vez condiciona el clima y moldea los suelos propicios para el crecimiento de ciertas especies, se crea un entorno propicio para la vida. De esta manera, las personas que tienen acceso a este sistema pueden interactuar con las plantas y animales, lo que a su vez da lugar al surgimiento de cultura y tradiciones arraigadas en la relación con el entorno natural.

9 capas del lugar

Para el estudio de lo anterior y entrando en materia, la metodología de la cual les hablo, consta en gradualmente ir profundizando y creando una narrativa del lugar, investigando y tejiendo las siguientes 9 capas:

• Geología. Esta capa consta de investigar, no solo la composición de la tierra, sino qué significa y cómo da paso a otras cosas. La escala de tiempo puede ir desde eras geológicas hasta el presente.

• Hidrología. A medida que entendemos más sobre la geología, la hidrología se revela. Una no puede ser sin la otra, aquí también conoceremos la cuenca a la que pertenece el lugar.

• Biología. Como mencionaba en las dos capas anteriores, las interpelaciones comienzan a ser claras. La composición de la tierra y los flujos de agua característicos del Lugar, son los causantes del suelo, flora y fauna.

• Asentamientos humanos. El bloque de ecología es clave para los asentamientos humanos, sobre los cuales investigaremos en diferentes escalas de tiempo, esto nos dará pistas importantes sobre qué tiene ese lugar que atrajo a los habitantes en primer lugar, su esencia.

• Economía. Aquí indagamos sobre cómo se ha sostenido la población a lo largo del tiempo, puede ser que encontremos dinámicas que no sólo involucren intercambio en moneda.

• Cultura. La cultura se refiere a las manifestaciones derivadas de las creencias sociales, como danzas, celebraciones, arte, arquitectura, etc.

• Educación. En cuanto este punto, no sólo se investiga número de escuelas o cifras de egresados, también qué otras formas de aprender tiene el lugar, cómo se transmite el conocimiento o cómo se generaba antes

• Psicología. La capa es reveladora, habla sobre los habitantes, qué los mueve, qué los hace sentir orgullosos, con qué se identifican.

• Creencias. Es el motivo de la cultura, en quién o qué creen, es una capa muy interesante para entender las dinámicas sociales.Conclusiones

Al estudiar estas 9 capas en diferentes escalas y cómo se interrelacionan en orden y en varias combinaciones, obtenemos un entendimiento profundo del lugar. Es importante destacar que esto no se limita a una investigación convencional, sino que implica observar detenidamente y escuchar diferentes voces para colectivamente crear la narrativa del lugar. Este no es un trabajo que pueda realizarse únicamente de manera individual.

Todas estas dinámicas nacen en el Lugar y por el Lugar. Si aprendemos a interpretarlas de manera profunda, podremos recuperar diseños con alma, que no estén estandarizados ni globalizados, sino que tengan la capacidad de apreciar lo que los hace únicos. Esto generará arraigo, sentido de pertenencia y despertará el instinto de cuidado y respeto hacia ellos. Lo que estos lugares son, también define nuestra identidad, nuestra convivencia, nuestros caminos y nuestras acciones.

Espero que este articulo les haya transmitido la importancia de encontrarnos.

Referencias

Solnit, R. (2005). El arte de perderse.

Regenesis group. (2017). Regenerative Development Part 4: Story of Place. Vimeo. https://vimeo.com/user3488680

Escrito por Alejandra Silva Ramírez, estudiante de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible, generación 2024.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Arquitectura vernácula: La Casa Maya

La arquitectura vernácula es probablemente algo que muchas veces pasamos por alto. Algunas personas la asocian con historia, tradición, antigüedad o un sinfín de aspectos aislados. Pero es mucho más que eso. Es un sistema social y cultural complejo, que refleja las diferentes formas de habitar. Debemos detenernos, observar y hacer un análisis sobre lo que estamos viendo. El ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, etc. Una mirada apreciativa siempre ayuda. La Casa Maya es un ejemplo admirable de arquitectura vernácula.

-

Bahareque en la vivienda contemporánea

Son muchos los retos que enfrenta hoy el mundo, dentro de estos, el cambio climático, el déficit de vivienda y la fragmentación de las ciudades periféricas con la ciudad planificada. Esto se acompaña de problemáticas sociales y económicas muy variadas. El bahareque* en la vivienda contemporánea es un esbozo de los intentos por preservar las soluciones que nos han heredado.

Nota*: bahareque, bajareque, quincha son algunos de los nombres con los cuales se designa una técnica de construcción tradicional muy versátil. Esta técnica usa materiales locales y consiste de un entramado de varas, bambú, carrizo, madera, cubierto por una mezcla de tierra arcillosa y fibra. -

Acortando distancias: La sostenibilidad como puente entre las profesiones y los oficios

En la encrucijada contemporánea entre la arquitectura y la sostenibilidad, mi travesía como arquitecta y carpintera se ha convertido en un sendero donde el diseño y la práctica convergen. A medida que nos sumergimos en una era donde la sostenibilidad no es solo un concepto, sino una imperiosa necesidad, encuentro un punto de conexión entre mi formación y la urgencia de repensar nuestro enfoque arquitectónico.

-

Crisis de vivienda y sus soluciones socioambientales.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la vivienda digna y decorosa. En nuestro país, la realidad dista mucho de ello.

-

Nuestra casa, un campus sostenible

Nuestra casa es nuestro campus: el campus sostenible de la Universidad del Medio Ambiente refleja quiénes somos, lo que nos importa y lo que cuidamos, en una búsqueda incansable de congruencia.

“Una casa es como un amigo. Tú buscas un amigo que se parezca un poco a ti”.

(Arq. Oscar Hagerman, cocreador del diseño arquitectónico del campus)

Supervisión de la obra por el Arq. Oscar Hagerman -

Madera como material de construcción

A medida que el mundo busca soluciones que respeten y se integren con el medio ambiente, el diseño arquitectónico y la construcción se replantean cuidadosamente la elección de materiales. La madera, un elemento que ha estado presente en la construcción durante siglos, aporta beneficios más allá de la estética y funcionalidad. Su uso ha sido probado a lo largo de los años a través de experiencias transmitidas tradicionalmente de generación en generación y actualmente mediante rigurosas pruebas de materiales. De esta manera, hemos adquirido un entendimiento de las propiedades de la madera, sus ventajas y los desafíos que plantea como alternativa a los materiales convencionales de construcción.

-

Los humedales como estrategia para el manejo integral del agua

Actualmente, la situación del agua en México no es menos alarmante que en resto del mundo. Según el centro de investigación en política pública, las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de sequías (IMCO, 2023). Dicha investigación presenta datos obtenidos del banco mundial, los cuales mencionan que la disponibilidad anual de litros cúbicos per cápita para el 2030 será de 3 mil metros cúbicos por habitante.

-

Manejo integral del agua, solución a la escasez

El agua para la tierra es vital, todos los seres vivos dependen de la presencia del agua. La vida del ser humano depende del uso y consumo de agua, de hecho, el 80% del cuerpo humano está compuesto por agua. Es por eso que, cuando se piensa en la escasez de agua y el diseño de proyectos arquitectónicos, viene una pregunta a la mente ¿Cómo el manejo integral del agua pude se una ruta de solución?

-

Humedal IMSS, Amanalco: sistema de tratamiento de aguas residuales

Usar un humedal como sistema de tratamiento de aguas residuales es uno de los múltiples sistemas que se pueden implementar para resolver problemas de saneamiento. En una clase magistral organizada por la Universidad del Medio Ambiente, José Manuel Vichis habla de su experiencia en el proyecto del Humedal en el IMSS, Amanalco, Valle de Bravo.

-

La importancia del pensamiento crítico en la arquitectura

El pensamiento crítico juega un papel esencial en todas las tomas de decisiones. Ser capaces de contrastar evidencias para tomar acciones, comprendiendo y pudiendo entender y valorar las pruebas, es fundamental para tomar el mejor rumbo posible. Mientras mejor informados estemos sobre las diferentes alternativas y seamos capaces de sopesar la fiabilidad de las fuentes, lograremos proyectos más nutridos. Este método para la toma de decisiones informadas nos ayudará a tener un proyecto arquitectónico más exitoso y contundente. Con esa premisa, la UMA, ofrece a sus estudiantes un seminario donde se obtienen las herramientas necesarias que ayudan a desarrollar la capacidad de contrastar fuentes y alternativas para lograr tomar mejores decisiones.

-

Pensamiento sistémico en la arquitectura

El pensamiento sistémico juega un papel esencial en todas las actividades humanas. Ser capaces de mapear y entender cómo funciona un sistema, comprendiendo el papel que juega cada una de sus partes, es fundamental para poder actuar sobre una condición determinada. Mientras mejor entendamos el sistema sobre el que vamos a incidir, las acciones a llevar a cabo serán más poderosas . Con esa premisa, la UMA, ofrece a sus estudiantes un seminario para obtener las herramientas necesarias para entender los sistemas y lograr incidir en ellos.

-

Diseño bioclimático: transitar del sentido común a la ciencia

El diseño bioclimático encuentra inspiración en la arquitectura vernácula, considerada una arquitectura del sentido común, al dar respuestas apropiadas a las condiciones climáticas de cada lugar. Ante los cambios que se registran últimamente en las condiciones climáticas y los nuevos modos de habitar, el diseño bioclimático trasciende los principios intuitivos de diseño y saca partido de la ciencia y de las herramientas computacionales.

En días pasados hemos entrevistado a Caroline Verut* sobre su visión acerca del diseño bioclimático y de la Especialidad en Arquitectura Bioclimática, de la que es co-creadora y docente.

En esta entrada de blog compartimos con nuestras lectoras y nuestros lectores un video breve de la entrevista y un texto sucinto para hacer eco a las ideas de nuestra colega.

-

Proyecto bioclimático: Paseo Mallorca 15 / OHLAB: Bases y estrategias de diseño bioclimáticas

La arquitectura bioclimática busca lograr el confort higrotérmico al interior de los espacios para quienes los habiten, disminuyendo al mismo tiempo el consumo energético de la edificación y su huella de carbono. Para esto, se establecen bases de diseño y se implementan estrategias bioclimáticas. Las bases de diseño son las consideraciones a implementar en el proyecto, una vez que se hayan definido los objetivos del mismo. Las estrategias bioclimáticas son procedimientos de diseño que permiten aprovechar las condiciones climáticas locales y los demás recursos presentes en el sitio. (más…)

-

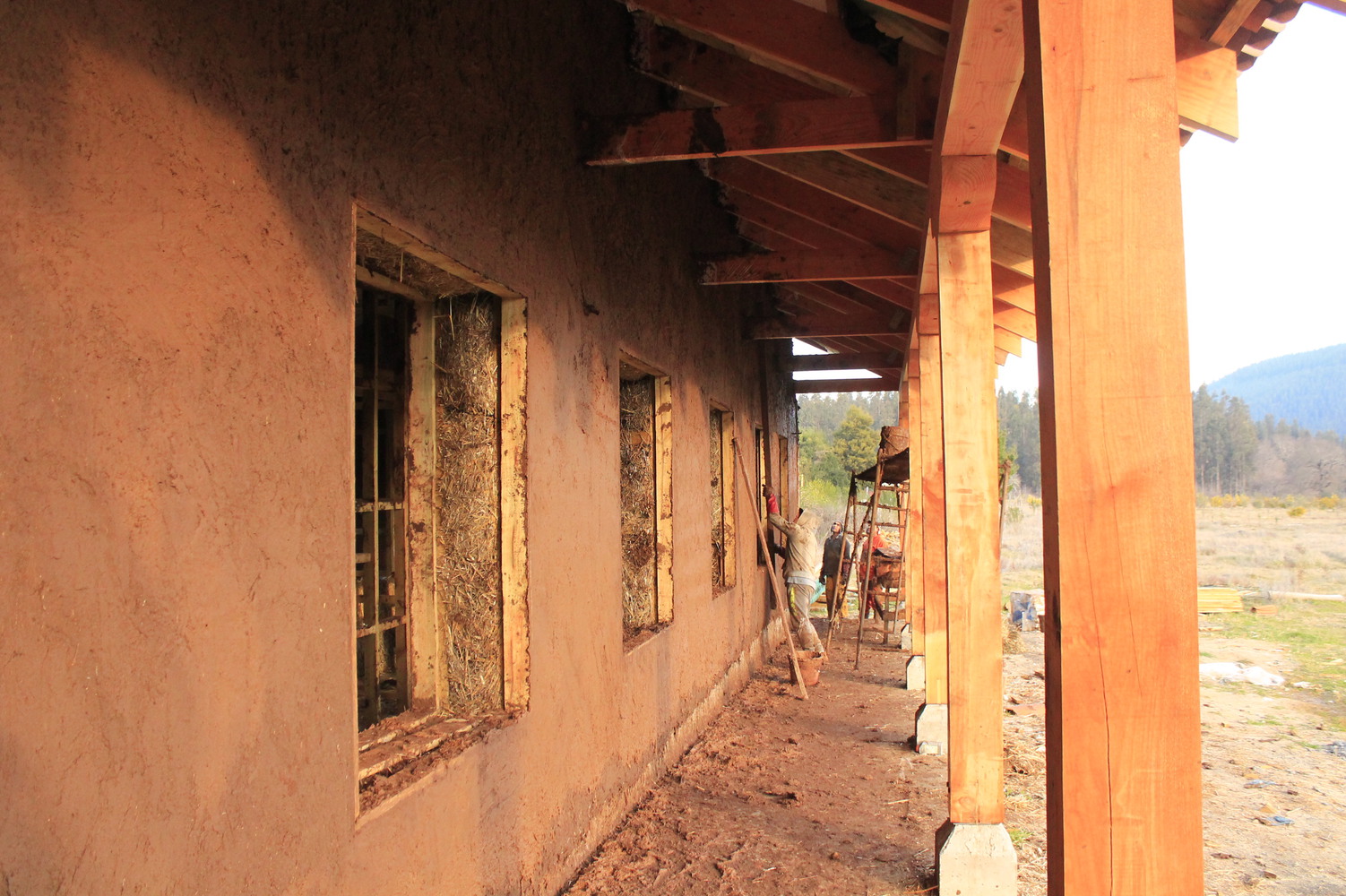

Construyendo en Comunidad. Profesionalizando la construcción con tierra.

Si tomamos un poco de tierra en nuestras manos y vemos con detenimiento la forma, tamaño, color y olor de los granos que contiene, estamos observando la roca madre a través de muchas transformaciones en el tiempo. La construcción con tierra cruda es parte de una dinámica que respeta las culturas constructivas tradicionales y que muestra que estas prácticas no son del pasado, sino que se adaptan a la eventualidades y necesidades actuales.