¡Tu carrito está actualmente vacío!

Autor: Proyectos Socioambientales

-

Pensamiento visual, una alternativa de aprendizaje

Una reflexión sobre neurodiversidad en mi paso por la Universidad del Medio Ambiente, UMA

A lo largo de mi proceso de aprendizaje en la UMA, he atravesado por un profundo reconocimiento de identidad, además me ha hecho entender las diversas formas sobre cómo percibo, proceso y estructuro la información. Un descubrimiento clave estas últimas semanas, después de dos intensos semestres asistiendo a los talleres presenciales, ha sido darme cuenta de que pienso y aprendo en imágenes, lo que ha implicado un cambio radical en la forma en que entiendo el mundo, un quiebre con las ideas y métodos previos. Esto me lleva a adoptar una nueva perspectiva reconfortante ante los desafíos y adaptaciones en un mundo diseñado principalmente para el procesamiento verbal y auditivo.

Principio del Pensamiento Visual:

El pensamiento visual es un rasgo que se observa en muchas personas neurodivergentes, por lo que no es exclusivo del autismo. Se trata de procesar la información principalmente a través de imágenes mentales en lugar de palabras o conceptos abstractos. Temple Grandin (1995), una de las voces más reconocidas en autismo, ha reflexionado extensamente sobre esto en su libro Thinking in Pictures. Grandin describe cómo su mente funciona como un catálogo de imágenes detalladas que le permite visualizar soluciones a problemas de manera única.

Diferenciadores neurodiversos:

-

Procesamiento visual en lugar de verbal

Muchas personas neurodivergentes piensan en imágenes antes que en palabras. Cuando escuchan una palabra o idea, evocan una serie de imágenes mentales relacionadas en lugar de conceptualizar con lenguaje interno. Ejemplo: Si se dice «gato», una persona neurotípica puede pensar en el concepto abstracto de la palabra gato, mientras que alguien con pensamiento en imágenes podría visualizar un gato específico que ha visto antes, con detalles como su color, textura y comportamiento.

-

Memoria visual (fotográfica) detallada

La memoria de las personas con pensamiento en imágenes suele ser más vívida y detallada. Pueden recordar lugares, rostros o patrones con una precisión impresionante. Esto puede facilitar habilidades en áreas como diseño, ingeniería, mecánica, arte o cualquier campo donde la visualización sea clave.

-

Dificultades con conceptos abstractos

Mientras que algunas personas autistas sobresalen en pensamiento visual, pueden tener dificultades con ideas abstractas o lenguaje figurado. Ejemplo: Frases como «se me fue el avión» pueden interpretarse literalmente, ya que no generan una imagen clara en la mente.

-

Solución de problemas no lineal

En lugar de seguir una línea de pensamiento secuencial o lógica tradicional, las personas con pensamiento en imágenes pueden «ver» múltiples soluciones a la vez. Pueden construir modelos mentales de problemas y soluciones sin necesidad de escribirlas o describirlas verbalmente.

Un ejemplo práctico alineado a mi experiencia en la Maestría de Proyectos Socioambientales:

Ahora que me enfrento al reto de diseñar un espacio comunitario sostenible, mi proceso de pensamiento sigue un camino distinto al de quienes estructuran sus ideas a través de palabras y conceptos abstractos. En lugar de eso, mi mente opera como un lienzo donde las imágenes y esquemas tridimensionales toman forma de inmediato. Antes de poder escribir una sola palabra, mi mente ya había construido una representación visual del espacio, imaginando la disposición de jardines, áreas de descanso y puntos clave para la interacción social. No solo veo los elementos por separado, sino que percibo cómo se podrían interconectar en un sistema dinámico y armónico.

Este enfoque visual, en la mayoría de las ocasiones, no sólo me permite la comunicación de la idea de otra manera, sino que me permite detectar mejoras, prever problemas de distribución y encontrar soluciones de manera más intuitiva. Al plasmar el diseño en imágenes, puedo comparar patrones con experiencias previas y realizar ajustes de forma casi instantánea. Es un proceso similar que puedo asociar a mi forma de aprender a tocar un instrumento de percusión: al observar videos de ejecución, mi cerebro capta los patrones de movimiento y ritmo de manera más efectiva que si simplemente leyera una partitura técnica. Así como el aprendizaje musical se interioriza mediante la observación y la repetición visual de secuencias, el diseño de un espacio se me facilita cuando lo construyo desde la imaginación gráfica y la experimentación mental.

Redescubriendo mi Forma de Aprender a Través de la Música

Mi experiencia personal se enriqueció cuando, en la UMA, en el eje de Agencia de cambio, dentro del laboratorio de desarrollo autodirigido de habilidades, me embarqué en el aprendizaje del steel drum, un instrumento armónico musical de percusión. El aprendizaje clave que observé de mi manera de aprender fue el asimilar que los patrones melódicos me resultaban más sencillos al ver videos de personas tocando el instrumento, en lugar de seguir instrucciones verbales o partituras. Este descubrimiento a su vez, evocó recuerdos de mi infancia, cuando aprendí a tocar el tambor de la banda de guerra sin instrucción formal y sin pertenecer a la banda de guerra, simplemente observando los ensayos de la banda y replicando los movimientos durante mis tiempos libres en la escuela.

Este descubrimiento me llevó a una profunda reflexión: ¿cuántos de nosotros habremos tenido que abandonar nuestra forma natural de aprender y comprender el mundo, esa que empleamos en la infancia? Sospecho que la mayoría. Alison Gopnik, en su obra «El Bebé Filosófico» (2009), aborda precisamente esta capacidad innata de los niños. Gopnik sostiene que «los niños son pensadores visuales naturales. Construyen imágenes mentales que les permiten dar sentido al mundo y resolver problemas intuitivamente».

Esta afirmación de Gopnik resonó en mí con fuerza. Me llevó a considerar que, a medida que crecemos, quizás perdamos o suprimimos esta habilidad fundamental. La educación tradicional, con su énfasis en el pensamiento lineal y lógico, podría estar contribuyendo a esta pérdida. Al alejarnos del pensamiento visual, ¿acaso estaremos renunciando a una herramienta poderosa para la creatividad y la resolución de problemas?.

El Reto de Traducir Información en Imágenes

Aunque el pensamiento visual ofrece ciertas ventajas, también presenta desafíos en entornos donde predomina el aprendizaje verbal y escrito. Escuchar largas explicaciones o leer textos extensos sin apoyos gráficos demanda un esfuerzo adicional para transformar esa información en imágenes mentales. Por ello, he estado en la búsqueda de adoptar estrategias más visuales como la creación de esquemas, mapas conceptuales, el uso de diagramas y la búsqueda de videos explicativos para hacer la información más accesible a mi forma de procesarla.

Perspectiva de los Tipos de Inteligencias y el Pensamiento Visual

La teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por Howard Gardner (1994), revolucionó nuestra comprensión de las capacidades humanas al desafiar la concepción tradicional de la inteligencia como una habilidad única y generalizada. Según Gardner, no existe una sola manera de ser «inteligente». En cambio, cada individuo puede desarrollar múltiples tipos de inteligencia, como la lingüística, lógico-matemática, musical, intrapersonal, interpersonal, naturalista, y kinestésico-espacial, entre otras.

El pensamiento visual no solo se refiere a la capacidad de ver imágenes en la mente, sino a la habilidad de organizar, transformar y comprender la información a través de imágenes. Esta forma de cognición permite a quienes piensan visualmente no solo recordar detalles con gran precisión, sino también resolver problemas de manera creativa y conectar ideas que a menudo permanecen dispersas en formatos verbales o abstractos.

Avanzando hacia enfoques más inclusivos

Dentro del contexto académico, agradezco a la UMA el interés de adaptar los entornos de aprendizaje para que se reconozca y fomente una diversidad de estilos cognitivos. A medida que la educación avanza hacia enfoques más inclusivos, resulta fundamental que más educadores consideren las distintas formas de aprender y comprendan que, al igual que las inteligencias múltiples, no todos los estudiantes procesamos la información de la misma manera. Mientras que algunos pueden destacar en el análisis lógico de problemas complejos, otros podemos comprender los mismos conceptos de manera más efectiva cuando se nos presentan a través de representaciones visuales o actividades kinestésicas. En este sentido, las estrategias pedagógicas deben ser tan diversas como los tipos de inteligencia para que cada estudiante pueda aprender de manera eficaz y alineada con sus fortalezas cognitivas.

Este enfoque inclusivo no solo podría mejorar la experiencia de aprendizaje, sino que también nos prepararía para un mundo que valora las habilidades multifacéticas. La combinación de pensamiento visual y la integración de las inteligencias múltiples pueden ser particularmente poderosas en disciplinas como la sostenibilidad, en la que se requiere creatividad, resolución de problemas complejos y una comprensión holística de los sistemas.

Ilustraciones del libro: The girl who thought in pictures. Escrito por Julia Finley. Posted by Raising My Little Superheroes Reconociendo la Diversidad: Una Analogía entre Personas y Ecosistemas

La sostenibilidad no solo se aplica a la preservación de los recursos naturales, sino también a la creación de ambientes donde las distintas formas de vida, tanto humana como no humana, puedan coexistir de manera armónica. En el eje académico de sostenibilidad de la UMA, uno de los pilares más importantes que he reconocido es el de la diversidad en los ecosistemas. Aprendemos que la diversidad biológica no es solo un aspecto deseable, sino esencial para la salud y la resiliencia de los ecosistemas. Cada especie cumple una función vital dentro de su entorno y es la interacción entre estas especies la que genera un equilibrio que permite la supervivencia y adaptación frente a desafíos.

Este principio, que observamos en la naturaleza, también tiene un paralelo en nuestras comunidades y entornos de aprendizaje. Al igual que un ecosistema saludable depende de la diversidad de especies para prosperar, nuestras sociedades y comunidades de aprendizaje pueden florecer aún más cuando reconocemos y valoramos las diferencias individuales. En el contexto educativo, la diversidad cognitiva—es decir, las diferentes formas de pensar, procesar información y abordar problemas—puede ser una riqueza invaluable. Cada mente única aporta una perspectiva diferente que, al ser compartida y combinada con las perspectivas de otros, enriquece el entendimiento colectivo.

En este sentido, el reconocimiento de la diversidad cognitiva debe ir más allá de un enfoque superficial o inclusivo; debe convertirse en un principio fundamental dentro de nuestras metodologías educativas y de colaboración. Al integrar estas diferencias, no solo enriquecemos nuestro conocimiento, sino que también construimos entornos más inclusivos, resilientes e innovadores.

Conclusión

Este viaje de autoconocimiento ha sido crucial no solo en mi formación académica dentro de la UMA, sino también en mi desarrollo personal. Redescubrir mi forma de aprender y comprender el mundo me ha permitido enfrentar de manera más efectiva los desafíos académicos y profesionales, optimizando mi energía y adaptando los métodos de aprendizaje a mi estilo cognitivo. Este proceso no ha sido solo un descubrimiento intelectual, sino también un camino hacia el entendimiento de mi neurodiversidad, lo que me ha permitido acceder a nuevas formas de aprender y conectar.

Al compartir esta experiencia, invito a todos a reflexionar sobre su propia forma de procesar la información. Así como en los ecosistemas la diversidad biológica es clave para la estabilidad, la resiliencia y el progreso, en los entornos afectivos, educativos y profesionales, tener presente la diversidad cognitiva es esencial para fomentar la innovación y el crecimiento mutuo. Al reconocer nuestras diferencias cognitivas y valorar la forma única en que cada uno de nosotros contribuye al aprendizaje y al desarrollo social, podemos construir entornos más inclusivos, equitativos y enriquecedores, donde todos tengamos la oportunidad de crecer y aportar.

Este enfoque no solo se limita al ámbito académico; se extiende a la vida familiar, profesional y comunitaria. La integración de diversas perspectivas y habilidades enriquece todos los aspectos de nuestra interacción con el mundo y es, en última instancia, lo que nos permitirá avanzar hacia un futuro más sostenible, justo y colaborativo.

Referencias:

- Alison Gopnik (2009). The Philosophical Baby: What Children’s Minds Tell Us About Truth, Love, and the Meaning of Life

- Howard Gardner (1994). Estructuras de la Mente. La Teoría de Las Inteligencias Múltiples (2a ed. en español). FCE México.

- Temple Grandin (1995). Thinking in Pictures https://www.grandin.com/spanish/autismo.pensamiento.visual.html

Por Hector David Arreola Rangel. Generación 2024. Maestría en Proyectos Socioambientales.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

-

Una yucateca en la Universidad del Medio Ambiente

Yucatán, cuna de la civilización Maya y escenario de eventos geológicos trascendentales como el impacto del meteorito, ha sido tradicionalmente asociado con su rica historia y biodiversidad. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y sociales, la dimensión ambiental suele quedar en segundo plano. Como yucateca, he sido testigo de los profundos impactos que nuestras acciones pueden tener en el entorno. Esta realidad me ha impulsado a reflexionar y a tomar acciones concretas para proteger nuestro patrimonio natural.

¿De Yucatán hasta Valle de Bravo?

Sí, así como lo leen. Pero la gran pregunta es: «¿Por qué hasta allá?». Y créanme, ha sido la pregunta más común que me han hecho este año. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, a veces queremos hacer cambios, tenemos ideas, apoyo e incluso conocimiento, pero ¿dónde encontrar todo lo que necesitamos en un solo lugar?

Después de estudiar simultáneamente las licenciaturas de Comunicación y Ecoturismo, me encontré en un limbo al terminar. Las preguntas sobre mi futuro me generaban ansiedad. Descubrir mi camino fue un proceso largo y complicado. Intenté combinar mis dos licenciaturas en una maestría, pero las cosas no salieron como esperaba. La vida parecía poner obstáculos en mi camino que, aunque frustrantes, me hicieron replantearme mis opciones.

Fue entonces cuando descubrí la UMA. Su propuesta educativa era perfecta para mí, pero había un detalle: tenía que ir a Valle de Bravo. La idea de viajar y los gastos… eran un gran desafío. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a intentarlo.

La curiosidad venció al miedo. Investigando, encontré apoyo para estudiantes por medio de las diferentes becas que la UMA ofrece y fue ahí cuando me di cuenta de que era posible lograrlo. Así que tomé la decisión de embarcarme en esta nueva aventura.

De 35 grados a 10

En resumen, quedé seleccionada para la beca que tanto deseaba y, ¡sorpresa!, obtuve la que más me interesaba. Ahora, el verdadero desafío era prepararme para esta nueva etapa. El tiempo voló y finalmente llegó el momento de partir. Sin embargo, la emoción se mezclaba con cierta incertidumbre: ¿y si no encajaba? ¿y si me sentía sola?. Como en toda aventura, el miedo siempre acecha, pero decidí enfrentarlo y convertirlo en mi acompañante de viaje.

Mi padre y yo emprendimos esta aventura desde Mérida hasta Toluca en avión. Luego de un viaje en autobús y otro corto trayecto, llegamos a la Universidad. Recuerdo el frío intenso que me recibió, un contraste abrumador con los cálidos días de Mérida pero, al ver el hermoso campus rodeado de bosque, la emoción volvió a apoderarse de mí.

Al conocer a mis compañeros, me di cuenta de que era la más joven del grupo. En ese momento, una pequeña voz interior me susurró: «¿Qué haces aquí, Andrea?». Sin embargo, decidí no dejar que ese pensamiento me paralizara.

Imagen 2. Primera foto de la generación 24-26De oveja negra a verde

En ese momento, sentí una profunda sensación de no pertenecer. ¿Habría sido demasiado apresurado tomar una maestría a los 22 años? La duda me invadió. Ya estaba inmersa en el programa y el segundo reto era decidir si era el momento adecuado para estar ahí.

Las actividades de integración fueron reveladoras. Al conocer a mis compañeras y compañeros de la Maestría en Proyectos Socioambientales (MAPS), descubrí que compartimos una misma inquietud: hacer del mundo un lugar mejor. Todos sentíamos que no encajamos del todo en la rutina cotidiana. Nos dimos cuenta de que éramos como ‘ovejas verdes’, personas que buscaban un cambio desde una perspectiva ambiental. Esta autodenominación nos unió y nos marcó como generación.

Imagen 3. Amigos UMAnos

¿Y ahora que es de mi?

La UMA se ha convertido en mi segundo hogar, un espacio donde, junto a compañeros con diversas visiones, buscamos construir un futuro más justo y sostenible. Los viajes y los desafíos académicos han sido una constante en estos dos semestres, pero, lejos de desanimarme, han fortalecido mi deseo de aprender y crecer. La UMA me ha brindado las herramientas necesarias para explorar mis intereses en el ámbito ambiental y social, y me ha conectado con un mundo de posibilidades.

Cada día descubro nuevas facetas de mí misma y del mundo que me rodea. Sé que este camino está lleno de retos, pero también de grandes satisfacciones. Estoy agradecida por haber encontrado mi vocación y estoy ansiosa por seguir aprendiendo y creciendo.

Imagen 4. Actividades del “encuentro con el ser”Andrea Paola López Bautista

Generación 2024 Maestría en Proyectos SocioambientalesLas opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Ser UMAno en tiempos de Donald Trump

Inicios ambivalentes:

Cuando piense en mis primeros días en la UMA, recordaré que fueron los mismos días en que Donald Trump tomaba posesión para su segundo periodo presidencial. Apenas unas cuantas semanas después, el mundo ya se ve distinto. Un mundo transformado por las acciones de Trump. El mismo mundo que en la UMA parece expandirse, desde adentro, desde adentro de uno mismo. Un mundo que parece dividirse en dos caminos que van a lugares distintos, y distantes.

Elecciones inesperadas:

Tiempo atrás, una coincidencia en la vida me llevó a estar en Estados Unidos durante las elecciones de 2016. Entonces, después de ocho años de presidencia de Barack Obama, y de un ascenso político absolutamente inesperado, Donald Trump había resultado electo para ser el siguiente presidente de aquel país.

Recuerdo el siguiente día: estaba desayunando en una cafetería cuando vi a una mujer acercándose a cada mesa, su caminar era pausado, su semblante triste, estaba obsequiando rosas blancas. La mujer se acercó a nosotros, nos miró y ofreció una de sus rosas, solo dijo: “Estoy tan triste con los resultados de ayer, que tenía que expresarlo de alguna forma”. Dejó su rosa y se marchó.

Pero ¿por qué aquella mujer estaba tan triste? ¿Por qué me incomoda que mi recuerdo de mis primeros días en la UMA conviva con el inicio de la presidencia de Donald Trump?. Han pasado apenas algunas semanas de su gobierno y sus acciones ya han profundizado o generado múltiples crisis.

Crisis sistémicas:

Comenzando por lo social. Sabemos que millones de personas en el mundo enfrentan grandes dificultades para vivir una vida con dignidad, con libertad, con la posibilidad de ser felices. Es un tema complejo, pero no podemos dejar de observar que el que millones de personas se hayan quedado atrás, ha sido consecuencia de la forma en que algunas otras han avanzado.

Durante décadas, los gobiernos de EEUU y otros países ricos han reconocido de alguna forma esta realidad, destinando recursos públicos y capacidad institucional para apoyar acciones que mejoren la vida de las personas en dónde se necesita. Eso fue hasta hace unos días, cuando Trump decidió congelar la ayuda internacional otorgada por EEUU y cerrar la agencia de cooperación USAID, así, sin más, como decir “you are fired!”… Esto interrumpió innumerables proyectos en el mundo, muchos que proveen ayuda humanitaria de la que depende la salud y la seguridad de muchísimas personas.

Es bien sabido que una segunda cara de la ayuda internacional es promover las condiciones para que las personas en situación de vulnerabilidad permanezcan en sus países y así reducir el flujo migratorio hacia los países desarrollados. La política migratoria de deportaciones masivas de Trump termina por crear una doble crisis: más personas que requieren apoyo y menos recursos para apoyarles.

Crisis Ambientales:

Con respecto al medio ambiente seré breve. La comunidad científica ha sido clara, si no limitamos el cambio climático, perderemos las condiciones que soportan la vida en el planeta como la conocemos. Para lograr esto es esencial reducir significativamente el uso de combustibles fósiles a nivel global. La principal herramienta con la que contamos como humanidad para lograrlo es el Acuerdo de París, en el que los países se han comprometido a hacer todos los esfuerzos necesarios para limitar el calentamiento global.

En estas semanas, Trump no solamente ha ordenado la salida de EEUU del acuerdo sino que ha anunciado una política de intensificación de la industria de petróleo y gas en el país. El lema de la política lo dice todo: “Drill baby, drill”. El drama se cuenta solo.

Crisis Económicas:

Para finalizar, en lo económico, ha iniciado una batalla comercial con un vaivén de imposición de aranceles, reacción de los mercados y negociaciones políticas. Es una dinámica que dispara la incertidumbre, reduce la inversión y puede llevar a una recesión de la economía nacional, especialmente en México, pero también en otros países. Aunque muchos pensamos que el crecimiento económico no es la mejor forma de mirar un país, es verdad que en el modelo actual el crecimiento impacta la generación de empleo, la inflación y otras variables de estabilidad económica favorables para el despliegue de políticas públicas encaminadas a reducir la desigualdad y proteger el medioambiente.

Finales monstruosos:

Así, terminamos con un monstruo de tres cabezas… con una crisis social, ambiental y económica originada desde Estados Unidos, de la que ni siquiera la mayoría de los ciudadanos estadounidenses resultaron exentos. Me encantaría cerrar esta reflexión con optimismo, me gusta ese lugar, el del coro de aquella canción “saber que se puede, querer que se pueda”, lo cierto es que me resulta difícil hacerlo.

Un mensaje de esperanza:

Volviendo a esos primeros días en la UMA, también recuerdo una de esas conversaciones en círculo, ese círculo que, como nuestro mundo, se expande con cada UMAno que va llegando. Recuerdo un mensaje de Victoria, nuestra directora: “esta no es la primera crisis de la humanidad, hemos tenido guerras mundiales, hambrunas, oscuridad, y entonces hubo personas que lograron sacar el mundo adelante, nuestros antepasados agentes de cambio”; también recuerdo una imagen, un momento en que su voz se quebró por la emoción, hizo una pausa, respiró y continuó hablándonos. Como parece suceder tantas veces en el camino de buscar ser un agente de cambio, de vivir las tensiones de habitar en el espacio entre «lo malo que se observa y lo mejor que se imagina», como diría José Ingenieros acerca de ser idealista.

Hoy pienso que ser UMAno es una actitud de exploración continua, una búsqueda por contribuir a generar un cambio positivo frente a la crisis que corresponde al tiempo en que compartimos este mundo. Este mundo, el que se expande desde adentro de uno mismo, el que se expande con cada UMAno que va llegando; este mundo que se regenera partiendo de acciones cotidianas, como retarnos a llevar al mínimo el desperdicio de alimentos, como creerle a la confianza radical, como repartir flores a personas desconocidas cuando todo parece perdido, como respirar, hacer una pausa, y continuar.

Escrito por: Ricardo Arturo León Espinosa de los Monteros, estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales

“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”.

-

¿Por qué estudiar la Maestría en Proyectos Socioambientales?

¡Hola! Soy Majo M. Zaldívar y me gustaría contarles mi experiencia sobre estudiar la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.

La UMA (Universidad del Medio Ambiente) es una experiencia realmente regenerativa, lo que hace difícil plasmarla en palabras. Sin embargo, me armé de valor y aquí estoy, intentando explicar por qué elegí la UMA y por qué me siento orgullosamente única y diferente, es decir que formo parte de MAPS (Proyectos Socioambientales).

¿Por qué la UMA? ¿Y qué es MAPS?

La UMA tiene un plan de estudios particular que, a primera vista, me llamó la atención, aunque, siendo sincera, no lo entendí del todo al principio. Lo único que tenía claro era que quería aprender haciendo; ya no quería más clases donde solo tuviera que memorizar diapositivas vintage.

Si te preguntas qué hace especial el currículo de la UMA, te cuento:

El Eje de Sostenibilidad, donde tomas clases con estudiantes de todas las maestrías. Esto es increíble, porque te permite convivir con perfiles muy diversos, como abogados, arquitectos, agrónomos, entre otros. La diversidad de perspectivas enriquece muchísimo las discusiones y hace que las clases sean más dinámicas y entretenidas. Además, todas estas materias están enfocadas en temas socioambientales. Mis favoritas fueron Teoría Evolutiva, Prácticas Regenerativas y las aulas verdes (clases en el bosque).

Luego está el Eje Especializado, donde las materias se enfocan en tu área de especialización. Por ejemplo, si estudias Arquitectura, tendrás clases de Bioclimática. Pero si eres de la Maestría en Proyectos Socioambientales, podrás elegir durante primer y segundo semestre, las materias que quieras cursar de otras maestrías, lo cual te permite personalizar tu currículo, y así adquirir los conocimientos multidisciplinarios que tu proyecto necesita.

Como estudiante de MAPS, tienes la puerta abierta para descubrir tu camino en la UMA. Puedes conocer el funcionamiento de otras maestrías y, así, obtener una perspectiva más amplia de las oportunidades de aprendizaje que mejor se adapten a tus intereses profesionales y personales. Al mismo tiempo, vas tejiendo tu propia experiencia educativa, diseñando tu plan de estudios con la base que la UMA y la directora de maestría te proporcionan.

Por último, está el Eje de Investigación Activa, la parte que más me costó entender, pero que terminó cambiando por completo mi perspectiva. Aquí aprendes a conocerte a fondo y te dan herramientas para lograrlo. Por ejemplo, la bitácora te proporciona una estructura para planificar, desarrollar, evaluar e identificar tus aprendizajes, además de identificar tus fuentes de entusiasmo y crecimiento.

Lo mejor es que después puedes aplicar estas herramientas en tus propios proyectos. Es un proceso retador, pero sumamente valioso. El cual consiste en hacer pequeños experimentos, ir a la acción, probar cosas nuevas, al tiempo que las mides y documentas.

¿Cómo qué MAPS?

Les confieso algo: yo estudiaba el Green MBA, pero me cambié a MAPS porque me identifiqué más con lo que podía aprender en esta maestría, incluso sin tener un proyecto definido. Pensaba que era un requisito indispensable para entrar a la maestría, pero no. En MAPS me enseñaron cómo diseñar, estructurar, implementar y medir un proyecto desde cero. No pasa nada si es la primera vez que haces algo, lo importante es aprender a generar evidencia de tus ideas implementadas y asegurarte de que se alineen con tus propósitos.

Una de las grandes ventajas de MAPS es que puedes elegir tus materias según el enfoque de tu proyecto. Por ejemplo, si te interesa el derecho ambiental o la agroecología, puedes tomar clases en esas áreas si aportan a tu proyecto. Y, si tienes dudas sobre qué materias elegir, siempre puedes pedir consejos a tus maestros o a tus compañeres de la generación anterior.

Si algo no falta en la UMA es comunidad. De verdad, no hay mejor lugar para ser tú mismo. Compartir este espacio con personas tan especiales crea un vínculo único y significativo.

Mi experiencia: ¿por qué fue tan especial?

Al principio, me sentí completamente perdida, como si una ola tras otra me revolcara. Pero poco a poco fui entendiendo el proceso. Algo que te dicen mucho en la UMA es: “confía en el proceso”, que suena fácil, pero hacerlo es mucho más complejo.

Al entrar a la UMA, les facilitadores comienzan a hacerte preguntas que quizás nunca antes te habías planteado. A mí me pasó con mi fuente de entusiasmo. Cuando me preguntaron qué era lo que realmente me gustaba hacer, me di cuenta de que no lo sabía. Me había guiado toda la vida por el “deber ser”, lo que tenía que hacer, y no por lo que quería hacer.Después, te piden medir esa fuente de entusiasmo, lo que se convierte en la base de un microproyecto personal que sienta los cimientos para proyectos futuros más grandes.

Además, aprendí a intentar hacer cosas nuevas sin ser experta en el tema con todo y miedo. Dejé de obsesionarme con que todo saliera perfecto, porque entendí que, si algo no funciona, solo es experiencia y aprendizaje para la próxima vez. Tener la posibilidad de llevar la teoría a la práctica, acompañada de la comunidad UMA, ha sido una oportunidad invaluable para crecer como persona.

¿Qué me encantó?

Poder aprender en un espacio tan único como la UMA, donde me sentía constantemente inspirada por mis compañeros y mis clases es lo que más disfruté. A pesar de que algunas clases eran largas, se volvían súper interesantes porque fomentan un ambiente en el que podías hacer preguntas y compartir opiniones o experiencias con total confianza.

Durante los descansos, amaba comprar un snack del mercadito (deliciosos y artesanales), jugar algún juego, tener conversaciones enriquecedoras y, sobre todo, sentirme acompañada en este proceso tan especial.

Escrito por Maria José Márquez Saldivar. Generación 2023. Maestría de Proyectos Socioambientales

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Los sueños que nos con-mueven

¿Qué sucede cuando soñamos en colectivo?

He descubierto muchas cosas que valoro en la Universidad del Medio Ambiente. Esta vez me gustaría contarte sobre unos hallazgos particulares sobre sueños comunes que han hecho de mi trayectoria en la maestría una de las experiencias educativas más valiosas que he vivido.

Empecemos por sentir

Cuando recién entré, recuerdo que nos cuestionaban lo que para nosotros era “ser agente de cambio”. Realmente es una pregunta muy interesante, porque las respuestas con las que te encuentras entre tus compañeros hacen que esa idea se vuelva más cercana y cotidiana de lo que yo solía pensar. Originalmente, yo pensaba que el “agente de cambio” es aquel que actúa y hace cambio, ¿cierto? Mientras más grande el proyecto “mejor” agente de cambio.

Sin embargo, mi idea cambió. La agencia de cambio no empezaba con las grandes acciones que yo pudiera proponer o realizar. Mi capacidad de transformar, de ejercer mi libertad como respuesta, empieza con mi capacidad de reconocer lo que siento.

Todo empieza en el cuerpo: conocerlo, sentirlo y honrar su capacidad de conectar con el mundo. ¿Cómo cambiar tu mundo o el de otros si no estás conectado a él, si no puedes sentirlo, tocarlo, verlo? Empecemos por sentir, para permitirnos ejercer nuestra agencia de cambio de modo que esté conectada con el mundo.

Imagen 1. Construyendo un sueño común por Mitzi González

Desde donde queremos actuar

Cuando yo pensaba en agente de cambio, lo relacionaba con aquella gran “acción” que transforma el entorno. Pero ¿quién decide cómo debe cambiar o por qué debería cambiar algo? ¿Qué derecho tenemos de elegir por otros el cambio más “adecuado”?

Hay quienes creen que por el hecho de querer hacer el “bien” automáticamente ya lo están haciendo. Sin embargo, “el camino al infierno está lleno de buenas intenciones” y no es suficiente ni ético actuar sólo desde una buena intención. Es necesario cuestionar desde dónde queremos actuar, no con la intención de paralizar el movimiento, sino de profesionalizar y de comprometerse a un proceso eficiente, atento y ético.

En la UMA tenemos una clase entera de “Pensamiento ético” la finalidad es conocer diferentes perspectivas y ser consciente de que, lo nombres o no, hay un posicionamiento ético del que partes para diseñar e implementar proyectos de impacto. Es una oportunidad para observar desde dónde actuamos, poner el ego en perspectiva, cuestionar el sistema en el que queremos actuar y entender nuestra agencia de cambio, no como una imposición, sino como una respuesta al lugar en el que te involucras.

Cultivar la esperanza con la imaginación

Hay que reconocer que la capacidad de sentir es poderosa para movilizar, y a la vez puede ser tan abrumadora que nos puede paralizar. Se trata entonces de encontrar herramientas que nos ayuden a gestionar y organizar esas emociones, pero nunca de anularlas o negarlas. Sentir nos puede movilizar, pero no necesariamente nos da dirección.

En la elaboración de mi trabajo integrador final, aprendí con la metodología UMA algo que había pasado por alto muchas veces. Sucede que cualquier proyecto empieza y se mueve gracias a la esperanza y la capacidad de imaginar pues juegan un rol importantísimo para dirigir cualquier transformación. La agencia de cambio, si bien empieza con la capacidad de sentir inconformidad, toma su forma cuando le agregamos un horizonte. La esperanza, que es la capacidad de imaginar otros mundos posibles, se vuelve una guía para convertir el dolor en posibilidad.

Sueños comunes

Entendí que la agencia de cambio no es un asunto individualista, competitivo, fragmentado y exclusivo. Es más bien una forma de nombrar el movimiento colectivo cuando está cargado de sensibilidad por transformar el dolor y la posibilidad en esperanza.

Una lección que me llevaré para siempre, es que los sueños son grandes movilizadores. La agencia de cambio que hoy defino para mí es una forma de practicar mi libertad desde la sensibilidad, la ética y la imaginación. Es sembrar el deseo de cambio desde un posicionamiento ético, dispuesto a sentir el mundo y, con ello, proponer nuevas danzas vivas, tejidas con lo que nos rodea.

Sin embargo, no soñamos solos. Hay esta idea de que los sueños solo son para unos pocos o que algunos son más valiosos que otros. No estoy segura de que el tamaño del sueño determine su valor. Creo que su verdadero valor está en la medida en que ese sueño nace auténticamente de nuestro cuerpo.

Los sueños que realmente nos mueven son otra parte de nuestro cuerpo. A la vez nuestro cuerpo está tejido en constante interacción con los otros.Esto significa que, cuando nuestros sueños realmente nos nombran, son preguntas que solo podemos escuchar si nos detenemos a hacer espacio para ellas. Como estamos tejidos con los demás, esos anhelos son también respuestas conectadas con nuestro entorno. Hay un movimiento con los otros. Ahí es donde podemos descubrir la posibilidad de conectar nuestros sueños con los de los demás y encontrar el sueño común.

El sueño común nos con-mueve.

Entonces ¿qué sucede cuando soñamos en colectivo?

Imagen 2. Poema: «El sueño común» por Mitzi González

Escrito por Mitzi González, estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, ubicada en Acatitlán, Valle de Bravo, México

-

Una mirada Regenerativa desde la perspectiva Autista

Reflexiones sobre la neurodiversidad y mi paso por la Universidad del Medio Ambiente

Por Héctor David Arreola Rangel. Generación 2024. Maestría en Proyectos Socioambientales.

Un diagnóstico tardío:

Cada vez que me presento ante un grupo de personas es un diálogo repetitivo más o menos así: “…mi nombre es Héctor Arreola, mejor conocido como Tacho, Soy Diseñador Industrial de profesión y Educador Ambiental por convicción” una de tantas rutinas y expresiones que me he dado cuenta reflejan una pequeña parte de mi identidad dentro del espectro autista

El 11 de septiembre de 2023, día en que cumplí 43 años de edad, recibí mi primer diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado de autismo funcional y tipo 1 alto funcionamiento…

“¡No pareces autista, y ahora, de repente, eres autista! No lo entiendo”.

Desgraciadamente, he escuchado este y otros pensamientos similares sobre diagnósticos tardíos de autismo, TDAH, o diferencias de aprendizaje como la dislexia por parte de muchas personas. “¿Cómo puede ser? ¿Cómo has llegado hasta aquí sin ser diagnosticado?”.

Para muchas personas diagnosticadas tardíamente, el diagnóstico puede provocar una serie de emociones, desde alivio hasta arrepentimiento o culpabilidad. Puede suscitar fuertes emociones de pena o tristeza y la sensación de que algunas de las dificultades de la vida podrían haberse evitado. En mi caso fué un momento de mayor autoconciencia y autoaceptación pues ya tenía la inquietud desde hace varios años. Pude comprender que algunas experiencias no se debieron únicamente a “defectos personales”, sino que tienen su origen en un cerebro neurodivergente que es diferente, no deficiente. El diagnóstico, en definitiva, abrió las puertas a recibir apoyos y recursos especializados, como el uso de la teoría de las cucharas, una herramienta poderosa que nos ayuda a comprender y comunicar estas realidades.

La teoría de las cucharas:

La teoría de las cucharas es una analogía que explica cómo las personas neurodivergentes gestionan su energía en el día a día de forma diferente a las personas neurotípicas. Se basa en la idea de que todas las personas tienen un número limitado de «cucharas» de energía que pueden «gastar» en cada actividad; sin embargo, actividades que para la mayoría pueden requerir una pequeña inversión de energía, para las personas con autismo pueden requerir una inversión de energía mucho mayor. Desde entonces, y antes de iniciar la maestría, empecé a estar atento de qué cosas hacen que se “descargue mi pila” o “se acaben mis cucharas del día”. Esto como parte de mi proceso de redescubrimiento, aceptación y autoconocimiento de mi condición, por adaptarme y esforzarme para lidiar con estas dificultades.

La teoría de las cucharas no solo me ha ayudado a comprender la administración de la energía diaria, sino que también resalta la importancia de priorizar actividades y desarrollar estrategias para conservar o recargar las «cucharas». En el caso de las personas neurodivergentes, esto puede implicar establecer límites claros, incorporar pausas intencionales durante el día o recurrir a prácticas que promuevan el bienestar, como la meditación, el ejercicio suave o actividades que generen entusiasmo y confort. Reconocer estos patrones no solo ha facilitado la adaptación a los desafíos cotidianos, sino que también fomenta un mayor grado de empatía y comprensión hacia uno mismo y hacia los demás.

Y ahora, gracias a mi paso por la UMA encontré esta conexión sumamente importante como agencia personal para no solamente estar atento a lo que me agota,” sino para encontrar lo que permite recargarla. Como alumno de la Maestría en Proyectos Socioambiantales he encontrado fuentes de entusiasmo que me permiten ver los retos diarios como oportunidades, en vez de enfocarme únicamente en las debilidades o amenazas.

Un poco de contexto:

El autismo de grado uno, anteriormente conocido como síndrome de Asperger, es una categoría dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) caracterizada por la presencia de dificultades en la interacción social, comportamientos e intereses restringidos o repetitivos, y un desarrollo cognitivo y lingüístico generalmente dentro del rango típico. Este nivel de apoyo se clasifica como «grado uno» en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición (DSM-5), indicando que las personas necesitan un nivel leve de apoyo en las áreas mencionadas (American Psychiatric Association [APA], 2013).

El cambio de terminología ocurrió con la publicación del DSM-5 en el 2013, que unificó diagnósticos previamente separados, como el síndrome de Asperger, bajo el término TEA. Esto se hizo para reflejar una comprensión más inclusiva y dimensional del espectro autista. Según el DSM-5, el autismo de grado uno implica dificultades notables en la reciprocidad social y la comunicación, aunque las personas suelen desarrollar estrategias compensatorias y tienen mayor independencia en comparación con otros niveles del espectro (APA, 2013).

En este tipo de autismo, los intereses intensos y específicos, junto con patrones rígidos de pensamiento o comportamiento, son rasgos comunes. Sin embargo, las personas a menudo tienen fortalezas únicas, como habilidades excepcionales en áreas específicas, atención al detalle y memoria para ciertos tipos de información (Attwood, 2007).

Enmascarar el autismo y descubrir fuentes de entusiasmo:

El funcionamiento intelectual de muchas personas que llegamos a la adultez sin un diagnóstico hace que nuestra condición pase desapercibida. A menudo somos identificados dentro de lo que antes se denominaba síndrome de Asperger, ahora integrado en el grado 1 del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En este contexto, desarrollamos habilidades como el camuflaje social, aprendiendo, a veces de forma consciente y otras de manera instintiva, a «enmascarar» nuestras características propias. Lo hacemos para participar, evitar sentirnos diferentes o buscar ser incluidos en un entorno que nos impone expectativas específicas sobre cómo debemos ser.

Sin embargo, este esfuerzo constante puede llevarnos al agotamiento emocional y dificultar la conexión con nuestra auténtica identidad. Muchas veces, comenzamos a identificar y comprender lo que realmente ocurre mediante procesos profundos de autoconocimiento (terapia), que se convierten en una puerta para reconciliarnos con nuestra naturaleza y descubrir fuentes de entusiasmo genuinas.

“La mejor manera para conocer un sistema es intentar cambiarlo”:

Desde que leí esta frase en el laboratorio de Agencia personal de la UMA, todo empezó a generar mucho ruido en mi percepción y la dificultad para poder descubrir mis fuentes de entusiasmo con la intención de generar cambios regenerativos. Durante todo este proceso de reconocerme, deconstruirme y empezar toda esta nueva experiencia de cambio, surgió otro aprendizaje clave al analizar una diapositiva que decía lo siguiente:

“dado mi modelo de mi sistema personal de entusiasmo…”

“si lo intervengo con la acción A…”

“…voy a regenerar el entusiasmo en mi vida”

Saber y darme cuenta que he estado viviendo durante muchos años bajo un modelo que me fue impuesto o que yo mismo disfrace o “enmascaré” para cubrir las necesidades de los demás, dejando en el olvido o encerrado mi verdadero modelo o esencia como persona.

De aquí el que mis esfuerzos por intervenir este modelo impuesto no reflejaran realmente el resultado que esperaba, por el hecho de estar dando resultados en un modelo del que ya no me siento identificado, y estar adaptando mi realidad al verdadero modelo y esencia que me hace sentir mejor. Por eso, ahora he dedicado tiempo para intervenir mi verdadero modelo que a su vez me genera muchas dudas y miedos los cuales serán redescubiertos en esta nueva etapa de mi vida.

Empecé a sentir que todo encajaba. Ya no era diferente por ser serio, retraído, callado, aburrido o pesado. Esa ya no es mi etiqueta, mi etiqueta es autismo.

Tras entender la realidad del diagnóstico, he tenido que deconstruirme para construirme. Ahora, no creo necesario inventar excusas cuando no quiero hacer planes porque necesito quedarme en casa. Yo sé que para el resto puede resultar difícil de entender cuando me dicen “¿En serio prefieres quedarte solo a que hagamos algo tranquilamente?” No es que lo prefiera, es que lo necesito.

La autenticidad: significado y desafíos

Según Larissa Guerrero (2024), «la autenticidad es la capacidad de vivir de acuerdo con nuestros valores y creencias más profundas». Para las personas autistas, ser auténticas requiere un acto de valentía, ya que enfrentan un mundo que frecuentemente no las comprende. A pesar de los retos, abrazar la autenticidad permite sentirse más cómodas consigo mismas, construir relaciones más significativas y experimentar un mayor bienestar emocional.

En este contexto, la autenticidad se convierte en un camino hacia la autoaceptación, un elemento fundamental para el bienestar emocional de las personas autistas. Además, desafiar los estereotipos mediante la expresión auténtica contribuye a abrir espacios de mayor aceptación y comprensión de la neurodiversidad en la sociedad.

Sin embargo, este proceso no está exento de dificultades. La autenticidad puede generar temor, especialmente al rechazo o la discriminación, realidades persistentes debido a la marginalización, el capacitismo y los prejuicios sociales. Este miedo coloca a las personas autistas en una paradoja: aunque la autenticidad es clave para su bienestar emocional y autoaceptación, el temor al rechazo puede llevarlas a recurrir nuevamente a mecanismos de defensa, como el enmascaramiento y la evitación.

La autenticidad, por otro lado, brinda una serie de beneficios significativos. Las personas que viven de manera auténtica suelen tener relaciones más genuinas y satisfactorias, ya que se relacionan desde la sinceridad y la transparencia. Además, ser auténtico ayuda a disminuir el estrés generado por el enmascaramiento y la evasión, favoreciendo así una mejor salud mental. La autenticidad facilita que las personas nos conectemos de manera más profunda y significativa, fortaleciendo los vínculos tanto personales como comunitarios.

Rasgo característico de mi autenticidad en momentos de mucha alegría o felicidad. (expresión facial)

Nuevos comienzos regenerativos:

Afortunadamente, he encontrado en la UMA un espacio donde puedo empezar a descubrir y vivir mi verdadera identidad. Contar con una comunidad de aprendizaje que escucha y abraza la diversidad, el poder adentrarnos en la naturaleza para espejear nuestra realidad en la inmensidad de vida y diversidad que encontramos en el bosque. Sentirme comprendido y valorado ha contribuido significativamente a mi sentido de pertenencia y bienestar emocional. Fomentar relaciones basadas en la comprensión y el respeto mutuo ha sido esencial para mejorar mi calidad de vida.

Para mi bienestar, ha sido necesario también adaptarme a entornos de seguridad sensorial. Contar con un espacio como la UMA donde puedo controlar estos estímulos ha facilitado mi tranquilidad y funcionamiento durante los intensos días de trabajo presencial. Espacios de trabajo hechos con materiales naturales, acogedores, con un número reducido de personas, amplias áreas verdes, entre otras cosas favorables. Son congruentes y llenas de autenticidad lo que ha hecho que reduzcan los niveles de ansiedad y dificultades de concentración.

Uno de los aspectos más importantes para la calidad de vida de las personas autistas es el derecho a ser uno mismo y a vivir de acuerdo a nuestras necesidades y forma de entender el mundo.

Agradezco a la comunidad UMA, a los magníficos docentes con los que he aprendido y los grandes momentos que han marcado profundamente estando convencido que vivir este proceso ha sido de las mejores decisiones de mi vida.

Foto: cortesía de Ismael Jimenez

Bibliografía:

- Guerrero, L. (2024). Autenticidad vs. evitación en el autismo: un camino hacia la autoaceptación

- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

- Attwood, T. (2007). The Complete Guide to Asperger’s Syndrome. London: Jessica Kingsley Publishers.

-

Oyameles: Transformando la Relación con la Naturaleza en Coyoltepec.

Oyameles es una comunidad pionera y un centro de experiencias ubicado en el corazón del bosque de Coyoltepec, Estado de México. Este proyecto se dedica a la regeneración ambiental y al desarrollo humano integral, con el objetivo de ser un modelo de sostenibilidad y armonía con la naturaleza.

Visión Transformadora:

Oyameles aspira a ser un ejemplo de cómo las comunidades pueden prosperar en sintonía con su entorno natural. La comunidad se centra en crear una cultura de prosperidad compartida, donde los residentes y visitantes pueden aprender, compartir y aplicar prácticas regenerativas. Estas prácticas buscan transformar la relación entre el ser humano y la naturaleza, promoviendo un futuro sostenible y consciente.

Un espacio de Aprendizaje y Conexión:

En Oyameles, se llevan a cabo diversas actividades, talleres y eventos que invitan a las personas a reconectar con la naturaleza, consigo mismas y con los demás. La comunidad se rige por principios de desarrollo integral, abarcando aspectos como la salud física y espiritual, la educación ambiental, y la implementación de ecotecnias que respetan el medio ambiente.

El Rol de una UMANA:

Jessica Said Canavati, cofundadora y egresada de la Maestría en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, generación 2019, es una de las principales impulsoras de este proyecto. Con su experiencia en arquitectura y su compromiso con el impacto colectivo, Jessica ha ayudado a diseñar e implementar las metodologías que guían el trabajo en Oyameles, asegurando que cada acción tenga un impacto duradero en el territorio y en las personas que lo habitan.

¿Cuál es el impacto a largo plazo?

El enfoque de Oyameles no solo se limita a la comunidad local, sino que busca ser un modelo replicable en otras regiones. A través de la colaboración con expertos y la participación de la comunidad, Oyameles trabaja para restaurar el equilibrio ecológico del bosque de Coyoltepec, mientras que promueve una vida en armonía con la naturaleza. Este proyecto es un testimonio del poder de la colaboración y el compromiso en la creación de un futuro sostenible y próspero para todos.

Reseña escrita por Alejandro Jiménez (@soyalejandro.jv)de la generación 2023 de la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente

-

¿Cómo llega a la Universidad del Medio Ambiente una artista escénica?

Reflexiones sobre la llegada a la Universidad del Medio Ambiente. Por Valentina Margot Becerril Laverin. Generación 2024. Maestría de Proyectos Socioambientales.

La transición de una artista escénica a la Universidad del Medio Ambiente (UMA) es un viaje marcado por la exploración y la búsqueda de convergencia entre disciplinas aparentemente dispares: el arte y la ecología.

Como licenciada en Estudios en Danza, no salí de la carrera teniendo opciones laborales claras. Con esta licenciatura no hay trabajos concretos, no fuimos formados para ser bailarines profesionales. Si no que nos abrieron puertas para ver el caleidoscopio que es la danza más allá de la práctica y el escenario.

¿Estudiar danza pero sin bailar?

Descubrimos nuevos horizontes por los cuáles apreciar el arte al estudiar historia, filosofía, antropología, al escribir ensayos y críticas de espectáculos, al aprender nuevas técnicas de movimiento y conocer la anatomía para entender mejor el cuerpo vivo…

Fue una aventura en la que los profesores nos guiaron, advirtiéndonos desde un inicio que no había ninguna salida precisa, que lo más seguro era que tendríamos que crear nuestra profesión, elaborar a lo que nos quisiéramos dedicar, no desde cero, podríamos aliarnos y tomar apoyo en otras profesiones.

No siempre quise estudiar danza

Antes de reorientarme hacia los estudios en danza, comencé a estudiar biología, dispuesta a ser etóloga y dedicarme a proteger el medio ambiente. Por diversas razones los planes fueron cambiando, pero nunca me separé completamente de esta idea, buscando formas de fusionar el arte con la sensibilización hacia los problemas ecológicos.

“El diablo blanco” en Gruta, Colectivo Beznei, fotografía por Demora Liliana

Poco tiempo después de terminar la carrera entré en un proyecto con el Colectivo Beznei, un grupo de artes escénicas que lleva el juego en su centro para la creación. Con esto regresé a escena como intérprete creadora al igual que como gestora y administradora, algo que tuve que ir aprendiendo sobre la marcha.

Llevamos desde septiembre del 2021, presentando y rediseñando con cada función, taller y laboratorio la obra “Gruta”, que, aún si no es su objetivo primero, es un proyecto social que encarna diferentes formas de ser mujer y de ser mujer en un país feminicida. Esta obra nos ha acercado a un público muy variado movido por recuerdos, historias y emociones.

¿Por qué les cuento todo esto?

Después de dos años y medio sentí que necesitaba más apoyo y conocimiento en mi búsqueda para crear lo que más me interesa: unir el arte y la ecología. Así que, comencé a buscar espacios en los que me pudiera expandir para realizar mi sueño.

Así fue cuando encontré la Universidad del Medio Ambiente, un espacio en el que puedo crear mi proyecto ampliando mis horizontes. La Maestría en Proyectos Socioambientales no solo ofrece un marco para abordar problemas ambientales y sociales, sino que también fomenta la interdisciplinariedad al permitirnos elegir materias de otras especialidades.

Actividad en el bosque, Universidad del Medio Ambiente, Acatitlán. Fotografía por Ismael Jiménez

¿Qué me ha dado la Maestría?

Este semestre pude acercarme a la sostenibilidad desde el punto de vista educativo y el económico, conociendo así mundos distintos que en realidad no están tan separados como nos lo han hecho creer.

Esta libertad para construir mi especialización me ha dado la confianza de que no necesito seguir un camino estricto y preestablecido para alcanzar mis objetivos, que la vida no siempre tiene que dividirse entre especialidades, sino que pueden y, desde mi punto de vista, deben trabajar en conjunto para que esas fronteras artificiales se diluyan.

La maestría en Proyectos Socioambientales, o MAPS, es un regalo que nos da la UMA para explorar el conocimiento multifacético y poder hacerlo a nuestra manera, con nuestros deseos y ambiciones.

-

La curiosidad como motor

Reflexiones sobre la curiosidad en mi paso por la UMA

El primer semestre en la UMA marcó un punto de inflexión en mi camino. Me brindó la oportunidad de reconectar con mi esencia y redescubrir aquello que me apasiona. Este proceso de introspección me permitió identificar mis valores, intereses y aspiraciones, impulsándome a explorar nuevas posibilidades y perseguir mis sueños con mayor determinación.

El tercer semestre se presenta como una oportunidad única para establecer una profunda conexión con el lugar donde habitamos. A través de un proyecto integrador, se busca involucrar a todos los actores y beneficiarios, fomentando la colaboración y el trabajo en equipo. Sin embargo, este proyecto va más allá de la simple acción; se trata de una inmersión profunda en el sitio en cuestión, una exploración de sus características físicas, históricas y culturales.

En el ámbito empresarial, la tendencia suele ser definir un objetivo y trabajar de forma lineal para alcanzarlo. Sin embargo, en este caso, proponemos un enfoque distinto: estudiar a fondo las características del lugar, incluyendo su geografía, hidrología, biología, historia y cultura. Este análisis profundo nos permitirá descubrir la esencia y la vocación del lugar, brindándonos las bases para definir un propósito alineado con su potencial.

De esa forma, el propósito que se defina junto con los demás participantes del proyecto buscará desarrollar el potencial del sistema.

Investigación activa

Los sistemas que estudiamos no son lineales ni perfectos, y nuestro entendimiento de ellos evoluciona con el tiempo. Por lo tanto, las hipótesis de los proyectos pueden ir cambiando conforme se obtiene más información y experiencia.

La cualidad de la versatilidad y la adaptabilidad son muy importantes para llegar a resultados que, más que esperados, sean desarrolladores de potencial. Esta apertura por saber que no siempre tendremos la razón o éxito desde un comienzo puede practicarse con la habilidad de hacer preguntas poderosas.

Una pregunta poderosa es aquella que te impulsa a querer obtener respuestas e indagar hacia un fin específico y que causa que tengamos más preguntas. Es decir, funge como un filtro al observar tu alrededor. Dependiendo de la pregunta que formulamos, es la respuesta que los ojos buscarán. La UMA, incluso desde las actividades de horas beca, propicia la conexión con el entorno y la curiosidad.

Avistamiento de aves. Por Mauricio Ortega en Acatitlán.

Por ejemplo, una de mis actividades como becario es el avistamiento de aves. Cuando anteriormente las aves no eran un tema trascendente en mi vida, ahora me entusiasma apreciar las que radican en mi colonia y observar sus colores, escuchar su trino y preguntarme el porqué de la forma de su pico o cuál es su dieta.

Ave en campus UMA. Por Mauricio Ortega en Acatitlán.

Negocios y agua

Sumergirme en la naturaleza me despierta un profundo compromiso por su cuidado y por compartir su belleza con los demás. Esta pasión es el motor que impulsa mi proyecto, el cual involucra a la empresa donde laboro. Buscamos fortalecer nuestra relación con el agua, gestionándola de manera responsable y valorando el río que enriquece nuestro entorno. He aprendido en mi seminario de negocios que el beneficio socioambiental que generamos como empresa es tan importante como el económico.

Me entusiasma seguir profundizando en la metodología de la UMA para la gestión de proyectos socioambientales. Me enorgullece lo que hemos logrado tanto en mi espacio personal como en el ámbito laboral junto a mi equipo de codiseño. Esta forma de trabajo ha despertado en mí una gran curiosidad por los diversos temas que se entrelazan en mi proyecto. La curiosidad es una fuente de inversión invaluable, pues nos impulsa a ir más allá y alcanzar nuevas metas.

Escrito por José Mauricio Ortega González, estudiante de la Generación 2023 de la Maestría en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, ubicada en Acatitlán, Valle de Bravo, México.

-

Proyecto Socioambiental Mayahuel

Reseña del proyecto de titulación de Bernardo Germán. Generación 2022. Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.

Cultivando Mezcal Agroecológico de Manera Sostenible

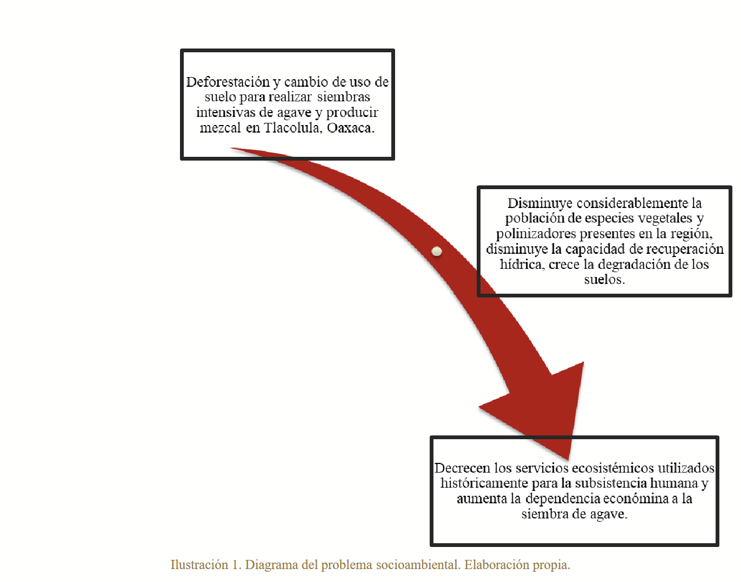

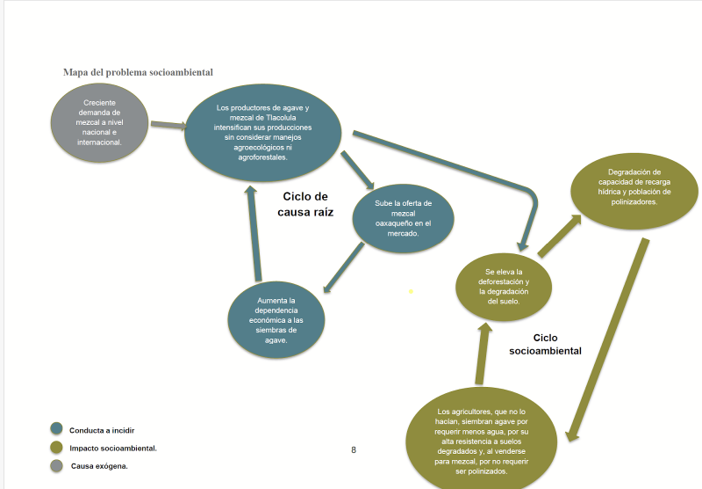

Contexto y Problema Socioambiental

El auge del mezcal, con un crecimiento del mercado del 173% entre 2018 y 2019 (Sandoval, M. & Carrillo, E. 2022), ha impulsado la expansión de agave en Tlacolula, alcanzando las 7.000 hectáreas sembradas a finales de 2019. Sin embargo, esta intensificación ha generado un impacto ambiental considerable.

Prácticas Agrícolas No Sostenibles:

- Eliminación de Biodiversidad: Los productores han eliminado otras variedades de plantas y árboles para sembrar agave de forma extensiva, reduciendo la biodiversidad local.

- Deforestación: La extracción de madera para la cocción del agave ha sido significativa, con un consumo de un metro cúbico por cada 125 litros de mezcal producido. Esto ha generado deforestación y degradación del suelo.

- Escasez de Agua: La producción de mezcal requiere grandes cantidades de agua, con un consumo de 20 litros por cada litro de mezcal. Esta alta demanda ha puesto en riesgo los mantos acuíferos y ríos locales.

Impacto en las Regiones Productoras:

En 2019, Miahuatlán, Tlacolula y Yautepec aportaron el 70% de la producción de agave de Oaxaca, con 103,887.6 toneladas, generando una sensación de desarrollo que incentivó la intensificación de la producción. Sin embargo, la deforestación y la extracción de madera han degradado el suelo de Tlacolula, con un 24.13% de suelos mostrando degradación de moderada a muy alta, reduciendo su capacidad de retención de agua y disminuyendo la recarga hídrica debido a la alta extracción de agua para la producción de mezcal.

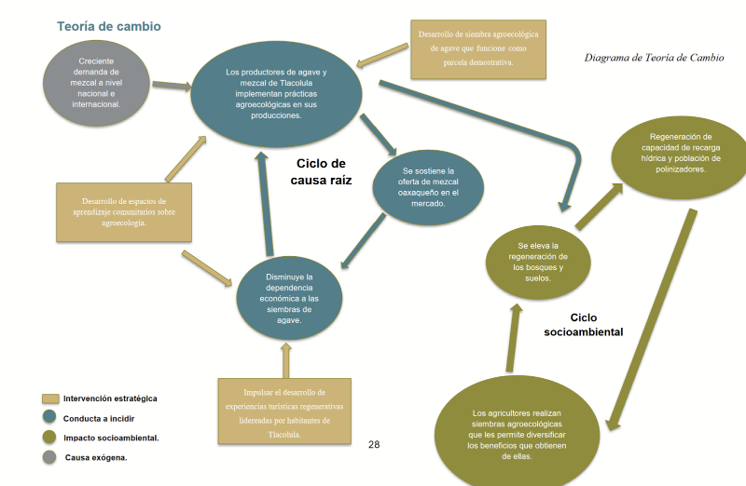

Un espacio de aprendizaje y desarrollo sustentable para la comunidad agroecológica de Tlacolula

Mayahuel, es una empresa que sostiene y ayuda a otras a sostener prácticas agroecológicas en la producción y comercialización de agave y mezcal. Es un espacio de aprendizaje donde se comparten saberes agroecológicos con los productores de agave y mezcal de Tlacolula, Oaxaca, apoyando la aplicación de técnicas de siembra que impulsen la regeneración ecosistémica del lugar y permitan a los agricultores diversificar los ingresos de sus producciones.

En Mayahuel, se brinda acompañamiento para la implementación de técnicas de siembra agroecológicas que contribuyen a la regeneración del ecosistema local, al mismo tiempo que se empodera a los agricultores para diversificar sus ingresos y mejorar su calidad de vida.

Objetivos específicos

-

Posicionar un mezcal de alta gama en el mercado:

Mayahuel busca distinguir su mezcal por su calidad excepcional y su compromiso con la producción sostenible, conquistando un lugar privilegiado en el mercado de mezcales premium.

-

Fomentar prácticas agroecológicas en Tlacolula, Oaxaca:

A través de espacios de aprendizaje continuo, Mayahuel se propone difundir y consolidar el uso de técnicas agroecológicas entre los productores de agave y mezcal de Tlacolula.

-

Desarrollar experiencias turísticas regenerativas:

Mayahuel busca crear experiencias turísticas únicas que promuevan la comprensión de los impactos socioambientales de la industria del mezcal, a la vez que generan oportunidades de diversificación de ingresos para la comunidad de Tlacolula.

Problema socioambiental:

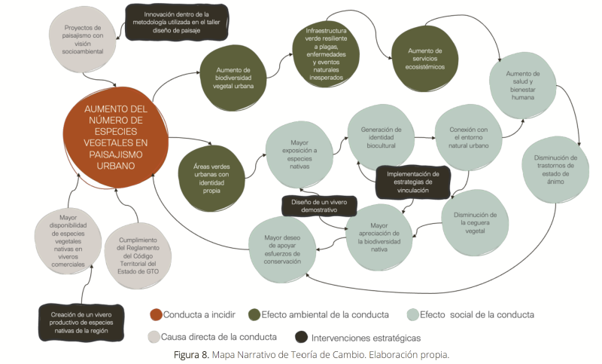

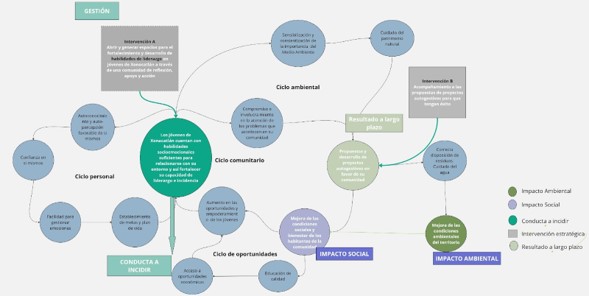

Mapa sistémico de la Teoría de cambio

Mayahuel apuesta por la creación de espacios de aprendizaje no formales centrados en técnicas agroecológicas, diseñados a medida de las necesidades de los productores de agave de Tlacolula, Oaxaca. Esta iniciativa busca impulsar la adopción de prácticas regenerativas en los cultivos locales, promoviendo la sostenibilidad a largo plazo y el bienestar de la comunidad.

Las prácticas agroecológicas regenerarán el suelo de Tlacolula, mejorando la recarga hídrica y aumentando la biodiversidad. La reforestación y regeneración del suelo incrementarán las poblaciones de polinizadores, esenciales para la polinización y los servicios ecosistémicos necesarios para la subsistencia humana.

Etapas siguientes:En 2024, Mayahuel planea construir los espacios necesarios para su desarrollo y establecer la siembra agroecológica, por lo tanto este año será crucial para el futuro de la empresa, ya que se requiere contar con espacios físicos adecuados y realizar la primera siembra de manera correcta, lo cual permitirá validar las hipótesis de cambio con bases sólidas y obtener conclusiones claras sobre lo que ha funcionado y lo que necesita ajustes.

Los expertos participarán en las intervenciones donde compartirán sus conocimientos, fomentando un sentido de apropiación y bienvenida en la comunidad desde el inicio del proyecto.

-

Proyecto Socioambiental Kôriba

Kôriba es un Proyecto Socioambiental de Paisajismo con identidad nativa

Reseña del proyecto de titulación de Fernanda García. Generación 2022. Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.

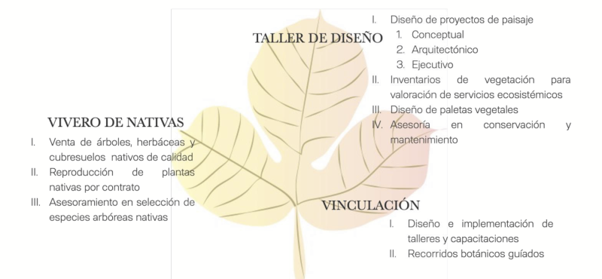

Kôriba es una empresa de paisajismo y viverismo, que se dedica a resaltar y valorar la vegetación nativa en entornos antropizados en la selva baja caducifolia y el matorral xerófilo de climas semiáridos, Nuestro objetivo principal es contribuir a la conservación de la biodiversidad de estas regiones a través de la integración de especies nativas en proyectos de paisajismo y su reproducción en viveros..

Nacemos de la observación de la desconexión que existe entre las personas y la rica biodiversidad vegetal local en entornos urbanos. Esta desconexión se ve agravada por la insuficiencia y falta de calidad en las áreas verdes existentes.

Propósito:

Nuestro propósito principal es fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal del clima semiárido de la Mesa Central de México por medio de la integración de especies nativas en proyectos de paisajismo y reproducción de estas en vivero. Aspiramos a contribuir a la construcción de entornos urbanos que sean saludables, estéticamente agradables y sostenibles desde el punto de vista medioambiental que inviten a los usuarios a conectar y reconocer la importancia del cuidado y conservación de las especies locales.

Objetivos específicos:

- Diseñar proyectos de paisaje a diferentes escalas que incorporen una paleta vegetal biodiversa, adaptada a las condiciones climáticas de la región y a la cultura local utilizando una metodología de diseño participativo que involucre a actores y usuarios para visibilizar la importancia de las especies autóctonas, así como de considerar a otros grupos de interés y entidades asociadas a los proyectos.

- Aumentar la disponibilidad de especies nativas de la Mesa Central de México en el mercado.

- Desarrollar habilidades de reproducción de estas especies en otros viveros

- Implementar talleres, experiencias y estrategias de comunicación efectivas para difundir el conocimiento sobre la importancia de la biodiversidad local

Contexto y problema socioambiental:

En México, se ha perdido el 50% de la selva seca original, de la cual la mitad está degradada y la otra mitad está aislada y en riesgo de desaparecer. La Selva Baja Caducifolia (SBC) es una de las más amenazadas debido al cambio de uso del suelo por actividades agropecuarias y megaproyectos. La deforestación ha reducido su extensión significativamente, de entre el 8-14% del territorio mexicano a solo el 3.38% actual. Esta selva, a menudo percibida negativamente por su estacionalidad climática, es vital por su biodiversidad, albergando más del 40% de las plantas endémicas de México y el mayor número de plantas medicinales utilizadas localmente.

A pesar de que México es un país megadiverso, el uso de especies vegetales en programas de reforestación es muy limitado, empleándose sólo entre 60 y 150 especies, menos del 1% de la diversidad existente. Este problema es especialmente grave en ciudades que originalmente tenían vegetación de la Selva Baja Caducifolia (SBC) en la Mesa Central, donde la forestación urbana se limita a 12-20 especies. Esto desconecta a las personas de la vegetación local y genera desinterés en su conservación.

Estrategia y Teoría de Cambio:

La Estrategia y Teoría de Cambio se centra en dos intervenciones principales para incrementar la presencia de especies nativas en el paisajismo urbano:.

-

Innovación en el diseño paisajístico:

- Involucrar a clientes y actores clave para priorizar la vegetación local en los proyectos de paisajismo.

- Fomentar el uso de técnicas de diseño que favorezcan la biodiversidad y la sostenibilidad.

-

Aumento de la disponibilidad de especies nativas:

- Reproducir especies nativas en viveros para facilitar su acceso a los paisajistas.

- Promover la utilización de estas especies en proyectos urbanos, públicos y privados.

Esto mejorará los servicios ecosistémicos, como la calidad del aire, la regulación del clima, la conservación del agua y el fomento de hábitats para la fauna urbana, resultando en entornos urbanos más saludables.

El aumento de especies nativas también conferirá a las ciudades una identidad única y fortalecerá la identidad biocultural, reduciendo la «ceguera vegetal» al conectar a los ciudadanos con la biodiversidad local. Esta apreciación fomentará esfuerzos adicionales para conservar estas especies.

Además, se propone aumentar las interacciones con las plantas mediante un módulo demostrativo en el centro productivo y un programa de actividades, incluyendo discusiones sobre conservación y exposiciones de arte, para enriquecer la experiencia y concienciar sobre la importancia de la biodiversidad.

Siguientes pasos:

Tras la creación de las tres unidades de negocio, se procederá a identificar diversas colaboraciones estratégicas con el objetivo de ampliar nuestro alcance y cumplir con las metas de impacto establecidas. Estas colaboraciones se enfocarán en los siguientes aspectos:

- Establecimiento de una red de viveristas y paisajistas: Se creará una red de viveristas y paisajistas comprometidos con la sostenibilidad. Se les brindará capacitación y asesoría para fortalecer sus capacidades y promover prácticas sostenibles en su labor.

- Desarrollo de programas educativos y culturales: Se establecerán colaboraciones con universidades locales que trabajan en el ámbito de la infraestructura verde, como la Ibero, La Salle, ITESM y UNAM ENES León. Juntas, se diseñarán e implementarán programas educativos y culturales que promuevan la conciencia ambiental y la adopción de prácticas sostenibles en la comunidad.

- Vinculación con instituciones internacionales: Se establecerán vínculos con instituciones de renombre internacional, como ONU Hábitat y el World Economic Forum. Estas alianzas permitirán captar fondos, establecer relaciones estratégicas y acceder a redes globales de apoyo y conocimiento.

- Obtención de recursos gubernamentales: Se explorarán y gestionarán oportunidades de financiamiento a través de programas de apoyo gubernamentales como el Programa Desarrollo de la Horticultura Ornamental de SADER. Estos recursos serán fundamentales para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad del proyecto.

- Replicación del modelo en otras regiones: Se analizará la viabilidad de replicar el modelo de vivero en otras localidades con clima semiárido. En caso de ser factible, se establecerán viveros especializados en la reproducción de vegetación adaptada a las condiciones climáticas de cada región.

-

Proyecto Socioambiental Xona

Reseña del proyecto de titulación de Ana Rosa Gordillo Terrón. Generación 2022. Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.

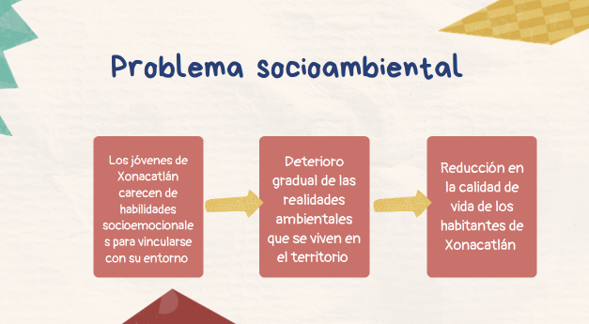

Contexto:

El “Proyecto Xona”, surge en 2021, como parte de Hagamos Composta, asociación que tiene como objetivo reducir la cantidad de residuos producidos en las ciudades a través de un servicio de recolección y transformación de residuos orgánicos.

En 2020 la población total de Xonacatlán fue de 43,035 habitantes, de los cuales 22% lo componen jóvenes entre 15 y 24 años (INEGI, 2020) que a través de las entrevistas e interacciones que hemos tenido con ellos, han demostrado una apatía generalizada ante los acontecimientos sociales y ambientales de su comunidad. Es importante fomentar la empatía hacia la naturaleza y generar una conexión emocional con ella para poder adoptar comportamientos sostenibles hacia el medio ambiente.

Propósito:

Desde sus inicios, el proyecto ha contado con el apoyo de un grupo de jóvenes residentes en el área donde se realiza la recolección y transformación de residuos orgánicos. Estos jóvenes, además de convertirse en amigos de la iniciativa, han pasado a ser parte fundamental del proyecto. Es por ello que se ha planteado el Proyecto Xona, cuyo objetivo es crear y fortalecer espacios para el desarrollo de habilidades socioemocionales y de liderazgo en los jóvenes de Xonacatlán. A través de una comunidad de reflexión, apoyo y acción, se busca abordar las problemáticas socioambientales de su entorno, con el fin de mejorar gradualmente las realidades sociales y ambientales de la localidad y, en consecuencia, la calidad de vida de sus habitantes.

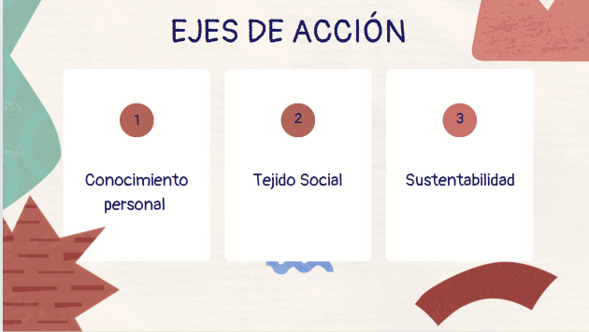

Un enfoque integral para el desarrollo personal y social

Este acompañamiento se enfoca en tres ejes de acción:

- Autoconocimiento: Se incorporan actividades y procesos que permiten a los estudiantes explorar y comprender su propio ser, identidad, emociones, heridas, fortalezas, y sueños para que de esta forma puedan tener un discernimiento sólido y fundamentado en la formulación de sus proyectos de vida.

- Tejido social: Se fomenta la construcción de relaciones sólidas y participativas a través del encuentro, la reflexión, el diálogo y el cuidado mutuo. Se busca que los jóvenes aprendan a colaborar, comunicarse de manera efectiva y resolver problemas de forma conjunta, fortaleciendo así los vínculos con su comunidad. Buscamos que los jóvenes aprendan a colaborar, comunicarse efectivamente y resolver problemas de manera conjunta, a la vez que establecen vínculos sólidos con su comunidad.

- Sustentabilidad: Buscamos resignificar la relación que tienen los jóvenes con la naturaleza, a través de la sensibilización y comprensión de los problemas ambientales del mundo y específicamente de su comunidad.

Es crucial que la juventud reconozca la importancia de cuidar el medio ambiente y que asuma la responsabilidad de sus acciones y cómo estas pueden afectar de manera positiva o negativa a futuras generaciones

Un paisaje en transformación: De lo rural a lo urbano

El municipio de Xonacatlán ha experimentado una drástica transformación en las últimas décadas. Lo que antes era un territorio predominantemente rural, dedicado a la agricultura, la silvicultura y la ganadería, ha dado paso a un paisaje urbano dominado por los sectores de servicios e industrial.

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Xonacatlán (2022-2024), hace apenas quince años, la zona agropecuaria ocupaba el 87.4% del territorio municipal, con un 58.4% dedicado a la agricultura, un 22.5% a los bosques y un 6.5% a los pastizales. El resto del territorio correspondía al área urbana.

Problema socioambiental:

Promueve la comprensión de las diversas realidades socioambientales y la aspiración del bien común. Impulsamos un liderazgo que no se centra en intereses propios, sino que encuentra sentido en el contexto y el trabajo colectivo. Este liderazgo busca la transformación socioambiental y el beneficio de las comunidades (Rincón, 2022)El programa busca generar una conciencia sobre la gravedad de la crisis cultural y ecológica que está viviendo el planeta a la vez que busca resignificar la relación de los jóvenes con la naturaleza a través del fortalecimiento y desarrollo de habilidades socioemocionales, de esta forma se incrementará el cuidado del patrimonio cultural a través del desarrollo de propuestas que mejoren las condiciones ambientales del territorio.

De acuerdo a Humberto Maturana (1990) “No hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto”, lo que implica que las emociones no solo son reacciones pasajeras o estados de ánimo, sino fuerzas que dan forma a nuestras decisiones, comportamientos y acciones.

Al reconocer el papel fundamental de las emociones en la motivación de nuestras acciones podemos fomentar cambios positivos y duraderos hacía acciones más sostenibles.

Mapa sistémico de la Teoría de Cambio:

Hagamos Composta no se limita a operar únicamente en Xonacatlán; cuenta con más de 16 sedes en diversas ubicaciones como México, España, Costa Rica, Honduras y El Salvador.

Nuestro objetivo es sistematizar la experiencia obtenida en Xonacatlán y replicarla en los distintos terrenos donde operan las otras sedes. Esto se realizará adaptando el enfoque a los contextos y necesidades específicas de cada lugar, pero manteniendo el mismo objetivo fundamental: desarrollar habilidades en los jóvenes para que se sientan capaces de llevar a cabo proyectos autogestivos que beneficien a sus comunidades.

Para replicar este acompañamiento en los diversos territorios donde opera Hagamos Composta, es fundamental establecer un vínculo estrecho con los habitantes de cada comunidad. Idealmente, se debe realizar un «metadiagnóstico» inicial que nos permita obtener una comprensión más profunda y detallada del contexto.

Por otro lado, es importante investigar si existen otras iniciativas en el área que estén generando impacto y, de ser posible, colaborar con ellas para evitar duplicar esfuerzos y trabajar en equipo en el fortalecimiento de las acciones existentes.

Conclusiones:

Nuestro objetivo es que este acompañamiento evolucione hacia la autogestión, asegurando su sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, reconocemos la importancia de establecer primero unas bases sólidas, fomentando hábitos y compromisos firmes. Una vez logrado esto, podremos dar un paso atrás y permitir que los jóvenes tomen la iniciativa, asegurando que el impacto del curso continúe y se expanda.

-

Las semillas de la UMA

Culminó con éxito mi paso por la Universidad del Medio Ambiente. Esta casa de estudios no me es ajena, pues ya tuve la oportunidad de conocerla al cursar el diplomado en Economía Circular. Estoy seguro de que este no será mi último encuentro con este lugar tan mágico, donde he adquirido valiosas enseñanzas.

Hace dos años emprendí la aventura de comenzar la Maestría de Proyectos Socioambientales, o como aquí le decimos MAPS. Esa semilla fue plantada y hoy se empiezan a ver las raíces tan fuertes que se han generado en cada uno de los próximos graduados y graduadas de esta generación, todo el fruto que se ha dado y la cantidad de semillas que se siguen sembrando dentro y fuera de la UMA.

Por dar algunos ejemplos, se han gestado proyectos que buscan el buen vivir de las personas, huertos educativos en las escuelas, un invernadero que busca rescatar y preservar árboles, se creó una comunidad agroecológica, se están acompañando jóvenes para que puedan ser líderes de su propia historia, etc.

La UMA no solo es un lugar de formación, sino también un espacio seguro de encuentro y diálogo, donde se gestan alternativas de vida.