¡Tu carrito está actualmente vacío!

Autor: Proyectos Socioambientales

-

Educación para la sustentabilidad

Un ejemplo de educación para la sustentabilidad

En la Sierra Norte del estado de Puebla, en el municipio de Cuetzalan se encuentra la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske que significa “unidos venceremos”. Está conformada por 8 cooperativas y 3 asociaciones civiles. Agrupa a más de 34,000 familias, el 73% de los socios son indígenas y el 64% son mujeres.

Tosepan está basado en principios y valores cooperativos desde la cosmovisión de los grupos originarios de la región, principalmente los nahuas, quienes desde el contexto histórico y territorial cuentan con un arraigo y unión muy especial con la Madre Tierra, y quienes han ido resolviendo colectivamente las necesidades locales bajo esquemas de economía social.

Educación desde lo propio

Una de ellas, sin duda ha sido mejorar la calidad de la educación para las y los niños quienes al entrar a un sistema público de educación perdían conexión e interés por las actividades locales, se desconectaban de lo colectivo y buscaban oportunidades fuera del territorio del que eran parte.

Ante esta situación se creó en 2006 Tosepan Kalnemachtiloyan que significa escuela de todos. Ésta, desde su origen ha buscado ser un espacio para cuidar y procurar el medio ambiente y la relación que tienen como pueblo indígena, el cultivar y fortalecer la identidad colectiva y por supuesto el preservar y promover la lengua náhuatl.

En sus inicios se basaron en el método Montessori, sin embargo, con el tiempo desarrollaron la metodología Tosepan. Actualmente es una escuela bilingüe indígena que cuenta con preescolar, primaria y secundaria.

(Mary Jose Torre, 2022)

Transmitir la esencia por medio de la educación

Gran parte de la esencia de Tosepan Kalnemachtiloyan es el enseñar conocimientos y saberes locales, principalmente sobre actividades agropecuarias y artesanales. Las niñas y niños tienen 30 minutos al llegar a la escuela para trabajar en el huerto con las técnicas que les han compartido las familias cooperativistas y campesinas. Ellos aprenden la técnica, pero también complementan lo aprendido con materias como matemáticas, biología y otras.

Una escuela para la vida

La escuela busca formar jóvenes que sean parte de la forma de vida de Cuetzalan, desde la visión colectiva, ecológica, cosmológica y solidaria, y que puedan integrar en sus procesos educativos información, prácticas y técnicas que les sean útiles y relevantes en estas formas de vivir y ver la vida.

(Mary Jose Torre, 2022)

¿Cómo garantizar el relevo generacional?

Conforme van creciendo, se les van enseñando técnicas de investigación y metodologías para que puedan entrevistar a las personas de la comunidad, a las abuelas y abuelos y que ellos puedan transcribir los resultados y con ello se pueda preservar y retomar la experiencia que tienen. Esta información se traduce a náhuatl y español para que funcione como material de consulta.

Padres y familias con un rol activo en el proceso

Además, las familias cuentan con roles y actividades dentro de lo escolar, uno de ellos es generar faenas para el mantenimiento y conservación de las instalaciones, así como asegurar la alimentación digna, regional y adecuada para las y los estudiantes.

Innovación educativa comunitaria

Tosepan Kalnemachtiloyan es un gran ejemplo de innovación educativa con pertinencia local, que responde al contexto y necesidades de la población y que se crea para fortalecer la identidad y riqueza cultural a la vez que refuerza la construcción de relaciones entre personas y el medio ambiente para tener vidas más sustentables.

Mi paso por la UMA

La maestría en Proyectos Socioambientales nos permite hacer parte de diversas temáticas, materias y comunidades, con lo cual podemos realizar análisis sobre diversos temas, cómo se relacionan y qué impactos tienen en los contextos donde están situados. En este caso, se resalta la importancia de la innovación educativa con las infancias y la relevancia que tienen estos procesos en la búsqueda de alternativas justas, solidarias y amigables con el medio ambiente, como lo es la Unión de Cooperativas Tosepan y específicamente Tosepan Kalnemachtiloyan.

Referencias:

- Benton, A. 2017. Paisaje Lingüístico en Tosepan Kalnemachtiloyan: “Lecturas” sobre Educación Intercultural y Revitalización.

- Unión de Cooperativas Tosepan & Circo Maya (eds.). (2018) ¡Somos Tosepan! 40 años haciendo camino.

Escrito por: Mary Jose Torre, estudiante de segundo semestre de la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Redefiniendo la sostenibilidad: del decir, al ir siendo

La presente, es una de cuatro entregas (1/4) que busca reflexionar y redefinir la sostenibilidad de manera práctica, desde los aprendizajes y experiencias obtenidas en la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente

El equipo:

En el seminario de Fundamentos de Sostenibilidad, decidí hacer equipo con Paty Cuevas, estudiante de la generación 2023 de Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad. La ventaja de tener clases interdisciplinarias es que puedes colaborar con diferentes maestrías.

La tarea:

Nos encargaron una tarea en equipo donde co-escribimos un ensayo titulado “Repensando la práctica de la sostenibilidad: del decir, al ir siendo”. El cual compartiremos por medio de este blog en 4 entregas y de esta manera contarte sobre lo que significa para nosotras la práctica de la sostenibilidad.

¿Qué significa sostenibilidad en la vida diaria? Por Mitzi González, 2023.

El significado:

Realizar esta tarea con mi querida amiga Paty, resultó importantísimo para darme cuenta de lo liberador que es repensarse en compañía. Porque este ensayo, a la fecha, me ayudó a aglomerar un paradigma que me estaba limitando en mi forma de vivir.

Así pues, empezamos con este artículo para iniciar la exploración hacia redefinir la “sostenibilidad”.

Desde lo que hoy somos:

Seguramente ya has escuchado sobre esta palabra: sostenibilidad. Parece monopolizada por una sola definición. Encapsulada a que sólo se trata de “cuidar el medio ambiente”, ser “ecofriendlys”, o trabajar los “objetivos de desarrollo sostenible”.

Sin embargo, puede que esa limitación que le hemos dado al concepto resulte perjudicial para realizar los cambios que hoy necesitamos. Para poder redefinir semejante palabra, debemos empezar desde lo que cada quién es.

Te invito a que nos aventuremos a reconfigurar y aportar otro punto de vista sobre la sostenibilidad. Al iniciar la redefinición de la sostenibilidad, empezamos por ir separando los hilos que nos han hecho narrar la sostenibilidad como una sola entidad fragmentada, estandarizada y que apunta hacia la idea del desarrollo. Para poder hacerlo, tenemos que partir de las ideas, emociones, paradigmas y sentimientos que se encuentran en nosotros mismos.

El pensamiento fragmentado:

Herrero (2013) en el ensayo de “Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible” menciona que, encaminarnos a una cultura de sostenibilidad requiere de reconstruir aquello que nos está condicionando a repetir los patrones actuales de una cultura basada en el dominio sobre la naturaleza y sobre los cuerpos. Es decir, que el pensamiento fragmentado que divide al mundo en dos (dicotomiza), ha facilitado que nuestra sociedad se subordine a la producción económica y esta se desvincule de la vida y la naturaleza.

Producir riqueza se ha convertido en la bandera del progreso al que cualquier sociedad debe aspirar para encontrar la verdadera libertad, igualdad y justicia del buen vivir. Por lo tanto, la producción económica se convirtió en el centro de la sociedad y cualquiera puede aportar con dar su tiempo por un salario, a lo que denominamos trabajo.

Al subordinar a las personas (sociedad) y a la naturaleza (tierra) al capital (dinero) estos se han convertido en entidades (mercancías) que deberán ser explotadas para mantener el progreso económico.

Bosque y ciudad del desarrollo. Por Mitzi González, 2023.

Cuestionar el “desarrollo”:

Un año antes, Mies en 1993 en el texto “El mito de la recuperación del retraso en el desarrollo” propone con urgencia la necesidad de cuestionar el famoso “desarrollo”. Esto porque nuestras sociedades tienen una fascinación por querer sostener ese desarrollo.

“Sostenibilidad” es una palabra que hace alusión a sostener algo, entonces la pregunta que deriva es: ¿qué es aquello que se desea sostener? Pues, precisamente, ha sido en el estándar actual que el “desarrollo” es aquello que vale millones de vidas para sostener.

Sin embargo, las economías de mercado, que apuntan a sostener el desarrollo perpetuamente, demuestran que esto no es equivalente a un buen vivir para todos, pues se sostiene de la premisa que ese desarrollo debe ser a costa de las personas y la naturaleza.

En esos términos económicos, es fácil desvincularse de las personas y la naturaleza porque estos son conocidos como medios de producción que llevan las etiquetas de “trabajo” y “tierra”.

Si le quitas la máscara al trabajo y a la tierra, verás que detrás encuentras el rostro de la gente que trabaja por salarios para poder comprar el “buen vivir” y por otro lado, el rostro de la naturaleza convertida en ríos contaminados, monocultivos o deforestación.

Tal cual “sostener el desarrollo” es la obsesión que está causando la crisis civilizatoria y deteriorando la vida al peligrar su capacidad de continuar como la conocemos.

Lluvia y asfalto. Por Mitzi González, 2023.

¿Sostener el desarrollo económico o sostener la vida?:

Sostener el desarrollo tiene la tendencia de invisibilizar todo aquello que no tiene un precio o puede ser intercambiado por un salario. Nuestro sistema se sostiene basado en el mismo pensamiento que considera a un árbol convertido en un mueble de mayor valor que un árbol vivo.

Es así que los árboles sólo tienen valor en la medida que pueden ser productivos para el mercado. Favoreciendo así, que lo natural convertido en un insumo es más valioso para nuestra sociedad que si está vivo en su hábitat natural.

Así los humanos que son de “mayor valor” pueden aportar a los fines económicos que se han establecido como lo importante. La expresión artística, el cuidado, la filosofía, la reproducción, los saberes ancestrales, el amor, la ética, toman una prioridad menor porque no suelen ser productivos económicamente. Aún teniendo una importante relevancia en la dirección que toma la humanidad son invisibilizados, ignorados o totalmente desconocidos para las economías de mercado.

Es entonces que desde estas narrativas o paradigmas estructurales —como lo son los mitos del desarrollo, el pensamiento fragmentado y la obsesión sobre el desarrollo— que se erige la definición más popular de la sostenibilidad: “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias” (UN citando a la Comisión Brundtland de Naciones Unidas en 1987, 2023).

Este concepto delimitó la agenda mundial y con ello a la palabra “sostenibilidad”. El detalle de esta definición es que se sustenta bajo el paradigma de que lo natural es un recurso y que hay que “cuidarlo” para no perder nuestro derecho a seguir explotándolo en un futuro.

De esta forma, la sostenibilidad que hoy se conoce es un simple accesorio más, como unos lentes o una bufanda que puede portar una nación, sociedad, empresa o persona.

Buscando un nuevo centro: la vida:

El arte de repensar la sostenibilidad requiere de valorar todos los pasos previos que hemos tomado como civilización hasta el momento; y al mismo tiempo, legitimar esa necesidad de transformar lo que antes se conocía para buscar formas que funcionen con la realidad que nos acontece.

Por lo tanto, hay que desincrustar a la sociedad y naturaleza de la esfera económica para darle su propia autonomía y libertad para expresarse (Polanyi, 1944). La economía, el desarrollo y el progreso se colocan en espacios de redefinición para poner en el centro la vida misma.

Hablar de la sostenibilidad como una definición estática y estándar para todos, tan consternada por encajar en el sistema económico actual, es precisamente lo que la limita a explorarse en sus diferentes expresiones.

La sostenibilidad como una pregunta que invita a cuidarnos mutuamente:

DePuis y Ball (2007), mencionan que la sostenibilidad no es un problema a resolver con que se deba encasillar a una sola definición, sino un marco de pensamiento que invita a otras formas de pensar.

Es decir, más que una respuesta, la sostenibilidad es una pregunta que abre la posibilidad a: ¿cómo construir sistemas que ayuden a sostener la vida?

La sostenibilidad para alinearse a algo tan diverso, complejo, interconectado y dinámico como la vida, tiene que tener en sus principios comunes estas mismas similitudes. Así como la vida se adapta a los muchos encuentros que tiene con otras vidas, también la sostenibilidad puede respetar sus procesos autónomos sin perderse en la fusión con otros.

Está claro que redefinir la sostenibilidad no es una respuesta concreta, estandarizada y concisa, sino una pregunta en constante transformación que nos coloca en un territorio común para que nuestros diversos caminos de “estar siendo vida” puedan entrelazarse, sostenerse y cuidarse.

Al menos eso va desde mi perspectiva en estos momentos de mi vida, pero me interesa saber: y tú, ¿qué sentipiensas al respecto?

Bibliografía:

- Herrero, Y. (2013). Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible. Revista de Economía Crítica.

- Mies, M. (1993). El mito de recuperación del desarrollo . Ecofeminismo: Teoría, crítica y perspectivas. Instituto de la Mujer. Barcelona

- (2023). “Sostenibilidad”. Recuperado de: https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/sostenibilidad#:~:text=En%201987%2C%20la%20Comisi%C3%B3n%20Brundtland,mundo%20que%20buscan%20formas%20

- DePuis, M. y Ball, T. (2007). “How not what: Teaching Sustainability as a Process”. Citas sobre conceptos D.S., Sust., Sost. 2023

- Polanyi, K. (1944). La gran transformación. Foro de Cultura Económica. México

Escrito por Mitzi González estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, ubicada en Acatitlán, Valle de Bravo, México

Escrito por Patricia Cuevas estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad por la Universidad del Medio Ambiente, ubicada en Acatitlán, Valle de Bravo, México

-

La vulnerabilidad: un territorio común para trabajar las diversas sostenibilidades

La presente, es la segunda de cuatro entregas (2/4) que busca reflexionar y redefinir la sostenibilidad de manera práctica, desde los aprendizajes y experiencias obtenidas en la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente

La sostenibilidad es una práctica que cuenta con una diversidad de manifestaciones. Su diversidad de expresiones es su fortaleza.

Sin embargo existe una tentadora necesidad de estandarizarlo todo. El tema es, que la sostenibilidad para acoplarse a los sistemas de vida, requiere flexibilidad, variabilidad y resiliencia, pero sobre todo ser diversa.

Al mismo tiempo, y por más diversa que sea, hay puntos en común donde podemos encontrar espacios para practicarla en grupo. Porque la personalización de las prácticas de sostenibilidad, si bien, va a variar de persona a comunidad, también tiene sitios comunes para explorar en colectivo. La sostenibilidad es una pregunta en constante transformación que nos coloca en espacios comunes que conectan nuestras diversas formas de vivir para sostenernos y cuidarnos.

Dicho esto, el reto se encuentra en hallar los territorios comunes para trabajar en colectivo la sostenibilidad. Porque no es posible hacer una práctica real de la sostenibilidad sin tomar en cuenta la interconectividad que nos une a todos.

En resumen, significa que la única manera de encontrar un territorio común para practicar la sostenibilidad es precisamente viviéndola desde aquello que todo ser vivo comparte: nuestra naturaleza vulnerable.

Sentir para conectar. Por Mitzi González. 2023

Sentir para conectar:

En el momento de traducir los pensamientos en acciones concretas, comenzamos a interactuar con el mundo. Esas creencias sujetas a visiones o narrativas que tenemos se reflejan en esta experiencia de contacto con el otro. Es en nuestra sensibilidad y en una visión alineada a explorar la sostenibilidad que encontramos un espacio común para conectar con otros sentires, pensares y saberes.

De acuerdo con Brene Brown, autora del libro “El Poder de la Vulnerabilidad” define la vulnerabilidad como “como incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Sin embargo, también menciona que es el lugar donde nace el amor, la pertenencia, la alegría, el coraje, la empatía, la responsabilidad y la autenticidad”.

El territorio compartido para trabajar esa sostenibilidad, está en nuestra capacidad de sentir. Como seres vivos, reconocer nuestra sensibilidad nos ayuda a interpretar el mundo y esas interpretaciones nos ayudan a elegir acciones y pensamientos para interactuar con él. Elegir interactuar desde un posicionamiento que pone en el centro la vida y acepta las diversidades en la sostenibilidad, es la oportunidad para atender también lo que sentimos.

La vulnerabilidad como territorio para conectar:

Encontramos que el inicio de un trabajo activo hacia integrar la sostenibilidad como una práctica de nuestro ir viviendo suele ser el dolor que nos genera ver esta escasez de armonía con el entorno. La desesperanza que puede venir acompañada de rabia, apatía, dolor o hartazgo es una oportunidad de encuentro de sensibilidades.

Consideramos que sentir miedo y dolor son aspectos que cualquier ser vivo ha experimentado. La capacidad sensible es un espacio generoso en el que al sumergirnos, podemos conectar de una forma más profunda con otros seres vivos.

Desear la transición:

Practicar la sostenibilidad encuentra sus puntos en común, en aquello que inició el movimiento hacia ello. Generalmente puede ser esta sensación de incomodidad o de inconformidad con el propio estilo de vida o el de otros, o hacia las consecuencias generadas por el deterioro ambiental.

Como menciona Herrero (2013), para que esta civilización evolucione requiere desear la transición. Esto significa que tiene que desear integrar a su vida formas más sostenibles de vivir. Se debe partir de reconocer la sostenibilidad como la vía para seguir siendo vida. Es decir, debe surgir desde nuestra propia libertad y autonomía elegir la sostenibilidad.

La sensibilidad de la vulnerabilidad:

Antes de llegar a eso, empecemos por la apertura, por el territorio común de inicio: nuestra sensibilidad. Esta capacidad de sentir el dolor que nos genera nuestras actuales formas de vivir. Ahí en nuestra agencia individual encontramos el dolor y una necesidad que nos empuja a sanarlo. Por lo que es el deseo de transicionar a formas más armoniosas de estar siendo en vida, la que nos conduce a tomar un posicionamiento ético político donde comenzamos a repensar, de manera muy frecuente en este asunto, y por lo tanto tomar acciones que funcionen como piedra angular para reiterar nuestra práctica de la sostenibilidad.

Herrero (2013) menciona en las Miradas Ecofeministas…. que “lo individual también es político”. Nuestra capacidad de reconocer los sentires y con ello el dolor puede conducirnos a querer anestesiar ese dolor, o bien, desde un sitio de libertad y agencia hacía querer sanar.

El reto compartido es sentir ese dolor, sin caer en la tentación de anestesiarlo, y con ello encontrar la fuerza para hacer las transiciones que necesitamos.

Al movernos para iniciar la búsqueda de sanar nuestra relación con el medio que nos rodea, encontraremos que también sanamos nuestra propia relación interna.

Reconocer que las emociones de desesperanza son un territorio común para practicar la sostenibilidad. Se trata de compartir la dificultad, la incertidumbre, la rabia digna, la urgencia y la incomodidad.

La incomodidad que nos mueve a sanar:

Cualquier practicante de sostenibilidad, por definición entonces, estará en los límites de la incomodidad pues ahí es donde, a modo de indicador, entenderá mejor su relación con el mundo y con ello los ajustes que quiera hacer en el camino. No es posible practicar la sostenibilidad sin permitirse sentir.

Entonces, el territorio común que encontramos es la sensibilidad con énfasis en aquellas sensaciones que pueden ser difíciles de digerir. La incomodidad, el error, la desesperanza y las brechas entre lo que queremos ser y lo que vamos siendo pueden ser espacios de innovación. Nos ayudan a iterar en el camino de la práctica de la sostenibilidad. Es vestirnos de fisuras, celebrar nuestras grietas y compartir con otros un camino que está íntimamente interconectado.

La sostenibilidad se practica desde su totalidad, reconociendo nuestra vulnerabilidad y por ende nuestra capacidad de sentir como espacios comunes para descubrir las manifestaciones diversas del acto de vivir.

La valentía de elegir ser vulnerables:

A partir de esas grietas que encontramos existe la oportunidad de iniciar una búsqueda desde la libertad y dignidad hacia lugares que nos puedan sanar. Hay libertad en ese instante en el que elegimos una y otra vez el valor de sentir y aceptar nuestra naturaleza vulnerable.

El territorio común entonces es ese momento donde diferentes practicantes eligen la valentía de ser vulnerables para transitar hacia formas más amorosas de estar siendo vida. Es decir, que en la práctica de la sostenibilidad, encontramos la oportunidad común de honrar nuestras vulnerabilidades desde espacios de valentía, y libertad para movernos hacia lugares más armoniosos de vivir con el ambiente y los otros.

Eso digo ahora, tal vez mañana cambie de opinión, pero por lo pronto, ¿Qué diferencia hace para ti leer esto?

Bibliografía:

- Herrero, Y. (2013). Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible. Revista de Economía Crítica.

- Mies, M. (1993). El mito de recuperación del desarrollo . Ecofeminismo: Teoría, crítica y perspectivas. Instituto de la Mujer. Barcelona

- Brown, B. (2016). “El poder de ser vulnerable” Urano: México

Escrito por Mitzi González, estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, ubicada en Acatitlán, Valle de Bravo, México

-

Mi línea del tiempo hasta llegar a la Universidad del Medio Ambiente

En este espacio quiero contar mi línea de tiempo hasta llegar a la Universidad del medio ambiente.

-

Huellas autobiográficas:

Hace algún tiempo que comencé a explorar mi interés por recorrer el mundo buscando lugares, proyectos, personas y pistas de quienes viven en armonía consigo mismos y con el lugar que habitan.

Me motiva ponerme la mochila de nómada, y los lentes de asombro para descubrirme a mí misma, a las personas y el entorno.

En este blog comparto unos trazos de mi línea del tiempo, donde ilustro lo que ha dejado huella en mi búsqueda profesional en relación con llegar a la Universidad del Medio Ambiente, en donde estudié la Maestría de Proyectos Socioambientales MAPS .

-

Búsqueda del bienestar personal y el entorno:

Por lo tanto, quiero compartir momentos que para mi han sido significativos en este proceso de búsqueda por la armonía personal y con el entorno.

Foto tomada por Monica Tostado, 2018.

-

Un viaje significativo:

En el verano 2008, al terminar la prepa, con amigos y el arquitecto @IgnacioUlacia partimos en una combi de Guadalajara a los estados de Oaxaca y Chiapas, en una de las paradas visitamos un proyecto social de alumnos en San Juan Cancuc, aquí me llamó mucho la atención que una universidad tuviera un proyecto social en la comunidad.

Me pareció fascinante observar cómo vestían, comían, dormían, oraban. Este viaje fue muy significativo ya que fuimos alojados en casas de personas locales. En nuestros tiempos libres predominaban caminatas de conexión con la naturaleza. Este viaje influyó en que cambiara de licenciatura a la que estaba por ingresar.

-

Visitando una Ecoaldea:

En 2011 conozcí Teopantli Kalpulli, una ecoaldea con más de 35 años en la búsqueda por integrar salud, permacultura y sociedad, de una forma armónica y práctica. Allí conocí a una amiga y maestra, Beatriz Cardenas, quien nos compartió sus conocimientos sobre cocina vegetariana, astrología y cosmética natural. Poner en práctica estos saberes ha transformado mi estilo de vida.

-

Inicios en la permacultura y agroecología:

En el verano del 2012, tuve mis primeros contactos con la agroecología y la permacultura. Tomé un curso de Sistemas Ecológicos impartido por Gerardo Ruiz, el cual fue diseñado en conjunto con su mentor Holger Hieronimi. Este curso estimulando aún más mi interés por conocer más proyectos con temas de construcción sostenible, tecnología del agua, agroecología y cosmética natural.

-

La Universidad del Medio Ambiente:

En 2018 me enteré que existía la UMA. En cuanto me fue posible, en enero del 2019 me inscribí a la Maestría de Diseño Arquitectura y Construcción. Destaqué mi interés en las materias lectura de lugar y construcción con tierra. Fue una grata experiencia escuchar la sabiduría de Oscar Haggerman de viva voz y su imperdible documental “El patio de mi casa”. El cual me inspiró a disfrutar las áreas verdes, donde hay vida y simplicidad. Luego decidí que quería ampliar el especto de conocimientos y por esto hice mi transición a la Maestría en Proyectos Socioambientales.

Fotografía tomada por Monica Tostado en el taller de construcción con tierra en la UMA.2019.

-

Colaboraciones e inspiraciones en el mundo empresarial:

En el 2021, en una colaboración con Francisco Bonilla quien lidera Synergy, empresa y consultora con firmes convicciones en el desarrollo de proyectos sostenibles con tecnología de agua y eficiencia energética, encuentro la inspiración y el ejemplo para los proyectos y emprendimientos socioambientales que quiero emprender.

Este acercamiento al diseño de espacios, aunado a mi pasión por viajar no tanto de forma turística, sino siendo y sintiendo de manera local, sumado a un fuerte llamado por emprender, me ha llevado a explorar el Agriturismo creando alianzas de hospitalidad para visitantes y amantes del bienestar. De donde surge el reciente emprendimiento social llamado “Tejiendo Casas” en conjunto con mi compañera Alexis Gutiérrez, el cual fue planteado como nuestro proyecto de titulación de la Maestría de Proyectos Socioambientales y Green MBA, el cuál fue presentado durante el mes de junio 2023 en la Universidad del Medio Ambiente.

Durante el 2023, me he visto impulsada a tejer una red de personas y lugares que comparten la búsqueda de temas afines a vivir en armonía con la naturaleza, llevando el cuidado de uno mismo, las personas, la biodiversidad, el lugar a emprendimientos prácticos y reales. Los cuales puedan sumar conocimiento a mis intereses en hospedaje, intercambio cultural, conexión con la naturaleza, tejido social, alimento agroecológico, innovación, y explorar de esta manera el planeta tierra.

-

El futuro:

Nos puede ayudar, en esos tiempos difíciles, a recordar que: «el amor no es solo una relación, sino que también es un asunto del alma «(Tomas Moore, 2009) .

Sigo en la búsqueda de un mundo sustentable y regenerativo, donde el bienestar personal, de los seres que me rodean y del entorno son la brújula.

Al terminar la maestría en Proyectos Socioambientales MAPS en la UMA en junio 2023, empiezo una nueva etapa donde me cuestiono mis creencias, y me acompaña la red de personas que he conocido, junto con una buena cosecha de aprendizajes.

Finalmente, invito al lector a hacer una breve recapitulación de los eventos y motivaciones le llevan a la UMA y compartirla.

Elaboración de Mónica Tostado Mónaco, Maestra en Proyectos Socioambientales 2023.

Bibliografía sugerida: Tomas Moore (2009) El cuidado del alma: cultivar lo profundo y lo sagrado en la vida cotidiana.

-

-

Turismo rural y cuidado del lugar

Territorio rural en México

Desde 1992, la propiedad social de la tierra, conocida como tierra ejidal en México, enfrenta fuertes desafíos ante un mercado de tierras que propicia procesos de privatización, particularmente en contextos de urbanización en localidades rurales (Velázquez Hernández, E. & López Romero, 2022).

Parafraseando a Velázquez Hernández, E. & López Romero (2022), los análisis sobre diferentes problemáticas asociadas a los cambios en el territorio provocados por una urbanización acelerada corresponden a su estudio desde las disciplinas del derecho, urbanismo, sociología política y jurídica, arquitectura, geografía y las ciencias biológicas.

Fotografía de Paulina Urquiza en linderos de la UMA

En la UMA, desde la Maestría de Proyectos Socioambientales (MAPS) tengo la oportunidad de explorar el tema territorio rural desde las asignaturas relacionadas con arquitectura, turismo y negocios logrando un acercamiento interdisciplinario a la importancia de conocer las dinámicas del territorio.

Acatitlán, un territorio rural

San Mateo Acatitlán se ubica en el Estado de México, a medio camino rumbo a Avándaro, el cual es un conocido asentamiento de residencias de lujo de fin de semana y fraccionamientos exclusivos, su desarrollo ha ido en aumento desde los años 70.

Avándaro es vecino al pueblo Valle de Bravo, el cual cuenta con una presa que abastece de agua a la CDMX y que también cuenta con gran afluencia de turismo al ser declarado como Pueblo Mágico en el 2005.

Presa de Valle de Bravo que abastece de agua a la CDMX

En Acatitlán predomina el modo de vida de un poblado agrícola y ganadero, sin embargo, presenta un aumento de población foránea y nuevas dinámicas del lugar a partir de la construcción del ramal de la autopista Toluca-Zitácuaro, desde 2010, sobre el antiguo Camino Real.

La localidad se está paulatinamente usando como un sitio de turismo de fines de semana, convirtiéndose en un destino de turismo rural, siendo parte del municipio Valle de Bravo.

Turismo rural en Acatitlán

En la actualidad, el turismo rural brinda una salida o escape para miles de turistas citadinos y una oportunidad para revitalizar las economías rurales. El turismo rural es un sustituto parcial del turismo urbano o masivo en momentos difíciles (Bhattarai et al., 2005; Drakos y Kutan, 2003; Yuan, 2005).

Por lo tanto, para activar la economía rural sin la venta de tierras ejidales y privatización de las mismas se propone la alternativa de impulsar la renta de propiedades para conservar el patrimonio territorial por parte de la gente originaria.

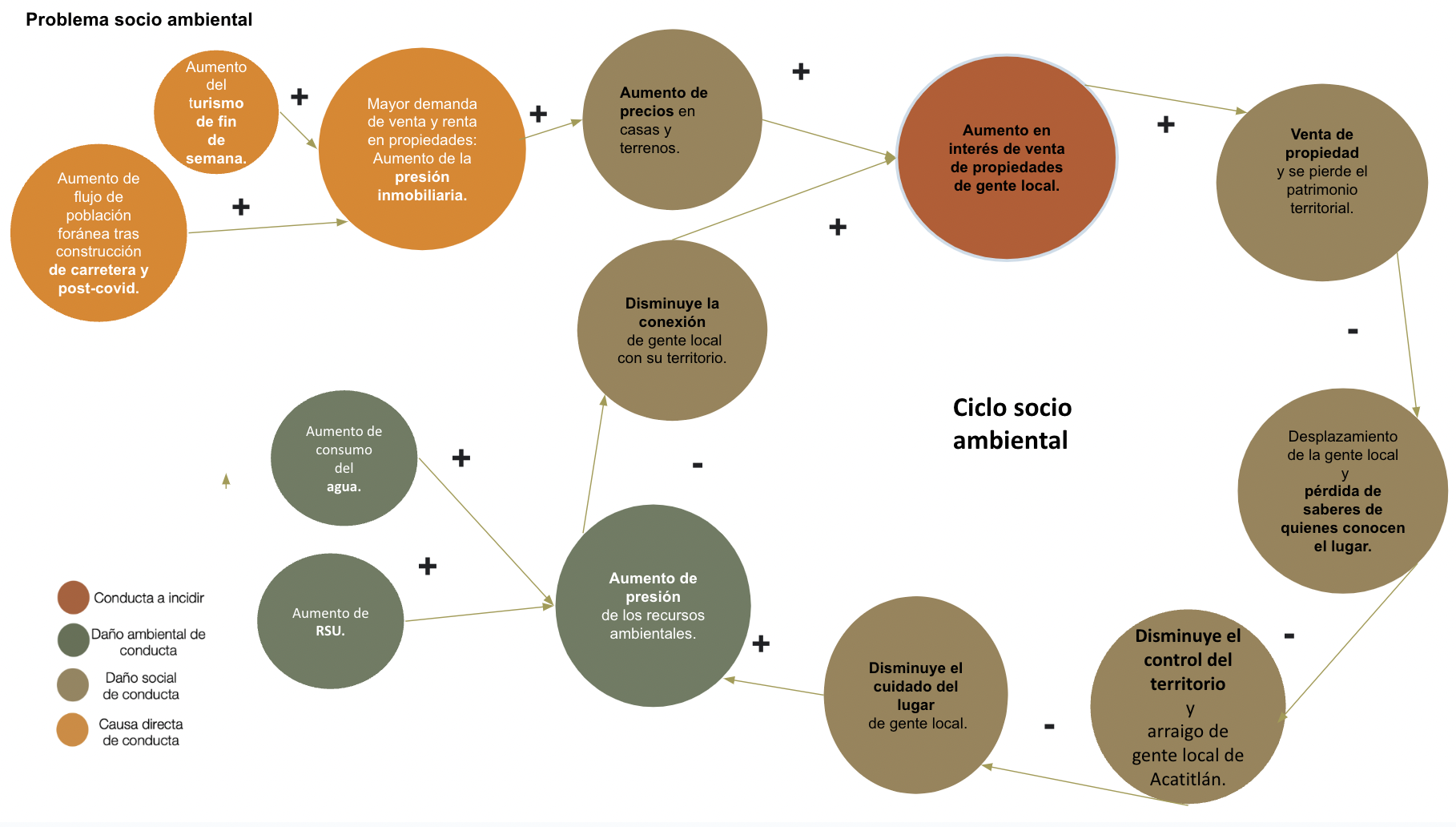

A continuación, se presenta el un ciclo socioambiental visto desde la perspectiva del problema socio ambiental relacionado con pérdida de cuidado del lugar y tenencia de la tierra de la gente local.

Lo cual está relacionado con el aumento de visitantes interesados en comprar y el aumento desplazamiento de gente local que implica la pérdida de saberes de quienes conocen el lugar y una aumento en la presión de los recursos del medio ambiente.

Imagen del ejercicio planteamiento del problema desde pensamiento sistémico (Mónica Tostado)

Alternativas de visitar un lugar

El turismo rural implica viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad. Así como todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma. Con el propósito de experimentar el encuentro con las diferentes formas de vivir de las comunidades que habitan en un ambiente rural y además sensibilizarse sobre el respeto y valor de su identidad cultural (Semarnat, 2022).

El turista no es un visitante-observador en un día de paseo, es una persona que forma parte activa de la comunidad durante su estancia en ella.

Por ello, durante su permanencia en la localidad, el turista aprende a preparar alimentos, a crear artesanías, aprende lenguas ancestrales y el uso de las plantas medicinales.

También cultiva y cosecha lo que cotidianamente consume; es actor en los eventos tradicionales de la comunidad, percibe y aprecia sus creencias.

Turismo rural que cuida el lugar

Las características del turismo rural que cuida el lugar son (Bello, 2017):

- Es un turismo planificado, controlado y gestionado por las comunidades mismas.

- Se reconoce como una actividad complementaria a otras actividades productivas.

- La redistribución de los beneficios es justa y equitativa.

- Genera espacios de diálogo entre civilizaciones con respeto mutuo.

- Invita a los participantes a reconocer y valorar la otredad.

- Conlleva un aprendizaje intercultural mutuo.

- Crea una interacción directa del viajero con el patrimonio biocultural a través de la participación en actividades tradicionales.

- Ayuda al viajero a comprender y valorar la fuerte conexión existente entre naturaleza y cultura de la comunidad anfitriona.

- Muestra al viajero que hay formas de vida basadas en relaciones de reciprocidad.

- Provoca una profunda transformación en el viajero.

- Aporta a la preservación del patrimonio biocultural.

- Es un medio de defensa de la autonomía de las comunidades.

Tendencias a espacios rurales

Según Maximiliano E. Korstanje (2020), diversos y nuevos segmentos humanos tienden o tenderán a desplazarse hacia zonas de ruralidad, o lo que Scott Lash y John Urry (1993) llaman wild spaces (espacios salvajes).

El turismo rural comprende aquellos viajes cuyo propósito es realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural (Semarnat, 2022).

Las acciones del visitante impactan en la localidad rural que visita. Por lo tanto, si se impulsa la interacción con una comunidad rural pueden emerger proyectos socioambientales en beneficio del lugar.

Relación de habitantes que visitan el lugar y los que lo habitan

“Que haya una buena relación entre la gente y el lugar es básico, no debería haber ningún proyecto inmerso que no esté en su contexto originario que no procure atender la relación con la gente local. Este tejido humano con el lugar es la base de un diseño regenerativo” (Pauls, 2022).

La importancia de tejer redes con la comunidad local cuando visitas un lugar se relaciona con la oportunidad de conocer las dinámicas del lugar.

Impulsar la conexión de los visitantes con el lugar

Es indispensable fomentar la conexión con la naturaleza a través del conocimiento de los ciclos del lugar, el cuidado de la persona y otros seres vivos.

Así como, comprender otras narrativas sobre nuestras relaciones, sentires, creaciones y formas de cohabitar con lo no humano y humano. Y generar un compromiso con la biodiversidad y los medios de vida del lugar.

Finalmente, el respeto por cada especie es fundamental, pues fomenta que perdure la biodiversidad para las futuras generaciones, no desde el antropocentrismo, sino en consideración con el ecosistema mismo.

Elaboración de Mónica Tostado Mónaco, en proceso de titulación de Maestría en Proyectos Socioambientales 2023.

Referencias

Velázquez Hernández, E., & López Romero, P. C. (2022). La propiedad ejidal de la tierra en contextos de rururbanización en México: sus desafíos y oportunidades en una ciudad media (Xalapa, Veracruz). Historia Agraria De América Latina, 2(01), 174–196. https://doi.org/10.53077/haal.v2i01.87 (Original work published 19 de julio de 2022) Visitar https://haal.cl/index.php/haal/article/view/87/210

Bello Cervantes, I. y Pérez Serrano A. M. (2019). Turismo Biocultural: Relación entre el patrimonio biocultural y el fenómeno turístico. Experiencias investigativas. Scripta Ethnologica, 39. 109-128. https://www.redalyc.org/journal/148/14853734005/html/.

Ecobnb Red de alojamiento sustentable https://es.ecobnb.com/ visitado 7 abril 2023.

-

Conocer el territorio antes de desarrollar un proyecto

Conocer la vida del territorio rural antes de desarrollar un proyecto

En este blog comparto mis sentires y pensares de la importancia de conocer un territorio antes de actuar con una impulsiva intervención de proyecto en un territorio rural.

Fotografía tomada en los jardines de la UMA por Paulina Urquiza en 2022.

¿Cómo preservar los territorios rurales?

Para afrontar el reto de preservar los territorios rurales, es necesario poner en movimiento una amplitud y diversidad de herramientas, prácticas y metodologías, las cuales, es favorable sean aplicadas en todas las escalas.

Desde la conceptual hasta la más táctica, algunas de ellas son: llevar una profunda lectura del lugar, elección de materiales que se encuentren en el sitio, análisis bioclimático, conocimiento de flujos de agua, corredores biológicos, infraestructura y gestión de residuos sólidos, conocimiento de las dinámicas, usos y costumbres de los locatarios en el territorio.

Sin embargo, no hay recetas para intervenir un territorio rural pero sí hay procesos, como bien comenta Osvaldo Villalobos en su blog. En lo que respecta a la participación, es un proceso en constante construcción, en la que con el tiempo y la práctica, todos los involucrados van desarrollando capacidades y aptitudes para participar cada vez de mejor manera (Villalobos,2022).

Conservar el territorio entendiendo el potencial y dinámicas del lugar

Para conocer el lugar, hay que observar desde múltiples perspectivas, estudiarlo con la gente que lo conoce mejor, sentirlo en cada una de sus fases, implica exhaustivas búsquedas para acercarse a conocer como se mueve.

¿Cuáles son las dinámicas del lugar? Su gente, el agua, corredores de animales, asolamientos, etc.

Por lo tanto, es importante observar las dinámicas naturales del lugar, respetarlas e identificar las posibles sinergias.

Ya que sólo conociendo a la gente, sus tradiciones y la percepción de su localidad se pueden implementar proyectos en los que los huéspedes temporales y dueños generan un cambio en la comunidad respetando el medio que los rodea, cambio que perdura sobre las nuevas (Merino, 2019).

Para saber más sobre el tema puede consultar a Norman Merino en: https://universidaddelmedioambiente.com/team/norman-j-rodea-merino-2/.

Conocer el lugar por 7 generaciones

Como menciona Merino (2019), cuando una familia es parte de un linaje de más de 7 generaciones de relación con un lugar, la cual presenta un desarrollo cultural refinado en sus conocimientos y relación de calidad de vida y es repentinamente movido a otro lugar completamente distinto, pierde gran parte del conocimiento y habilidad de cómo manejarse en ese nuevo entorno.

Desde situaciones cotidianas cómo: ¿Dónde o cómo obtener agua?, ¿Qué se come?, ¿Con qué me curo?, ¿Cómo produzco alimento?, ¿Cuántos ciclos agrícolas se pueden dar?. Hasta situaciones refinadas como: ¿Cómo construyo?, ¿Cómo cocino?, ¿Cómo adorno?, ¿Cómo rezo?.

Las comunidades rurales están vivas

Los suelos se erosionan y las comunidades rurales se erosionan, causado por el bajo entendimiento y bajo desarrollo cultural que son las puertas a prácticas invasivas que erosionaron los suelos, ecosistemas y calidad de vida socioambiental. Por lo tanto, a mayor entendimiento del lugar, menor erosión.

Es importante destacar que entre más se conoce el territorio a nivel técnico, aunado a la sensibilidad social y por lo tanto a la calidad relacional, mejores propuestas pueden emerger. Los lugares tienen historia, tienen características propias y diría que tienen alma.

¿Cómo promover la realización del ser humano en el medio rural para lograr una sociedad más justa y creadora?

Una propuesta de proyecto: Tejiendo Casas

Las decisiones que los seres humanos tomamos sobre la relación con los territorios y el medio ambiente, tendrán consecuencias directas hacia el resto del país y del planeta.

Destinos rurales inigualables serán aquellos que preserven sus ecosistemas, y la autenticidad del sitio.

Tras 4 años de observación intermitente en Acatitlán, entre estudiantes de la UMA, surge el proyecto Tejiendo Casas el cual busca aumentar el cuidado del lugar a través de sus anfitriones locales.

Fotografía de la casa prueba piloto, familia de José Casas 2022, en Acatitlán

La propuesta del proyecto Tejiendo Casas consiste en que los visitantes de la UMA experimenten el turismo rural tejiendo comunidad cuando asisten a sus estudios en San Mateo Acatitlán. Lo que a su vez es un detonador de sensibilización ecológica y de cuidado del lugar.

Finalmente, el crear una red de servicios de hospedaje que habilite espacios en casas, que pertenezcan a anfitriones locales en comunidades rurales, fomentará la sensibilización del cuidado ecológico y vínculos de confianza con los habitantes.

Las buenas prácticas que se esperan para fomentar redes en el turismo rural en Acatitlán :

- Fomentar el liderazgo y la creatividad del anfitrión.

- Experiencias transformadoras para la cohesión social y el cuidado del entorno.

- Propiciar el entendimiento de las dinámicas del lugar. Y propiciar la convivencia sana entre locales y visitantes.

Elaboración de Mónica Tostado Mónaco, en proceso de titulación de Maestría en Proyectos Socioambientales 2023.

Referencias

Rodea, Norman Merino (2018) Extracto del documento “Modelo de Co-creación de Destinos y Evaluación de Impactos del Ecoturismo”, CONABIO.

Villalobos, Osvaldo 2022 Procesos participativos. Journal rural. https://journalrural.com.mx/2022/01/23/siempre-son-mejores-los-procesos-participativos-depende/. Visitado en mayo 2023.

-

Interrelaciones dentro de la UMA

El tejido social dentro de la UMA

De acuerdo con Hábitat para la Humanidad, una fundación que promueve el reconocimiento de la vivienda como un derecho humano, existen 2 tipos de tejido social (Hábitat para la Humanidad, 2021):

- El familiar: que se define por parentescos sanguíneos o núcleo mutuo que convive a diario.

- El comunitario: Nace de diferentes núcleos familiares que convivan muy cerca.

En la Universidad del Medio Ambiente, el tejido social al interior es un tema que se aborda desde diferentes perspectivas porque es muy importante escuchar, nutrir y comprender los asuntos desde la multidisciplinariedad para permitir que una idea sea construida desde diferentes miembros de la comunidad interna, o puntos de vista divergentes.

Cada cinco semanas, alrededor de 60 UMANOS nos reunimos presencialmente en Acatitlán y atendemos a nuestros seminarios y talleres, específicamente los aprendedores de la Maestría de Proyectos Socioambientales (MAPS) podemos elegir seminarios y talleres del resto de las maestrías, lo cual nos permite cohabitar diferentes disciplinas y perspectivas.

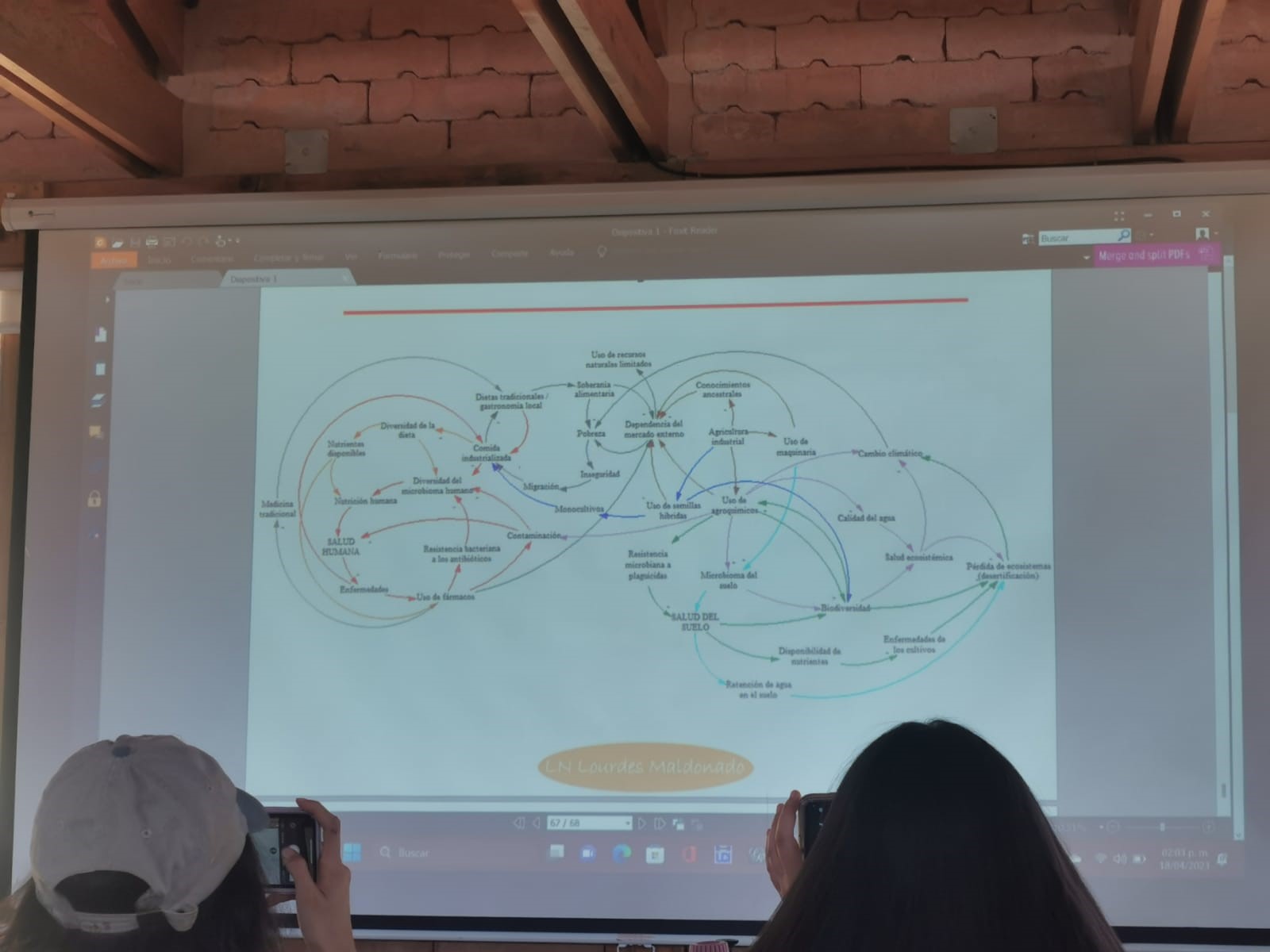

En el seminario de Pensamiento Sistémico nos enfocamos en entender cómo dentro de un sistema humano la acción que un agente realiza, siempre tiene impacto en otro agente. En otras palabras, cada acción tiene una consecuencia y cada consecuencia potencia otra acción.

UMA, Auditorio en el Seminario de Pensamiento Sistémico. Acatitlán, Estado de México.

Fotógrafo Alejandro Jiménez, 2023, Acervo personal.¿Para qué entender la importancia de las interrelaciones?

Principalmente porque vivimos en una sociedad interconectada y somos seres sociales. Siempre estamos compartiendo con otros seres y nuestras cadenas de suministro están atadas a la convergencia de esfuerzos y trabajos para que todos podamos seguir viviendo.

Cuando logramos entender que todo lo que hacemos, tiene un impacto sobre otras personas y sus vidas, podemos evaluar de manera más abierta y compleja nuestra forma de vivir.

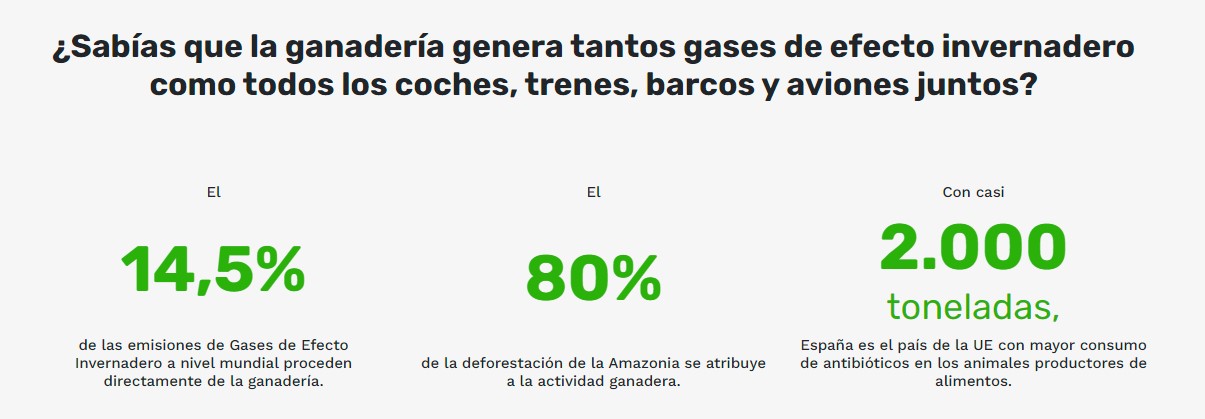

Por ejemplo, alguien que consume solamente carne de vaca, genera una mayor demanda de ese producto en específico. Lo que provocará que se produzca más carne de vaca, para esta etapa, todos ya sabemos que la producción en exceso no es muy amigable con el medio ambiente y mucho menos con esos animales.

Extraído del sitio web: Green Peace España. Consumismo de carne. (Green Peace, 2021)

El mismo principio aplicaría para una persona que solamente consume vegetales, quelites y otros productos de la tierra. Eso hará que se produzcan más vegetales y por ende se requieren más tierras disponibles. Esto generará un cambio del uso de suelos en diferentes territorios.

Podemos apreciar la interrelación de nuestras formas de vivir en ejemplos tan sencillos como complejos.

¿En dónde nos encontramos dentro de los sistemas humanos?

La respuesta sencilla sería decir que solamente estamos y nos representamos en nuestros hogares, en nuestras escuelas, trabajos y comunidades sociales pero la realidad va mucho más allá porque nuestras acciones se ven representada en el sistema completo.

En la UMA nos invitamos constantemente a evaluar cómo es que nuestras acciones y formas de vida, afectan, mueven y transforman los diferentes sistemas humanos en los que vivimos y compartimos con múltiples personas y en diferentes contextos.

Esta es una de las razones por las cuáles me encanta la Comunidad de Aprendizaje de la UMA porque te incita al cuestionamiento, te reta a abrir más el panorama pero siempre te acompaña a verlo desde las múltiples disciplinas que forman la Comunidad interna y eso es uno de los componentes más enriquecedores.

Escrito por Alejandro Jiménez Vázquez

IG: @soyalejandroemprende, estudiante de la Maestría de Proyectos Socioambientales.

Referencias

Green Peace. (2021). Consumo de carne | Greenpeace España – ES. Greenpeace España. Retrieved May 15, 2023, from https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/carne/

Hábitat para la Humanidad. (2021). El tejido social. Hábitat para la Humanidad México. Retrieved May 9, 2023, from https://www.habitatmexico.org/article/el-tejido-social

-

Acatitlán ¿Un Pueblo Sostenible?

¿Conoces San Mateo Acatitlán?

San Mateo Acatitlán, es un pueblo rural donde convergen los diversos paisajes y cordialidad de su gente, sin duda quien lo visita queda maravillado. Se ubica en el municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México, a una altura de 2,000 msnm (CONAMP, 2021). La Universidad del Medio Ambiente se encuentra en dicho territorio.

Entrada a San Mateo Acatitlán (Fotografía tomada el 11 de marzo 2023, por Talia Martínez)

Acatitlán cuenta con una gran riqueza natural y cultural, donde fluye la gente, las ideas, las especies de plantas y animales, pero principalmente el agua, que viaja desde las cumbres de las montañas hasta incorporarse al cuerpo de agua conocido como Río Chiquito.

Esta dinámica del agua es muy importante, ya que se ve reflejado en su nombre pues Acatitlán quiere decir carrizal en náhuatl, una planta que es característica de los humedales.

Diversidad biológica

Acatitlán pertenece a la sub cuenca Valle de Bravo-Amanalco donde predominan los bosques templados. Estos se caracterizan por ser el hábitat de diversas especies, incluyendo la humana, presenta una abundancia de recursos hídricos y forestales que brindan importantes servicios ambientales a las comunidades (Iriberri, 2018).

De acuerdo con Watanabe (2018), estudiante de la UMA, la vegetación va cambiando conforme la altitud. En altitudes mayores encontramos bosques de pino y encino, bromelias, orquídeas, helechos, musgos, hongos y líquenes.

La selva baja caducifolia se desarrolla en zonas de altitud media. Podemos encontrar árboles medianos como madroño, zapote, arrayán, capulín y sauce.

Por último, en altitudes bajas están los pastizales inducidos y tierra agrícola, hay algunos terrenos con evidente degradación del suelo, esto causado por monocultivos. Sin embargo, existen algunos ranchos donde se han implementado proyectos de permacultura.

Bosques en Acatitlán (Fotografía tomada el 11 de marzo 2023, por Talia Martínez)

Por otra parte, entre la fauna silvestre que se puede encontrar está el coyote, conejo, tlacuache, ardilla, mapache, tejón, cacomixtle, liebre, hurón, huilota, codorniz, gorrión, calandria y pájaro azul (Ávalos Ramos y Díaz Aguilar, 2020).

Sociedad, Historia y Cultura

La cuenca de Valle de Bravo fue habitada originalmente por Mazahuas y Matlatzincas, pueblos agricultores. De acuerdo con Watanabe, las personas originarias de Acatitlán son descendientes de migrantes que fueron traídos a laborar en la producción agrícola de una red de rancherías dónde construyeron las primeras iglesias de la región: Santa María en Valle y San Mateo en Acatitlán. La producción se encontraba en la hacienda de Gavia, para luego ser enviada a otras ciudades (Watanabe, 2018).

De acuerdo con el censo 2020 de INEGI San Mateo Acatitlán tiene una población total de 1, 181 habitantes, de los cuales el 54% son mujeres y el 46% hombres. El 90% de los habitantes práctica la religión católica, por lo tanto, las festividades que se realizan están relacionadas con la misma.

Cada año el 21 de septiembre se lleva a cabo la fiesta patronal de San Mateo Acatitlán. También, en noviembre y diciembre se llevan a cabo posadas, peregrinaciones y diversas actividades tradicionales.

Iglesia de San Mateo Acatitlán (Fotografía tomada el 11 de marzo de 2023, Talia Martínez)

La población de Acatitlán se dedica, principalmente, a las actividades domésticas, comercios, servicios, el campo o la construcción.

En 2010 se construyó la Autopista Toluca –Zitácuaro que atraviesa el lado oeste de Acatitlán, lo que ha cambiado la dinámica de las actividades económicas, ya que trajo con ello turismo, provocando un gran crecimiento urbano, gentrificación y presión en las zonas cercanas a la carretera. Proceso que se ha acelerado después de la pandemia y otras actividades colaterales como la llegada de foráneos a la zona.

Manantial Crustel: conexión con el lugar

El agua, para los habitantes de Acatitlán, es un recurso de gran importancia y no solo por su valor vital, sino porque forma parte de su hogar, de sus raíces y de su esencia e historia como comunidad.

El manantial, ojos de agua, arroyos o «caños» como comúnmente le llaman las personas locales, son lugares de encuentro con el vital líquido, en donde cada quien de manera personal puede vivenciar diversas experiencias, desde la cotidianidad de usar el agua para riego, los días de diversión en familia o simplemente lugar de admiración y meditación.

Manantial El Crustel (Fotografía tomada el 12 de marzo, por Talia Martínez)

En la siguiente imagen se muestra un recorrido realizado con amigos y amigas.

En camino hacia “El Crustel”, hasta adelante una niña y un niño que fueron los guías de la caminata (Fotografía tomada el 12 de marzo 2023, por Talia Martínez)

Los pequeños guías locales comparten la importancia de cuidar el agua, los bosques, las plantas y cómo para ellos ese lugar es especial y disfrutan de vivir ahí. Desde pequeños, los habitantes de Acatitlán, tienen una conexión con su tierra, con sus recursos y están conscientes de la importancia de cuidarlos.

Cuando se llega al manantial, cada persona conecta a su manera con el lugar, son momentos de encuentro con la naturaleza y consigo mismos.

Momento de reflexión en el manantial (Fotografía tomada el 12 de marzo, por Talia Martínez)

Acatitlán ¿Un pueblo sostenible?

Sin embargo ¿Podríamos considerar Acatitlán como un Pueblo sostenible?. El desarrollo urbano en Acatitlán se ha acelerado en los últimos años, sin embargo como hemos visto aún conserva características naturales y sociales únicas. Lo cual lo convierte en un lugar atractivo para muchas personas que buscan una vida más en contacto con la naturaleza.

Sin embargo, es indispensable que los proyectos que se desarrollen estén diseñados desde y para la comunidad, donde se aprovechen los recursos disponibles, pero siempre respetando la dinámica de la naturaleza y sociedad.

Mónica Tostado menciona en su publicación Desarrollo Rural Sostenible, que pensar en pueblos sostenibles es imaginar un futuro de abundancia y cuidado del planeta donde se combina lo mejor de la tecnología con los saberes locales.

De manera personal considero que Acatitlán, va por buen camino, sin duda tiene todo para ser un Pueblo Rural Sostenible. Sus habitantes conocen sus recursos, los aprovechan, pero también los protegen.

En el 2022 se publicó el artículo «IMAGEO: Una poderosa herramienta en el codiseño de proyectos sociaombientales», en este escrito también se comparte un poco del sentir y las preguntas que diversos estudiantes de la Maestría en Proyectos Socioambientales nos seguimos haciendo.

Comunidades Organizadas por el Agua

En el Valle de Acatitlán en los últimos años ha aumentado la presión inmobiliaria lo que ha puesto en peligro el sistema socio-ecológico. Principalmente en torno al agua, ya que más personas bajo los esquemas de desarrollo actuales significan: más generación de residuos, más consumo de electricidad, más cambio de uso de suelo para vivienda, más insumos para construcción (no siempre obtenidos de manera sostenible), y por supuesto aumento en la demanda del vital líquido, entre otros.

Ante esta situación se fundo la organización civil Comunidades Organizadas por el Agua (COA) integrada por las comunidades de San Mateo Acatitlán, Loma de Rodríguez, Loma de Chihuahua, Loma de las Palomas, El Castellano, Los Álamos y Rincón de Estradas las cuales se han visto en la necesidad de defender el agua de sus manantiales, enfrentando peleas contra ranchos, anteponiendo demandas y por supuesto conformando un frente para defender los Derechos Humanos que durante años se han violado en el territorio.

El movimiento sociambiental va en aumento, se han encabezado distintas marchas pacíficas en defensa del manantial El Crustel, que está amenazado por el cambio de uso de suelo causado por obras de nuevos desarrollos inmobiliarios. Se han conformado mesas de trabajo entre las comunidades y el municipio, entre otras actividades en materia de comunicación y fortalecimiento de capacidades.

¿Hemos avanzado?

Como estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales me hago diversas preguntas:

- ¿Cómo mi preparación profesional en la UMA puede apoyar al territorio donde hoy habito?

- ¿Qué herramientas puedo integrar a mi vocación?

- ¿Cómo la Universidad que se encuentra en el territorio puede traer impactos positivos en el lugar?

- ¿Acaso no existe un compromiso institucional por ocupar el territorio más allá de generar agentes de cambio?

- ¿Cómo los y las estudiantes pueden apoyar el territorio que les da la bienvenida?

- ¿Es posible que el entusiasmo sea el elemento clave para regenerar?

Como Ingeniera Ambiental egresada de una Universidad Pública, estoy convencida de que los problemas macros y las diversas crisis planetarias como el Cambio Climático, podrían resolverse mejor si priorizamos la Acción Local, con las comunidades y en los territorios. En la Universidad aprendí a ejercer mi profesión con ética, honradez, lealtad y dignidad, contribuyendo con todo mi empeño y mis facultades al beneficio social.

Actualmente me sigo haciendo las mismas preguntas sobre los beneficios socioambientales que las empresas tienen o podrían tener (llámese agencia de viajes, consultoría, incubadora o universidad). Sin duda tengo más preguntas que respuestas, al final parte del proceso de la Maestría, parte de la Investigación Activa.

Escrito por Talia Martínez, estudiante de 3er semestre de la Maestría en Proyectos Socioambientales

Bibliografía

Avalos Ramos, I.A. y Díaz Aguilar, J.P. (2020). Biblioteca de Acatitlán. [Tesis Maestría, Universidad del Medio Ambiente].

CONAMP (2021), Áreas Naturales Protegidas, http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm (Consultado 06 abril de 2023)

Irriberri Martinelli, A. y Jiménez Jacques, E. (2018). Monte Alto. Propuesta de regeneración en Valle de Bravo. [Tesis Maestría, Universidad del Medio Ambiente].

Watanabe Rojas, C.K. (2018). Vereda Río Chiquito. El agua del manantial, el ecosistema y la cohesión social para el Valle de Acatitlán. [Tesis Maestría, Universidad del Medio Ambiente].

-

El entusiasmo como un elemento para Regenerar

Aquello que nos duele

Fue el primer día del taller presencial de inducción de Maestrías y recuerdo que nos preguntaron:

¿Cuántos de ustedes piensan que las situaciones ambientales empeorarán antes de mejorar?

Fue un poco triste y sorprendente ver que la mayoría alzamos la mano. Entre 5 o 6 optimistas levantaron la mano cuando preguntaron lo contrario.

Uno de los temas relevantes abordados en la sesión de introducción del seminario de regeneración personal, tenía que ver con que un agente de cambio es una persona que está inconforme. Ya sea inconforme con violencia de género, la gentrificación que acentúa la pobreza o el cambio climático. En sus diferentes niveles, la inconformidad, se vuelve una invitación para actuar.

El asunto es que hay inconformidades sistémicas que por su naturaleza tardan más en resolverse. Eso significa que la persona inconforme estará continuamente inundada de inconformidad. De disgustos, frustración y de todo aquello que no le gusta.

Suena doloroso, ¿no?

Pues sí, lo es. No es tan fácil permitirnos ser vulnerables ante algo que nos hace sentir impotencia. Fue por eso, que me llamó la atención lo que nos dijeron a continuación:

“Justo con la experiencia que vivirán en la Universidad del Medio Ambiente, descubrirán herramientas que hagan que tal vez su opinión cambie” (hablándonos a nosotros los pesimistas sobre el futuro).

Esto me hizo pensar que cuando hablamos de sostenibilidad, solemos perder de vista que nosotras mismas somos un sistema que puede construirse con esta misma filosofía. La pregunta que surgió fue: si me angustia tanto el futuro, ¿Esta angustia en mi interior será sostenible para vivir?

Empezar por tu sistema personal

La crisis civilizatoria que estamos viviendo es ocasionada por varios factores de nuestra forma de vida como humanidad. La sostenibilidad, como una alternativa para crear sistemas capaces de sostenerse la vida, es una aspiración en la que apenas estamos descubriendo su significado aplicado en nuestra civilización.

Sin embargo, ¿Cómo tratar de construir una civilización basada en la sostenibilidad, si el miedo al futuro catastrófico que nos acontece es la motivación? A la larga el miedo y la angustia terminan migrando a toda la vida.

Irónicamente, no es sostenible vivir una vida de agente de cambio basada en miedo y angustia. Es válido que la inconformidad que uno siente frente a la crisis civilizatoria sea una motivación para querer cambiarla. El detalle está en que como ser humano, una vida guiada por la angustia y frustración resulta dañina para vivir.

En otras palabras, lo que me pareció entender fue, que antes de dar el paso a llevar la sostenibilidad a quien sabe donde, puedo partir del territorio más inmediato: yo misma.

Nos comentaba Victoria Haro: “Si realmente puedes cambiar tu sistema personal, tendrás más oportunidad de cambiar otros sistemas.”

Cuando hablamos de agencia de cambio, solemos asumir que los cambios que se requieren hacer están afuera de nosotros. Resolver el cambio climático, la pobreza, el desperdicio, la violencia, parecen problemas externos a nuestro sistema personal. El asunto es que si bien, existen fuera de nosotros, muchas veces su origen está en lo internalizado que lo tenemos en cada quien. El origen de la agencia de cambio está en nuestro propio sistema personal.

El entusiasmo nos regenera. Por Mitzi González.

El entusiasmo como un elemento para regenerar

Entusiasmo es todo aquello que nos llena de energía desde adentro, esa emoción que nos irradia para trabajar nuestros proyectos, iniciativas o actividades. Por otro lado, regeneración significa volver a nacer a partir de la esencia, es decir, materializar el potencial para evolucionar.

Entonces, ¿Cómo hacer un sistema personal para que los inconformes no mueran (metafóricamente hablando) en el intento de hacer los cambios que buscan?

En la clase de “Regeneración personal” se abordaron las fuentes de entusiasmo como la herramienta fundamental para ser agentes de cambio y no morir en el intento.

Es decir, construir una agencia de cambio con fuentes de entusiasmo, es formar un sistema regenerativo que nos ayude a trabajar las inconformidades (dolores) que nos encontramos con aquello que nos mueve (entusiasma). Lo mejor de los dos mundos, ¿no?

Construir sistemas regenerativos personales es clave para poder hacer sostenibles nuestros procesos de transformación interna y externamente. Para lograrlo se trata de descubrir nuestros entusiasmos y darles un lugar en nuestra vida para que estos nos proporcionen la energía interna suficiente para lidiar con el desgaste que puede derivar de transformarnos, frente a nuestras inconformidades.

El entusiasmo se convierte en un elemento que nos regenera para enfrentarnos a todo aquello que nos puede agobiar y que queremos cambiar.

Entra en escena: Investigación Activa

En este seminario, nos propusieron una herramienta llamada “Investigación Activa”. Esto será clave para reinventarnos continuamente y fortalecer nuestras fuentes de entusiasmo.

De acuerdo con Jean McNiff (1997) la investigación activa consiste en una práctica enfocada a observar tu propio comportamiento y al reflexionar sobre ello para tomar acciones concretas que ayuden a acercarnos a los resultados que buscamos.

La auto-reflexión es el eje clave para cuestionar nuestro comportamiento y por qué eso se relaciona con lo que somos.

Investigación activa: Una herramienta para explorar el entusiasmo

La investigación activa, aplicada a lo personal, funge como una herramienta que ayuda a explorar lo que es entusiasmo para cada quién y la manera en que tiene un efecto en nuestro propio sistema personal.

La idea de aplicarla, es tanto aprender la práctica para migrarla al desarrollo de proyecto, como el identificar entusiasmos que fortalezcan nuestro rol como agentes de cambio.

Se trata de sistematizar el proceso de prueba y error. Empiezas con la planeación, donde se establece un propósito, que deriva en acciones concretas que consisten en tus experimentos. Después, con base en indicadores realizados en el primer paso de planeación, se miden las acciones realizadas para evaluarlas recopilando la evidencia y analizándola.

Finalmente, en un último paso de reflexión y análisis, se identifican los errores clave y descubrimientos. Es de esta reflexión, que se obtienen los elementos que nos ayudarán a rediseñar y cerrar el ciclo de la investigación activa con una nueva hipótesis que nos acerque al propósito.

Es totalmente iterativo, abierto al error y busca brindar un mayor autoconocimiento que nos ayude a tomar más agencia sobre nuestro sistema personal. La investigación activa es el kit perfecto de exploración, para descubrir lo qué significa entusiasmo y de qué formas se manifiesta en tu persona.

Trabajar nuestro sistema personal, así como trabajar la sostenibilidad es un camino de continua exploración y aprendizaje. No esperes perfección, porque si no tu sistema será tan rígido que no podrás evolucionar. La investigación activa es descubrir preguntas y diseñar experimentos para explorarlas.

Sobre angustias y entusiasmos

Creí que llegaría a una universidad que me daría las respuestas a mis angustias medioambientales.

Me encontré con que enfocarme en las angustias puede ser justamente poco sostenible. ¿Cómo hablar de sostenibilidad si no lo trabajo en mi sistema personal?

No está mal que nos importe mucho el medio ambiente, la civilización o la aplicación de la sostenibilidad, pero tampoco tenemos que sufrir o llenarnos de angustia en el camino. El sufrimiento no te permitirá sostenerte a ti mismo en el proceso de vivir como agente de cambio y trabajar tus inconformidades.

Descubrir los entusiasmos para darles un espacio en tu vida, significa descubrir aquello que te llena de energía desde lo que eres. No es tan fácil identificar el entusiasmo, por ello, la investigación activa es la herramienta ideal para hacer de la exploración un proceso de aprendizaje continuo.

Así que si alguna de tus inconformidades te angustia, pero también quieres cambiarlas, creo que es la oportunidad para que como agente de cambio te preguntes:

y a ti, ¿Qué te entusiasma?

Escrito por: Mitzi González, estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, ubicada en Acatitlán, Valle de Bravo, México

Fuentes:

McNiff, J. (1997). “Action Research for Professional Development”. Recuperado de https://www.jeanmcniff.com/ar-booklet.asp

-

Desarrollo Rural Sostenible

Desarrollo rural sostenible para el bienestar social y ambiental

En el paraíso de José Luis, el cielo está despejado y tiene un azul intenso, el río baja de las montañas y pasa por un lado de su huerto agroecológico.

Frente a su terreno se encuentra la casa familiar de adobe, con la típica tipología del lugar, grandes patios al centro y un corral en la parte trasera.

Fotografía propia tomada en febrero 2023

“Paraíso de José Luis” en el pueblo de Cuautla, Jalisco, México.

Uno de sus pasatiempos favorito es subir a las piedras de la zona arqueológica a ver el amanecer y el atardecer que baña este pintoresco poblado localizado entre verdes praderas y montañas.

José Luis vende sus productos en los mercados locales de pueblos aledaños. Aquí disfruta de compartir información sobre las bondades del suelo vivo, el agua y el sol que enriquecen sus productos.

Ama su tierra, la cuida, le tiene arraigo y conoce su historia.

Cuautla: Lugar de árboles

Cuautla es nombre de origen náhuatl, cuáhutla (de cuáhuitl, árbol y tla, abundancia), cuyo significado es lugar de árboles, o en el bosque.

Escudo Cuautla.

Las especies más comunes en la fauna del municipio son el conejo, liebre, coyote, armadillo y el venado (odocoileus virginianus), éste último, junto con el águila (aquila chrysaetos) representantes de la fauna en el escudo municipal de Cuautla.

La riqueza natural con que cuenta el municipio está representada por 10,041 hectáreas de bosque donde predominan especies de pino, roble y encino, principalmente.

Pueblos Sostenibles

Este pueblo ha sido fuente de inspiración para pensar en pueblos sostenibles como un futuro de abundancia y cuidado del planeta donde ciertamente se combina lo mejor de la tecnología con los saberes locales.

Con el sueño de codiseñar pueblos sustentables me sumerjo en múltiples aspectos relacionados a la urbanización. Como: patrimonio arquitectónico, diseño bioclimático, tecnología del agua y electricidad, gestión de residuos, gestión alimentaria, suelo vivo, transporte, usos y costumbres, sentido de vida y pensamiento ético.

Fotografía de José Luis a la derecha con la recolecta de un col en la mano.

Desde la Maestría de Proyectos Socioambientales la currícula y la comunidad de práctica me acompaña a investigar el tema de desarrollo rural sostenible, y por supuesto a hacerme más preguntas.

Por lo tanto, considero que es una valiosa oportunidad para explorar las posibles interconexiones y relaciones entre el estudio del territorio y los humanos que lo habitamos.

Permacultura: Una opción para el desarrollo sostenible

La Permacultura se apoya en la integración de múltiples elementos: cultivos, animales, paisaje, construcciones, tecnologías y viviendas, para formar un sistema agrario que se desarrolle y regule prácticamente por sí mismo y que esté en simbiosis con las actividades humanas (Holgrem,2013).

Flor de la Permacultura Imagen de (Hebacelta, 2023). Por lo tanto, la Permacultura permite crear sistemas que son ecológicamente correspondientes y económicamente viables.

Además de que provean sus propias necesidades, no exploten o contaminen y que sean sostenibles a largo plazo (Mollison,1991).

También, la permacultura se puede considerar como una filosofía de vida sostenible que promueve el cuidado del lugar y las personas.

Cuidar el lugar

Por otra parte, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el 11 habla de la conservación de los ecosistemas a través de la visión de dedicar recursos a la conservación del patrimonio natural, fortalecer los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo meta (ODS 11.4).

Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 Los mecanismos de diseño y planificación urbana deben abordar los detalles en múltiples escalas. Desde detalles de vivienda particular, espacio público hasta planificación y políticas a gran escala que fomenten orientar el desarrollo sostenible a futuro.

Entre más se conoce el territorio a nivel técnico, aunado a la sensibilidad, mejores propuestas de colaboración pueden emerger.

Por lo tanto, los destinos inigualables serán aquellos que preserven sus ecosistemas, y la autenticidad del sitio. ¿Cómo se relaciona el territorio con cuidar el espacio? ¿Qué hay de la espiritualidad del lugar? ¿La existencia se relaciona con cultivar lo profundo y sagrado de la vida cotidiana?.

Proteger un sentido de lugar único; incorporar la historia del lugar, cultura, espacios vibrantes y áreas naturales (Naciones Unidas, 2018).

Patrimonio cultural y natural

El ODS 11.4 presenta esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Según la ONU existen vínculos claros entre urbanización sostenible y acción climática (Naciones Unidas, 2018)

La protección a la biodiversidad de los ecosistemas es un elemento esencial en el desarrollo urbano sostenible. El mundo es urbano en más del 50% donde se genera el 80% de la actividad económica mundial (Naciones Unidas, 2018).

Por lo tanto, las ciudades pueden avanzar hacia la resiliencia integrando la gestión de riesgo en la planificación y desarrollo, reemplazando la cultura de reconstrucción post-desastre por una cultura de preparación y prevención (Naciones Unidas, 2018).

¿Cómo generar valor agregado al desarrollo urbano sostenible? ¿Cómo transmitir a desarrolladores y gobiernos que el desarrollo urbano sostenible genera valor agregado al lugar en el tiempo?

Sostenibilidad ambiental

El tema de sostenibilidad ambiental está presente en la Nueva Agenda Urbana, que llama al desarrollo de ciudades que protejan, conserven, restablezcan y promuevan sus ecosistemas, agua, hábitats naturales, y diversidad biológica.

Además de que también reduzcan al mínimo impacto ambiental, transiten hacia la adopción de modalidades de consumo y producción sostenibles. (Naciones Unidas, 2018).

Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 Visión Sistémica en el Desarrollo sostenible

Mediante una visión sistémica esta maestría me revela la multifactoriedad que implica el desarrollo sostenible.

La relevancia de conservar áreas naturales que brindan servicios ecosistémicos y la interconexión con la ordenación territorial, la planificación del uso de la tierra, agricultura, industria, edificación, turismo y comunidad.

En conjunto de la currícula y la metodología de la investigación activa, he tenido la oportunidad de adentrarme en el estudio de la interconexión entre conocer el lugar y el habitante.

Explorando desde mis propias preguntas como: ¿De dónde viene este alimento, qué trabajos promueve, cómo impacta el suelo, qué minerales contiene? ¿A dónde van los residuos? ¿Cómo mi presencia puede sumarle a este lugar positivamente y cómo este lugar puede enseñarme? ¿Cómo esta localidad puede conservar su patrimonio, su ecosistema y recibir visitantes que tengan la disposición a cuidar del lugar?

Mi experiencia en la Maestría de Proyectos Socioambientales

En los cuatro semestres de formación en la currícula híbrida se teje una perspectiva sistémica.

Los dos primeros semestres me enfoqué en materias de la Maestría en Arquitectura Sostenible, donde destacan las herramientas de lectura de lugar, materialidad, tipología de la vivienda y estudio bioclimático.

Posteriormente, en el tercer semestre elegí materias de Turismo donde destacó conocer la metodología de Experiencias Transformadas en la cual se profundizó en la relevancia de observar las dinámicas naturales del lugar, respetarlas e identificar las posibles sinergias (Merino, 2019).

Emprendimiento Social

Además, en el tercer semestre, desde la Maestría de Administración de Empresas conocida como “Green MBA”, aprendí acerca de los modelos de negocios y modelos organizacionales.

Ahí conocí a mi compañera de Tesis Alexis Gutierrez, compartimos el interés en el desarrollo rural con la inquietud de materializar un emprendimiento social y comenzamos un proyecto llamado Tejiendo Casas.

Cabe señalar que me llevé una agradable sorpresa que me resultó integradora ante distintas disciplinas.

Una de ellas es la materia de la Maestría en Agroecología, en el taller Desarrollo de Fincas Regenerativas donde el método REGRARIANS* y los fundamentos de la permacultura, me hizo cuestionar lo siguiente:

¿Con esta filosofía y metodología es posible impulsar localidades rurales sostenibles? Me quedé con inquietud y ganas de profundizar en más materias de la maestría en Agroecología.

Por otra parte, un aspecto complejo de abordar para poner en marcha la filosofía de permacultura y la metodología Regrarians es el codiseño con las personas y la construcción del sueño en común con una visión a largo plazo para el cuidado del lugar.

Acatitlán

Acatitlán es una localidad de Valle de Bravo, que sin duda tiene todo para ser un pueblo rural sostenible. Sus habitantes conocen sus recursos, los aprovechan, pero también los protegen.

Además, es un lugar mágico que acobija a sus visitantes, como lo describe Talia Martinez «Encontré el lugar donde puedo sanarme, a donde puedo correr y refugiarme, si es lo que necesito».

Es importante mencionar que Valle Bravo forma parte del Convenio de Coordinación para el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Mariposa Monarca, el cual busca principalmente la resolución de conflictos ambientales en la región a través de un conjunto de lineamientos y estrategias ecológicas.

Conclusiones

La sostenibilidad aplica para las localidades rurales donde se tiene incluso un mayor potencial de preservar el ecosistema y las dinámicas que cuidan del lugar.

La preservación de los ecosistemas naturales y los servicios que brindan están vinculados a la expansión urbana y a la expansión de la superficie terrestre de la urbanización.

Las cuales impactan en la expansión, erosión y degradación de la tierra “amenazando especies en peligro de extinción» (Huang, Mc Donald y Seto, 2018).

Por lo tanto, se tiene el reto de fomentar generar ciclos regenerativos. Por ejemplo, el manejo del agua, basada en el ahorro de agua, la optimización de su gestión, el respeto y sensibilización hacia este recurso, su reparto equitativo y la valoración como activo ecológico y social me parece un aspecto destacable ya que considero que la problemática del uso del agua y su disponibilidad es un tema serio que no se le da importancia suficiente en las noticias y los medios.

Es un recurso vital que si como sociedad no comprendemos su valía en un futuro vamos a padecer las consecuencias muchos sistemas vivos.

Visión a futuro

Mi interés profesional se inclina hacia seguir ahondando en el potencial de analizar sistémicamente el desarrollo de los pueblos rurales con alta actividad turística para cuidar el lugar.

Elaboración de Mónica Tostado Mónaco, en proceso de titulación de Maestría en Proyectos Socioambientales 2023. Diploma fundamentos de la arquitectura ESARQ 2021. Licenciada en psicología social ITESO 2015, licenciada en homeopatía UNAG 2012. Me motivan proyectos relacionados a colaborar en proteger el medio ambiente y desarrollar estrategias integrales de cuidado del lugar que a su vez generen un empoderamiento social.

Bibliografía

Bauer, G. y Roux, J. M. (1976). La rurbanisation ou la ville éparpillée. Francia: Editions du Seuil.

Paredes-Guerrero, B. y Pat-Canul, J.C. (2018). Conjuntos históricos rurales del área metropolitana de Mérida, Yucatán. Rururbanización entre siglos XX-XXI. Jangwa Pana, 17 (2), XX-XX.Doi: http://dx.doi.org/10.21676/16574923.2387

Rodea, Norman Merino (2018) Extracto del documento “Modelo de Co-creación de Destinos y Evaluación de Impactos del Ecoturismo”, CONABIO.

Holgrem, David (2013) Esencia de la Permacultura‖ Cambium Permacultura-es.Org Barcelona

Mollison, Bill (1991) ―Introducción a la Permacultura‖ Versión en español: Editorial Tagari.

Herbacelta (2021) ¿Qué es la permacultura? https://herbacelta.com/huerto/permacultura visitado el 4 abril 2023

Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago. https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Nueva-Agenda-Urbana-Ilustrada.pdf visitada en abril 2023.

-

¿De dónde viene el agua que se consume en la Ciudad de México?

El agua que consumimos en la Ciudad de México

Hoy en día, mucha del agua que llega a la presa de Valle de Bravo y que en su mayoría se desvía al Sistema Cutzamala para proveer hídricamente a la Ciudad de México, nace en las peñas, bosques y montañas del Estado de México, la cual a través de registros, tuberías y obras se redistribuye.

De esta forma, parece asombroso que casi nadie en la Ciudad conozca sobre el origen del agua que consumen día a día, pero es muy cierto que lo que parece invisible a veces, tiene una gran interrelación con nuestro cotidiano.

¿Quién cuida el agua que llega a la Ciudad de México?

Ciertamente, los habitantes de las regiones montañosas en el Estado de México, como los Mazahuas, los Matlatzincas y muchas otras comunidades en los Ejidos de Temascaltepec y Amanalco de Becerra, entre otras, son los encargados de cuidar los ecosistemas y los sistemas hídricos donde habitan.

Conexión con la tierra