¡Tu carrito está actualmente vacío!

Autor: Proyectos Socioambientales

-

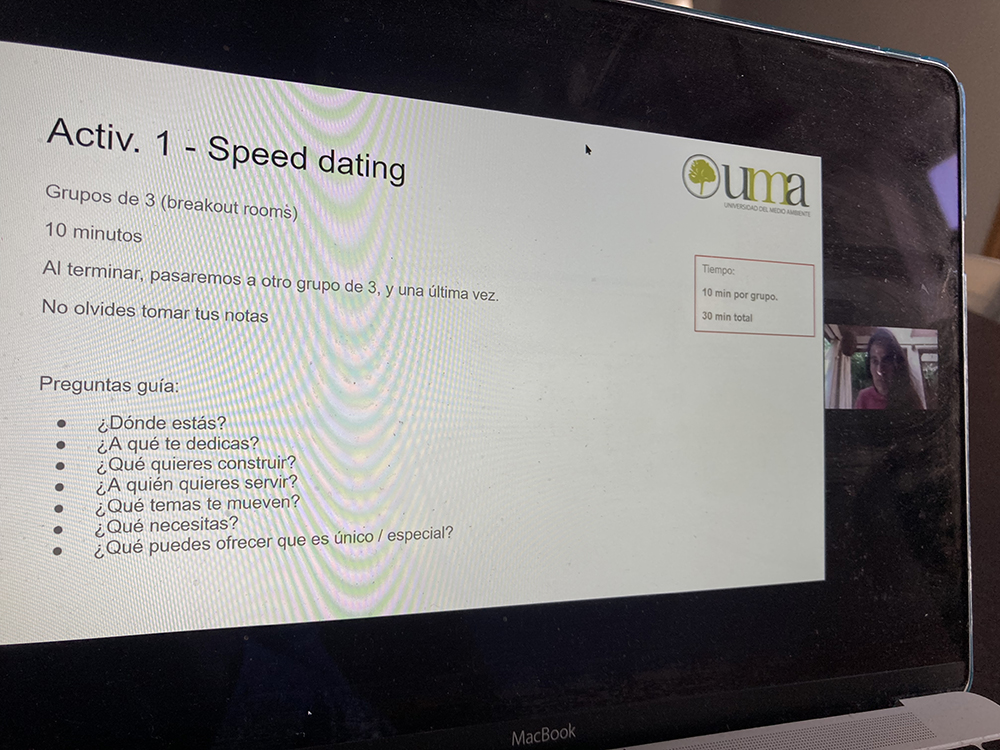

Comunidad de práctica: hablar de lo que nos importa

Si estás leyendo esto es porque has necesitado hablar de lo que realmente te importa en tu práctica profesional, pero no conoces otras formas de crear esos espacios para compartir conocimiento.

Sin embargo, esta necesidad de ser escuchados ya la nutrimos en espacios informales dentro de la empresa u organización donde laboramos. Seguro te has reunido para comer, para desayunar, o bien alrededor de la máquina expendedora de café alguien narra una historia sobre alguna dificultad en su trabajo cotidiano, ¿te ha pasado?

Si trabajan juntos seguramente han llegado a discutir sobre sus problemas, comparten y hacen circular el conocimiento necesario para llevar a cabo esa práctica ¿o me equivoco? Si lo has vivido entonces has creado una comunidad de práctica.

¿Qué es una comunidad de práctica?

Las comunidades de práctica están en cualquier lugar. En el trabajo, en la casa, en la escuela, en nuestros pasatiempos. Los equipos de trabajo se organizan con sus colegas y clientes para hacer su trabajo. Sin importar lo que diga su rol o puesto de trabajo, crean una práctica para hacer lo que necesitan que se haga. En el garage, una banda practica algunas canciones; nos podemos reunir en espacios virtuales y desarrollar maneras de alcanzar intereses compartidos.

De acuerdo con Wenger y Snyder, citados por Sergio Vázquez, en su artículo “Comunidades de práctica”, una comunidad de práctica es “un grupo de personas ligadas por una práctica común, recurrente y estable en el tiempo, y por lo que aprenden en esta práctica común. Dicha práctica concierne un abanico muy amplio y va desde frecuentes discusiones en la cafetería hasta la solución colectiva de problemas difíciles.”

Es un concepto importante en aprendizaje y gestión del conocimiento a nivel de proyectos porque el grupo de personas que participan comparten enfoques, problemas, aspiraciones, situaciones y necesidades sobre temas establecidos. También, reflexionan sobre cuestiones comunes, exploran ideas y sondean nuevos procesos. Surgió en 1991 con un libro publicado por Jean Lave y Etienne Wenger —Situated learning. Legitimate peripheral participation. Ese mismo año también se publicó un artículo de Johnn Seely Brown y Paul Duguid en la revista Organization Science titulado “Organizational Learning and Communities of Practice?”

Puntos clave de la comunidad de práctica

En primer lugar, se desarrolla en torno a aquello que es relevante para sus integrantes. Los temas que se discuten y su práctica común reflejan lo que es realmente importante para ellos. Una característica importante es que es una autoorganización.

Segundo, al estar en comunidad de práctica, las personas desarrollan el conocimiento que les permite realizar sus tareas. Está basada en la participación efectiva.

Tercero, definen de qué se habla, qué se hace, cuál es la práctica común, cómo va a funcionar y lo que producen juntos (procedimientos, rutinas, documentos, etc.)

Por último, parte de la idea de que existe un brecha entre la práctica que debería suceder en el trabajo cotidiano y la práctica real. Esta práctica real es lo central cuando se quiere entender el trabajo cotidiano y ayudar al equipo de trabajo puesto que se aprende la práctica al involucrarse en dicha práctica y en el contexto en el que se lleva a cabo.

Comunidad de Práctica en la Especialidad en Diseño y Evaluación Sistémica de Proyectos

En la Especialidad en Diseño y Evaluación Sistémica de Proyectos la comunidad de práctica es un espacio en el que cada estudiante, a lo largo de un año, aplicará y reflexionará lo aprendido en su proyecto, con el cual culmine siendo un diseñador y evaluador sistémico de proyectos.

Se habla de los temas vistos en las clases previas a la comunidad de práctica. La manera en que funciona es que se inicia con un check-in de cómo estamos y qué queremos lograr en esa sesión de comunidad de práctica. Después, la persona facilitadora crea espacios de diálogo con los que profundizamos en el proyecto que queremos llevar a cabo, en los avances del mismo o en lo que necesitamos para implementar las herramientas aprendidas en la Especialidad. Al finalizar la sesión lo que obtenemos son revelaciones sobre nuestro proyecto o tareas para seguir avanzado.

Espero que este artículo te aporte claridad sobre qué es una comunidad de práctica ya que es un componente clave en la Especialidad virtual.

Escrito por Johana Trujillo, estudiante de la Especialidad en Diseño y Evaluación Sistémica de Proyectos, generación 2021.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

¿Qué hace poderosa a una estrategia?

Cuando entré a la Especialidad en Diseño y Evaluación Sistémica de Proyectos no conocía el enfoque de mapeo sistémico y mucho menos sabía la información que podría revelar para diseñar estrategias que contribuyan al cambio deseado.

Primero, recordemos que una estrategia es el camino a seguir para lograr el objetivo que se desea, por lo tanto, necesitamos claridad en aquello que queremos observar; definir claramente el propósito del proyecto. Sin embargo, identificarlo toma su tiempo, especialmente cuando cuentas con mucha información. Aquí es donde el lenguaje para hablar de sistemas y el mapeo sistémico enfocado en propósito y grupos de interés se volvieron relevantes para mí.

Empezar a identificar esas piezas (variables) del rompecabezas (sistema) que quería armar, y entender cómo influyen una a la otra me permitió pasar de una maraña a tener mayor claridad. Y me preguntarán “Johana, ¿qué querías entender?”; la relación entre el servicio de agua del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) de San Cristóbal de Las Casas y la contaminación de los ríos Amarillo y Fogótico de los que habla la Recomedación 72/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Gobernador del estado de Chiapas, a Conagua y al Ayuntamiento de San Cristóbal.

Han de saber que el 99% de los organismos operadores del país operan con márgenes negativos porque sus ingresos son insuficientes. De hecho, haber trabajado en el departamento de Comunicación Social de SAPAM me permitió entender lo que hacía el organismo operador para darnos acceso al agua potable. Ver esas interrelaciones me llevó a identificar patrones de comportamiento que ponen en riesgo nuestro acceso a ella:

- Si disminuye la intención de pago de los usuarios, disminuyen los recursos financieros del SAPAM para mantener y comprar nuevos equipos de bombeo para distribuir agua.

- Al disminuir la intención de pago de los usuarios, disminuyen los recursos financieros del SAPAM lo que impide cumplir las prestaciones de los empleados sindicalizados por lo que ellos se van a huelga apagando equipos de bombeo importantes. Y

- Si aumenta o disminuye la calidad del agua de los ríos también aumenta o disminuye la calidad del agua de los manantiales que usa SAPAM y por tanto la calidad del agua en los cárcamos de bombeo por lo que aumenta o disminuye la necesidad de cloración para aumentar la calidad del agua distribuida a sus usuarios. Por eso, seguir usando los ríos como drenaje implica que SAPAM use dinero para eso y no para la infraestructura de drenaje.

Entonces, ¿qué hace poderosa una estrategia? Comprender estas dinámicas para identificar esa pieza que si se modifica empezará a mover el sistema. De esta forma podremos encontrar mejores caminos estratégicos y tejerlos con indicadores que sean relevantes para el proyecto. Así que, a punto de entrar en el cuarto y último trimestre de la especialidad, continuamos identificando caminos para abrazar la complejidad de la situación. Eso involucra a los tres niveles de gobierno y a la ciudadanía, por eso buscamos co-diseñar cómo caminarlo.

Si también desean ampliar su entendimiento acerca del comportamiento del sistema que están observando, y a la vez contar con indicadores relevantes, la especialidad en Diseño y Evaluación Sistémica de Proyectos es para ustedes. Les proveerá de herramientas y metodologías que dan mayor claridad para identificar el potencial de lo que pueden lograr juntos y alinear voluntades. Podrán reconocer acciones que contribuyan a alcanzar el propósito mayor de los grupos, sin perder de vista que como diseñadores de proyectos estamos al servicio del sistema cuyo comportamiento queremos comprender y transformar.

Escrito por Johana Trujillo, estudiante de la especialidad en Diseño y Evaluación Sistémica de Proyectos.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

Foto: Business map photo created by freepik – www.freepik.com

-

“Que onda rapaz” y su importante papel en el rescate de las aves rapaces

Las aves rapaces

Las aves de presa o rapaces son aves que cazan presas para alimentarse utilizando sus garras y sus picos. Las garras y los picos son muy afilados y pesados, tienden a ser muy potentes y grandes en relación con el tamaño corporal de las aves, están adaptados para perforar y desgarrar la carne de sus presas.

A pesar de que hoy en día se encuentran bajo protección legal, no siempre es así, en ocasiones se les considera como animales peligrosos, ya sea por su aspecto, la incidencia sobre especies criadas por el hombre o sobre especies cinegéticas, considerándolas especies dañinas que frecuentemente son atacadas.

Debido a su forma de vida depredadora, a menudo en la parte superior de la cadena alimenticia, las aves rapaces se enfrentan a distintos problemas de conservación: uno de ellos es la contaminación, que ha provocado serias declinaciones en muchas especies. El uso generalizado de pesticidas como el DDT y su acumulación en las presas, la reducción del hábitat debido a la antropización de entornos y la masiva desaparición de presas (como los conejos) por epidemias como la neumonía hemorrágica vírica y la mixomatosis, ha mermado severamente las poblaciones de aves rapaces.

Ante esta problemática y el interés por ayudar a estos animales, un grupo de personas se hicieron cargo de las aves que estaban heridas o enfermas, pero al hacerlo, los casos y las aves que recibían eran cada vez más, por lo que decidieron crear una asociación; y es así como surge “Que onda rapaz”.

La Fundación «Que Onda Rapaz»

Esta fundación se encarga del cuidado de aves no aptas para su liberación en su entorno natural; su misión es rescatar y rehabilitar especímenes que son canalizados a través de autoridades estatales y que pueden ser reinsertados en su medio ambiente, y, en casos adversos, les proporcionan hogar y una vida digna.

Dicha organización apoya a la concientización a través de pláticas y talleres; ofrece cursos de cetrería (la caza con el uso de rapaces y prácticas con estas especies se llama “cetrería”), campamentos infantiles, exhibiciones de vuelo, fotografías únicas, granja educativa, invernadero, áreas de esparcimiento y terapia rapaz.

La visión de la Fundación es actuar como centro de rescate y rehabilitación de las aves rapaces heridas, enfermas o huérfanas.

El papel que podría jugar en la preservación de las especies es crucial, ya que al devolver individuos a vida libre contribuye a mantener sus poblaciones, y mediante la concientización de las personas evita que se haga daño a estos animales.

Mi interés por formar parte del equipo de “Que onda rapaz” surge de mi pasión por los animales; de querer contribuir al cuidado y brindar ayuda a la fauna silvestre. Además, la Fundación es un instrumento por medio del cual podemos transmitir a otros nuestro aprecio y admiración por estas especies, de manera que podamos cambiar la percepción de las personas, así como informar sobre su importancia ecológica.

Al cursar la Maestría de Proyectos Socioambientales en la Universidad del Medio Ambiente, me gustaría crear conexiones y colaboraciones con otros, para hacer crecer el proyecto y que éste tenga aún más alcance y un impacto mayor para sumar a más personas que puedan contribuir con la causa.

¿Te gustaría colaborar con la Fundación?

Quienes quieran ayudar a la Fundación, lo pueden hacer a través de donaciones y siguiéndonos en redes sociales como Instagram y Facebook. Nos pueden encontrar como: Que onda rapaz.

Escrito por: Vicente Coronado López, estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales, generación 2021.

Recuerda que en la Maestría en Proyectos Socioambientales puedes elegir los seminarios que quieres tomar para diseñar una Maestría que se ajuste a tus necesidades, como en este caso Vicente lo hizo.

Conoce más de la maestría, cursos y talleres en la página de la UMA.

-

Un día como estudiante en la UMA

Te invitamos a ver este video que preparamos con mucho cariño para ti, con el objetivo de que conozcas como es un día para las y los estudiantes en la Universidad del Medio Ambiente. Una imagen, una risa o una mirada, pueden decir más que mil palabras. ¡Que lo disfrutes!

Recuerda que en la Maestría en Proyectos Socioambientales puedes elegir los seminarios para diseñar una Maestría que se ajuste a tus necesidades y sueños. Si estas aquí es porque sabes que es el lugar que estabas buscando, porque así lo es para nosotros y nosotras.

Conoce más de la maestría, cursos y talleres en la página de la UMA y espera pronto más videos.

Hecho por: Almudena de la Cabada, estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales, Generación 2022.

-

¿Podría el pensamiento sistémico ayudarnos a diseñar ciudades?

El pensamiento sistémico en las ciudades

Se estima que la tendencia global para el 2050 es que el 65% de la población global viva en las ciudades. Sin embargo, al día de hoy México se encuentra ya por arriba de este promedio, pues de acuerdo al último censo realizado por el INEGI, el 87% de la población vive en ciudades mientras que tan solo el 13% habita en localidades rurales, por lo que es de vital importancia diseñar ciudades con las personas en mente, pero, ¿Cómo lo logramos?

Pareciera que las ciudades implican problemas imposibles de resolver, cada uno de ellos con interrelaciones más complejas que el siguiente. Observar estos problemas de manera aislada no solamente nos dará una vista parcial de la dificultad ante la que nos estamos enfrentando, sino que posiblemente nos hará llegar a soluciones que solo atiendan los síntomas y no la causa raíz.

¿Cómo hacemos para que esto no suceda y que las ciudades se diseñen con el bien común como pilar? Necesitamos urgentemente empezar a ver las ciudades como un sistema dinámico y para esto, el Pensamiento Sistémico tiene mucho que enseñarnos.

Pero, ¿Qué es el Pensamiento sistémico?

Peter Senge en su libro “La quinta disciplina” determina al pensamiento sistémico como una disciplina que observa el todo y sus partes sin aislarlas, así como las interrelaciones entre éstas en vez de simples causas y efectos.

Bajo esta premisas, una ciudad es en teoría un sistema con el propósito general de ofrecer la mejor vida posible a sus habitantes. Simultáneamente es un conjunto de subsistemas cada uno con sus propios propósitos como el gobierno, las instituciones educativas, empresas y negocios, que a la vez comparten elementos como la salud y la seguridad pública, el transporte y el espacio que la comprende.

Visto así, definir cuáles son las relaciones que existen entre estos subsistemas puede ser sumamente complejo. Sin embargo, es en estas intersecciones donde ocurre la mayoría de los problemas en nuestras ciudades. Por ejemplo, los problemas de salud pública son también de educación y de legislación, y los de seguridad son a su vez de importancia económica. Es por esto que quizá los puntos de encuentro entre los espacios públicos y los hospitales, o las escuelas tengan mucho más que decirnos que cada uno por sí mismos.

Como estudiante de primer semestre de la Maestría de Proyectos Socioambientales, hoy no conozco muchas respuestas, pero en definitiva he encontrado en el Eje de Agencia de Cambio herramientas para seguir cuestionando y pensando posibles escenarios que ofrezcan futuros optimistas donde podremos diseñar una visión común y co-crear infraestructuras físicas y sociales que soporten las necesidades actuales y futuras de todas las personas.

En la Maestría en Proyectos Socioambientales puedes elegir los seminarios que quieres tomar para diseñar una Maestría que se ajuste a tus necesidades.

Conoce más de la maestría, cursos y talleres en la página de la UMA.

Escrito por: Fernanda García

-

Una mirada al sistema penitenciario en México

En México existen 15 centros penitenciarios federales, 251 estatales y 53 centros de internamiento para adolescentes, con una capacidad en total para recibir a 218 474 personas, o al menos eso indican los datos del INEGI.

Actualmente en el sistema penitenciario se encuentran 211 169 personas privadas de su libertad, el 94% son hombres y el 5.6% mujeres y estas cifras no pararán de crecer si no miramos las verdaderas causas que llevan a una persona a delinquir. La mayoría de las personas están en prisión por la comisión de delitos relacionados directa o indirectamente con una situación de pobreza y falta de oportunidades. No es casualidad que solo el 15.7% de los hombres que se encuentran en prisión tengan estudios de preparatoria o que solo el 38.5% de las mujeres hayan concluido la secundaria.

Si realmente queremos resolver los problemas de seguridad que atañen a nuestro país es necesario preguntarnos qué hay detrás de estas personas que cometieron un delito, cuál es su historia de vida y qué pudimos haber hecho como sociedad para evitar que llegaran a dañar a un tercero. Si analizamos el perfil de la gente que está en la cárcel, bien se pudiera concluir que la cárcel y todo el sistema penal está dirigido a unas personas específicas y señaladas previamente.

Una perspectiva más cercana

Hace algunos años tuve la oportunidad de platicar con varios jóvenes que se encontraban en un centro de internamiento para adolescentes. Uno de ellos me comentaba que se hacia cargo de sus 5 hermanos y que si no hubiera sido por el dinero que obtenía de los secuestros, su hermana mayor no hubiera concluido la universidad. Pude notar que la mayoría de ellos provenía de familias desintegradas, con una figura paterna ausente y una madre con un trabajo precario que no le permitía pasar tiempo suficiente con sus hijos ni solventar los gastos de la casa. No se trata de justificar sus actos, sino de entender el estado de pobreza y desigualdad social que le llevó a delinquir.

Me pregunto si realmente encerrar a alguien X número de años es la solución, cuando la persona saldrá con peores condiciones de las que entró y la cárcel es un lugar que perpetua y acrecienta estas desigualdades sociales.

Las políticas públicas en materia de seguridad

Estas políticas nunca van a funcionar desde un pensamiento lineal, castigar por castigar no va a solucionar el problema. Sin embargo, si analizamos las causas que llevan a una persona a delinquir quizá los casi 38 mil millones de pesos que se destinan anualmente al sistema penitenciario se aprovecharían mejor en educación, trabajo, salud y familia.

En la UMA se fomenta y se enseña a pensar sistémicamente para asegurarnos de que nuestros proyectos puedan tener una visión global y podamos reducir los problemas que nos observamos, por eso decidí estudiar la maestría de proyectos socioambientales en esta universidad.

En la Maestría en proyectos socioambientales puedes elegir los seminarios que quieres tomar para diseñar una Maestría que se ajuste a tus necesidades.

Conoce más de la maestría, cursos y talleres en la página de la UMA.

Escrito por: Ana Rosa Gordillo Terrón, alumna de la Maestría de Proyectos Socioambientales

-

Mi primer día en la Maestría en Proyectos Socioambientales

¿Cómo fue mi primer día en la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente?

Ser estudiante de nuevo ingresó en la UMA se sintió como regresar a cuando era niña y estaba verdaderamente ilusionada por ir a la escuela. La entrada a la UMA a las 8:00 de la mañana fue algo que nunca voy a olvidar. Entras a través de un camino rodeado árboles y plantas, con la luz cálida del sol entrando por las hojas y en ese momento todo el nervio de entrar a un lugar desconocido se transforma en confianza. Desde esos primeros pasos sentí que estaba en el lugar correcto. Las instalaciones llamaron mi atención desde que llegue, me sentí parte de la naturaleza y eso hizo que mi interés por aprender a cuidarla fuera todavía mayor.

Mi primer día en la UMA

Desde la primera actividad se empezó a entender la dinámica en la que se basa la universidad. Importa el aprendizaje académico tanto como el crecimiento personal. Con esto se genera un ambiente de confianza, paz, curiosidad y entusiasmo en cada una de las clases, platicas y actividades. Las clases están llenas de información muy valiosa, pero en los tiempos libres y comidas tienes la oportunidad de conocer a otres estudiantes y también eran platicas de puro aprendizaje. Hay personas de distintas edades, estados, países, profesiones e ideas; eso hizo que las conversaciones fueran inspiradoras y personales.

Algo que aprecie mucho fue la manera en la que la universidad organiza actividades para conectar con entre compañeres. En tan solo 4 días de convivencia logramos hacer amistades profundas, eso me lleno el corazón y me hizo sentir muy agradecida de poder conocer a gente con proyectos tan increíbles y escuchar otras perspectivas. Creo que nunca había estado rodeada de gente tan ilusionada en aprender y estudiar, e incluso facilitadores con tantas ganas de enseñar.

Aprendí mucho en el primer fin de semana de clases presenciales, me logre conectar con la naturaleza de una manera en la que quiero luchar por protegerla. Las ganas de estudiar la Maestría en Proyectos Socioambientales se incrementaron, ya que en lugar de sólo querer estudiar y aprender, me siento apasionada e ilusionada por crear un proyecto que tenga un verdadero impacto positivo en el ambiente y la sociedad.

Conoce mas cerca de nuestras maestrías en la pagina de la UMA

¡Inicio el camino por la Maestría en Proyectos Socioambientales en la UMA!

Escrito por Almudena de la Cabada, estudiante de 1er semestre de la Maestría en Proyectos Socioambientales. Generación 2022

-

El Arte en la Educación para la Sostenibilidad

Cuando entré a Universidad del Medio Ambiente, una de las primeras actividades que tuvimos que hacer en la clase de Educación Ambiental fue escribir una narrativa sobre nuestro trayecto educativo. Se trataba de poner atención a nuestra propia experiencia para aprender de ella, reconociendo las condiciones que habían facilitado nuestro aprendizaje como una fuente de inspiración, y usar la indignación que nos provocaba recordar experiencias desagradables como un modo de resistencia. ¡Fue un ejercicio revelador!

Afortunadamente, mis padres promovieron y posibilitaron que yo jugara al aire libre. Fui a una escuela que estaba en medio del bosque y que tenía una propuesta innovadora de educación ambiental. Recuerdo el camino a la escuela en las mañanas, en donde veía cómo los rayos de luz se colaban entre los árboles y me ofrecían un espectáculo de magia.

A veces, en los recreos recogíamos piñones, o hacíamos pastelitos de lodo. Desde chica, fui muy contemplativa y dada a las artes visuales, por lo que dibujar fue una manera de entender y de expresar ideas que no sabía cómo verbalizar, o que muy probablemente, no tenían traducción en un lenguaje hablado.

Tras completar este ejercicio, comprendí el gran acierto que fue haber crecido en un campo fértil, en donde la contemplación de la naturaleza me trastocó más de una vez. La curiosidad, el asombro, la belleza y la creación fueron valores que tuve muy de cerca en mi trayecto educativo, especialmente en mi niñez.

Pensamiento artístico

La idea de que el arte tiene un lugar importante en la educación para la sostenibilidad puede resultar debatible. A lo largo de la historia la sustentabilidad suele dejar a un lado a las artes porque son subjetivas. ¡Y por supuesto que el raciocinio y la ciencia son importantes para analizar y solucionar los problemas socioambientales!…pero no es lo único.

La espiritualidad, conciencia, creatividad artística, pensamiento abstracto, y la razón reitera que nuestra especie es compleja y eso puede ser parte de un futuro sostenible. La expresión artística es una herramienta potente para educar nuestro pensamiento sistémico.

Educación artística

Por otro lado, el discurso de que las artes son meramente decorativas y poco útiles, se traslada a la tradición educativa, donde a menudo se considera menos importante. Se repasan conceptos de manera superficial , en donde se deja fuera la reflexión, la duda, la imaginación, la intimidad y la pertenencia.

Pienso que si tomamos a la sustentabilidad como un problema que tenga que ser resuelto, la solución tomará la forma de una única manera de vivir, laxa de significados y vínculos con el entorno y el mundo no-humano.

Para reconocer el potencial del Arte en la Educación para la Sostenibilidad, habrá que descartar la idea de que el arte es meramente decorativo y solo sirve para maquillar la realidad.

Si la experiencia estética tiene la fuerza para vincularnos con el mundo exterior, entonces los artistas pueden tener un papel clave como agentes de cambio desplegando preguntas y situaciones complejas, sin hacer referencia a un problema y sin brindar soluciones únicas.

El poder del arte

El arte tiene un poder transformativo: lo que hay a nuestro alrededor se puede convertir en otra cosa a través de nuestra mirada y escucha. Por ejemplo, nuestro entorno se puede convertir en mucho más de lo que dicta su plasticidad cuando se vislumbra la red de valores, significados y sueños que yacen en un territorio. Nuestro vínculo con lo socioambiental surge de nuestra participación en el mundo, de nuestra experiencia y de las narrativas que se despliegan.

En la Maestría en proyectos socioambientales puedes elegir los seminarios que quieres tomar para diseñar una Maestría que se ajuste a tus necesidades. Pronto estaremos ofreciendo un taller que vincule de una manera mucho más práctica el Arte y la Sostenibilidad. ¡No te lo pierdas!

Conoce más de la maestría, cursos y talleres en la página de la UMA.

Escrito por: Maite García Vedrenne

-

Experiencia de egresadas de la Maestría en Proyectos Socioambientales

La Maestría en Proyectos Socioambientales desde la experiencia de sus estudiantes egresadas

Imagínate que pudieras entrevistar y conocer la experiencia de las egresadas y egresados de la Maestría Proyectos Socioambientales y preguntarles todas tus dudas justo antes de tomar la decisión de inscribirte. Esto sucedió el pasado de 24 noviembre, donde se tuvo un diálogo con 3 egresadas y 1 egresado de la Maestría. Entérate de lo que respondieron.

Nuestras egresadas nos comparten sus experiencias dentro de la Maestría y de la UMA ¿Cómo fue la experiencia de haber cursado la Maestría en Proyectos Socioambientales?

Juan Andrés nos contó que su experiencia fue intensa, inspiradora, refrescante, retadora y muy cálida. Debido a que todo el proceso llevó compromiso e implicó también cuestionarse muchas cosas a nivel personal. Esto lo llevó a tener una nueva perspectiva y una nueva forma de abordar los temas.

Para Elis Martínez la experiencia le resulto fuerte, porque llevó sus sentimientos y pensamientos a fondo, enseñándole lo que es el saber ser y el saber hacer, que es lo que nos ayuda a ser diferentes personas.

¿Qué fue lo más valioso de haber estudiado la Maestría en Proyectos Socioambientales?

Una de las cosas que Jessica encontró valioso durante la maestría fue el giro de visión, de pensamiento y de sentir, que las materias le proporcionaron a través de su paso por la UMA. Además, le pareció increíble el sistema de materias, ya que se fue adaptando a su proyecto y pudo elegir las materias que más necesitaba.

Para Fernanda dos de las cosas más valiosas fueron el tronco común y la gente que conoció a través de la maestría. Esto debido a las experiencias tan enriquecedoras que ofrece, ya que encontrarse con personas que estaban viviendo el mismo cambio de visión, con intereses similares, fue algo increíble.

Trabajo colaborativo en la UMA ¿Cuáles fueron las áreas que más llamaron su atención y como contribuyeron a sus proyectos o a su formación?

Para Elis, los temas de modelo negocios y derecho fueron los primeros en llamar su atención. Enriquecieron su proyecto, lo que le ayudo a impulsar y proteger la propiedad colectiva de las artesanías y los artesanos de la comunidad con la que está trabajando.

A Juan el área de negocios le ayudo a tener un mejor modelo de organización y el tronco común le dio las herramientas para conectar con diferentes temas y personas, gestionando así proyectos desde distintas áreas (arquitectura, derecho, agroecología, educación, turismo y Administración de empresas).

En experiencia de Fernanda, aunque en un principio su idea era enfocarse en áreas màs relacionadas a su proyecto, la maestría le permitió comprender las necesidades del mismo y de esta manera fortalecer su proyecto con ayuda de las diferentes áreas que la Maestría en Proyectos Socioambientales ofrece.

Por parte de Jessica y al igual que a los demás egresados, el tronco común le pareció interesante, debido a que este se encarga ampliar la perspectiva y te permite conocer diferentes factores agentes y factores que pueden beneficiar al proyecto. Además, en ocasiones las materias de otras maestrías se encontraban ligadas entre sí, porque se interrelacionan y enriquecen los proyectos de los estudiantes.

¿Cómo consideran que la UMA influyó en su vida personal y profesional?

La influencia de la UMA en Fernanda le permitió percibir a través de su proyecto, como todo el tiempo se van tejiendo y entrelazando diferentes temas como un sistema. Adaptando esto a su vida personal, trata de ver las cosas como un sistema, para reflexionar en los procesos que hay de tras y así descubrir que es lo que está generando que las cosas fluyan como lo están haciendo.

En Jessica la influencia de la UMA se ve reflejada en el interés que despierta en cada una de las personas que participa dentro del proyecto. También en la aplicación de estos, que no necesariamente tienen que ser a gran escala para tener un gran impacto.

Uno de los aspectos que Juan consideró que la UMA a influenciado en él, fue la obtención de contactos que consiguió a través de la maestría, consiguiendo clientes, colaboradores y amistades dentro de los proyectos que está gestionando. También el valor de toda la línea de marcos de pensamiento, le ha ayudado a nutrir el procesos de emprendimiento de proyectos y trabajos.

Finalmente la UMA ha fortalecido el papel de Elis como coordinadora de proyectos y desarrollo institucional. Su paso por la UMA y la maestría la ha animado a comenzar a crear proyectos dentro de su comunidad, indagando así en la investigación activa y en la investigación acción participativa.

Construyendo el ADN de la UMA Palabras finales de las egresadas y egresado

Finalmente las egresadas y egresados dieron algunas recomendaciones a la próxima generación para que puedan disfrutar y aprovechar al máximo la maestría y la UMA. Algunas de estas recomendaciones fueron el ser organizado de trabajar, pedir ayuda cuando lo necesites, porque siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte en la UMA y finalmente por muy pequeño que sea, definir un proyecto.

Para concluir hacen una invitación para conocer y entrar a la Maestría en Proyectos Socioambientales de la UMA y estar abiertos a un proceso de cambio que superara sus expectativas.

Si quieres ver esta charla, te dejamos el enlace de la grabación aquí.

Conoce un poco de nuestras egresadas y egresado.

Elis Martínez Hernández: eli@universidaddelmedioambiente.com.mx

Licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente.Juan Andrés Ortiz Villa: jov@universidaddelmedioambiente.com.mx

Ecólogo por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, con especial interés en sustentabilidad, socioecología, desarrollo, participación y territorio.Fernanda Rubiano Navas: fer@universidaddelmedioambiente.com.mx

Ingeniera agrónoma colombiana, especialista en cambio climático.Jessica Said Canavati: jsc@universidaddelmedioambiente.com.mx

Egresada de arquitectura y urbanismo en la universidad iberoamericana.Maestría en Proyectos Socioambientales

La Maestría está centrada en un proceso de proyectos semestrales, a través de los cuales se aplican los conocimientos y herramientas adquiridos en los seminarios. Cada estudiante desarrolla su propio proceso de acuerdo con sus necesidades. Conoce más de la maestría, cursos y talleres en la página de la UMA.

Te recordamos que para llevar a cabo tu proceso de inscripción, puedes acceder a nuestra página web, en ella también encontrarás las preguntas y respuestas más frecuentes sobre la Maestría en Proyectos Socioambientales.

Se parte de nuestra próxima generación de estudiantes de la Maestría en Proyectos Socioambientales ¡NO TE QUEDES FUERA!

Escrita por Talia Paulina Martínez Pérez alumna de MAPS.

-

EL MANEJO FORESTAL COMUNITARIO UN EJEMPLO SOCIOAMBIENTAL

EL MANEJO FORESTAL COMUNITARIO ¿QUÉ ES?

El manejo forestal comunitario en México, ha probado ser una excelente alternativa para preservar bosques, mejorar economías y lograr sinergias entre comunidades.

Según la CONAFOR se trata del manejo organizado de parte de los propietarios forestales para obtener beneficios comerciales sin intermediarios.

PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL MANEJO FORESTAL

Sabemos que la deforestación es uno de los principales problemas ecológicos, sociales y económicos que existen en el mundo.

Desafortunadamente nuestro país, según la ONG Greenpeace, está rankeado en los primeros lugares a nivel internacional en tasas de deforestación.

Una de las principales causas de la deforestación en México, es el cambio de uso de suelo para convertirlo en terreno de cultivo, potreros, ciudades o industrias.

Y la mayoría conocemos las consecuencias de estas malas prácticas: eventos climáticos extremos, migraciones masivas, economías desbalanceadas, suelos empobrecidos, enfermedades humanas causadas por contaminación del aire y agua…

Pero, ¿conoces las actividades de manejo forestal que se hacen en México en pro de la conservación y aumento de los bosques?

MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE

Acatitlán, Valle de Bravo Se dice del manejo forestal sustentable -según el investigador Aguirre-Calderon (2015)- cuando se conservan y preservan los ecosistemas desde lo óptimo, respetando interacciones ecológicas, sociales y económicas.

Así se asegura también, la producción forestal de servicios y bienes a corto, mediano y largo plazo para generaciones actuales y futuras.

Los objetivos de esta sustentabilidad son: conservar riquezas ecosistémicas; productividad; capacidad regenerativa y producir en lo económico, social y ecológico a diferentes escalas desde locales hasta internacionales.

MANEJO FORESTAL COMUNITARIO

Fue la Revolución Mexicana que reforzó el sentido de “tenencia de la tierra” (Bray, 2007) potenciando así los ejidos y las comunidades agrarias.

En 1992 las reformas a la Constitución Mexicana y al Reglamento Agrario “permitieron consolidar la propiedad comunitaria plena de estas tierras” (Bray, 2007).

Los datos obtenidos de estas experiencias de manejo forestal comunitario sugieren que, bien manejados, conservan sus ecosistemas e incluso van más allá.

Por lo que teniendo como base que los bosques sean una propiedad social surgen varias ventajas:

– desarrollo del sentido comunitario y de pertenencia lo que redunda como impulsor en la producción de madera y otros servicios,

– preservación de bosques e incluso aparición de nuevos bosques templados y tropicales,

– autogestión de comunidades rurales indígenas y no indígenas,

– empoderamiento social, autonomía a través de la organización y trabajo colaborativo,

– atención y resolución de necesidades de la población,

– inversión de ganancias en infraestructura como escuelas, hospitales, caminos, producto de la comercialización justa y sostenible,

– generación de empleos para los habitantes de la comunidad,

– capacitación técnica y generación de conocimientos

– prioridad y concientización de la biodiversidad desde el interés social, ambiental y económico

Acatitlán. El manejo forestal comunitario ha empoderado a las comunidades a lo largo de estos 30 años y dio como resultado al sector de Empresas Forestales Comunitarias (EFC).

Estas surgen a raíz de 3 elementos: activismo rural, capital social y políticas públicas. Las investigaciones sugieren que esta última juega un papel fundamental para el éxito de la organización de comunidades.

Sin embargo, según los datos obtenidos, aún son muy pocas las comunidades rurales en el país, que se han visto acompañadas de políticas públicas.

Por lo tanto, falta mucho aún por hacer para lograr mayores y mejores sinergias entre población y programas gubernamentales.

¿QUÉ SIGUE?

Por lo anterior, es importante tomar en consideración a las comunidades rurales para poder desarrollar un plan de adaptación socioambiental de los bosques en México.

Las comunidades rurales, guardianas de territorios forestales, juegan un papel central en la conservación y protección de los bosques y selvas.

Por consiguiente, su labor es relevante en el control de incendios, plagas, cambio de uso de suelo, tala ilegal y un largo etcétera.

Así pues, existe un enorme potencial, hoy no aprovechado, para avanzar en la conservación a partir del impulso a los esfuerzos comunitarios (Soto, 2019) apoyadas también de las políticas públicas.

Si te interesa conocer más sobre esta práctica, la mayoría de la información presentada en este artículo proviene de esta fuente con un PDF descargable. Esta compilación ofrece varios ejemplos actuales (con sus aciertos y puntos de mejora) de proyectos socioambientales en manejo forestal comunitario de varios colectivos mexicanos.

Te recomendamos también este interesante video de Mongabay Latam:

Nota escrita por, Elizabeth Lugo, alumna de la maestría de MAPS por la UMA

-

Nuestra primera comunidad de practica con Luis Martín Del Campo

Por Johana Trujillo- Estudiante de la Especialidad en Diseño y Evaluación Sistémica de Proyectos

Cuando supe que la Universidad del Medio Ambiente (UMA) ya había abierto su Especialidad en Diseño y Evaluación Sistémica de Proyectos me emocioné. En ella veía la posibilidad de profundizar sobre el eje de Pensamiento Sistémico que habíamos llevado durante el primer semestre de la maestría en la UMA. (más…)

-

Aprende a hacer Proyectos Socioambientales en la Universidad del Medio Ambiente

Aprende a hacer Proyectos Socioambientales ¿Te gustaría impulsar un futuro regenerativo, sostenible y ético? ¿Estás buscando una Maestría donde puedas aprender a desarrollar proyectos que beneficien a la sociedad y el medio ambiente? Te presentamos la Maestría en Proyectos Socioambientales, aquí encontrarás lo que estás buscando. (más…)

-

Iniciamos la especialidad en Diseño y Evaluación Sistémica de Proyectos

La semana pasada iniciamos la especialidad en Diseño y Evaluación Sistémica de Proyectos. Una idea que surgió en la Universidad del Medio Ambiente (UMA) con la finalidad de ampliar y reforzar la visión sistémica y la evaluación que acompaña a los proyectos. (más…)

-

Hacer que nuestros proyectos trasciendan y tengan impacto

El primer paso para que nuestros proyectos trasciendan y tengan impacto es tener definido un propósito claro. Cuando no lo tenemos definido podemos llevar a cabo cualquier iniciativa porque no está claro hacia dónde queremos ir, nuestra estrella norte. (más…)

-

Maestría en Proyectos socioambientales ¿Dónde estudiarla?

MAESTRIA EN PROYECTOS SOCIOAMBIENTALES, RAZONES PARA ESTUDIARLA:

En la Universidad del Medio Ambiente, existe la Maestría en Proyectos Socioambientales (MAPS) que permite desarrollar proyectos transversales, multidisciplinarios benéficos en lo ambiental, social y personal. (más…)

-

Propuestas urbanas para futuros posibles

Voltear hacia atrás, mirar de frente

Este artículo fue escrito por Martí Gil Bartomeu

Una de las formas más sencillas que tenemos las comunidades humanas de entender cómo mejorar nuestras condiciones es buscar en la historia paralelismos que puedan ayudar primero a entender los problemas que estamos enfrentando y segundo, a resolverlos. Tal estrategia nos sirve a la hora de investigar casos particulares dentro del urbanismo, es decir, entender el contexto y discutir las posibilidades teniendo una hipótesis para diseñar propuestas. (más…)

-

Fotografía de Naturaleza como un área de oportunidad

Por Vicente Coronado López de la Maestría en Proyectos Socioambientales

Mi nombre es Vicente Coronado López, soy biólogo y actualmente curso la Maestría en Proyectos Socioambientales. Para mí es muy importante la conservación de la naturaleza. Me interesa comunicar a la gente la importancia de la naturaleza y transmitir la admiración por la fauna silvestre para ayudar a protegerla. Por este motivo, veo a la Fotografía de Naturaleza como un área de oportunidad para hacer proyectos de conservación mediante actividades que inspiren e involucren a más personas. La “fotografía de naturaleza” trata de mostrar la belleza y majestuosidad de los paisajes, fauna, flora y los ecosistemas.

-

MAPeando a la Comunidad: entrevista a Fernanda Rubiano Navas

MAPenado a la Comunidad son una serie de entrevistas donde conoceremos a los estudiantes, egresados y colaboradores del área de Proyectos socioambientales de la UMA. Profundizaremos en cuales han sido sus propósitos, oportunidades, retos y nos compartirán también alguno que otro tip que tengan para nosotros. Esta ocasión entrevistamos a Fernanda Rubiano Navas.

-

MAPeando a la Comunidad: entrevista a Mara Weber

En esta serie de entrevistas conoceremos a los estudiantes, egresados y colaboradores del área de Proyectos socioambientales de la UMA. Profundizaremos en cuales han sido sus propósitos, oportunidades, retos y nos compartirán también alguno que otro tip que tengan para nosotros. (más…)

-

MAPeando a la Comunidad: entrevista a María Concepción Trejo Pacheco

En esta serie de entrevistas conoceremos a los estudiantes, egresados y colaboradores del área de Proyectos socioambientales de la UMA. Profundizaremos en cuales han sido sus propósitos, oportunidades, retos y nos compartirán también alguno que otro tip que tengan para nosotros. (más…)

-

MAPeando a la Comunidad: entrevista a Ignacio Gómez Urquiza

En esta serie de entrevistas conoceremos a los estudiantes, egresados y colaboradores del área de Proyectos socioambientales de la UMA. Profundizaremos en cuales han sido sus propósitos, oportunidades, retos y nos compartirán también alguno que otro tip que tengan para nosotros. (más…)

-

El Buen Vivir

Una construcción discursiva alternativa desde la identidad de los pueblos originarios.

Por: Elis Martínez Hernández.

Desde algunos movimientos y organizaciones sociales de América Latina, hasta los gobiernos que llegaron al poder en las primeras décadas del siglo XXI, se emprendió un proceso que planteaba una ruptura de paradigmas, tanto en las formas como en los contenidos de las políticas públicas. “Sus expresiones más conocidas remiten a Ecuador y Bolivia; en el primer caso es el Buen Vivir o sumak kawsay (en kichwa), y en el segundo, en particular el Vivir Bien o suma qamaña (en aymara) y sumak kawsay (en quechua)”. Poco a poco se han encontrado equivalencias en diversos pueblos originarios del continente. (1) Estos conceptos aún en construcción toman en cuenta visiones y conocimientos diversos de los pueblos originarios, pero integran también las más actuales reflexiones académicas, propuestas de movimientos sociales y algunas de las críticas al Desarrollo que se habían hecho anteriormente desde la visión occidental. Especialmente de las corrientes más contestatarias del ambientalismo, así como algunas variantes de inspiración feminista. (más…)