¡Tu carrito está actualmente vacío!

Blog

-

¿Cómo está nuestro planeta? Noticias desde el 2022

El 2022 fue un año especial para los retos socio-ambientales globales que enfrentamos. Una combinación de noticias alarmantes y logros claves que nos dejan sentimientos encontrados.

En el 2022 se publicaron dos reportes esenciales sobre la posible emergencia ambiental: el IPCC sobre cambio climático y el Living Planet Report sobre biodiversidad. El primero nos dice que la tierra ya se ha calentado en aproximadamente un grado centígrado y va en tendencia de aumentar entre dos y cinco grados centígrados, y el segundo reporta que la pérdida de poblaciones de especies ha alcanzado un alarmante 67%. Estos daños se refuerzan entre sí y se multiplican con afectaciones en otros sistemas planetarios como en el ciclo de nitrógeno, de fósforo, cambios de uso de suelo y contaminación. No solo las estadísticas pintan un escenario difícil, sino ya se viven las consecuencias: en Pakistán, las inundaciones extremas del verano mataron a miles, desplazaron a millones y causaron más de $40 mil millones en pérdidas; inundaciones de otoño en Nigeria mataron a cientos y desplazaron a más de 1 millón de personas; sequías en Europa, China, E.U.A. y América Látina secaron ríos y se vivieron desabastecimientos de agua como nunca antes.

Sin embargo, hubieron también avances históricos que debemos celebrar, conocer y aprovechar:

- Ley de Reducción de la Inflación. Esta nueva ley de EE.UU. respalda con $374,000 millones de dólares a proyectos climáticos. Es la medida más agresiva del país en legislación climática a la fecha.

- Proteger el 30% del planeta. En la COP15 sobre biodiversidad en Montreal, 195 naciones llegaron al compromiso histórico de proteger y restaurar al menos el 30% de la tierra y el agua para 2030.

- Avance en Justicia Ambiental. En la COP15 las naciones ricas se comprometieron a pagar un estimado de $30 mil millones por año para 2030 a las naciones más pobres, a través de un nuevo fondo de biodiversidad.

- Liderazgo Global. Luiz Inácio Lula da Silva ganó la presidencia en parte por prometer reducir a cero la deforestación de la Amazonía; los partidos pro-clima ganaron las elecciones de Australia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó el interés de colaborar con E.U.A. en temas ambientales.

No sólo hay estas noticias globales alentadoras, sino también hay millones de historias locales de avances y triunfos ambientales. Reconocer la enorme gravedad del reto, sabiendo que todavía estamos a tiempo de revertir los daños y que podemos hacer algo, es lo que puede hacer la diferencia.

Fuentes:

- WWF (2022) Living Planet Report 2022. Building a natural positive society. Almond, R.E.A., Grooten, M., Juffe Bignoli, D. & Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland.

- IPCC, 2021. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group Ito the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

- Science, 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet, Vol 347, Issue 6223 DOI: 10.1126/science.1259855

- Bloomberg Green Newsletter Daily, 2022. 2022 brought big wins for the climate, Leslie Kaufman and Laura Millan Lombraña. Bloomberg, NewYork, NY.

Escrito por Federico Llamas Vidales, Presidente del Consejo de la Universidad del Medio Ambiente

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la UMA.

-

Yomol A´tel, ejemplo de economía social y solidaria

Una de las características de la economía social y solidaria (ESS) es que esta conformada por empresas sociales y/o cooperativas que buscan generar un beneficio social y/o ambiental.

Sin embargo, solo las cooperativas son consideradas como solidarias pues trabajan y se rigen desde la horizontalidad hacia todos sus miembros.

Es importante destacar que no hay fórmulas ni reglas que rijan a estas empresas, ya que cada empresa solidaria tiene su propia forma de organización, pues están pensadas desde su contexto local.

Tipos de cooperativas:

a) Cooperativas de consumo: su función es la obtención de bienes y servicios y existen varias formas para lograr sus objetivos propuestos (Celis Minguet, 2003):

-Aprovechan descuentos por compras a mayoreo;

-Venden productos a costos de adquisición, aumentando ligeramente el precio para cubrir los gastos generales de operación;

-Venden los productos a los precios corrientes en el mercado, distribuyendo las ganancias entre los socios, de acuerdo a la proporción de compras que haya realizado cada uno.

b) Cooperativas de producción: es la agrupación de personas que realizan una misma actividad económica u oficio, o que sencillamente persiguen un mismo fin. Estas cooperativas -con medios propios- producen ciertos artículos o prestan algún servicio de manera directa, distribuyéndose entre ellos las ganancias (Fernández, 2006).

c) Micro financieras: los colaboradores se organizan para ahorrar periódicamente, creando así un crédito mutuo, al cual tienen posibilidad de acceder para solicitar préstamos sobre sus ahorros; en ella se cobran intereses bajos y se eliminan los altos costos de la usura de los créditos otorgados por los bancos comerciales (Celis Minguet, 2003: 28).

Yomol A´tel

Ejemplo de economía social y solidaria. Tomada del sitio Yomol A’tel. Desde la cosmovisión de economía social y solidaria está Yomol A´tel que en español significa “juntos trabajamos, juntos caminamos, juntos soñamos”.

Está formada por familias indígenas tzeltales y colaboradores que en conjunto trabajan por la justicia social y la defensa del territorio. Nace en la Selva Norte de Chiapas en 1992, cuando un grupo de productores de café se acercaron a los jesuitas con la finalidad de pedir su acompañamiento para obtener precios más justos por la producción de café.

¿Quiénes son Yomol A´tel?

Actualmente el grupo está conformado por las siguientes cooperativas y empresas sociales:

- Ts’umbal Xitalha’: la primera cooperativa del grupo, conformada por 341 familias tseltales productoras de café y miel.

- Bats’il Maya: empresa social encargada de tostar, empacar y comercializar el café.

- Capeltic: empresa social cuyo objetivo es transformar el café en taza y comercializarlo a los consumidores finales.

- Sit Ca’teltic: micro financiera del grupo.

- Jun Pajal O´tanail: cooperativa conformada por 100 mujeres tzeltales que elaboran jabón y productos artesanales.

Retos que enfrentan las empresas de economía social y solidaria

Pareciera que este modelo económico nace y se acelera a raíz de la adversidad, por ejemplo, Yomol A´tel surgió de la necesidad de exigir precios más justos por la producción de café. También está Tradoc (una cooperativa de llantas) que se origina ante la amenaza de perder las fuentes de ingreso de sus empleados. Ante esto, la pregunta es:

Cómo generar modelos económicos que desde su inicio se constituyan como empresas de ESS

De entrada, es importante que haya valores sociales compartidos, pero también debemos tomar en cuenta que actualmente:

- No hay un proyecto político ni legislativo que rija, promueva y apoye la ESS, por que lo que es imperativo desarrollar legislación;

- Pocas personas conocen y entienden lo que es la economía social y solidaria. Actualmente hay muchas empresas sociales, donde prima el individualismo y se han dejado de lado los principios de comunidad, colectividad y el trabajo cooperativo. Si queremos cambiar la economía tenemos que cambiar la educación.

Conclusión

Sin embargo, cada vez podemos ver más esfuerzos que van tejiendo y fortaleciendo desde la visión legal (como Alcona, o el INAES) y la educativa (Universidad del Medio ambiente).

Si quieres aprender a desarrollar un proyecto de tu interés con un pensamiento crítico, sistémico, ético que tenga un impacto socioambiental, y que promueva también principios de economía social y solidaria, la Maestría en Proyectos Socioambientales en la UMA es para ti.

Artículo escrito por Ana Rosa Gordillo Terrón estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales a partir de la entrevista realizada a Marimar Tejeda, colaboradora de cooperativas Yomol A´tel.

Referencias bibliográficas

Fernández S, María Eugenia. (2006). Las cooperativas: organizaciones de la economía social e instrumentos de participación ciudadana. Revista de Ciencias Sociales, 12(2), 237-253. Recuperado en 24 de noviembre de 2022.

Celis Minguet, Augusto (2003). El Nuevo Cooperativismo. Caracas. Vadell Hermanos Editores.

-

Una ruptura con la educación actual

La educación está en crisis. No sólo el sistema educativo sino la relación pedagógica.

“El entre, el encuentro, la acogida, la hospitalidad, la amorosidad, la caricia está siendo sustituida por una relación instrumental” nos dice Benjamín Berlanga en esta clase magistral. Es una oportunidad para criticar ciertas ideas sobre la educación y la innovación para tomar la decisión de hacer otra cosa y tomar otro camino.

Desde hace más de 30 años, Benjamín Berlanga se ha vinculado cotidianamente a la vida de campesinos e indígenas en proyectos de trabajo que plantean la reivindicación de los modos de vida locales como modos de vida buena y que deben ser alimentados y apoyados por la sociedad en su conjunto. Es fundador y actual Director de la Universidad Campesina Indígena en Red, una organización civil mexicana que impulsa procesos de gestión de conocimiento desde la potencia de pensamiento acumulado en la sociedad civil para la formación especializada a nivel de posgrado. Él imparte los seminarios de Innovación Educativa y Co-diseño Curricular en la Universidad del Medio Ambiente.

“Hay que mejorar los sistemas educativos, las escuelas, las universidades, pero es poco porque cambiar eso sólo nos va a permitir mejorar sin cambiar de esencia las cosas.“

En esta clase magistral, Benjamín te hablará en torno a la educación, la innovación y la relación de estas dos con la sostenibilidad. Aprenderás:

1. Por qué la educación está en crisis

2. El garlito en torno a la innovación

3. Lo que nos aleja de ver a la naturaleza como un otroDa click en la clase magistral para cambiar tu forma de mirar la educación.

¿Qué hay de ti? ¿Cuáles son las ideas con las que necesitas romper?

Si quieres tener acceso a las grabaciones de contenidos como este, suscríbete a nuestro boletín. Es gratis. También recibirás información de próximos cursos y clases magistrales sobre temas de educación ambiental, proyectos socioambientales, derecho ambiental, negocios sostenibles, agroecología y arquitectura sostenible.

Escrito por Johana Trujillo, egresada de la Maestría en Innovación Educativa, generación 2017.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la UMA.

-

El acuerdo de Escazú en el contexto de la COP27 2022

COP 27

En noviembre de 2022, en la República de Egipto, en la ciudad de Sharm el Sheij, se llevó a cabo la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-27).

En tal escenario donde se llevó a cabo la COP27, a las orillas del Mar Rojo, resulta perfecto para recordar lo valioso de los recursos que distintos países del mundo podrían perder debido al cambio climático (Enríquez, & Bujosa Bestard, 2020).

Como es de esperarse, el paisaje antes mencionado, es similar a muchas de las hermosas playas, biodiversidad, turismo existente en otras partes del planeta. (más…)

-

Las políticas públicas regenerativas

Las políticas públicas ambientales regenerativas constituyen un nuevo tipo de políticas públicas basadas en un paradigma que va más allá de la sostenibilidad. La necesidad de este nuevo tipo de políticas públicas radica en la incompatibilidad que, al parecer, tiene el paradigma civilizatorio actual con la sostenibilidad. El paradigma regenerativo tiene como centro de toda planeación, acción y decisión la vida (Hawken, 2021) y requiere un nuevo tipo de políticas públicas.

Introducción

El presente ensayo pretende dilucidar el concepto de política pública regenerativa en el marco de las políticas públicas ambientales. Este nuevo tipo de políticas públicas parte de un marco conceptual llamado paradigma regenerativo que pertenece a un grupo de nuevos paradigmas que intentan profundizar más allá de la sostenibilidad (Sanford, 2020). La razón para fundar estos nuevos paradigmas parece residir en el hecho de que el paradigma de la sostenibilidad y el actual son incompatibles (Bermejo, 2007), razón por la cual el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, no deja de constatar que nos estamos alejando cada vez más de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Noticias ONU, 2021).

El paradigma regenerativo

El problema parece centrarse en el hecho de que la sostenibilidad no exige cambios sustanciales en el sistema económico y político; en tanto que otros paradigmas, como el regenerativo necesitan un cambio estructural en todos los sentidos. En este ensayo hablamos del caso específico de la agroecología para ilustrar la necesidad insoslayable de un cambio de paradigma. El que se propone en este ensayo, no es otro que el paradigma regenerativo y su peculiar tipo de políticas públicas.

La agroecología está definida como una ciencia, una práctica y un movimiento social (Gliessman, 2015) que persigue la regeneración de los socioagroecosistemas. Es una transdisciplina que tiene el potencial para convertirse en el nuevo paradigma de la agricultura. Uno que no sólo es sostenible, sino que se yergue de pleno en el paradigma regenerativo materia de este ensayo.

En el estudio de las políticas públicas, es unánime la postura que afirma que están encargadas de la resolución de problemas públicos y que, además, son consustanciales al Estado democrático. Ningún teórico de las políticas públicas podría dudar de estas dos aseveraciones. Los problemas públicos implican varias fases para su abordaje, primero su identificación como tales, es decir su definición y que sean seleccionados para la agenda de los tomadores de decisiones. Esto implica un poder decisorio fundamental de la autoridad estatal para la elección y definición de los problemas públicos. El problema con este enfoque es que no encaja en un paradigma regenerativo en el cual la política pública debe centrarse en el potencial del lugar, de la colectividad y de las personas (Mang y Haggard, 2016).Alimentos agroecológicos.

Centrarse en el potencial hace redundante el enfoque en el problema, es más, si se desarrolla el potencial de manera oportuna muchos problemas ni siquiera nacen. Para efectos de este ensayo se entiende como potencial el futuro posible y deseable que puede ser construido a través de procesos desarrollantes que aumenten la vitalidad, viabilidad y capacidad de evolucionar del sistema a intervenir (Montañana, 2022). Este potencial es aplicable a nivel del lugar, a nivel individual, comunitario y de los ecosistemas.

Las políticas públicas con enfoque regenerativo, que parten del potencial, de manera necesaria constituyen un nuevo tipo de políticas públicas porque no encuadran en el esquema tradicional teórico. No es que en el enfoque del potencial se ignore el problema o no se le dé importancia, al contrario. En un enfoque en el potencial se presupone el conocimiento y definición del problema, pero no se parte de él. Esto se debe a que la comunidad que padece el problema tiene un conocimiento directo del mismo, sin embargo, este conocimiento puede ser ampliado por otras personas externas con mirada apreciativa y conocimiento previo de problemas similares.

En el enfoque en el potencial cada comunidad está encargada de detectar y definir sus propios problemas, así como de la detección de su propio potencial, pero esto supone capacidades específicas que deben desarrollarse para poderlo hacer. Por esta razón las políticas públicas con enfoque regenerativo como primer paso necesitan definir qué capacidades se deben desarrollar en las comunidades para que puedan detectar sus problemas y definir las soluciones que ellas mismas consideren óptimas, así como la detección del potencial comunitario. El enfoque desde el potencial permite fijar una meta precisa que implica procesos desarrollantes a nivel personal, comunitario y ecosistémico (Montañana, 2022).

Las políticas ambientales. Fuente: canva Conclusión

Las políticas públicas de un paradigma regenerativo precisan de un nuevo tipo de Estado. Éste debe tener una gobernanza por territorios en el que las comunidades que integran los territorios tengan un papel protagónico en el diseño de las políticas públicas. Este sería un Estado horizontal y policéntrico (Steffen et al., 2011), no uno perteneciente al paradigma piramidal, pero que caracteriza al paradigma actual, con Estados soberanos bajo la tutela de una economía internacional liderada por poderosas empresas privadas que operan a escala global y que a menudo tienen presupuestos mayores y un poder de decisión que supera a no pocos Estados del planeta Tierra (Korten, 1955).

Conoce más de este tema y cómo se vincula con la agroecología a través de la maestría de Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos.

Referencias

- Hawken, P. (2021). Regeneration. Ending the climate crisis en one generation. USA. Penguin Books.

- Sanford, C. (2020). The Regenerative LifeUK. Nicholas Brealey Publishing.

- Bermejo, R. (2007). El paradigma dominante como obstáculo para la sostenibilidad. La transformación epistemológica y paradigmática de la economía sostenible. Ekomoniaz. Núm. 64. Primer cuatrimestre. 2007.

- Noticias ONU. (2021, 26 de julio). Guterres avisa: “Estamos muy lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030”. Artículo que se puede consultar en https://news.un.org/es/story/2021/07/1494732 ingreso del 28 de noviembre de 2022.

- Gliessman, S. (2015). Agroecology: The ecology of sustainable food systems 3a ed., USA, CRC Press.

- Mang, P. y Haggard, B. (2016). Regenerative Development and Design. A Framework for Evolving Sustainability USA. Wiley.

- Montañana, D. (2022). Cátedra impartida en la unidad temática uno y tres de la materia Fundamentos y Marcos de Trabajo Regenerativo. Universidad del Medio Ambiente. Valle de Bravo.

- Steffen, W., Persson, A., Deutsch, L., Zalasiewicz, J., Williams, M., Richardson K., Crumley, C.Crutzen, P., Folke, C., Gordon, L., Molina, M., Ramanathan, V., Rochstrom, J., Scheffer, M.,Schellnhuber, H. y Svedin, U. (2011). The Anthropocene: From Global Change to Planetary Stewardship, AMBIO. 40: 739-761.

- Korten, D. (1955). When Corporations Rule the World USA. Kumarian Press.

Escrito por: Jorge Alberto Venegas Díaz y editado por: Shannen Sánchez Ruiz, egresados de la maestría en Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos, generación 2021.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

¿Cómo construimos relaciones significativas que sostengan procesos profundos de transformación social y ambiental?

La construcción de comunidad y su contexto

El mundo está lleno de proyectos con muy buenas intenciones. Hay miles de personas con un compromiso profundo para transformar el estado actual de las cosas, soñadores con visiones tan ambiciosas que harían que los viajes interestelares se vieran diminutos en comparación.

Si cambiar el mundo de maneras saludables y sabias dependiera de las buenas intenciones y de las buenas ideas, hace mucho viviríamos en una utopía llena de armonía entre lo humano y lo no humano.

Entonces, ¿Por qué, si hay tantas buenas intenciones, tantos sueños, tantas ideas increíbles, no vemos los cambios que nos gustaría ver, al ritmo que nos gustaría verlos?

Construcción de comunidad desde la perspectiva UMA

Dependiendo de dónde busques, vas a encontrar respuestas diferentes a estas preguntas. Pretendemos aquí darte un vistazo de una de las formas en las que exploramos estas preguntas en la Licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales de la UMA: nuestro seminario de Construcción de Comunidad.

Buenas intenciones, pobres relaciones

Generar transformaciones socioambientales positivas y sostenibles en el tiempo requiere un montón de cosas:

- el momento correcto,

- la intención correcta,

- la escala adecuada,

- los capitales necesarios,

- buenas ideas, etc, etc…

Pero algo que se suele subestimar muchísimo son las buenas relaciones.

Construcción de comunidad y buenas relaciones

Crear relaciones prósperas y vibrantes es indispensable para materializar cambios profundos en el mundo. Y no estamos hablando simplemente de hacer “networking” o asistir a eventos para intercambiar contactos. Hablamos de relaciones recíprocas, con conexiones personales, humanas y verdaderas; relaciones que hacen que los sueños más grandes sean probables.

¿Esto qué significa?

La mayoría de los proyectos de transformación social y ambiental cojean de su dimensión relacional. Son muchas las iniciativas que fracasan porque:

- las personas no saben vincularse sabiamente,

- no saben trabajar en equipo o -peor aún-

- no valoran la importancia de tener diferentes perspectivas al servicio de una meta en común.

Entonces, muchos procesos revientan no por falta de creatividad, no por falta de recursos, o por falta de buenas intenciones; sino por exceso de ingenuidad frente a la complejidad de las relaciones humanas, y falta de herramientas para construir relaciones genuinas que permitan la colaboración efectiva.

Construcción de comunidad para colaborar

Esta no es una perspectiva nueva ni exclusiva de la UMA. En 2011, investigadores de Stanford publicaron una investigación que explica cómo algunas iniciativas alrededor del mundo lograron manifestar y sostener procesos de cambio socioambiental a gran escala: el impacto colectivo.

Esta investigación explicó cinco condiciones para que se pudieran alcanzar objetivos de amplio alcance a través de la colaboración entre distintas personas, organizaciones y sectores sociales y económicos. Sus conclusiones han dado luces para orientar esfuerzos recientes de impacto social y ambiental positivo, y demuestran que la colaboración es la clave para hacer realidad esas intenciones ambiciosas de transformación del mundo.

Condiciones para el impacto colectivo. Tomado de Diego Pons, 2020. Entonces, si el impacto colectivo es necesario para cambiar el mundo, y la colaboración es necesaria para tener impacto colectivo…

¿Qué se necesita para colaborar?

Nuestra apuesta es sencilla pero compleja: la construcción de comunidad. Necesitamos crear y tejer, de manera intencional y consciente, vínculos significativos entre personas, sistemas, instituciones, proyectos, organizaciones, e iniciativas.

Y para eso, necesitamos -entre muchas otras cosas- ir más allá de lo que hemos heredado de nuestro pasado colonial.

¿Qué significa eso?

Significa cuestionar cómo hemos sido criados con valores de dominación y discriminación, y cómo eso nos hace desconocer a los demás y sus cualidades únicas. Implica reinventar nuestras formas de relacionarnos entre nosotros y con el mundo, valorando la diversidad y la diferencia como elementos fundamentales que sostienen la vida en la Tierra.

En resumen, para la construcción de comunidad necesitamos desarrollar formas de ser y de estar que nutran la pertenencia, la inclusión y la libertad.

¿Cómo crees que sería el mundo si pudiéramos relacionarnos así? ¡Ven a explorarlo con nosotros en nuestra Licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales de la UMA.

Artículo escrito por Ana Lucía Castaño.

-

Desafíos en el diseño de Proyectos Educativos Alternativos | Mi experiencia en diferentes roles dentro de la educación ambiental

Por Mariana Lazcano Ferrat, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Antes de comenzar deseo compartir la perspectiva de este escrito: lo que para mi significa revisar mi historia como educadora y estudiante, ahora lo intento canalizar a través de experiencias personales, sucesos difíciles familiares con mis hijos y sus escuelas, así como propuestas de innovación y transformación pedagógica que deseo plantear con mi propia maestría.

Educación y Pasión

Para comenzar este análisis pretendo compartir que en la preparatoria tuve una magnífica maestra de arte. Nos enseñó a descubrirnos a nosotros mismos a través de pinturas impresionistas, arquitectura clásica y literatura.

Lo interesante de sus clases no era lo que sucedía durante los minutos que duraba, la magia sucedía después, cuando vi las maravillas del mundo, entonces tuve la oportunidad de sentir y comprender todo lo aprendido. Las emociones de admiración de las pinceladas de los impresionistas y su revelación a las políticas de arte que los ataban, entender la dificultad de las capillas delineadas con ojivas y poder imaginarme la vida de los artesanos como lo ilustra el libro de Catedral del Mar.

“Esa es la finalidad de la empresa educativa: que aquel que llega al mundo sea acompañado al mundo y entre en conocimiento del mundo, que sea introducido en ese conocimiento del mundo, que sea introducido en ese conocimiento por quienes le han precedido…que sea introducido y no moldeado, ayudado y no fabricado.»

Que, por último, según la hermosa fórmula que propuso Pestalozzi en 1797 (una fórmula opuesta al proyecto de Frankeinstein), pueda «ser obra de sí mismo» Pestalozzi , 1994 citado por Philippe Meirieu en Frankenstein Educador, página 2.

¿Qué condiciones ayudaron a que yo hiciera mío el conocimiento?

¿Cómo me apoderé de tanta teoría y la transformé en sensibilidad?

Me parece que las condiciones estaban en la facultad de la maestra en respetar nuestros sentimientos, emociones, interpretaciones y acompañarnos pacientemente en el camino a encontrarlas. Ella sabía que estaba sembrando una semilla y no tenía prisa por cosechar.

Al hacer esto no tenía intención de construir un objeto lleno de conocimientos técnicos acerca del arte; sabía que la formación en el arte va cambiando y tomando forma con los años. Ella se dedicó entonces a presentarnos una forma de ver el mundo y vernos a nosotros mismos.

Las condiciones educativas que no permiten formar y ser obra de nosotros mismos es básicamente la prisa administrativa y el encierro permanente en un salón de clases, el mundo -como el arte- hay que verlo para entenderlo.

Interactuar con el Mundo

Yo propongo que viajar o exponernos a ver el mundo de nuestro alrededor pudiera ser una asignatura. No tienen que ser viajes largos ni caros, pero es presentarse ante la expectativa de salir a descubrir, de aprovechar el día que te regala estar parado en otro sitio, pensar como te sientes y sentir tus pensamientos.

Ver lo otro y desear modificar lo tuyo así como comprender la otroriedad y apreciar lo propio. Estoy convencida de que los viajes ayudan a construir una didáctica que dan a los alumnos y profesores la responsabilidad de sus propias acciones, autonomía, y permiten establecer límites en la convivencia social dentro de un espacio seguro. (Pansza, Perez J., & Moran O., 1996)

Escuelas Tradicionales

En un segundo punto de análisis, me gustaría comentar acerca de las formas de acompañamiento educativo en los sistemas convencionales. El acompañamiento de las instituciones a los alumnos, en mi experiencia, son estas oficinas conformadas por servicios de psico-pedagogos y de asesores de calidad de vida.

Bienestar y Educación

Me llama la atención que el bienestar del estudiante se volvió un accesorio, siendo que es la médula del aprendizaje. El estar bien con uno mismo, auto-observarse, desarrollar la personalidad, nuestra liberación, el autogobierno y formación personal es la pieza angular de nuevos modelos de escuela. Sin embargo, cuando pasamos por momentos de dificultad personal, pocas veces las escuelas se adaptan a la circunstancia de las personas. Las estructuras tradicionales priorizan la transmisión de conocimiento y como accesorio el bienestar del alumno.

“… lo normal en la educación, es que la cosa *no funcione*: que el otro se resista, se esconda o se rebele. Lo normal es que la persona que se construye frente a nosotros o se deje llevar, o incluso se nos oponga, a veces, simplemente, para recordarnos que no es un objeto en construcción sino un sujeto que se construye”. (Meirieu, 2003, pág. 4).

Mi mejor ejemplo es el mecanismo de rebeldía, angustia y de supervivencia de mi hijo cuando desafortunadamente enfermé. Él asistía a una escuela de origen tecnocrático, por supuesto que la prioridad era el cientifismo, la eficiencia y neutralidad. Lo normal en nuestra situación de angustia e incertidumbre era que el muchacho no funcionara, el se estaba de-construyendo en la situación de sufrimiento y la institución educativa insistió que era un objeto en construcción técnica y como describe Margarita Pansza, afectividad en estos modelos queda ausente de la problemática del docente.

Nosotros nos cansamos de pedir ayuda para mi hijo y comprobamos como la práctica educativa tecnicista no acompañó a mi hijo en su re- construcción como sujeto joven descubriéndose en el mundo de la incertidumbre de tener una mamá enferma. Al pasar el tiempo, el aprendizaje de mi hijo lo ha fortalecido como ninguna asignatura técnica lo pudo haber hecho, salió de la escuela para construirse con la familia, la escuela fue incapaz de modificar su estructura para incorporar a mi hijo, acompañarlo en grupo y aprender todos juntos de situaciones como estas a las que estamos todos expuestos.

¿Qué pasaría si nuestras circunstancias de vida se incorporaran a nuestro diario aprendizaje?

¿Cómo podemos pensar en ayudar a una persona a construirse cuando no dejamos que su situación de vida sea el punto de partida para ver desde dónde comenzar, con que fortalezas y con qué carácter?

¿Acabaría esto con la violencia infantil intrafamiliar?

Mi propuesta sería que tuviéramos a lo largo de toda nuestra vida escolar una “materia angular” en donde se pudiera tratar con nuestras situaciones de vida –como prácticas narrativas- , nuestro manejo de la realidad y de nosotros mismos en ella.

Educación Liberadora

Mi tercer y último punto de análisis es la conquista paulatina de la autonomía en la formación y en la toma de decisiones de los educandos. Para esto hago referencia a la siguiente cita:

“La autonomía se adquiere en el curso de toda la educación, cada vez que una persona se apropia de un saber, lo hace suyo, lo reutiliza por su cuenta y lo reinvierte en otra parte.” (Meirieu, 2003, pág. 12)

Durante muchos años he llevado a kayakear a muchachos en los esteros para ver aves y admirar/aprender del sistema de manglares. A partir de observarlos decidí ampliar el programa a 3 salidas consecutivas, la primera salida tiene por objetivo únicamente que cada uno de los muchachos y muchachas cumplan simples retos de movilización de kayaks dobles con la marea a favor.

En la segunda salida ellos se responsabilizan de armar los kayaks, organizarse y llegar a un punto establecido para hacer muestreos. La tercera y última salida ellos organizan toda la salida de campo considerando vientos, mareas, arman los kayaks y eligen a sus pares para remar.

Los resultados siempre son muy variados, muchas veces las tomas de muestras y mediciones de productividad son realmente poco confiables, algunos no llegan a cumplir los retos que se establecen, pero nada de esto importa, esto es el andamiaje para que justamente vayan siendo autónomos y tengan experiencias únicas relevantes a ellos mismos. Se ha construido un ambiente seguro con situaciones-problema y una pedagogía diferenciada.

Además de la evidente diversión al aire libre hay incontables aprendizajes que la experiencia les deja, tan únicas como sus personalidades. Al final del día nos sentamos en círculo en la sombra y platicamos las anécdotas que tuvimos. Ellos quienes se llevan un reconocimiento de admiración de todos.

Como ejemplo, recuerdo un par de jovencitas que desde que se hicieron al agua no podían remar, el guía de seguridad se quedó junto a ellas y la marea las tomaba por sorpresa en cada movimiento que trataban descoordinadamente de ejecutar. Apenas lograron llegar a la primera boya, no pudieron avanzar por más que intentaban, estuvieron remando una media hora sin moverse de lugar hasta que por fin lograron coordinarse y comunicarse. A su lado siempre estuvo el guía en silencio. Las chicas no pudieron hacer ningún otro reto.

Cuando terminamos la sesión, en el círculo de conclusión les dieron a ellas el premio a la admiración porque mostraron carácter, perseverancia y lograron sobreponerse a sus problemas de comunicación. Estos aprendizajes para los chicos son los que se llevan entrañablemente clavados en el corazón. El contexto es el manglar. Lo aprenden a querer porque fue testigo de su revelación personal.

Para mí eso es aprendizaje significativo y construcción de su autonomía. Siempre culmino evocando los sentimientos de logro que cada quien tuvo y pidiendo que los guarden en su memoria emocional para cuando estén en una situación de la vida que los ponga a prueba regresen en su mente a este manglar, en este momento y recuerden que lograron superarse a ellos mismos.

Conclusión

Para concluir quiero compartir que las transformaciones pedagógicas que creo que son necesarias por parte del docente están basadas en la confianza en los niños y jóvenes y en la paciencia.

Los docentes podemos generar estructuras planeadas y andamiajes con un sin fin de posibilidades o caminos hacia diferentes objetivos. Necesitamos soltar la administración escolar de los conocimientos.

A mi gusto esto limita y frena la creatividad en la didáctica. Sería interesante poner las circunstancias que vivimos como punto de partida, invitar a que puedan hablar de ellas en comunidad de aprendizaje para manejarlas. Sin duda fomentaría los aprendizajes en viajes para observarse, planearse, gobernarse y desear modificarse a sí mismos mientras admiran el exterior de su contexto de vida me parece un regalo que a todos nos viene bien.

Este ensayo resulta para mí una recapitulación de momentos claves en mi vida que me provocan mejorarme, traje al papel muchos sentimientos y emociones que me entusiasman a seguir mi trabajo de maestría diseñando con más calma experiencias en aula natural.

*Editado por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante y asistente de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente

-

Un proyecto pivotante

Conservación y turismo comunitario en la Sierra Chinanteca en Oaxaca

A Don Pedro

Una travesía en donde se pueden atestiguar las sinergias entre comunidades, investigadores e instrumentos de política pública, buscando conservar uno de los lugares con más biodiversidad en el país.

Créditos: Karina Carsolio y Ricardo Mejía

Créditos: Karina Carsolio y Ricardo MejíaEl primer contacto

Nos recibieron al pie de un camino. El biólogo Fernando Mondragón, quien lleva décadas trabajando en estas tierras, nos habla de la inmensa biodiversidad del lugar, de la presencia de 6 tipos de felinos en la zona. Menciona a los “hombres selva” y “hombres bosque” para introducirnos a Don Pedro, su hijo Bernardo y a los demás miembros del equipo que nos acompañarán.

Aún no entendemos lo que significan sus palabras.

En cuestión de minutos ya estamos en otro contexto, rodeados de una vegetación baja abundante. Seguimos hasta encontrarnos con el bosque de niebla o bosque mesófilo, uno de los ecosistemas más biodiversos en México y en el planeta. Mientras caminamos, el viento susurra y Don Pedro se revela como un “hombre árbol”, es uno más con los árboles y, en conjunto, sostienen el bosque.

Nos ahorraremos el intento de describir el entorno. Sólo decir que, quien decida entrar, tendrá una experiencia… inolvidable.

Pivote de la convicción

Don Pedro repitió varias veces, a lo largo del viaje, como un mantra o una plegaria: que el bosque no es algo que daña, que su valor es inmenso, que hay que aprovecharlo sin dañarlo.

Este tipo de actividades turísticas pueden ser una oportunidad que permita que la comunidad cuente con un ingreso adicional. Incluso, si se consolida, se podría lograr que los jóvenes no migren y ser un ejemplo nacional de turismo sostenible.

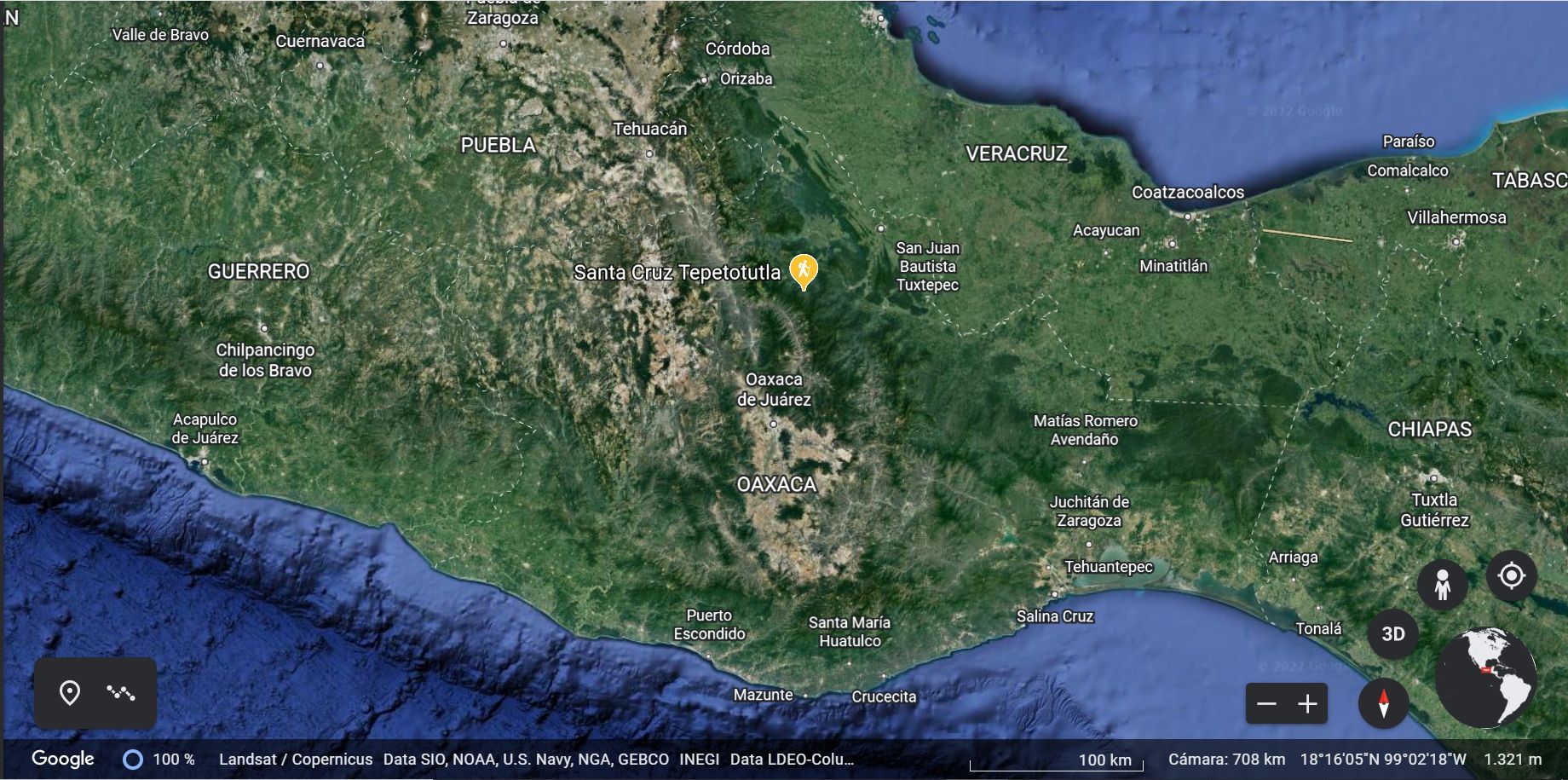

El proyecto conjuga dos comunidades. Empezó antes de 2020 pero se congeló por la pandemia. Ahora se retoma, pero no es fácil llegar ahí, saber la existencia de ese paraje y los servicios que brindan ¿Cómo llegamos aquí? ¿Dónde estamos?

Pivote del enlace

El enlace fue AIRELIBRE. Santiago Carsolio, fue quien nos propuso caminar por el “Sendero del Jaguar”

Es una de las empresas que fungen como enlace directo con las comunidades. Sin ellos, sería más complicado, más no imposible, dar con estos lugares, organizar la llegada y la logística.

Los locales, durante el viaje, agradecieron continuamente esta labor, nada sencilla, de difusión y conexión.

Nivel medio de dificultad, aproximadamente 30 kilómetros, en cinco días. En realidad, en el instante en que inicias, ya no importa el tiempo ni la distancia, sólo importa caminar.

La primera comunidad

El cielo se ha despejado, empezamos a concebir dónde estamos.

Santa Cruz Tepetotutla está situada en el Municipio de San Felipe Usila, Oaxaca. Es una comunidad con aproximadamente 465 habitantes. Don Pedro vive aquí.

Ubicación de Santa Cruz, Oaxaca.

Enlaces a saber más de Tepetotutla y su gastronomía, entre otras.

También visita su Facebook Tepetotutla

El pivote del servicio

En las comunidades te eligen y tú respondes. Según tus habilidades se te asignan cargos y no se recibe un pago a cambio.

Pones en pausa tus actividades cotidianas para dedicar tu tiempo a este tipo de dinámicas que mantienen el tejido social, el sentido de pertenencia.

El servicio es mencionado continuamente durante nuestra visita. El comité de turismo nos recibió en ambas comunidades, quienes a su vez gestionan la logística, asignan guías y solicitan la comida.

Probamos caldos que han trascendido generaciones, milpas que hablan de su relación con el bosque, sabores que mantienen la presencia de los árboles. Con la comida extendieron sobre nosotros un manto de cobijo y cuidado, recibimos un abrazo culinario.

Pivote institucional

Pago por servicios ambientales, ordenamiento ecológico voluntario, áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Son todos instrumentos de política ambiental que tienen presencia en el lugar.

Oímos de las voces de los locales todos estos términos que representan trabajo, organización y seguimiento. El deseo materializado para aprovechar recursos previstos para planes de política ambiental y usarlos para proteger su territorio, manifestar su presencia y el interés de cuidar su entorno.

Es un andamiaje complejo y delicado. No es fácil enlazar personas, comunidades e instituciones en la búsqueda de la gestión del territorio. Es una realidad que verifica la pertinencia de consolidar los instrumentos destinados al Manejo Integrado del Paisaje, tema que se desarrolló previamente en el siguiente artículo:

El manejo integrado del paisaje

Los caminos

Descendimos por lo que parecía el cauce de un río. Esa profundidad no fue labrada por el agua, sino por los pasos de muchas generaciones. Representa unidad con los demás y con la ciudad. Un surco por donde se han transportado desde mercancías, hasta postes y cables para llevar luz.

Es un sendero profundo, con paredes llenas de musgo y helechos que te envuelven. Los olores que acompañarán los recuerdos de la travesía, impregnan tu mente, mientras desciendes más de 1,200 metros hacia un nuevo clima.

Crédito: Ricardo Mejía

Crédito: Ricardo MejíaPivote del trabajo entre comunidades

Llegamos a la colindancia y nos entregaron al comité de turismo de San Antonio del Barrio.

Fuimos parte de una especie de ritual. Se entregó a los caminantes a otra comunidad, que debe seguir con la experiencia: compartir, enseñar, transmitir el mensaje de la importancia de conservar y los beneficios de nuestra presencia.

Es un engranaje clave del proyecto. No solo presenciamos un corredor biológico, también lo es de visitantes, de beneficios, de acuerdos. Lazos que sostienen el propósito de mantener su cultura, su forma de vida en conjunción con el bosque.

En esta comunidad vimos el fluir del agua, de caminantes y tradiciones, como también fluye y se consolida la confianza.

El mensaje final

La última caminata es en un bosque de lluvia. El propósito es visitar un árbol pivotante conocido como “La catedral”.

Nuevas raíces se generan en las ramas y descienden hasta el suelo. Una vez ahí, se fortalecen para generar otro soporte. Observamos impactados mientras Don Pedro invita a que sigamos el ejemplo de lo que observamos: el apoyo entre todo lo que existe, las redes que se generan para conformar comunidad. Algo que para quienes vivimos en contextos urbanos ya no es tan común.

Nos pide que hablemos del proyecto.

Tal vez, quien esté leyendo este mensaje pueda sentir cómo una de esas raíces se le está acercando y, si decide tomarla y visita algún día estos lugares o habla de ellos, sabrá que está contribuyendo a fortalecerlos.

Será partícipe del soporte de este ímpetu de conservar, valorar y compartir un lugar excepcional.

Crédito: Ricardo Mejía

Crédito: Ricardo Mejía

Escrito por Cristina P. Sánchez Juárez H., Directora del área de Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

-

HÁBITAT Y GÉNERO. Mujeres construyendo un hábitat sostenible e inclusivo

“HÁBITAT Y GÉNERO. Mujeres construyendo un hábitat sostenible e inclusivo”, es el nombre del ciclo de videoconferencias y comunidad de diálogo que, a lo largo del año 2022, recogió las experiencias y miradas de 17 mujeres de contextos diversos: unas desde el territorio, otras desde la academia, unas con un recorrido amplio y otras que están comenzando. Acompañadas de más de 600 personas registradas en el evento, tejieron valiosos aprendizajes y un vínculo común para el accionar colectivo.

-

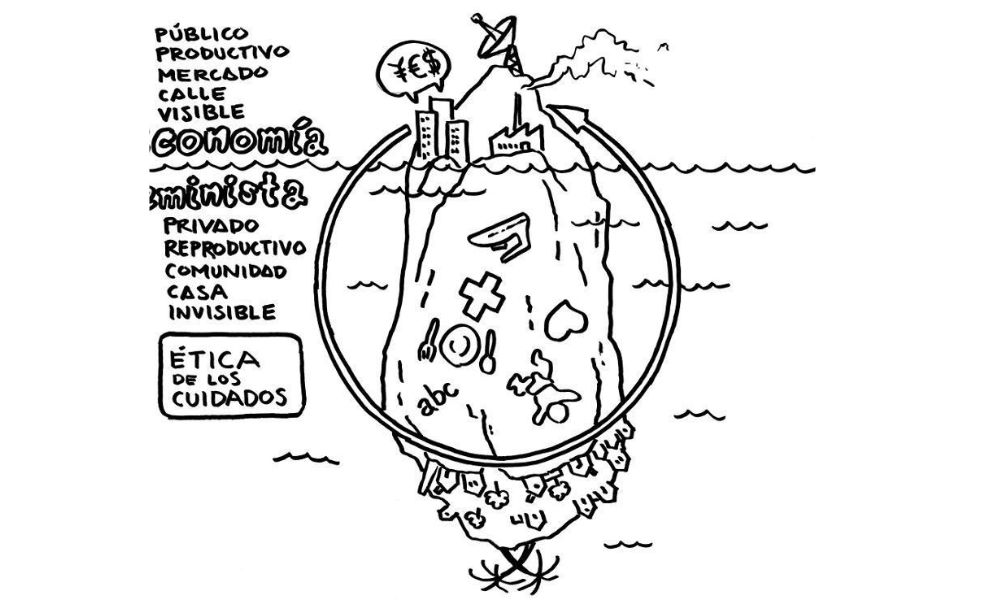

Género y medio ambiente

Perspectiva de género y medio ambiente en el medio laboral

Hace un tiempo estaba preparando un proyecto de conservación para implementar un corredor ecológico en la provincia de Misiones, Argentina.

Durante el proceso de búsqueda de fondos, una organización interesada en el proyecto tenía como requisito que éste tuviera perspectiva de género.

En ese momento, me di cuenta que el tema de género no estaba incluido en mi trabajo profesional que refiere a la conservación de ambientes, a pesar de ser éste un tema que me interpela y al cual estoy atenta en mi cotidiano.

Buscar conjugar género y medio ambiente

El proyecto antes mencionado, tenía un gran componente ecológico y también consideraba a los actores involucrados, pero no con una perspectiva de género.

En ese momento noté, que no sabía cómo incluirlo en el proyecto, por lo tanto, decidí que quería aprender a conjugar el trabajo de conservación del ambiente con cuestiones de género.

Taller de Género y medio ambiente

En esa búsqueda encontré el Taller de Género y Medio Ambiente de la Universidad del Medio Ambiente de México. El Taller invitaba a identificar las desigualdades sociales de género y su relación con el manejo de los recursos naturales.

El Taller estuvo muy completo. Por un lado, exploramos conceptos conocidos para la mayoría de los participantes y por otro, aprendimos sobre diferentes corrientes que abordan la relación entre cuestiones de género y la interacción de la comunidad con su ambiente.

Todo esto apoyado de una bibliografía clara y de conceptos bien explicados por la facilitadora del Taller, Brenda Rodríguez Herrera.

Taller de género y medio ambiente.

Fuente: UMA

Diversidad de herramientas en el taller de género y medio ambiente:

Además, aprendimos sobre varias metodologías para estudiar los aspectos de género dentro de las comunidades: herramientas muy útiles para aplicar en proyectos actuales o que trabajaremos en un futuro.

Pero lo realmente enriquecedor del Taller para mí, fue el intercambio entre participantes, bien guiado por Brenda y diseñado para que compartamos nuestras experiencias personales.

Gracias a esta dinámica:

- Analizamos las relaciones de género en situaciones reales y conocidas por los participantes,

- Vimos cómo aplicar las herramientas aprendidas y

- Empezamos a ejercer el criterio que buscamos desarrollar como profesionales para incorporar cuestiones de género en resolución de problemáticas socio-ambientales.

Al mismo tiempo, por ser un grupo compuesto por personas de distintos países y regiones compartimos experiencias diversas situadas en diferentes contextos locales.

Conclusión

En términos generales, el Taller brinda conocimientos y herramientas muy interesantes aplicables y útiles, pero además el proceso de aprendizaje que plantea invita a repensar y desarrollar un criterio para incluir las desigualdades de género cuando estudiamos cuestiones ambientales.

Artículo escrito por Inés Ramos Vértiz.

Aquí conocerás cuando las inscripciones para este Taller se abran.

-

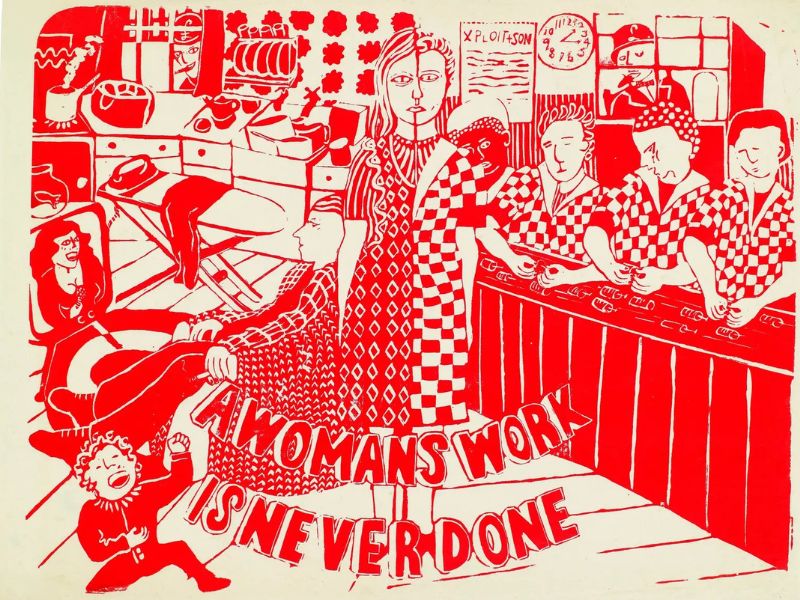

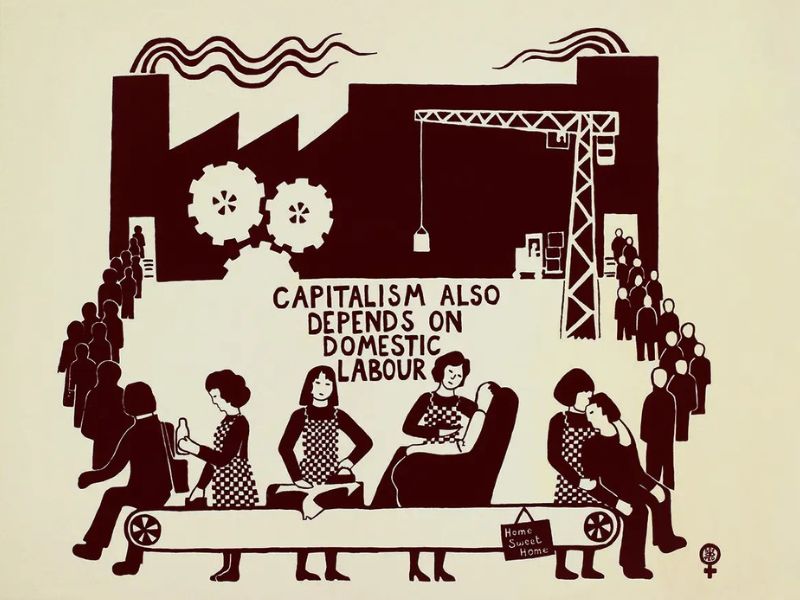

Feminismo Comunitario Territorial y su influencia en la Educación Ambiental

Por Metztli Cerda Asencio, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Para esta ocasión pretendo compartir un poco de mi investigación sobre la propuesta del Feminismo Comunitario Territorial.

Mi Postura

Para comenzar, me gustaría enunciar que me coloco compartiendo esta perspectiva del F.C.T. desde los privilegios que vivo siendo una mujer blanca con acceso a diversas oportunidades, a la que le suscitan distintas -no más, ni menos valiosas- pero si otras situaciones histórico-políticas que a las mujeres indígenas y que reconozco que mi visión y experiencia puede presentar sesgos al abordar esta propuesta, sin embargo, despierta en mí profunda admiración y respeto el trabajo que las compañeras están caminando y me atrevo a nombrarlas desde este lugar amoroso.

Cabe resaltar que no es propiamente una experiencia que está sucediendo sólo en México, pero sí considero que tiene completa relevancia, al ser gestada por parte de la comunidad Maya que habita, cuida y defiende estas tierras, desde antes que se determinara el territorio geográfico de los países cómo hoy los conocemos. Reconozco también el trabajo en red que realizan con otras grupas de mujeres, en distintas latitudes de América Latina.

Ellas no se nombran o identifican como una propuesta de educación para la sostenibilidad y no es mi intención colocarlas -o mucho menos limitarlas- en esto, sin embargo, me parece que su recorrido tiene que ver con la regeneración y la vida.

Día a día, encarnan una experiencia disruptiva en el acto pedagógico y en las siguientes líneas -sin intención de convertir esto en un ejercicio de apropiación- compartiré mi resonancia con su propuesta.

Mi acercamiento a este movimiento parte de revisar algunas entrevistas hechas a Lorena Cabnal: feminista comunitaria integrante de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial y revisando algunos libros que abordan el Feminismo Comunitario Territorial.

El Feminismo Comunitario Territorial y su potencial educativo

Me parece que esta propuesta al nacer lejos de la academia, de la teoría y de las propuestas de los organismos internacionales, es un acto educativo profundo y cotidiano, que se vive desde el cuerpo y al cuerpo me ha hablado.

Encuentro en esta relación pedagógica cotidiana, una invitación a integrar estos saberes, a reconocerlos, a retomarlos e iniciar el camino y descubrimientos propios de la práctica.

Encuentro en el acto de compartir mi perspectiva del Feminismo Comunitario Territorial un espacio y tiempo muy pertinente, profundamente sostenible, un fértil lugar para practicar una educación innovadora, ambiental, que nos acerca a ser más humanes, más creatives, más solidaries; un lugar dónde re-conocernos, para hacer-nos, existir-nos, vivir-nos, para la relación educativa. Y no me refiero a que todes debamos formar parte de, pero sí escuchar su esencia, su lucha, de ser posible apoyarla, pero sobre todo, llevarla a nuestro quehacer cotidiano.

¿De dónde viene el Feminismo Comunitario Territorial?

Como Lorena explica, el Feminismo Comunitario Territorial en Guatemala surge entre 2003 – 2004, a la par de la firma de los acuerdos de paz; luego de 36 años de guerra contrainsurgente.

Nace de un deseo muy profundo, desde cuerpos indignado de mujeres. En primera instancia, se juntaron a denunciar el hambre, la muerte de muchas mujeres, la muerte de niños y niñas que estaban falleciendo por desnutrición dada la situación de hambruna.

Cuenta como en esos momentos miraban los acuerdos de paz firmados, pero los sentían muy lejos de la comunidad, y empiezan a juntarse un grupo de mujeres empobrecidas a hacerse muchas preguntas:

¿Por qué muchas no estudiaban? ¿Por qué tenían hasta 18 hijos por familia? y así una serie de preguntas que parten de su vida cotidiana.

Posicionamiento ético-político

En el año 2005 surge un primer enunciado “defensa de mi cuerpo, como mi primer territorio de defensa”

En 2007 con la lucha contra las mineras nombran “la recuperación y defensa de territorio cuerpo tierra” empiezan a plantear estas dos dimensiones: la lucha por los cuerpos de las niñas y de las mujeres haciendo la defensa de la tierra.

En palabras de Lorena:

“Hoy el Feminismo Comunitario Territorial es un feminismo que aporta la pluralidad feminista comunitaria continental, nace de cuerpos indignados, de cuerpos que han sido atravesados por las múltiples violencias y empieza a hacer planteamientos bastante fuertes y también empieza a colocar elementos de interpelación a otros feminismos.”

Como Lorena Cabanal dice: “Me convoca a tejer para la red de la vida”.

Como una resonancia a mi proceso me invita a preguntarme desde mis quehaceres profesionales y personales:

¿Cómo generar complicidades para acuerparnos y formar nuevas formas de vida?

¿Cómo sentir y hacer espacio a las distintas dimensiones, la epistémica y la cosmogónica?

¿Cómo sentir las relaciones, recordando que la naturaleza nos es en el cuerpo, en el alma?

¿Cómo aportamos desde aquí para seguir la lucha por la defensa de la vida?

¿Cómo sentipensar-me, sentipesar-nos como educadores ambientales?

¿Cuál es nuestra responsabilidad política y epistemológica?

¿Cómo tejer redes que fortalezcan, que buscan horizontes comunes, dónde todas las voces sean escuchadas, donde las personas que son expertas en sus vidas sean sus dueñas?

¿Cómo ser siendo comunidad de la conversación, de la hospitalidad, de la acogida, del tacto, de la deferencia?

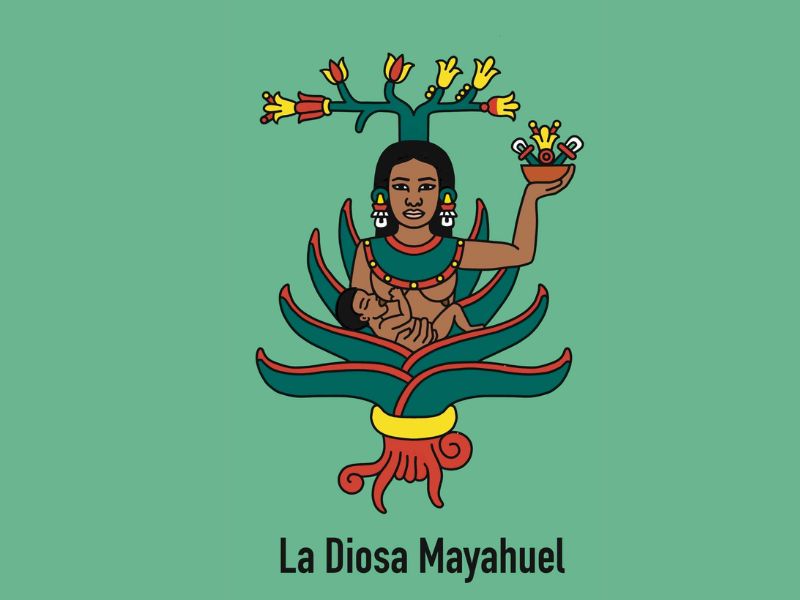

Su Cosmovisión

Es una propuesta epistémica que tiene su propio modo de interpretar sus realidades y decodifica las opresiones en la comunidad.

Es una propuesta espiritual, aborda los elementos de cosmogonía del pueblo maya, trae a dialogar las fechas calendáricas y lunares del calendario maya, contiene las diferentes relaciones de numerología de los cuerpos de la red de la vida, habla de diferentes elementos de cosmogonía para hacer una reinterpretación de: ¿porque está rota la red de la vida en las comunidades indígenas?

¿Qué podemos rescatar del Feminismo Comunitario Territorial como recurso para hacer Educación Ambiental?

El F. C. T. es un feminismo en una dimensión que dialoga; aborda la sanación como camino cósmico y político, aborda la memoria de dolor, de duelos, de muchas violencias, de la guerra contra la insurgente.

Acompaña procesos para la revitalización de mujeres que hacen defensa de la tierra, mujeres criminalizadas, judicializadas, perseguidas, presas políticas, mujeres con órdenes de captura.

Plantean regresar a la memoria ancestral sanadora de las mujeres con la naturaleza, a las conexiones de la red de la vida. Creen que las mujeres en cualquier lugar del mundo tenemos memoria ancestral sanadora.

Proponen que, desde los diferentes lugares y territorios, sanar las múltiples opresiones que tenemos, es un acto personal político y consciente.

Enuncia que la sanación política implica introducirnos de manera personal profunda, consciente y removernos aquello que nos ha construido el sistema patriarcal por voluntad propia, para así sanar el destierro comunitario, sanar la violencia epistémica, sanar nuestras relaciones con el territorio.

Encuentran que esta misma sanación, está en las relaciones de amor con la naturaleza, ya que esta no ejerce poder y control sobre los cuerpos, entonces practican e invitan a el sanar con los árboles, sanar con las plantas, sanar con las hierbas, con los ríos, con las montañas, de allí tomar fuerzas, de las fases lunares para poder removernos de las dimensiones de dolor, acuerpar entre mujeres y traer una dimensión de conciencia política de esos acuerdos y con otros saberes plurales de sanación.

No creen en una receta, no creen que esta manera de sanación se tenga que estandarizar por el mundo, mas bien es una manera que aporta a tejerse con otras propuestas que dialogan en estos tiempos, en otros territorios, estén en la ciudad o en campo.

Recalcan lo que es importante para esta sanación por la intencionalidad feminista, de no hacerlo, queda en bienestar, en relajación; en tanto tienes una intencionalidad feminista va a interpelar y se van a cuestionar las raíces de opresión, para revitalizarnos y reivindicarnos, con otros erotismos, otras alegrías, otras energías, otros placeres, que se convocan en este tiempo para darnos fuerza vital.

* Editado por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante y becario de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

¿Quieres saber más sobre las posturas feministas para hacer Educación Ambiental? Inscríbete a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad

El programa tiene una duración de cuatro semestres y las clases inician en enero de cada año. Únicamente se abre un grupo por año. Escríbenos a pda@universidaddelmedioambiente.com.mx y efp@universidaddelmedioambiente.com.mx

-

Justicia ambiental y construcción de paz

Justicia ambiental

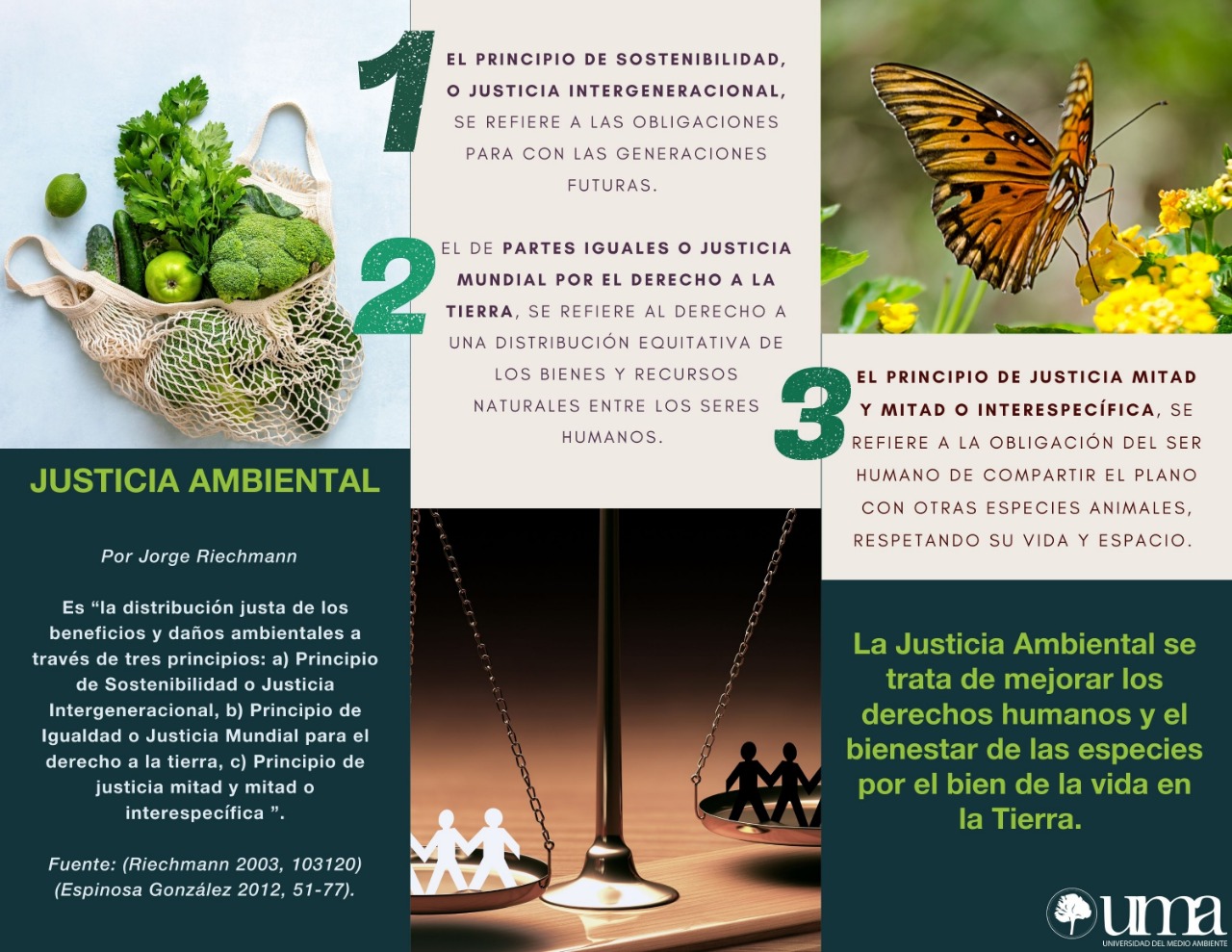

La justicia ambiental según Jorge Riechmann cuenta con tres principios: 1. Principio de sustentabilidad (justicia intergeneracional) (dimensión temporal), 2. Principio de partes iguales (justicia mundial) (dimensión espacial) y 3. Principio de mitad y mitad (justicia interespecífica) (dimensión espacial).

Lo anterior, porque es relevante considerar las interacciones del ser humano con su alrededor y su relación con los demás seres vivientes del planeta.

Además, históricamente los conflictos inician por temas ambientales; de agua, de territorio, de muchas otras maneras donde la naturaleza es un motivador de diferencias. Tal es que, desde 1276 A.C. en Egipto ya se había firmado un acuerdo de paz por temas territoriales.

Es por ello, que traer el tema de construcción de paz es muy importante, aunque dentro del plan de estudios de la Maestría en derecho ambiental y política pública no se describe como tal, en el proceso y desarrollo de la maestría se integran a cada paso y semestre.

Materias que están vinculadas con la construcción de la paz

En Proyectos I, II, III y IV, se realizan ejercicios y tareas cotidianas para desarrollar empatía, solidaridad, responsabilidad, respeto, escucha activa, pensamiento crítico, comunicación interpersonal e intercultural en el tronco común.

Por otro lado, la fortaleza de la UMA es trabajar con pares que, en el proceso de la maestría estarán como acompañantes y guías para generar nuevas habilidades de conciliación y resolución de problemas socioambientales.

Esta parte del trabajo personal (investigación activa) no es tan común en planes educativos, por ello, resulta peculiar la generación del conocimiento a partir de estas prácticas de apertura psicoemocional ante compañeros de las actividades grupales, justamente buscando la responsabilidad afectiva entre grupos de trabajo.

Cuando realicé estas actividades no encontré el sentido académico, sin embargo, la agencia de cambio que ahora siento por haber desarrollado estas actividades en el tronco común, me ayudó a encontrar mis fortalezas internas y de valor en proyectos comunitarios o grupales.

Es así como, la sensibilidad a las diferencias culturales, de género, religiosas, entre otras, deja esta apertura para la otredad que comúnmente se generan a lo largo de la maestría.

La escucha activa, se realiza con el par de acompañamiento que se elige en el proceso. El par (otro estudiante) es con quien se ensaya cada uno de los objetivos para evaluar por semana y se busca un indicador para ver avances de esta escucha activa, y si hay maneras de mejorar para que más adelante se pueda experimentar con otras habilidades.

Proyecto de titulación en el área ambiental y la relación con el tronco común

Al comenzar el tercer semestre se comienzan a tejer las bases del proyecto de titulación. Aquí es donde el proceso personal donde se puede encontrar autoconciencia, colaboración y trabajo en equipo, justamente buscando mediación y negociación para implementar los proyectos en campo.

Cabe mencionar que en este proceso se eligen personas especialistas para asesores de proyecto ya que en general contiene la interacción y codiseño con otras comunidades o grupos especializados en la materia, es un proceso muy retador, donde resalta el valor de las materias que se tomaron en primer y segundo semestre de Proyectos I y II.

Habilidades después del proceso de implementación del proyecto

El aprendizaje más grande para trabajar con proyectos comunitarios, es que a pesar de lo que se cree o está dispuesto a hacer, los objetivos del proyecto cambian y es importante que la responsabilidad afectiva en este proceso este en todo momento.

Estos procesos de análisis e introspección en el grupo de codiseño, así como, con los integrantes de los grupos comunitarios, sirven para comunicar los alcances del proyecto y en caso de que cambien, se haga saber para que haya claridad y que la comunidad decida si continua o no con la participación en el proyecto, y claro también si el equipo especializado también desea continuar.

La comunicación efectiva es de gran valor para un agente de cambio socioambiental, por ello, consideré que la UMA contribuye contundentemente a generar ´profesionales con las herramientas para ser constructores de Paz en cualquier entorno que trabajen.

La perspectiva UMA genera personas con gran calidad humana siempre y cuando la apertura del ser inicie en el proceso de proyectos, hace que en el área ambiental inicien proyectos de incidencia buscando de alguna manera visibilizar la necesidad de la justicia ambiental.

¿Sabías de la organización de Las abejas de Acteal?

Sociedad Civil Las Abejas

«Un movimiento social pacifista para la reivindicación y el respeto de los derechos indígenas»Han tenido un impacto positivo para el mundo, por mantener la firmeza en la construcción de paz en cada una de sus luchas con métodos no-violentos para la causa.

Dentro de la organización Las abejas, se puede apreciar la Paz imperfecta, es decir, no solo se busca la ausencia de guerra, sino que se desea vivir en una sociedad más justa para todos y hacerlo proactivamente cada día en todos lados.

En la historia de Las abejas, se desprende la resistencia indígena en México, el surgimiento de la resistencia no-violenta, el papel de los medios y fines en dicha resistencia, los límites a la obediencia dentro de la organización, la búsqueda de autonomía y reconstrucción social, así como, el papel de la memoria y sus relaciones con la no-violencia.

Por ello, en un comunicado en el 2012 Las abejas declararon defender la vida y no quitarla; y cuando es necesario, entregarla.

Al transcurrir los años, Las abejas siempre han buscado el ejercicio del diálogo y la creatividad para resolver conflictos, además, participar con estrategias destinadas a cambiar las relaciones con el poder o el estado.

Las Abejas han iniciado desde el 2009 con métodos alternativos de resolución de conflictos y la denominan “la otra justicia”, el lekilchapanel o justicia verdadera.

La otra justicia de Las abejas de Acteal

Esta otra justicia, tiene como fin, servir de justicia alternativa ante la impunidad y, desde la autonomía, ofrecer con su denuncia pública, un castigo moral a quienes promueven la injusticia y la violencia; con ella se busca exponer las heridas que la violencia estructural va dejando a su paso.

Por ello la otra justicia, no solo recuerda a los mártires de la Masacre de Acteal, sino que no olvida a todos los pueblos organizados en resistencia.

Dado el origen de Las abejas, el valor de la tierra involucra un sentido de respeto y conservación por ser el sustento material y de alimento para los pueblos.

Por ello, Las abejas han declarado que para defender a la madre naturaleza van a desobedecer a la autoridad buscando la justicia siempre con métodos no-violentos como la desobediencia civil, la comunicación y denuncias públicas.

Así mismo, la cosmovisión tsotsil-tseltal dignifica el estado espiritual y el propósito de vida de las personas que integran las comunidades.

Por ello, es inaceptable matar a los demás u a otros por el bien “social”, es decir, no se entiende como la muerte de unos sea “justo” el bien de la mayoría.

La filosofía de Las abejas es actuar justo como en una colmena; juntas, siempre juntas para construir la paz.

«La construcción del Lekil Kuxlejal (buen vivir)», tomado de la página oficial de Las abejas.

Referencias

Página oficial de Las abejas de Acteal aquí.

Escrito por Rosario del Carmen Gutiérrez Estrada, Maestra en Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

-

Mi viaje por la UMA

Mi viaje por la UMA comenzó en el 2019 cuando busqué en la web maestrías sobre medio ambiente. Después vino la pandemia y en septiembre de 2021 volví a visitar su página web, era momento de decidir estudiar la maestría.

Estaba interesada en la convocatoria de la beca profesional del 100%, pero ya tenían becario, así que había considerado esperarme un año más. Al pasar los meses y acercarse el inicio del semestre de la generación 2021, recibí el 10 de enero una llamada. Ahí comenzó un viaje lleno de sorpresas.

Era Edith Pérez, la directora de la Maestría en Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos, para avisarme que la generación 2021 era la generación más grande que había tenido hasta el momento la UMA, así que estaban dando otra beca profesional. Se me estaba presentando la oportunidad que quería y fue así como acepté iniciar la aventura de la Maestría.

Iniciamos clases en enero. Visité las instalaciones de la UMA por primera vez el 14 de febrero del 2021 para presenciar la ceremonia de cierre del Diplomado en Restauración Ecosistémica, ahora ya convertido en la Especialidad de Restauración Ecosistémica.

A continuación describo lo vivido de haber conocido personas, lugares y disfrutar el proceso que me regalé al iniciar este viaje.

Mi primera visita a la UMA 1er semestre

Iniciar esta etapa fue al principio de manera virtual debido a la pandemia, pero después la situación fue mejorando y pudimos asistir ya de forma presencial. Conocer a mis compañeros de diferentes latitudes del país y del extranjero fue enriquecedor al escuchar sus perspectivas sobre la agroecología.

Me sentía totalmente desconectada de la teoría, pero poco a poco fui entendiendo que la teoría estaba ahí, que lo que verdaderamente importa en la agroecología es poder vivirla y practicarla cada día.

Seguir conectando con mi cuerpo y los alimentos, descubrir otras perspectivas del concepto de sostenibilidad, ser consciente y mejorar mis hábitos alimenticios y personales fueron aportes a mi ser que me dejaron los seminarios que más disfruté:

- Alimentos, ambiente y salud

- Fundamentos de sostenibilidad y

- Regeneración personal

Prácticas de 1er semestre en el huerto de la UMA 2do semestre

En este segundo semestre aprendí de regeneración ecosistémica (diferenciar regeneración de reforestación, me permitió conocer más del ecosistema de mi entorno), de soberanía alimentaria y desarrollo participativo (hacer un ejercicio participativo con una familia de Acatitlán), de otra forma de abordar los problemas socioambientales.

Transitar el primer año de la Maestría fue muy retador entre el estudio y cumplir con la beca profesional, sin embargo a pesar de todas las dificultades que pude tener en el camino, logré seguir adelante.

3er semestre

Iniciar el segundo año de la maestría, fue más relajado, ya tenía un año de estudio. Seguía experimentando tener una mejor disponibilidad de mi tiempo.

Regresar a recordar mis clases de biología, desaprender la información que erróneamente nos enseñaron; conocer los principios de la permacultura y verlo en la práctica con las visitas que hicimos a campo; comprender de qué va la regeneración.

Después abordar desde distintos marcos de trabajo regenerativo mi proyecto de Maestría fueron aportes de los seminarios de Pensamiento Evolutivo, Fundamentos y Principios del Diseño Permacultural, y Marcos de Trabajo Regenerativo.

Clase de Marcos de trabajo regenerativo 3er semestre 4to semestre

Iniciar este semestre fue con sentimientos encontrados al acercarse los últimos meses de clases y esperar nuestra última UT (Unidad Temática). Por supuesto que saber que el propósito de terminar la Maestría se acercaba me hacía feliz, sin embargo se sentía la nostalgia.

Asistir a la última UT fue tener sentimientos encontrados por el inicio del fin de un viaje que hace dos años me había permitido vivir. Ver los rostros de mi generación fue darme cuenta que siempre recordaremos nuestro paso por esta Universidad, porque más allá de la parte profesional, realmente fue un lugar que complementó nuestra crítica a un sistema capitalista que nos esta devorando en muchos aspectos en el mundo. Y si no éramos críticos lo empezamos a ser, nos cuestionamos nuestras prácticas personales, relacionales, y en comunidad.

Terminar este 2022 con el cierre de clases de la Maestría es un proceso que no fue fácil, pero que me siento orgullosa de mí misma por ir cerrando este maravilloso viaje.

Manos a la Tierra

Es la actividad antes de cada UT, para trabajar en el mantenimiento del Bosque Comestible de la Universidad.

Te conecta más con el espacio antes de empezar el tiempo de estudio, donde te reúnes y puedes conversar con otras personas de las diferentes Maestrías, conectas con la naturaleza y el paisaje de la Universidad y sus alrededores.

Ediciones de Manos a la Tierra Talleres

En este viaje de ser becaria profesional tuve la oportunidad de apoyar y asistir a los talleres de herbolaria, de apicultura y meliponicultura que hace el área de Agroecología.

Los diferentes temas que facilitaron me acercaron más a tener mejor relación y conciencia de mis actos hacia las abejas y las plantas.

Así como yo, tú también puedes vivir este viaje. Más allá de lo académico, el transitar tu Maestría en la UMA será un proceso que te dejará muchas enseñanzas, aprendizajes, vínculos.

Te hará crecer como persona para así, desde tu espacio, poder convertirte en un agente de cambio.

Escrito por: Shannen Sánchez Ruiz, estudiante de la maestría en Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos, generación 2021.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Viajar para transformarse

Viajar se ha vuelto sumamente sencillo, tan simple como abrir la computadora, entrar a un buscador y tras unos clics, tener un itinerario listo. Pareciera que esta sencillez nos ha llevado a coleccionar fotografías y millas como si fueran un trofeo que presumir. Sin preguntarnos ¿Cuál es la huella qué dejo detrás de mí? ¿Cómo impacto no sólo al lugar físicamente sino a su gente y sus dinámicas? ¿Cómo un viaje me cambia a mí y a todo aquello con lo que interactúe en mi travesía?

-

El arte como herramienta educativa alternativa

¿El arte puede ser una herramienta educativa?

El arte es una valiosa herramienta educativa alternativa de auto conocimiento y de bienestar; gracias a ésta, les estudiantes aprenden:

- a auto-explorarse,

- a conocerse mejor,

- a expresar sus inquietudes y valores,

- a sondear partes de sí mismes que a veces son confusas e irracionales.

La acción del auto-reconocimiento fomenta el desarrollo de una identidad personal y social sanas, al mismo tiempo, desarrollan el sentido de escucha y el respeto a les demás, puesto que son capaces de conformar su propia visión del mundo.

Universidad del Medio Ambiente, 2022

El papel del arte en la formación de les estudiantes de LEPSA.

La UMA ofrece la Licenciatura en emprendimiento y proyectos socioambientales (LEPSA) donde exploramos el arte como herramienta educativa; como estudiantes empezamos creando un espacio de confianza y seguridad para la expresión y toma de consciencia de nuestras emociones.

Esta actividad la realizamos con el objetivo de lograr desarrollar una plataforma de seguridad y confianza y así también contribuir al desarrollo de competencias transdisciplinarias.

Beneficios del arte como herramienta alternativa

Adicional a reconocernos y de identificar nuestra voz propia, (que ya son beneficios en sí), desarrollamos también la comunicación y la escucha activa a través de ejercicios y dinámicas que nos permiten sensibilizarnos y empatizar con nuestro entorno.

Además, el arte permite lograr un equilibrio entre lo racional y lo emocional, ya que el proceso creativo requiere de una interacción entre el pensamiento experiencial y el conceptual y esto, provoca que el arte sea una excelente herramienta educativa.

Estudiante de LEPSA, 2022

Conclusión

Nosotres como estudiantes de LEPSA constatamos que el arte como herramienta educativa fomenta la creatividad, la intuición, lo estético y el pensamiento no verbal para lograr el equilibrio entre una mente racional e intuitiva, empática y consciente.

También, sabemos que el arte fomenta el sentido de pertenencia a nuestra comunidad y estimula nuestro compromiso a lo largo de nuestra trayectoria educativa. En otras palabras, las y los estudiantes logran reflexionar, observar y cuestionarse acerca del entorno que les rodea.

Estudiantes de LEPSA, 2022

Artículo escrito por Nane Wenhammar Dargent

Informes sobre la Licenciatura en emprendimiento y proyectos socioambientales

-

Artilugios Pedagógicos: Aulas Naturales y su importancia para el desarrollo del Andamiaje Educativo

Por Mariana Lazcano Ferrat, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Considero el Aula Natural como un pilar en el método de andamiaje para el codiseño de iniciativas de aprendizaje basado en proyectos y cognición situada; desde mi experiencia reconozco que es efectiva para: la motivación, la autodeterminación, la regeneración personal, comunal y la conexión con el ambiente natural.

Preferir a las Aulas Naturales surge como un Artilugio Educativo que responde a la inquietud de personas frente a grupo que pretende ofrecer algo diferente en el acto educativo, esto para que sus grupos de aprendices vivan un acontecimiento pedagógico único.

¿Qué son los Artilugios en Educación?

Los Artilugios se diseñan como herramientas para el acto educativo, por lo que suelen modificarse en el momento de ser implementados porque se enriquecen al momento de desplegarse, son creativos, de lenguaje transformable, planeados y flexibles; construyen la cooperación persona/naturaleza/persona (la naturaleza como la otredad que se expresa, se siente y re-siente).

Responden al tiempo de lo que es posible, son ágiles y lentos, con orden desordenado. En este intento de hacer del acto educativo algo diferente, el artilugio estimula la mirada apreciativa hacia la naturaleza, el alrededor, lo cómodo e incómodo del sol, del agua, del aire, del suelo, de la flora y de la fauna. Es una invitación a sentir a la naturaleza desde adentro, de hacer conexión, de aprender de nosotros y de ella en simultáneo.

Nos permite asomarnos al interior de nosotros para explorar lo que nos hace sentir, comprometernos y tomar acción a partir de ahí. El artilugio se construye con la oportunidad que nos da el ave que pasa, la marea que sube, el insecto que zumba, la sombra que enfría, el viento que circula, la emoción que se apodera, la curiosidad que emerge y la reflexión que se desborda. Y así con todo, el artilugio se puede desechar y suplir por la simple activación sensorial en silencio y en paz.

La Ruptura Epistemológica en las Aulas Naturales

Con la Ruptura Epistemológica construimos el conocimiento a partir de acontecimientos, dones, provisión (planeación); creamos momentos en tiempo/contenido no lineal para generar compromiso de acercamiento, hacer cosas juntos y compartir la experiencia con el descubrimiento (dando-se y recibiendo-se) ya que se basa en una relación de trato entre sujetos que respetan su subjetividad y sus inteligencias iguales.

Las bondades de educarse en la naturaleza

Su práctica es gozo. Es atenta al entorno y simultáneamente al interior de nosotros y las relaciones que construimos, es diferenciada, responsable, ética, en comunidad, pone al centro el expertise de nuestra vida, prevalece la escucha activa y la confianza de hablar de nosotros mismos, con hospitalidad de pensamiento (disposición, apertura) y actitud de cuidado.

Tipos andamiaje en el Aula Natural:

Sensorial:

- Elementos bióticos y abióticos que se pueden manipular, escuchar probar y observar.

- Objetos de colección naturalista (huesos, caracoles, etc.)

- Caminatas, carreras, estar presente en la naturaleza con los sentidos.

El propósito es:

- Conectar ideas.

- Aprender a partir de narrativas.

- Aprender a partir del movimiento.

- Contextualizar ideas, relaciones abstractas naturales.

- Descubrir nuevos conocimientos.

Gráfica:

- Observación etológica directa, reconocer la vulnerabilidad interespecie.

- Trabajo cooperativo a merced de los elementos.

- Revisar condiciones climáticas y necesidades específicas para visita de Aula Natural.

- Planear/construir cooperativamente acontecimientos para la comunidad.

El propósito es:

- Sintetizar.

- Planear acciones.

- Vincularse con otros para un proceso y hacer algo.

- Adquirir conocimiento interactuando con otros.

- Desarrollar habilidades de comunicación y colaboración.

- Cultivar empatía y mente abierta.

Interactiva:

- Manejo de información de eventos/relaciones de factores bióticos y abióticos (creación de tablas, gráficos y narrativas.

- Reconocer patrones naturales/no naturales y tendencias.

El propósito es:

- Adquirir conocimiento con números y datos.

- Producir ideas y organizarlas gráficamente.

- Reconocer patrones y tendencias.

- Relacionar causa-efecto.

La intención de apostar por las Aulas Naturales

Las Aulas en la Naturaleza representan una política de igualdad, la de crear en conjunto y de aprender de los errores propios y comunes. Propone sacar a los niños y jóvenes de las aulas de concreto para que vivan el aprendizaje en libertad, con la piel en contacto con la naturaleza. Se reconoce a la naturaleza como génesis, indispensable invitando a observar nuestro comportamiento.

También se promueve el actuar en cohesión, en escuchar, en reglamentar en conjunto para el bien y seguridad colectivo. Resulta indispensable el cuidado del otro, el cuidado de la naturaleza, la conexión entre acto/pensamiento/sentimiento/emoción. Nos movemos hacia reconocer la importancia de la vida y su fragilidad planetaria.

Buscamos la confianza para compartir(nos) en pensamiento y acción, para crecer juntos y apoderarnos de nuestras propuestas de acción para transformar el mundo. Un hilo conductor de la apuesta política es transitar por la zona del desarrollo próximo de la mano de unos y otros.

¿Qué se requiere para facilitar en las Aulas Naturales?

Las habilidades que debe tener un facilitador que promueve el andamiaje en Aula Natural debe ser capaz de elaborar las estrategias básicas:

- Reconocer y valorar el conocimiento y cultura del otro con: escucha activa y mediación, recurrir a la pedagogía de la ternura.

- Diseñar la conversación libre y estructurada: paciencia para facilitar el habla, evita el control intelectual e incorpora la palabra del otro en la propuesta de aprendizaje

- Contextualizar ágilmente lo visual, auditivo y verbal: reconocer la otredad abiótica y biótica del contexto y de las personas, presentar los conceptos, ideas y vocablos utilizando los elementos y sus relaciones.

- Agilidad mental para no cosificar el miedo, la renuencia y emociones que se interpongan en el deseo de curiosear desde los artilugios.

- Modelar y narrar: es maestro porque ejemplifica el cuidado, la ternura, la paciencia, el respeto, así como los actos que llevan al aprendizaje.

- Le da su lugar a la naturaleza: permite que el andamio natural sea el que guíe la práctica educativa en conjunto con la comunidad. Respeta los ritmos naturales del sol, la luna, el viento y es sensible al cansancio, la sed y el hambre del participante.