¡Tu carrito está actualmente vacío!

Blog

-

Liderazgo Femenino en la Transición de la agroecología

La crisis ambiental y los desafíos en la producción de alimentos han impulsado la búsqueda de modelos agrícolas más sostenibles, la agroecología ha surgido como una alternativa viable al modelo agroindustrial predominante. Sin embargo, la transición hacia un sistema agroecológico no es solo un cambio técnico, sino también social y político, donde el liderazgo femenino juega un papel clave.

Es reconocido que en América Latina las mujeres tienen desde hace varias décadas un protagonismo mayor en las luchas sociales y en los procesos de autoorganización colectiva (Svampa, 2015), en el contexto de la agroecología al estar tradicionalmente vinculadas al cuidado en espacios y redes de consumo responsable.

Rábanos agroecológicos, Fotografia tomada por Pamela Perez Zurita La experiencia de los huertos agroecológicos como herramientas de cambio a través de la educación popular, que acrecienta la soberanía alimentaria; iniciativas de colectivos y redes de mujeres que logran conjuntamente altos niveles de autonomía, que construyen nuevos espacios de liderazgo y patrones de desarrollo, y otras formas de hacer investigación en agroecología que toman en cuenta los muchos conocimientos de las mujeres para la sustentabilidad de los sistemas agroecológicos y para la transformación estructural de la sociedad y el sistema agroalimentario. (Morales & Dorrego Carlón, 2020).

Ecofeminismo y agroecología

En su versión libre de esencialismos, el ecofeminismo aporta una mirada sobre las necesidades sociales, no desde la carencia, sino desde el rescate de la cultura del cuidado como inspiración central para pensar una sociedad sostenible, a través de valores como la reciprocidad, la cooperación y la complementariedad.(Svampa, 2015)

La agroecología se ha convertido en un elemento relevante en los movimientos a favor de modelos de vida sustentables que respeten los ecosistemas y la agrobiodiversidad y, de la misma manera, reconozcan y valoren los conocimientos campesinos, contrarresten el predominio de la industria agroalimentaria y favorezcan la producción y alimentación local (Avila, Cordero, Ledezma, Galvis y Avila 2019)

Desde los inicios de la agricultura, las mujeres han experimentado, han hibridado las semillas, han seleccionado y domesticado plantas, han preservado alimentos e inventado la dieta y la cocina, generando, a través de esto, uno de los referentes más importantes de cada una de las culturas y sociedades.

Liderazgo Femenino en la Agroecología

Las mujeres han transmitido saberes sobre el uso de plantas medicinales, la rotación de cultivos y la conservación de suelos, contribuyendo a sistemas agrícolas resilientes. Su participación activa en la producción de alimentos diversificados favorece la seguridad y la autonomía alimentaria de sus comunidades y a través de cooperativas, redes campesinas y movimientos sociales, han impulsado políticas públicas en favor de la agroecología.

Hoy día la implementación de prácticas sostenibles lideradas por mujeres ha demostrado ser efectiva para mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas

Referentes de liderazgo

Vandana Shiva, nacida en la India, ha sido una de las voces más influyentes del ecofeminismo en todo el mundo. Su pensamiento se basa en la religión y la filosofía hindúes que describen el «principio femenino» como la fuente de vida y la base de un desarrollo sustentable. Asimismo, critica el modelo económico dominante, ya que propaga las técnicas de plantación de monocultivos tanto en los bosques como en la agricultura; considera que el sistema económico indio tradicional preserva la relación mutua con la naturaleza a través del policultivo, cuyo objetivo es la producción de subsistencia local con insumos propios. (Braidotti, 1998)

SEED: THE UNTOLD STORY, Vandana Shiva, 2016. © Collective Eye Films / courtesy Everett Collection Por otro lado, la activista Mariama Sonko fue cristalizando su causa personal, en la que convergen la lucha por los derechos de las mujeres y la defensa de un sistema de alimentación respetuoso con el medio ambiente. (El País,2024)

Sonko considera natural esta simbiosis ecofeminista: “En África, la agroecología no es más que una forma de soberanía alimentaria de la que se han encargado tradicionalmente las mujeres”.

Mariama Sonko, líder agroecologista senegalesa

Fotografia: SYLVAIN CHERKAOUI (AP) En México

En el corazónistas de Tenejapa, Veracruz, un grupo inspirador de mujeres ha emprendido un viaje transformador hacia la agroecología. Su misión va más allá de sembrar maíz como mera fuente de alimento; están sembrando las semillas de un futuro sostenible para su comunidad y el medio ambiente. Estas mujeres, con determinación y colaboración, no solo han superado obstáculos, sino que también desafían estereotipos arraigados, liderando así una revolución agroecológica que deja una marca indeleble gracias al liderazgo femenino. (Faros Agroecológicos, s.f.).

Mujeres Liderando la Revolución Agroecológica en el Cultivo de Maiz

Fotografia: Faros Agroecológicos®️ La experiencia compartida por estas mujeres agricultoras, que han optado por métodos agroecológicos, revela una conexión profunda con la tierra y una comprensión consciente de la importancia de abandonar prácticas agrícolas convencionales. En este viaje hacia la sostenibilidad, el maíz se convierte en el símbolo de cambio, no solo en sus campos, sino también en sus vidas y en la comunidad que llaman hogar.

A pesar de su papel crucial, las mujeres rurales enfrentan múltiples barreras en la agroecología. El acceso limitado a la tierra, la falta de financiamiento y la discriminación de género siguen siendo desafíos significativos asi como también la poca participación en espacios de toma de decisiones.

Para superar estas barreras, es necesario impulsar políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a recursos productivos para las mujeres, fomentar la educación y formación en agroecología con enfoque de género, visibilizar el trabajo de las mujeres en el sector agrícola, reconocer su aporte a la sostenibilidad, promover redes y alianzas que fortalezcan su liderazgo en comunidades rurales y espacios políticos.

Trancisión a la agroecología

La transición agroecológica no puede darse sin la participación activa de las mujeres, su liderazgo no solo fortalece la agroecología como modelo de producción sostenible, sino que también contribuye a la justicia social y ambiental. Integrar la perspectiva ecofeminista en las políticas y prácticas agroecológicas es esencial para construir sistemas alimentarios más equitativos, resilientes y en armonía con la naturaleza.

Como señala Vandana Shiva en su libro “¿Quién alimenta al mundo”, las mujeres son las verdaderas alimentadoras del mundo, ya que su conocimiento y labor en la agricultura sostenible son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria y la preservación del medio ambiente.

Conclusión

El liderazgo femenino en la agroecología permite a las mujeres tener una mayor voz y participación en la toma de decisiones que afectan sus vidas y comunidades. Esto las ayuda en el acceso a recursos y oportunidades que antes estaban fuera de su alcance, como la educación, la capacitación y el acceso a financiamiento.

En ocasiones se asocia a la agroecología con algunos aspectos técnicos como el no uso de agroquímicos, el trabajo manual y el uso de insumos locales, pero en un sentido más amplio, es posible señalar su traslape con la noción del cuidado de la madre tierra. Entre las mujeres del movimiento en otra región de estado, (Arellano y colaboradores 2021) observan que:

..al hablar de la tierra, las mujeres no se están refiriendo en términos de su propiedad sino en términos de un bien natural con el que establecen una relación afectiva, simbólica y social. Se refieren a ella como una madre que las cuida y les provee de lo necesario para vivir…

Liderazgo en la agroecología, mujeres jornaleras, productoras, investigadoras y guardianas del conocimiento agrícola somos fuerza regeneradora y restauradora. La misión seguirá siendo empoderarlas en la agricultura, pues, al final, como menciona Vandana los 10.000 años de experiencia humana en alimentarnos han sido, en gran medida, una experiencia de las mujeres.

Elaborado por: Melissa Carrera Carmona, alumna MASAR 2025

REFERENCIAS

El País. (2024, 9 de noviembre). La lucha por la agroecología y los derechos de las campesinas de Mariama Sonko: «Intentaron callarme, pero no lo lograron». El País. https://elpais.com/planeta-futuro/2024-11-09/la-lucha-por-la-agroecologia-y-los-derechos-de-las-campesinas-de-mariama-sonko-intentaron-callarme-pero-no-lo-lograron.html

Rosi Braidotti, «Mujeres, medio ambiente y desarrollo sustentable. Surgimiento del tema y diversas aproximaciones», en Verónica Vázquez García y Margarita Velázquez Gutiérrez (coords.), Miradas al futuro, PUEG/CRIM/CP, México, 1998.

Svampa, M. (2015). Feminismos del Sur y ecofeminismo. Nueva Sociedad, (256), 127-131. Recuperado de https://nuso.org/articulo/feminismos-del-sur-y-ecofeminismo/

Morales, H., & Dorrego Carlón, A. (2020). Mujeres tomadas de la mano para el avance de la agroecología y la soberanía alimentaria. LEISA revista de agroecología, 36(1). Recuperado de https://leisa-al.info/index.php/journal/article/view/77

Mujeres liderando la revolución agroecológica del cultivo de maíz. (s.f.). Faros Agroecológicos. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Recuperado el 7 de marzo de 2025, de https://farosagroecologicos.ciad.mx/mujeres-liderando-revolucion-agroecologica-cultivo-maiz/#:~:text=En%20conclusion%2C%20la%20revolucion%20agroecologica,sostenible%20y%20un%20mundo%20mejor.

Ávila, L. E., Cordero, E. I., Ledezma, J., Galvis, A. C. y Ávila, A. (2019). La agroecología como alternativa: movimiento, ciencia y práctica para la justicia y soberanía alimentaria. INTERdisciplina, 7(19), 195-218. doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2019.18.70293

-

Conociendo a los Umanos: Andreea Dani

Conociendo a los Umanos surge con el objetivo de acercarnos un poco más a la vida de los docentes y directivos de la UMA. Es interesante aprender sobre los caminos que han recorrido: ¿Cuál fue esa senda que atravesaron para estar hoy en día aquí? ¿Cómo ha sido esa búsqueda del propósito? ¿Qué viene en adelante para cada una/uno y para la UMA?

El recorrido de Andreea Dani en la Arquitectura Sostenible

La arquitectura sostenible es un tema crucial en la actualidad, y en la UMA se aborda desde diferentes enfoquesEn esta primera charla, tuve la oportunidad de entrevistar a Andreea Dani, directora del área de Arquitectura Sostenible en la Universidad del Medio Ambiente (UMA). Andreea es arquitecta de la Universidad de Cluj-Napoca, Rumania, y ha dedicado gran parte de su vida laboral a la academia y a la construcción con tierra. Ha trabajado en Francia y México, y reside en México desde hace 17 años.

Nos encontramos en la terraza Sauco. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, como siempre, sonriente. Previamente, habíamos revisado algunos temas que queríamos abordar, así que sabíamos más o menos de qué trataría la charla. Lo que no previmos fue que no tendríamos tiempo para abarcar todos los temas planificados. Sin embargo, aprovechamos el momento y logramos hablar especialmente del camino que la llevó a ser hoy en día la directora de la maestría en la UMA.

El descubrimiento de la construcción con tierra

Andreea nació en Rumania y estudió arquitectura allí, pero no fue en la universidad donde se conectó con la tierra, ya que en la Facultad de Arquitectura de Cluj-Napoca se hablaba poco de ella. Su primer contacto fue en el museo etnográfico de la ciudad, donde tuvo una visión clásica y hermosa de la arquitectura tradicional. Fue gracias a su llegada a Grenoble, en Francia, donde realizó un año de intercambio a través del programa Erasmus, que tuvo la oportunidad de adentrarse en los talleres de experimentación de CRAterre y vivir de cerca el mundo de la construcción con tierra. Estos talleres los realizó de manera extracurricular. Allí descubrió un lado estético y valioso de la arquitectura de tierra y de la sostenibilidad que no había vislumbrado en Rumania. Se involucró como voluntaria en diversos procesos y así aprendió sobre materiales naturales y saludables.

Este acercamiento a CRAterre le abrió la oportunidad de una beca para realizar una práctica profesional en el extranjero. Ese momento fue crucial: Andreea decidió viajar a México para hacer su práctica y, 17 años después, reside en Valle de Bravo, México. Trabajó junto a Elena Ochoa en el CIPTEV, donde ayudaba a organizar el Diplomado de construcción con tierra y materiales naturales, en el cual, durante varios, fines de semana, los estudiantes aprendían distintas técnicas. Asimismo apoyaba a recibir visitas de grupos de estudiantes del Tecnológico de El Grullo al centro. Así surgió la invitación a dar una conferencia sobre manejo de residuos de la construcción en el Tecnológico y, posteriormente, a impartir clases.

Botmobil_IleD’Yeu, Francia 2006. Fuente: Andreea Dani Ecolocalli y la enseñanza de la arquitectura sostenible

En 2009, Andreea se encontraba viajando entre Guadalajara y El Grullo, un trayecto de aproximadamente cuatro horas y media en ese entonces. Como una joven entusiasta, no solo combinaba su tiempo entre ambos lugares, sino que también fundó Ecolocalli, una asociación civil inspirada en el Ciptev, que promovía la construcción con tierra y la recuperación de saberes locales en la comunidad de Ayotitlán, perteneciente al municipio de Cuautitlán de García de Barragán. En febrero de 2012 le ofrecieron coordinar la carrera de Arquitectura en El Grullo, donde logró la acreditación del programa por la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura, y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. (ANPADEH) y propuso la inclusión de técnicas tradicionales en el plan de estudios.

Taller Festival de la Tierra en Guadalajara 2009. Fuente: Andreea Dani La llegada a la UMA y el futuro de la arquitectura sostenible

En mayo de 2015 Andreea conoció a Dora María Ruiz (Doris, como la conocemos en la UMA) y a Oscar Hagerman en un evento de la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana A.C. (ASINEA). Oscar le insistió en que debía conocer la UMA. Andreea ya estaba siguiendo las noticias de la UMA desde la apertura de la primera generación de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible y quedó encantada con la historia del diseño del campus por parte de Oscar, el uso de materiales como la tierra y la madera, la escala y la inclusión de la comunidad. Poco después de este encuentro, en enero de 2016, comenzó a trabajar en la UMA como directora del área de Arquitectura Sostenible.

Desde entonces, Andreea ha guiado el codiseño de los programas de estudio de arquitectura, ha liderado la maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible y ha estado involucrada en proyectos de consultoría o relacionados con el campus. Tanto Andreea como la UMA han hecho grandes esfuerzos por contar con un excelente cuerpo docente, aportando diferentes conocimientos, puntos de vista, técnicas, materiales y estrategias para enriquecer el programa y ofrecer una formación novedosa.

Diplomado de construcción con tierra cruda en la UMA. Fuente : Andreea Dani Reflexión sobre la arquitectura y su impacto

Al cerrar nuestra charla, hablamos un poco sobre cómo se imagina el futuro de la UMA. Su sueño es que la UMA contribuya a que no se pierdan los saberes tradicionales, se siga valorando la arquitectura que responde a las condiciones geográficas y se discutan los modos de habitar actuales. Esta reflexión busca entender cuál es la arquitectura adecuada y el papel de los materiales locales. Andreea se hace esta pregunta poderosa con la intención de dialogar con la comunidad, con la UMA como parte de este proceso, y mantener vivo el espíritu de la arquitectura local.

La última pregunta que le hice fue: ¿Qué le dirías a alguien que está pensando estudiar arquitectura en este momento? Su respuesta: «Cada persona tiene un llamado y ciertos talentos que podemos poner al servicio de ese llamado para hacer una contribución valiosa al mundo. Si alguien es consciente de esto, ha reflexionado sobre cuál es su llamado y realmente siente que es la arquitectura, le diría ‘bienvenida o bienvenido’. Pero considero importante que se haga esta reflexión primero. Si la idea del servicio no está presente, invitaría a reconsiderarlo, ya que los arquitectos y arquitectas debemos estar al servicio de quienes habitan los espacios y del mundo vivo que nos rodea, pues nuestra profesión tiene la capacidad de impactar de manera significativa los ecosistemas y las formas de habitar. Este ejercicio debe realizarse desde una postura ética y de servicio».

Después de esta enriquecedora charla, quedan ganas de seguir explorando temas como la construcción en tierra en el contexto local mexicano y global, los retos y las oportunidades que enfrenta la construcción con materiales nobles, y las perspectivas para un futuro más sostenible.

Muchas gracias a Andreea por su tiempo y esperamos continuar conociendo a más Umanos.

Escrito por Adriana Córdoba Jurado (estudiante de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible, generación 2025)

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Guía de Marketing Socioambiental para Emprendedores

¿Buscas una manera de conectar con tu audiencia en un nivel más profundo y generar un impacto positivo en el mundo?

Soy María Fernanda Ramirez Coutiño, mejor conocida como PILU, emprendedora, mentora y docente apasionada por el marketing y el branding con propósito. Llevo más de 12 años en el mundo del emprendimiento socioambiental con mi propia empresa PILU, dando mentoría a más de 500 emprendedores en temas de marketing con propósito, comunicación de impacto y estructura en sus procesos de negocio.

He visto de primera mano el poder del marketing y el branding para impulsar empresas con impacto transformador y llevar las acciones de cambio al siguiente nivel. Por eso, hoy te traigo esta guía, en donde compartiré contigo las herramientas clave que necesitas para impulsar tu emprendimiento socioambiental y conectar con tu audiencia en un nivel más profundo.

Prepárate para inspirar e impulsar el impacto de tu emprendimiento.

Empecemos definiendo: ¿Qué es el Marketing Socioambiental?

El marketing socioambiental es una forma de conectar con las personas a un nivel más profundo. Utilizar herramientas del “marketing tradicional” para comunicar el poder de proyectos con impacto transformador, mientras cambias paradigmas e inspiras a las personas que un cambio si es posible.

Ahora, te comparto algunas herramientas Clave para impulsar tu marketing socioambiental:

-

Conoce a tu Tribu:

Imagina que tu público es una tribu con valores e intereses afines. Hoy ya no se trata de tener clientes se trata de generar una comunidad, una tribu. Conóceles, habla su idioma y crea una conexión genuina. Investiga sus datos demográficos, sus pasiones y sus preocupaciones.

-

¿Hacia Dónde Vamos?:

Define tus objetivos con claridad. ¿Sueñas con que tu marca sea reconocida en todo el mundo? ¿Quieres un aumento en tus ventas? ¿Mejor de seguidores? ¿Tu meta principal es construir una comunidad leal y comprometida? Yo se que tal vez lo quieres todo. Pero un paso a la vez, es importante que definas tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Establece con claridad cuál es tu prioridad y enfócate en eso. Poco a poco tu marca irá creciendo e irás logrando otros objetivos.

-

La Personalidad de tu Marca:

Dale vida a tu marca con una voz auténtica y cercana. Comparte tus valores, tu historia y tu compromiso con la sustenibilidad. Define qué es importante para tu marca, cómo habla, qué estilo tiene y todas las características humanas que puedas relacionar con tu marca para crear una marca que conecte.

-

El Arte de Contar Historias:

Comparte tu viaje, tus desafíos y tus triunfos. Conecta con tu audiencia a través de narrativas que inspiren y emocionen. Sé transparente y construye confianza. No se trata de tu producto o servicio, se trata de ti, de tu comunidad, de tu proceso, de la historia detrás. Sé que las ventas son importantes, pero es más importante conectar para generar una relación más profunda y auténtica.

¿A quién prefieres comprarle a un extraño o a un gran amigo?

-

Un Camino con Dirección:

Diseña un embudo de conversión que guíe a tu audiencia hacia la acción que deseas. Puede ser una compra, una donación o simplemente unirse a tu comunidad. Pero nunca olvides agregar un llamado a la acción.

-

Impacto Real y Transparente:

Mide el impacto positivo que generas y compártelo con el mundo. Usa y comunica tus indicadores y resultados. Respalda tus afirmaciones con datos concretos y verificables. No generes compromisos solo por comunicarlos, demuestra que te comprometes con lo que dices y que lo aplicas de manera transversal en tu negocio.

-

Simple y Directo:

Comunica tu mensaje de forma clara, concisa y fácil de entender. Evita tecnicismos o jergas que puedan confundir a tu audiencia. Desmenuza toda la información. Ten presente que tu audiencia no necesariamente es experta en tu tema o comprende la importancia de lo que compartes. Y sobre todo NO SUPONGAS!

Recuerda:

- Tu propósito socioambiental es tu brújula.

- La transparencia y la autenticidad son tus mejores aliados.

- Conecta con tu audiencia desde el corazón.

- Utiliza las herramientas digitales para amplificar tu mensaje.

Espero que esta guía te inspire y te brinde herramientas prácticas para impulsar tu emprendimiento socioambiental al siguiente nivel.

Esta guía es una herramienta esencial para los estudiantes de la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales (Green MBA) de la Universidad del Medio Ambiente (UMA) al proporcionar estrategias prácticas y sencillas para sus proyectos.

Pero si aún no eres estudiante del MBA, te cuento que esto es tan solo una embarrada del increíble seminario de Marketing para el cambio de paradigmas, en donde podrás crear y/o fortalecer tu proyecto con impacto socio ambiental de manera estructurada y exitosa.

Tengo que confesar, que me encanta ser docente de esta universidad; ya que, me permite conectar con maravillosas personas y sus proyectos cada semestre.

Te invito a que conozcas más del marketing socioambiental y del programa del MBA en mis siguientes artículos, a través de mis redes sociales @fer.pilu y las redes sociales de la UMA @uma.mexico

Escrito por María Fernanda Ramirez Coutiño. (Docente de la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales).

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

@fer.pilu

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-fernanda-ram%C3%ADrez-couti%C3%B1o-38444ba0/

-

-

Quiero tiempo para poder encontrar figuras en las nubes

Quiero tiempo para poder encontrar figuras en las nubes.

Una pequeña historia de una mente inquieta.

Una historia

Llegó el 16 de enero y la decisión de hacer una maestría se volvió realidad a la mitad de una bella carretera a las 6:30 de la mañana. Regresar a las aulas se veía como la cumbre de una montaña de dudas, de expectativas, de renuncias, de esfuerzo, de culpas, de preocupaciones, de deseos, etc., a la cual finalmente estaba llegando.

Y ahí estaba yo, en la UMA (Universidad del Medio Ambiente). Sobreviviendo al primer día, nerviosa, ansiosa y segura de que esto había sido una muy mala decisión y que yo no estaba lista para ninguna transformación de ningún tipo.

Arrancaba el segundo día, un poco más suave que el primero. Cuando nos dan la noticia de que nuestro maestro tiene covid y no podrá asistir, lo que nos condena a 6 horas en una clase híbrida. ¡Todos los traumas postpandemia activados! Pero soy adulta, elegí esto y empatizo por completo con mi maestro; así que echarle ganas era lo más obvio por hacer.

La sorpresa

Comenzó la clase, que por cierto lleva el nombre de la maestría, Innovación educativa para la sostenibilidad, cuando el buen maestro Cuyo se presentó a través de las pantallas, dando inicio a una clase muy íntima, poderosa, amorosa y muy significativa. Con decirles que aún no conozco a Cuyo y ya es una parte importante de mi historia.

Las horas pasaron volando; 6 horas se quedaron cortas y un grupo de personas prácticamente desconocidas se fue fundiendo para juntos descubrir el verdadero significado de la palabra innovación: mirar desde otro lado.

En el último tramo de la sesión, Cuyo nos habló de la importancia de comenzar a innovar desde nuestro interior, y nos dio tiempo para reflexionar y contestar algo parecido a las siguientes preguntas: ¿Cuándo fue la última vez que te narraste y cómo? Y si eligieras verte desde otro lado, ¿desde dónde te narrarías?

Segundos después estaba sentada en el pasto confrontando mis crueles y propias narrativas, echando limón a la herida, cuando el edificio de la UMA se enmarcó por unas bellísimas y esponjosas nubes blancas, que capturaron mi atención y esto llegó a mi mente: “Quiero tiempo para encontrar figuras en las nubes”.

El reto

Mientras encontraba un cocodrilo entre las nubes, me di cuenta de que justo así es como quiero renovarme, es como quiero, y necesito narrarme: quiero espacio para encontrar la sombra en las faldas de un árbol, quiero honrar lo efímero de una flor, quiero escuchar cantar a la lluvia, etc.

Foto de Daniela Quinzaños

Foto de Daniela Quinzaños Y todo esto no son solo hermosas metáforas, es como realmente quiero que sea mi historia en pasado, presente y futuro y es la innovación que deseo vivir.

Ya no quiero tener una lista de compras interminable, ya no quiero trabajar todos los días para ir tachando objetos de esta lista. Ya no quiero pertenecer a un sistema que me roba el tiempo, el espacio, mis sentidos y mis emociones. Ya no quiero que la belleza de lo cotidiano me pase desapercibida.

Pero sé que nada de esto llegará por arte de magia, que la innovación es tan importante como todos los pequeños pasos que te hacen llegar a ella y que definitivamente en solitario solo sería una loca peleando contra molinos de viento.

El compromiso

Quiero regalar a muchos este deseo, quiero compartir con muchos este sueño y quiero construir en comunidad esta historia. Yo soy maestra por vocación, creo en el gran poder de la educación, buscar el bienestar de las infancias siempre está en mi mente y por eso también deseo que todos los niños y las niñas tengan tiempo para encontrar figuras en las nubes.

Y por eso me quedé, por eso estoy aquí en la maestría, encontrando formas de innovar la educación desde el corazón, desde nuestra naturalidad y para encontrar a más maestros y maestras que, como yo, quieran mucho más para sus niños y sus niñas.

Gracias Cuyo

¿Tu, cómo quieres innovar tu vida ?

Escrito por: Daniela Quinzaños estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad

“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”.

-

Un Nuevo Marco para la Sostenibilidad en el Mercado de Valores Mexicano

El 28 de enero de 2025 fue un día importante para la sostenibilidad en México. Finalmente, después de varios años de expectativa, se publica en el Diario Oficial de la Federación, las modificaciones a nuestras leyes vigentes para hacer, entre otras cosas, obligatoria la divulgación en esta materia para todos los participantes del Mercado de Valores.

Obligaciones de divulgación de información de sostenibilidad

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México ha dado un paso significativo hacia la promoción de prácticas sostenibles en el mercado financiero mexicano con la reciente publicación de una resolución que introduce cambios significativos en las regulaciones aplicables a las emisoras de valores en México.

Esta nueva regulación introduce obligaciones de divulgación de información de sostenibilidad para las empresas que cotizan en bolsa de valores, promoviendo la transparencia y la sostenibilidad, alineado con las tendencias globales hacia una mayor responsabilidad.

¿Qué implica esta nueva regulación?

En esencia, la resolución exige a las emisoras de valores que incluyan en sus informes anuales información detallada sobre sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Esta información debe ser relevante para los inversores y reflejar los riesgos y oportunidades que la empresa enfrenta en relación con estos factores.

Puntos Clave de la Resolución:

- Adopción de Estándares Internacionales: La CNBV ha adoptado los estándares del International Sustainability Standards Board (ISSB), asegurando que la información de sostenibilidad divulgada sea comparable con las prácticas internacionales.

- Informes de Sostenibilidad Obligatorios: Las emisoras de valores ahora están obligadas a incluir informes de sostenibilidad en sus reportes anuales, alineados con los estándares del ISSB; Estos informes deben detallar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, así como las estrategias para gestionarlos.

- Mayor Transparencia: Los inversores ahora tendrán acceso a información más detallada sobre las prácticas de sostenibilidad de las empresas, lo que les permitirá tomar decisiones de inversión más informadas y alineadas con sus valores.

- Gestión de Riesgos y Oportunidades: Las empresas deberán identificar y gestionar los riesgos relacionados con la sostenibilidad, así como aprovechar las oportunidades que surjan en este ámbito.

- Mayor Frecuencia en la Divulgación de Información: Algunas emisoras deberán proporcionar información financiera y de sostenibilidad con mayor frecuencia, especialmente aquellas que inviertan una parte significativa de sus recursos en ciertos tipos de activos.

- Transición Gradual: La implementación de los nuevos requisitos de sostenibilidad será gradual, lo que permitirá a las empresas adaptarse a los cambios

¿Por qué es importante esta resolución?

La creciente conciencia sobre los desafíos ambientales y sociales a nivel mundial ha llevado a una demanda cada vez mayor por inversiones sostenibles. Esta resolución responde a esta tendencia y busca posicionar a México como un mercado financiero más atractivo para los inversores que buscan oportunidades de inversión con impacto positivo.

Créditos de Imagen: Imagen de Jude Joshua en Pixabay

Impacto Esperado

Esta resolución tendrá un impacto significativo en el mercado de valores mexicano:

- Atracción de Inversión Sostenible: Al alinear las regulaciones con los estándares internacionales, México se posiciona como un destino más atractivo para los inversores que buscan oportunidades de inversión sostenible, facilitando la comparación con empresas de otros países.

- Mayor transparencia: Al proporcionar información más detallada sobre los aspectos ASG las empresas mexicanas pueden atraer a inversores que buscan oportunidades de inversión sostenibles.

- Mejora de la Reputación: La divulgación de información de sostenibilidad puede mejorar la reputación de las empresas y fortalecer su relación con los stakeholders.

- Aumento de la Resiliencia: Al identificar y gestionar los riesgos relacionados con la sostenibilidad, las empresas pueden mejorar su resiliencia a largo plazo.

- Promoción de Prácticas Sostenibles: Las empresas se verán incentivadas a adoptar prácticas más sostenibles para cumplir con los nuevos requisitos de divulgación.

Créditos de Imagen: Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

Desafíos y Próximos Pasos

Si bien, esta resolución representa un avance significativo, su implementación plantea algunos desafíos. Las empresas deberán invertir en sistemas y procesos para recopilar y reportar la información de sostenibilidad de manera confiable y consistente. Además, se requerirá una mayor capacitación para los profesionales de la contabilidad y las finanzas para comprender y aplicar los nuevos estándares.

A medida que las empresas se adapten a esta nueva realidad, se espera que surjan nuevas oportunidades para la innovación y el desarrollo de productos y servicios financieros sostenibles.

En Resumen

La nueva resolución de la CNBV sobre divulgación de sostenibilidad marca un hito importante en el camino hacia un mercado de valores más sostenible y transparente en México. Al fomentar la transparencia y exigir a las empresas que divulguen información sobre sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza, la resolución contribuye a un futuro más sostenible para el país, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente.

La divulgación de información de sostenibilidad es un hito que marca el inicio de una transformación. Las empresas deben asumir un papel activo en la construcción de un futuro más sostenible. Esto implica que, además de cumplir con los requisitos regulatorios, deben integrar la sostenibilidad en su negocio. Al hacerlo, las empresas contribuirán a un mundo mejor y fortalecerán su reputación y competitividad a largo plazo.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente.

¿Qué es un conflicto socioambiental? ¿Qué dinámicas los generan?

Nuestra Especialidad no se enfoca únicamente en la resolución de conflictos, sino que pone énfasis en comprenderlos, identificar los medios disponibles para su posible prevención y, en caso de que se presenten, la implementación adecuada de herramientas para su manejo y transformación.

Nuestra Especialidad cuenta con reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. RVOE 21013A000000000/179/2021.

Referencias

Publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 2025:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5747872&fecha=28/01/2025#gsc.tab=0 -

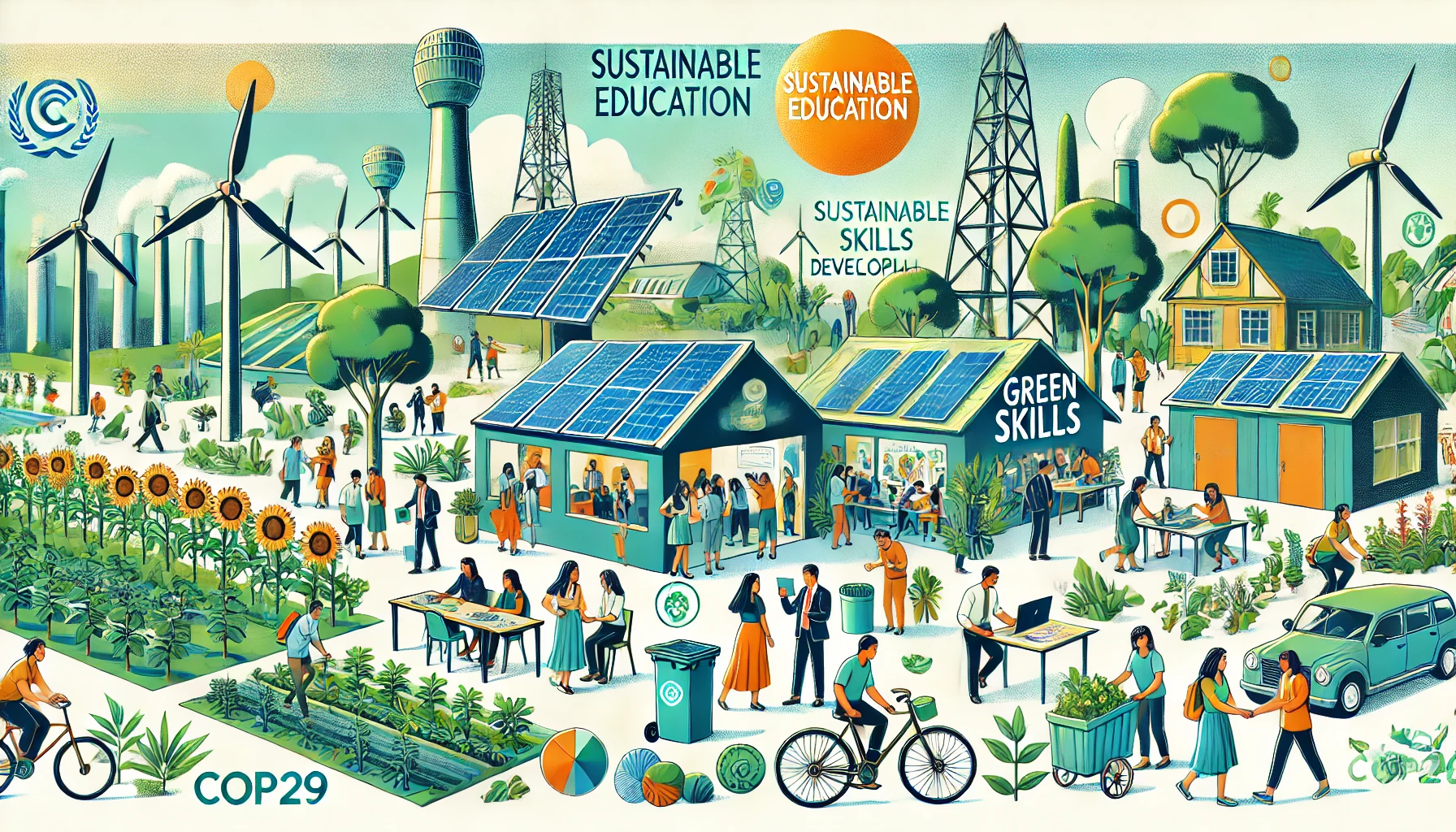

Educación, Habilidades y Empleos para Lograr las Metas Climáticas en la COP29

La 29ª Conferencia de las Partes (COP29) sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas finalizó. Este evento global se centró en el financiamiento, un aspecto clave para el éxito de iniciativas dirigidas a combatir la crisis climática. A medida que las consecuencias del cambio climático se hacen más evidentes, la inversión en educación y habilidades para la sostenibilidad se vuelve más crucial que nunca.

Uno de los temas fundamentales en esta transición es la capacitación en Green Skills o Habilidades Verdes. Pero, ¿qué significa realmente este concepto?

¿Qué son las Habilidades Verdes?

Las habilidades verdes son un conjunto de competencias, conocimientos y comportamientos que permiten a las personas contribuir a una economía más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Estas habilidades no solo ayudan a las industrias y profesionales a adaptarse a nuevos desafíos ambientales, sino que también fomentan la innovación y el emprendimiento en sostenibilidad.

Algunas de las habilidades verdes más relevantes incluyen:

1. Competencias Técnicas en Prácticas Sostenibles

Incluyen conocimientos sobre eficiencia energética, energías renovables, gestión de residuos, agricultura sostenible y construcción ecológica.

2. Habilidades para la Economía Circular

Permiten diseñar, usar y gestionar productos y servicios minimizando los desechos y promoviendo el reciclaje y la reutilización de materiales.

3. Capacidad para Gestionar Proyectos de Sostenibilidad

Implica planificar, implementar y evaluar proyectos con un enfoque ambiental, como auditorías de sostenibilidad, análisis del ciclo de vida y certificaciones ecológicas.

4. Competencias en Innovación y Diseño Sostenible

Relacionadas con el desarrollo de productos, servicios o procesos que reduzcan su impacto ambiental mediante materiales innovadores y diseños eficientes.

5. Habilidades en Educación Ambiental

Capacidades para comunicar temas complejos de sostenibilidad a diferentes audiencias, fomentando la conciencia ambiental y el cambio de comportamiento.

6. Liderazgo Sostenible

Habilidades para tomar decisiones considerando el impacto ambiental, social y económico, guiando equipos y organizaciones hacia prácticas más sostenibles.

La Importancia de la Inversión en Habilidades Verdes

Fomentar estas competencias no solo significa preparar a la fuerza laboral para nuevas industrias, sino también impulsar la creación de proyectos y empresas que promuevan la sostenibilidad. La inversión en educación y capacitación verde debe ser una prioridad en las agendas nacionales e internacionales.

Si crees que este tema es clave para la transición hacia una economía sostenible y la adaptación climática, te invitamos a sumarte a la campaña de IEMA #GreenSkillsAtCOP y a conocer la agenda de la International Labour Organization en este enlace.

Conclusión: Formación para un Futuro Sostenible

El desarrollo de habilidades verdes es un factor determinante para lograr una economía más sostenible y resiliente. Para aquellos interesados en profundizar en la administración de negocios con un enfoque socioambiental, la Maestría en Administración de Negocios Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente (UMA) ofrece una formación integral en liderazgo y estrategias para un desarrollo sostenible.

Para saber más sobre la maestría visita la pagina oficial de la Green MBA

FIRMA:

Escrito por Raúl Montiel Calderón, Coordinador de la Licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

¿Por qué estudiar la Maestría en Proyectos Socioambientales?

¡Hola! Soy Majo M. Zaldívar y me gustaría contarles mi experiencia sobre estudiar la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.

La UMA (Universidad del Medio Ambiente) es una experiencia realmente regenerativa, lo que hace difícil plasmarla en palabras. Sin embargo, me armé de valor y aquí estoy, intentando explicar por qué elegí la UMA y por qué me siento orgullosamente única y diferente, es decir que formo parte de MAPS (Proyectos Socioambientales).

¿Por qué la UMA? ¿Y qué es MAPS?

La UMA tiene un plan de estudios particular que, a primera vista, me llamó la atención, aunque, siendo sincera, no lo entendí del todo al principio. Lo único que tenía claro era que quería aprender haciendo; ya no quería más clases donde solo tuviera que memorizar diapositivas vintage.

Si te preguntas qué hace especial el currículo de la UMA, te cuento:

El Eje de Sostenibilidad, donde tomas clases con estudiantes de todas las maestrías. Esto es increíble, porque te permite convivir con perfiles muy diversos, como abogados, arquitectos, agrónomos, entre otros. La diversidad de perspectivas enriquece muchísimo las discusiones y hace que las clases sean más dinámicas y entretenidas. Además, todas estas materias están enfocadas en temas socioambientales. Mis favoritas fueron Teoría Evolutiva, Prácticas Regenerativas y las aulas verdes (clases en el bosque).

Luego está el Eje Especializado, donde las materias se enfocan en tu área de especialización. Por ejemplo, si estudias Arquitectura, tendrás clases de Bioclimática. Pero si eres de la Maestría en Proyectos Socioambientales, podrás elegir durante primer y segundo semestre, las materias que quieras cursar de otras maestrías, lo cual te permite personalizar tu currículo, y así adquirir los conocimientos multidisciplinarios que tu proyecto necesita.

Como estudiante de MAPS, tienes la puerta abierta para descubrir tu camino en la UMA. Puedes conocer el funcionamiento de otras maestrías y, así, obtener una perspectiva más amplia de las oportunidades de aprendizaje que mejor se adapten a tus intereses profesionales y personales. Al mismo tiempo, vas tejiendo tu propia experiencia educativa, diseñando tu plan de estudios con la base que la UMA y la directora de maestría te proporcionan.

Por último, está el Eje de Investigación Activa, la parte que más me costó entender, pero que terminó cambiando por completo mi perspectiva. Aquí aprendes a conocerte a fondo y te dan herramientas para lograrlo. Por ejemplo, la bitácora te proporciona una estructura para planificar, desarrollar, evaluar e identificar tus aprendizajes, además de identificar tus fuentes de entusiasmo y crecimiento.

Lo mejor es que después puedes aplicar estas herramientas en tus propios proyectos. Es un proceso retador, pero sumamente valioso. El cual consiste en hacer pequeños experimentos, ir a la acción, probar cosas nuevas, al tiempo que las mides y documentas.

¿Cómo qué MAPS?

Les confieso algo: yo estudiaba el Green MBA, pero me cambié a MAPS porque me identifiqué más con lo que podía aprender en esta maestría, incluso sin tener un proyecto definido. Pensaba que era un requisito indispensable para entrar a la maestría, pero no. En MAPS me enseñaron cómo diseñar, estructurar, implementar y medir un proyecto desde cero. No pasa nada si es la primera vez que haces algo, lo importante es aprender a generar evidencia de tus ideas implementadas y asegurarte de que se alineen con tus propósitos.

Una de las grandes ventajas de MAPS es que puedes elegir tus materias según el enfoque de tu proyecto. Por ejemplo, si te interesa el derecho ambiental o la agroecología, puedes tomar clases en esas áreas si aportan a tu proyecto. Y, si tienes dudas sobre qué materias elegir, siempre puedes pedir consejos a tus maestros o a tus compañeres de la generación anterior.

Si algo no falta en la UMA es comunidad. De verdad, no hay mejor lugar para ser tú mismo. Compartir este espacio con personas tan especiales crea un vínculo único y significativo.

Mi experiencia: ¿por qué fue tan especial?

Al principio, me sentí completamente perdida, como si una ola tras otra me revolcara. Pero poco a poco fui entendiendo el proceso. Algo que te dicen mucho en la UMA es: “confía en el proceso”, que suena fácil, pero hacerlo es mucho más complejo.

Al entrar a la UMA, les facilitadores comienzan a hacerte preguntas que quizás nunca antes te habías planteado. A mí me pasó con mi fuente de entusiasmo. Cuando me preguntaron qué era lo que realmente me gustaba hacer, me di cuenta de que no lo sabía. Me había guiado toda la vida por el “deber ser”, lo que tenía que hacer, y no por lo que quería hacer.Después, te piden medir esa fuente de entusiasmo, lo que se convierte en la base de un microproyecto personal que sienta los cimientos para proyectos futuros más grandes.

Además, aprendí a intentar hacer cosas nuevas sin ser experta en el tema con todo y miedo. Dejé de obsesionarme con que todo saliera perfecto, porque entendí que, si algo no funciona, solo es experiencia y aprendizaje para la próxima vez. Tener la posibilidad de llevar la teoría a la práctica, acompañada de la comunidad UMA, ha sido una oportunidad invaluable para crecer como persona.

¿Qué me encantó?

Poder aprender en un espacio tan único como la UMA, donde me sentía constantemente inspirada por mis compañeros y mis clases es lo que más disfruté. A pesar de que algunas clases eran largas, se volvían súper interesantes porque fomentan un ambiente en el que podías hacer preguntas y compartir opiniones o experiencias con total confianza.

Durante los descansos, amaba comprar un snack del mercadito (deliciosos y artesanales), jugar algún juego, tener conversaciones enriquecedoras y, sobre todo, sentirme acompañada en este proceso tan especial.

Escrito por Maria José Márquez Saldivar. Generación 2023. Maestría de Proyectos Socioambientales

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Cumplimiento de la NDC de México ante restricciones de Estados Unidos

La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de México ha sido actualizada recientemente para reflejar metas más ambiciosas de cara a la crisis climática. De acuerdo con la NDC publicada por la SEMARNAT (2022), el 30% de la reducción de emisiones no está condicionado a financiamiento externo, mientras que el 5% adicional depende de apoyo internacional para energías limpias. Sin embargo, una de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump el primer día de su mandato, en la que restringe la cooperación internacional de Estados Unidos, podría afectar incluso el 30% no condicionado.

Estas restricciones afectarían proyectos clave en México, desde la conservación de biodiversidad y ecosistemas críticos, hasta proyectos de eficiencia energética, y aunque el 30% de la NDC no está condicionado a financiamiento externo, muchos programas nacionales dependen indirectamente de las cooperaciones internacionales para su implementación efectiva. La pregunta es: ¿afectarán estas restricciones el cumplimiento del 30% no condicionado?

Créditos de imagen: Imagen de Milan Kullu en Pixabay

Las restricciones de Estados Unidos

En sus primeras 24 horas en el cargo, Donald Trump firmó órdenes ejecutivas que congelan la ayuda internacional por 90 días (WOLA, 2025). Estas medidas buscan analizar y reprogramar la financiación de programas, incluyendo aquellos vinculados al cambio climático. Esto afectaría proyectos en México que dependen de cooperación bilateral.

Por ejemplo, programas de conservación de ecosistemas y eficiencia energética podrían verse interrumpidos. Aunque el 30% de la NDC no está condicionado a financiamiento externo, su implementación efectiva depende de tecnología y capacitación proporcionada por socios internacionales. Esto plantea un desafío inesperado para México.

Créditos de imagen: Imagen de Kosti Keistinen en Pixabay

La NDC no condicionada y su dependencia indirecta

El 30% no condicionado incluye medidas como la implementación de estrategias como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ENAREDD+) y la Movilidad Eléctrica. Aunque estos proyectos se financian con recursos nacionales, son impulsados en gran medida por el fortalecimiento de capacidades que instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales a través de programas de cooperación.

Por ejemplo, desde hace más de 20 años Estados Unidos ha financiado sistemas de información sobre biodiversidad y monitoreo forestal (CONAFOR, 2023). Estos sistemas son fundamentales para la ENAREDD+ que forma parte de la NDC de México. La interrupción de estos apoyos tendría repercusiones en la capacidad de México para cumplir sus metas climáticas.Reflexiones sobre el futuro de la NDC

Si las restricciones de Estados Unidos se mantienen, México podría enfrentar desafíos no previstos para cumplir su NDC, incluso el 30% no condicionado. La falta de cooperación en tecnología y capacitación limitaría la eficiencia de programas nacionales. Esto es especialmente en áreas como energías limpias y conservación de ecosistemas.

Ante este escenario, el sector privado podría desempeñar un papel clave en la financiación de proyectos ambientales. Además, México podría fortalecer alianzas con otras cooperaciones internacionales como Reino Unido, Japón, Alemania y Canadá, estas cooperaciones podrían compensar parcialmente la falta de apoyo estadounidense.

Créditos de imagen: Imagen de Benjamin Marder en Pixabay

Conclusión y preguntas clave

Las restricciones de Estados Unidos representan un desafío para el cumplimiento de la NDC de México, incluso el 30% no condicionado. Aunque este porcentaje no depende directamente de financiamiento externo, su implementación efectiva podría verse afectada por la falta de tecnología y capacitación.

¿Es este escenario una oportunidad para que México fortalezca su política climática internamente? ¿Cómo puede el sector privado contribuir a alcanzar las metas climáticas? Estas preguntas son cruciales para garantizar el éxito de la NDC en un contexto de restricciones bilaterales.“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”.

¿Qué es un conflicto socioambiental? ¿Qué dinámicas los generan?

Nuestra Especialidad no se enfoca únicamente en la resolución de conflictos, sino que pone énfasis en comprenderlos, identificar los medios disponibles para su posible prevención y, en caso de que se presenten, la implementación adecuada de herramientas para su manejo y transformación.

Nuestra Especialidad cuenta con reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. RVOE 21013A000000000/179/2021.

Referencias

- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT]. (2022). Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de México 2022. Recuperado de https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-11/Mexico_NDC_UNFCCC_update2022_FINAL.pdf

- Washington Office on Latin America (WOLA). (2025, enero 21). Las órdenes ejecutivas de Trump y América Latina: Lo que hay que saber. Recuperado de https://www.wola.org/es/analysis/las-ordenes-ejecutivas-de-trump-america-latina-lo-que-hay-que-saber/

- Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). (2023). Cooperación internacional de la CONAFOR con el Gobierno de los Estados Unidos de América. Recuperado de https://www.gob.mx/conafor/articulos/cooperacion-internacional-de-la-conafor-con-el-gobierno-de-los-estados-unidos-de-america?utm_source=chatgpt.com

-

«Tierra somos y en Tierra nos convertiremos»: Un viaje de conexión con la naturaleza

Escrito por Ana Raquel Hernández, estudiante de la Maestría de Innovación Educativa para la Sostenibilidad

El vínculo entre los seres humanos y la naturaleza es mucho más que una necesidad básica: es una relación profunda que define nuestra existencia. Agua, aire, nutrientes… estos son solo algunos de los recursos esenciales para que nuestros cuerpos funcionen correctamente. Cada ciclo biogeoecológico, desde el pequeño microorganismo hasta el gran árbol, depende de la interacción constante entre los organismos vivos, y nosotros somos parte de ese círculo vital.

Foto de Ana Hernández El olvido de la Madre Tierra

En la vida moderna, en medio del ajetreo comercial y las rutinas diarias, a veces siento que nos estamos distanciando de la naturaleza. Como un recordatorio constante, suelo desconectarme y adentrarme en entornos naturales. Ya sea observando un amanecer, caminando por la montaña o simplemente tocando la tierra, esa conexión me ofrece una paz y una calma indescriptibles.

Sin embargo, también veo con tristeza cómo muchas personas parecen haberse desconectado de la Madre Tierra. Pero en lugar de lamentarme, he decidido enfocarme en lo que sí puedo cambiar: mis propios hábitos. Al cambiar mi conciencia y mis acciones diarias, busco respetar más el entorno que me rodea. Reducir residuos, consumir de manera más consciente, y valorar los recursos naturales se han convertido en parte fundamental de mi vida.

Foto de Fernanda Díaz Una conexión profunda: física, emocional y espiritual

He descubierto que mi vínculo con la naturaleza va más allá de lo físico; es también emocional y espiritual. La naturaleza se ha convertido en mi maestra, enseñándome a comprender tanto a mí misma como al mundo que me rodea. Cada estación, cada pequeño crecimiento en una planta, me recuerda la importancia de vivir en armonía con ella. Todo está interconectado. Desde el ciclo de las estaciones hasta el fluir de los ríos, la naturaleza me recuerda que nuestras acciones tienen un impacto directo en el equilibrio de la vida.

Foto de Ana Hernández Este aprendizaje me ha llevado a la reflexión de que nuestras decisiones, aunque individuales, tienen un impacto colectivo. De hecho, uno de mis objetivos más grandes es seguir aprendiendo de la Madre Tierra, manteniendo una relación respetuosa con ella y contribuyendo a un mundo más justo y equilibrado para todos los seres vivos.

El poder de la comunidad y el aprendizaje colectivo

Y no solo se trata de lo que puedo hacer sola. El cambio real y profundo sucede cuando nos unimos como comunidad. Por eso, dentro de las estrategias educativas para la sostenibilidad que ofrece la Maestría, participamos en una actividad de sensibilización y reflexión, inspirados por la naturaleza para diseñar actividades creativas que expresen el vínculo entre los seres humanos y la Tierra.

Estos ejercicios incorporan conceptos como interacción, dinamismo, interdependencia y autoorganización, reflejando la manera en que todos los elementos de la naturaleza se conectan entre sí. Este tipo de dinámicas nos conectan con nosotros mismos, y nos relaciona con lo que nos rodea, abordando de esta manera lo siguiente: “La nueva educación no sólo se enseña, si no que se vive”

Foto de Daniela Quinzaños Mi propuesta creativa: Un video y collage fotográfico

Como parte de esta actividad, decidí crear un video y un collage fotográfico para expresar visualmente la conexión entre la naturaleza y nuestro cuerpo. En el video, muestro el proceso de generación del suelo, creado por microorganismos durante la degradación de los compuestos orgánicos.

Este proceso de interacción y dependencia entre especies es crucial para que los ciclos de la vida puedan seguir su curso. Al igual que la energía y la materia, que no se destruyen, sino que se transforman, nosotros somos parte de ese ciclo continuo.

El video lleva por título «Tierra somos y en Tierra nos convertiremos». ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está compuesto por los mismos elementos que la Tierra. Al final de nuestra vida, cuando nuestro cuerpo regrese al suelo, nos convertiremos en otra parte de ella.

Conexión visual: Un collage fotográfico

Además, he creado un collage fotográfico que refleja la relación íntima entre los elementos de la naturaleza y mi propio cuerpo. Este collage es un intento de mostrar cómo, en esencia, no somos seres separados de la naturaleza, sino que estamos profundamente interconectados con ella. La tierra, el aire, el agua, todos forman parte de nuestro ser.

Escucha la música original que acompaña el video aquí

Fotos de Ana Hernández Reflexión final

Cada vez que me conecto con la naturaleza, siento un recordatorio profundo: nuestra existencia no es un acto aislado, sino una constante interacción con el entorno. Si aprendemos a vivir en armonía con la Tierra, podremos contribuir al bienestar de todas las formas de vida, creando un mundo más equilibrado y justo.

Te invito a reflexionar sobre tu propia conexión con la naturaleza.

¿Cómo puedes contribuir a este equilibrio? Todos somos parte de este hermoso ciclo. El cambio comienza con uno mismo, pero su impacto puede llegar mucho más lejos cuando nos unimos como comunidad.

Foto de Ana Hernández Referencia:

Montemayor, Isis. 1 de agosto de 2019. Madre tierra. Album: Sana Corazón. https://www.youtube.com/watch?v=Z_zN80-0adE

“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”

-

HERBOLARIA ANCESTRAL, CIENCIA DEL PASADO QUE SANA EL PRESENTE

La herbolaria ancestral es un conocimiento que se ha transmitido de familia en familia y de generación en generación, aunque a veces parece que esta sabiduría se está desvaneciendo, sigue viva en nuestra vida cotidiana.

En este texto, quiero compartir contigo los aprendizajes, reflexiones, la información y conocimiento de herbolaria que he adquirido tras participar en el taller de herbolaria ancestral y cosmética natural impartido por María Violante en la UMA.

Ciencia del pasado que sana el presente:

Seguramente creciste bajo el cuidado de tu abuela o tu mamá, quienes aliviaban cada malestar con un remedio casero con plantas medicinales, por ejemplo un empacho, un resfriado o malestares estomacales. Estos remedios venían a menudo acompañados de un reconfortante “apapacho” cuando nos sentíamos mal, ya practicaban y/o practican la herbolaria ancestral.

Las primeras referencias a la herbolaria mexicana se encuentran en códices y textos antiguos que documentan el uso de plantas medicinales, por ejemplo, el Códice de la Cruz-Badiano fue escrito en 1552 y es uno de los documentos más importantes que compilan el saber indígena sobre las propiedades curativas de diversas hierbas. Este legado ha sido adaptado a lo largo de los siglos, manteniendo su relevancia a pesar de los cambios culturales y sociales.

Hombres y mujeres medicina

En México y gran parte de Mesoamérica, a los chamanes se les conocía como ticitl o titici (plural de ticitl). Estos hombres medicina atendían a personas quemadas por el rayo, a quienes padecían enfermedades osteoarticulares, enfermos de la piel, niños e incluso a quienes sufrían epidemias.

Tenochtitlan contaba con los tianquiztli, o mercados populares, donde se ofrecían hierbas, minerales y especímenes animales, todos con propiedades curativas asignadas. Hoy en día, los tianguis mexicanos aún preservan esta tradición, ofreciendo plantas medicinales productos similares.

Históricamente, las plantas medicinales han sido utilizadas durante más de. 60,000 años, la experiencia acumulada y transmitida a través de generaciones ha actuado como un filtro de efectividad, donde los remedios que no funcionan han caído en el olvido, mientras que los eficaces han perdurado.

- No cortan una vena a nadie, las heridas se curan con remedios simples o cubriéndolas con sus mezclas de hierbas, es de observar la simplicidad y efectividad con que curan con las plantas medicinales de esta la “Nueva España”.(Francisco Hernández, Crónicas de Nueva España, siglo XVI).

Pomada de romero y eucalipto, Fotografía tomada por Melissa Carmona Importancia del suelo en la herbolaria

Es importante no solo resaltar la herbolaria ancestral misma, sino también el suelo que sostiene y nutre a las plantas medicinales; a menudo hablamos de plantas medicinales sin considerar el recurso que alimenta sus raíces por lo que trabajar en sinergia con la salud del suelo, las plantas y, por ende, nuestra salud, es fundamental.

María mostrando suelo vivo, Fotografia tomada por Melissa Carmona Es curios que una planta que puede parecer maleza para algunos es medicina para otros, sin embargo a los agricultores se les enseña a cultivar en monocultivos, priorizando rendimientos sobre la salud del suelo, existe un dicho en la agroecologia «cultivar suelo antes que alimento» en este caso, para cultivar plantas medicinales es necesaria la restauración de la fertilidad del suelo y la salud de las plantas mediante procesos naturales.

Cuántas veces hemos visto un diente de león creciendo entre el concreto o en campos de monocultivo, y la primera reacción es aplicar herbicidas, como nos comparte María -en los lugares de mayor austeridad y simpleza se encuentra la mayor abundancia-

Curar con plantas medicinales

Hoy en día, gracias a la ciencia, tenemos acceso a una vasta cantidad de información y herramientas sobre la herbolaria ancestral. Este conocimiento es un crisol de sabiduría empírica y científica. En México, existen alrededor de 100,000 compuestos obtenidos de aproximadamente 4,500 especies de plantas, pero solo se ha estudiado formalmente menos del 10% de ellas para validar su eficacia.

Trabajar con plantas, como mencionaba nuestra tallista, es explorar su alquimia, esencia y poder curativo. No hay plantas tóxicas en sí; el problema radica en su mal uso y en dosis incorrectas. Cada planta tiene su especialidad, por lo que es crucial conocerla y saber utilizarla.

Hojas de eucalipto para uso en herbolaria, Fotografia tomada por Melissa Carmona La herbolaria mexicana tiene la capacidad de ofrecer tratamientos efectivos y su integración en la vida cotidiana de muchas comunidades resalta la importancia de preservar y promover este legado ancestral, al fusionar el conocimiento tradicional con la ciencia moderna, se abre un camino hacia un futuro donde la salud y la naturaleza coexistan en armonía, nos invita a buscar la raíz de los problemas, a prevenir y sanar desde adentro, a confiar en los remedios y, al mismo tiempo, a reconocer sus límites.

Recordemos que el aprendizaje y el conocimiento son constantes y se comparten; el conocimiento no se convierte en tal hasta que nos atrevemos a practicar lo que decimos saber y, especialmente, hasta que lo compartimos. De eso se trata realmente la herbolaria ancestral, un acto de conexión y generosidad.

“Las plantas no son medicina alternativa, son la original.”

-Anónimo

Planta medicinal: Diente de león (Taraxacum officinale) Fotografía tomada por Melissa Carmona Escrito por Melissa Carrera Carmona

Referencias:

Farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos (3a ed.). (2021).

Wp_Massalud. (2023, 8 mayo). Hablemos de herbolaria mexicana. +Salud FacMed. https://massalud.facmed.unam.mx/index.php/hablemos-de-herbolaria-mexicana/

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2019). Plantas medicinales: un recurso para la salud pública. [Informe sobre el uso de la medicina tradicional].

González, A. (2020). El uso de plantas medicinales en México: una revisión sistemática. Revista

Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, 25(3), 22-35.Códice de la Cruz-Badiano. (1552). [Texto histórico sobre el uso de plantas medicinales en la medicina indígena].

Katz, S. (2013). Herbolaria mexicana: un legado cultural. México: Ediciones El Naranjo.

Pamo Reyna Oscar. Medicina Prehispánica. En Alarcón Graciela, Espinoza Luis, Pamo-Reyna Oscar, Eds. Medicina y Reumatología Peruanas: historia y aportes. Lima, Comité Organizador PANLAR 2006.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Un año más, una COP más:

La Conferencia de las Partes (o COP) se lleva a cabo anualmente, siendo un foro de participación multi lateral que invita a la mayoría de los países del globo para determinar acciones en pro del medio ambiente.

En esta ocasión, México participó en la vigésima novena reunión en Bakú, capital de Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre de 2024, en la cual se cubrieron, entre otros, temas en relación a los esfuerzos colectivos para atender los problemas socio ambientales relacionados con el cambio climático.

El objetivo de esta reunión fue, entre otros, el de fortalecer la acción climática a través de la cooperación internacional y el financiamiento climático. Pero… ¿a qué se refieren con esto?

El fortalecimiento de las acciones climáticas significa la adopción de medidas para reducir los gases de efecto invernadero, aumentar la resiliencia de las personas al cambio climático y, apoyar los objetivos relacionados con el clima, en referencia al propio Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) no. 13 “Acción por el Clima” (Naciones Unidas, 2024).

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/cita-addis-abeba-etiop%C3%ADa-sala-83519/

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/cita-addis-abeba-etiop%C3%ADa-sala-83519/Financiamiento, y más buenos deseos en la COP29:

Así, la COP29 fungió nuevamente como lugar común donde dirigentes del mundo se reunieron para acordar acciones concretas sobre cómo atender la crisis climática, con puntos específicos como: la transición de combustibles fósiles a energías renovables, el límite de 1.5 grados Celsius a temperatura terrestre, el apoyo a comunidades vulnerables en su proceso de adaptación al cambio climático y, el alcanzar la meta de “0 emisiones” para el año 2035.

Lo anterior implica que todas las partes involucradas deben participar con un rol más activo, reduciendo en sus procesos industriales o productivos la emisión de gases de efecto invernadero, a la par de construir comunidades cada vez más resilientes.

En general, los temas cubiertos en la COP29 incluyeron educación, adaptación al cambio climático, desarrollo de capacidades, tecnología para el clima, género, innovación, usos de suelo, entre otros, con miras a ampliar los impactos socio ambientales positivos.

Y, en particular, se estableció una meta colectiva para triplicar el financiamiento de $100 mil millones a $300 mil millones anuales para el 2035, para países en vías de desarrollo (Naciones Unidas, 2024).

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/contaminaci%C3%B3n-ambiental-chimenea-1355416/

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/contaminaci%C3%B3n-ambiental-chimenea-1355416/Papel de México en la COP29

México, a través de su presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, participó impulsando las ideas de mejores políticas ecológicas y ambientales, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y a la justicia ambiental, así como fortalecer las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).

Nuestro país reconoce que el cambio climático es uno de muchos desafíos para la mayoría de los países, por lo que acciones concretas y socio-ambientalmente responsables, son necesarias para cumplir los compromisos internacionales adoptados por los Estados parte.

Y, a pesar de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, México refrendó su convicción por realizar un desarrollo sostenible promoviendo la participación social de los grupos más vulnerables en materia de adaptación y mitigación al cambio climático.

De este modo, la COP29 en Bakú representó un momento clave para avanzar en la acción climática global, destacando la importancia e intersección de temas socio ambientales y, en este aspecto, México enfrentó críticas que subrayan la necesidad de alinear mejor sus compromisos internacionales con sus políticas domésticas, toda vez que nuestro país tuvo un retroceso en el Climate Change Performance Index pasando del puesto no. 31 al no. 38 (GlobalEnergy, 2024).

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/cima-cumbre-monta%C3%B1a-volcan-nubes-7385857/

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/cima-cumbre-monta%C3%B1a-volcan-nubes-7385857/Hacia la (in) justicia climática:

Bajo el lema “Solidaridad por un mundo verde”, la COP29 presentó metas globales para el financiamiento climático, reuniendo a más de 50,000 delegadas y delegados, personal diplomático, personas científicas especializadas, sociedad civil, academia y representantes de los pueblos indígenas (Gobierno de México, 2024).

Sin embargo, como de costumbre, las opiniones son variadas respecto al tema y los avances que el mismo presenta. La cifra de $300 mil millones anuales para el 2035 es estimada por algunos como una cifra realmente baja que hará imposible que países en pobreza transformen sus economías, se adapten a la crisis y sean compensados por pérdidas y daños (Schneider, L., 2024).

Cuando emergió la cifra inicial para el financiamiento climático, está fue de $250 mil millones, y fue recibida con gran indignación por los países del hemisferio sur, declarando la insuficiencia de esta cifra frente a los requisitos financieros para atender la crisis climática que están estimados entre 215-387 mil millones por año hasta el 2030 (sin incluir costos por pérdidas o daños), poniendo en absurdo la primera propuesta, toda vez que debido a la inflación dicha cifra se reducirá significantemente para el 2035- dicho de otro modo, los $300 mil millones valdrán alrededor de 170 mil millones para ese momento (Schneider, L. 2024).

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/demostraci%C3%B3n-fridays-for-future-4891275/

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/demostraci%C3%B3n-fridays-for-future-4891275/COP29, oportunidad para reiterar compromisos:

Mientras se reunían cientos de mandatarios de todos los países, el mundo de afuera avanzaba, enfrentándose a los mismos retos de siempre, hambre, desigualdad, pobreza. En la COP29 discutían numerosas propuestas para obtener financiamiento climático, con algunas ideas como impuestos a los millonarios o gravámenes para actividades que dañen el medio ambiente, como la extracción de minerales o combustibles fósiles o viajes frecuentes en avión. En estos puntos específicos no se avanzó demasiado.

Así, llegamos a un reto importante al hablar de financiamiento climático: ¿quiénes ponen el dinero? O sería mejor preguntarse: ¿quiénes están obligados a contribuir más financieramente debido a sus impactos?

Transcurrió la COP29, sin que se determine dentro de las propias negociaciones quién toma el liderazgo, quién contribuye más o menos y por qué, o qué obligaciones tienen qué actores específicos. Las metas a estas alturas simplemente no son suficientemente ambiciosas para cumplir los objetivos globales.

Finalmente, después de esta COP29, México tiene una oportunidad de fortalecer su posición global promoviendo políticas públicas con impactos socio ambientales positivos, inclusivos, y sostenibles. Los “cómos”, por ahora, serán parte de otra historia.

Escrito por Alexander F. Brewster, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”.

Bibliografía:

GlobalEnergy (2024). “México enfrenta desafíos en la COP29 respecto a sus compromisos climáticos”. En sitio web: Globalenergy.mx, recuperado el 10 de diciembre de 2024, en: https://globalenergy.mx/noticias/mexico-enfrenta-desafios-en-la-cop29-respecto-a-sus-compromisos-climaticos/

Gobierno de México (2024). Comunicado de prensa Núm. 17/24. “México participa en la COP29 sobre Cambio Climático”. En sitio web: gob.mx, recuperado el 10 de diciembre de 2024, en: https://www.gob.mx/semarnat/prensa/mexico-participa-en-la-cop29-sobre-cambio-climatico?idiom=es

Schneider, L. (2024). “Cop29 Exacerbates Climate Injustice”. En sitio web: Boell.de, recuperado el 10 de diciembre de 2024, en: https://www.boell.de/en/2024/11/29/cop29-exacerbates-climate-injustice?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAjeW6BhBAEiwAdKltMrMKyQC7JWZ4NsbNRFPrxB_I5h8QacXcoDnTfbXHw9Soi6RKRWmoHxoCwEoQAvD_BwE

Naciones Unidas. (2024). “Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. En sitio web: un.org, recuperado el 20 de diciembre de 2024, en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/

Vásquez, L. (2024). UN Climate Change “COP29 acuerda triplicar la financiación a los países en vías de desarrollo, protegiendo vidas y medios de subsistencia”. En sitio web: unfccc.int, recuperado el 10 de diciembre de 2024, en: https://unfccc.int/es/news/cop29-acuerda-triplicar-la-financiacion-a-los-paises-en-desarrollo-protegiendo-vidas-y-medios-de#:~:text=Noticias%20ONU%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%2C%2024,d%C3%B3lares%20al%20a%C3%B1o%20para%202035.

-

DEJEMOS IR LA OTREDAD DE NUESTRO CORAZÓN

Escrito Por Lina Marcela Enriquez Barbosa, estudiante de la Maestría en innovación educativa para la sostenibilidad

Foto tomada por: Lilian Galante

Foto tomada por: Lilian GalanteLa otredad desde la antropología crítica es un concepto complejo que se utiliza para explorar las relaciones de poder, la identidad, la representación y la ética en la investigación social. Este enfoque invita a una reflexión más profunda sobre cómo entendemos y nos relacionamos con los «otrxs» en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Es por ello que, desde la educación critica y emancipadora, debemos de apostarle a des-aprender y soltar el rol docente desde el colonialismo de las mentes, invitándonos a hacer aprender desde la enseñanza situada.

Sin embargo, es importante definir en este escrito que estamos comprendiendo como enseñanza situada:

Es enfoque educativo que sostiene que el aprendizaje es más efectivo cuando se produce en un contexto auténtico y relevante para lxs estudiantes. Este enfoque se basa en la idea de que el conocimiento no es simplemente un conjunto de información que se puede enseñar de manera aislada, sino que está profundamente ligado a las circunstancias, las experiencias y los entornos en los que se adquiere (Díaz Barriga Arceo, 2006).

Comprendiendo lo anterior, el aprendizaje situado se caracteriza por crear espacios de aprendizaje contextualizados, participación activa, aprendizaje colaborativo, relevancia cultural y social, aprendizaje experiencias, enfoque de resolución de problemas, desarrollo de competencias, y evaluación autentica (Díaz Barriga Arceo, 2006). Asimismo, el aprendizaje situado abraza como una gran sombrilla a el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje de servicio. Los cuales se explicarán a continuación:

Foto tomada por: Lilian Galante

El aprendizaje basado en proyectos (ABP): es una técnica educativa que conecta el aprendizaje escolar con la vida de lxs estudiantes, permitiéndoles enfrentar problemas reales y desarrollarse como ciudadanos activos. A través de experiencias prácticas, lxs estudiantes investigan, trabajan en equipo y aplican sus conocimientos para abordar temáticas de interés. Este enfoque permite que encuentren sentido en lo que aprenden y en su estancia escolar. Para implementar el ABP de manera efectiva, se debe seguir una serie de pasos: identificar temas de interés, definir objetivos claros, trabajar interdisciplinariamente, integrar otras estrategias de aprendizaje, planificar, y promover una evaluación formativa. El ABP fomenta la cooperación entre docentes y estudiantes, y también involucra a las familias, generando un aprendizaje integral y motivador.

- Conexión entre aprendizaje y vida real: El ABP permite que lxs estudiantes se involucren en temas de su interés y enfrentan problemas reales, lo que da sentido a su aprendizaje escolar.

- Rol del docente: El profesor es crucial en orientar el ABP, integrando el currículo y alineando los intereses de lxs estudiantes, permitiendo así que sean protagonistas de su aprendizaje.

- Proceso de implementación: Para implementar ABP es fundamental:

– Identificar temas relevantes y fijar objetivos claros usando el método SMART.

– Trabajar interdisciplinariamente y con estrategias complementarias como el aula invertida.

– Involucrar a colegas y a la administración escolar para mejorar el apoyo y recursos.

- Evaluación formativa y retroalimentación continua: La evaluación en ABP debe ser formativa, priorizando el proceso de aprendizaje más que el producto final y adaptando la retroalimentación a cada estudiante.

- Beneficios para lxs estudiantes: El ABP potencia competencias transversales como la investigación, habilidades sociales, expresión oral y resolución de problemas, convirtiéndose en un aprendizaje para la vida.

- Involucración de las familias: Informar y vincular a las familias genera un entorno colaborativo, que fortalece el vínculo familiar y el sentido de comunidad en el proceso educativo.

- Reflexión final: El ABP motiva a lxs estudiantes, mejora su percepción de la escuela y facilita un aprendizaje significativo, por lo que se invita a lxs docentes a implementarlo y compartir sus experiencias.

En esta misma línea el aprendizaje basado en proyectos requiere que las personas participen en proyectos que trascienden la academia, abarcando esferas culturales, políticas, y sociales. Esto demanda que las instituciones educativas promuevan la planificación y colaboración en proyectos desde la infancia, para preparar a lxs estudiantes en competencias para la vida real. Es por ello que el enfoque de proyectos fomenta un aprendizaje práctico, donde lxs estudiantes aprenden a través de la experiencia directa y la reflexión; este método implica la realización de actividades auténticas y colaborativas, lo que lleva a una enseñanza dinámica y conectada con el entorno del estudiante.

El ABP se encuentra Inspirado en la educación progresiva de Dewey y Kilpatrick (Vaccher, 2022). Se centra el aprendizaje en el desarrollo de competencias y actitudes útiles para la vida en sociedad y la ciudadanía democrática. La educación mediante proyectos se enfoca en la persona completa, promoviendo el autoaprendizaje, la independencia, y el trabajo colectivo. Una de las metodologías de la ABP son los ciclos de pensamiento-acción-reflexión, puesto que estos guían el aprendizaje por proyectos, permitiendo a lxs estudiantes integrar conocimiento, desarrollar nuevas ideas, y adaptar sus prácticas, permitiendo fortalecer el autoconocimiento y la construcción de la identidad.

Kilpatrick establece que el aprendizaje por proyectos promueve la ética y el desarrollo moral, contrastando con métodos tradicionales que pueden fomentar el individualismo. Las actividades de proyectos colaborativos ayudan a lxs estudiantes a valorar el bien común y a desarrollar habilidades sociales y actitudes democráticas, permitiendo pasar del aprendizaje cooperativo al colaborativo. Así mismo el ABP implica una planificación flexible y cooperativa entre estudiantes y docentes, centrada en problemas y proyectos relevantes que van más allá de las materias tradicionales, haciendo hincapié en la interdisciplinariedad y la aplicación de conocimientos en el mundo real (Vaccher, 2022).

No obstante, los proyectos requieren del lxs facilitadores un rol de mediador, facilitando el aprendizaje y seleccionando proyectos con alto potencial educativo, es por ello que lxs facilitadores deben supervisar el avance, promover reflexiones sobre el trabajo realizado y ajustar su apoyo según las necesidades del estudiante, fomentando gradualmente su autonomía. Es por ello que este enfoque permite transformar la educación en una experiencia de crecimiento continuo, desarrollando en lxs estudiantes habilidades para la vida y capacidades para contribuir de manera constructiva en su entorno (Vaccher, 2022).

En esta misma línea, Ander-Egg y Aguilar, mencionan que los proyectos deben abordar una problemática específica de una comunidad y proponer una acción concreta. Lxs estudiantes definen su proyecto respondiendo a su lectura del contexto (Vaccher, 2022).