¡Tu carrito está actualmente vacío!

Blog

-

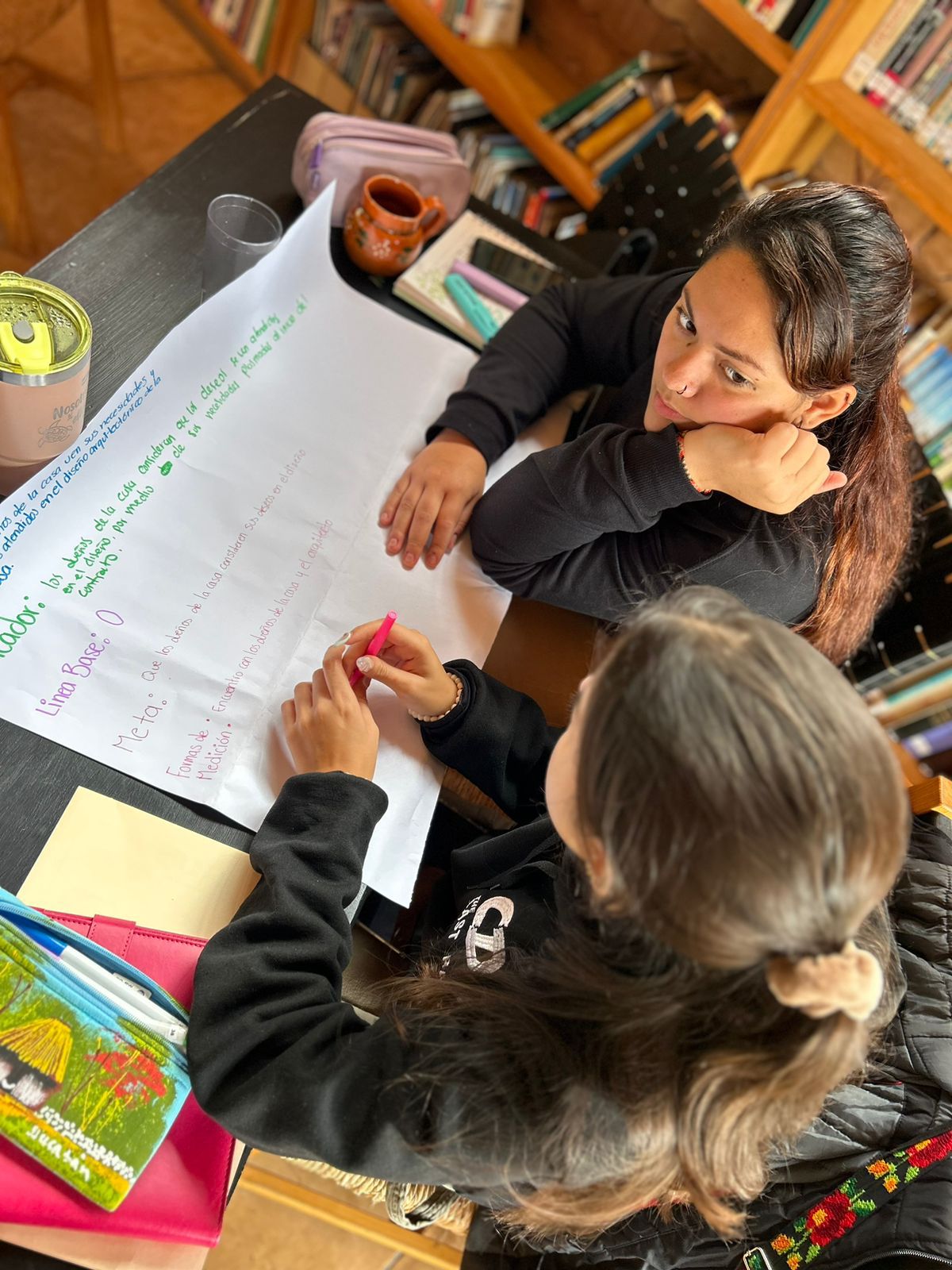

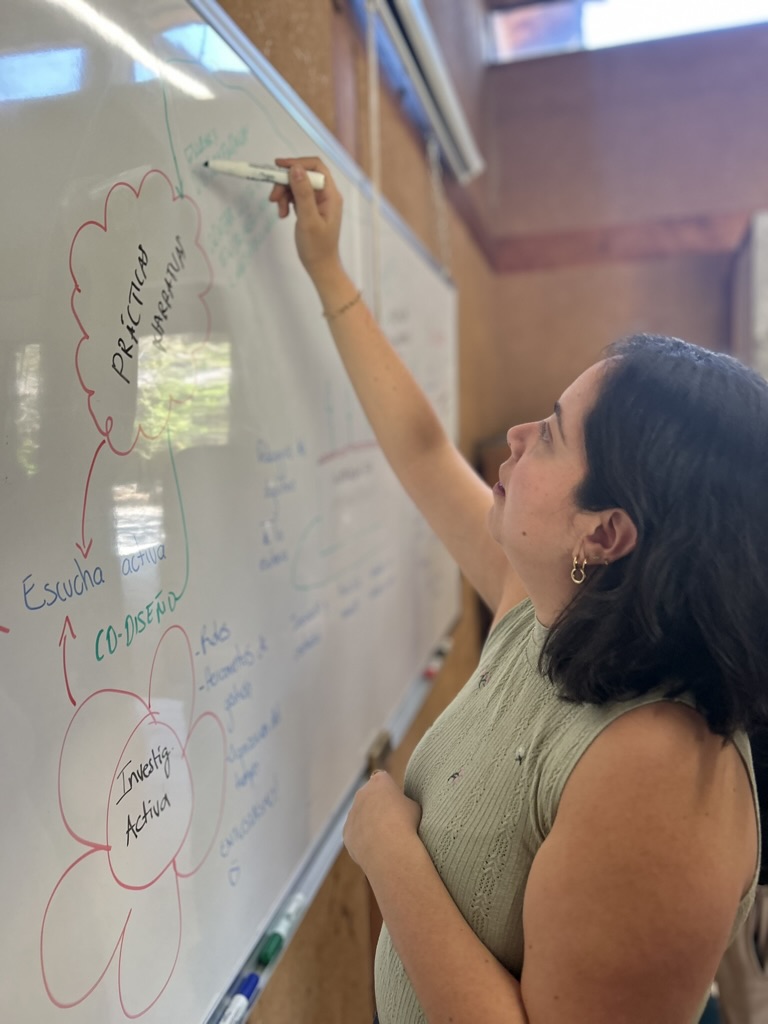

El papel del facilitador en la educación.

Foto tomada por Lilian Galante

“Todos somos gente normal, pero todos pueden a su modo, encender una pequeña luz en la oscuridad.”

(Bender, 2007)

Los facilitadores tienen una gran responsabilidad en los procesos educativos, ya que acompañan, generan espacios seguros donde se propicia la curiosidad y el auto conocimiento.

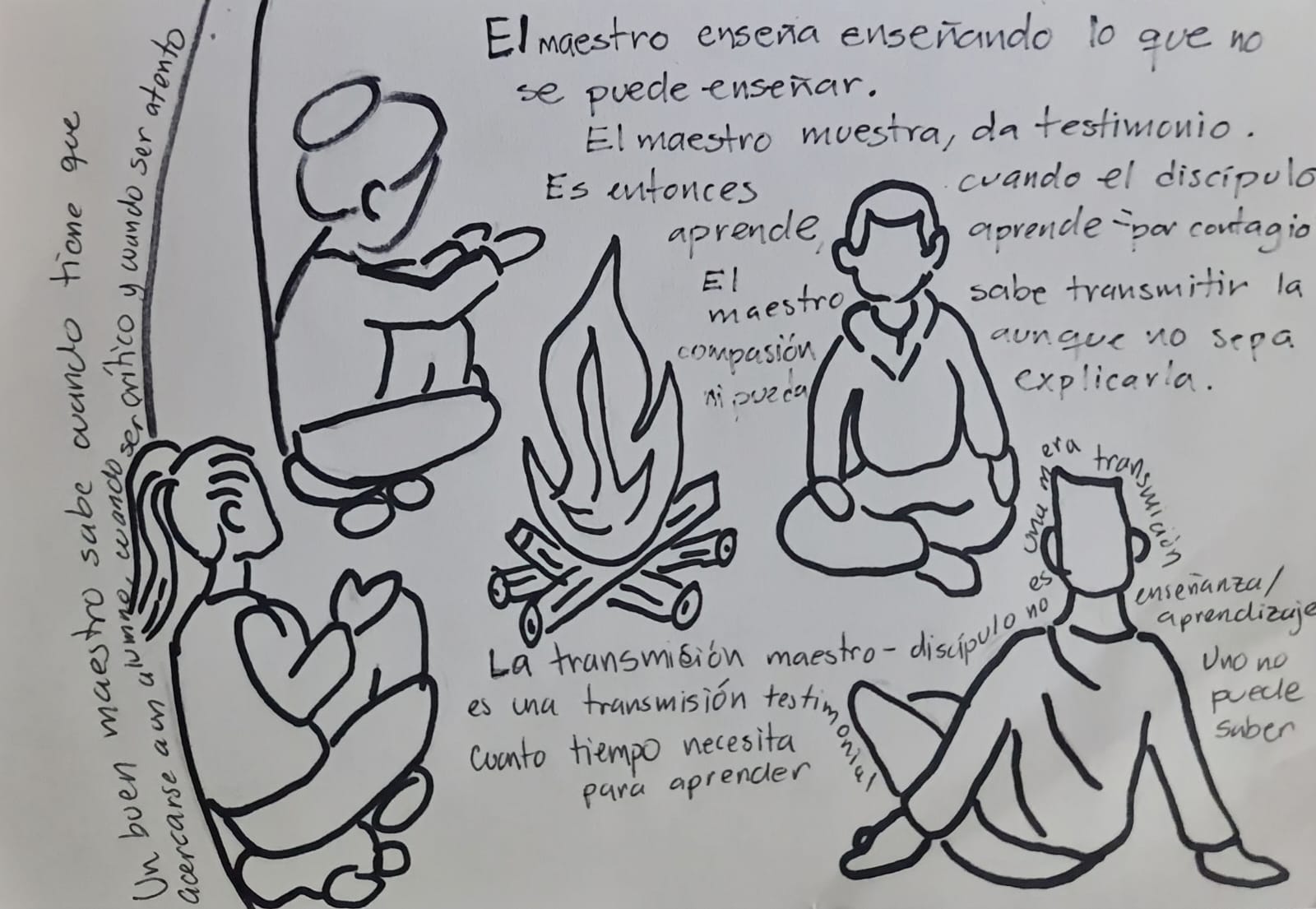

En el texto de Joan-Carles Mélich (2010), “La pedagogía del Testimonio”, destaca las diferencias entre el profesor y el maestro. Aborda el concepto del silencio donde resalta que mientras el profesor ofrece un discurso informativo, el maestro no habla; su lenguaje es simbólico. A diferencia del mutismo, el silencio representa una forma intensa de comunicación. En la escuela tradicional los docentes, están acostumbrados a hablar mucho y a escuchar poco, creyendo que solo así se puede transmitir el aprendizaje. Esto lleva al siguiente punto que propone la lectura: la relación entre maestro y discípulo. Según el autor, esta debe ser una transmisión testimonial, es decir, que no se base en explicaciones ni demostraciones. Lo que se transmite no puede ser explicado; el maestro enseña lo que no se puede enseñar (Mélich, 2010).

«Cada persona es dueña de su propio proceso de aprendizaje»

En esta transmisión testimonial entre maestro y discípulo, según el autor, no puede saber cuánto tiempo se necesita para aprender, ya que cada persona es dueña de su propio proceso de aprendizaje. Al leer esta idea, me imaginé una comunidad sentada en círculo alrededor de una fogata. Así es como concibo la transmisión testimonial: desde nuestros antepasados en comunidades o pueblos indígenas. En mi representación, todos están al mismo nivel, y no se distingue quién es el maestro. Sin embargo, en este proceso de enseñanza se encuentra el poder del silencio y la comunicación en comunidad

Diseño de Karla Figueroa. Representación de la transmisión testimonial del maestro.

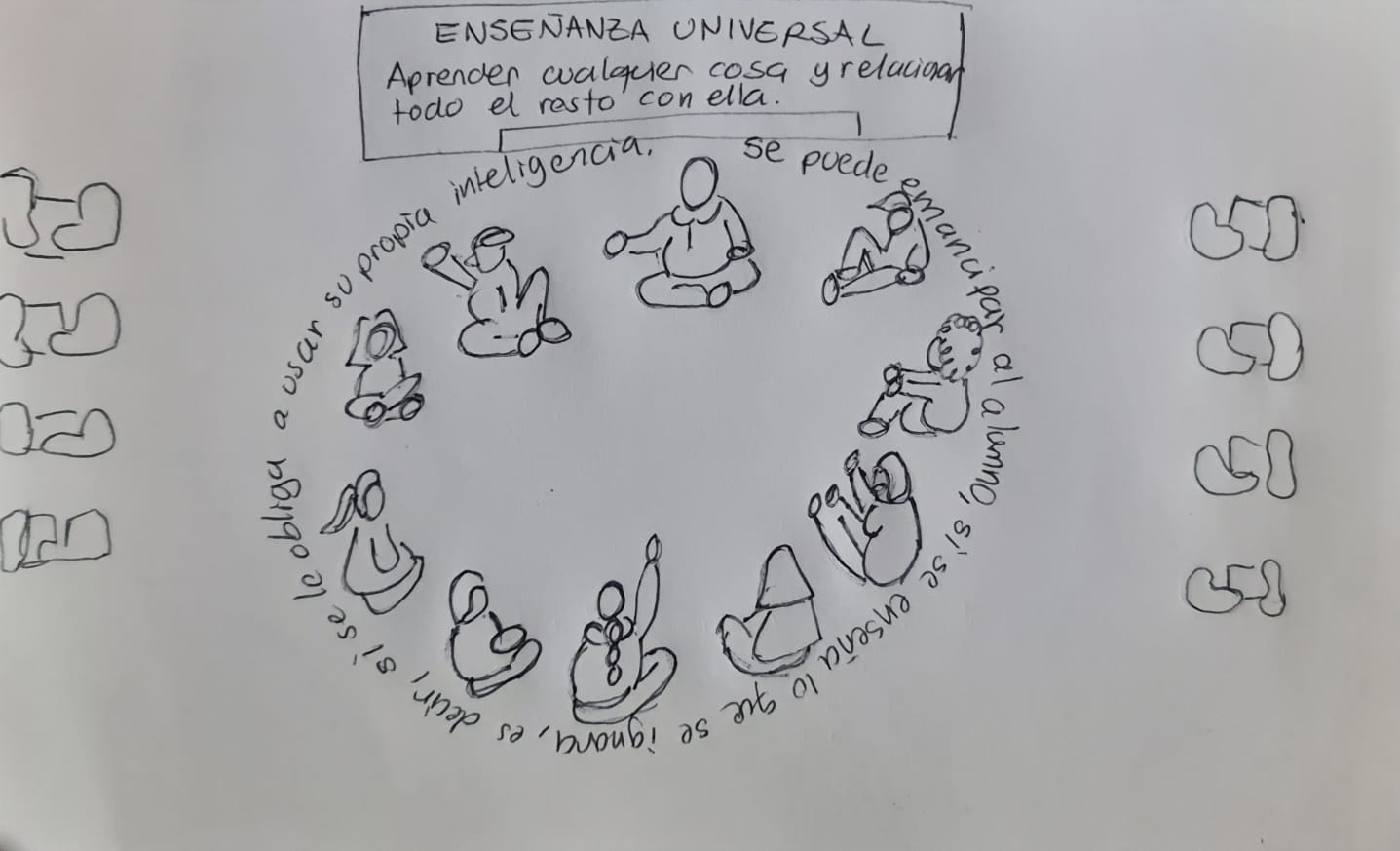

En el segundo texto analizado de Rancière (2007), «El maestro ignorante», destaco la idea que maneja de sobre la explicación innecesaria. El explicador necesita de un ser incapaz para demostrarle que no puede comprender por sí mismo. Partiendo de la noción de que se puede enseñar lo que se ignora, considero de suma importancia emancipar a los alumnos para que utilicen su propia inteligencia, y así otorgarles el potencial y la credibilidad necesarios para aprender. Esto significa, brindarles la oportunidad de generar su propio aprendizaje, enfocados en sus propias necesidades y tiempos.

«Contextualizar el aprendizaje y generar un genuino interés en los estudiantes, que encienda la chispa de la curiosidad y conecte con sus propias vidas.»

El concepto de enseñanza universal me lleva a reflexionar sobre la importancia de contextualizar el aprendizaje y de generar un genuino interés en los estudiantes, que encienda la chispa de la curiosidad y conecte con sus propias vidas. Solo así se logrará un verdadero aprendizaje. En esta segunda reflexión, me visualizo creando espacios de ruptura epistemológica desde dentro del aula, rompiendo con las verticalidades que colocan al alumno en una posición vulnerable. Creo que el círculo, como el de la fogata, puede fomentar una mayor atención, diálogo y escucha entre todos.

Diseño de Karla Figueroa. Representación de la modificación de los espacios en el aula.

En mis conclusiones, siento una gran responsabilidad al acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ya que desde el inicio se establecen vínculos, que deseo, sean de respeto, cercanía y comprensión, para entender la situación por la que están pasando y así realizar adecuaciones para cada estilo de aprendizaje.

Considero que es de suma importancia tener en cuenta el contexto en el que se encuentran los estudiantes para poder acompañar sus procesos de aprendizaje desde una perspectiva de mayor empatía y respeto por los tiempos de cada persona.

La facilitación del aprendizaje debe ser acompañada desde una perspectiva más amorosa y compasiva, donde se generen espacios seguros y de confianza, libres de violencia, y donde los vínculos pedagógicos sean relevantes para facilitar el aprendizaje.

Referencias

Bender, R. (2007). Escritores de la libertad [Película]. Paramount Pictures.

Mélich, J.-C. (2010). El profesor y el maestro en “La pedagogía del Testimonio”. En Ética de la compasión (pp. 276–282). Herder Editorial.

Rancière, J. (2007). El maestro ignorante (pp. 15–69). Libros El Zorzal.

Escrito por: Karla Figueroa Esquivel estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad

“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”

-

Hacia un Futuro Sostenible: Las Prioridades Ambientales del Nuevo Gobierno

Las prioridades medioambientales de Claudia Sheinbaum para el nuevo Gobierno Federal han sido establecidas desde campaña, por ende, no es nada nuevo su incorporación en el plan de 100 Pasos para la Transformación, además de su inserción en el discurso de toma de protesta como Presidenta este año 2024.

Lo anterior esperanza a que exista un camino claro de acciones firmes y contundentes en pro del derecho al medio ambiente sano.

Créditos de imagen: Luis Carlos Ugalde 2024

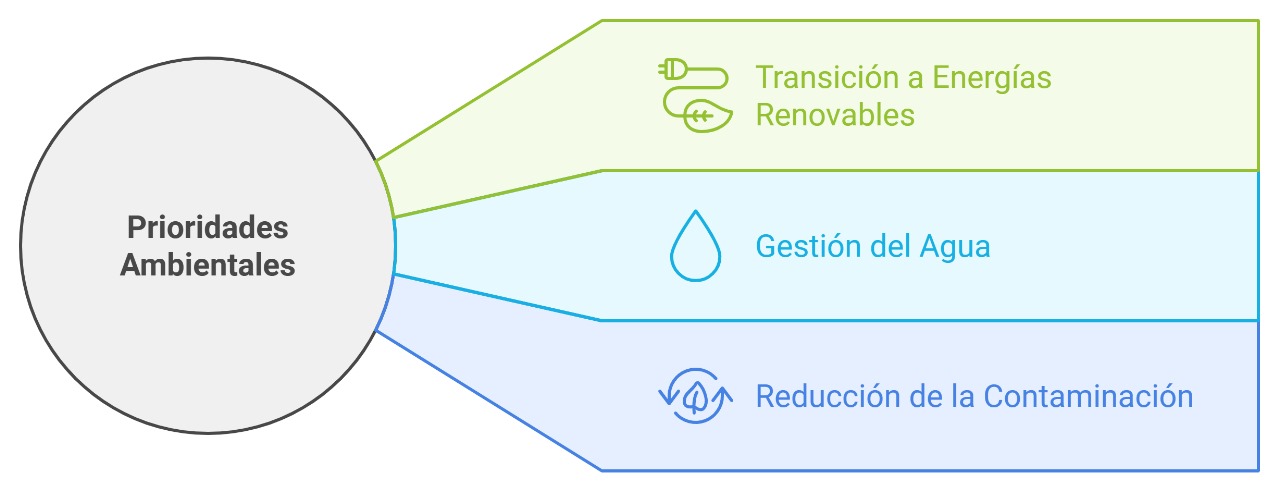

Prioridades Ambientales de Claudia Sheinbaum

Dentro de las prioridades clave se encuentra en evolucionar a fuentes de energía renovable, lo que implica para la nueva administración maximizar las mismas, descarbonizar la matriz energética, promover la electromovilidad e invertir en la investigación y desarrollo de tecnologías de energía limpia, además de fortalecer a la CFE y fomentar la cultura del ahorro.

Por otro lado, se escuchó dentro de las propuestas de campaña la gestión integral del agua como crucial, previniendo la sobreexplotación de fuentes de agua, aunado a la regulación de concesiones de agua, jornadas de limpieza de cuencas hídricas, promoviendo la participación ciudadana e incluso implementando un Plan Nacional Hídrico.

En ese mismo sentido, se suma el combate a la contaminación a partir de programas de chatarrización vehicular, la continuación del programa Sembrando Vida y la construcción de plantas de reciclaje.

Todas las anteriores propuestas de Sheinbaum (2024), como pilares de su administración, así mismo, designó a la Doctora Alicia Bárcena, como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Imagen creada con IA

Alicia Bárcena, su visión

La nueva Secretaria ha identificado áreas de oportunidad desde su trinchera, nombrando los desafíos globales por los que se adoptarán las medidas ya declaradas por la Jefa de Estado, los principales siendo el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el uso del agua. (Bárcena, 2024)

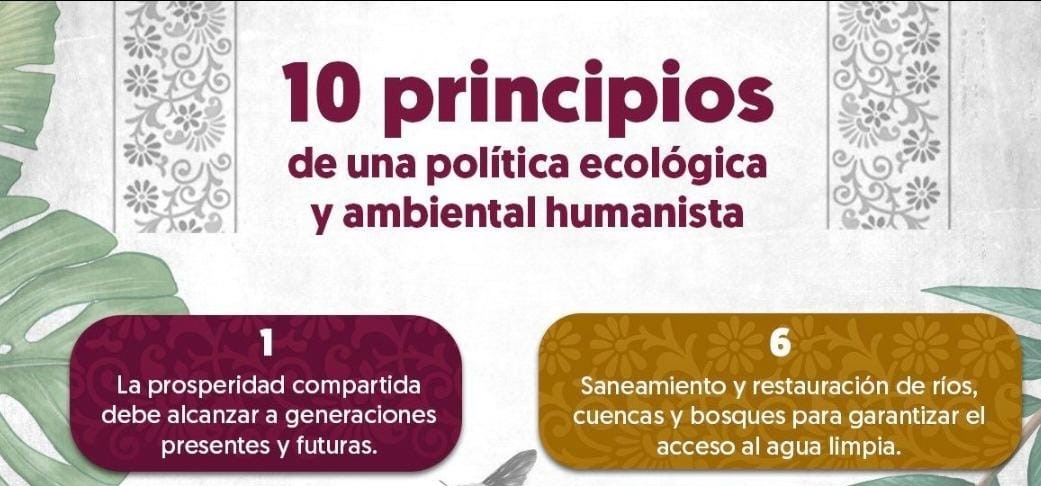

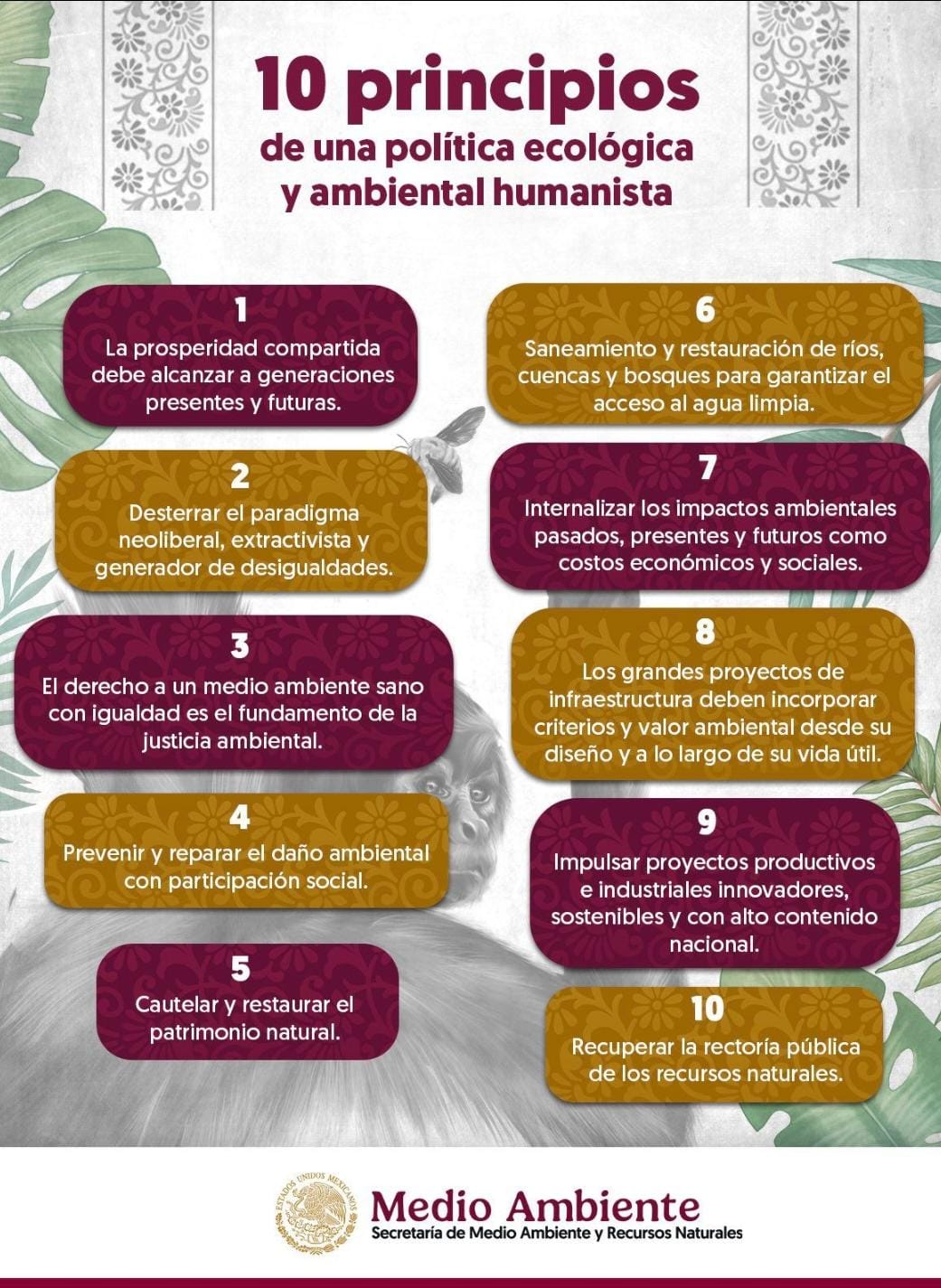

Así mismo, se identificaron 10 principios dentro de los que se basa el humanismo ecológico, estos fueron considerados a partir de los 100 compromisos de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

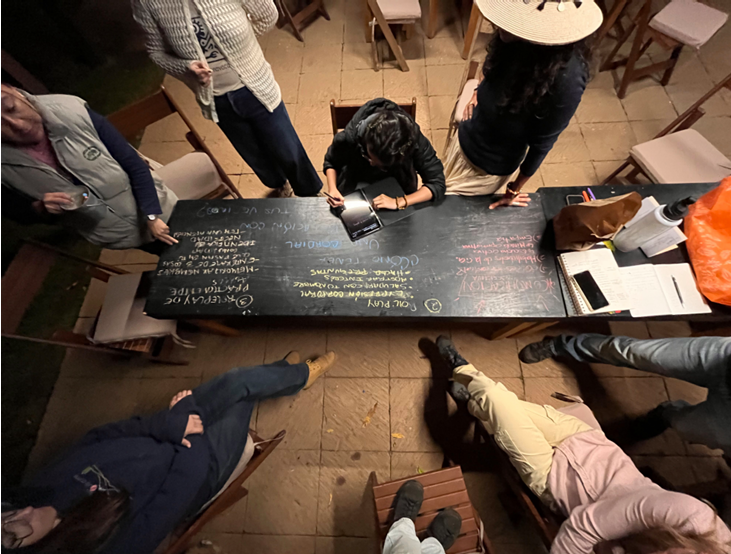

Créditos de imagen: Roberto Hernández

Los anteriores fueron nombrados por la misma Alicia Bárcena en su primera presentación que dio a los trabajadores del sector ambiental que tuvo lugar en octubre de este año y se definen como:

Créditos de imagen SEMARNAT

En función de lo anterior, menciona estar pendiente del cambio de modelo económico que requiere el país comentando un “cambio de modelo económico en el que nos movemos del extractivismo a la sostenibilidad ambiental para que podamos restaurar nuestros recursos naturales”, dentro de una entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

Desde otra perspectiva, algunas asociaciones han escrito sus propias ideas dentro de las claves del cuidado medio ambiental, por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, dentro de su Decálogo de prioridades ambientales entregado a la Presidenta de la República.

La Voz de la Sociedad Civil

Dentro del Decálogo se encuentran propuestas como una Ley General de Aguas Nacionales, mayor recurso para las Áreas Naturales Protegidas, políticas de restauración de ecosistemas degradados, así como concentrarse en cumplir con el objetivo 30×30 de la COP15. (CEMDA, 2024)

Claramente, la construcción de políticas públicas con enfoque en cambio climático con una clara colaboración interdisciplinaria haría de estas políticas y ejes de mayor impacto, además de la intención del nuevo gobierno por involucrar a la ciudadanía desde la consulta hasta la concientización.

Por otro lado, el fortalecimiento de instituciones dedicadas al cuidado, defensa y protección del medio ambiente se asegurarían de cumplir con los objetivos ambientales, aquellas como Profepa, CONANP, el INECC y la Conabio se beneficiarían enormemente de ser prioridad presupuestal que pueda fortalecer el planteamiento de dichas prioridades.

Conclusión: desafíos y oportunidades

Por supuesto, la clave será cómo se implementan estas propuestas y si efectivamente logran el impacto necesario para enfrentar los problemas urgentes del país en materia de medio ambiente, que tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum como la Secretaria Alicia Bárcena parecen tener profundamente contempladas.

La convergencia entre lo que parece ser la visión de la administración pública y la sociedad civil, como se ejemplifico con CEMDA podría generar un espacio de intercambio de ideas y sinergia, construyendo acciones concretas que hagan frente a los desafíos ambientales del país.

Escrito por Regina Páramo Vargas.

“Las opiniones expresadas en este articulo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad de Medio Ambiente”

No te pierdas la oportunidad de formar parte de la primera universidad especializada en sustentabilidad en Latinoamérica, conoce la oferta educativa que la UMA te tiene preparada.

Empezamos clases el 16 de enero de 2025

Referencias

100 Pasos para la Transformación. (2024). https://alertas-v2.directoriolegislativo.org/pkenu2d3z0v9v27fr73p7cce_CSP100.pdf

De Medio Ambiente y Recursos Naturales, S. (s. f.). Se compromete Alicia Bárcena a continuar y fortalecer la política ambiental del país. gob.mx. https://www.gob.mx/semarnat/prensa/se-compromete-alicia-barcena-a-continuar-y-fortalecer-la-politica-ambiental-del-pais-379602

De México, A. A. V. /. E. S. (s. f.). ¿Quién es Alicia Bárcena? De la SRE con AMLO a Semarnat con Claudia Sheinbaum. El Sol de México | Noticias, Deportes, Gossip, Columnas. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/quien-es-alicia-barcena-proxima-secretaria-de-semarnat-12115630.html

De Página, P. (2024, 26 junio). Retos ambientales para la nueva Administración Federal. Pie de Página. https://piedepagina.mx/retos-ambientales-para-la-nueva-administracion-federal/

Franco, G. (2024, 21 junio). Agua y restauración ecológica, prioridades de Bárcena como futura titular de la SEMARNAT – IMER Noticias. IMER Noticias. https://noticias.imer.mx/blog/agua-y-restauracion-ecologica-prioridades-de-barcena-como-futura-titular-de-la-semarnat/

Llama el CEMDA a la próxima presidenta de México a que el tema ambiental sea prioridad para el sexenio 2024-2030 – CEMDA. (s. f.). https://cemda.org.mx/llama-el-cemda-a-la-proxima-presidenta-de-mexico-a-que-el-tema-ambiental-sea-prioridad-para-el-sexenio-2024-2030/

Muñoz, G. S. y. A. E. (2024, 20 junio). Cambio climático y agua, los grandes desafíos globales: Bárcena. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/06/20/politica/cambio-climatico-y-el-agua-los-grandes-desafios-globales-barcena-1118

Política, E. (2024, 11 junio). Estas son las propuestas de Claudia Sheinbaum en medio ambiente. ADNPolítico. https://politica.expansion.mx/elecciones/2024/06/10/propuestas-claudia-sheinbaum-medio-ambiente

Presidencia de la Republica. (s. f.). Versión estenográfica. Toma de protesta de Claudia Sheinbaum como . . . gob.mx. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-toma-de-protesta-de-claudia-sheinbaum-como-presidenta-constitucional-de-los-estados-unidos-mexicanos

Prioridades para la agenda ambiental 2024-2030 – CEMDA. (s. f.). https://cemda.org.mx/prioridades-para-la-agenda-ambiental-2024-2030/

¿Sheinbaum hará del medio ambiente un tema de prioridad nacional? (s. f.). La Crónica de Hoy México. https://www.cronica.com.mx/academia/sheinbaum-hara-medio-ambiente-tema-prioridad-nacional.html

Zamora, A. H. (2024, 21 junio). Prioritaria la transición de México al desarrollo sostenible, consideró Alicia Bárcena. W Radio México. https://wradio.com.mx/2024/06/21/prioritaria-la-transicion-de-mexico-al-desarrollo-sostenible-considero-alicia-barcena/ -

Espacios Públicos para la primera infancia desde una visión sostenible y participativa.

Soacha, un municipio ubicado al sur de Bogotá, ha sido históricamente una zona con desafíos urbanos, especialmente en sus periferias. Los barrios Mirador y Primavera Alta, localizados en el suroccidente del municipio, representan una zona de gran valor natural, pero con una infraestructura pública limitada. Esto ha afectado a sus habitantes, en especial a los más pequeños. Frente a esta situación, la oficina de arquitectura Tejido Diagonal, participó de la iniciativa LAPIS (Lugares Amigables para la Primera Infancia), creada por Fundación FEMSA, donde se escogió este espacio para la ejecución del programa. Así, se propuso transformar estos espacios a través de un circuito educativo que mejorara cuatro puntos clave en los barrios mencionados. El enfoque del proyecto no solo fue mejorar la infraestructura física, sino también hacerlo mediante un proceso participativo con la comunidad, involucrando a los niños y sus cuidadores en cada paso del diseño y la implementación.

Etapas de desarrollo

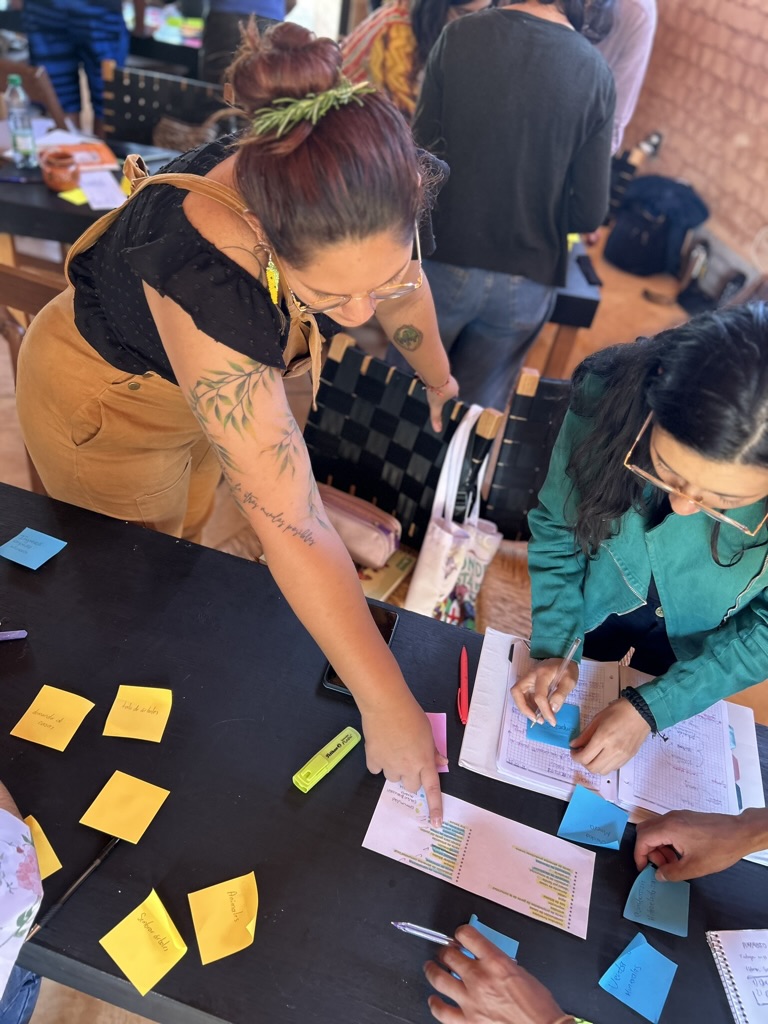

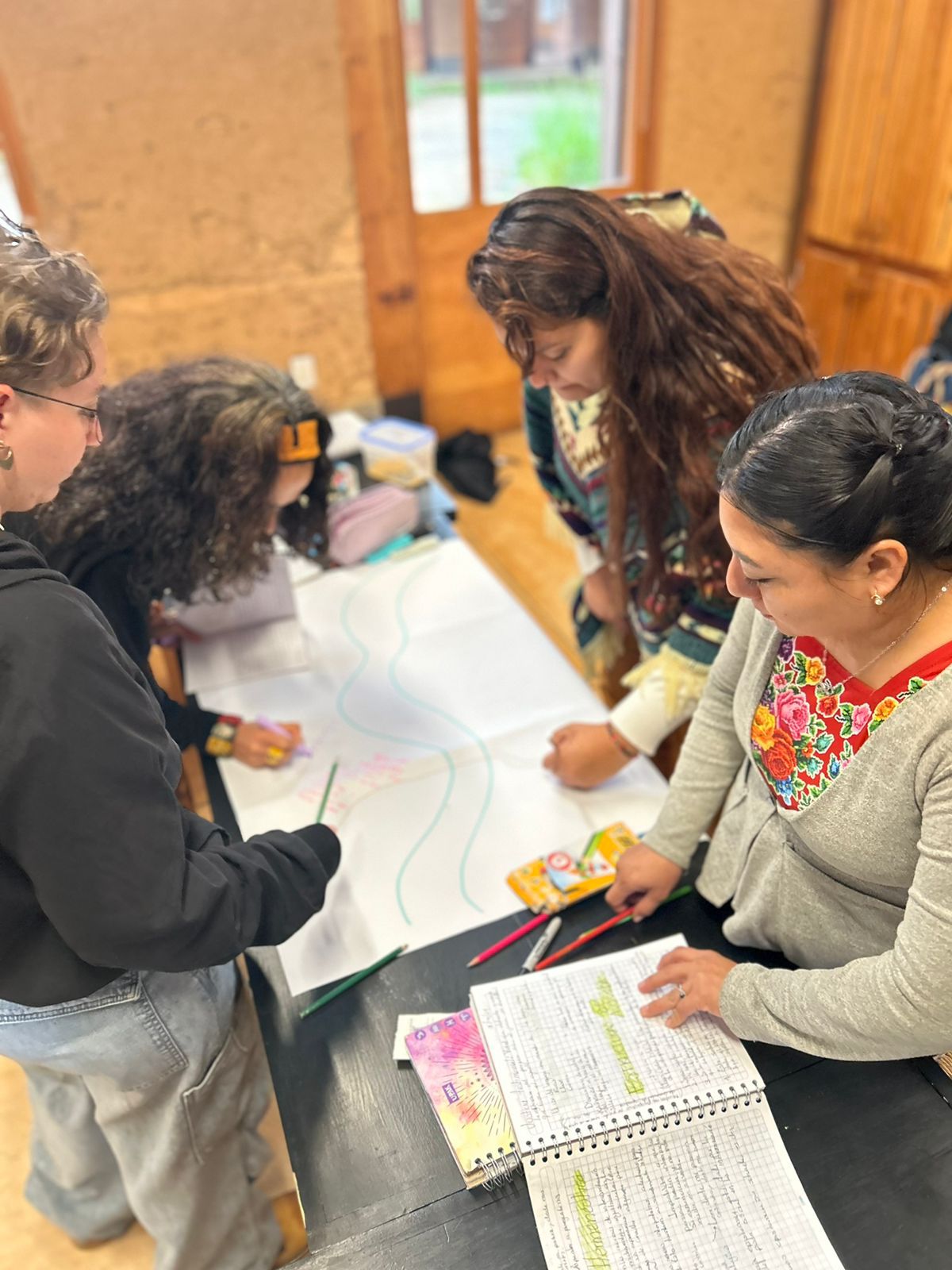

El desarrollo de la propuesta LAPIS se consolidó en seis etapas fundamentales que articularon los esfuerzos de la comunidad. La primera fue el levantamiento de información, donde se analizaron los problemas del entorno, identificando las carencias en infraestructura y las oportunidades que ofrecía el paisaje natural. En la segunda etapa, la participación social jugó un papel crucial, realizando talleres con los niños y sus cuidadores. Los pequeños, a través del dibujo y el juego, compartieron sus ideas sobre cómo querían que fueran los espacios públicos, lo que permitió diseñar intervenciones que respondieran a sus necesidades y expectativas. La tercera etapa consistió en el diseño participativo de mobiliario e intervención, asegurando que las ideas recogidas se plasmaran en un plan de acción concreto. La cuarta etapa fue la ejecución del diseño, donde la comunidad, junto con expertos, autoconstruyó las infraestructuras propuestas.

Talleres participativos con la niñez. Fuente: Tejido Diagonal En la quinta etapa, la activación de los espacios fue crucial para que los niños y la comunidad se apropiasen del nuevo entorno a través de actividades lúdicas y educativas. Finalmente, la sexta etapa se centró en la sostenibilidad del proyecto, estableciendo estrategias para el mantenimiento y cuidado de los espacios, involucrando tanto a la comunidad como al gobierno local

Autoconstrucción con niños

Un aspecto innovador del proyecto fue la autoconstrucción de los espacios públicos con la participación activa de los niños, utilizando materiales naturales y reciclados. La guadua, un material sostenible y abundante en Colombia, fue uno de los principales recursos empleados en la creación de estructuras. Asimismo, el reciclaje de palets de madera y llantas usadas de la zona, que se reutilizaron para crear juegos y mobiliario urbano. Este enfoque no solo redujo el impacto ambiental, sino que también fomentó la apropiación de los espacios por parte de la comunidad infantil, que veía cómo sus propias manos transformaban el entorno. Además, al usar materiales reciclados, se integró un componente educativo en el proyecto, donde los niños aprendieron sobre la importancia del reciclaje y la sostenibilidad en sus propias comunidades (Chawla, 2015). Esta participación activa en la creación y el mantenimiento de los espacios reforzó su sentido de pertenencia y su compromiso con la sostenibilidad en las etapas posteriores de activación y cuidado del espacio público (Moore & Cosco, 2010).

Niños de la comunidad pintando llantas para el parque. Fuente Tejido Diagonal Creación Colaborativa de Espacios Seguros y Educativos

La ejecución del proyecto incluyó la autoconstrucción con la comunidad, consolidando la conexión entre los residentes y los nuevos espacios. Los cuatro puntos intervenidos tienen características únicas. El primero, el Camino del Nopal, se enfocó en mejorar la seguridad vial mediante urbanismo táctico, incorporando señalización y juegos de piso lúdicos. El Parque El Cacique, por su parte, fue rehabilitado con juegos que respetaron las dinámicas preexistentes de los niños, potenciando el juego libre, un aspecto vital para su desarrollo (Woolley, 2013). La Maloca Muisca se convirtió en un espacio educativo inspirado en el concepto ancestral del «círculo de la palabra». En este espacio los niños pueden aprender y estudiar al aire libre, conectando con sus raíces culturales. Finalmente, el recorrido culmina en el Mirador El Colibrí, un espacio diseñado para promover la interacción social y el disfrute del entorno natural, esenciales para el bienestar de la infancia.

El proyecto LAPIS no solo responde a las necesidades inmediatas de seguridad y recreación, sino que también incorpora un enfoque de sostenibilidad a largo plazo. La participación de la comunidad en la autoconstrucción y el diseño garantiza que los espacios sean valorados y cuidados. La colaboración con el gobierno local en el mantenimiento refuerza la viabilidad del proyecto en el futuro. La creación de espacios seguros, accesibles y educativos para la primera infancia no es solo una cuestión de infraestructura. Se ha convertido también en una inversión en el desarrollo integral de los niños y en la cohesión social de la comunidad.

Fuentes:

Chawla, L. (2015). Benefits of nature contact for children. *Journal of Planning Literature*, 30(4), 433-452. https://doi.org/10.1177/0885412215595441

Cushing, D. F., & Van Vliet, W. (2017). Children’s rights to the city: The emerging international agenda. *Children, Youth and Environments*, 27(3), 145-154. https://doi.org/10.7721/chilyoutenvi.27.3.0145

Moore, R. C., & Cosco, N. G. (2010). Using behavior mapping to investigate healthy outdoor environments for children and families: Conceptual framework, procedures and applications. *Children, Youth and Environments*, 20(1), 109-123. https://doi.org/10.7721/chilyoutenvi.20.1.0109

Woolley, H. (2013). Now being social: The barrier of designing outdoor play spaces for disabled children. *Landscape and Urban Planning*, 118, 39-49. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.05.001

Escrito por Daniela León, estudiante de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible, generación 2024.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Desafíos en la educación actual para generar conexiones con la naturaleza

En la educación actual se enfrentan diferentes desafíos, uno de ellos es la desconexión que existe con la naturaleza, principalmente en las ciudades, aunado a que los estudiantes se encuentran como actores pasivos de su propio aprendizaje, y aunque los modelos educativos se han ido reformando, no existe un cambio realmente significativo que eduque hacia la sustentabilidad y genere un sentido de pertenencia con la naturaleza. Estos modelos siguen reforzando la generación de trabajadores con una visión antropocéntrica basada en las pedagogías de la crueldad. (Sein-Echaluce, Fidalgo-Blanco, García-Peñalvo, 2021)

El aprendizaje debe de ir más allá de sólo la transmisión de conocimientos.

Debe de mover a los estudiantes de ser pasivos a llevar un proceso activo, dónde construyan su propio conocimiento a partir de las experiencias vividas y sumando la nueva información proporcionada, sin embargo, en un modelo de educación tradicional se delimita en el simple hecho de la transmisión de conocimientos de profesores a alumnos. (Saldarriaga & Bravo, 2016)

Las escuelas no son solo el edificio físico, es un espacio vivo, que habitan las personas que transitan por él y las interacciones que se llevan acabo, los alumnos, los docentes y directivos, personal administrativo y de mantenimiento y en la comunidad escolar, los alumnos pasan en la escuela 8 horas al día o más, se convierte en un segundo hogar y es por eso que se plantea la necesidad de habitar los espacios educativos con mayor presencia de áreas verdes, que promueve una relación positiva con la naturaleza y un beneficio físico, psicológico, emocional y social, ya que como lo escribe Giraldo & Toro (2020, pp 63.)

“Habitar un lugar no es estar en un espacio físico de manera pasiva, sino en relación activa con circunstancias significativas, realizando acciones en contextos específicos”

Auditorio al aire libre de la Universidad del Medio Ambiente

Foto tomada por Lilian Galante

En cuanto a la creación de experiencias en la naturaleza o socio ambientales en la escuela, tomando en cuenta que la experiencia es todo eso que nos pasa, (Larrosa, 2009) y donde se van construyendo momentos y aprendizajes, en la sociedad actual. Cada vez se generan menos experiencias, no solo porque ya no tenemos tiempo para el otro, si no que vivimos sobre estimulados (de luces, de sonidos, de premios, etc) y esto no nos permite distinguir lo que estamos viviendo, cada vez somos más pobres de experiencias porque cada vez estamos más metidos en pantallas y en el mundo digital, vivimos en un simulación de la experiencia, a través de la pantalla sin vida. (Berlanga, 2024)

Por otra parte, en las escuelas no se promueven las conexiones con la naturaleza, ya que los entornos educativos tienen muy pocas áreas verdes. Esto limita el contacto y las relaciones con la naturaleza que los alumnos puedan generar. Recientemente, en la CDMX se han vivido contingencias ambientales, donde el aire es irrespirable por la acumulación de los gases de efecto invernadero y con las últimas olas de calor, se han registrado temperaturas de 30°C a 32°C siendo los patios y salones demasiado calurosos para realizar las actividades (académicas y/o deportivas) y los alumnos no tienen sombra fresca donde refugiarse, es aquí donde se hace más evidente la falta de áreas verdes, como reguladores de la temperatura, generadores de húmedad, sin dejar de lado, los beneficios psicológicos y personales que trae a las personas y la oportunidad de generar vínculos de cuidado hacia la naturaleza, observación, cuidado y promoción de la biodiversidad en un entorno urbano.

Está crisis ambiental, cada año más severa, nos tiene que mover a reflexionar y re plantearnos otras realidades posibles, donde se pueda volver a construir vínculos con la naturaleza, donde la racionalidad dominante ya no sea la de la economía, el consumo y la producción. (Enrique Leff, 2006)

Estudiantes de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad

Foto tomada por Daniela Hurtado

En los espacios educativos de la ciudad de México el crecimiento de la población, y la urbanización tiende a desaparecer las áreas verdes, reduciéndolas a plantas en macetas, lo que disminuye significativamente la percepción a la vista. (Gareca & Villarpando, 2017). Existe una importante relación entre la naturaleza y el bienestar, ya que los niños que están en contacto constante con la naturaleza presentan un mejor desarrollo a nivel intelectual, emocional, social, espiritual y físico, y garantiza una gran mejora en la calidad de vida de los niños y adolescentes (Kellert & Calabrase, 2015).

¿Cómo podemos intervenir en espacios educativos?

- Círculos de diálogos con directivos:

Realizar círculos de diálogos con los directivos de las escuelas para que se generen propuestas a partir de el sentir de los alumnos y docentes sobre los beneficios del aumento de las áreas verdes para generar reconexiones con la naturaleza y promoviendo acciones en favor de la realización de más áreas verdes.

2. Círculos de diálogos con alumnos y docentes:

Realizar círculos de diálogos con alumnos y docentes que proporcionen información sobre la percepción de las áreas verdes y se den a conocer los beneficios que pueden traer de manera personal y académicamente. Con los docentes se propone dialogar sobre diferentes propuestas para ecologizar la currícula y que se escuchen sus necesidades y donde se proporcionen capacitaciones para que puedan vincular las asignaturas hacia una educación para la sostenibilidad, respetando las cosmovisiones y bioculturalidades.

3. Jardines verticales y huerto escolar

Debido al espacio limitado en el que se pueden encontrar algunas escuelas en la ciudad, se propone la creación de jardines verticales en las laterales de las paredes con asesoría de expertos que indiquen el tipo de planta, el mantenimiento y el presupuesto para que sea un proyecto que perdure con el tiempo. La propuesta de huerto escolar busca regenerar las reconexiones con la naturaleza de los alumnos, al conocer, vivir y experimentar el proceso de crecimiento de las plantas y los cuidados que deben de tener, fomentando pedagogías de cuidado y del buen vivir.

4. Creación de hoteles de insectos

Se sugiere la creación de hoteles de insectos, buscando el lugar adecuado para ello, ya que favorecen la interacción con seres vivos, fomenta la biodiversidad, fortalece la responsabilidad del cuidado por el otro, el trabajo en comunidad y mejora del entorno.

Escrito por Karla Figueroa Esquivel, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad

“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”

Referencias

- Berlanga, B.. (2024). Inclinaciones contra la rectitud en la pedagogía. Una lectura pedagógica de la idea de “inclinaciones” de Adriana Cavarero. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural UCIRED, Universidad Campesina Indígena en Red.

- Boff, L.. (1995). ECOLOGÍA, Grito de la Tierra, Grito de los Pobres. Ediciones Lohlé-Lumen

- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2018). Ciudades Verdes y Sustentables. Gobierno de México. https://www.gob.mx/conanp/articulos/ciudades-verdes-y-sustentables

- Gareca, M. & Villarpando, H.. (2017, junio). Impacto de las áreas verdes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Revista Ciencia, Tecnología e Innovación, Vol. 14.

- Giraldo, O. F. & Toro I.. (2020). Afectividad ambiental: sensibilidad, empatía, estéticas del habitar. ECOSUR, Universidad Veracruzana

- Larrosa, J. & Skliar, C.. (2009). Experiencia y alteridad en educación.. Homo Sapiens/FLACSO, Colección «Pensar la educación»

- Leff, E.. (2004). Racionalidad ambiental y diálogo de saberes: significancia y sentido en la construcción de un futuro sustentable. Revista Académica Universidad Bolivariana, Vol. 2, pp. No. 7

- Sein-Echaluce, M. L., Fidalgo-Blanco, Á., & García-Peñalvo, F. J., (2021). Características del alumnado pasivo: una visión multidisciplinar, Characteristics of passive students: a multidisciplinar overview. (1st ed., pp. 520–525). Madrid, España.

- Saldarriaga-Zambrano, P. J., Bravo-Cedeño, G. & Loor-Rivadeneira, M. R.. (2016, diciembre). La teoría constructivista de Jean Piaget y su significación para la pedagogía contemporánea. Revista Científica: Dominio de las Ciencias, Vol. 2, pp. 127-137

-

Lluvia, incendios y sociedad civil. La lluvia después de los incendios

¡Llegó la lluvia y cesaron los incendios!

El agua difumina el recuerdo del fuego en los bosques y parece también borrar nuestra memoria, las temáticas y asuntos prioritarios cambian.

Sin embargo, las consecuencias de los incendios no acaban con las lluvias y, aunque muchas zonas reverdecen y el ambiente cambia, se refresca y la humedad se instala en Valle, hay zonas que no lograrán recuperarse, donde los árboles siguen de pie, pero quemados: materia orgánica que representa combustible para el próximo año.

Así que no es algo que podamos ni debamos olvidar.

Zona incendiada reverdeciendo tras las lluvias

Zona incendiada reverdeciendo tras las lluvias Árboles quemados que no lograron sobrevivir

Árboles quemados que no lograron sobrevivirDisposiciones legales

En Título Quinto de La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable denominado: Medidas de conservación, integra en su capítulo segundo disposiciones relativas a los Incendios Forestales y Manejo del Fuego.

En su artículo 121 señala que los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales están obligados a llevar a cabo, en caso de incendio, la restauración de la superficie afectada en el plazo máximo de dos años, debiendo ser restaurada la cubierta vegetal afectado.

Así mismo señala que si la regeneración natural no es posible, la restauración se hará mediante la reforestación, poniendo especial atención a la prevención, control y combate de plagas y enfermedades.

Por otro lado, establece que se puede solicitar apoyo a las autoridades para realizar dichos trabajos.

Es importante señalar que los titulares o poseedores de los predios afectados que no hayan sido responsables del incendio podrán solicitar el apoyo para los trabajos de restauración; sin embargo, se entiende que también tienen la obligación de restaurar.

De lo antes señalado se pueden concluir tres cosas:

(i) en caso de incendio existe una obligación de restaurar en un plazo de dos años seas o no el responsable del incendio;

(ii) se pueden pedir apoyo a las autoridades para llevar a cabo dichas acciones, y

(iii) aunque se habla de restauración sólo se hace referencia a la reforestación. (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos LGDFS, 2024)

La sociedad civil

Cuando se presentaron los incendios la respuesta de la sociedad civil fue impresionante. Nuestra solidaridad es ejemplar en momentos de desgracia. Los chats se inundaron de voluntad por ayudar, contribuir, donar.

Sin demeritar este ímpetu de ayuda y los grandes resultados que se obtuvieron para poder controlar el fuego: ¿No creen que es necesario cambiar de un modo “apagar incendios” a una visión de unir esfuerzos para minimizarlos o para la restauración de los bosques?

Un esfuerzo constante, planeado. Desde la colecta de semillas, reforestación, canales de infiltración, acciones para reducir la erosión, que tienda a la regeneración de los ecosistemas afectados.

Este tipo de acciones que ya están siendo iniciadas por Probosque en algunos lugares como en Donato Guerra.

Probosque comienza restauración forestal en Donato Guerra tras incendios forestales

Pero… la sociedad civil: ¿Qué puede hacer?

Mariana David Gershenson

Para responder esta pregunta entrevistamos a Mariana David, quien representa una asociación civil denominada Comunidad de las Montañas (antes Colonos de las Montañas), un interesante ejemplo de incidencia, de la cual actualmente es coordinadora.

Mariana lleva 7 años en Valle de Bravo es historiadora del arte y su último trabajo antes de dejar CDMX fue dirigir un espacio experimental de arte en la Colonia Roma, que empezaba con un programa de derecho a la ciudad con la intención de crear un espacio para generar conciencia sobre los derechos civiles, la integración de áreas naturales y las problemáticas ambientales en la ciudad.

Es egresada de la Maestría en Proyectos socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente y pueden entrar en contacto con ella: coordinacion.cdlmvalledebravo@gmail.com

Mariana David Gershenson

Comunidad de las montañas

Hace aproximadamente 5 años, un grupo de propietarios de Valle “de toda la vida”, como se suele decir, decidieron conjuntar esfuerzos y crear Comunidad de las Montañas.

https://www.instagram.com/comunidaddelasmontanas/

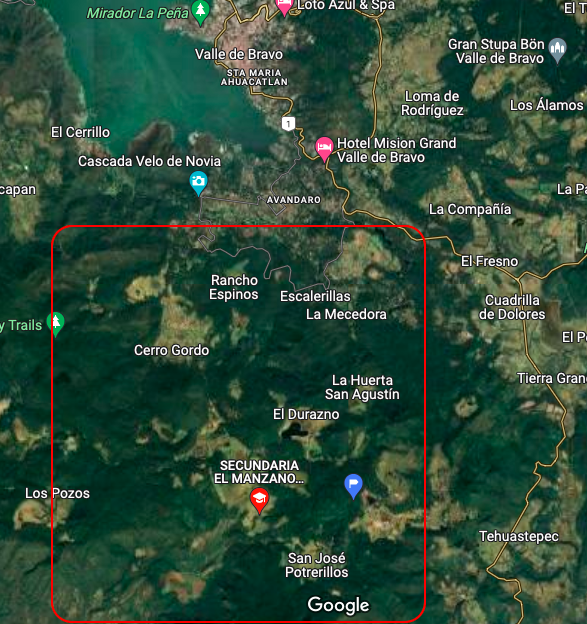

Con el interés de salvaguardar los bosques y los sistemas hidrológicos, generar economías, circulares y un bienestar en la zona del sureste de Valle de Bravo. En un territorio que comprende las comunidades de Cerro Gordo, El Manzano, Mesa Rica, La Huerta, Potrerillos.

Es una asociación de iniciativa privada que une varios ranchos que participan en diferentes dimensiones.

Esta asociación civil fue impulsada por Samantha Namnum, quien actualmente está al frente del Observatorio Ciudadano Valle de Bravo. Para saber más del observatorio pueden consultar el siguiente artículo: https://universidaddelmedioambiente.com/un-cambio-de-paradigma-por-valle/

Líneas de acción

Comunidad de las Montañas ha desarrollado diversas líneas de acción, entre ellas gestión de residuos, capacitación, sensibilización y educación ambiental, pero en esta ocasión nos centraremos en el tema forestal.

Actualmente han logrado consolidar una brigada compuesta por 4 elementos fijos que trabajan todo el año y en épocas de incendios se contratan a más elementos eventuales.

Esta brigada se capacita año con año por PROBOSQUE quien ofrece capacitaciones gratuitas.

Todos cuentan con capacitación, equipo, herramientas y materiales necesarios para participar en las acciones de control de fuego, pero lo que resta del año se dedican a llevar a cabo acciones de restauración en una superficie que abarca aproximadamente 2,000 hectáreas.

También realizan labores de prevención y combate de incendios, reforestación siguiendo la línea que marca PROBOSQUE.

Sin duda contar con una brigada constante y bien capacitada es un logro, ya que tuvieron una participación activa e inicial en la pasada época de estiaje, lo cual significó que, junto con las autoridades, se acortara el tiempo de respuesta y los incendios en la zona fueran atendidos de manera oportuna.

Superficie en la que incide Colonos de las Montañas

Entender el territorio

Así mismo, nos platicó que una de las acciones iniciales y primordiales es entender el territorio y para ello han solicitado la elaboración de diagnósticos del área y su zona de influencia y detectar el tipo de actividades a realizar y así programarlas a lo largo del año, intentando verlo como un continuo, como un sistema con los diferentes momentos por los que transita, en vez de solo atender por épocas de forma fragmentada.

Así mismo llevan a cabo estudios de cada zona incendiada para establecer las acciones más pertinentes, se llena un formato y se comparte con PROBOSQUE quien también invita a brigadas a participar en acciones y así, de forma práctica, se llevan el conocimiento que pueden implementar en las zonas donde trabajan.

Los gastos en este tipo de acciones y para mantener la brigada se ven como una inversión con grandes resultados, este cambio de visión es muy importante y Mientras más se organizan los actores, menos es la carga económica. Se empieza a visualizar en una dimensión de cuidado del territorio, no solo un lote es específico.

Mariana resalta la importancia de la sociedad civil para atender los temas socioambientales de Valle de Bravo, no solo esperar a que las autoridades lo resuelvan. Es importante estar informados y sobre todo contribuir.

Fueron muchos temas los que tratamos así que quienes quieran ahondar más, pueden ver la entrevista completa en el siguiente enlace:

Donataria autorizada

Para terminar, queremos recalcar que Colonos de las montañas es donataria autorizada y es una buena forma de canalizar ayuda monetaria, por lo que si quieres contribuir dejamos los datos.

Datos bancarios para donativos Comunidad de las Montañas (para cuestiones fiscales mantenemos el antiguo nombre):

NOMBRE: COLONOS DE LAS MONTAÑAS Y EL BOSQUE DE VALLE DE BRAVO A C

CLAVE INTERBANCARIA: 044457228000710642

CTA:22800071064SUC:001

PLAZA: VALLE DE BRAVO, EDO DE MÉXICO

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT S.A

Para solicitar recibos deducibles por favor enviar sus datos fiscales con la ficha de depósito a Cecilia Jurado: admon.cdlmvalle@gmail.com

Escrito por Cristina Padma Sánchez Juárez, directora del área de Derecho Ambiental y Política Pública de la Universidad del Medio Ambiente.

“Las opiniones expresadas en este articulo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad de Medio Ambiente”

No te pierdas la oportunidad de formar parte de la primera universidad especializada en sustentabilidad en Latinoamérica, conoce la oferta educativa que la UMA te tiene preparada.

Referencias

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos LGDFS. (01 de 04 de 2024). Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable . Obtenido de Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdfs.htm

-

¿Cómo llega a la Universidad del Medio Ambiente una artista escénica?

Reflexiones sobre la llegada a la Universidad del Medio Ambiente. Por Valentina Margot Becerril Laverin. Generación 2024. Maestría de Proyectos Socioambientales.

La transición de una artista escénica a la Universidad del Medio Ambiente (UMA) es un viaje marcado por la exploración y la búsqueda de convergencia entre disciplinas aparentemente dispares: el arte y la ecología.

Como licenciada en Estudios en Danza, no salí de la carrera teniendo opciones laborales claras. Con esta licenciatura no hay trabajos concretos, no fuimos formados para ser bailarines profesionales. Si no que nos abrieron puertas para ver el caleidoscopio que es la danza más allá de la práctica y el escenario.

¿Estudiar danza pero sin bailar?

Descubrimos nuevos horizontes por los cuáles apreciar el arte al estudiar historia, filosofía, antropología, al escribir ensayos y críticas de espectáculos, al aprender nuevas técnicas de movimiento y conocer la anatomía para entender mejor el cuerpo vivo…

Fue una aventura en la que los profesores nos guiaron, advirtiéndonos desde un inicio que no había ninguna salida precisa, que lo más seguro era que tendríamos que crear nuestra profesión, elaborar a lo que nos quisiéramos dedicar, no desde cero, podríamos aliarnos y tomar apoyo en otras profesiones.

No siempre quise estudiar danza

Antes de reorientarme hacia los estudios en danza, comencé a estudiar biología, dispuesta a ser etóloga y dedicarme a proteger el medio ambiente. Por diversas razones los planes fueron cambiando, pero nunca me separé completamente de esta idea, buscando formas de fusionar el arte con la sensibilización hacia los problemas ecológicos.

“El diablo blanco” en Gruta, Colectivo Beznei, fotografía por Demora Liliana

Poco tiempo después de terminar la carrera entré en un proyecto con el Colectivo Beznei, un grupo de artes escénicas que lleva el juego en su centro para la creación. Con esto regresé a escena como intérprete creadora al igual que como gestora y administradora, algo que tuve que ir aprendiendo sobre la marcha.

Llevamos desde septiembre del 2021, presentando y rediseñando con cada función, taller y laboratorio la obra “Gruta”, que, aún si no es su objetivo primero, es un proyecto social que encarna diferentes formas de ser mujer y de ser mujer en un país feminicida. Esta obra nos ha acercado a un público muy variado movido por recuerdos, historias y emociones.

¿Por qué les cuento todo esto?

Después de dos años y medio sentí que necesitaba más apoyo y conocimiento en mi búsqueda para crear lo que más me interesa: unir el arte y la ecología. Así que, comencé a buscar espacios en los que me pudiera expandir para realizar mi sueño.

Así fue cuando encontré la Universidad del Medio Ambiente, un espacio en el que puedo crear mi proyecto ampliando mis horizontes. La Maestría en Proyectos Socioambientales no solo ofrece un marco para abordar problemas ambientales y sociales, sino que también fomenta la interdisciplinariedad al permitirnos elegir materias de otras especialidades.

Actividad en el bosque, Universidad del Medio Ambiente, Acatitlán. Fotografía por Ismael Jiménez

¿Qué me ha dado la Maestría?

Este semestre pude acercarme a la sostenibilidad desde el punto de vista educativo y el económico, conociendo así mundos distintos que en realidad no están tan separados como nos lo han hecho creer.

Esta libertad para construir mi especialización me ha dado la confianza de que no necesito seguir un camino estricto y preestablecido para alcanzar mis objetivos, que la vida no siempre tiene que dividirse entre especialidades, sino que pueden y, desde mi punto de vista, deben trabajar en conjunto para que esas fronteras artificiales se diluyan.

La maestría en Proyectos Socioambientales, o MAPS, es un regalo que nos da la UMA para explorar el conocimiento multifacético y poder hacerlo a nuestra manera, con nuestros deseos y ambiciones.

-

Calaverita literaria para la UMA

Posada, J. G. (1913). La Catrina [Grabado]. Museo Dolores Olmedo, México.

En estos fríos días de octubre, la muerte a la UMA llegó;

entró por los salones y sus ecotecnias le sorprendió.

Pasó frente al auditorio y, muy concentrados, los observó.La calaca tilica y flaca su recorrido siguió,

y en el auditorio al aire libre al sensei encontró.

Muy decidida, por él iba, pero no sabía con quién se metía,

ya que con una plática la calmó y, de no llevárselo, la convenció.Siguió su camino y, en un círculo, encontró

aquellas que estudian la educación.

Consternada, la flaca les preguntó:

“¿Qué tanto estudian? Si esto ya valió”.Molestas, voltearon, pero con amor la integraron;

entendieron su contexto y con ella platicaron.

Educación para la sostenibilidad ellas le explicaron

y la frialdad con la que venía le quitaron.Por primera vez sintió calor fraterno,

pues de dónde ella venía no respetan lo ajeno.

“¿Acaso un agente de cambio, puedo ser yo?”

Y algo dentro de ella se movió.

Ilustración tomada de: https://www.creativefabrica.com

Conmovida, ya se iba, aunque su objetivo no logró,

ya que a ningún Umano empaquetó.

La calaca reflexiva se llevó una gran lección:

“El cambio debe de empezar en la educación”.La educación lo es todo, ella suspiró,

el cambio sistémico que queremos ver en acción.

“¿Qué punto en el sistema puedo mover yo

que genere un verdadero cambio y de transformación?”“Me voy de la UMA”, ella reflexionó,

“encontré mi fuente de entusiasmo en la educación

y a romper paradigmas aprendí yo”.

Al final, la muerte entristeció y, llorando, ella regresó;

por más que buscó y buscó,

para realizar el codiseño, a nadie encontró.Escrita por Karla Figueroa Esquivel estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad

“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”

Comienza tu aventura en las maestrías de la UMA

-

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PERICIALES EN MATERIA AMBIENTAL

Tal y como se exploró en el trabajo anterior (sobre las PERICIALES EN MATERIA DE DERECHO AMBIENTAL), en todos los Juicios y/o Procedimientos Seguidos en Forma de Juicio, se pueden y deben aportar las Pruebas necesarias, para comprobar los dichos que cada Parte hace.

Ya que las Pruebas no son más que medios de convicción que se necesitan, para convencer a la persona que va a resolver la situación, sobre quién tiene la razón, siendo obligación del Juzgador, respetar las reglas que la Ley aplicable señala, para su valoración.

Así las cosas, encontramos que a nivel mundial y siguiendo a la Teoría General del Proceso, existen 3 clases de Sistemas Probatorias a saber: los Libres, los Tasados y los Mixtos.

Siendo los primeros los que otorgan al Juzgador una libertad absoluta para determinar el valor específico que da en cada caso a cada Prueba, sin mayor limitación que las reglas de la lógica y la experiencia, lo que le permite fallar en cierto sentido, con, sin y/o a pesar del contenido de las Pruebas que se le presenten, lo que le otorga un amplio espectro de discrecionalidad, que en ocasiones se vuelve arbitrariedad.

Por otra parte y en los Sistemas Tasados, es la propia Ley la que resuelve qué peso debe tener cada Prueba, indica qué sucede si se contraponen y obligan al Juzgador a fallar en favor de quien aporte la que tenga el mayor valor probatorio, limitado de forma considerable su capacidad de decisión.

Sin embargo, el sistema que se sigue en México o por lo menos, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, es el Mixto, en el que sólo algunas Pruebas tienen establecido su valor probatorio, dejando a las demás a la libre apreciación del Juzgador.

Quien por disposición expresa, goza de las más amplias libertades para hacer el análisis de las Pruebas rendidas, para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria, a no ser que la Ley fije las reglas para hacer esta valuación.[1]

Así las cosas y entre otros supuestos, conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles, encontramos que hacen Prueba Plena (es decir, que el Juzgador tiene la obligación de considerarlo como verídico), la Confesión expresa de persona capaz, con pleno conocimiento, sin coacción, violencia y respecto de un hecho propio; los hechos propios aseverados en el juicio; los Documentos Públicos; las Certificaciones Judiciales o Notariales de las constancias parroquiales relativos a las actas del estado civil, antes del establecimiento del Registro Civil y el reconocimiento o Inspección Judicial, cuando se refiere a puntos que no requieran conocimientos técnicos especiales[2].

¿Pero qué pasa con la Prueba Pericial? Lo que pasa es que el valor de ésta no está tasada, lo que significa que, sin importar su contenido, el Juzgador no está legalmente obligado a fallar en ese sentido, sin importar que las Periciales de ambas Partes sean uniformes en un aspecto o que el Perito Tercero en Discordia[3] y/o el Oficial[4], emitan su Dictamen señalando una conclusión determinada.

Lo que genera el problema de determinar, en qué casos se necesita y/o sería prudente ofrecer una Prueba Pericial Ambiental, dado que su peso es incierto y que normalmente, demoran la emisión de la determinación final.

Mismo que se resuelve analizando si ésta es indispensable para explicar la situación, a quien no tiene conocimientos especializados en la cuestión y que, por ende, necesita que una persona experta, le explique de forma llana, elementos útiles para emitir la resolución.

Además de distinguir en qué situación procesal nos encontramos, dado que si bien es cierto que lo normal, es que las Pruebas se ofrezcan en una contienda judicial, es decir los Juicios, éstas también se pueden aportar en los Procedimiento Seguidos en Forma de Juicio, mismos que se desahogan ante Autoridades Administrativas, que por disposición de Ley, tienen competencia específica, que las hace expertas en la materia, lo que genera la duda de determinar si se puede ofrecer una Prueba Pericial a un Experto como una Autoridad Ambiental, lo que se podría explorar, en otro trabajo.

En este orden de ideas y si nos encontramos en un Juicio en estricto sentido, es decir, un Juicio de Nulidad o bien un Juicio de Amparo, se debe optar con cautela por ofrecer una Prueba Pericial Ambiental, sólo en los casos en los que la litis justamente verse, en un aspecto que no se pueda dilucidar de otra manera.

Y escogiendo entre el gran abanico de posibles Periciales en Materia Ambiental, aquellas que puedan ser desahogadas por la mayor cantidad de Expertos, es decir optar por materias normalmente normadas como Ingeniería Ambiental, Biología, Hidrobiología u otras respecto de las que exista, Cédula Profesional.

Dado que, de lo contrario, será complicado y/o cuasi imposible encontrar Perito Oficial que se sienta con los conocimientos suficientes para cubrir el perfil, con el riesgo de dilatar el Juicio de forma innecesaria.

Con lo que encontramos que todo Juicio es problema de Prueba, pero que esas Pruebas deben ser útiles, verdaderas y necesarias, para lograr el fin para el que fuero llamadas.

Escrito por Roberto Antonio Guzmán Sarti, socio director en Celis Aguilar Álvarez, Guzmán Sarti y Asociados.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

No te pierdas la oportunidad de formar parte de la primera universidad especializada en sustentabilidad en Latinoamérica, conoce la oferta educativa que la UMA te tiene preparada.

[1] Cfr. Artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

[2] Cfr. Artículos 199, 200, 202, y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

[3] Mismo que se nombra en las controversias del orden Civil, cuando los Peritajes de las Partes resultan contrarios o contradictorios.

[4] Que tiene lugar en algunos Juicios como en los de Amparo.

-

Restauración de ecosistemas urbanos: Un imperativo para la sostenibilidad

La restauración de ecosistemas urbanos se ha presentado no solo como una opción, sino como una necesidad urgente para contrarrestar los efectos negativos de la urbanización descontrolada, en contextos como la Ciudad de México (CDMX), una de las urbes más grandes y densamente pobladas del mundo, cuyo crecimiento acelerado en las últimas décadas, ha transformado paisajes naturales en vastas extensiones de concreto y asfalto, afectando de manera significativa los ciclos ecológicos esenciales para la vida. La restauración de ecosistemas se refiere al proceso de recuperar la estructura y función originales de los ecosistemas que han sido degradados o destruidos.

Barranca de Tarangos, CDMX ¿Qué es la Restauración Ecosistémica?

La restauración de ecosistemas busca recuperar la estructura y funciones originales de los espacios naturales. Esta recuperación no solamente es taxonómica, sino que también es genética, filogenética y funcional. Este proceso implica una serie de acciones que van desde un nivel mínimo de intervención como la eliminación de perturbaciones (como la contaminación o la invasión de especies exóticas), hasta la reintroducción de especies nativas y la rehabilitación de hábitats naturales (Ceccon & Martínez-Garza, 2016).

Las estrategias a emplear, dependen de los objetivos planteados, contexto local y presupuestos asignados, pues de acuerdo con Carabias et al. (2007), la restauración ambiental no se ha convertido en una política pública prioritaria, y en ocasiones se han realizado por asociaciones civiles vinculadas a instituciones del gobierno o internacionales.

La restauración ecosistémica requiere de un enfoque interdisciplinario y colaborativo, pues no sólo incorpora temas ambientales, sino también sociales, económicos, jurídicos y políticos. Implica conocer el estado previo del ecosistema, y para que sea efectiva es fundamental la planificación adecuada que permita establecer objetivos claros y alcanzables. Los monitoreos constantes son esenciales para evaluar el progreso y la efectividad de las acciones implementadas, permitiendo ajustes y correcciones que aseguren su éxito.

Por lo tanto, una restauración ecosistémica efectiva no solo se basa en la ejecución de acciones inmediatas, sino en un compromiso a largo plazo que garantice la sostenibilidad y resiliencia del ecosistema restaurado. Indudablemente se debe comprender la dimensión social que enmarca todo esfuerzo restaurativo. Sin una comunidad comprometida y consciente de su entorno, cualquier intento de restauración corre el riesgo de fracasar.

Importancia de la restauración de ecosistemas urbanos

Las ciudades modernas, como la CDMX, enfrentan una serie de problemas ambientales derivados del crecimiento demográfico no planificado y del cambio de uso de suelo de conservación a un uso habitacional. Entre estos problemas destacan la reducción de la infiltración del agua de lluvia, la creación de islas de calor y la pérdida de biodiversidad.

La restauración de ecosistemas urbanos no solo busca revertir estos efectos, sino que también promueve la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático, mejora la calidad del aire y del agua, y ofrece espacios verdes que benefician la salud mental y física de sus habitantes.

En México, el inicio de la restauración ambiental está asociado con el Apóstol del Árbol: Miguel Ángel de Quevedo, quien durante el sexenio del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) impulsó la reforestación en los asentamientos urbanos (seis millones de árboles en el país) y la creación de viveros urbanos. Sin embargo, la mayor parte de especies plantadas fueron exóticas como son eucaliptos y casuarinas, ambas de origen australiano (Vázquez et al., 1996; Carabias et al., 2007).

Posteriormente, hasta antes de los 90´s, los esfuerzos a nivel nacional se encaminaron principalmente a la plantación de especies frutales y la producción de plantas para la silvicultura. Fue en la década de los 90´s que se volvió a impulsar la reforestación, principalmente en las zonas urbanas y suburbanas, sin embargo, debido a la nula cuantificación del impacto de la reforestación, se desconoce el éxito de dichas acciones (Carabias et al., 2007).

La Barranca de Tarango: ¡restauración de un ecosistema urbano!

Barranca de Tarangos, CDMX La Barranca de Tarango es un caso emblemático de la restauración ecológica en la CDMX. Esta barranca, que abarca aproximadamente 267 hectáreas, es una fuente crucial de servicios ecosistémicos para la ciudad, pero ha sufrido una considerable degradación ambiental debido al uso y manejo inadecuados de los recursos naturales, así como a la presión demográfica.

La flora de la Barranca de Tarango comprende 43 especies, distribuidas en 20 familias y 33 géneros. Estos bosques presentan una mayor diversidad y menor dominancia de las especies de encinos en comparación con otros bosques del país. Entre las especies útiles para la restauración ecológica de la barranca se encuentran Quercus rugosa (encino), Baccharis conferta (azoyate), Agave salmiana (maguey pulquero), Eysenhardtia polystachya (palo dulce), Salvia mexicana (salvia), Crataegus mexicana (tejocote), Prunus serotina var. capuli (capulín), (Guerra, 2012).

Estos datos subrayan el valor de la biodiversidad local y la potencialidad de estas especies en los esfuerzos de restauración ecológica, mismos que ya se están llevando a cabo por Ríos Tarango A.C. y en los que la que suscribe ha tenido la fortuna de participar como mano restauradora. La importancia de esta área radica no solo en su biodiversidad, sino en su capacidad para ofrecer servicios esenciales, como la regulación del ciclo hidrológico y la mitigación del cambio climático, a una ciudad que enfrenta crecientes desafíos ambientales.

Conclusión

La restauración de ecosistemas urbanos, como lo es la Ciudad de México es un desafío monumental, pero imprescindible. Debe continuar avanzando hacia un enfoque holístico que integre la planificación urbana, la conservación de la biodiversidad y la participación ciudadana. La CDMX, como muchas otras megaciudades, tiene la oportunidad de liderar un cambio hacia una urbanización más sostenible y consciente.

Escrito por Monica Buendia Padilla, estudiante del Diplomado en Restauración Ecosistémica en Zonas Urbanas, generación 2024.

Editado por Edith Pérez Jiménez, directora del área de Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos.

Referencias

- Carabias, J., Arriaga, V., & Cervantes Gutiérrez, V. (2007). Las políticas públicas de la restauración ambiental en México: limitantes, avances, rezagos y retos. Boletín de la Sociedad Botánica de México, (Sup), 85-100.

- Ceccon, E., & Martínez-Garza, C. (Coords.). (2016). Experiencias mexicanas en la restauración de los ecosistemas (1ª ed.). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias; Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

- Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA)

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consultado: 1 de septiembre de 2024: https://www.inegi.org.mx/

- Guerra Martínez, F. de J. (2012). Caracterización ecológica de la Barranca de Tarango, México, D. F.: Propuesta para su restauración ecológica. Tesis de Maestría. Posgrado en Ciencias Biológicas, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México.

- Vázquez Yanes, C., & Batis, A. I. (1996). La restauración de la vegetación, árboles exóticos vs. árboles nativos. Ciencias, (43), 16-23. [En línea]. Consultado: 31 de agosto de 2024: https://www.revistacienciasunam.com/pt/185-revistas/revista-ciencias-43/1746-la-restauraci%C3%B3n-de-la-vegetaci%C3%B3n,-%C3%A1rboles-ex%C3%B3ticos-vs-%C3%A1rboles-nativos.html

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Narrativa del lugar. (Parte 2) Geología, Hidrología y Biología de Valle de Bravo.

En el artículo pasado Narrativa del lugar, la importancia de entender el territorio, platicamos sobre la metodología de las 9 capas de Regenesis Group como una herramienta poderosa que brinda la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible de la UMA para comprender el Lugar y como este entendimiento nos lleva a explorar diferentes formas de relacionarnos con el espacio que habitamos.

Este segundo artículo tiene como objetivo explorar y compartir el entendimiento de la interrelación entre las primeras tres capas de la metodología, tomando como caso de estudio el Valle de Bravo, Estado de México. Se analizan la geología, que abarca la formación del suelo; la hidrología, que comprende las cuencas, subcuencas y microcuencas; y la biología, que abarca la vida, flora y fauna que emergen del suelo, así como la presencia del recurso hídrico.Geología

La cuenca de Valle de Bravo-Amanalco se encuentra dentro de la provincia del eje Neovolcánico (llamado así por la serie de volcanes que cruzan la República Mexicana) donde nacen dos de los ríos más importantes: el río Lerma y el río Balsas (Martínez, 2023). La cuenca se encuentra entre dos unidades fisiográficas causantes de la formación geológica de Valle de Bravo, la unidad volcánica y la unidad sedimentaria, ambas con formaciones de la era mesozoica, que definen sus paisajes.

Gracias a estas formaciones, podemos observar montañas, terrazas de coladas de lava, mesetas de gran altitud, terrazas aluviales y cañadas formadas por movimientos de ríos y arroyos que se encargan de drenar el agua de lluvia.Hidrología

Debido a que los materiales volcánicos presentes en la región suelen ser impermeables o de baja permeabilidad, la hidrología de Valle de Bravo es superficial. Su morfología también ha favorecido a la formación de cascadas, manantiales y corrientes tanto permanentes como intermitentes de agua, lo que lo hace un territorio rico y diverso.

El sistema mayor comienza con la cuenca hidrológica RH18 Las Balsas, que anida a la cuenca Cutzamala y está a su vez anida a 7 subcuencas, de las cuales dos tienen presencia en Valle de Bravo, Tilóstoc y Temascaltepec, siendo la primera la de suma relevancia.

La cuenca Valle de Bravo está dividida en 7 subcuencas:- Arroyo El Carrizal,

- Arroyo las flores Tizates,

- Arroyo San Diego,

- Arroyo Yerbabuena,

- Río Amanalco,

- Río Molino (Cascada)

- Cerrada San Simón

Cascada Velo de Novia. Fuente: Archivo personal. El Río Molino alberga una de las cascadas icónicas del lugar, junto con la cascada El Velo de Novia. La cerrada San Simón es la única de las 7 subcuencas que no tiene como drenaje el lago. Históricamente esta subcuenca estaba comunicada a través de un flujo superficial con el río Amanalco, sin embargo, los eventos volcánicos interrumpieron su flujo natural, actualmente sigue comunicada a través del flujo subterráneo y afloramiento de los manantiales Xoltepec, San Bartolo y Mihualtepec (Osorio Hernández, 2012).

Presa Miguel Alemán

Al hablar de hidrología en Valle de Bravo es imposible dejar de lado la Presa Miguel Alemán, coloquialmente llamado El Lago de Valle de Bravo.

Cabe señalar que el territorio en el cual se encuentra el lago no era como lo conocemos hoy en día, en lo que hoy vemos un cuerpo de agua, antes se veía una zona de siembra por la que transitaban ríos. Esta obra dio lugar a dinámicas sociales que abordaremos en el siguiente artículo. En 1938 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició la construcción de un proyecto hidroeléctrico llamado Ixtapantongo, el cual, por falta de recursos, tardó seis años en construirse y fue inaugurado hasta 1944. Ixtapantongo abastecía de hidroelectricidad al entonces llamado Distrito Federal, ahora CDMX y fue la primera obra del Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán (CFE, 2022) que se conformó por cinco presas en el estado de México y dos en Michoacán, operó de 1944 a 1982 (SIL, 2009).

En 1982 se transfiere la hidroeléctrica Miguel Alemán a la Comisión de Aguas del Valle de México y da inicio la construcción del sistema Cutzamala, el actual encargado de abastecer según datos de la CONAGUA y SEMARNAT a aproximadamente al 27 % (9.0 m3/s) de la población e industria de CDMX y al 20% (5.7 m3/s) al Estado de México.Biología

Tanto la geología como la hidrología ha abierto paso a diversidad de ecosistemas como bosque de encino, bosque de oyamel, bosque de pino, bosque de pino-encino (vegetación predominante), bosque mesofílico (muy escaso en el país), bosque de galería (ecosistema con gran diversidad) y pastizal inducido (resultante de la perturbación antropogénica). La vegetación y características de dichos ecosistemas son según Conabio (s. f.).

La flora del lugar es una mezcla diversa, pinos, encinos, árboles frutales como tejocote y nísperos entre otras. En cuanto a la fauna que habita el territorio está el puma, zorros, conejos serranos, gran variedad de insectos y la presencia de la mariposa monarca, especie migratoria que visita anualmente los bosques de Michoacán y VB, también se pueden avistar águilas, patos mexicanos, gallaretas, garzas blancas, fauna acuática como tilapia y trucha.Conclusiones

Valle de Bravo es un lugar que destaca por su gran riqueza natural y es hogar de una amplia variedad de especies. Esta diversidad de recursos atrajo a los primeros asentamientos humanos. En el próximo artículo, abordaremos las tres capas siguientes de la metodología y sus interrelaciones con el entorno natural.

Referencias

Vilchis Marín, A. (s. f.). ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA GEOMORFOLOGIA DE LA REGION VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO. Observatorio Geográfico de América Latina. http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal3/Procesosambientales/Geomorfologia/01.pdf

INEGI.(s. f.) Síntesis geográfica del Estado de México. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825220594/702825220594_4.pdf

Martínez, F. (2023, 31 enero). Sierra Volcánica transversal o Eje Neovolcánico: provincia fisiográfica de México. paratodomexico.com. https://paratodomexico.com/geografia-de-mexico/relieve-de-mexico/provincia-sierra-volcanica-transversal-o-eje-neovolcanico.html

Osorio Hernández, M. (2012). CAPÍTULO II CARACTERIZACIÓN REGIONAL DE LA CUENCA DE VALLE DE BRAVO. Ptolomeo UNAM. http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/479/5/A5%20CAPITULO%202.pdf

LÍNEAS DE ACCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LAS RUTAS LACUSTRES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO. (s. f.). Fonatur. http://inai.fonatur.gob.mx/Art70/FrXLIC/2017/DSAST/ESTUDIOS/VALLE%20DE%20BRAVO%20(VERSI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA).pdf

VALLE DE BRAVO Estado de México. (s. f.). Observatorio Valle. https://observatoriovalle.org.mx/wp-content/uploads/2021/06/Informe-LANDSAT-EURE_small.pdf

Conabio. (s. f.). Caso Valle de Bravo | Biodiversidad mexicana. Biodiversidad Mexicana. https://www.biodiversidad.gob.mx/monitoreo/m_ecosistemas/ValleBravo

Valle de Bravo, MX, MX. (s. f.). NaturaLista Mexico. https://www.naturalista.mx/places/valle-de-bravo#taxon=40151

Escrito por Alejandra Silva Ramírez, estudiante de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible, generación 2023.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

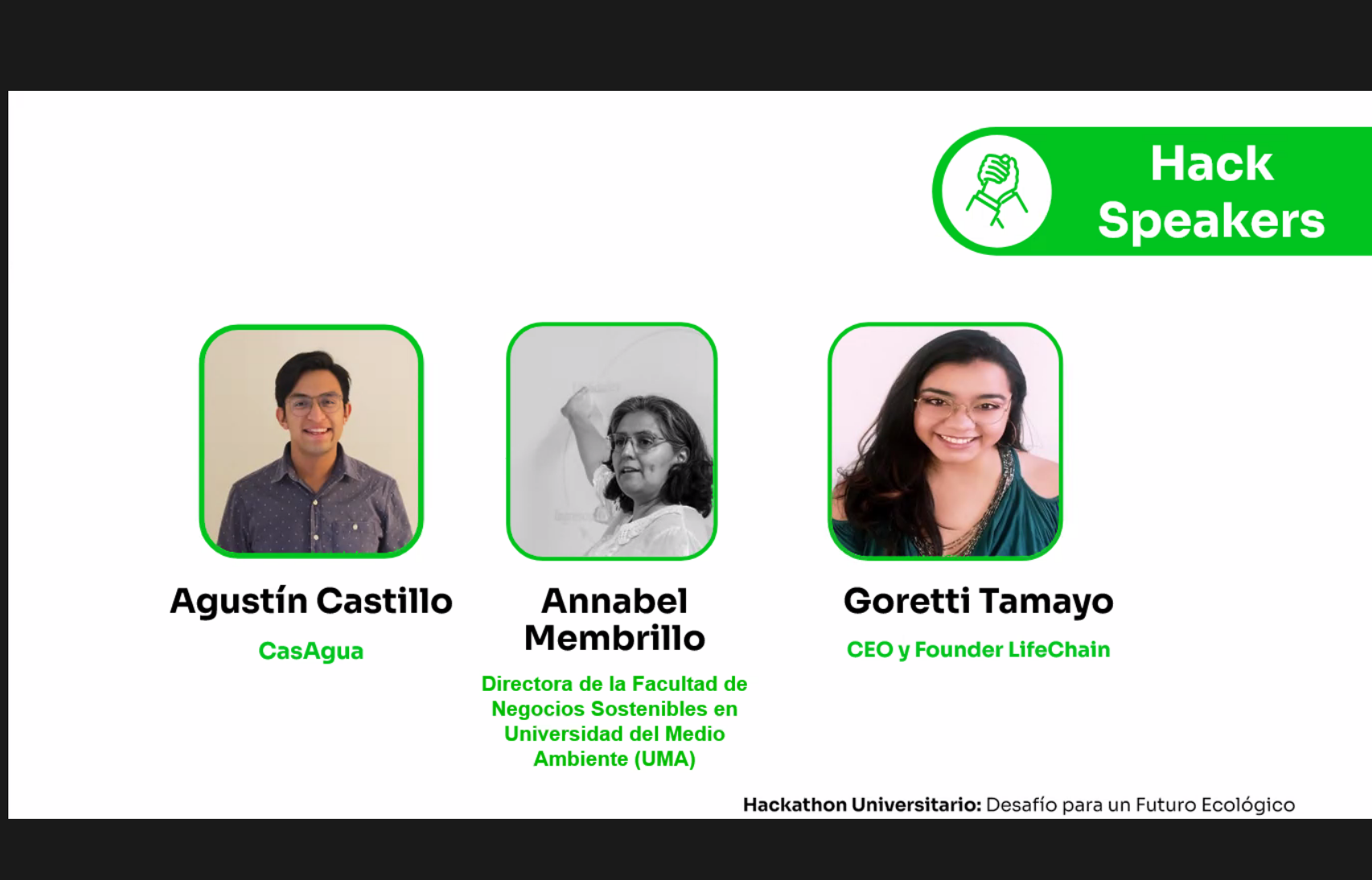

Talento Joven en Acción: Emprendimiento e Innovación Sostenible en Talent Land 2024

Este año, estudiantes de la Licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente asistieron a Talent Land 2024 con el propósito de aprender y sumergirse en el ecosistema de la innovación tecnológica y el emprendimiento. Con una agenda repleta de conferencias, talleres y actividades interactivas, los estudiantes tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos valiosos para desarrollar proyectos de impacto socioambiental en el futuro.

La Universidad del Medio Ambiente en Talent Land 2024

Talent Land 2024 reunió a miles de estudiantes, emprendedores y profesionales de diversos sectores y provenientes de todo el país, para explorar las últimas tendencias en tecnología, emprendimiento e innovación, representando una oportunidad única para aprender de expertos de talla internacional.

Durante los días del evento, los estudiantes asistieron a charlas inspiradoras de líderes en tecnología, innovación y emprendimiento, quienes compartieron sus experiencias y visiones sobre el futuro de la economía global, así como el papel crucial que la sostenibilidad jugará en los próximos años.

Además de asistir a conferencias, los estudiantes participaron en talleres prácticos donde pudieron experimentar de primera mano las herramientas y metodologías que están impulsando la innovación en todo el mundo, donde lograron adquirir habilidades clave que podrán aplicar en sus futuros proyectos.

Foto: Archivo LEPSA

Experiencia de Aprendizaje en Emprendimiento e Innovación

La participación en Talent Land 2024 permitió a los estudiantes de la UMA obtener una perspectiva más amplia sobre el mundo del emprendimiento y la innovación. El evento incluyó una serie de actividades centradas en la metodologías y herramientas que utilizan las empresas y organizaciones para innovar.

Uno de los momentos más importantes fue el espacio dedicado al financiamiento de nuevas empresas, donde los estudiantes aprendieron de la mano de Alejandra Ríos, tiburón del programa de televisión Shark Tank, en cuya conferencia magistral los estudiantes también hicieron preguntas a la experta.

Otra área de interés fue el Emprendimiento de Impacto Social y Ambiental, un concepto que los estudiantes de la UMA exploran de manera intensiva en su licenciatura. El espacio llamado Startup Garden, donde jóvenes de todo el país presentan sus proyectos innovadores, fue una oportunidad de conocer de cerca y dialogar con proyectos reales que ya están generando impacto.

Foto: Archivo LEPSA

Reflexiones y Aplicaciones Prácticas para el Futuro

La asistencia a este magno evento no solo fue un ejercicio académico para los estudiantes de la UMA, sino que también representó una oportunidad para conectarse con una comunidad global de emprendedores e innovadores, personas con proyectos de impacto que abordan los retos actuales de la sociedad.

La interacción con profesionales y otros estudiantes les permitió observar de cerca cómo se están desarrollando iniciativas de innovación y sostenibilidad en distintas partes del mundo, así como la necesidad de nuevos conocimientos como los que ellas y ellos están adquiriendo en la Licenciatura.

Esta experiencia les dejó un sentido renovado de la gran oportunidad y responsabilidad que tienen para aplicar lo aprendido en su formación y futuras actividades profesionales. A través de experiencias como Talent Land, preparamos a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos socioambientales de manera creativa, ética y con un enfoque global.

Foto: Archivo LEPSA

FIRMA:

Escrito por Raúl Montiel Calderón, Coordinador de la Licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Sentipensares en el diseño de proyectos educativos alternativos/disruptivos

Escrito por Lina Marcela Enriquez Barbosa, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad

“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

Foto tomada por: Lilian Galante

Este texto brindara a lo largo de su escritura los principales hallazgos encontrados en las lecturas de Philippe Meirieu llamado: Frankenstein Educador (2003), y el texto planteado por Margarita Pansza, Esther Perez y Porfirio Moran titulado como: Fundamentación de la Didáctica (1996). Esto con el objetivo de analizar los desafíos para diseñar proyectos educativos motivadores de cada individuo, para que esté se apropie de su propio proceso tanto educativo, como del pleno desarrollo de su proyecto de vida.

Es por ello, que es importante para formar proyectos o procesos educativos tener plena comprensión de modelos teóricos educativos. Los cuales para Margarita Pansza (1996) se clasifican a continuación:

Modelo educativo Principales características

Escuela Tradicional

(siglo XVII)

· Nace en la ruptura del orden feudal, es decir en el surgimiento de la burguesía · El maestro es el dueño del conocimiento

· Esta mediada por la intelectualidad y la moral

· Verticalismo, autoritarismo, verbalismo, domesticación, disciplina, infantilización, diferenciación de clases socioeconómicas.

Escuela Nueva

(siglo XX)

· Respuesta a la escuela tradicional · Transformaciones realizadas por médicos y psicólogos desde en enfoque conductista

· El educador crea condiciones de trabajo para desarrollar actitudes

· Atiende el desarrollo de la personalidad y la exaltación a la naturaleza

· No identifica los intereses de los alumnos

· Se centra en formar personas a través del esfuerzo

Escuela Tecnocrática (años 50)

· Tecnología educativa – proceso de modernización · Se centra en el formalismo y cientificismo

· Se universaliza la educación

· Docente como controlador de estímulos, respuestas y reforzamientos

· Se fundamenta en el pensamiento pragmático

· Fomenta la eficiencia y neutralidad (positivista)

Escuela Critica (mediados del siglo XX)

· Cuestiona de forma radical la escuela: nueva, tradicional y tecnocratita · Critica radicalmente: métodos, relacionales, revela lo que permanece oculto

· Incorpora el análisis de las relaciones sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje

· Cuestiona al docente sobre su autoridad

· Se reconoce la escuela como una institución

· Formación de la didáctica en los docentes

· Se enfoca en la reflexión – acción

Fuente: Elaboración propia

Visualizando la tabla anterior, más allá de identificar los modelos teóricos educativos, es imperativo reflexionar y cuestionarnos sobre el papel político de la educación y preguntarnos ¿Qué queremos reproducir con el proyecto o proceso educativo? Sin embargo desde el caminandar de mi vida, creo en una educación emancipadora, la cual enseñe a pensar y no a obedecer.

Ahora bien, en el texto de Philippe Meirieu (2003), específicamente en su segundo apartado, podemos resonar con las otras formas de hacer docencia, estas guiadas desde las siguientes reflexiones:

Distinción entre fabricación de un objeto y la formación de una persona

La educación como fabricación, se centra en fabricar a un ninx a través de técnicas educativa que llevan un enfoque autoritario y deshumanizantes, controlando completamente el desarrollo del ninx, tal como lo plantea el autor: una «fabricación» es una acumulación de conocimientos o por hábiles manipulaciones psicológicas, sino la construcción de un ser por sí mismo a través de la verticalidad radical de los interrogantes que plantea la cultura en su forma más elevada (Meirieu, 2003, pg.3).

Es por ello que la educación debe centrarse en la relación entre el/la/le ninx y el mundo, permitiéndole integrar y cuestionar el conocimiento cultural; no se trata simplemente de transmitir conocimiento, sino de fomentar una conexión significativa con los interrogantes de la cultura. Así mismo el/la/le niñx debe de visualizarse como un don y no como un producto, reconociendo que este ser llega con un potencial para superar la historia y aportar nuevas perspectivas y no como un producto que los adultos deben de moldear.

Sin embargo, es natural que el/la/le niñxs se resistan a ser “fabricados” y que lxs educadores enfrenten dificultades por querer moldear el proceso de enseñanza-aprendizaje; pero esto es una señal que el/la/le niñx está ejerciendo su autonomía, posibilitando la formación de su persona.

Transmisión de conocimiento vs construcción de procesos formativos

Foto tomada por: Lilian Galante

La enseñanza no debe considerarse como un proceso mecánico de transferencia de conocimiento. La verdadera educación involucra reconstrucción y reinterpretación del conocimiento por parte de el/la/le estudiante, adaptándolos a sus propios proyectos, procesos y necesidades.

Es por ello que la verdadera “revolución” copernicana” en la pedagogía requiere un cambio de paradigma en la educación, aunque la idea de central la educación en el/la/le niñx ha sido planteada desde hace tiempo, la practica educativa a menudo sigue siendo autoritaria y dirigida para adultos -he aquí la importancia de una educación con enfoque diferencial-. La educación debería evitar el puericentrismo[1] ingenuo como la fabricación el/la/le niñx, enfocándose en la relación que tienen el/la/le niñxs y el mundo cultural que le rodea.

La educación debe permitir que el/la/le niñx se convierta en un sujeto activo que integra, pregunta, cuestiona el conocimiento, no en un simple receptor pasivo; se debe de reconocer a sujeto como un ser con potencial para superar y renovar la cultura existente

Transformaciones pedagógicas necesarias

De una «pedagogía de las causas» a una «pedagogía de las condiciones» (Meirieu, 2003, pg.8)

Foto tomada por: Lilian Galante

Una pedagogía de las condiciones basada en el principio de “hacerlo todo, sin hacer nada” de Rousseau, busca estimular el aprendizaje mediante la creación de un entorno cuidadosamente organizado, sin intervenir directamente en su voluntad (Meirieu, 2003). Algunos puntos claves y reflexiones que emergen son:

- Pedagogía de las Condiciones:

- Organización del Entorno: Rousseau propone que la función del educador es configurar un ambiente que estimule el/la/le niñx sensorial e intelectualmente, permitiendo que el aprendizaje ocurra de manera natural dentro de este entorno.

- No Intervención Directa: A diferencia de métodos educativos más directivos, esta pedagogía evita imponer directamente el contenido. En lugar de eso, se centra en crear las condiciones que permitan el/la/le niñx aprender por sí mismo.

- Educación como Facilitación:

- El Rol del Educadxr: Aunque el educador no actúa directamente sobre la voluntad del el/la/le niñx, su rol es crucial en la preparación y organización del entorno. Esto incluye proporcionar recursos, estructurar actividades y facilitar situaciones de aprendizaje.

- Medicación de la Experiencia: el el/la/le educadxr debe intervenir solo cuando sea necesario para guiar o ajustar la situación de aprendizaje sin forzar el proceso.

- Contraste con Otros Enfoques

- Rechazo del niñx como «Cera Blanda»: Rousseau se opone a la visión del niño como una simple placa fotográfica sobre la que se imprime el conocimiento. En cambio, enfatiza la importancia de la autonomía del niñx dentro de un marco cuidadosamente diseñado.

- Educación vs. Aprendizaje Autodirigido: La diferencia entre unx niñx y un adulto radica en la capacidad de elección. Los niños necesitan ser guiados en su aprendizaje hasta que puedan autodirigirse.

- Aplicación en el Aula:

- Situaciones-Problema: en el contexto escolar, la pedagogía de las condiciones se traduce en el uso de situaciones-problema, estas actividades están diseñadas para estimular el pensamiento crítico y la resolución de problemas en lugar de la repetición de información.

- Ejemplo Práctico: El relato de la actividad en la que los alumnos crean un zoológico ilustra cómo un enfoque estructurado puede fomentar la curiosidad, la investigación y el aprendizaje profundo.

- Literatura y Reflexión Crítica:

- Aprendizaje a Través del Debate: se utiliza un enfoque activo y participativo para explorar temas complejos y fomentar la reflexión crítica, demostrando que el método puede aplicarse a contenidos culturales y literarios.

- El Rol del Texto: La lectura y análisis del texto se realiza en un contexto que permite una comprensión profunda y crítica, mostrando cómo el texto puede ser una herramienta para explorar temas universales y personales.

- Regalo Educativo:

- Educación como Regalo: La metáfora del regalo refleja la idea de que el aprendizaje debe ser ofrecido como una oportunidad sin coacción, permitiendo que el/la/le niñx descubra y valore el conocimiento por sí mismo.

La pedagogía eficaz no es aquella que dirige el aprendizaje de manera estricta, sino es la que crea las condiciones para que el aprendizaje ocurra de manera natura, el/la/le educadxr actuar como un facilitador que organiza un entorno para maximizar las oportunidades de aprendizaje, respetando al mismo tiempo la autonomía de las personas.

Conquista de la autonomía

Foto tomada por: Lilian Galante

Como bien se ha nombrado a lo largo del texto, la autonomía en le proceso educativo implica que la escuela, por su parte, cree la autonomía de los alumnos en la gestión de sus aprendizajes: en la gestión de los métodos y los medios, del tiempo, del espacio y los recursos, de las interacciones sociales en la clase considerada como «colectividad de aprendedores», de la construcción progresiva del «yo en el mundo». (Meirieu, 2003, pg.12)