¡Tu carrito está actualmente vacío!

Blog

-

Proyecto Socioambiental Kôriba

Kôriba es un Proyecto Socioambiental de Paisajismo con identidad nativa

Reseña del proyecto de titulación de Fernanda García. Generación 2022. Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.

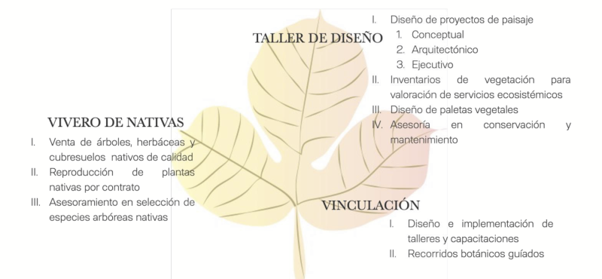

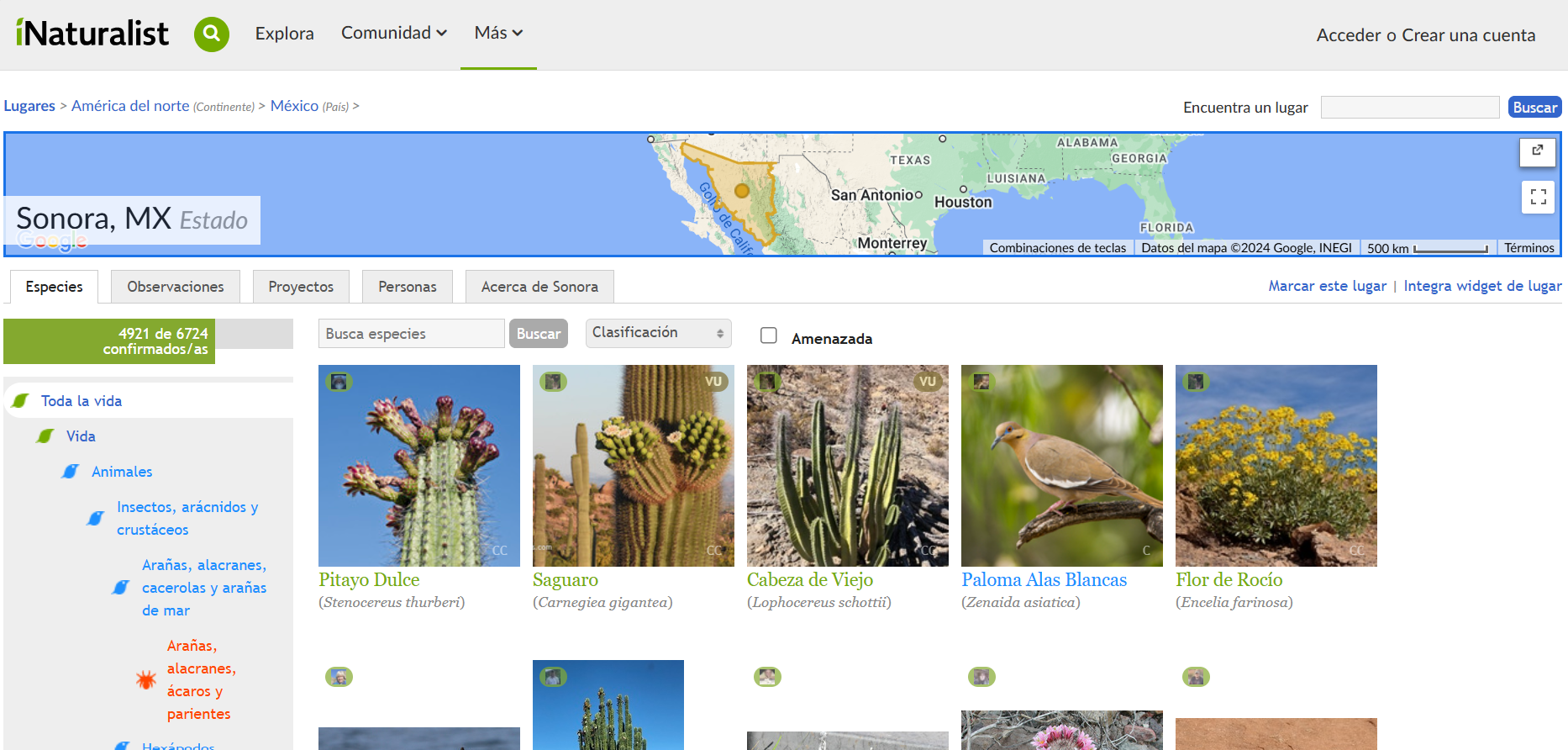

Kôriba es una empresa de paisajismo y viverismo, que se dedica a resaltar y valorar la vegetación nativa en entornos antropizados en la selva baja caducifolia y el matorral xerófilo de climas semiáridos, Nuestro objetivo principal es contribuir a la conservación de la biodiversidad de estas regiones a través de la integración de especies nativas en proyectos de paisajismo y su reproducción en viveros..

Nacemos de la observación de la desconexión que existe entre las personas y la rica biodiversidad vegetal local en entornos urbanos. Esta desconexión se ve agravada por la insuficiencia y falta de calidad en las áreas verdes existentes.

Propósito:

Nuestro propósito principal es fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal del clima semiárido de la Mesa Central de México por medio de la integración de especies nativas en proyectos de paisajismo y reproducción de estas en vivero. Aspiramos a contribuir a la construcción de entornos urbanos que sean saludables, estéticamente agradables y sostenibles desde el punto de vista medioambiental que inviten a los usuarios a conectar y reconocer la importancia del cuidado y conservación de las especies locales.

Objetivos específicos:

- Diseñar proyectos de paisaje a diferentes escalas que incorporen una paleta vegetal biodiversa, adaptada a las condiciones climáticas de la región y a la cultura local utilizando una metodología de diseño participativo que involucre a actores y usuarios para visibilizar la importancia de las especies autóctonas, así como de considerar a otros grupos de interés y entidades asociadas a los proyectos.

- Aumentar la disponibilidad de especies nativas de la Mesa Central de México en el mercado.

- Desarrollar habilidades de reproducción de estas especies en otros viveros

- Implementar talleres, experiencias y estrategias de comunicación efectivas para difundir el conocimiento sobre la importancia de la biodiversidad local

Contexto y problema socioambiental:

En México, se ha perdido el 50% de la selva seca original, de la cual la mitad está degradada y la otra mitad está aislada y en riesgo de desaparecer. La Selva Baja Caducifolia (SBC) es una de las más amenazadas debido al cambio de uso del suelo por actividades agropecuarias y megaproyectos. La deforestación ha reducido su extensión significativamente, de entre el 8-14% del territorio mexicano a solo el 3.38% actual. Esta selva, a menudo percibida negativamente por su estacionalidad climática, es vital por su biodiversidad, albergando más del 40% de las plantas endémicas de México y el mayor número de plantas medicinales utilizadas localmente.

A pesar de que México es un país megadiverso, el uso de especies vegetales en programas de reforestación es muy limitado, empleándose sólo entre 60 y 150 especies, menos del 1% de la diversidad existente. Este problema es especialmente grave en ciudades que originalmente tenían vegetación de la Selva Baja Caducifolia (SBC) en la Mesa Central, donde la forestación urbana se limita a 12-20 especies. Esto desconecta a las personas de la vegetación local y genera desinterés en su conservación.

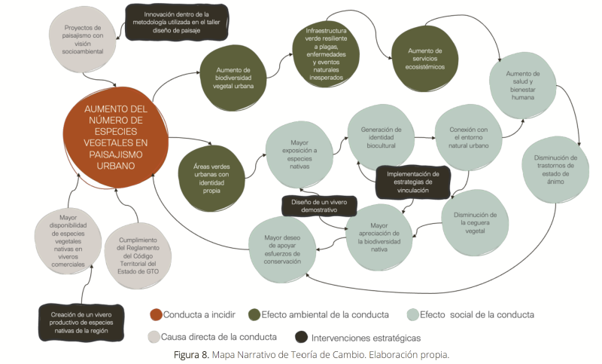

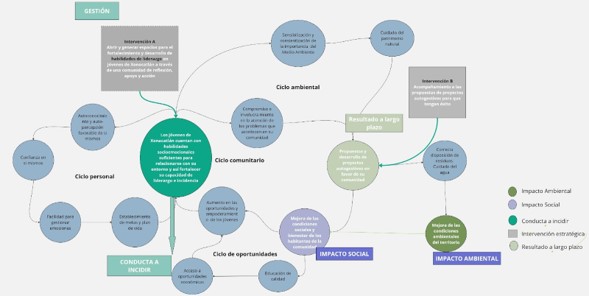

Estrategia y Teoría de Cambio:

La Estrategia y Teoría de Cambio se centra en dos intervenciones principales para incrementar la presencia de especies nativas en el paisajismo urbano:.

-

Innovación en el diseño paisajístico:

- Involucrar a clientes y actores clave para priorizar la vegetación local en los proyectos de paisajismo.

- Fomentar el uso de técnicas de diseño que favorezcan la biodiversidad y la sostenibilidad.

-

Aumento de la disponibilidad de especies nativas:

- Reproducir especies nativas en viveros para facilitar su acceso a los paisajistas.

- Promover la utilización de estas especies en proyectos urbanos, públicos y privados.

Esto mejorará los servicios ecosistémicos, como la calidad del aire, la regulación del clima, la conservación del agua y el fomento de hábitats para la fauna urbana, resultando en entornos urbanos más saludables.

El aumento de especies nativas también conferirá a las ciudades una identidad única y fortalecerá la identidad biocultural, reduciendo la «ceguera vegetal» al conectar a los ciudadanos con la biodiversidad local. Esta apreciación fomentará esfuerzos adicionales para conservar estas especies.

Además, se propone aumentar las interacciones con las plantas mediante un módulo demostrativo en el centro productivo y un programa de actividades, incluyendo discusiones sobre conservación y exposiciones de arte, para enriquecer la experiencia y concienciar sobre la importancia de la biodiversidad.

Siguientes pasos:

Tras la creación de las tres unidades de negocio, se procederá a identificar diversas colaboraciones estratégicas con el objetivo de ampliar nuestro alcance y cumplir con las metas de impacto establecidas. Estas colaboraciones se enfocarán en los siguientes aspectos:

- Establecimiento de una red de viveristas y paisajistas: Se creará una red de viveristas y paisajistas comprometidos con la sostenibilidad. Se les brindará capacitación y asesoría para fortalecer sus capacidades y promover prácticas sostenibles en su labor.

- Desarrollo de programas educativos y culturales: Se establecerán colaboraciones con universidades locales que trabajan en el ámbito de la infraestructura verde, como la Ibero, La Salle, ITESM y UNAM ENES León. Juntas, se diseñarán e implementarán programas educativos y culturales que promuevan la conciencia ambiental y la adopción de prácticas sostenibles en la comunidad.

- Vinculación con instituciones internacionales: Se establecerán vínculos con instituciones de renombre internacional, como ONU Hábitat y el World Economic Forum. Estas alianzas permitirán captar fondos, establecer relaciones estratégicas y acceder a redes globales de apoyo y conocimiento.

- Obtención de recursos gubernamentales: Se explorarán y gestionarán oportunidades de financiamiento a través de programas de apoyo gubernamentales como el Programa Desarrollo de la Horticultura Ornamental de SADER. Estos recursos serán fundamentales para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad del proyecto.

- Replicación del modelo en otras regiones: Se analizará la viabilidad de replicar el modelo de vivero en otras localidades con clima semiárido. En caso de ser factible, se establecerán viveros especializados en la reproducción de vegetación adaptada a las condiciones climáticas de cada región.

-

Tendencias y futuro de las finanzas sustentables en México

Las Finanzas Sustentables Hoy

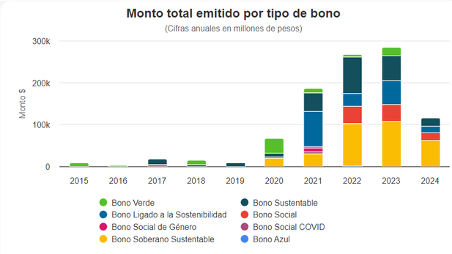

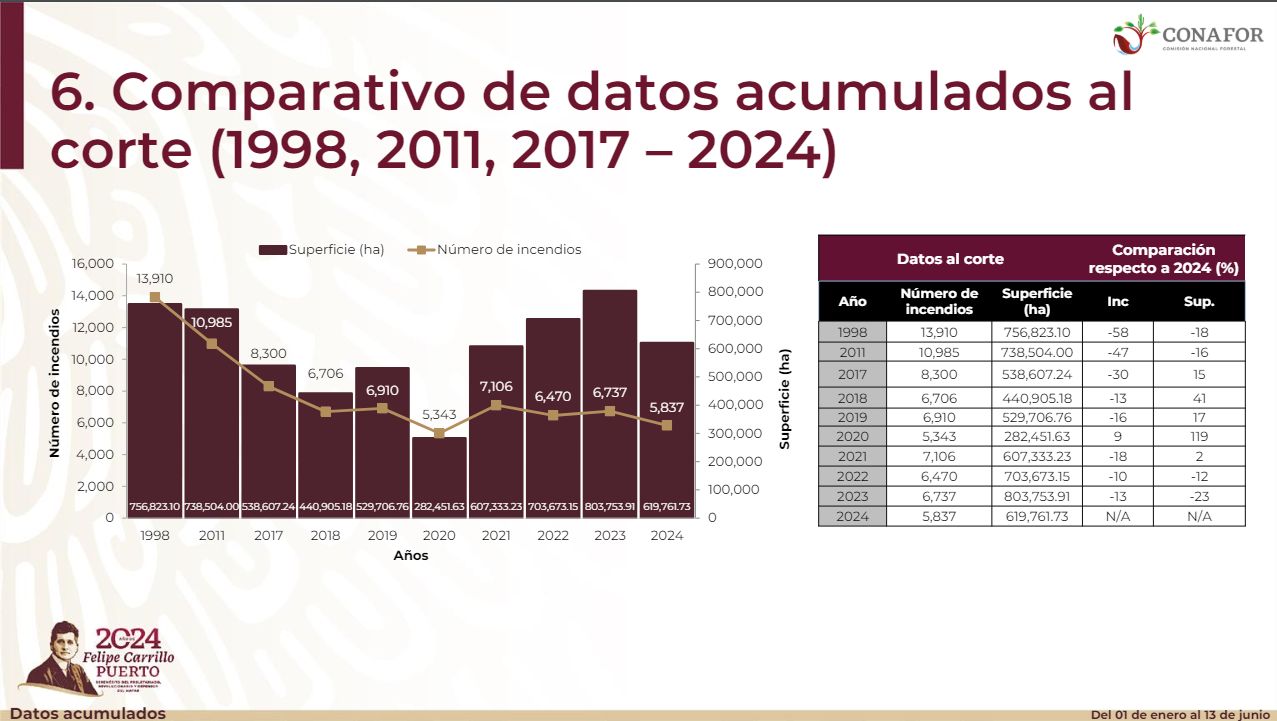

Como es bien conocido, las finanzas sustentables han tenido un importante desarrollo en los últimos años en Latinoamérica, y en particular en México. Según información del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles se han emitido entre el 2015 a la fecha 203 emisiones y un monto total de 983,229 millones de pesos, de los cuales el 91.56% se mantiene en circulación.

Este crecimiento refleja el creciente interés y compromiso de las empresas y gobiernos en promover prácticas responsables y sostenibles. Las finanzas sostenibles no solo buscan beneficios económicos, sino también generar impactos positivos en el medio ambiente y la sociedad.

En este contexto, los bonos soberanos sustentables y ligados a la sostenibilidad han tomado un papel protagónico. Estos instrumentos financieros permiten canalizar recursos hacia proyectos que contribuyen a la mitigación del cambio climático, la inclusión social y el desarrollo de infraestructura sostenible mientras que aquellos ligados a la sostenibilidad tienen indicadores clave (KPI) relacionados a una métrica climática, social o ambiental.

Además, se ha observado una mayor participación de inversionistas que buscan alinear sus portafolios con criterios sostenibles, o bien, criterios ASG utilizando estrategias de inversión responsable.

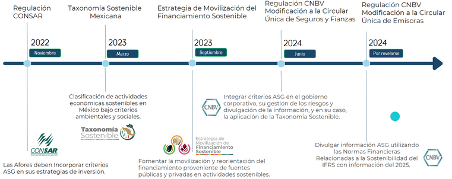

Sobre este punto. el avance de las finanzas sostenibles en México también se ha visto impulsado por políticas públicas y regulaciones que fomentan la transparencia y la rendición de cuentas en este ámbito y la incorporación de criterios ASG.

Impulsores de las Finanzas Sustentables.

La regulación en sostenibilidad para instituciones financieras tiene tres grandes impulsores.

- Inversores que requieren más información en su toma de decisiones.

- Política pública orientada al enverdecimiento del sistema financiero.

- La materialización del riesgo climático y su impacto a la estabilidad financiera.

Además, Europa y Estados Unidos han marcado la pauta sobre la regulación en sostenibilidad a través de la Corporate Sustainability Reporting Directive de la Unión Europea, o las reglas de divulgación climática de la SEC de Estados Unidos.

Mientras que localmente la SHCP ha impulsado el financiamiento sostenible, de igual manera que la CNBV ha establecido, a través de las Circulares Únicas (emisoras y de seguros y fianzas), la incorporación de criterios ASG en las operaciones financieras y la divulgación de riesgos y oportunidades relacionados a la sostenibilidad y cambio climático.

La próxima regulación ASG será para emisoras, exceptuando instituciones bancarias, donde se deberá revelar bajo el marco de las Normas de información financiera relacionada a la sostenibilidad del IFRS S1 y S2.

Bajo estas consideraciones, el futuro de las finanzas sostenibles tendrá una fuerte connotación reguladora para cualquier empresa sujeta a inversión, mientras que empresas que no estén dentro de una bolsa de valores podrán realizar de forma voluntaria reportes o informes de sostenibilidad utilizando las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) emitidas por el CINIF durante el 2024.

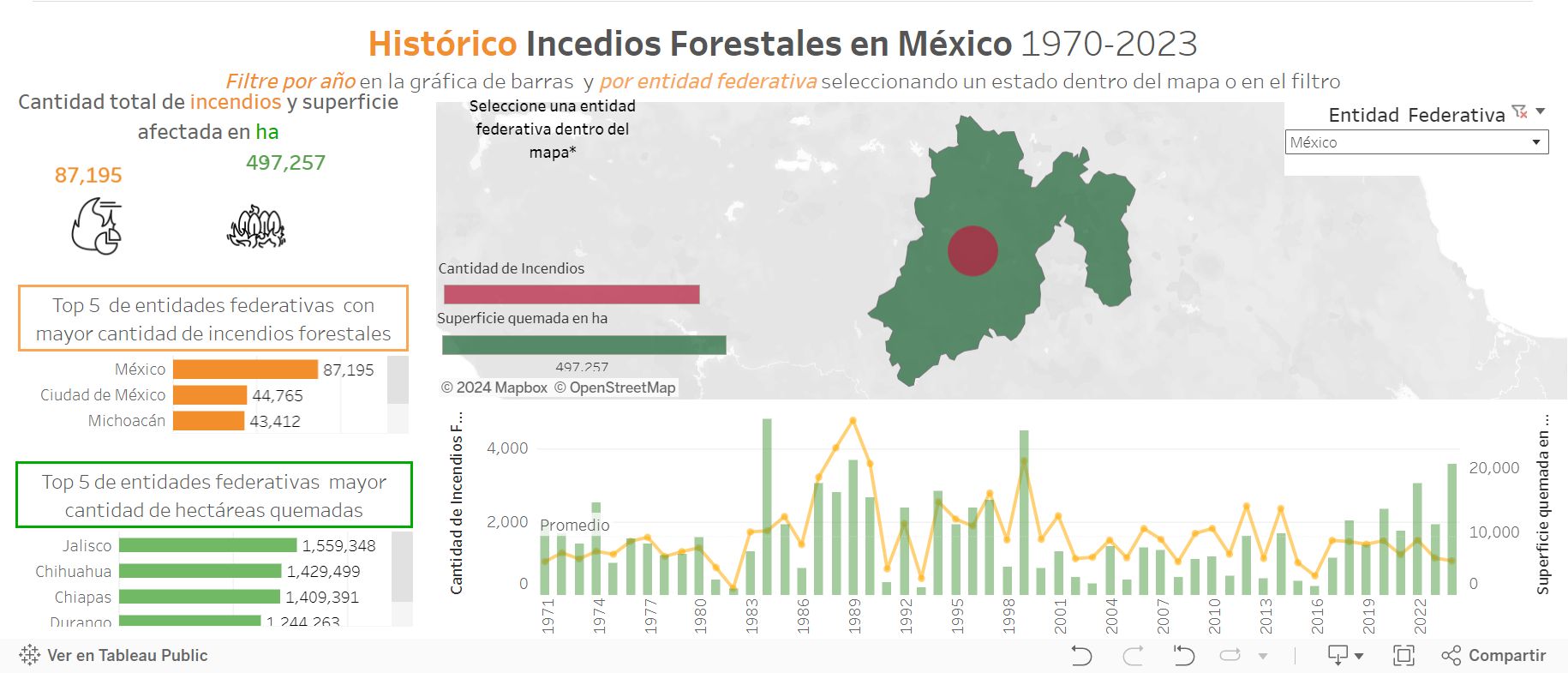

Expectativas

A futuro, se espera que las finanzas sostenibles continúen creciendo y evolucionando, incorporando mejores prácticas internacionales con una fuerte influencia europea, pero acotado al contexto nacional: incorporación de riesgos financieros relacionados a la naturaleza, nuevos mecanismos de clasificación de actividades sostenibles, uso de sistemas de información geográfica para determinar los riesgos sociales, ambientales y climáticos durante la evaluación de proyectos y regulaciones que obliguen al reporte de métricas relacionadas al cambio climático a grandes empresas.

FIRMA:

Escrito por MBA Cristian Ortiz, Facilitador del Diplomado en Finanzas Sustentables de la UMA.

¿Te gustaría aprender todo sobre las Finanzas Sustentables? Súmate a nuestra clase magistral para conocer más de esta herramienta o inscríbete a nuestro Diplomado en Finanzas Sustentables.

-

Educación en remoto, ¿para la sostenibilidad?

Escrito por Ana Lorena Anguiano Suárez del Real, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

En mis últimos años laborales me he dedicado a la gestión de proyectos de diseño educativo para una modalidad virtual; sin embargo, durante toda mi vida previa me había visto enfocada en trabajo educativo socioambiental. Mi inquietud parte de la pregunta: ¿Cómo encontrar los puntos de encuentro entre ambas?

Aunque pareciera que ambas parten de enfoques y posibilidades educativas distintas, creo en la idea de no deshacernos de las invenciones que ha creado el ser humano para sí, sino tocar las bases educativas para regenerar y reconstruir el modelo, de manera que se favorezca el buen vivir de los ecosistemas.

Foto tomada por: Lilian Galante

El don de la educación

Delors, en el Informe de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, hace mención de que “la educación es todo lo que la humanidad ha aprendido sobre sí misma” (1996, pág. 36).

Pareciese un gesto de metacognición de la humanidad, donde el propósito y la función de la educación se vuelve la transmisión de aquello que, como humanidad, queremos que perdure.

Asimismo, quiero partir de concebir a la educación como un don: un regalo del conocimiento sobre la vida y donde el verbo educar es relación entre seres humanos y el ente de aprendizaje.

Hemos de reconocer que nuestro contexto capitalista (donde se busca ganar-ganar, o solo ganar bajo la crueldad), la educación se ha construido bajo una dinámica de rectitud de lo que debemos ser como humanidad: el cumplimiento de metas y la adquisición de habilidades para la producción (Berlanga Gallardo, 2024).

Invisibilizando aquellos valores culturalmente catalogados como “femeninos”: aquellos basados en el cuidado, la ternura, y la naturaleza (Herrero López, 2013); aprendizajes de la humanidad que requerimos y también deseamos que perduren, aunque, como humanidad, pareciese que no hemos encontrado el tiempo para ello.

El ser humano no solo posee pensamientos y acciones para estar siendo en el mundo, sino también emociones que se sienten en el cuerpo. Unas de ellas son la curiosidad, la inquietud, y la “digna rabia”, aquellas emociones que surgen cuando nuestra racionalidad nos indica que algo necesita cambiar, la imaginación desata imágenes, y surge la idea de lo nuevo: de innovar.

Foto tomada por: Lilian Galante

La educación a distancia, por ejemplo, surgió con la inquietud de llevar la enseñanza a espacios marginados socialmente.

Así como mencionaba Donella Meadows en su escrito “Dancing with System” (2001): prestar atención a lo importante (tal como el encuentro, el afecto, el cuidado, el querer estar presente, la vida), no solo a lo cuantificable; y aferrarse al objetivo de la bondad.

Peter Senge (2014) también hacía hincapié en esto último, pues al intentar hacer un bien a una parte del sistema, como el sistema educativo, a veces no nos damos cuenta de que se perjudica de alguna forma; sin embargo, la inquietud del ser humano por hacer el bien, persiste, aunque falte practicar la cosmovisión de ser parte del mismo mundo, de la naturaleza.

Educación en remoto

Si bien la tecnología ha sido un acierto desde la invención de instrumentos para facilitarnos la vida en la prehistoria, es vital que su posición ética parta desde la inquietud común por mejorar nuestro sistema y relaciones.

La educación en remoto es criticada debido a la ruptura del encuentro presencial y tangible, algo sumamente valioso para la educación en la sostenibilidad; sin embargo, dando el beneficio de la duda (del “quizá”), quisiera que exploremos la mirada a lo que sí sucede o puede suceder en favor de la sostenibilidad en los sistemas de educación en remoto.

En la dinámica de este modelo, existen tres categorías: a distancia, virtual y en línea.

El e-learning o educación virtual se ha entendido como aquellos procesos de aprendizaje soportados en medios tecnológicos de manera asincrónica (Hernández Sellés & Alcoba González, 2014, pág. 127), siendo sucesor de la educación a distancia en la que las y los estudiantes no requieren asistir presencialmente a clases ni internet, pero se comparte el conocimiento por medio del correo postal con guías de aprendizaje, libros, radio, televisión o teléfono.

Por otro lado, la educación en línea u online es aquella que posee la característica de la sincronicidad y la retroalimentación en tiempo real con las y los profesores por medio de medios electrónicos (Ibáñez, 2020).

Así como se mencionaba anteriormente, vale la pena reconocer que esta dinámica educativa de los seres humanos surge a partir de la estrategia educativa de querer incrementar el flujo de alfabetización, aumentar la cantidad de matrícula educativa con los conocimientos para leer, escribir, o alguna formación técnica, disminuyendo el analfabetismo y representando menor inversión para la infraestructura de los sistemas educativos.

Entre las bondades de los avances tecnológicos encontramos que puedan ayudar a cerrar la brecha de accesibilidad ante capacidades diferentes, mostrar la diversidad cultural, ser implementada en entornos de violencia y guerra y alcanzar a más población con solo tener un dispositivo móvil y acceso a internet (o incluso sin él).

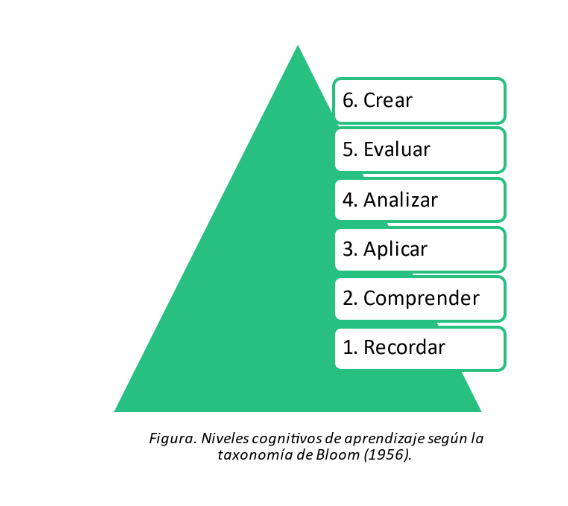

Sin embargo, también es cierto que pueden existir limitantes económicas, geográficas, culturales o de género que les impidan acceder a un dispositivo (Vilchis, 2023). Además, el nivel cognitivo de aprendizaje (Bloom, 1956) con el que se diseñen las estrategias pedagógicas, debe estar ligado los alcances reales que se pueden alcanzar en modalidad remota.

Con respecto a la relación pedagógica y estrategia de aprendizaje, si bien es cierto que la presencialidad y vínculo afectivo es mucho más tangible y con un flujo más constante en la presencialidad, hay que reconocer que la educación en remoto no es una propuesta que vaya a resolver la totalidad de todos los problemas de nuestro sistema con respecto al bienestar biosocial y donde la educación es vital.

Sin embargo, sí puede contribuir a la sostenibilidad de este por medio de comunidades dialógicas, causando el compartir las experiencias de aprendizaje (Larrosa, 2006) y de colaboración intersectorial (Alattore, 2016), un vínculo afectivo aún en la distancia y virtualidad, y ayuden a disminuir el flujo de la deserción escolar en zonas socialmente marginadas, favoreciendo el mantenimiento del bienestar social.

Foto tomada por: Lilian Galante

Conclusión

La educación en remoto puede estar inmersa en la dinámica del capitalismo verde (sostenibilidad débil) si se queda desde la búsqueda de aumentar el alcance poblacional y disminuir el de inversión y gastos al respecto del sistema educativo. Sin embargo, al tomar a la educación como encuentro, don, cuidado, cuerpo, y afectividad ambiental, la tecnología e innovaciones humanas pueden y deben causar y facilitar el cumplimiento de logros comunes.

Referencias

Alattore, G. M. (2016). Para construir lo común entre los diferentes. Guía para la colaboración intersectorial hacia la sustentabilidad. México: Editora Periodística y Análisis de Contenidos.

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216-224. doi:https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Berlanga Gallardo, B. (2024). Inclinaciones. Contra la rectitud en la pedagogía. Una lectura pedagógica de la idea de «inclinaciones» de Adriana Cavarero. Obtenido de UNIVERSIDAD CAMPESINA INDÍGENA EN RED / CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL.

Bloom, B. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. Nueva York: Longmans, Green.

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. UNESCO. Santillana. Obtenido de http://innovacioneducativa.uaem.mx:8080/innovacioneducativa/web/Documentos/educacion_tesoro.pdf

Hernández Sellés, N., & Alcoba González, J. (2014). E-learning y gestión del conocimiento. Buenos Aires: Miño y Dávila.

Herrero López, Y. (2013). Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible. Revista de Economía Crítica(16), 278-307.

Ibáñez, F. (20 de noviembre de 2020). Educación en línea, Virtual, a Distancia y Remota de Emergencia, ¿cuáles son sus características y diferencias? Obtenido de Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación. Tecnológico de Monterrey: https://observatorio.tec.mx/edu-news/diferencias-educacion-online-virtual-a-distancia-remota/

Larrosa, J. (2006). Sobre la experiencia. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació(19), 87-112.

Meadows, D. (2001). Dancing with Systems. Obtenido de https://www.15-15-15.org/webzine/2019/02/03/bailar-con-sistemas/

Senge, P. (2014). Systems Thinking for a Better World. Finlandia: Aalto University. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=0QtQqZ6Q5-o

UNESCO. (2012). Educación para el desarrollo sostenible.

Vilchis, N. (24 de febrero de 2023). La tecnología como facilitador de inclusión educativa. Obtenido de Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación. Tecnológico de Monterrey: https://observatorio.tec.mx/edu-news/inclusion-educativa-con-tecnologia/

-

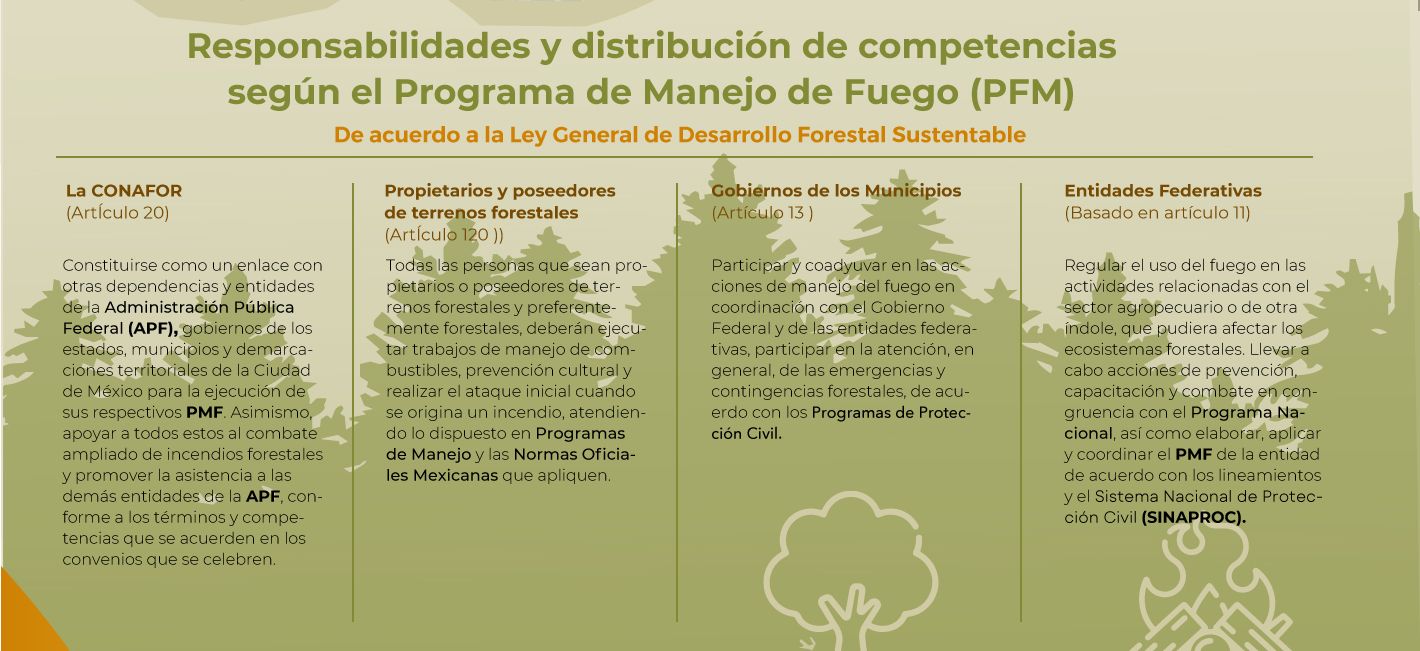

Regeneración y políticas públicas ambientales: nuevas maneras de interpretación y evolución de las políticas públicas en México y el mundo.

La regeneración está tomando el lugar de la sostenibilidad. Sin embargo, no resulta fácil entender cómo estos conceptos se expresan en la realidad, muchas veces por falta de ejemplos concretos y más aún si hablamos de su aplicación para la creación de leyes o el diseño de políticas.

¿Pueden ser regenerativas las políticas públicas?

Esta pregunta ha estado presente desde hace tiempo dentro del área de Derecho Ambiental y Política Pública, por lo que tuvimos un diálogo con algunas personas de la comunidad UMA que están inmersos en el tema de regeneración y políticas públicas ambientales.

A lo largo de este artículo se entrelazan las preguntas y opiniones expresadas durante esa sesión, que pueden consultar en su totalidad en el siguiente enlace: Regeneración y políticas públicas.

El concepto de regeneración

Iniciamos con la pregunta obligada: ¿Qué entendemos por regeneración?

Delfín Montañana, quien es Biólogo, docente en la UMA y, entre otras cosas, ha colaborado en la elaboración de estudios para el entendimiento del lugar, análisis de sitio, diseño y desarrollo regenerativo, explicó que, técnicamente, la regeneración es una cualidad de los sistemas para mantenerse durante el tiempo y evolucionar.

No obstante, lo anterior, en el contexto de la sesión se puede entender como el potencial que existe en todo diseño humano o acción humana (cuando surge de la reflexión de los efectos de nuestras acciones, de la calidad de relaciones que construimos y de nuestra capacidad de dirigir nuestros esfuerzos) para generar beneficios en el contexto donde actuamos.

¿Cómo pueden nuestras políticas tender hacia la regeneración?

Dilia Meza, abogada, trabaja para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y es egresada de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública, señaló que actualmente las políticas están enfocadas en el momento presente y en sólo atender los impactos de nuestras obras o actividades.

Además, también menciona que hasta que no se piense a largo plazo y se tenga un análisis de los efectos de nuestras políticas en los sistemas, no podemos hablar de políticas públicas con visión regenerativa.

¿Qué plazos debemos considerar para evaluar la regeneración?

Fernando Córdova, Biólogo, investigador y quien, entre otras actividades, formó parte del grupo de análisis de manifestaciones de impacto ambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, hizo énfasis en lo complejo que es evaluar los efectos regenerativos y actuar basados en la retroalimentación que se obtenga.

Esos procesos, no suelen ser compatibles con los procesos legales o de diseño de políticas, ya que el diseño actual no contempla mecanismos de ajuste o de validación de efectos.

Los primeros retos

Hagamos un recuento de estas primeras opiniones. Tenemos un concepto, una necesidad de evaluar los efectos de nuestras políticas y los primeros retos: la complejidad de evaluar y la poca posibilidad de adaptación de los sistemas legales y políticos ante los resultados que se pudieran obtener.

Una vez identificados estos primeros obstáculos, continuamos nuestra indagación con otra pregunta.

¿Qué no es una política pública regenerativa?

Para Lorena Gurza, licenciada en Ciencia Política, maestra en Planeación Regional de los Recursos Naturales y docente en la UMA desde sus inicios, es más sencillo empezar definiendo que NO es una política pública regenerativa.

Ante ello, presentó los enfoques que considera han guiado el diseño de las políticas públicas ambientales en México.

Parece un salto cuántico. Para que las políticas sean regenerativas éstas deben velar por que los sistemas vivos alcancen sus mejores estados posibles. No está sucediendo actualmente, pero es necesario visibilizarlo si es que se quiere cambiar.

La regeneración en el proceso

Del contexto surgió una premisa: para que exista algo que pueda considerarse regenerativo, debe emerger de un proceso diferente al actual, en donde no se trate de plantarnos cómo minimizar los daños si no qué beneficios se pueden generar.

Un ejemplo muy concreto: en vez de manifestaciones de impacto ambiental platear declaratorias de beneficios ambientales.

El reto del tiempo

Se plantean procesos en donde existan participación pública efectiva, diálogo y concesos. Pero el tiempo no juega a nuestro favor ya que hay necesidades por atender que no pueden esperar.

El tiempo, el tiempo, todo parece ir más rápido y nosotros también estamos con ese apremio y nos perdemos en ello, pisando los brotes que aparecen en el camino.

Pero… no queremos evaluarlo todo y llegar a consensos en todo momento.

Tal vez vale la pena identificar puntos clave y detenernos a analizarlos con detenimiento, aunque todo lo demás siga su ritmo acelerado.

Dilia retoma y manifiesta esperanza, da un ejemplo en donde sí se logró un diálogo para las actividades relacionadas con el Tiburón Ballena.

Reconoce que son procesos largos en donde hay muchos intereses involucrados y que la mayoría de las veces no se toma en cuenta el bienestar de la especie en sí misma; sin embargo, se lograron avances para conciliar intereses y la protección del ecosistema.

Entendimiento compartido y potencial

Surge la necesidad de alinear expectativas y aspiraciones, crear e identificar valor, arraigo y pertenencia, como una base de la cual partir hacia la regeneración y políticas públicas ambientales.

Como ejercicio previo interesante, se propone analizar los instrumentos políticos con los que actualmente contamos y determinar a qué dan lugar y cómo los podemos mejorar.

Por ejemplo, los corredores biológicos, las compensaciones en el cambio de uso de suelos forestales, la ya citada evaluación de impacto ambiental, etc.

Se estima imperante aprovechar el andamiaje institucional existente y buscar su consolidación para avanzar en la alineación de los intereses sociales con el bienestar de los sistemas vivos.

Avances existen, como el Acuerdo de Escazú, que ha sido producto de un trabajo de más de 30 años que poco a poco se ha insertado en la agenda pública.

Ejemplos como ese deben ser nuestras referencias para seguir ajustando el rumbo.

Ejemplo de un acuerdo internacional:

El papel de los ciudadanos

Pero los esfuerzos no pueden ir muy lejos si los ciudadanos no contribuimos a este cambio de paradigma, impulsar el sistema hacia un interés mayor, más allá del interés privado.

Crear espacios para que la juventud pueda reflexionar y participar. Generar lazos, compartir experiencias, fortalecer puentes de entendimiento.

No conformarnos con que sólo se gestionen las crisis, sino buscar propiciar la estructuración de un estado que sea capaz de diseñar a futuro.

Un ejemplo concreto

Espero que los lectores no hayan tenido la expectativa de encontrar respuestas, no son tarea sencilla las preguntas aquí planteadas, más bien buscamos sumarlos a la reflexión.

Pero no los vamos a dejar así, queremos invitarlos a leer el proyecto de titulación de Dilia Meza, en donde se lograron conciliar intereses de diversos actores, así como la conservación dentro de un área natural protegida.

El proyecto de Dilia es un ejemplo que para nosotros representa un antecedente que evidencia la posibilidad de plantear proyectos con visión regenerativa.

El proyecto se titula: Propuesta de marco normativo para áreas naturales protegidas con la visión de regenerar los pastizales a través de la participación activa de los ejidatarios colindantes.

Caso de estudio: Parque Nacional San pedro Mártir, Ensenada, Baja California.

La propuesta consideró los siguientes elementos: ecosistema, sociedad y marco jurídico.

Esto fue posible gracias al entendimiento sistémico de la problemática socioambiental y logra compatibilizar conservación y tradición bajo un marco normativo novedoso.

En caso de que les interese leer el documento completo, con gusto se los puedo proporcionar si me escriben a csj@universidaddelmedioambiente.com.mx

EL RUMBO

En este caso la regeneración y políticas públicas ambientales, los participantes coincidimos en que la regeneración, sea como concepto, visión o proceso, es una estrella polar a la cual es importante dirigir nuestra atención.

Nos invita a reflexionar acerca de los efectos de nuestras acciones, para ser conscientes del potencial y responsabilidad que tenemos como especie de generar beneficios en los contextos y lugares en donde incidimos y, desde ahí, actuar.

Escrito por Cristina Padma Sánchez Juárez Heres, Directora del Área de Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

No te pierdas la oportunidad de formar parte de la primera universidad especializada en sustentabilidad en Latinoamérica, conoce la oferta educativa que la UMA te tiene preparada.

-

Estudiantes LEPSA facilitando el diálogo para el cambio social

Foto: GOYN Ciudad de México

La participación estudiantil en iniciativas de cambio social puede ser una experiencia transformadora tanto para los estudiantes como para la comunidad. El pasado 4 de marzo, estudiantes de la Licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales de la UMA fueron invitados a participar como facilitadores y relatoras para el evento de “Jóvenes oportunidad en la ciudad: nuestra voz, nuestra chamba, nuestra incidencia” en colaboración con la Red Global de Jóvenes Oportunidad de la Ciudad de México.

La Red Global de Jóvenes Oportunidad de la Ciudad de México (GOYN) es una iniciativa multiactor conformada por organizaciones de la sociedad civil, sector privado, instituciones de gobierno y jóvenes, comprometida con mejorar las oportunidades laborales y económicas para la vida digna de jóvenes oportunidad de la Ciudad de México.

Como parte de sus actividades, GOYN llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el evento “Jóvenes oportunidad en la ciudad: nuestra voz, nuestra chamba, nuestra incidencia” donde se tuvieron conversaciones en 8 mesas de trabajo alrededor de los temas proioritarios:

– Sistema de Cuidados

– Educación Media Superior

– Segundas Oportunidades

– Empleabilidad para Jóvenes

– Economía Social y Solidaria y Emprendimiento

Facilitando conversaciones poderosas

Durante el evento, los estudiantes dirigieron conversaciones que incluyeron ideaciones individuales y colectivas, evaluando la deseabilidad y factibilidad de diversas propuestas. Este proceso no solo permitió aplicar sus conocimientos académicos, sino también desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo.

Además, de manera colaborativa, se dialogaron y definieron los mensajes clave para los puntos básicos de una Agenda de Políticas Públicas de Trabajo Digno para jóvenes oportunidad en la CDMX, misma que servirá como punto de partida para priorizar las propuestas y mejorar sus condiciones de trabajo y de vida.

Finalmente, cada mesa presentó una o dos propuestas con potenciales caminos a seguir para incorporar las voces jóvenes en propuestas de política pública de la Ciudad de México, demostrando la importancia de crear espacios donde las juventudes puedan participar como actores centrales en la toma de decisiones que les afectan.

FOTO 1

GOYN Ciudad de México en Facebook

https://www.facebook.com/photo?fbid=436451045621048&set=pcb.436451172287702

Un espacio de colaboración y diálogo comunitario

El evento «Jóvenes oportunidad en la ciudad» se centró en discutir temas esenciales para la juventud, como el Sistema de Cuidados, Educación Media Superior y Empleabilidad para Jóvenes. Los estudiantes de LEPSA participaron activamente como facilitadores, lo que fue fundamental para asegurar que las propuestas fueran viables y realistas.

Como lo comparte GOYN en la Plataforma JuventudES, en el evento participaron múltiples actores para aportar sus perspectivas: jóvenes, representantes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de gobierno tanto a nivel federal como estatal y local, así como del poder legislativo, representantes de empresas y de la academia.

Este es un ejemplo claro de cómo la participación estudiantil en iniciativas de cambio social puede generar un impacto positivo en la búsqueda de soluciones comunes a los retos que enfrenta la juventud en la ciudad. Los estudiantes de LEPSA demostraron que, con compromiso y colaboración, es posible contribuir significativamente al cambio social.

Fotos: GOYN Ciudad de México en Facebook

https://www.facebook.com/photo?fbid=436450892287730&set=pcb.436451172287702

Llamado a la Acción: Impulsar al cambio social como jóvenes profesionistas

Ser parte de este evento permitió a las estudiantes de la Licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales ver de primera mano cómo sus capacidades pueden contribuir a cambios reales en las vidas de otras personas jóvenes, una experiencia que abona a su formación integral como futuras profesionistas socioambientales.

Estudiar la Licenciatura en la UMA ofrece a los jóvenes estudiantes la oportunidad de involucrarse en iniciativas reales con actores clave. Además de adquirir conocimientos académicos, los estudiantes desarrollan un sentido de responsabilidad social y la capacidad de influir positivamente en su comunidad

Aprender a facilitar espacios de diálogo y colaboración significa tener la oportunidad de participar en la creación de soluciones prácticas para problemas sociales, y desarrollar habilidades profesionales valiosas y fundamentales para construir un futuro mejor.

Únete a nosotros y descubre cómo puedes ser parte del cambio.

Fotos: GOYN Ciudad de México en Facebook

https://www.facebook.com/photo/?fbid=436451065621046&set=pcb.436451172287702

FIRMA:

Escrito por Raúl Montiel Calderón, Coordinador de la Licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales.

-

Aprendiendo a cuidar el agua en San Cristóbal de Las Casas

Por Johana Trujillo Argüelles, egresada de la UMA.

Mi llegada a San Cristóbal de Las Casas

Calle Flavio A. Paniagua en San Cristóbal de Las Casas en 2017 En Febrero de 2017, me mudé a San Cristóbal de las Casas, uno de los 118 municipios del Estado de Chiapas, al sur de México. Quería vivir nuevos retos y experiencias. Desde mi llegada me pregunté por qué el río que yo cruzaba al ir al cine estaba contaminando. O al ver agua limpia correr por las calles porque alguna persona dejó la llave de su casa abierta o tenía una fuga no identificada me dolía y me preguntaba: ¿por qué no aprecian el agua?

Luego, en junio de 2017, mi pareja padeció hepatitis A con Salmonella. En la consulta aprendería que fue por consumir alimentos contaminados con aguas negras. Implicó estudios de diagnóstico, medicamentos y una hospitalización de cinco días por deshidratación así que vivimos el impacto económico de una complicación médica, valoramos la salud, la vida y nació la inquietud de hacer algo por sanear el río.

Al empezar a estudiar la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad en la Universidad del Medio Ambiente (UMA) ese mismo año, fui explorando con el tema de residuos, pero al final elegí la problemática del río Amarillo por el anhelo de algún día ver su agua prístina como en el río en el que jugué de niña. Por la UMA descubrí un deseo por cambiar la calidad de las conversaciones que tenemos y educar desde la curiosidad.

Desde mi llegada fui viendo la transformación de ese San Cristóbal donde se desató el Movimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994. Especialmente después de la pandemia en 2020, noté un cambio radical donde el crecimiento urbano acelerado está poniendo en riesgo la disponibilidad del agua en el futuro porque depende totalmente del agua de la lluvia para recargar sus fuentes de agua. Ahora que regresé a mi Ciudad de México, me pregunto ¿qué es lo que movería a la gente a actuar por cambiar la situación que aqueja a la ciudad desde al menos 1970? ¿Cómo detonar un cambio de mentalidad que culmine en un estilo de vida que cuide el agua?

San Cristóbal está en la Cuenca del Valle de Jovel

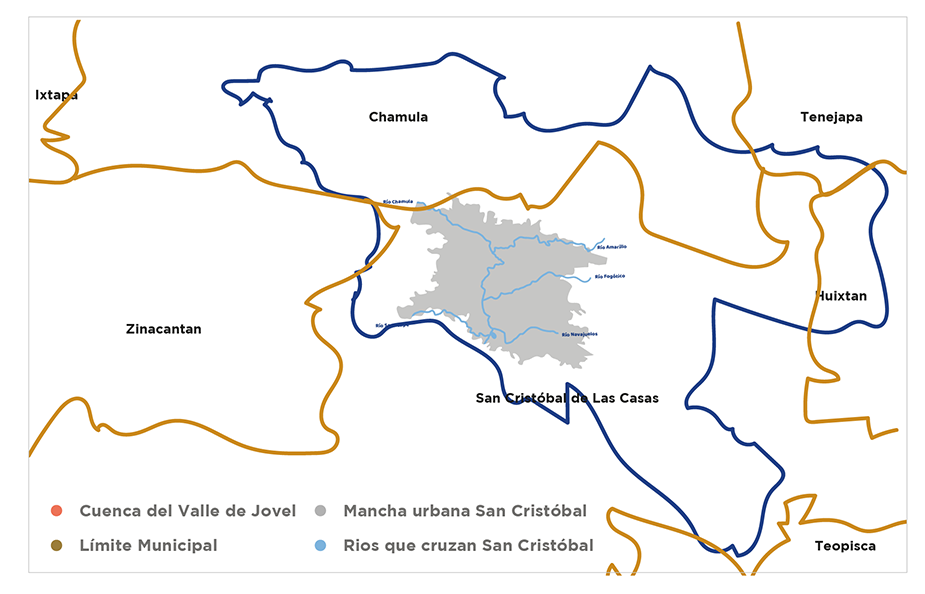

San Cristóbal está ubicado en la Cuenca del Valle de Jovel, en la Meseta Central de Chiapas o Altos de Chiapas. Dicha cuenca incluye también los municipios: Chamula, Huixtán, Tenejapa y Zinacantán. Es una cuenca que pertenece a la región XI Frontera Sur administrada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y es tributaria del Río Grijalva-Usumacinta. Originalmente era una cuenca cuyas aguas no desaguan al mar sino hacia el interior del territorio (endorréica) pero debido a las inundaciones que padecía San Cristóbal, en 1973-1974 se construyó un túnel que transformó su naturaleza a una cuenca abierta artificialmente. Ocupa una superficie aproximada de 28,558 hectáreas (285.58 km2 ).

En Chiapas, varios municipios cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, mas los ayuntamientos no tienen la capacidad económica ni técnica para operar y mantenerlas en funcionamiento adecuado. Pero, San Cristóbal carece de planta de tratamiento, además, los sistemas de drenaje son precarios, por lo tanto, las aguas residuales se descargan directamente en el cauce del río Amarillo. Además, esto provoca que las fuentes de agua que usa el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) se contaminen, comprometiendo el acceso al agua limpia para los habitantes y turistas de la ciudad.

Mapa de la Cuenca del Valle de Jovel Contribución regenerativa: ¿cómo aportar a un cambio social y ambiental en mi ciudad?

Así pues, les comparto tanto lo que hice de 2017 a 2022 como mis aprendizajes clave en cada una de las nueve experiencias que viví dando a conocer la problemática de agua y su relación con la contaminación del río Amarillo con la esperanza de despertar el interés por cuidar el agua en San Cristóbal de Las Casas y mejorar su servicio de agua y drenaje.

Proyección del documental A Plastic Ocean

¿El cine y un diálogo después contribuyen a despertar el interés o voluntad de los habitantes para reducir su generación de basura?

Experimento hecho en 2017 para identificar a interesados en medio ambiente Resultados:

Pilotaje de sensibilización ambiental con cine documental implementado la proyección del documental A Plastic Ocean con la empleada de la taquería Placeres Chilangos y su hijo de ocho años.

Indicador:

Cambios observados en los espectadores respecto a los criterios reducción de basura, cuidado del medio ambiente, rechazo de uso o compra de plástico.

EL CASO

En octubre de 2017, por iniciativa propia proyecté el documental A Plastic Ocean a la empleada de la Taquería Placeres Chilangos y su hijo a manera de actividad de sensibilización ambiental. Para lograr esto, pregunté al niño si le gustaría ver un documental en los tiempos muertes de la taquería.

Transmití el documental desde una computadora y al finalizar les pregunté qué les había parecido el documental. Al día siguiente, observé que el niño estaba replicando el sonido de uno de los animales marinos y decía que era malo el plástico que estaba tirado en la calle, sin embargo no observé un cambio real en su comportamiento.

Por otro lado, conversé con mi pareja sobre lo que nos impactó y decidimos poner más atención a las cosas que compramos en el supermercado. Vimos que un reto era también el diseño de los empaques para que realmente se mantengan los alimentos sin dañar al medio ambiente.

Aprendizajes clave:

- Considera el espacio donde se proyectará y el idioma que hablan los espectadores.

- Apóyate en imágenes impactantes (como una tortuga comiendo plástico) porque trasciende idiomas. El documental era inglés pero el niño y la taquera no lo hablaban, su educación era básica. Sin embargo, la imagen de una tortuga comiendo plástico marcó al niño, mas no para cambiar su comportamiento.

- El documental abrió una conversación entre mi pareja y yo que nos llevó a evaluar la cantidad de productos empaquetados que compramos y elegir aquellos con menos empaques, pero como cualquier hábito requiere sostenerse en el tiempo.

Proyección del documental H2O MX

¿El cine y un diálogo después contribuyen a despertar el interés o voluntad de los habitantes para hacer algo por cambiar la situación de contaminación del río Amarillo en San Cristóbal de Las Casas?

Post de Facebook del Observatorio Ciudadano del Agua Resultados:

- Pilotaje de sensibilización ambiental con cine documental implementado la proyección del documental H2O MX en la cafetería Espiral que cuenta con ecotecnias como trampa de grasa y un humedal artificial.

- Se presentó una primera versión del ciclo vicioso de contaminación del río Amarillo a 8 asistentes.

- El grupo decidió crear el Observatorio Ciudadano del Agua creando el sitio web aguaciudadana.org y la fan page Agua Ciudadana en Facebook.

- Se asistió a una entrevista de radio para hablar del agua.

- Se colaboró con el Colectivo Ojos de Agua en colocar una isla flotante de bioremediación el el tramo del río Amarillo en Barrio San Ramón.

Indicador:

Número de personas interesadas en cambiar la situación

EL CASO

En junio de 2018, a partir de un análisis inicial de notas de prensa y una investigación sobre la calidad del agua de las fuentes del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) identifiqué las primeras posibles causas del problema y las presenté a los asistentes a la proyección.

Esta primera exploración descubrí que el mapeo que hice era complicado de entender. Sin embargo, en siguientes reuniones, el grupo conformado acordó crear el Observatorio Ciudadano del Agua para hacer un monitoreo de la calidad del agua de los ríos así como campañas de comunicación que exhibieran el incumplimiento del derecho al agua y saneamiento por parte del gobierno municipal.

Se creó logotipo, página web y página en Facebook despertando interés en otras personas en colaborar por la misma causa. Además, se invitó a uno de los integrantes al Primer Encuentro “Juntos por la Cuenca del Valle de Joven” para integrar un grupo de trabajo para solucionar el saneamiento del agua. Dicha participación llevó a la colaboración entre el área de comunicación del Observatorio y el área de comunicación social del SAPAM. Se trabajó una propuesta de plataforma que reuniera a todos los proyectos activos trabajando por el agua, sin embargo por desacuerdos entre los integrantes convocados no pudo prosperar.

El Observatorio organizó después el “Conservatorio del agua: Una herramienta para cuidar el agua de hoy y mañana” a la que asistieron 7 personas.

Aprendizajes clave:

- Existen personas interesadas en hacer algo por el río Amarillo, ya sea desde el saneamiento o desde el cuidado de las zonas de recarga, pero sin un plan de trabajo claro que guíe el interés de las personas se pierde la motivación e incluso la credibilidad de un proyecto.

- Una causa común vincula organizaciones pero el interés personal, empresarial o político impide la colaboración.

Comunicación del proyecto de Islas flotantes de bioremediación

¿Cómo posicionar al Colectivo Ojos de Agua y su proyecto de isla flotante de bioremediación como solución al saneamiento del río Amarillo?

Isla Flotante de Bioremediación del Colectivo Ojos de Agua para sanear el río Amarillo Resultados:

- La comunicación digital en redes sociales a través de 54 mensajes, 54 publicaciones en Facebook y 19 gráficos.

- 1 voluntario apoyó en la construcción de una isla flotante.

- 8 voluntarios apoyaron en la colocación de la segunda isla flotante de bioremediación en un tramo del río Amarillo dentro de las instalaciones del deportivo SEDEM

- Una nota de prensa de Elio Enriquez en el periódico Cuarto Poder

Indicador:

- Cantidad de actividades de comunicación realizadas

- Número de asistentes a eventos organizados

- Número de interesados en construir y dar mantenimiento a las islas flotantes

EL CASO

El Colectivo Ojos de Agua me contrato para llevar la comunicación de su proyecto de febrero a marzo 2019. Hice una investigación interna con el equipo de Ojos de Agua para identificar su interés personal en el saneamiento del río Amarillo y su interés por el medio ambiente. Por otro lado, se organizaron dos actividades: una para involucrar a los habitantes en la construcción de una isla flotante y otra para colocarla en una parte del río Amarillo al sur de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Aprendizajes clave:

- Cuando hay una acción puntual a realizar en los ríos, la gente se interesa ya sea haciendo limpieza o en la construcción de una solución.

- Cuando una sola persona financia el proyecto, es ella quien toma las decisiones de qué hacer aunque se apoye de personas expertas. Algunas personas se mueven por la remuneración económica más que por la causa.

- CONAGUA es el responsable de las agua nacionales y por eso es quien debe dar permisos para colocar las islas flotantes en ciertos tramos del río Amarillo. Los ingenieros que dan seguimiento a estos proyectos pueden no estar abiertos a la innovación en las soluciones, por lo que habría que crear experiencias que amplíen el entendimiento de CONAGUA a una propuesta innovadora o poco tradicional.

- Cada propuesta debe ser argumentada con sus pros y contras pues generará críticas y rechazos de grupos de interés especialmente si viene financiado por Coca Cola, empresa que tiene una reputación negativa en San Cristóbal.

Proyecto de titulación de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad

¿Qué estrategia de innovación educativa es pertinente para el caso de contaminación del río Amarillo?

Resultados:

Proyecto de titulación “Contribución Regenerativa: estrategia de innovación educativa para la transformación colectiva” de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad de la Universidad del Medio Ambiente.

EL CASO

Durante 2018 analicé las principales causas y elaboré el ciclo vicioso detrás de la contaminación del río Amarillo. Evalué los potenciales y con el proceso vivido durante el primer año de la Maestría, encontré tres posibilidades de acción decidiendo que la estrategia más viable era detonar una comunidad de aprendizaje entre expertos y ciudadanía a través de campañas de comunicación, experiencias de aprendizaje en la naturaleza, un taller de biomimesis para el diseño de soluciones alternas a las plantas de tratamiento de aguas residuales y una plataforma que vinculara expertos en agua y ciudadanía. La estrategia la respaldé con el éxito de la campaña de comunicación “Racismo en México” así como casos exitosos de saneamiento de ríos en Guadalajara y España.

Por último, definí una malla curricular para los habitantes de San Cristóbal que incluía concurso, eventos y talleres. Además, se incluyó el diseño de un reto de diseño inspirado en la naturaleza que impidiera la contaminación del agua en las fuentes utilizadas por SAPAM, una actividad de investigación de su huella hídrica y un cuestionario para aplicar a los habitantes sobre su relación con la naturaleza y su interés en aprender sobre el cuidado del agua.

Aprendizajes clave:

- Tu proyecto puede ser más simple si tienes claro en dónde realmente puedes incidir y a qué te quieres comprometer en un lapso de tres años.

Comunicación Social del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM)

Actividad hecha en noviembre 2020 ¿Qué cambios puedes lograr si trabajas con un actor clave desde la comunicación?

Resultados:

- 10 campañas de comunicación en Facebook

- 51 artículos publicados en el blog de la web sapam.gob.mx

- 5 eventos relacionados con el medio ambiente

- 1 taller creativo con barrios, organizaciones ambientalistas y representantes de Obras Públicas, Medio Ambiente y SAPAM.

- 1 capacitación a empleados sobre la la Recomendación 72/2020 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Indicador:

- Número de asistentes a eventos organizados

- Cantidad de actividades de comunicación realizadas

- Número de usuarios que pagan puntual el servicio

EL CASO

En febrero 2020 me contrataron para llevar la Comunicación Social del organismo operador. La reputación negativa del SAPAM generaba desconfianza en los usuarios del agua en la atención a la falta de agua, fugas y derrames reportados. Además, había un rumor de que todo el dinero “se lo lleva el sindicato” y que el SAPAM era “la caja chica” del Municipio.

Sin presupuesto para publicidad, el reto que enfrentaba el director general era aumentar la disposición de pago puntual por parte de los usuarios de algunas colonias “en resistencia” por no recibir el servicio de agua en cantidad y calidad suficiente. Además, se quería mostrar que el agua no es algo que genere el SAPAM sino que depende de los ciclos de la naturaleza. Por todo lo anterior decidí aprovechar los canales existentes (web, facebook, puntos de pago, recibo de agua y relaciones públicas con prensa).

En Mayo de 2020 cree el blog en su web publicando mes a mes contenidos relacionados con los procesos de calidad del agua como cloración diaria, cómo usa SAPAM mi pago de agua, o “¿De dónde viene el agua para San Cristóbal?” explicando la relación del agua en los nueve manantiales a su cargo y las montañas que rodean la ciudad. Si bien se logró disminuir los comentarios y mensajes negativos el cambio de paradigma en la población fue nulo.

A la par, en Facebook se fueron creando las campañas digitales Cuidado del agua, Yo pago el agua, Día Mundial del Medio Ambiente 2020, Día Mundial de los Humedales 2021, Día Mundial del Agua 2021, Estiaje 2021, El derecho humano al agua no es negociable, Día Mundial del Medio Ambiente 2021, Por un ambiente sano y El agua que necesitamos.

Desde diciembre 2020 se crearon campañas y comunicados de prensa en atención a la Recomendación 72/2020 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió sobre las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación de los ríos Amarillo y Fogótico, por las descargas de aguas residuales municipales no controladas, así como la inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos en agravio de los habitantes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se creó la campaña Guardianes del Agua en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2021 en colaboración con la Albarrada-SEIGEN, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos y Ecología Municipal y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Cristóbal que incluyó un micro sitio y la capacitación a empleados del SAPAM. Además, se organizaron visitas a las plantas de tratamiento de Tuxtla y recorridos en el sistema de La Kisst con el Jefe del Departamento de Cloración del SAPAM. Mi contribución terminó en septiembre 2021 con el cambio de gobierno.

Aprendizajes clave:

- Varias colonias de la Zona Norte solicitan descuentos en la tarifa del agua bajo el argumento de no recibir agua en cantidad y calidad siempre.

- El hecho de que SAPAM empezara a hablar de los retos del agua locales provocó comentarios como “ya era hora, hasta que hablan de eso” pero si no va respaldado por una acción real del organismo operador o del Ayuntamiento no se logra sostener el trabajo logrado desde la comunicación.

- Durante la pandemia, en junio de 2020, llovió en tres días lo que llovería en un año provocando inundaciones. En consecuencia el río Amarillo se desbordó en algunos de los cártamos de bombeo del SAPAM al norte de la ciudad y en el Sistema La Kisst. El comunicado relacionado con el cuidado de la salud fue el que más reacción y alerta generó en la gente aumentando las visitas la web. La comunicación puede mover a la gente. sólo hay que ser cuidadosos con lo que se dice.

- Es difícil evaluar avances en la disposición de pago de los usuarios y en su entendimiento sobre las situación del SAPAM si el área comercial ni el área administrativa da seguimiento a dichas métricas.

Entendimiento del sistema detrás de la contaminación del río Amarillo en San Cristóbal

Logotipo del proyecto Amix del río Amarillo ¿Cuál es la conexión entre la contaminación de los ríos Amarillo y Fogótico con el servicio de agua y drenaje ofrecido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM)?

Resultados:

Proyecto de titulación “Amix del río Amarillo” de la Especialidad en Evaluación Sistémica de Proyectos de la Universidad del Medio Ambiente elaborado en colaboración con Georgina Ramírez.

EL CASO

En septiembre 2021 inicié la Especialidad en Evaluación Sistémica de Proyectos en la UMA. Ahí analizamos los principales indicadores, grupos de interés, dinámica que impiden tener un río Amarillo para nadar y pescar así como el interés o poder de cada actor clave. Con ese diagnóstico se pudo incluir el impacto a los humedales de montaña La Kisst y María Eugenia incluidos en la lista de Ramsar como humedales con relevancia internacional y con ello la conservación del pez endémico popoyote que ya no se aprecia mas que en algunos charcos en la zona sur.

Cada análisis permitió identificar los principales puntos a atender para lograr dicho cambio en una década: las finanzas del SAPAM, la disminución de contaminantes al río Amarillo y Fogótico así como regularizar la extracción de agua en San Cristóbal de las Casas.

Para saber los avances del proyecto Amix del río Amarillo, puedes escribir a johana@naranjacentral.mx

Aprendizajes clave:

- En las Finanzas del SAPAM habría que contemplar los intereses internos y lograr una verdadera transparencia que permita que la ciudadana se involucre sin prejuicios.

- ¿Cuál es el miedo y el costo de oportunidad de accionar el cambio? ¿Qué está en riesgo para quien tome acción para el saneamiento del río Amarillo?

Ponencia en la tercera sesión del Conversatorio Diálogos por el Agua “Transformando al SAPAM, hacia una visión común al 2040”

¿Cómo das a conocer los nudos ciegos del agua en San Cristóbal de las Casas?

Participación de Johana Trujillo en el Tercer Conversatorio Diálogos por el Agua Resultados:

Una exposición

Indicador:

Número de colaboraciones realizadas para la sensibilización del cuidado del agua en San Cristóbal de las Casas

EL CASO

El 5 de mayo de 2022, expliqué que el acceso al agua potable está en riesgo porque la poca disposición de pago por parte de los usuarios del SAPAM disminuye sus recursos financieros para dar mantenimiento a los equipos o comprar nuevos así como cumplir las prestaciones de sus empleados sindicalizados que se van a huelga apagando equipos de bombeo importantes. Además, el aumento o disminución la calidad del agua de los ríos Amarillo y Fogótico afecta la calidad del agua de los manantiales que usa SAPAM requiriendo aumentar la cloración en el agua que distribuye lo que acaba por aumentar sus gastos en insumos

Aprendizajes clave:

- Indagar más en la baja disposición a pagar el servicio de agua. Si no es sólo por la calidad del servicio, ¿entonces a qué se debe?

Participación en mesa de trabajo de los Diálogos por el Agua

¿Cómo integrar una propuesta ciudadana que aporte a la transformación de SAPAM y una gestión sostenible del agua?

Participación de Johana Trujillo en la mesa de trabajo de Diálogos por el Agua Resultados:

Participación en la mesa de trabajo Estructura interna, administración, normatividad y aspectos laborales

Indicador:

Número de colaboraciones realizadas para la sensibilización del cuidado del agua en San Cristóbal de las Casas

EL CASO

El 7 de julio de 2022, los organizadores proporcionaron el Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Valle de Jovel 2010, Plan de Desarrollo Integral de los Servicios de Agua Potable de San Cristóbal de las Casas, Agenda Participativa del Agua Segura así como la Agenda del Consejo Ciudadano del Agua y el Territorio en la Cuenca de Jovel para poder participar con propuestas.

En la mesa presenté el mapeo sistémico que muestra la conexión del servicio de agua y drenaje con la contaminación del río Amarillo y la extracción irregular de los humedales de montaña Ramsar La Kisst y María Eugenia. Con ellos, propuse la campaña de comunicación “De dónde viene el agua para San Cristóbal” para elevar la conciencia de la población. Con las otras dos participantes propusimos crear un Observatorio Ciudadano y un área de proyectos para gestión del agua entre SAPAM y el Ayuntamiento.

Aprendizajes clave:

- La relatoría del evento indica que algunos participantes consideraban que era mucha responsabilidad hacer propuestas que llegaran a las instituciones. ¿La responsabilidad ciudadana detona un miedo oculto detrás del sentir una necesidad de conocer más los documentos utilizados como insumos?

- Hay un exceso de investigación de la Cuenca pero poca acción para cambiar las cosas.

Vocera de la quinta sesión para el cierre de los Diálogos por el Agua

¿Cómo presentar lo resultados del diálogo donde participé?

Participación de Johana Trujillo en el cierre de los Diálogos por el Agua Resultados:

Presentación de las problemáticas y las soluciones propuestas en la tercera sesión.

Indicador:

Número de colaboraciones realizadas para la sensibilización del cuidado del agua en San Cristóbal de las Casas

EL CASO

El 2 de diciembre de 2022 participé con el resumen de la quinta sesión “Transformando al SAPAM, hacia una visión común al 2040” exponiendo las propuestas de los ponentes en cinco grandes categorías: Recursos financieros del SAPAM, Extracción ilegal del agua, Contaminación de los ríos, Rehabilitación de infraestructura y Cambiar nuestra forma de pensar.

Los asistentes eran pocos pero además, mayores de 60 años que habían participando en algunas luchas sociales como impedir la construcción del Sam´s en una zona de humedales al sur de San Cristóbal sin éxito. Y una señora de más de 70 años preguntando “¿A dónde se jueron los árboles?” como añoranza de lo que alguna vez hubo en el territorio.

Me frustró que la conversación se desviara a lo que el asistente hizo en el pasado, mas que sobre lo que se expuso. Eso me llevó a buscar a la coordinadora de los Diálogos por el Agua, para conversar sobre qué habría que romper para mover a la gente. Me sorprendió escuchar que en sus más de 30 años de experiencia, el juego y el trabajo con las escuelas es lo que más le ha funcionado para despertar el interés. Los mismo diálogos le parecieron inefectivos porque no se acciona.

Aprendizajes clave:

- Es importante guiar los diálogos para conocer el entendimiento y escucha de los asistentes. Si sólo se expone y se transmite la información sin un diálogo sobre lo expuesto la conversación se desvía hacia quejas o temas de interés de quien habla.

- Las ONG que organizan este tipo de actividades y colaboran también con el gobierno municipal, no pueden ser juez y parte, no pueden criticar al gobierno si trabajan con él.

- Explorar un proyecto en colaboración con las escuelas, enfocado en la sensibilización de docentes y estudiantes usando el juego.

Esos cinco años dedicados al agua fueron un laboratorio de proyectos para aprender cómo aportar a un cambio social y ambiental en mi ciudad, lo que yo llamo contribución regenerativa: cambiar para participar, para cambiar nuestra relación con el agua, la tierra, el aire, el hábitat… y entender cómo funcionan; para entender los lugares donde vivimos teniendo una idea de lo que es vivir ahí, para tener una mirada que descubra lo que llama a las personas a vivir allí. Para desarrollar una escucha dispuesta hacia otros humanos y otras especies.

Mi espacio de aprendizaje fue San Cristóbal de las Casas y el sistema de agua local. Espero que esto aporte información que contribuya a facilitar la sensibilización de la población para el cuidado de la Cuenca del Valle de Jovel y muestre la complejidad de hacer un cambio socioambiental.

JOHANA TRUJILLO ARGÜELLES (México, 1983). Es diseñadora gráfica y vocera de la comunidad Economía Naranja Ciudad de México del Laboratorio Gastronómico Naranja Central. Fundó en 2012 distritoteatral.mx para despertar el interés por ir al teatro a descubrir historias, conmoverse y reflexionar. Fue Jefa de Comunicación Social y Cultura del Agua del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Cristóbal de las Casas (2020-2021) y Coordinadora de Difusión en Teatro La Capilla (2009-2011; 2013 y 2016).

Las opiniones expresadas en este articulo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad de Medio Ambiente

-

Re-pensando la Sostenibilidad

Ilustración 1. Fuente: Permea Holística

Escrito por Patricia Figueroa Garduño, estudiante de la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales (Green MBA) y Lina Marcela Enriquez, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad

“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”

Imaginemos un mundo en el que lxs humanos no estemos atados a un sistema que nos obligue a producir capital.

En donde simplemente existimos siendo parte de la naturaleza y sus ciclos. Respetando a la madre naturaleza y siendo agradecides de todo lo que nos provee; tanto cuidados, como alimentos y espacios para desarrollarnos plenamente. Tristemente no nos encontramos en esa utopía y estamos en busca de un futuro “sostenible” para poder seguir habitando este planeta.

En el año de 1987, se menciona por primera vez el término de sostenibilidad o desarrollo sustentable en el informe “Nuestro Futuro Común” de la Dra. Brundtland y se refiere a que las generaciones presentes debemos satisfacer nuestras necesidades con los recursos actuales sin tener que utilizar aquellos de las generaciones futuras (Larrouyet, 2015).

Pero, ¿cómo es que un término nacido a finales de los años ochenta sigue sin poder concretarse y pareciera que todo va de mal en peor? ¿Acaso la visión eurocentrista del término está afectando el camino para materializarlo? Analizaremos el término sostenibilidad y el modo en que se ha llevado a cabo a través de varias perspectivas.

Concepto de sostenibilidad.

El concepto de sostenibilidad puede tener diferentes matices dependiendo del contexto desde el cual se desarrolla. Para algunes el término va de la mano con la posibilidad de prevalecer en el planeta para siempre y que esa sea nuestra realidad, aunque no la hayamos llegado a conocer todavía (Ehrenfeld, 2008). Y para otres, es necesario repensar la mirada desde dónde se proponen las acciones sostenibles y si no replican conductas dominantes y patriarcales. (Herrero, 2013). Lo cual lleva a basarnos en la ética tomando en cuenta las corrientes feministas e indígenas.

La tierra siempre ha sido un elemento femenino el cual ha sido víctima de las sociedades patriarcales al explotar, juzgar su apariencia, maltratar y replicar muchas violencias sobre ella. Darnos cuenta en primera instancia de estos actos nos permitirá reevaluar lo que en verdad estamos buscando con el término sostenibilidad. ¿Simplemente queremos que existan recursos disponibles para las futuras generaciones? o más bien lo que estamos buscando es cuestionarnos acerca del pensamiento humano que tenemos acerca de la tierra, para poder así dignificarla, comprenderla, procurarla y así establecer un término más concreto acerca de la sostenibilidad.

De acuerdo con Ehnrenfeld, se necesitan tres conceptos clave llevados a cabo al mismo tiempo para lograr la sostenibilidad: el sentido humano, el natural y el ético. No podemos apoyarnos sólo en regenerar los sistemas naturales por más pensamientos éticos, feministas e indígenas que utilicemos si se ignora el factor humano y se explotan a les trabajadores bajo condiciones deplorables y empleos indignos; si se continúa con la extracción de recursos de países subdesarrollados para generar ganancias a países con alto desarrollo.

Así mismo, es importante denotar aquí que el término de sustentabilidad, este nos lleva a una nueva comprensión del mundo, a una nueva alianza entre la naturaleza y la cultura, fundando así otra económica, re-orientación de la ciencia, tecnología y cultura política, a pensarnos en la construcción de otros mundos posibles, desde lo global y lo local. Por ello es tan importante una ética ambiental, para orientar los procesos y los comportamientos sociales hacia un futuro justo y sustentable, pues: “para todes, todo” (Ambiente & Sociedades, 2022).

Ilustración 1 . Fuente: Permea Holística

Dejemos el discurso de sostenibilidad de las élites blancas.

Sin embargo, es imperativo dejar el discurso de sostenibilidad de las élites blancas, simplemente será una “máscara verde” para ellas y no podríamos avanzar en comunidad todos los países y todas las personas para llegar a la utopía sostenible.

Por lo anterior, es tan importante el reconocimiento de los saberes ancestrales, locales y populares, de recuperar el conocimiento valorativo, el valor de la vida como seres humanos naturales y sociales, de todas las formas de vida, de darnos la oportunidad de sentipensarnos como un ecosistema vivo para afrontar como humanidad esta crisis ambiental, esta crisis civilizatoria (Ambiente & Sociedades, 2022).

De hecho, Arturo Escobar (2014) nos invita a analizar la sustentabilidad desde una noción profunda, que vaya mucho

más allá de “lo económico y lo cultural para incorporar lo epistémico y lo ontológico. Una versión fuerte de la sustentabilidad tendrá que ser descolonizadora en lo epistémico, liberadora en lo económico y lo social y despatriarcalizante; además, tendrá que proponerse construir alternativas al “desarrollo” desde perspectivas que: alberguen lo comunal, tanto como lo individual”. Puesto que no podemos seguir reproduciendo un capitalismo verde.

Un ejemplo de lo anteriormente nombrado es la ganancia de dinero de las empresas suizas con el café colombiano, es la evidencia que el sistema económico es un sistema de muerte, explotación, colonialismo y eurocentrismo, ya que, al no tener la cadena de producción y distribución, la maquinaria, las multinacionales aprovechan para comprar el café más económico y les caficultores no ganan ni el 10% de lo que realmente se compra en el mercado, es un monopolio extractivista (Ángel, 2021).

Sin embargo, diferimos en el video y sobre todo desde mi perspectiva colombiana; Juan Valdez en el territorio colombiano es un explotador de les caficultores, puesto que sin la firma de esta entidad ningún caficultor puede exportar, además Juan Valdez compra el café por debajo del precio, enriqueciendo solamente a unos pocos. Entonces, no importa la nacionalidad de la empresa, ni el país a quien le compre, es la necesidad de explotar el territorio y a las personas solamente por poder y dinero.

Siendo así, la pregunta aquí es ¿Qué hacer frente a este panorama tan desconsolador?

Ilustración 2. Fuente: Permea Holística

Tal como nos platea María Mies:

“La mayoría de las personas esperan que la ciencia y la tecnología aporten soluciones para estos dilemas, en vez de adoptar medidas para empezar a limitar su propio consumo y su patrón de producción” (Mies & Shiva, 1993).

Es por ello la importancia de interiorizar aquella frase: “lo personal es político y lo político es personal”, pues no podemos seguir dejando la responsabilidad en la otredad sobre la crisis civilizatoria ambiental, sobre el futuro de todas las formas de vida, del planeta.

Debemos de poner la vida en el centro de los proyectos, planes, actividades tanto personales y colectivos, además de hacer un cambio de paradigma donde dignifiquemos la vida misma, fomentando el tejido social para hacer resistencia a un sistema de muerte.

Sentipensares finales.

Se ha demostrado que las mujeres somos quienes cuidamos la tierra en un sentido más profundo de la vida, que nos organizamos en su defensa y protección, así mismo se une a esta visión la articulación entre la mujer como dadora de vida y la naturaleza como madre tierra – creadora de vida.

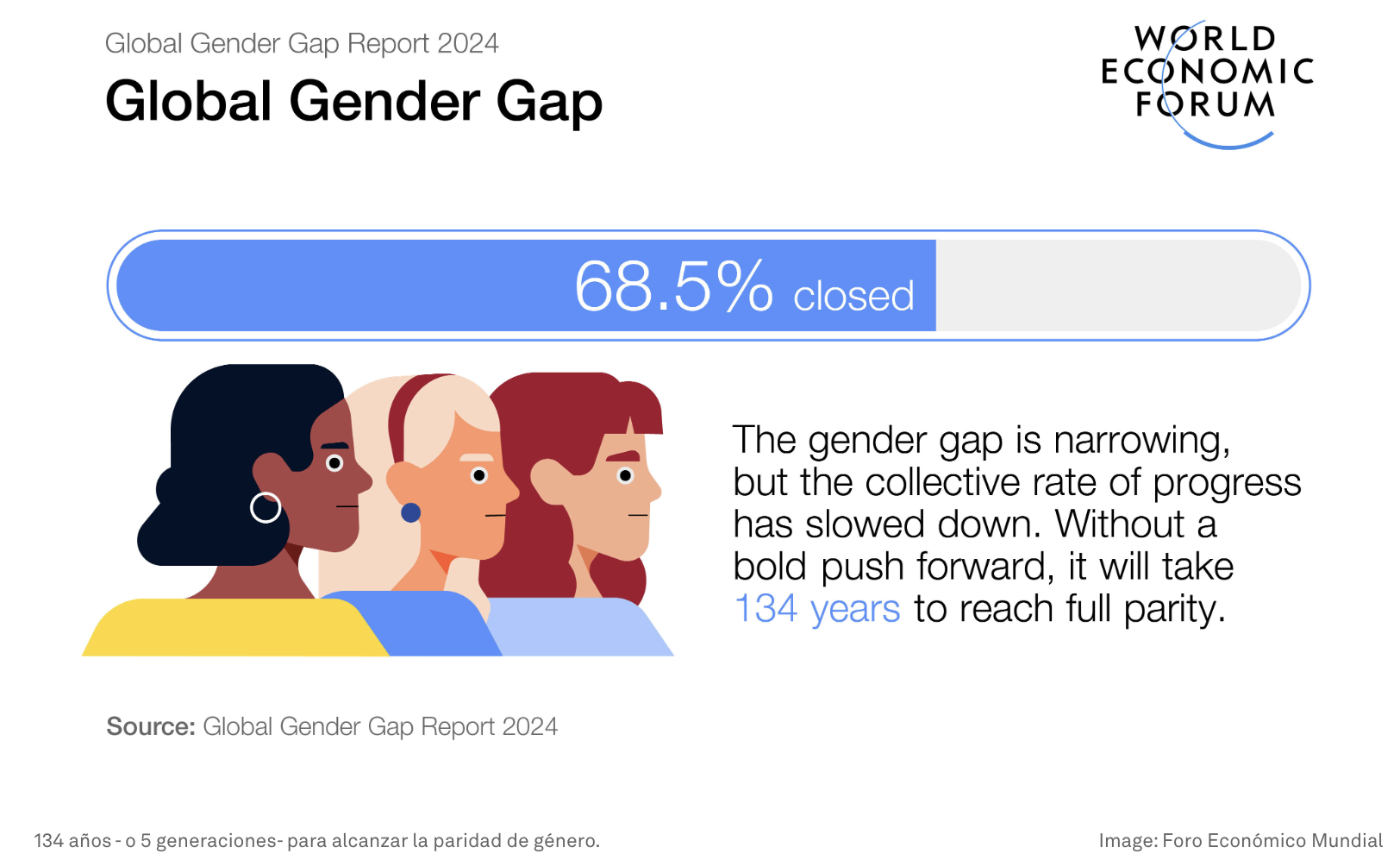

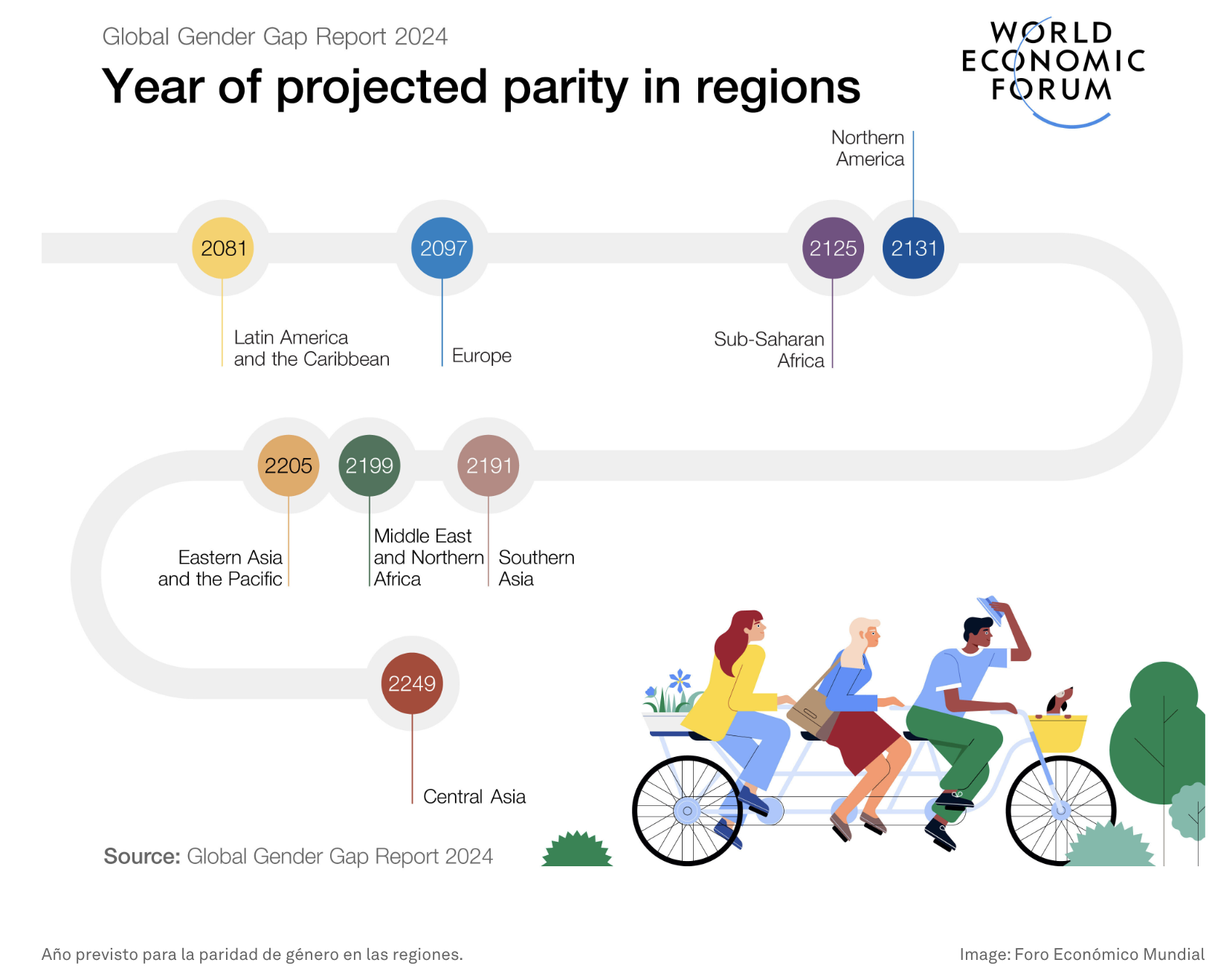

Consideramos que se debe de reflexionar la importancia de la perspectiva de género en los procesos socio-ambientales, desde una educación contextualizada, que fomente el cambio de paradigma ayudando a cambiar las conductas y representaciones sociales, apostándole cada vez más a cerrar las brechas sociales fomentando un estilo de vida ecológicamente sostenible y socialmente justo.

Además de incorporar la economía feminista o economía del cuidado para visibilizar lo ignorado e incluir lo excluido en el análisis de las actividades productivas y reproductivas de las mujeres, esenciales para lograr la sustentabilidad de la vida (Llanque et al., 2018).

A través de formar comunidades de aprendizaje informales en los espacios educativos formales – además de fortalecer la gobernanza y gobernabilidad de los territorios- dado que la defensa, conservación y protección de la tierra es cuestión de todes. Es como creemos que sería un cambio adecuado en los contextos de América Latina.

Como maestrantes, tanto en innovación educativa para la sostenibilidad, como en administración de empresas socioambientales el reto está en fomentar una educación emancipadora, que promueva el cambio de paradigma, desde una práctica docente que permitan espacios de diálogo, debate y co-construcción del conocimiento desde un posicionamiento político de la vida, pues, esto permite sentipensarnos la educación desde otras formas de concebir el mundo, fomentando una educación emancipadora.

Así mismo desde la creación de empresas socioambientales, reconstruir la manera en que se rigen los negocios evitando replicar conductas violentas del capitalismo patriarcal que a la vez no explota los recursos naturales y humanos para un beneficio propio y optar por un sistema colectivo horizontal de trabajo, es toda una aventura que estoy dispuesta a cruzar y compartir, aprovechando los privilegios que me soportan y así se posibiliten la construcción de otros mundos posibles.

Finalmente, aquí dejamos plasmadas nuestras utopías, nuestras formas de relacionarnos con el mundo, nuestras formas de concebir la vida, pues, somos seres sentipensantes con la tierra, en donde nos cuestionamos nuestra propia existencia no solo desde nuestro ámbito académico, sino en nuestra cotidianidad, en la forma en que nos relacionamos con el entorno, en la coherencia entre nuestro pensamiento y acción, en ser mujeres que trabajan por un mundo más justo, equitativo, incluyente, sustentable y amoroso, desde aquella ternura radical que implica habitar el mundo desde otros horizontes.

Referencias bibliográficas

Ambiente & Sociedades. (2022, Mayo 4). Manifiesto por la vida. Por una ética para la Sustentabilidad. Gobierno de México. Retrieved Marzo 24, 2024, from https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598370/13-Manifiesto_por_la_vida.pdf

Ángel, J. G. (2021, Septiembre 25). Suiza gana más dinero con el café que Colombia.

¿Cómo es posible? YouTube. Retrieved Marzo 24, 2024, from https://www.youtube.com/watch?v=LRmCnQXO1Xw

Ehrenfeld, J. R. (2008). Sustainability by Design. A Subversive Strategy for Transforming Our Costumer Culture.

Escobar, A. (2014). Sentipensar con la Tierra. Nuevas lecturas sobre el desarrollo, territorio y diferencia. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/escpos-

unaula/20170802050253/pdf_460.pdf

Herrero, Y. (2013). Miradas Ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible. FUHEM.

Larrouyet, M. C. (2015, agosto). Desarrollo sustentable: origen, evolución y su implementación para el cuidado del planeta. Universidad Nacional de Quilmes. Retrieved Marzo 21, 2024, from https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/154/TFI_2015_larrouyet_003.pdf?seq

Llanque, A., Dorrego, A., Coztanzo, G., Elías, B., & Catacora-Vargas, G. (2018).

Mujeres, trabajo de cuidado y agroecología: hacia la sustentabilidad de la vida a partir de experiencias en diferentes eco-regiones de Bolivia.

Mies, M., & Shiva, V. (1993). Ecofeminismo: Teoría, crítica y perspectivas.

ECOFEMINISMO. Retrieved Marzo 24, 2024, from https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/9788498886924.pdf

Permea Holística. (2022, Junio 05). Sentipensar como un ecosistema para afrontar la crisis ambiental. Instagram. Retrieved Marzo 24, 2024, from https://www.instagram.com/permea_holistica?igsh=NmRsNTZxNGdqbmFj

-

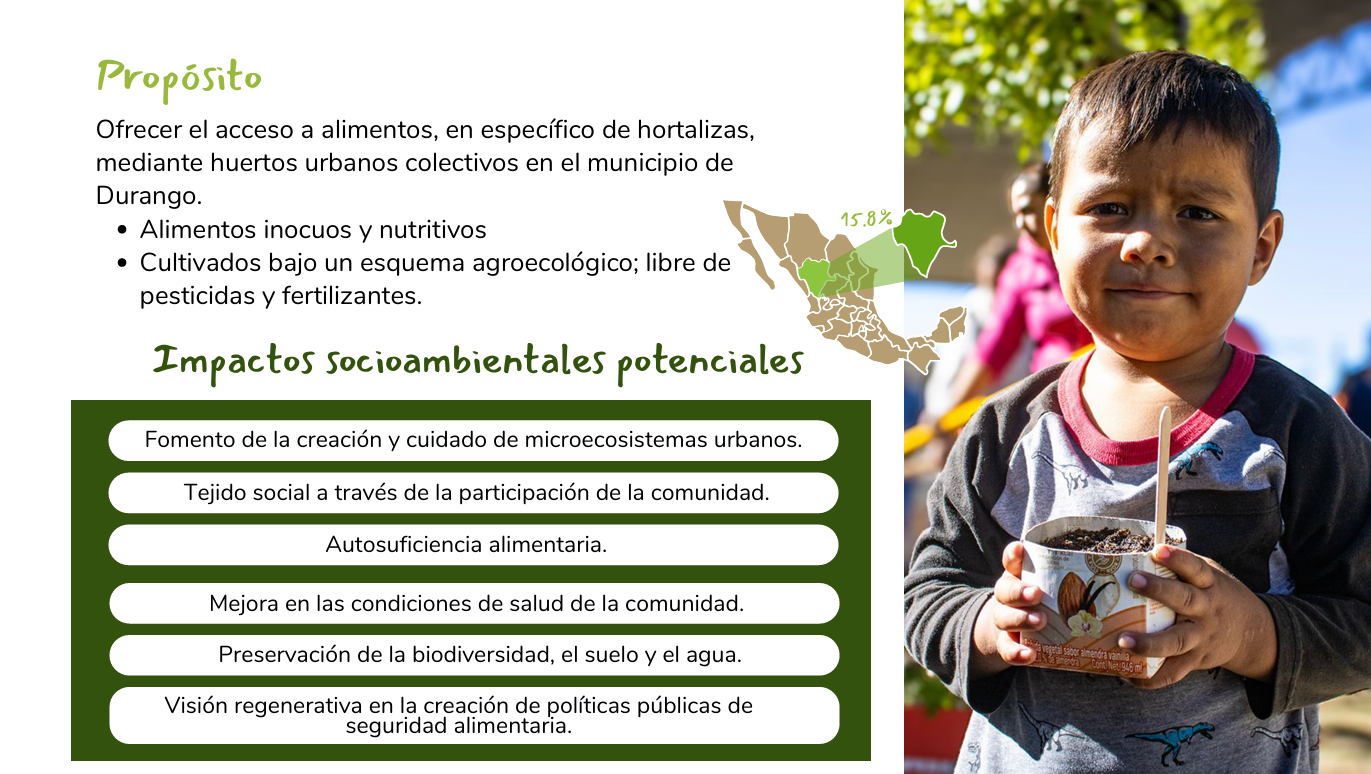

Proyecto Socioambiental Xona

Reseña del proyecto de titulación de Ana Rosa Gordillo Terrón. Generación 2022. Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.

Contexto:

El “Proyecto Xona”, surge en 2021, como parte de Hagamos Composta, asociación que tiene como objetivo reducir la cantidad de residuos producidos en las ciudades a través de un servicio de recolección y transformación de residuos orgánicos.

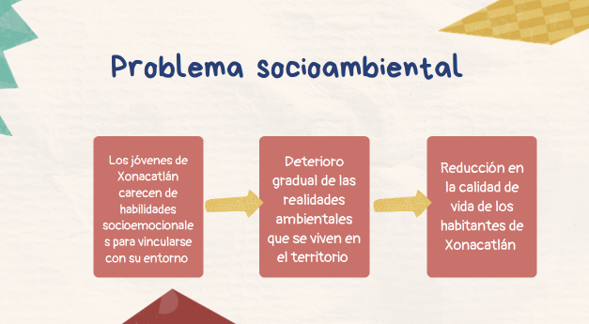

En 2020 la población total de Xonacatlán fue de 43,035 habitantes, de los cuales 22% lo componen jóvenes entre 15 y 24 años (INEGI, 2020) que a través de las entrevistas e interacciones que hemos tenido con ellos, han demostrado una apatía generalizada ante los acontecimientos sociales y ambientales de su comunidad. Es importante fomentar la empatía hacia la naturaleza y generar una conexión emocional con ella para poder adoptar comportamientos sostenibles hacia el medio ambiente.

Propósito:

Desde sus inicios, el proyecto ha contado con el apoyo de un grupo de jóvenes residentes en el área donde se realiza la recolección y transformación de residuos orgánicos. Estos jóvenes, además de convertirse en amigos de la iniciativa, han pasado a ser parte fundamental del proyecto. Es por ello que se ha planteado el Proyecto Xona, cuyo objetivo es crear y fortalecer espacios para el desarrollo de habilidades socioemocionales y de liderazgo en los jóvenes de Xonacatlán. A través de una comunidad de reflexión, apoyo y acción, se busca abordar las problemáticas socioambientales de su entorno, con el fin de mejorar gradualmente las realidades sociales y ambientales de la localidad y, en consecuencia, la calidad de vida de sus habitantes.

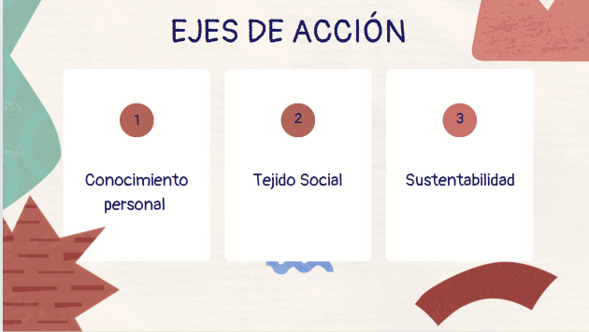

Un enfoque integral para el desarrollo personal y social

Este acompañamiento se enfoca en tres ejes de acción:

- Autoconocimiento: Se incorporan actividades y procesos que permiten a los estudiantes explorar y comprender su propio ser, identidad, emociones, heridas, fortalezas, y sueños para que de esta forma puedan tener un discernimiento sólido y fundamentado en la formulación de sus proyectos de vida.

- Tejido social: Se fomenta la construcción de relaciones sólidas y participativas a través del encuentro, la reflexión, el diálogo y el cuidado mutuo. Se busca que los jóvenes aprendan a colaborar, comunicarse de manera efectiva y resolver problemas de forma conjunta, fortaleciendo así los vínculos con su comunidad. Buscamos que los jóvenes aprendan a colaborar, comunicarse efectivamente y resolver problemas de manera conjunta, a la vez que establecen vínculos sólidos con su comunidad.

- Sustentabilidad: Buscamos resignificar la relación que tienen los jóvenes con la naturaleza, a través de la sensibilización y comprensión de los problemas ambientales del mundo y específicamente de su comunidad.

Es crucial que la juventud reconozca la importancia de cuidar el medio ambiente y que asuma la responsabilidad de sus acciones y cómo estas pueden afectar de manera positiva o negativa a futuras generaciones

Un paisaje en transformación: De lo rural a lo urbano

El municipio de Xonacatlán ha experimentado una drástica transformación en las últimas décadas. Lo que antes era un territorio predominantemente rural, dedicado a la agricultura, la silvicultura y la ganadería, ha dado paso a un paisaje urbano dominado por los sectores de servicios e industrial.

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Xonacatlán (2022-2024), hace apenas quince años, la zona agropecuaria ocupaba el 87.4% del territorio municipal, con un 58.4% dedicado a la agricultura, un 22.5% a los bosques y un 6.5% a los pastizales. El resto del territorio correspondía al área urbana.

Problema socioambiental:

Promueve la comprensión de las diversas realidades socioambientales y la aspiración del bien común. Impulsamos un liderazgo que no se centra en intereses propios, sino que encuentra sentido en el contexto y el trabajo colectivo. Este liderazgo busca la transformación socioambiental y el beneficio de las comunidades (Rincón, 2022)El programa busca generar una conciencia sobre la gravedad de la crisis cultural y ecológica que está viviendo el planeta a la vez que busca resignificar la relación de los jóvenes con la naturaleza a través del fortalecimiento y desarrollo de habilidades socioemocionales, de esta forma se incrementará el cuidado del patrimonio cultural a través del desarrollo de propuestas que mejoren las condiciones ambientales del territorio.

De acuerdo a Humberto Maturana (1990) “No hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto”, lo que implica que las emociones no solo son reacciones pasajeras o estados de ánimo, sino fuerzas que dan forma a nuestras decisiones, comportamientos y acciones.

Al reconocer el papel fundamental de las emociones en la motivación de nuestras acciones podemos fomentar cambios positivos y duraderos hacía acciones más sostenibles.

Mapa sistémico de la Teoría de Cambio:

Hagamos Composta no se limita a operar únicamente en Xonacatlán; cuenta con más de 16 sedes en diversas ubicaciones como México, España, Costa Rica, Honduras y El Salvador.

Nuestro objetivo es sistematizar la experiencia obtenida en Xonacatlán y replicarla en los distintos terrenos donde operan las otras sedes. Esto se realizará adaptando el enfoque a los contextos y necesidades específicas de cada lugar, pero manteniendo el mismo objetivo fundamental: desarrollar habilidades en los jóvenes para que se sientan capaces de llevar a cabo proyectos autogestivos que beneficien a sus comunidades.