¡Tu carrito está actualmente vacío!

Blog

-

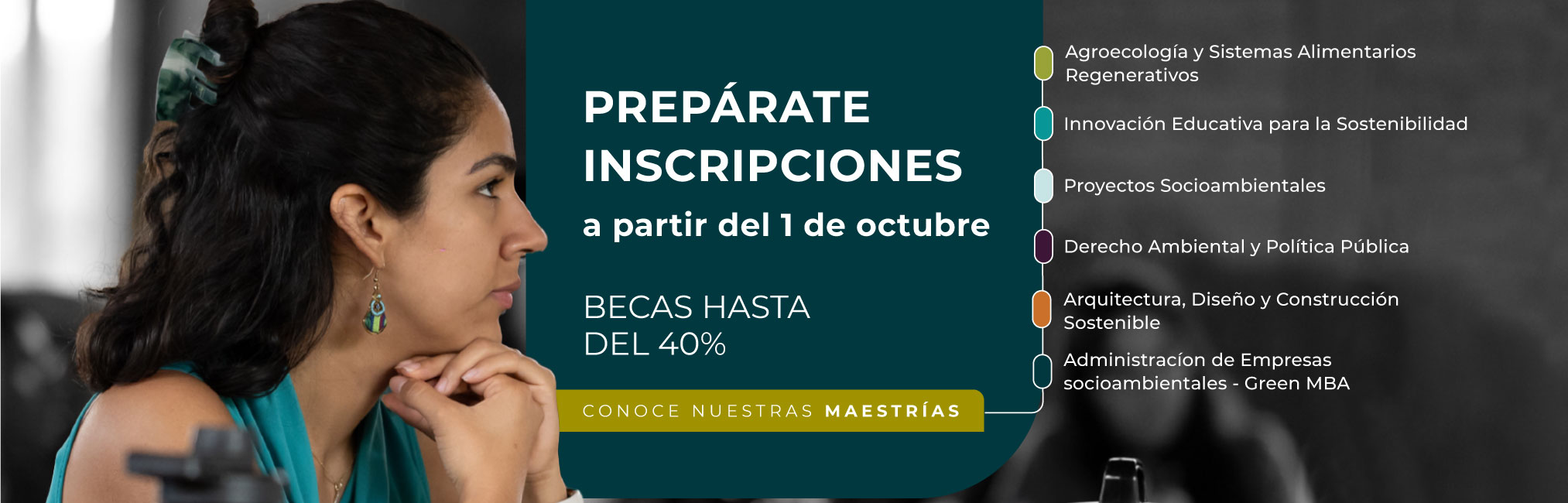

¿Por qué estudiar la Maestría en Proyectos Socioambientales de la UMA?

Si estas buscando una maestría con un enfoque en el desarrollo socioambiental de proyectos reales, que te permita flexibilidad para tejer entre diversas áreas de conocimiento, y estas abierto a un proceso de regeneración y desarrollo personal, esta maestría es para ti.

¿Por qué estudiar Proyectos Socioambientales?

Nuestra maestría busca desarrollar proyectos colaborativos y multidisciplinarios, que produzcan beneficios personales, sociales y ambientales, mediante estrategias que materialicen el potencial del contexto del proyecto.

Durante dos años, en los cuales los estudiantes tienen clases presenciales y virtuales, la maestría desarrolla el conocimiento y las herramientas para integrar, diseñar y gestionar proyectos, los cuales usan como guía la visión regenerativa de la sostenibilidad. Ayudando así a fortalecer la agencia de cambio y la autogestión.

¿Por qué estudiar en la UMA?

Estudiar Proyectos Socioambientales en la UMA permite elegir y combinar seminarios y talleres de los demás posgrados de la universidad, de acuerdo a las competencias y disciplinas que el estudiante considera importantes para desarrollar su proyecto socioambiental. En ese sentido, es una maestría a la medida de las necesidades de conocimiento de cada estudiante.

¿Cuáles son las 3 grandes ventajas de estudiar la Maestría en Proyectos Socioambientales ?

-

La posibilidad de tejer entre conocimientos por medio de la personalización curricular:

Por lo general, los gestores de proyectos son personas tejedoras, que tienen un amplio conocimiento de diversos temas y sectores, y por lo tanto necesitan tener la flexibilidad necesaria para diseñar su proceso de aprendizaje de forma multidisciplinar.

«Me permite integrar varias áreas de interés y en distintos grados de especialización. Es la única que se acopla a mis tiempos, es un gran beneficio tener un programa semipresencial. Flexible y con validez y reconocimiento.»

Víctor Gamboa. Generación 2023

2. El enfoque en el diseño y desarrollo de proyectos reales:

Así pues, muchos emprendedores y gestores de proyectos necesitan adquirir herramientas para poner en práctica en sus contextos reales. La Maestría busca que los estudiantes puedan evolucionar o iniciar un proyecto socioambiental por medio de procesos regenerativos.

«Porque me apasiona las tes grandes temáticas que abarca esta Maestría.:

- Busco la estructura para mapear un proyecto de inicio a fin, el análisis de los resultados.

- Del tronco común que puedo elegir para combinarla con seminarios de otras maestrías, y así convivir con perfiles más variados.

- Estoy en búsqueda de crecimiento personal, me quiero relacionar con personas que tengan intereses parecidos a los míos, en específico de estudiar en la UMA, pero seguro que es una comunidad muy diversa.»

Maria García Madrigal. Generación 2022

3. Un modelo de educación para la transformación:

El modelo educativo de la Universidad del Medio Ambiente busca acompañar el proceso de desarrollo de agentes de cambio, para que puedan gestionar las transiciones socioambientales, esto implica repensar la forma en cómo aprendemos, en el fomento de comunidades de aprendizaje, y en la calidad de los contenidos que se requieren para afrontar los retos actuales.

“Apliqué para esta maestría ya que el modelo educativo con el que trabaja la UMA me parece el ideal para obtener el mayor provecho a lo aprendido, ya que podemos ir aplicándolo a nuestro proyecto y a nuestra vida diaria. Tengo una motivación enrome por seguir cumpliendo mis sueños de emprendedora, sin embargo me encantaría mejorar mi desempeño, aumentar el impacto de mi emprendimiento y educarme más en cuanto a la problemática socioambiental. Lo que me hizo elegir esta maestría fue la libertad de poder escoger distintas materias de las demás maestrías, ya que considero que esto me va a ayudar a poder ser parte de un cambio social, económico y ambiental en distintos ámbitos.”

Almudena de la Cabada Moreno. Generación 2022

Las tres anteriores ventajas interactúan para poder ofrecer una experiencia de aprendizaje regenerativa, que le permita al estudiante gestionar su proceso y su proyecto socioambiental de una manera consciente y guiada.

¡Si todo lo que leíste resonó contigo, escríbenos! Tenemos un lugar para ti.

-

-

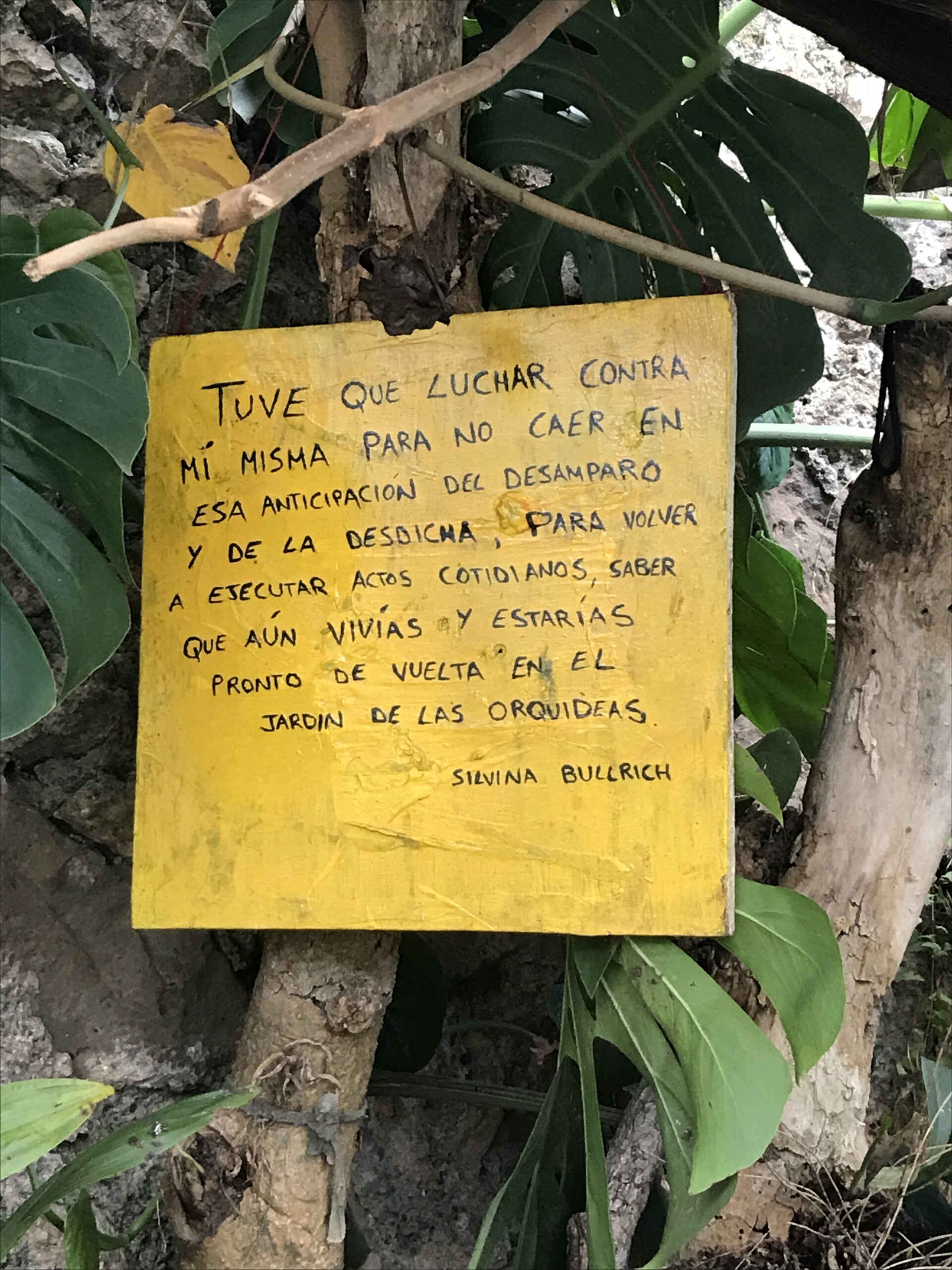

Ver la educación desde nuevas perspectivas

Por Patricia Cuevas, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Estudiar educación es estudiar sobre las interacciones humanas.

En mi proceso dentro de la UMA he podido observar cómo mi definición de educación se ha ido transformando. Esta transformación ha sido desde el lugar donde sucede la educación, como de los responsables de hacer que suceda y por último, del para qué nos educamos.

Sobre el lugar

El espacio educativo existe en la consciencia educativa como un espacio cuadrado, con un pizarrón y escritorio de un lado y esparcidas en el espacio, bancas con mesas, distribuidas como una cuadrícula. Y sí, la educación puede suceder en un aula escolar. Pero la educación puede suceder en otros lugares. Hoy en día hay aulas virtuales, espacios no formales, en espacios abiertos, en el bosque, la playa, un parque. Y además, la educación sucede en cualquier encuentro con el otro. Pues educar(nos) sucede en lo cotidiano y hay algo que aprender de cada persona con la que nos cruzamos en el camino.

Si podemos hacer de una situación del día a día, una situación de aprendizaje, ya estamos haciendo educación. Entonces el aula, es en la escuela y en la vida y el aula es un lugar donde pueden pasar muchas cosas, como dices bell hooks: “El aula, con todas sus limitaciones, sigue siendo un lugar de posibilidades. En ese campo de posibilidades tenemos la oportunidad de trabajar por la libertad, de exigirnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros una apertura de mente y de corazón que nos permita enfrentar la realidad, incluso mientras imaginamos de manera colectiva las formas de movernos más allá de las fronteras que debemos transgredir.” “ (hooks, 1994)

Sobre la responsabilidad

¿Quién hace la educación? Como mencioné anteriormente, todos en todo momento, si somos capaces de aprender de las interacciones.

Por otro lado, existen planteamientos de lo educativo que comienzan a hablar sobre un “entre”. Ya no es el profesor y el alumno. No es una transmisión estratégica de intervención, si no un suceso que se da entre esos dos o más, que están dispuestos a la conversación de la cual hay algo que aprender.

Benjamín Berlanga, cofundador del CESDER; Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y profesor de la UMA, nos plantea que ese “entre” como una “tarea educativa que se ordena desde el trato con el otro, en tanto respuesta a su presencia.” (Berlanga, 2014)

Entonces la responsabilidad de quien educa/se educa recae en uno mismo, en su nivel de presencia, consciencia, enfoque de lo que está pasando.

Si pensamos en esto a la luz de muchas posturas que cargan toda la responsabilidad a un solo ente, el maestro, entonces estamos frente a una ruptura de lo que ese rol debería ser.

El rol del profesor

Ahora bien, si la educación puede suceder en cualquier lugar y entre dos o más que de su interacción estén dispuestos, ¿qué significa ser profesor?

Esta pregunta es clave y está en evolución, no tiene una respuesta correcta y creo que como la contestaría hoy no es como la contestaré mañana o en unos años. Y aún así, hoy encuentro que tiene que ver con una especie de figura, que a su paso por la vida de otros hace ejemplo, y permite que quien aprende, “aprende «por contagio», por mimesis, y descubre lo que el manual no puede enseñar, comprende el juego de implícitos y de evocaciones aunque, al mismo tiempo, no pueda hacerlo explícito. ¿Cómo explicarle a alguien lo que es el gusto, el tacto, la sensibilidad, la emoción? ¿Cómo explicarle en qué consiste la compasión?” (Mèlich, 2010)

Esto que plantea el filósofo español Joan-Carles Mèlich, es muy relevante en el mundo de hoy, donde la información está, el acceso está casi garantizado para quien puede manejar un teléfono inteligente, pero ¿y lo demás?

El vínculo pedagógico

Esto que sucede en la educación hoy en día, donde aprendemos con el internet, con el teléfono inteligente, pero no sabemos tener una conversación diversa que haga común unidad en lugar de polarizar, eso es el reto de la educación hoy. Y una perspectiva de aquello que se ha perdido, es que ya no hay tiempo para hacer un vínculo entre quienes aprenden, con un fin pedagógico. Conversamos para tener razón, en lugar de conversar para cambiar de opinión, para hacernos de una opinión.

La educación escolarizada es una cuyos tiempos efímeros de clases de 50 minutos, no dejan que emerja ese vínculo, y si lo hacen está y continúa estando fragmentado.Esto que sucede en la educación es una situación reflejo de lo que nos pasa como sociedad y des-hacer esa fragmentación, encontrar ese tiempo para vincularnos y aprender por contagio del otro para interactuar genuinamente con la comunidad es en verdad un indicio del camino que podemos intentar.

Encontrar el para qué

Por último encuentro que en esta definición transformada que tengo a un año de iniciar la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad, incluye algo muy importante que es, lo que te mueve a hacerlo. Que un educador/educadora tenga claro su para qué implica un gran trabajo reflexivo e introspectivo y así mismo un proceso de búsqueda muy serio. Pero al ser serio, no significa que no pueda contener entusiasmo y alegría y que además sea desde el amor por la vida.

Saber eso, encontrar un para qué y desde ahí educar o educarse, puede contestar muchas de nuestras incógnitas y aportar a perspectivas innovadoras de nuestra educación.

Referencias

hooks, b. (1994). Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. Routledge.

Berlanga, B (2014) Fragmentos acerca del Artilugio en la Pedagogía del Sujeto. Universidad Campesina Indígena en Red.

Mèlich, J.-C. (2010). Ética de la Compasión. Herder Editorial.

-

Las Áreas Naturales Protegidas en México: Conservación de la Biodiversidad y Patrimonio Nacional

México es un país rico en biodiversidad y belleza natural. Alberga una amplia variedad de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta desiertos, pasando por montañas, costas y humedales.

Para preservar esta riqueza natural y garantizar su uso sostenible, México ha establecido una red de Áreas Naturales Protegidas (ANP). Estas áreas desempeñan un papel crucial en la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio nacional.

El 16 de agosto del 2023 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Declaró 13 nuevas ANPs en seis estados de la República Mexicana. Actualmente, se cuenta con 200 Áreas Naturales Protegidas de carácter federal.

La Importancia de las Áreas Naturales Protegidas

Las Áreas Naturales Protegidas son espacios geográficos definidos y reconocidos por el gobierno con el propósito de conservar la diversidad biológica y los recursos naturales presentes en ellos.

A través de la preservación de hábitats críticos y la regulación de actividades humanas, estas áreas desempeñan un papel fundamental en la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la protección de los recursos naturales.

A su vez abarcan gran parte del territorio nacional, distribuyéndose en todas las regiones del país, incluye parques nacionales, reservas de la biosfera, santuarios, áreas de protección de flora, fauna, y monumentos naturales, entre otros, por lo que cada una de estas categorías tiene objetivos específicos de conservación y manejo.

Conservación de la Biodiversidad

Uno de los principales objetivos es la conservación de la biodiversidad ya que el país es hogar de una gran cantidad de especies endémicas y en peligro de extinción, como el jaguar, el lobo mexicano y la vaquita marina.

Estas áreas brindan refugio y hábitats protegidos para estas especies, permitiendo su supervivencia a largo plazo. Además, juegan un papel clave en la conservación de ecosistemas únicos, como los manglares de Sian Ka’an en Quintana Roo o el bosque de oyamel en el Santuario de la Mariposa Monarca.

De tal manera que, proteger la biodiversidad es crucial para nuestro presente y garantizar el de las generaciones futuras. Además, la conservación de la riqueza biológica de México no solo es un imperativo moral, sino también una inversión en la resiliencia de los ecosistemas, la economía y la calidad de vida de las habitantes que lo conforman.

Características de las ANPS

Las ANP cuentan con una serie de características que las distinguen haciéndolas fundamentales para la conservación y preservación de la biodiversidad, promoviendo el desarrollo sostenible del país y fomentando el cuidado del ambiente.

Se encuentran respaldadas por leyes, regulaciones federales y estatales que establecen a su vez, su creación, delimitación, manejo y objetivos de conservación.

Para efectos del presente artículo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley General de Vida Silvestre son algunas de las leyes clave que rigen las ANP.

También cada área natural protegida tiene un plan de manejo que establece las directrices y estrategias específicas para su gestión. Esto puede incluir regulaciones para actividades humanas, como la pesca, la agricultura o el turismo, con el fin de garantizar la conservación y evitar o prevenir la sobreexplotación.

Una de las características principales es que muchas ANP involucran a comunidades locales en su gestión y manejo, reconociendo su papel crucial en la conservación, esto a su vez promueve la sostenibilidad de las actividades humanas dentro de las áreas protegidas.

Retos y Desafíos

A pesar de los esfuerzos por conservar y proteger las ANP, existen desafíos significativos. La presión de actividades humanas como la agricultura, la urbanización, la tala ilegal y la caza furtiva sigue siendo una amenaza constante para la integridad de estos lugares.

El cambio climático presenta desafíos adicionales, como el aumento de las temperaturas y la alteración de los patrones de precipitación, que pueden afectar negativamente a los ecosistemas como amenazar la supervivencia de flora y fauna del lugar.

Otro de los retos que se presentan es que por medio de la gestión de las ANP se generan conflictos con comunidades locales que dependen de los recursos naturales dentro de estas áreas para su subsistencia. La falta de participación y beneficios equitativos puede llevar a tensiones y oposición a las políticas de conservación, haciendo que no se conserve de la forma adecuada el ecosistema.

Para abordar estos retos, es esencial fortalecer la vigilancia y la aplicación de la ley, promover la educación ambiental, el ecoturismo responsable, y fomentar la colaboración entre el gobierno, las comunidades locales y las organizaciones no gubernamentales, así como evaluar los recursos financieros y las capacidades de las autoridades e instituciones locales para que se cumpla con el objetivo de conservación.

Conclusión

Las Áreas Naturales Protegidas en México son tesoros nacionales que desempeñan un papel crítico en la conservación de la biodiversidad y la protección de nuestro patrimonio natural. Estos espacios son un recordatorio de la importancia de equilibrar el desarrollo humano con la preservación de los ecosistemas naturales que sustentan la vida en la Tierra.

El contar con una gran cantidad de áreas naturales protegidas a lo largo y ancho de nuestro país es un hecho histórico; como ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar estos espacios que están destinados a la conservación y protección del ambiente, ya que nos beneficia.

A medida que avanzamos hacia un futuro sostenible, es esencial seguir fortaleciendo la red de ANP y garantizar que estas áreas continúen cumpliendo su papel vital en la conservación de la naturaleza en México.

Escrito por María José Villalobos Carabaza, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

No te pierdas la oportunidad de formar parte de la primera universidad especializada en sustentabilidad en Latinoamérica, inscripciones a partir del 01 de octubre.

Referencias:

Gobierno Mexicano (2023) Se anuncia el decreto de 13 nuevas ANP en seis estados de la República Mexicana https://www.gob.mx/semarnat/prensa/se-anuncia-el-decreto-de-13-nuevas-anp-en-seis-estados-de-la-republica-mexicana

-

Madera como material de construcción

A medida que el mundo busca soluciones que respeten y se integren con el medio ambiente, el diseño arquitectónico y la construcción se replantean cuidadosamente la elección de materiales. La madera, un elemento que ha estado presente en la construcción durante siglos, aporta beneficios más allá de la estética y funcionalidad. Su uso ha sido probado a lo largo de los años a través de experiencias transmitidas tradicionalmente de generación en generación y actualmente mediante rigurosas pruebas de materiales. De esta manera, hemos adquirido un entendimiento de las propiedades de la madera, sus ventajas y los desafíos que plantea como alternativa a los materiales convencionales de construcción.

-

La limpieza convencional VS la limpieza sustentable

Abordaremos los problemas de la limpieza convencional y los beneficios de la limpieza sustentable por medio de la siguiente historia.

La historia de Yayita:

Doña Yayita ya tenía varios meses con una tos que parecía la tos de un perro con garrotillo, le había aparecido urticaria en las manos y brazos y cada vez que trapeaba con limpiadores con amonio, tenía flujo nasal.

Toda su familia le había insistido en que fuera al doctor para que le dijera cuál era la causa de la tos, la urticaria y el flujo nasal.

El problema:

Después de varios estudios le dijeron que tenía una alergia a los sulfatos, fosfatos, al amonio y al hipoclorito al 6%.

Doña Yayita se preguntaba. ¿En donde se había cruzado en la vida con esas sustancias (Rahman Zamani. 2022). El doctor le preguntó cuál era su fuente principal de ingresos, a lo que doña Yayita le contestó que se ganaba la vida “haciendo limpieza en casas”.

El doctor le dijo que sus alergias se debían a que estas sustancias se encuentran en casi todos los limpiadores que se usan en los productos convencionales para limpieza y que al estar expuesta muchísimo tiempo a estos limpiadores terminaron provocando una muy fuerte alergia, y que en algunas personas es mucho más grave el resultado a la prolongada exposición a estos productos.

Además, le comentó que afecta también a animales y plantas, pues algunas de estas sustancias contienen activos que son los mismos de los fungicidas.

Las afectaciones sociales:

La situación anterior le preocupó mucho a doña Yayita porque tenía que sostener su casa, tenía dos hijos que estaban en la escuela y la mayor ilusión de doña Yayita era que estudiaran una carrera.

¿Qué opciones tenía en la vida doña Yayita para hacer frente a esa situación?

Breve contexto:

La industria de la limpieza alcanza actualmente alrededor de los 50,000 MMD y a partir de la pandemia las ventas anuales se incrementaron en un 22% aproximadamente.

Los componentes principales de los productos de limpieza son los sulfatos, los fosfatos, cloro y amoniaco (Actual, E. 2021, agosto). Baste como ejemplo que, para que estos productos haga mucha espuma y nos den la sensación de limpieza, la industria química añade una gran cantidad de sosa cáustica (Nielsen. 2016).

Los vapores de estas sustancias son altamente tóxicos al igual que los polvos que se levantan al secarse, sobre todo cuando se han aplicado en exceso pensando muchas veces que se va a limpiar mejor.

Como una opción al problema anterior están los productos de limpieza sustentables que no producen daño al ser humano ni a su entorno.

El origen:

Algunas de las razones por las cuáles los limpiadores cuaternarios están provocando daño socioambiental pueden ser:

1.- La poca oferta de productos alternativos de limpieza.

2.- Que no existe información confiable y transparente acerca de este problema.

3.- Que a las empresas no les interese cambiar sus formulaciones por el gran margen de ganancia que tienen (Nielsen. 2016).

Está documentado que a partir de la pandemia los usuarios en un afán de limpieza incrementaron el uso y la concentración de estos productos (DBK (Ed.). 2021).

Pregunta poderosa:

¿Qué puedo hacer yo como alumno de la maestría en proyectos socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente ante situaciones como esta?

Primero, debo elaborar un análisis sistémico del problema socioambiental para proponer estrategias que colaboren a atenuar el daño ambiental y los daños a la salud.

El análisis sistémico me lleva a reconocer que el hábito que se debe de modificar en los usuarios es que dejen de usar los limpiadores convencionales (cuaternarios), y los sustituyan por limpiadores ecológicos.

Este cambio se puede lograr:

- Generando un mayor acceso a limpiadores ecológicos

- Por medio de información clara y confiable de los daños que provocan los limpiadores

- Con acceso a experiencias didácticas como talleres en los que los usuarios puedan conocer las opciones para acceder a limpiadores ecológicos.

Estos tres aspectos son producto del análisis sistémico, y se convertirán en las estrategias de la acupuntura sistémica para dar solución al problema identificado.

Escrito por Orlando Moctezuma Cruz, estudiante de cuarto semestre de la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.

Bibliografía:

- Nielsen. (2016). La suciedad de la limpieza. Nielsen.

- Suárez, E. (miércoles 08 de Abril de 2020). Gasto de mexicanos en productos de higiene aumentó 20% por Covid-19. eleconomista.com.

- Rahman Zamani. (2022). Productos de limpieza tóxicos de uso frecuente. 7 de agosto de 2022, de California Childcare Health Program

- Susana. (28de enero de 2019). Qué Es El Garrotillo En Los Perros Y Cómo Curarlo. Red Canina.

-

Día de la Consciencia Ambiental

Escrito por Edgar-Alan Flores Paredes, estudiante de la maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

¿Porqué se conmemora el Día de la Consciencia Ambiental?

El siguiente 27 de Septiembre del 2023 se conmemoran 28 años desde que se comienza a considerar esta fecha como el Día de la Consciencia Ambiental, esto a partir de un suceso lamentable que ocurrió hace 30 años en Argentina,.

En la provincia de Avellaneda, fallecieron siete personas: cuatro integrantes de una familia y tres trabajadores del servicio de salud, esto dado que acudieron a una emergencia que se suscitó en la casa de esta familia, la cual presentaba una fuga de un gas letal, se trataba de vapores de ácido cianhídrico que se filtró desde la rejilla del drenaje de la vivienda.

El ácido cianhídrico se conformó a partir de ácido sulfúrico y sales de cianuro que fueron vertidas en la red pública de aguas negras y grises, lo cual conllevó esta tragedia, a pesar de que las consecuencias a los responsables no fue del todo justa, dos años después, el Senado de la Nación Argentina y la Cámara de Diputados promulgaron la Ley 24.605 que determina esta fecha como el Día de la Conciencia Ambiental, seguido de un fuerte movimiento educativo para hacer conocer las implicaciones del respeto -o la falta de- hacia el medio ambiente.

¿Qué es la Consciencia Ambiental?

Es aquí donde quiero destacar mi postura como educador ambiental, es cierto que este tipo de sucesos son consecuencia de falta de consciencia ambiental, sin embargo, también es cierto que este concepto ha representado una idea ambigua de lo que se espera respecto al cambio de comportamientos individuales, para esto, propongo aterrizar las ideas más esenciales -desde mi perspectiva como educador y estudiante de la maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad– de lo que considero consciencia ambiental.

Consciencia Ambiental implica el desarrollo de posturas y posicionamientos ante los fenómenos socioambientales del mundo que nos rodea, involucra la consolidación de comportamientos que sean responsables con la entorno inmediato desde cualquier campo de oportunidad -sea el ámbito personal, comunitario o regional- , es decir, requiere de mirar los sistemas vivos que nos rodean y desarrollar una actitud de respeto ante lo que apreciamos de tal, después, conducir nuestras actitudes que influyen en el mundo basadas en el respeto de desearíamos de otros para nosotros mismos.

De manera colectiva, la Conciencia Ambiental implica fortalecer y priorizar el reconocimiento y uso adecuado de las bondades ambientales -o bien conocidos como recursos ambientales-, así como la generación de la inquietud para aplicar la educación ambiental, además, valorar las acciones que encaminan al reciclaje y la reutilización de materiales transformados por los seres humanos, en otras palabras, requiere de mirar oportunidades en las consecuencias que ya son visibles respecto al manejo y transformación inadecuada de los sistemas vivos que nos rodean.

¿Qué sí poder hacer a favor de la Conciencia Ambiental?

Si bien considero que la elección de comenzar a desarrollar una Consciencia Ambiental es una ruta de vida que no tiene fin, sin duda tiene muchos posibles comienzos, de los cuales, mencionaré unos a continuación:

COMIENZA A EXPLORAR TU ENTORNO

Es cierto que, de los primeros contactos para generar una postura de Consciencia Ambiental ante el mundo se habilita cuando decidimos conocer a profundidad nuestro entorno inmediato. En mi caso en particular, me di cuenta que, a pesar de haber vivido durante gran parte en mi lugar de origen en Puebla, descubrí que no conocía realmente mi entorno hasta años después, incluso aunque viví ahí mis primero 16 años; gracias a que comencé a viajar con mi familia, descubrí otros lugares y también la suerte de nacer y crecer en mi lugar de origen, después entendí el clima de mi zona y porqué había más disponibilidad de agua en mi región comparadas a otras muy cercanas.

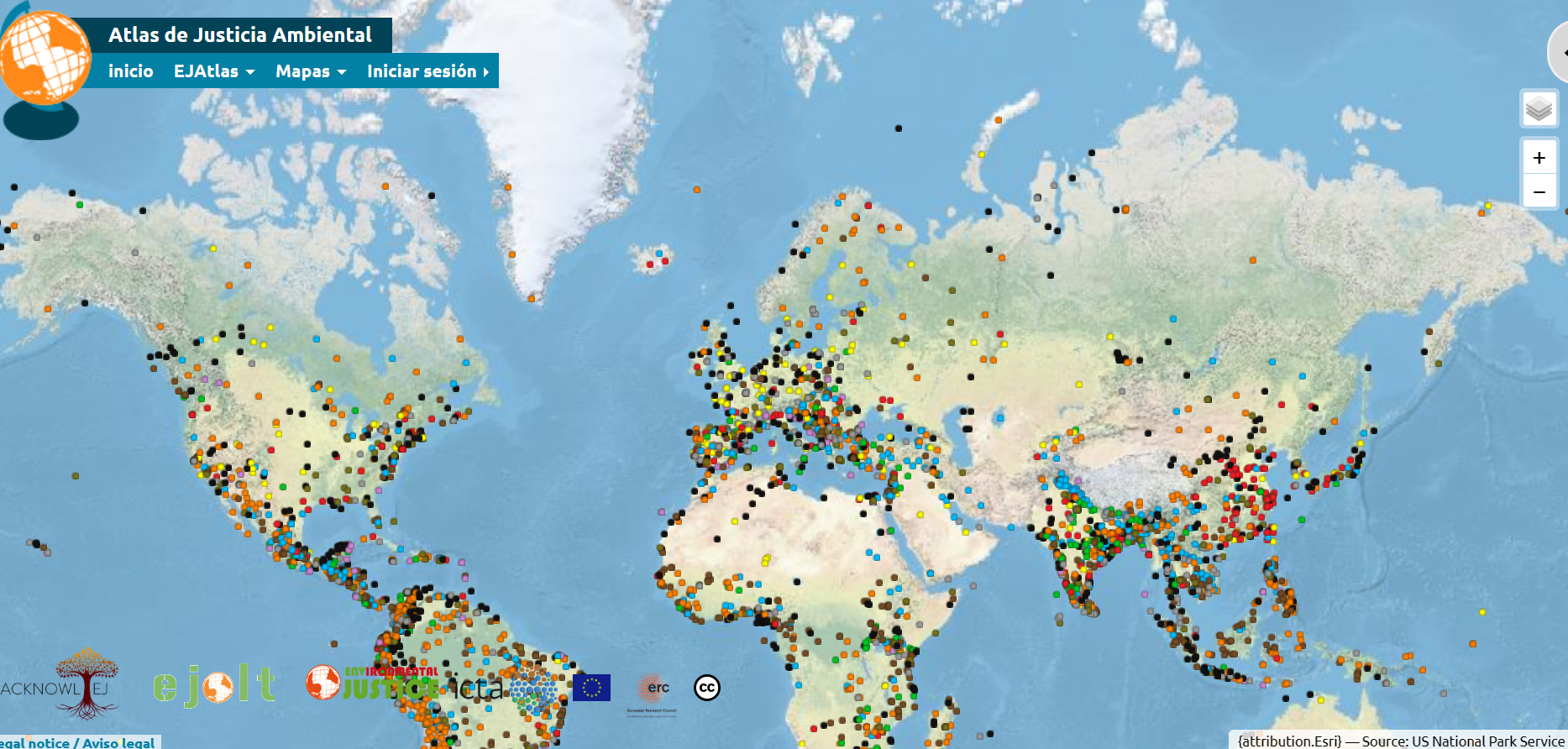

Hay un momento durante dicha exploración en el que es inevitable encontrarse con los conflictos socioambientales, es decir, un paso para entender el entorno implica conocer porqué existen los problemas que preocupan en la actualidad a nuestra región, no digo que seamos nosotros quienes deban resolvernos, pero considero esencial el esfuerzo por entender las causas mayores de las consecuencias negativas en nuestro ambiente cercano y esto permite imaginar posibles soluciones desde nuestras oportunidades; considero dicha imaginación es la germinación de nuestra conciencia ambiental.

INFÓRMATE, CREA CONOCIMIENTO

Es cierto que cada vez es más común encontrar Comunidades de Aprendizaje donde se compartan ideales afines respecto al desarrollo de la Conciencia Socioambiental, también quiero aclarar que no es nuestra total responsabilidad «saberlo todo» o pretender que lo hacemos, al contrario, una Comunidad de Aprendizaje se conforma a partir de una Comunidad de Diálogo donde los integrantes están dispuestos a compartir sus perspectivas, dudas e inquietudes respecto a un tema que les interesa de manera profunda.

Puedo compartir desde mi experiencia que contaba con muchas ganas de entender mi entorno pero no sabía como, cuando, ni donde empezar, no fue hasta que decidí abrirme y explorar en distintas Comunidades de Aprendizaje -entre ellas la Universidad del Medio Ambiente-, gracias a esto, hoy me siento parte de una comunidad que no lo sabe todo, pero están dispuestos a aprender a partir del diálogo entre todos los interesados, creamos conocimiento colectivo y, a partir de allí, decidimos actuar desde nuestros nichos de incidencia.

CUESTIÓNATE CON PREGUNTAS PODEROSAS

Para concluir esta sección quisiera compartirte una herramienta que me ha servido a mi para ampliar mi consideración moral en la consciencia ambiental; resulta que las preguntas poderosas son capaces de hacernos reflexionar sobre nuestros propios paradigmas, es decir, las preguntas adecuadas nos invitan a reflexionar sobre el estilo de vida que llevamos, sobre nuestra posición en el mundo, sobre lo que sí somos capaces y sobre lo que no. Para terminar, continuación te comparto una serie de preguntas que me ayudaron a abrir mi panorarama respecto al impacto real que tengo en el mundo:

¿Se de dónde provienen los bienes ambientales que hacen posible mi prosperidad hoy? ¿Qué puedo hacer para conocerles a profundidad?

¿Estoy dispuesto a cambiar alguno de mis comportamientos para demostrarme el respeto por aquello que me importa?

¿Creo que mis actos pueden hacer un cambio real en mi entorno? ¿Qué puedo hacer para que estar seguro de eso?

¿Con qué sí puedo empezar a actuar desde las oportunidades que tengo? ¿Qué creo que puedo aprender durante el proceso de esta nueva acción?

¿A quién o a qué me puedo dirigir para aprender más sobre lo que me importa socio-ambientalmente? ¿Cómo puedo empezar a aprender sobre lo que me importa del medio ambiente?

¿Qué me preocupa del mundo hoy en día? ¿Hacia dónde quiero destinar mis esfuerzos para incidir en mi propia consciencia ambiental?

-

¿Qué es la Taxonomía Sostenible?

En marzo de 2023, en el marco de la octogésima sexta (86.a) Convención Bancaria, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, presentó la llamada Taxonomía Sostenible, que es un sistema de clasificación que se utiliza para poder identificar y etiquetar actividades económicas y financieras que contribuyen o no, al desarrollo sustentable y al logro de objetivos ambientales y climáticos. ¹

En su primera etapa, el enfoque se dará en 3 ámbitos: cambio climático, igualdad de género y ciudades sostenibles.

Este instrumento se diseñó durante un proceso participativo de más de tres años y contó con 200 expertos de los sectores público, privado, académico, financiero y de sociedad civil y se basa en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y de los objetivos climáticos y sostenibles del Acuerdo de París.

Objetivos

Este documento, expone que el objetivo general de esta herramienta será el poder reorientar el financiamiento y capitales hacia inversiones en actividades que favorezcan el cumplimiento de los objetivos medioambientales y de beneficio social, así como la generación de datos e información veraz que evite el llamado greenwashing. ²

Para conocer más sobre el llamado greenwashing te invitamos a leer Greenwashing: ¿Qué es y cómo identificarlo? (linkedin.com)

La Taxonomía Sostenible selecciona a los seis sectores de mayor impacto medioambiental, con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte:

- agricultura,

- cría y explotación de animales,

- aprovechamiento forestal,

- generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y suministro de agua,

- construcción, industrias manufactureras, transporte y

- manejo de residuos y servicios de remediación.

Los seis seleccionados son los que podrían aportar un 94 por ciento a la meta de mitigación de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

Antecedentes

El principal referente para el desarrollo de taxonomías nacionales fue trabajado por la Unión Europea en el año 2018, a través de un Grupo de Expertos Técnicos sobre finanzas sostenibles, que se dedicó a crear un sistema de clasificación para determinar si una actividad económica puede ser considerada como ambientalmente sostenible.

Desde su publicación, se actualiza de forma regular de acuerdo con los avances en investigación y ciencia climática y en nuevas tecnologías.

Como referente latinoamericano, la Taxonomía Colombiana también fue tomada en cuenta, toda vez que cuenta con un lenguaje fácil para identificar, clasificar y diferenciar los activos y actividades económicas que contribuyen al logro de los objetivos ambientales.

Growing sustainability. LCA-Life cycle assessment concept. Environment icons on wooden sphere balls on a green background. Concept of environmental impact assessment related to product value chains. México

En nuestro país, con la publicación de la Taxonomía Sostenible, las inversiones o activos que busquen categorizarse como sostenibles estarán sujetas a un marco de referencia para validar su solidez. Para la identificación de las actividades económicas referidas en el sistema de clasificación, se llevará a cabo un análisis con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).

La Taxonomía Sostenible enfoca su ámbito de acción e influencia en el Sistema Financiero Mexicano, instituciones tanto públicas como privadas que deberán incorporar este sistema de clasificación para clasificar proyectos como sostenibles o no sostenibles.

También será para empresas que realizan actividades económicas que clasifiquen dentro de la Taxonomía, incluyendo aquellas del sector industrial, de energía, turismo, inmobiliario y alimenticio, entre otros, así como instituciones promotoras de fondos de inversión y seguros que puedan diseñar nuevos productos con enfoque en inversiones sostenibles.

El reto para prácticamente todos los sectores es que deberán atender la normativa a través del fortalecimiento de su cumplimiento, con énfasis en materia ambiental y de responsabilidad social.

Escrito por Jacqueline G. Argüelles Guzmán egresada de la primera generación de la maestría en Derecho Ambiental y Política Pública en colaboración con Gustavo Adolfo Macías Rodríguez.

“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”

No te pierdas la oportunidad de formar parte de la primera universidad especializada en sustentabilidad en Latinoamérica, inscripciones a partir del 01 de octubre.

Referencia cibergráfica

¹ https://macf.com.mx/Taxonomia-Sostenible-de-Mexico-%7C-Analisis-legal-y-principales-implicaciones.

² De acuerdo con la definición de Greenpeace, “Greenwashing” es el acto de confundir a los consumidores con relación a las prácticas medioambientales de una compañía o los beneficios que aporta para el medio ambiente un producto o servicio. Se trata de una práctica que emplean algunas empresas con el fin de mostrar a la audiencia que es una organización responsable y comprometida con el medio ambiente (Novoa, Gómez, 2021).

-

Las API en la meliponicultura

La meliponicultura es una actividad apasionante que involucra la cría y manejo de abejas sin aguijón, también conocidas como abejas nativas o meliponas. Estas pequeñas pero valiosas criaturas desempeñan un papel fundamental en la polinización de las plantas, contribuyendo de manera significativa a la biodiversidad y a la producción de alimentos.

En este contexto, las API (Interfaces de Programación de Aplicaciones) han comenzado a desempeñar un papel importante en la meliponicultura moderna, revolucionando la forma en que se gestionan las colmenas y se obtiene información sobre la salud de las abejas. En este artículo, exploraremos cómo las API están transformando la meliponicultura y cómo esta combinación puede beneficiar tanto a los apicultores como a las abejas. (más…)

-

Preguntas Frecuentes (FQA) sobre LEPSA

Si estás interesado en la Licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales (LEPSA), seguramente tienes muchas dudas sobre el proceso de inscripción, el contenido curricular, la modalidad de estudio y otros aspectos relacionados con esta emocionante carrera. En este artículo, responderemos a las preguntas más frecuentes que suelen tener los estudiantes interesados en LEPSA. (más…)

-

Regeneración: La vida debajo del concreto

La regeneración implica buscar la vida debajo del concreto. Durante el segundo semestre de mi Maestría en Proyectos Socioambientales, decidí implementar conocimientos regenerativos sobre educación y agroecología.

Quería encontrar la manera de mejorar el ambiente laboral en mi empresa, y al mismo tiempo realizar prácticas ecológicas.

Primeros brotes. Por Mauricio Ortega en Nuevo León, México, en el año 2023.

La mirada educativa:

Todo empezó con argumentos pedagógicos. Al principio en mi trabajo no estaban convencidos de que este proyecto fuera una buena idea.

Nosotros en la empresa nos dedicamos al ahorro de agua y energía, por lo que las dinámicas de la naturaleza representan para nosotros lecciones potenciales que podemos aplicar en el trabajo.

Trasplante de semillas. Por Mauricio Ortega en Nuevo León, México, en el año 2023.

La experiencia con la naturaleza enseña cosas que no se pueden aprender solo con teoría. Por ejemplo, ser conscientes de la importancia de cuidar el agua y los recursos con los que contamos para trabajar.

El manejo de residuos es un área de oportunidad que tenemos en la empresa, y para ello propuse hacer una composta que nos enseñe que todo material puede tener una segunda vida.

Mis maestros en la UMA, nos enseñan sobre la pedagogía decolonial que se enfoca en la dignidad de estar siendo. Es decir, un huerto puede ser un proyecto caótico al comienzo, no obstante, hay que atreverse a hundir nuestro pensamiento en complejidad para que surjan conexiones sensibles entre la naturaleza y la cotidianeidad en mis compañeros de trabajo, incluyéndome.

Destrucción del concreto. Por Mauricio Ortega en Nuevo León, México, en el año 2023.

La mirada agroecológica:

En un inicio, colocamos camas de madera para las plantas, pero después nos dimos cuenta que lo correcto sería destruir el concreto, ya que debajo había suelo muy valioso.

Para la composta, utilizamos residuos orgánicos de la cocina. Después comenzamos a traer más residuos desde nuestras casas, ya que nuestro entusiasmo creció al ver que los desechos se compactaron y poco a poco se convertían en tierra nutrida.

En nuestra oficina hay un pasillo de tierra que queremos destinar a flores silvestres, para así atraer polinizadores y dejar algunas hierbas que se han dado por sí solas, como la verdolaga, misma que ya cosechamos y guisamos varias veces.

La mirada del investigador activo:

Las personas que investigan de forma activa confrontan hipótesis que emergen de su curiosidad ,y saben que sus experimentos pueden modificarse a lo largo del tiempo.

Es importante saber que no todo experimento resultará perfecto desde el comienzo. Hay que tener paciencia y pasión por cada peldaño de la escalera, incluso en los fracasos.

Por supuesto que algunas plantas han muerto, pero en vez de desanimarnos, nos preguntamos cómo cambiaremos las variables de nuestro huerto para que cada día se acerque más a nuestros objetivos.

¿Qué me ha contagiado la UMA y mi maestría?

Por muchos años tuve la intención de hacer este tipo de prácticas, pero fue hasta ahora que me atreví a implementarlo. Lograr convencer a mis compañeros de trabajo, y gracias a que mis maestros de la UMA nos impulsan a que experimentemos y luchemos por lo que nos apasiona y por lo que el mundo necesita.

Ahora mis compañeros de trabajo comparten este entusiasmo, y cada día preguntan más acerca de lo que está sucediendo con todo lo que hacemos en el jardín.

Estoy muy emocionado por seguir aplicando los conocimientos que estoy aprendiendo.

Escrito por José Mauricio Ortega González, estudiante de la Generación 2023 de la Maestría en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, ubicada en Acatitlán, Valle de Bravo, México.

-

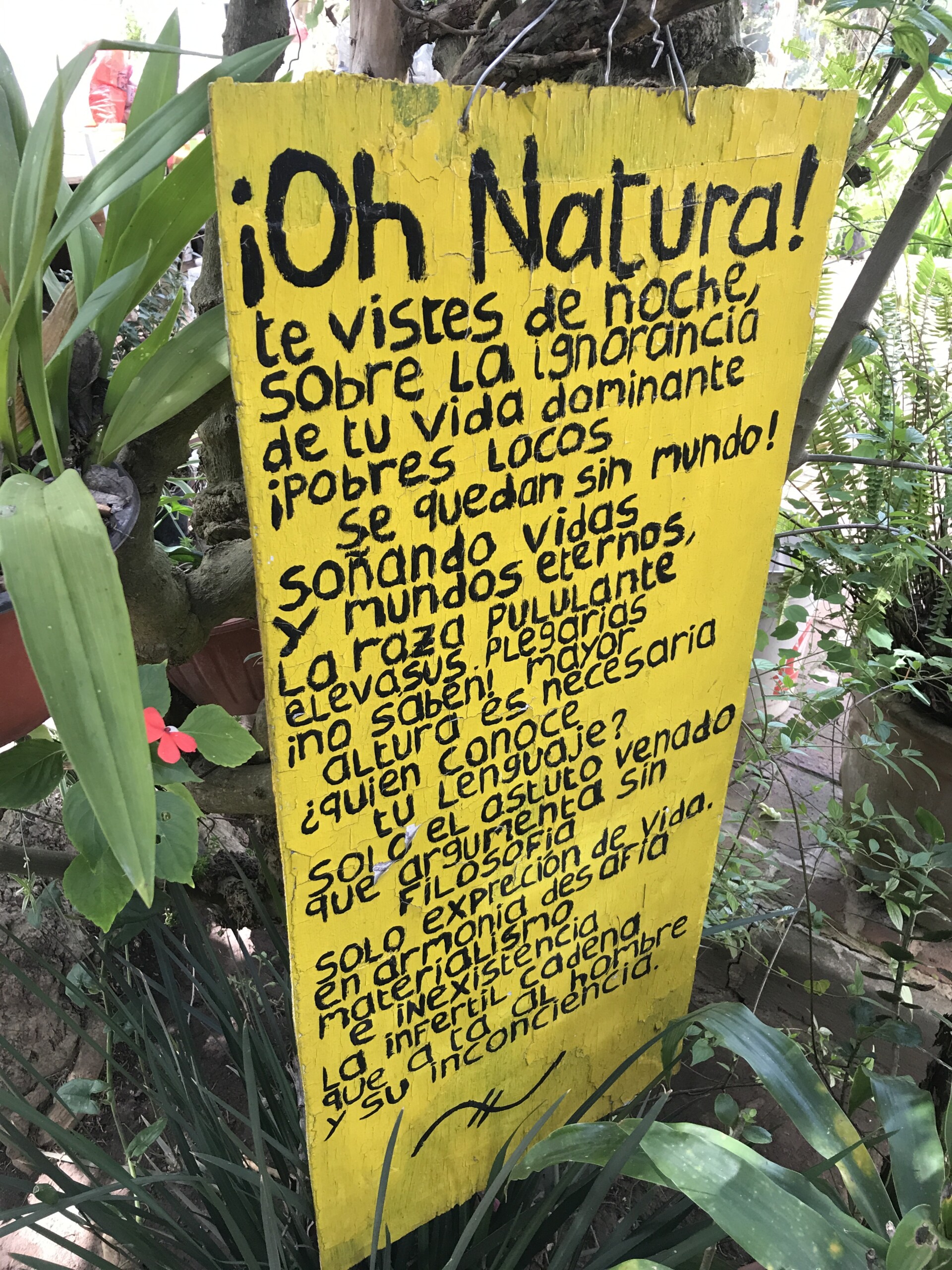

¿Qué he aprendido sobre la lucha socioambiental en la actualidad durante un trayecto dentro de un proceso regenerativo?

Reflexión escrita por Ana Velasco, docente de la Licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales en la Universidad del Medio Ambiente.

La deconstrucción es un proceso revolucionario necesario e inevitable para la supervivencia ante la crisis sistémica actual.

¿Qué sucede cuando cruzamos los límites de la tierra?

En 2009, un grupo de 28 científicos internacionales del Stockholm Resilience Centre (SRC) y de la Australian National University, crearon un marco conceptual que evalúa el estado de 9 procesos fundamentales, también conocidos como “límites planetarios”, que aseguran la estabilidad del sistema tierra, con el objetivo de definir un espacio de actuación seguro para el desarrollo humano y sugieren una serie de umbrales para estos procesos que, al ser superados, pueden poner en peligro la estabilidad del planeta.

Al presentarse por primera vez este modelo, sólamente 3 de los 9 límites estaban sobrepasados.

Es Septiembre 2023, el centro de investigación de Estocolmo anuncia que 6 de los 9 límites planetarios están sobrepasados sin vuelta atrás.

Estamos en un punto crítico de la humanidad en donde no sólo estamos percibiendo una crisis profunda del ser humano, sino también de la naturaleza, nuestra madre tierra.

¿Será acaso posible que la crisis de la tierra haya generado en nosotros una crisis interna del ser?

Cruzar los límites planetarios era cuestión de tiempo, dado que todo el sistema político-económico capitalista de la civilización contemporánea se ha basado en la explotación de los recursos sociales y naturales. Ya no es novedad, sin embargo, sigue doliendo y continúa enojándome.

La lucha ambiental ya no es un tema nuevo; es sabido que ambientalistas y luchadores sociales han advertido del impacto que el estilo de vida hegemónico del siglo XXI tiene contra la tierra, tan implacable, que la crisis era inevitable y hoy, la élite y los poderosos del mundo empiezan a sentir la presión encima; ellos, porque los marginados y las “minorías” han vivido los estragos de esta crisis desde hace muchos años pero se les ha callado con la fuerza de la indiferencia de todos los que callamos.

¿Hasta qué punto la comodidad es realmente cómoda?

Entre más investigo sobre las distintas economías alternativas al sistema capitalista convencional, me he dado cuenta de dos cosas:

Ahora observo que el sistema hegemónico actual -interpretándose como una triada conformada por el machismo, el consumismo y el capitalismo- nos está arrastrando hacia una caída inevitable al umbral de la desesperanza.

Los límites planetarios son sólo una métrica más que demuestra los estragos que el consumismo ha generado en nuestro planeta; son evidentes los síntomas del inicio de la crisis de la era del petróleo, la creciente necesidad de migración del sur global, los altos niveles de pobreza, la violencia, etc., todo esto son muestras claras que el sistema no ha funcionado para el beneficio común y el panorama ha sido cada vez más pesimista.

Y la segunda: que cualquier esfuerzo por escapar, ha sido reprimido por la misma inercia del control “a toda costa” del sistema al cuál formamos parte.

Percibo la comodidad en la burbuja que otorga el consumismo y la gratificación instantánea, que nos ciega de la realidad.

A decir verdad ¿habrá alguien a quién le guste estar cómodo? El concepto de comodidad lo considero ambiguo y relativo. La “comodidad” de algunos es, en realidad, la muerte de otros, y es ahí donde la comodidad no es realmente cómoda ni es real, cuando implica el daño a la otredad, cuando evoca al abuso y a la explotación.

¿Será posible vivir en la comodidad utópica aún sabiendo la inminente y desastrosa realidad que viven los más marginados?

Una comodidad utópica sólo atiende al ego, se convierte en una comodidad excesiva, una simulación de comodidad, no ha sido real porque no se sostiene por sí misma, ni siquiera la esfera económica es capaz de sostener el consumo de los que viven dentro de la burbuja de supuesto desarrollo progresivo.

La comodidad excesiva se volvió una realidad utópica. Una fantasía de pocos y un genuino desastre para muchos.

¿Por qué alguien quisiera vivir la incomodidad del otro cuando han trabajado excesivamente para salir de ella?

Me he dado cuenta que ha perdurado la idea de que la acumulación de capital era la verdadera y única salida, que sólo así tendríamos la libertad que tanto se anhela; cuando la verdad es todo lo contrario, es lo que ha mantenido al ser humano en un estado de desconexión en donde la posesión de bienes es el núcleo de la decisión, es lo que alimenta la necesidad de poder y consumo a costo de la muerte de los marginados.

¿Qué he aprendido de cuestionarme todo esto?

La verdadera revolución es contra uno mismo, significa batallar contra los ideales impuestos y contra la falsa comodidad incrustada en lo más profundo de la psique; hoy reconozco que la verdadera revolución está en la voz de la deconstrucción, del cuestionamiento de uno mismo, como en la acción de los valientes radicales que luchan por la soberanía del ser y de la comunidad, en aquellos que miran a los ojos al sistema hegemónico y, firmes, reclaman su valor.

La única forma que veo posible de salir de ahí es fragmentándose, como romperse en mil pedazos para luego reconstruirse, sin embargo, ahora con los pies y las manos libres de sogas que las aten para ser manipulados desde las alturas, como marionetas.

Ahora observo el cuerpo, la mente y el espíritu libres para pensar y decidir desde el balance, desde el bienestar del todo, desde la solidaridad y desde el corazón. Desde un corazón herido y que ha sanado. Desde un corazón encendido en llamas, no porque se esté quemando, sino porque quiere quemar.

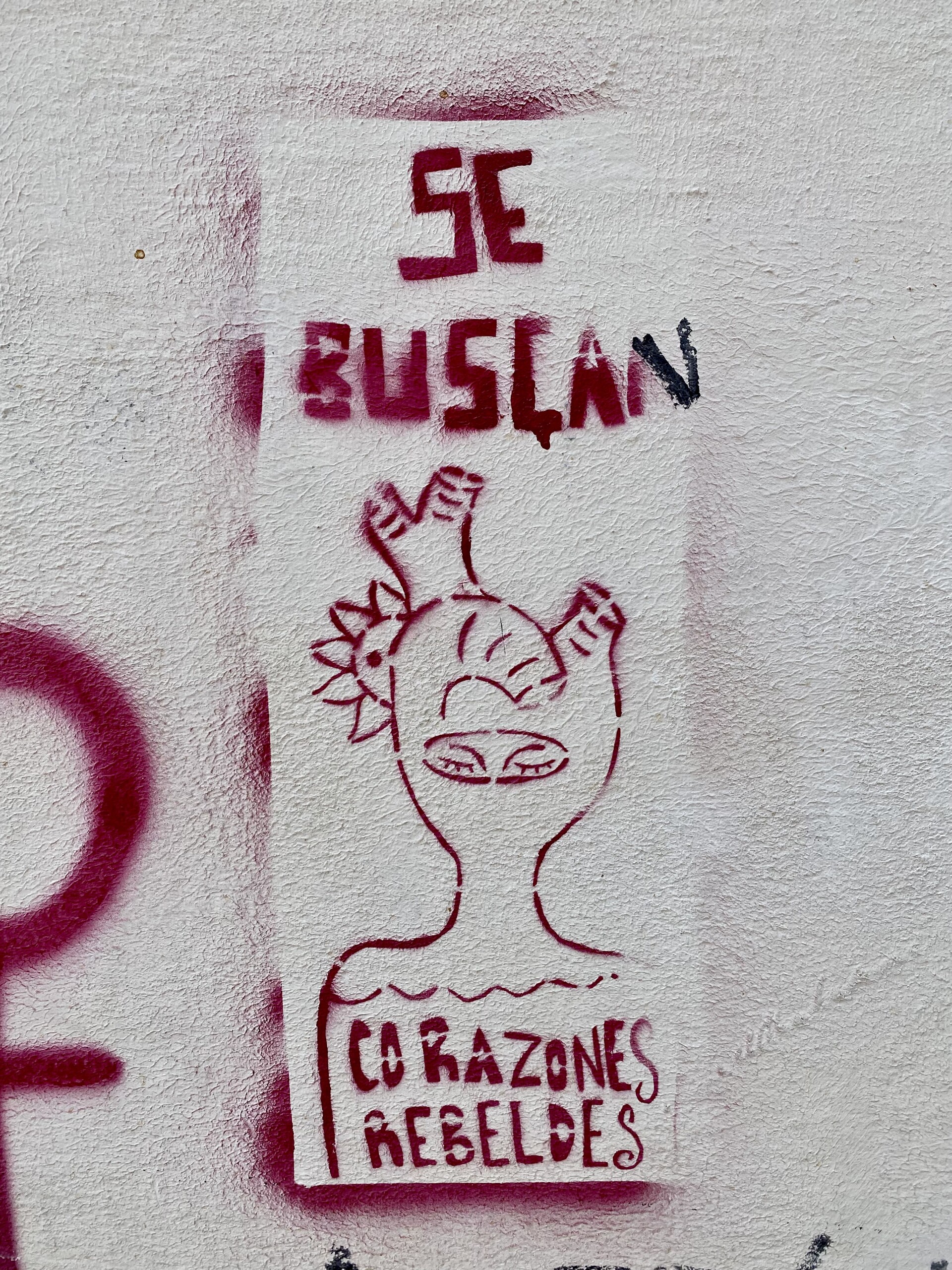

Donde vencemos la desesperanza

“Sólo soy una persona, ¿qué tanto impacto podré tener?” – se cuestionan 6 billones de personas en el mundo.

Una sociedad desesperanzada es objetivo fácil para la opresión, es por esto que, es sumamente importante no permitir -de ninguna manera- que nos quiten aquello que impulsa: la esperanza de crear un presente y un futuro más consciente, más solidario y más amoroso.

Es posible que el problema se sienta grande, imposible de atender, sin embargo, somos más los que buscamos una libertad genuina contra aquellos que quieren imponer sobre nosotros una “libertad” limitada, que junto con la simulación de comodidad y la realidad utópica, nos van degradando todo valor humano.

Somos más los que estamos cansados, somos más los que estamos enojados y somos más los que creemos en la lucha por un bien mayor.

Luchar significa rompernos, significa quitarnos la venda de los ojos, desatarnos las manos y quitarnos la cinta de la boca; romperse y reconstruirse implica encontrar en lo más profundo de nuestro ser la fuerza para levantar la voz hacia lo que atenta contra la vida en la tierra.

Y siempre recordando que las verdaderas revolucionarias son las guerreras de la tierra. Aquellas que cuidan, que nutren, que protegen, que trabajan y luchan por la liberación de sus hijos, nosotros. Aquellas que encarnan la fuerza de Gaia para luchar desde el amor radical.

¿Qué me motiva a continuar? Donde el enojo se vuelve el aire que oxigena la llama.

La deconstrucción como arma revolucionaria implica el cuestionamiento de nuestros hábitos de consumo; desde el punto de vista del pensamiento económico, entendemos que, a través de la decisión de lo que consumimos es como creamos tendencias, es decir, generamos información que es introducida al sistema y que tiene el poder de ir re-dirigiendo el camino del consumismo.

Si hacemos conciencia de ese poder que nuestras decisiones tienen en el sistema y nos hacemos responsables de ese impacto, entonces, decidir desde la solidaridad y el bien común se vuelve más una necesidad de supervivencia, que una opción.

Invito a que reconozcamos nuestro poder como consumidores, como productores, como agentes activos del sistema de información en el que se desenvuelve el mercado.

Reconozcamos nuestro valor como seres humanos, seres vivos, seres unidos en contra de la opresión.

Empezar con pasos pequeños, con cambios pequeños, con metas pequeñas pero cada día más grandes. Cierra los ciclos de agua de tu casa, consume sólo lo que necesitas, cuestiona la trazabilidad de lo que consumes, compra local, elige sostenible, procura a tus vecinos, a tu familia, a tus amigos, busca ayuda psicológica, toma medicinas que la tierra nos provee, apaga tu teléfono en las noches, lee un ratito más, toma un ratito más el sol, juega y ríe como niño de nuevo, observa lo que ya tienes, agradece y aprovecha. Estas y muchas otras acciones que poco a poco nos ayudarán a sanar desde lo más profundo de nosotros.

Todos los días tomas miles de decisiones, te invito a cuestionarte, ¿hacia dónde estás dispuesto a dirigir el futuro de nuestro planeta y el de nuestra propia permanencia?

Fotografías y edición por Edgar-Alan Flores Paredes.

-

Lucha contra la Pobreza Alimentaria; Durango México

El hambre genera más pobreza y la pobreza genera más hambre; esta es una bola de nieve que sigue creciendo en el país, y la ciudad de Durango no está exenta de esto.

Pobreza y alimentación en México

La pobreza engloba aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. En el año 2012 el CONEVAL adoptó una metodología multidimensional para medir la evolución de la pobreza, en la que una de sus dimensiones es el “Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad”.

De acuerdo con la ONU “la malnutrición en México está costando cada año 28,800 millones de dólares, lo que es equivalente a una pérdida del 2.3% del Producto Interno Bruto” (Sánchez, Azucena et al.,2019); causando rivalidad en el uso del servicio de salud pública y en la asignación de presupuesto para otros sectores.

Para darnos una idea más precisa del presupuesto federal 2023, se asignó el equivalente al 2.5% del Producto Interno Bruto a los programas y proyectos prioritarios del gobierno (Villa & Mondragón, 2022).

Lo anterior nos habla del costo de oportunidad que están absorbiendo los ciudadanos mexicanos, pues con los gastos que el gobierno realiza por remediar las consecuencias de malnutrición, podría cubrirse el 92% del presupuesto para proyectos prioritarios federales.

Panorama en el estado y municipio de Durango

En el estado de Durango, la dimensión de “Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad” ocupa el 18.9% respecto a las carencias sociales de la población del estado.

De acuerdo con la EMSA 2015 se registraron 97, 666 personas con Carencia por Acceso a la Alimentación en el municipio de Durango; lo que representa el 14.9% de la población.

A nivel municipal, el gobierno está enfocado en garantizar la seguridad alimentaria a través de un programa llamado “Nutriendo Almas”; el cual consiste en implementar comedores comunitarios en las colonias más vulnerables del municipio.

Hasta agosto del 2023, son seis los comedores que se encuentran funcionando; en conjunto ofrecen 6 mil porciones de comida mensualmente.

Lo anterior refleja la preocupación del gobierno por atender la seguridad alimentaria en el municipio; comenzando con la transición de un modelo completamente asistencialista en el que se otorgan despensas, a la creación de centros comunitarios que invitan a la comunidad a adquirir servicios de alimentación, salud y entretenimiento con el objetivo de fomentar el tejido social.

Oportunidad para transitar a una política de seguridad alimentaria sostenible

Existe la oportunidad de ver a Durango como pionero en la garantía de la seguridad alimentaria y el cumplimiento del artículo 4to constitucional.

El gobierno federal está focalizando sus esfuerzos en cumplir con la soberanía alimentaria (Secretaría de Bienestar, 2019), lo que representa una ventaja para la implementación de estrategias que realmente favorezcan a los ciudadanos en cuanto al aseguramiento de alimentos nutritivos y a un medio ambiente sano.

La propuesta que resulta a partir de una investigación extensa respecto al tema, que espero después sea publicada en la “Revista Umana”, consiste en la implementación de huertos urbanos para el abastecimiento de alimento en las comunidades.

Uniendo esfuerzos con el gobierno municipal de Durango se buscará implementar huertos urbanos en los comedores comunitarios, de esta manera se podrán abastecer de algunas hortalizas.

Se espera que lo anterior sea el comienzo de una política pública que fortalezca la seguridad alimentaria de una manera sostenible; persiguiendo los siguientes objetivos:

- Calidad de vida de la población en armonía con el medio ambiente

- Alimentación sostenible desde la producción

- Apoyo gubernamental eficiente y de largo plazo

- Reducción en los costos del sector salud por malnutrición

- Reducción de la ocupación hospitalaria por enfermedades crónico-degenerativas

Conclusiones

Hacer valer nuestro derecho a la alimentación y a un medio ambiente sano es responsabilidad de todos; es por eso que es importante que la sociedad civil sea partícipe de las políticas públicas actuales, de otro modo seguirán siendo políticas asistencialistas-cortoplacistas, y como consecuencia, no contribuirán a la solución de la problemática.

Artículo escrito por Brenda Morales Márquez; estudiante de la maestría en Derecho Ambiental y Políticas Públicas.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

No te pierdas la oportunidad de formar parte de la primera universidad especializada en sustentabilidad en Latinoamérica, inscripciones a partir del 01 de octubre.

Referencias:

- Sánchez, Azucena, Rangel Yepez, Caridad, & Mecalco Herrera, Cecilia. (2019). Situación actual de la alimentación e intervención social en México: una revisión crítica. Revista mexicana de trastornos alimentarios, 10(2), 218-231. Epub 14 de marzo de 2022.https://doi.org/10.22201/fesi.20071523e.2019.2.559

- Villa & Mondragón. (2022, 7 de octubre). Recursos públicos disponibles para 2023: Espacio fiscal y programas prioritarios – CIEP. CIEP – Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. https://ciep.mx/recursos-publicos-disponibles-para-2023-espacio-fiscal-y-programas-prioritarios/

-

Los humedales como estrategia para el manejo integral del agua

Actualmente, la situación del agua en México no es menos alarmante que en resto del mundo. Según el centro de investigación en política pública, las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de sequías (IMCO, 2023). Dicha investigación presenta datos obtenidos del banco mundial, los cuales mencionan que la disponibilidad anual de litros cúbicos per cápita para el 2030 será de 3 mil metros cúbicos por habitante.

-

Educación para la sustentabilidad

Un ejemplo de educación para la sustentabilidad

En la Sierra Norte del estado de Puebla, en el municipio de Cuetzalan se encuentra la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske que significa “unidos venceremos”. Está conformada por 8 cooperativas y 3 asociaciones civiles. Agrupa a más de 34,000 familias, el 73% de los socios son indígenas y el 64% son mujeres.

Tosepan está basado en principios y valores cooperativos desde la cosmovisión de los grupos originarios de la región, principalmente los nahuas, quienes desde el contexto histórico y territorial cuentan con un arraigo y unión muy especial con la Madre Tierra, y quienes han ido resolviendo colectivamente las necesidades locales bajo esquemas de economía social.

Educación desde lo propio

Una de ellas, sin duda ha sido mejorar la calidad de la educación para las y los niños quienes al entrar a un sistema público de educación perdían conexión e interés por las actividades locales, se desconectaban de lo colectivo y buscaban oportunidades fuera del territorio del que eran parte.

Ante esta situación se creó en 2006 Tosepan Kalnemachtiloyan que significa escuela de todos. Ésta, desde su origen ha buscado ser un espacio para cuidar y procurar el medio ambiente y la relación que tienen como pueblo indígena, el cultivar y fortalecer la identidad colectiva y por supuesto el preservar y promover la lengua náhuatl.

En sus inicios se basaron en el método Montessori, sin embargo, con el tiempo desarrollaron la metodología Tosepan. Actualmente es una escuela bilingüe indígena que cuenta con preescolar, primaria y secundaria.

(Mary Jose Torre, 2022)

Transmitir la esencia por medio de la educación

Gran parte de la esencia de Tosepan Kalnemachtiloyan es el enseñar conocimientos y saberes locales, principalmente sobre actividades agropecuarias y artesanales. Las niñas y niños tienen 30 minutos al llegar a la escuela para trabajar en el huerto con las técnicas que les han compartido las familias cooperativistas y campesinas. Ellos aprenden la técnica, pero también complementan lo aprendido con materias como matemáticas, biología y otras.

Una escuela para la vida

La escuela busca formar jóvenes que sean parte de la forma de vida de Cuetzalan, desde la visión colectiva, ecológica, cosmológica y solidaria, y que puedan integrar en sus procesos educativos información, prácticas y técnicas que les sean útiles y relevantes en estas formas de vivir y ver la vida.

(Mary Jose Torre, 2022)

¿Cómo garantizar el relevo generacional?

Conforme van creciendo, se les van enseñando técnicas de investigación y metodologías para que puedan entrevistar a las personas de la comunidad, a las abuelas y abuelos y que ellos puedan transcribir los resultados y con ello se pueda preservar y retomar la experiencia que tienen. Esta información se traduce a náhuatl y español para que funcione como material de consulta.

Padres y familias con un rol activo en el proceso

Además, las familias cuentan con roles y actividades dentro de lo escolar, uno de ellos es generar faenas para el mantenimiento y conservación de las instalaciones, así como asegurar la alimentación digna, regional y adecuada para las y los estudiantes.

Innovación educativa comunitaria

Tosepan Kalnemachtiloyan es un gran ejemplo de innovación educativa con pertinencia local, que responde al contexto y necesidades de la población y que se crea para fortalecer la identidad y riqueza cultural a la vez que refuerza la construcción de relaciones entre personas y el medio ambiente para tener vidas más sustentables.

Mi paso por la UMA

La maestría en Proyectos Socioambientales nos permite hacer parte de diversas temáticas, materias y comunidades, con lo cual podemos realizar análisis sobre diversos temas, cómo se relacionan y qué impactos tienen en los contextos donde están situados. En este caso, se resalta la importancia de la innovación educativa con las infancias y la relevancia que tienen estos procesos en la búsqueda de alternativas justas, solidarias y amigables con el medio ambiente, como lo es la Unión de Cooperativas Tosepan y específicamente Tosepan Kalnemachtiloyan.

Referencias:

- Benton, A. 2017. Paisaje Lingüístico en Tosepan Kalnemachtiloyan: “Lecturas” sobre Educación Intercultural y Revitalización.

- Unión de Cooperativas Tosepan & Circo Maya (eds.). (2018) ¡Somos Tosepan! 40 años haciendo camino.

Escrito por: Mary Jose Torre, estudiante de segundo semestre de la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.

-

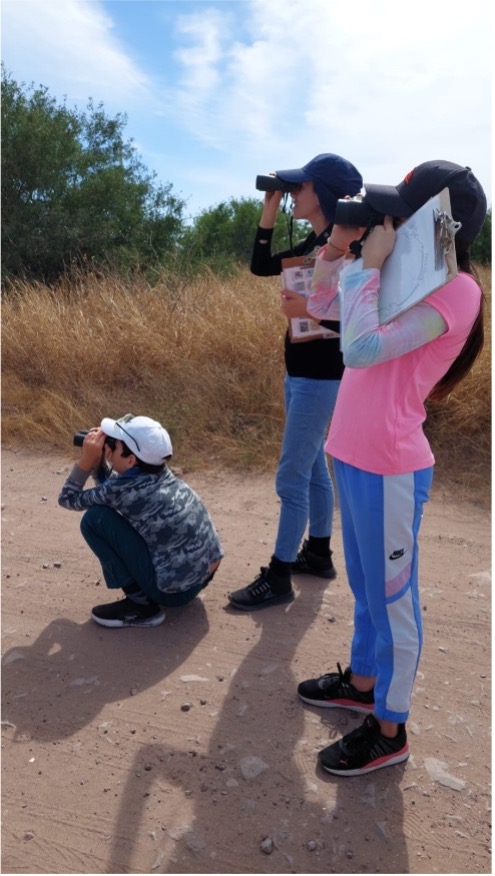

Observación de Aves como Estrategia para la Innovación en el Aprendizaje en Infantes y Jóvenes

Por Mariana Lazcano Ferrat, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Cada vez más existen actividades de observación de aves vinculadas a la academia formal y aumentan los grupos de jóvenes que, de forma recreativa, observan aves en entornos urbanos y silvestres.

En los últimos seis años he trabajado observando aves playeras y marinas con grupos de niños y jóvenes en el Área de Protección de Flora y Fauna: Islas del Golfo de California, Isla las Ánimas (Isla el Maviri).

Gracias a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad en la Universidad del Medio Ambiente he podido comprender, desde lo académico, los siguientes beneficios en la Educación de las y los niños:

1 | FORTALECE LA CONEXIÓN CON LA NATURALEZA

Los niños y niñas que desarrollan actividades en la naturaleza, poco a poco, se sienten más cómodos y aumentan su capacidad de concentración, al grado en que el sol, la arena, el viento, los insectos y demás elementos -que podrían ser molestos- ahora, dejan de serlo y pueden disfrutar de los entornos naturales con mayor templanza y confianza.

Lo que he apreciado en el tiempo es que esto se traduce en el autogobierno del niño en situaciones retadoras.

2 | ESTIMULA LA CURIOSIDAD y CAPACIDAD DE ASOMBRO

El asombro de los niños y niñas que ven con detenimiento las formas de picos y patas, el plumaje y sus comportamientos en diferentes hábitats promueve el interés por investigar los porqués y los paraqués de las adaptaciones, su distribución, su vuelo, su crianza, su comida, sus nidos.

Ver un águila pescadora, un pelicano o un Martín pescador en plena caza hace que, por un momento, los chicos se trasladen al mundo de la supervivencia, llenos de emoción y admiración por estas especies. Sin duda, son observaciones que los emocionan y comparten con familiares, como momentos de grandes hazañas de las aves en supervivencia.

3 | APRENDIZAJE COLABORATIVO

Normalmente, se trabaja en grupos de tres niños o niñas para poder observar las aves con binoculares, buscar la especie en las guías y hacer el registro. Esto implica que aprendan a comunicarse y escucharse, compartir información, organizarse y confiar entre ellos y ellas para poder realizar la actividad en conjunto.

4 | APRENDIZAJE AUTÓNOMO

El manejo de los equipos, muchas veces, implica que ellos desarrollen sus propias estrategias en la manera para manipularlos y adaptándolos a sus necesidades, de igual forma, tienen la oportunidad de seguir investigando por su cuenta aquello que les cause curiosidad, e inclusive, utilizar herramientas digitales por su cuenta.

5 | DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS

Con la libertad de estar en el campo cumpliendo una tarea muy específica de identificación de aves, los niños y las niñas practican la observación con detalle, la cual va ligada a la paciencia y calma. Esto es sumamente valioso en estos tiempos para evitar la gratificación instantánea que está en boga por la digitalización de la vida.

6 | BASES DE CIENCIA CIUDADANA

El trabajar con equipos como: binoculares, telescopios, guías y tablas de registro, genera en los niños y niñas un sentido de importancia; de pronto, se dan cuenta que su trabajo importa, que hay que ser formales en el conteo, en la búsqueda de información, en la comparación y elección de características de las aves para poderlas registrar con veracidad.

Desde mi punto de vista, este reconocimiento de la importancia de su trabajo se vincula con la autoestima y con las capacidades que pueden desarrollar para fomentar la participación pública en la ciencia ciudadana, que es tan relevante para poder entender el mundo en esta realidad de cambio climático.

7 | PENSAMIENTO MULTIDIMENSIONAL (PMD) CONSTRUCCIÓN A PARTIR DEL OBJETO

En el proceso de avistamiento se necesita la tolerancia y el manejo de la incertidumbre; uno nunca sabe que aves se van a presentar, ni por cuánto tiempo. El debate entre el equipo es esencial para decidir las características relevantes para la identificación, o la capacidad de indagar acerca de lo que hace esa ave en ese sitio en particular, pensar creativamente acerca de lo que estará comiendo y pensar críticamente para analizar las adaptaciones que les permiten convivir con otras especies en los mismos sitios de alimentación, también es necesario cuidar sus movimientos y tono de voz para no asustarlas, todos son elementos que conforman el Pensamiento Multidimensional.

8 | MEDIACIÓN ENTRE PARES

Es común ver niños o niñas más grades que otros y que cuentan con habilidades naturales, además de que han estado expuestos a las aves con anterioridad, es por esto que, se vuelven mediadores de los niños o niñas que encuentran más dificultad para el avistamiento; ellos traen a la experiencia los conocimientos adquiridos y los utilizan con sus pares para que la experiencia fluya y genere una comunidad de confianza responsable de su propio aprendizaje.

9 | TOMAN RIESGOS MEDIDOS

Al estar en la naturaleza y tener independencia de movimiento, los niños y jóvenes van considerando por donde caminar, pararse y subirse, así empiezan a medir sus riesgos y sus capacidades de respuesta. Cuando deciden donde parar o establecerse para el avistamiento, es porque consideraron el lugar donde se siente físicamente cómodos y seguros, ya evaluaron los riesgos, sus deseos y sus capacidades previas.

10 | VEN UNA POSIBILIDAD DE FUTURO

En múltiples ocasiones, hemos terminado una actividad de avistamiento y se me ha acercado un chico o chica y -con una alegría particular- me dicen que “ya se vieron en su futuro”, ellos descubrieron que quieren hacer “esto” cuando sean grandes; aquel “ya me ví” está lleno de ilusión y de ganas por plantearse nuevos escenarios para el resto de su vida.

He sido muy afortunada de convivir con muchos niños y niñas que ahora disfrutan del avistamiento de aves; aprendo cada día de ellos y de las aves que observamos.

Las clases en la Universidad del Medio Ambiente me han permitido conceptualizar todos estos beneficios que pudieran pasar inadvertidos, si se considera sólo como una salida de campo o una actividad lúdica de más.

Más allá de su importancia en los sistemas naturales, las aves se han vuelto una pila en mi corazón.

-

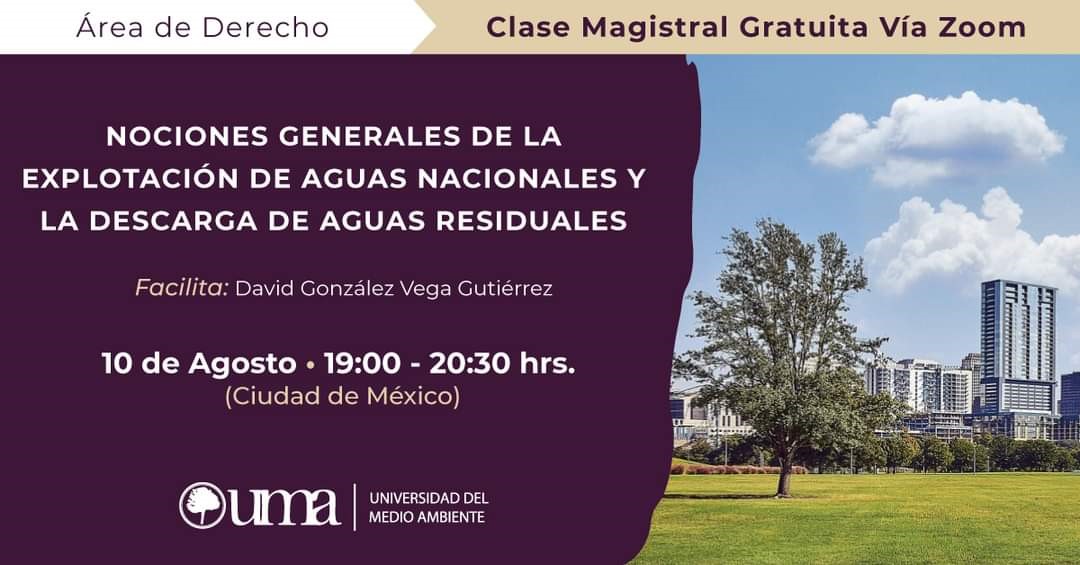

Nociones Generales de la Explotación de Aguas Nacionales y Descarga de Aguas Residuales

El pasado 10 de agosto se llevó a cabo la clase magistral “Nociones Generales de la Explotación de Aguas Nacionales y la Descarga de Aguas Residuales”, como un preámbulo al Taller Virtual Cumplimiento Empresarial de la Normatividad Ambiental.

La clase fue facilitada por David González Vega Gutiérrez egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y se encuentra en proceso de culminar su Maestría en Derecho Ambiental.

El objetivo principal de la clase fue el de dar a conocer el régimen jurídico de la explotación de las aguas nacionales y cómo se encuentra la política hídrica en México.

¿De quién es el agua y cómo se regula?

Los conflictos hídricos hoy son una realidad, ya que el incumplimiento en la gestión del agua está generando severos conflictos socioambientales.

La propiedad de las aguas corresponde originalmente a la nación, y se definen con base en la capacidad de carga de los acuíferos, esta es fundamental de la regulación normativa del agua.

Por lo anterior se tiene tres clases de zonas definidas de regulación:

- Zonas de libre alumbramiento.

- Zona reglamentada

- Zona de veda

¿Cómo funciona el régimen hídrico en México?

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es la entidad del gobierno que regula la administración del agua mediante la emisión y extinción de concesiones, lo anterior, cuidando el balance hídrico entre la extracción y la recarga de los acuíferos.

El principal objetivo es que no exista una sobre explotación de los recursos hídricos, por lo cual la CONAGUA tiene facultades para definir, autorizar y suspender usos del agua, privilegiando en todo momento el uso público, en atención al derecho humano al agua.

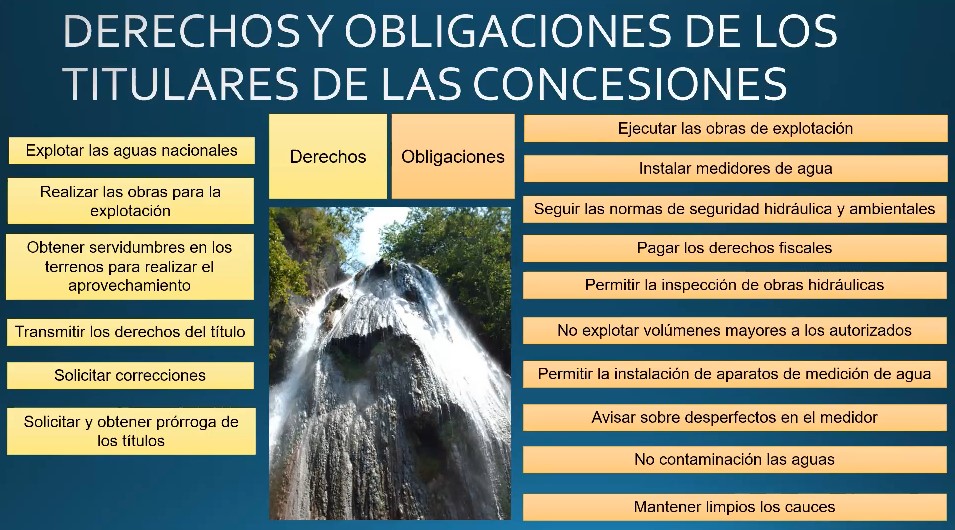

Títulos de concesión

Los títulos de concesión se tramitan ante CONAGUA, mediante los Organismos de Cuenca. Su vigencia va de los 5 a los 30 años. Tiene asociado un pago de derechos por metro cúbico de explotación otorgada.

En la Ley Federal de Derechos se establece el monto del costo por metro cúbico de agua a explorar, y se define de acuerdo al uso que se le pretende dar (industrial, doméstica, pecuario, etc.) y en qué región del país se pretende ocupar.

Los títulos de concesión tienen definidos los derechos y obligaciones que deben de cumplir los propietarios de dichos títulos.

©David González

©David González Procedimientos Administrativos de las concesiones

Los títulos de concesión están sujetos los siguientes procedimientos administrativos:

- Prórrogas

- Transmisión de Títulos de Concesión

- Suspensión de los Títulos de Concesión

- Extinción

- Caducidad

- Revocación

Los incumplimientos a los términos de los títulos de concesión también son susceptibles de imposición de sanciones económicas.

Obras de infraestructura hidráulica para el aprovechamiento de aguas nacionales

Los pozos son una de las obras de infraestructura de aprovechamiento del agua y requieren de un permiso de la CONAGUA.

Descargas de Agua Residuales

Otras regulaciones del Agua son los Permisos de Descarga, se relacionan con la descarga e infiltración de aguas residuales a cuerpos de agua nacionales, para lo cual, la CONAGUA otorga dichos permisos.

Las aguas residuales deben ser tratadas previo a su descarga y cumplir con los límites máximos permisibles de contaminantes establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas.

Para lo anterior, el permisionario debe de evidenciar que la calidad del agua a descargar se encuentra dentro de los límites máximos permisibles.

Dicha evidencia se obtiene mediante análisis realizados por entidades acreditadas únicamente por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Procedimientos Administrativos de los permisos de descarga

Debido al incumplimiento de las Suspensión

- Revocación

Zona Federal de Competencia de la CONAGUA

Un punto importante que señaló el facilitador sobre la gestión del agua es la Zona Federal de Competencia de la CONAGUA, entendida como la tierra por donde pasan los cuerpos de agua (cauces y márgenes), que se considera zona federal, es decir, son bienes nacionales.

En dichas zonas, en donde puede haber construcciones de obras, también son susceptibles de uso, que se otorga mediante concesión emitida por CONAGUA.

Sanciones

Todo incumplimiento a un título de concesión (suministro de agua, uso de zona federal) o a un permiso de descarga genera sanciones.

En este sentido, la CONAGUA determina la responsabilidad administrativa incurrida, que deriva en la imposición de una multa, cuyo monto se define de conformidad con el tipo de daño y condiciones del concesionario.

Escrito por Rosalba López González estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

Te invitamos a inscribirte en el taller virtual de «Cumplimiento Empresarial de la Normatividad Ambiental», a través del cual podrás conocer más y trabajar con otros casos prácticos.

Cumplimiento Empresarial de la Normatividad Ambiental

Modalidad: Virtual

Fecha: Del 8 de septiembre al 2 de octubre del 2023 (duración de 4 semanas)

Clases virtuales de viernes a lunes de 18:00 a 20:00 horas

Duración: 32 horasConoce las principales obligaciones ambientales que todo proyecto necesita seguir para procurar un desarrollo sustentable.

Carrito – Universidad del Medio Ambiente (universidaddelmedioambiente.com)

-

Plantas medicinales: conocimiento y práctica de la herbolaria

El presente artículo tiene el objetivo de exponer un poco sobre el conocimiento y práctica de la herbolaria como área de estudio de las plantas y su uso médico. Además, se describe la experiencia personal y los aprendizajes obtenidos luego del taller de Herbolaria que se imparte en la Universidad del Medio Ambiente (UMA).

-

El Poder Transformador de la Comunidad UMA

Comunidad UMA

Hoy podrás leer una conversación inspiradora con Patricia Serna Valencia, una exalumna del Green MBA de la Universidad del Medio Ambiente. En esta nueva publicación del Blog podremos explorar cómo Patricia encontró un profundo sentido de pertenencia y crecimiento en la comunidad UMA, y cómo esta experiencia influyó en su viaje hacia la creación de un mundo más sostenible.

¿Cómo fue tu experiencia durante tus estudios en la UMA?

¡Hola! Estoy emocionada de compartir mi historia. Durante mi cuarto semestre, tras un año de pausa en mi Maestría en Administración de Empresas Socioambientales, tuve la dicha de experimentar cómo la comunidad UMA me envolvió nuevamente en un cálido abrazo, como si estuviera regresando a casa. Esta sensación de comunidad se convirtió en un aprendizaje en sí mismo, mostrándome la importancia de un entorno solidario y colaborativo.

¿Cómo dirías que la comunidad UMA trascendió en ti?

La comunidad UMA se convirtió en mucho más que un espacio académico. Aquí encontré a individuos diversos, todos comprometidos con su desarrollo personal y la visión compartida de un mundo más sostenible. Esta conexión me ayudó a abrazar los cambios constantes de la vida con una perspectiva más positiva y a celebrar los logros de manera mucho más significativa. La comunidad me otorgó un sentido profundo de pertenencia y un propósito sólido, lo que me empoderó para enfrentar los desafíos de la sostenibilidad con valentía y confianza.

También, una lección que atesoro es que formar parte de una comunidad genuina implica un apoyo constante. En los momentos difíciles, siempre pude confiar en mis compañeros y profesores de la UMA para obtener orientación y apoyo. Del mismo modo, compartir triunfos y alegrías con la comunidad multiplicó la emoción y fortaleció mi sensación de logro. Estos vínculos se convirtieron en un tejido de seguridad y gratitud que enriqueció cada aspecto de mi experiencia.

¿Cómo sientes que tus estudios en la UMA ha influido en tu compromiso con la sostenibilidad global?

Es importante comentar que, mi tiempo en la comunidad UMA solidificó mi compromiso con la sostenibilidad y mi deseo de contribuir a un mundo mejor. Trabajar junto a personas diversas, cada una con su propia perspectiva y vitalidad, me ayudó a abordar los desafíos de la sostenibilidad de manera más equilibrada y optimista. La comunidad me brindó un constante recordatorio de que no estamos solos en esta misión y que, juntos, podemos lograr un impacto significativo en los ámbitos económico, social y ambiental.

Cierre de entrevista

Siempre es sorprendente escuchar cómo la comunidad UMA ha dejado una huella duradera en la visión y compromiso de sus estudiantes, exalumnas y docentes. Para cerrar nos gustaría agradecer a Patricia Serna Valencia por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros. Como a todos los exalumnos les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos y tu continuo esfuerzo por un mundo más sostenible. Recuerda ,la Comunidad UMA, siempre tendrá la puerta abierta para ti.

Te interesa estudiar en la Universidad del Medio Ambiente

Te invitamos a estudiar la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales. Puedes conocer más sobre la Green MBA en este enlace. También, pueden acercarse y aclarar sus dudas con la Directora de la Facultad de Negocios, Annabel Membrillo a través de su correo: areanegocios@universidaddelmedioambiente.com.mx .

Escrito por Erick Alanis, (estudiante de la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales, generación 2022 en la Universidad del Medio Ambiente).

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien la escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Ideas para construir un saber ambiental

Por Patricia Cuevas, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

La sostenibilidad como concepto tiene muchas definiciones. Una que me ha hecho más sentido últimamente, gracias a mis seminarios en la Maestría de Innovación Educativa para la Sostenibilidad es la que comparte Leonardo Boff, ecologista brasileño, que dice: “Hacer sostenible también la comunidad de vida: no existe el medio ambiente, como algo secundario y periférico. Nosotros no existimos: coexistimos y somos todos interdependientes.”

Así mismo la sostenibilidad es una serie de acciones, que se viven en el día a día. Esta práctica se puede aprender de otros y a la vez empieza por une misme.

La UMA pone al centro de su modelo educativo la sostenibilidad y regeneración para llevar a la práctica cotidiana acciones que suceden en los diferentes contextos y realidades de las y los estudiantes y/o profesores que conforman una gran comunidad de aprendizaje. Y como comunidad de aprendizaje sabemos que no hay una sola “receta” de sostenibilidad, más bien ser sostenible tiene que ver con cómo la practicamos y qué aprendemos de ese proceso.

¿Por qué hacer sostenibilidad en la educación?

Si partimos de que el proceso de ser sostenible es un aprendizaje para toda la vida, al estar en la comunidad de aprendizaje, que bien puede ser: el aula, la escuela, un seminario, un congreso, un diplomado o cualquier variante del encuentro; podemos decir que hay una oportunidad para construir esa práctica propia y/o colectiva de sostenibilidad.

¿De qué se compone esa práctica?

Considerando que hay una enorme diversidad de contextos y cosmovisiones, la práctica de sostenibilidad no es una sola y más bien se puede apreciar como si fuera un caleidoscopio de diferentes versiones o maneras de ser sostenible.

Sin embargo, hay un componente básico que se va construyendo a lo largo de la vida, y ese es el saber ambiental.

El saber ambiental, es un término acuñado por Enrique Leff, ambientalista mexicano, que nos habla de un conjunto de conocimientos, saberes científicos y no científicos, valores, saberes tradicionales, conocimientos prácticos que sumados, son el soporte para transformar las relaciones sociedad-naturaleza.Es decir que, hacerse de un saber ambiental es construir la capacidad de tener una visión crítica y sistémica para replantear cómo vivimos en relación con el ambiente.