¡Tu carrito está actualmente vacío!

Blog

-

Transformación hacia una vida más agroecológica

La transformación hacia una vida más agroecológica parte desde la reflexión interna y se expande hacia el entorno exterior. El presente escrito aborda el proceso de acercamiento hacia la agroecología y algunas recomendaciones prácticas y sencillas.

-

Mi línea del tiempo hasta llegar a la Universidad del Medio Ambiente

En este espacio quiero contar mi línea de tiempo hasta llegar a la Universidad del medio ambiente.

-

Huellas autobiográficas:

Hace algún tiempo que comencé a explorar mi interés por recorrer el mundo buscando lugares, proyectos, personas y pistas de quienes viven en armonía consigo mismos y con el lugar que habitan.

Me motiva ponerme la mochila de nómada, y los lentes de asombro para descubrirme a mí misma, a las personas y el entorno.

En este blog comparto unos trazos de mi línea del tiempo, donde ilustro lo que ha dejado huella en mi búsqueda profesional en relación con llegar a la Universidad del Medio Ambiente, en donde estudié la Maestría de Proyectos Socioambientales MAPS .

-

Búsqueda del bienestar personal y el entorno:

Por lo tanto, quiero compartir momentos que para mi han sido significativos en este proceso de búsqueda por la armonía personal y con el entorno.

Foto tomada por Monica Tostado, 2018.

-

Un viaje significativo:

En el verano 2008, al terminar la prepa, con amigos y el arquitecto @IgnacioUlacia partimos en una combi de Guadalajara a los estados de Oaxaca y Chiapas, en una de las paradas visitamos un proyecto social de alumnos en San Juan Cancuc, aquí me llamó mucho la atención que una universidad tuviera un proyecto social en la comunidad.

Me pareció fascinante observar cómo vestían, comían, dormían, oraban. Este viaje fue muy significativo ya que fuimos alojados en casas de personas locales. En nuestros tiempos libres predominaban caminatas de conexión con la naturaleza. Este viaje influyó en que cambiara de licenciatura a la que estaba por ingresar.

-

Visitando una Ecoaldea:

En 2011 conozcí Teopantli Kalpulli, una ecoaldea con más de 35 años en la búsqueda por integrar salud, permacultura y sociedad, de una forma armónica y práctica. Allí conocí a una amiga y maestra, Beatriz Cardenas, quien nos compartió sus conocimientos sobre cocina vegetariana, astrología y cosmética natural. Poner en práctica estos saberes ha transformado mi estilo de vida.

-

Inicios en la permacultura y agroecología:

En el verano del 2012, tuve mis primeros contactos con la agroecología y la permacultura. Tomé un curso de Sistemas Ecológicos impartido por Gerardo Ruiz, el cual fue diseñado en conjunto con su mentor Holger Hieronimi. Este curso estimulando aún más mi interés por conocer más proyectos con temas de construcción sostenible, tecnología del agua, agroecología y cosmética natural.

-

La Universidad del Medio Ambiente:

En 2018 me enteré que existía la UMA. En cuanto me fue posible, en enero del 2019 me inscribí a la Maestría de Diseño Arquitectura y Construcción. Destaqué mi interés en las materias lectura de lugar y construcción con tierra. Fue una grata experiencia escuchar la sabiduría de Oscar Haggerman de viva voz y su imperdible documental “El patio de mi casa”. El cual me inspiró a disfrutar las áreas verdes, donde hay vida y simplicidad. Luego decidí que quería ampliar el especto de conocimientos y por esto hice mi transición a la Maestría en Proyectos Socioambientales.

Fotografía tomada por Monica Tostado en el taller de construcción con tierra en la UMA.2019.

-

Colaboraciones e inspiraciones en el mundo empresarial:

En el 2021, en una colaboración con Francisco Bonilla quien lidera Synergy, empresa y consultora con firmes convicciones en el desarrollo de proyectos sostenibles con tecnología de agua y eficiencia energética, encuentro la inspiración y el ejemplo para los proyectos y emprendimientos socioambientales que quiero emprender.

Este acercamiento al diseño de espacios, aunado a mi pasión por viajar no tanto de forma turística, sino siendo y sintiendo de manera local, sumado a un fuerte llamado por emprender, me ha llevado a explorar el Agriturismo creando alianzas de hospitalidad para visitantes y amantes del bienestar. De donde surge el reciente emprendimiento social llamado “Tejiendo Casas” en conjunto con mi compañera Alexis Gutiérrez, el cual fue planteado como nuestro proyecto de titulación de la Maestría de Proyectos Socioambientales y Green MBA, el cuál fue presentado durante el mes de junio 2023 en la Universidad del Medio Ambiente.

Durante el 2023, me he visto impulsada a tejer una red de personas y lugares que comparten la búsqueda de temas afines a vivir en armonía con la naturaleza, llevando el cuidado de uno mismo, las personas, la biodiversidad, el lugar a emprendimientos prácticos y reales. Los cuales puedan sumar conocimiento a mis intereses en hospedaje, intercambio cultural, conexión con la naturaleza, tejido social, alimento agroecológico, innovación, y explorar de esta manera el planeta tierra.

-

El futuro:

Nos puede ayudar, en esos tiempos difíciles, a recordar que: «el amor no es solo una relación, sino que también es un asunto del alma «(Tomas Moore, 2009) .

Sigo en la búsqueda de un mundo sustentable y regenerativo, donde el bienestar personal, de los seres que me rodean y del entorno son la brújula.

Al terminar la maestría en Proyectos Socioambientales MAPS en la UMA en junio 2023, empiezo una nueva etapa donde me cuestiono mis creencias, y me acompaña la red de personas que he conocido, junto con una buena cosecha de aprendizajes.

Finalmente, invito al lector a hacer una breve recapitulación de los eventos y motivaciones le llevan a la UMA y compartirla.

Elaboración de Mónica Tostado Mónaco, Maestra en Proyectos Socioambientales 2023.

Bibliografía sugerida: Tomas Moore (2009) El cuidado del alma: cultivar lo profundo y lo sagrado en la vida cotidiana.

-

-

Mi experiencia sobre la nueva forma de pensar y vivir la Innovación Educativa

Por Paola Andrea Charria Espinosa, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Cuando me preguntan qué Maestría estoy haciendo, suelo responder: “Es una maestría en pedagogía… (pausa) con enfoque socioambiental”. Por alguna razón evito usar el nombre de “Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad”. Siento que no me van a entender, o que sueno un poco pretenciosa.

Con esta corta introducción, no quiero juzgar ni criticar el nombre que la Universidad otorga al Máster. Es simplemente la introducción sobre lo que compete a este texto. Mi objetivo es llegar a explicar lo que significa ahora para mí la “Innovación Educativa” y por qué en ciertos contextos me resulta difícil nombrarla.

Sin duda, los profesionales encargados de estructurar el pénsum de la maestría, hicieron un gran esfuerzo en el armado de este estudio de profundización, e intuyo, que nombrarla de esta manera va más allá de un ejercicio de adjetivar o etiquetar un producto en pro del marketing académico.

Nombrar, nominar, nos ayuda a distinguir una cosa de otra. Y esta distinción también hace parte de la “innovación”. La idea de ser/hacer algo diferente. Pero no se trata de nombrar las cosas de otra manera y que éstas sigan siendo las mismas de base. El nombre elegido para el máster implica cierto grado de responsabilidad, de compromiso. “Innovación Educativa para la Sostenibilidad” casi resulta ser una promesa, un anuncio de cambio.

Mi experiencia del aprendizaje y la transmisión de saberes

Mi intención al referirme a la maestría como “pedagogía con enfoque socioambiental” no es tanto por reducción, sino por traducción. Quiero darle a entender a mi interlocutor que lo que estoy tratando de hacer es un estudio sobre la educación y las formas como hacemos la educación.

Esa parte que nos resulta tan fundamental como seres humanos que es la experiencia del aprendizaje y la transmisión de saberes; y que, en esta universidad, en especial, se esfuerzan por darle un lugar importante a la naturaleza e intentan que los miembros de la comunidad educativa seamos conscientes de nuestro vínculo de coexistencia con ella y la urgente necesidad que tenemos de preservarla.

Quizás, el pudor que siento al referirme a la Maestría, es que en la frase “innovación educativa” hay implícita una crítica al orden actual. Hablar de innovación en el ámbito pedagógico tiene que ver con que las cosas en el mundo no están funcionando y es necesario hacer algo nuevo, algo diferente.

La crisis actual nos resulta evidente a todos. Sin embargo, es mucha la confianza que las personas depositan aún en los sistemas educativos tradicionales, y hablar de la necesidad de cambio en aquellos modelos, me resulta intimidante. Por alguna razón, temo que mis comentarios resultarían insultantes para quienes sí tienen fe en ese tipo de prácticas educativas.

Sin embargo, la misma Maestría me ha ofrecido respuestas: Lo que tendría que hacer, bajo la perspectiva de la “educación desde el encuentro”, es abrir un espacio de conversación. Un encuentro de presencias dispuestas a escucharse y a narrarse desde la experiencia. Sólo así, podría compartir, mostrarme al otro y narrarle por qué desconfío de los paradigmas educativos con los que crecí.

También sería la oportunidad para hacer en conjunto una crítica a la idea de innovación y revisar las creencias que cada uno tiene sobre lo que implica ser innovador. Entendiendo cómo sucede lo innovador desde las perspectivas: la innovación como genialidad, la innovación como práctica de resolución de problemas a través de procesos racionales técnicos-instrumentales y la innovación como producto.

Ahora bien, si en medio de la conversación con el otro, se diagnostican los problemas y dificultades que conlleva el orden actual, se podría llegar a la idea de la educación como herramienta para resolver dichos problemas.

No obstante, como concluimos junto el docente Benjamín Berlanga, “resolver problemas no necesariamente es hacer lo diferente”. Y lo que queremos precisamente, es cuestionar, transgredir, romper, subvertir los mecanismos de poder y de control actual.

Y bien, ¿en qué se basa esta idea de que las cosas puedan ser diferentes? Se basa en la idea de la pensadora, escritora y teórica política, Hanna Arendt; quien reflexiona sobre nuestra condición de natalidad: “La natalidad es la condición humana de ser comienzo, y tener la capacidad de comenzar algo nuevo”. Si ser mortal es la constante posibilidad de desaparecer, de pasar de estar siendo a no ser más, ser natal es la constante posibilidad de romper con la regularidad del cadente estar siendo y comenzar algo nuevo, inesperado, incalculable (Murillo 2009).

Así pues, los seres humanos no hemos nacido para morir, sino para siempre comenzar algo nuevo. A través de las acciones podemos forjar un mundo capaz de crearse ante las preguntas: quiénes somos y quiénes queremos ser. Es la manera como podemos llegar a pensar para cuestionar.

Es posible que ocurra un cambio de ética cuando seamos capaces de preguntarnos: ¿Esto está bien? ¿Esto es justo? ¿Por qué tiene que ser así? Es primordial que lleguemos a ser conscientes de los dispositivos colonialistas, machistas y patriarcales que nos producen como seres humanos. Y es prioritario activar nuestra memoria histórica, preservar la sabiduría tradicional, la que fue transmitida de generación en generación, en donde la relación con la naturaleza no funciona desde el extrativismo, sino desde el reconocimiento de nuestra interdependencia.

Entonces ¿Qué es la Innovación Educativa?

La innovación en la educación parte entonces de la necesidad y el deseo de cambios profundos y radicales. Porque si es posible hacer lo nuevo, nuestro rol como educadores o transmisores de humanidad; es contagiar a los demás de que todos somos y podemos hacer lo nuevo.

Para ello hay que construir el espacio pedagógico, crear entornos fértiles. Gestionar momentos de interacción, diálogo, conversación, escucha atenta. Disponerse a dar, a donar la palabra y la escucha. Realizar encuentros para hacer comunidad.

Una comunidad que huye de las relaciones asimétricas y los roles establecidos (docente/alumno). Un espacio de resignificación para hacernos juntos sujetos y construir en comunidad los futuros deseados. Estos encuentros entre sujetos exigen crear condiciones de hospitalidad, acogida, tacto, deferencia. Para ello es necesario instalar un espacio de confianza en donde todos y todas puedan decirse, narrarse a sí mismos desde su propia experiencia.

Ahora bien, ¿por qué para este modelo educativo resulta importante la narración que los sujetos hacen de sí mismos?

Este pensamiento está configurado desde la creencia de que la crisis narrativa conlleva a una crisis educativa.

Ya que “no es posible descubrir el sentido de la vida si uno no es capaz de articularla narrativamente. Encontrar un sentido para la vida depende del enmarque que demos a las expresiones significativas adecuadas” (Mèlich 1996).

La crisis actual de la educación es, entre otras cosas, una crisis de capacidad narrativa y expresiva del ser humano, una crisis lingüística. Esta incluye nuestra relación con el lenguaje escrito, con el texto.

Este modelo educativo innovador propone emplear la conversación y la lectura como instrumentos, para que, a través de ellos, se puedan generar entornos fértiles que activen la condición de lo nuevo en cada sujeto, hasta llegar a gestar alteraciones emancipatorias. Hasta alterar nuestra realidad actual.

Mi reflexión sobre esta nueva forma de pensar y vivir la innovación es que, la innovación requiere un posicionamiento ético y político en el que debo dar valor a mi deseo de cuestionar y transgredir el orden actual. Que resolver problemas no necesariamente es hacer lo diferente. Pero que, al reconocer mi propia condición de natalidad, se abre la posibilidad de siempre volver a empezar. Que, como sujeto, existe en mí la voluntad de quiebre, en donde puedo ser capaz de decir ¡No, ya basta! Y que, al compartir mi experiencia con los otros, también puedo compartir mis deseos de futuro e intentar construirlo juntos. Porque en el centro de lo educativo están las relaciones humanas y la posibilidad de hacernos juntos.

REFERENCIAS

- Murillo Urrutia, José Andrés (2009). Mortalidad y natalidad, del amor a la acción Heidegger y Arendt Revista internacional de filosofía política. págs. 111-129.

- Mèlich, Joan-Carles (1996). El texto como otro.

-

Humedal IMSS, Amanalco: sistema de tratamiento de aguas residuales

Usar un humedal como sistema de tratamiento de aguas residuales es uno de los múltiples sistemas que se pueden implementar para resolver problemas de saneamiento. En una clase magistral organizada por la Universidad del Medio Ambiente, José Manuel Vichis habla de su experiencia en el proyecto del Humedal en el IMSS, Amanalco, Valle de Bravo.

-

El manejo integrado de plagas (MPI) en la agroecología

El manejo integrado de plagas (MIP) en la agroecología es una práctica que busca conciliar el entorno ecológico con la producción de alimentos. En otras palabras, se busca generar sistemas productivos más sustentables. El presente artículo expone algunos tipos de manejos integrados de plagas y sus bondades y ventajas para las y los agricultores.

-

Turismo rural y cuidado del lugar

Territorio rural en México

Desde 1992, la propiedad social de la tierra, conocida como tierra ejidal en México, enfrenta fuertes desafíos ante un mercado de tierras que propicia procesos de privatización, particularmente en contextos de urbanización en localidades rurales (Velázquez Hernández, E. & López Romero, 2022).

Parafraseando a Velázquez Hernández, E. & López Romero (2022), los análisis sobre diferentes problemáticas asociadas a los cambios en el territorio provocados por una urbanización acelerada corresponden a su estudio desde las disciplinas del derecho, urbanismo, sociología política y jurídica, arquitectura, geografía y las ciencias biológicas.

Fotografía de Paulina Urquiza en linderos de la UMA

En la UMA, desde la Maestría de Proyectos Socioambientales (MAPS) tengo la oportunidad de explorar el tema territorio rural desde las asignaturas relacionadas con arquitectura, turismo y negocios logrando un acercamiento interdisciplinario a la importancia de conocer las dinámicas del territorio.

Acatitlán, un territorio rural

San Mateo Acatitlán se ubica en el Estado de México, a medio camino rumbo a Avándaro, el cual es un conocido asentamiento de residencias de lujo de fin de semana y fraccionamientos exclusivos, su desarrollo ha ido en aumento desde los años 70.

Avándaro es vecino al pueblo Valle de Bravo, el cual cuenta con una presa que abastece de agua a la CDMX y que también cuenta con gran afluencia de turismo al ser declarado como Pueblo Mágico en el 2005.

Presa de Valle de Bravo que abastece de agua a la CDMX

En Acatitlán predomina el modo de vida de un poblado agrícola y ganadero, sin embargo, presenta un aumento de población foránea y nuevas dinámicas del lugar a partir de la construcción del ramal de la autopista Toluca-Zitácuaro, desde 2010, sobre el antiguo Camino Real.

La localidad se está paulatinamente usando como un sitio de turismo de fines de semana, convirtiéndose en un destino de turismo rural, siendo parte del municipio Valle de Bravo.

Turismo rural en Acatitlán

En la actualidad, el turismo rural brinda una salida o escape para miles de turistas citadinos y una oportunidad para revitalizar las economías rurales. El turismo rural es un sustituto parcial del turismo urbano o masivo en momentos difíciles (Bhattarai et al., 2005; Drakos y Kutan, 2003; Yuan, 2005).

Por lo tanto, para activar la economía rural sin la venta de tierras ejidales y privatización de las mismas se propone la alternativa de impulsar la renta de propiedades para conservar el patrimonio territorial por parte de la gente originaria.

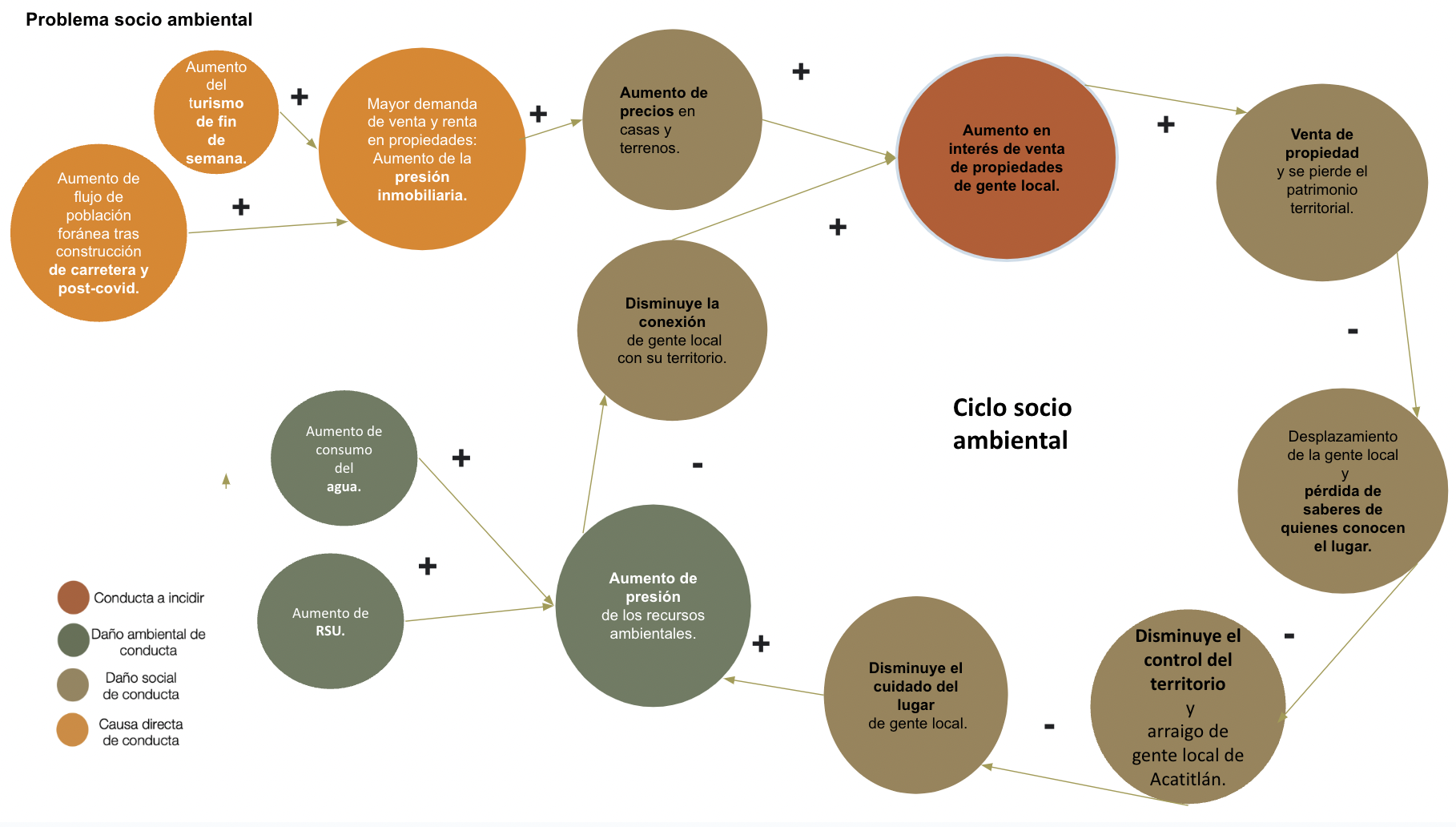

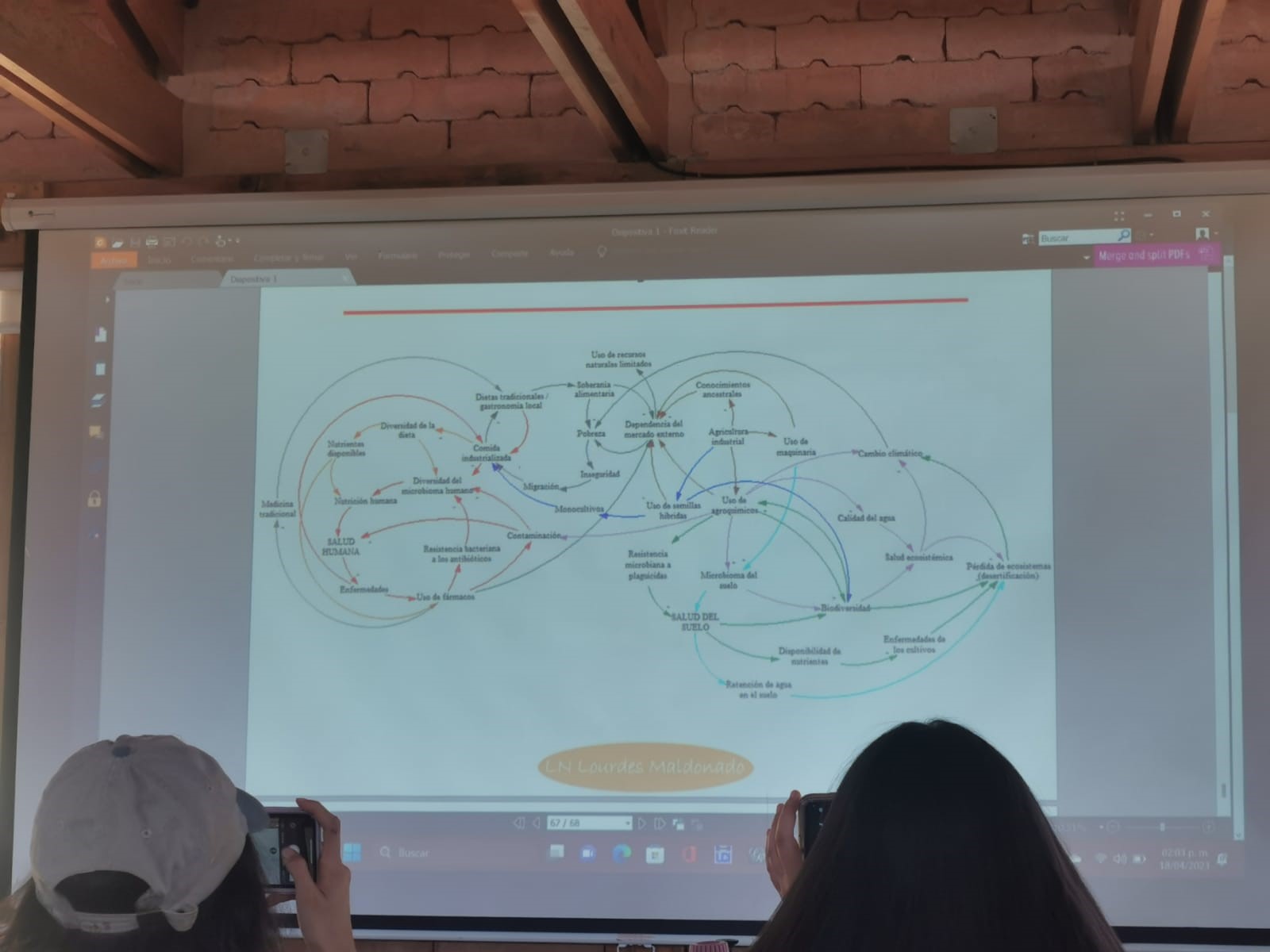

A continuación, se presenta el un ciclo socioambiental visto desde la perspectiva del problema socio ambiental relacionado con pérdida de cuidado del lugar y tenencia de la tierra de la gente local.

Lo cual está relacionado con el aumento de visitantes interesados en comprar y el aumento desplazamiento de gente local que implica la pérdida de saberes de quienes conocen el lugar y una aumento en la presión de los recursos del medio ambiente.

Imagen del ejercicio planteamiento del problema desde pensamiento sistémico (Mónica Tostado)

Alternativas de visitar un lugar

El turismo rural implica viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad. Así como todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma. Con el propósito de experimentar el encuentro con las diferentes formas de vivir de las comunidades que habitan en un ambiente rural y además sensibilizarse sobre el respeto y valor de su identidad cultural (Semarnat, 2022).

El turista no es un visitante-observador en un día de paseo, es una persona que forma parte activa de la comunidad durante su estancia en ella.

Por ello, durante su permanencia en la localidad, el turista aprende a preparar alimentos, a crear artesanías, aprende lenguas ancestrales y el uso de las plantas medicinales.

También cultiva y cosecha lo que cotidianamente consume; es actor en los eventos tradicionales de la comunidad, percibe y aprecia sus creencias.

Turismo rural que cuida el lugar

Las características del turismo rural que cuida el lugar son (Bello, 2017):

- Es un turismo planificado, controlado y gestionado por las comunidades mismas.

- Se reconoce como una actividad complementaria a otras actividades productivas.

- La redistribución de los beneficios es justa y equitativa.

- Genera espacios de diálogo entre civilizaciones con respeto mutuo.

- Invita a los participantes a reconocer y valorar la otredad.

- Conlleva un aprendizaje intercultural mutuo.

- Crea una interacción directa del viajero con el patrimonio biocultural a través de la participación en actividades tradicionales.

- Ayuda al viajero a comprender y valorar la fuerte conexión existente entre naturaleza y cultura de la comunidad anfitriona.

- Muestra al viajero que hay formas de vida basadas en relaciones de reciprocidad.

- Provoca una profunda transformación en el viajero.

- Aporta a la preservación del patrimonio biocultural.

- Es un medio de defensa de la autonomía de las comunidades.

Tendencias a espacios rurales

Según Maximiliano E. Korstanje (2020), diversos y nuevos segmentos humanos tienden o tenderán a desplazarse hacia zonas de ruralidad, o lo que Scott Lash y John Urry (1993) llaman wild spaces (espacios salvajes).

El turismo rural comprende aquellos viajes cuyo propósito es realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural (Semarnat, 2022).

Las acciones del visitante impactan en la localidad rural que visita. Por lo tanto, si se impulsa la interacción con una comunidad rural pueden emerger proyectos socioambientales en beneficio del lugar.

Relación de habitantes que visitan el lugar y los que lo habitan

“Que haya una buena relación entre la gente y el lugar es básico, no debería haber ningún proyecto inmerso que no esté en su contexto originario que no procure atender la relación con la gente local. Este tejido humano con el lugar es la base de un diseño regenerativo” (Pauls, 2022).

La importancia de tejer redes con la comunidad local cuando visitas un lugar se relaciona con la oportunidad de conocer las dinámicas del lugar.

Impulsar la conexión de los visitantes con el lugar

Es indispensable fomentar la conexión con la naturaleza a través del conocimiento de los ciclos del lugar, el cuidado de la persona y otros seres vivos.

Así como, comprender otras narrativas sobre nuestras relaciones, sentires, creaciones y formas de cohabitar con lo no humano y humano. Y generar un compromiso con la biodiversidad y los medios de vida del lugar.

Finalmente, el respeto por cada especie es fundamental, pues fomenta que perdure la biodiversidad para las futuras generaciones, no desde el antropocentrismo, sino en consideración con el ecosistema mismo.

Elaboración de Mónica Tostado Mónaco, en proceso de titulación de Maestría en Proyectos Socioambientales 2023.

Referencias

Velázquez Hernández, E., & López Romero, P. C. (2022). La propiedad ejidal de la tierra en contextos de rururbanización en México: sus desafíos y oportunidades en una ciudad media (Xalapa, Veracruz). Historia Agraria De América Latina, 2(01), 174–196. https://doi.org/10.53077/haal.v2i01.87 (Original work published 19 de julio de 2022) Visitar https://haal.cl/index.php/haal/article/view/87/210

Bello Cervantes, I. y Pérez Serrano A. M. (2019). Turismo Biocultural: Relación entre el patrimonio biocultural y el fenómeno turístico. Experiencias investigativas. Scripta Ethnologica, 39. 109-128. https://www.redalyc.org/journal/148/14853734005/html/.

Ecobnb Red de alojamiento sustentable https://es.ecobnb.com/ visitado 7 abril 2023.

-

La Agroecología como ejercicio de cuidado

La agroecología se vuelve un ejercicio de cuidado al contemplar las relaciones ecológicas y sociales; ello fomenta el desarrollo saludable de la vida. Es así como iniciamos el presente artículo que te invitamos continuar leyendo.

-

B Corp: el poder de los negocios impulsando al mundo.

Este enfoque es el que distingue a las empresas con certificación B Corp de las demás: Favorecer una economía global, incluyente, equitativa y regenerativa.

-

Conocer el territorio antes de desarrollar un proyecto

Conocer la vida del territorio rural antes de desarrollar un proyecto

En este blog comparto mis sentires y pensares de la importancia de conocer un territorio antes de actuar con una impulsiva intervención de proyecto en un territorio rural.

Fotografía tomada en los jardines de la UMA por Paulina Urquiza en 2022.

¿Cómo preservar los territorios rurales?

Para afrontar el reto de preservar los territorios rurales, es necesario poner en movimiento una amplitud y diversidad de herramientas, prácticas y metodologías, las cuales, es favorable sean aplicadas en todas las escalas.

Desde la conceptual hasta la más táctica, algunas de ellas son: llevar una profunda lectura del lugar, elección de materiales que se encuentren en el sitio, análisis bioclimático, conocimiento de flujos de agua, corredores biológicos, infraestructura y gestión de residuos sólidos, conocimiento de las dinámicas, usos y costumbres de los locatarios en el territorio.

Sin embargo, no hay recetas para intervenir un territorio rural pero sí hay procesos, como bien comenta Osvaldo Villalobos en su blog. En lo que respecta a la participación, es un proceso en constante construcción, en la que con el tiempo y la práctica, todos los involucrados van desarrollando capacidades y aptitudes para participar cada vez de mejor manera (Villalobos,2022).

Conservar el territorio entendiendo el potencial y dinámicas del lugar

Para conocer el lugar, hay que observar desde múltiples perspectivas, estudiarlo con la gente que lo conoce mejor, sentirlo en cada una de sus fases, implica exhaustivas búsquedas para acercarse a conocer como se mueve.

¿Cuáles son las dinámicas del lugar? Su gente, el agua, corredores de animales, asolamientos, etc.

Por lo tanto, es importante observar las dinámicas naturales del lugar, respetarlas e identificar las posibles sinergias.

Ya que sólo conociendo a la gente, sus tradiciones y la percepción de su localidad se pueden implementar proyectos en los que los huéspedes temporales y dueños generan un cambio en la comunidad respetando el medio que los rodea, cambio que perdura sobre las nuevas (Merino, 2019).

Para saber más sobre el tema puede consultar a Norman Merino en: https://universidaddelmedioambiente.com/team/norman-j-rodea-merino-2/.

Conocer el lugar por 7 generaciones

Como menciona Merino (2019), cuando una familia es parte de un linaje de más de 7 generaciones de relación con un lugar, la cual presenta un desarrollo cultural refinado en sus conocimientos y relación de calidad de vida y es repentinamente movido a otro lugar completamente distinto, pierde gran parte del conocimiento y habilidad de cómo manejarse en ese nuevo entorno.

Desde situaciones cotidianas cómo: ¿Dónde o cómo obtener agua?, ¿Qué se come?, ¿Con qué me curo?, ¿Cómo produzco alimento?, ¿Cuántos ciclos agrícolas se pueden dar?. Hasta situaciones refinadas como: ¿Cómo construyo?, ¿Cómo cocino?, ¿Cómo adorno?, ¿Cómo rezo?.

Las comunidades rurales están vivas

Los suelos se erosionan y las comunidades rurales se erosionan, causado por el bajo entendimiento y bajo desarrollo cultural que son las puertas a prácticas invasivas que erosionaron los suelos, ecosistemas y calidad de vida socioambiental. Por lo tanto, a mayor entendimiento del lugar, menor erosión.

Es importante destacar que entre más se conoce el territorio a nivel técnico, aunado a la sensibilidad social y por lo tanto a la calidad relacional, mejores propuestas pueden emerger. Los lugares tienen historia, tienen características propias y diría que tienen alma.

¿Cómo promover la realización del ser humano en el medio rural para lograr una sociedad más justa y creadora?

Una propuesta de proyecto: Tejiendo Casas

Las decisiones que los seres humanos tomamos sobre la relación con los territorios y el medio ambiente, tendrán consecuencias directas hacia el resto del país y del planeta.

Destinos rurales inigualables serán aquellos que preserven sus ecosistemas, y la autenticidad del sitio.

Tras 4 años de observación intermitente en Acatitlán, entre estudiantes de la UMA, surge el proyecto Tejiendo Casas el cual busca aumentar el cuidado del lugar a través de sus anfitriones locales.

Fotografía de la casa prueba piloto, familia de José Casas 2022, en Acatitlán

La propuesta del proyecto Tejiendo Casas consiste en que los visitantes de la UMA experimenten el turismo rural tejiendo comunidad cuando asisten a sus estudios en San Mateo Acatitlán. Lo que a su vez es un detonador de sensibilización ecológica y de cuidado del lugar.

Finalmente, el crear una red de servicios de hospedaje que habilite espacios en casas, que pertenezcan a anfitriones locales en comunidades rurales, fomentará la sensibilización del cuidado ecológico y vínculos de confianza con los habitantes.

Las buenas prácticas que se esperan para fomentar redes en el turismo rural en Acatitlán :

- Fomentar el liderazgo y la creatividad del anfitrión.

- Experiencias transformadoras para la cohesión social y el cuidado del entorno.

- Propiciar el entendimiento de las dinámicas del lugar. Y propiciar la convivencia sana entre locales y visitantes.

Elaboración de Mónica Tostado Mónaco, en proceso de titulación de Maestría en Proyectos Socioambientales 2023.

Referencias

Rodea, Norman Merino (2018) Extracto del documento “Modelo de Co-creación de Destinos y Evaluación de Impactos del Ecoturismo”, CONABIO.

Villalobos, Osvaldo 2022 Procesos participativos. Journal rural. https://journalrural.com.mx/2022/01/23/siempre-son-mejores-los-procesos-participativos-depende/. Visitado en mayo 2023.

-

Graduaciones UMAnas

El estudiar una maestría en la UMA permite que los estudiantes logren su desarrollo como agentes de cambio. Esto solo es posible a través del esfuerzo y dedicación invertido para llegar a uno de los momentos más emocionantes: la GRADUACIÓN.

https://universidaddelmedioambiente.com/dia-de-graduacion-abogados-ambientales/

El 03 de junio de 2023 se realizó la presentación de los proyectos de titulación de los estudiantes de las distintas maestrías que ofrece la Universidad del Medio Ambiente.

Las instalaciones de la UMA que a lo largo de dos años vieron a sus estudiantes de posgrado vivir momentos de alegría y orgullo para adentrarse a un proceso de transformación individual y profesional. Así que, en esta ocasión los maestrantes de diversas disciplinas presentaron sus proyectos de titulación a la Comunidad UMA y familiares.

Proyectos de titulación en la Maestría de Derecho Ambiental y Política Pública

Los proyectos que presentaron las futuras maestras de la MDAPP denotan un gran compromiso y transformación individual.

Todos los proyectos inician por definir una problemática socioambiental. Por ejemplo:

- “Elaboración de un Diagnóstico Socioambiental enfocado en el desarrollo de proyectos gasolineros presentes en la Ciudad de México; como un primer esfuerzo hacia la implementación de una Estrategia Socioambiental Corporativa.” Presentado por Estefanía Oaxaca Briseño.

Estefanía identificó y describió el problema, concretamente, realizó una comparación de alternativas porque considera que las empresas petroleras deberían ser capacees de desarrollar sus negocios bajo una agenda socioambiental.

Así mismo, compartió el dato de que hace algunos años las personas que laboraban en las gasolineras en México no recibían un salario, solo se mantenían de las propinas.

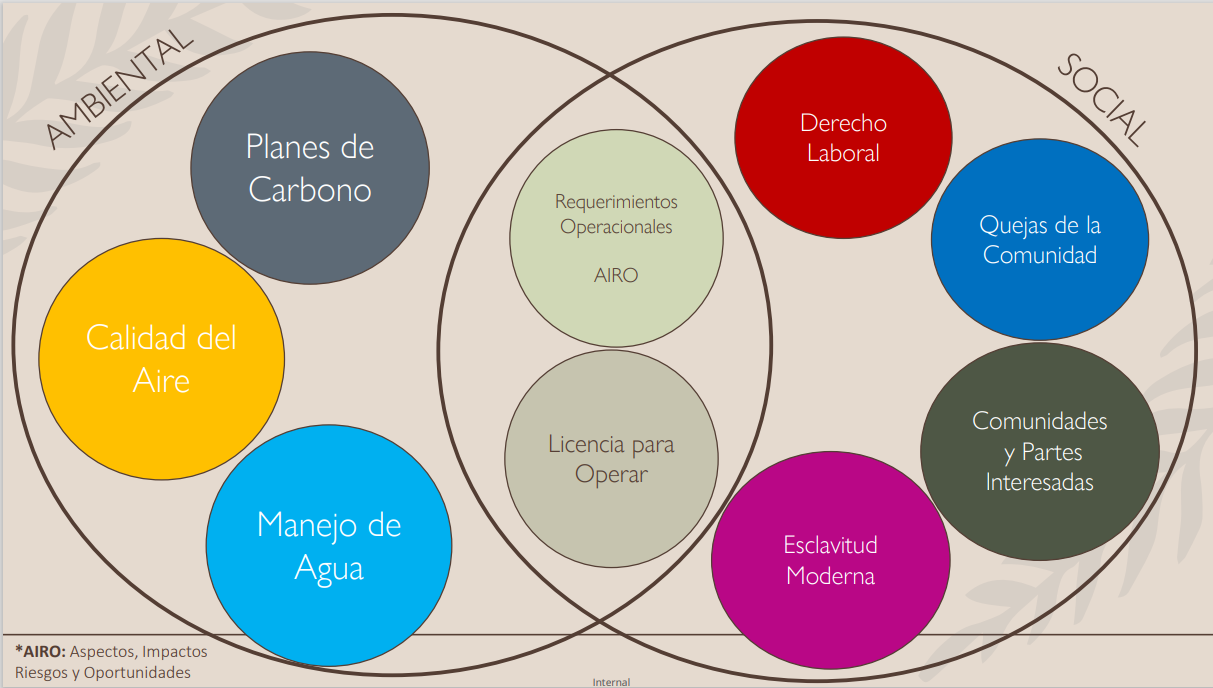

Diagrama elaborado por Estefanía Oaxaca Briseño

- “Implementación de las estrategias para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en las entidades federativas de México.” Presentado por Georgina Cabrera Aguirre.

Este proyecto se compone de una iniciativa para elaborar estrategias estatales de la Biodiversidad (ECUSBE).

Georgina mencionó que: “La UMA a través de su modelo educativo multidisciplinario me permitió, sin ser abogada, defender mi pasión de defensa a los animales a través de las herramientas que me permitieron transformarme.”

Diagrama elaborado por Georgina Cabrera Aguirre

Proyecta tu pasión

- “Diseño del sistema de monitoreo y evaluación de la estrategia de biodiversidad de la Ciudad de México.” Presentado por Michelle Montijo Arreguín.

Este proyecto abordó la problemática de la pérdida de la biodiversidad por políticas desarticuladas, basadas en evidencia incompleta. Dando como resultado acciones gubernamentales dispersas e insuficientes para detener y revertir dicho problema en la ciudad.

Diagrama elaborado por Michelle Montijo Arreguín

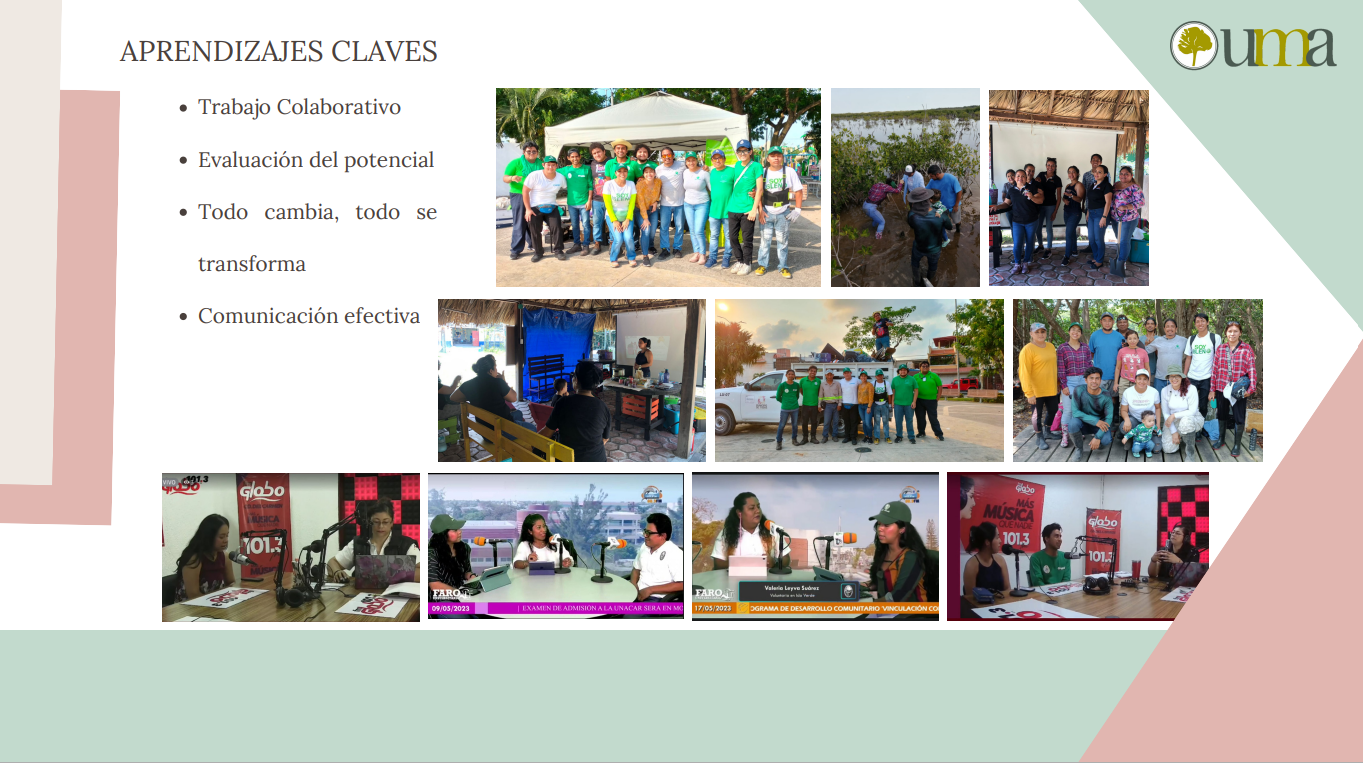

- “Propuesta de incentivación para la separación de residuos sólidos urbanos y disminución de su disposición irregular en ciudad del Carmen, Campeche con la finalidad de impulsar una mejor gestión de los residuos.” Proyecto que presentó Valeria Leyva Suárez.

A través de este proyecto Leyva busca la gestión integral de los residuos en su ciudad natal, en este proceso realizó campañas en las que pudo detectar aprendizajes clave como el trabajo colaborativo desde el potencial.

Diagrama elaborado por Valeria Leyva Suárez

Si te interesa saber más sobre los proyectos de maestría, envía un correo solicitando información a: kia@universidaddelmedioambiente.com.mx

Cosecha de ideas inspiradoras

La maestra Georgina Morales Osorio, aconsejo a las abogadas que mantuvieran ese entusiasmo, pues es «la gasolina» de sus proyectos.

Ante ello, Michelle mencionó que su entusiasmo radica en su familia, colegas y lectores a los que denomino “salvavidas”, para continuar día con día.

Como conclusión personal, ser estudiante de la MDAPP el proceso de transformación radica en nuestra forma de percibir, entender y abrazar al sistema del modelo educativo de la UMA. Me quedo y comparto las palabras de la nueva maestra en Derecho Ambiental y Política Pública: “Suéltate, conéctate y déjate fluir.”

¡FELICIDADES, MAESTRAS!

Escrito por Karmina Isabel Álvarez Velázquez estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

-

La importancia del pensamiento crítico en la arquitectura

El pensamiento crítico juega un papel esencial en todas las tomas de decisiones. Ser capaces de contrastar evidencias para tomar acciones, comprendiendo y pudiendo entender y valorar las pruebas, es fundamental para tomar el mejor rumbo posible. Mientras mejor informados estemos sobre las diferentes alternativas y seamos capaces de sopesar la fiabilidad de las fuentes, lograremos proyectos más nutridos. Este método para la toma de decisiones informadas nos ayudará a tener un proyecto arquitectónico más exitoso y contundente. Con esa premisa, la UMA, ofrece a sus estudiantes un seminario donde se obtienen las herramientas necesarias que ayudan a desarrollar la capacidad de contrastar fuentes y alternativas para lograr tomar mejores decisiones.

-

Impulsar cambios con amor y evidencias

Entrevista con Daniela Dorantes

Daniela Dorantes es Licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, CCM, Maestra en Política Pública Comparada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y consultora y docente en temas de evaluación y diseño de proyectos. Actualmente es Directora General de Servicios a la Juventud (SERAJ), organización de la sociedad civil dedicada a promover el empoderamiento de jóvenes y la construcción de una sociedad más justa e incluyente. La conocí en 2018, cuando yo cursaba el último semestre de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad en la Universidad del Medio Ambiente (UMA). Ella era la docente responsable del Taller de Indicadores, que tomamos todas las Maestrías juntas.

“Les estamos cargando milagros que no tienen”, nos dijo en la primera clase que tuvimos con ella, cuando nos explicó qué es un indicador y para qué sirve. Ahí me llamó la atención su manera de dar clases. Había un poco de humor que me llevaba a reír de un tema relacionado con números.

Daniela es una mujer muy directa, expresa lo que piensa y siente. Le mueve conectar profundamente con las personas. Por ejemplo, en su rol de docente, le emociona conectar con sus estudiantes y visitarles en sus proyectos. Genera alianzas, escucha a las personas de cerca. Su propósito es conectar personas, mundos e ideas.

Se convirtió en evaluadora haciendo evaluaciones. La invitación a ser Coordinadora de Proyectos en una consultoría que hacía evaluaciones la llevó a aprender del tema leyendo libros, impartiendo cursos de la metodología de Marco Lógico, aprendiendo por sí misma. Su jefe, un gran amigo suyo, también la involucró en diversas evaluaciones, de universidad, programas públicos y sociales. Dicha experiencia la llevó a especializarse en Evaluación al estudiar la Maestría en FLACSO. Así fue como empezó a trabajar con enfoque sistémico, al hacer un análisis comparado entre programas gubernamentales y sociales se dio cuenta que la metodología de Marco Lógico no era suficiente para observar los cambios posteriores a una intervención y detonar aprendizajes.

Su llegada a Servicios a la Juventud (SERAJ)

Su llegada a SERAJ, hace cinco años, estuvo precedida por una crisis profesional cuando laboraba en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), donde daba seguimiento a las recomendaciones que hacía el Instituto para ver si se habían implementado. “Ninguna se había aplicado. Era muy frustrante. Sabía un montón y si hubiera estado en campo podría haber hecho un montón de cosas..” Se sentía lejos de las personas. Había mucha distancia entre ella como persona, sus saberes y quienes enfrentaban complicaciones para ejercer su derecho a la educación.

El mismo amigo que le había enseñado de evaluación, le envió un correo con el asunto “Por si te alocas…”, en el que venía la vacante en SERAJ, organización cuya vocación ha sido la de incidencia en política pública. Daniela se “alocó”, postuló y se quedó con el puesto. Su experiencia en administrar Organizaciones No Gubernamentales, y sus saberes sobre educación, evaluación y política pública fueron el match perfecto.

Si el INEE fue su “doctorado” en Evaluación, SERAJ ha sido su posdoctorado en el uso de las evaluaciones. A su llegada, quería evaluar todos los programas de la organización. “Suponía que todos sabían de evaluación o al menos, sobre cómo hacer levantamiento de información, construimos padrones super sofisticados, con un montón de detalles de la población atendida, pero no pudimos utilizar nada. Me frustraba y me enojaba mucho, hasta que entendí que el ritmo de la evaluación es uno, pero la operación va a otro ritmo. Tu cabeza puede ir más rápido, pero las personas no van a esa velocidad. Son ritmos de vida”. En una escuela, por ejemplo, no pueden atender todos los problemas de deserción escolar de un día para otro porque unos se tratan de alcoholismo, otros de violencia o familia. Cada problema requiere cierta experiencia, que muchas veces hay que adquirir: “no llegas sabiendo todo, ni tienes un protocolo para cada cosa. No los puedes tener y nadie te enseña a hacer esos protocolos. Una buena evaluación sólo te enseña dónde poner los ojos. Pero la operación te dice: sí, pero no puedo con todo.”

Su camino como agente de cambio

Confiesa que había mucho de su ego al decir “yo puedo hacer más cosas” pero ha aprendido a dominarlo, a reconocer que aunque sepa mucho, no lo puede hacer todo. También que los conocimientos no sirven de nada, si no se saben utilizar y que los cambios toman tiempo. ¿Qué le ha ayudado a lidiar con eso? “La mucha escucha a mi equipo. Mi equipo me dice «no puedo ser experto en todo» y tienen razón. Entonces, volver a mí y decir qué me pasa, qué me falta, dónde estoy, tener calma. Escuchar a mi equipo, a la par de comprenderme mejor.Tener las antenas muy bien paradas hacia afuera para encontrar sinergías y decir: ‘tú eres mi amiga que sabe de protocolo de acoso, violencia, género, ven cuéntame y veamos si se puede resolver’».

Dany regenera su voluntad para seguir adelante gracias a las historias de las personas jóvenes con las que trabaja y lo que puede aprender de cada situación. “Siempre hay una historia hermosa. Te voy a poner un ejemplo: yo estaba muy preocupada porque muchas jóvenes llegaban con bebés. No estaba bien, pero no hacía nada, yo nada más estaba preocupada. Los datos me empezaron a hablar que ellas no se estaban insertando en el mercado laboral. Evaluación, mente evaluadora. Luego, un día entré en crisis porque me hablaron para decirme que una niña había comido veneno de rata. Fue una crisis, de las cosas que más me desgastó. Emocionalmente entré en pánico. De hecho, el que era Coordinador renunció. La chica tuvo todas las intenciones y no le pasó nada. A la bebé no le pasó nada afortunadamente. Pero me di cuenta que eso nos estaba poniendo en un riesgo de cerrar el espacio”. Coincidió que la esposa de este gran amigo del que aprendió evaluación, es especialista en primera infancia y le ayudó a identificar las señales de las nulas habilidades de crianza. “Hicimos una evaluación diagnóstica del principio de sus habilidades de crianza. Nos dimos cuenta que eran muy bajas y que además, estaban criando desde la culpa y el sacrificio y posponiendo su plan de vida”. Hicieron una intervención que implicó, junto con todo el programa de empleabilidad, dar módulos de crianza reforzando sus planes de vida con ese enfoque” para que no se olvidaran de su plan de vida a pesar de ser mamás.

Desde SERAJ, con una mirada amorosa y un lugar seguro, acompaña a jóvenes “a quien el sistema les ha dicho, una y otra vez que “no puedes, eres tonto, eres incapaz””. A ellas y ellos, les invita a mirarse desde otra narrativa, ver su potencial. Y, desde la UMA, contribuye con “una perspectiva de aprender basada en evidencia, ya que hay personas que no todo lo podemos hacer por feeling, sino que necesitamos datos. Y es que hay decisiones que se toman con la panza, otras con el corazón, otras con la mente, otras con un poco de todo. Nuestros sentirpensares deben estar alineados.” De hecho, ahora enseña, que a un buen indicador nada le SOBRA: “es Sustantivo, refleja la cosa; es Objetivo, basado en datos obtenibles; es Reposteable porque es comunicable, cuenta historias y las historias nos transforman, y detona Aprendizaje. Eso tiene que estar dirigido a una persona. Sabes a quién nada le SOBRA porque esa información va dirigida a las personas.”

Así es como la evaluación y los indicadores aportan a nuestro camino como agentes de cambio. Al definir indicadores y evaluar lo que hacemos, podemos pensar qué mejoras o cambios proponer para obtener resultados distintos. Por eso necesitamos perderle el miedo a los números y las gráficas. De esa forma nutrimos una comunidad de aprendizaje amorosa que encuentre intereses compartidos, identifique los cambios que quiere generar y utilice esos saberes para generar las transformaciones que el planeta necesita hoy.

Escrito por Johana Trujillo, egresada de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad, Generación 2017 y de la Especialidad en Evaluación Sistémica de Proyectos, Generación 2021.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

-

Interrelaciones dentro de la UMA

El tejido social dentro de la UMA

De acuerdo con Hábitat para la Humanidad, una fundación que promueve el reconocimiento de la vivienda como un derecho humano, existen 2 tipos de tejido social (Hábitat para la Humanidad, 2021):

- El familiar: que se define por parentescos sanguíneos o núcleo mutuo que convive a diario.

- El comunitario: Nace de diferentes núcleos familiares que convivan muy cerca.

En la Universidad del Medio Ambiente, el tejido social al interior es un tema que se aborda desde diferentes perspectivas porque es muy importante escuchar, nutrir y comprender los asuntos desde la multidisciplinariedad para permitir que una idea sea construida desde diferentes miembros de la comunidad interna, o puntos de vista divergentes.

Cada cinco semanas, alrededor de 60 UMANOS nos reunimos presencialmente en Acatitlán y atendemos a nuestros seminarios y talleres, específicamente los aprendedores de la Maestría de Proyectos Socioambientales (MAPS) podemos elegir seminarios y talleres del resto de las maestrías, lo cual nos permite cohabitar diferentes disciplinas y perspectivas.

En el seminario de Pensamiento Sistémico nos enfocamos en entender cómo dentro de un sistema humano la acción que un agente realiza, siempre tiene impacto en otro agente. En otras palabras, cada acción tiene una consecuencia y cada consecuencia potencia otra acción.

UMA, Auditorio en el Seminario de Pensamiento Sistémico. Acatitlán, Estado de México.

Fotógrafo Alejandro Jiménez, 2023, Acervo personal.¿Para qué entender la importancia de las interrelaciones?

Principalmente porque vivimos en una sociedad interconectada y somos seres sociales. Siempre estamos compartiendo con otros seres y nuestras cadenas de suministro están atadas a la convergencia de esfuerzos y trabajos para que todos podamos seguir viviendo.

Cuando logramos entender que todo lo que hacemos, tiene un impacto sobre otras personas y sus vidas, podemos evaluar de manera más abierta y compleja nuestra forma de vivir.

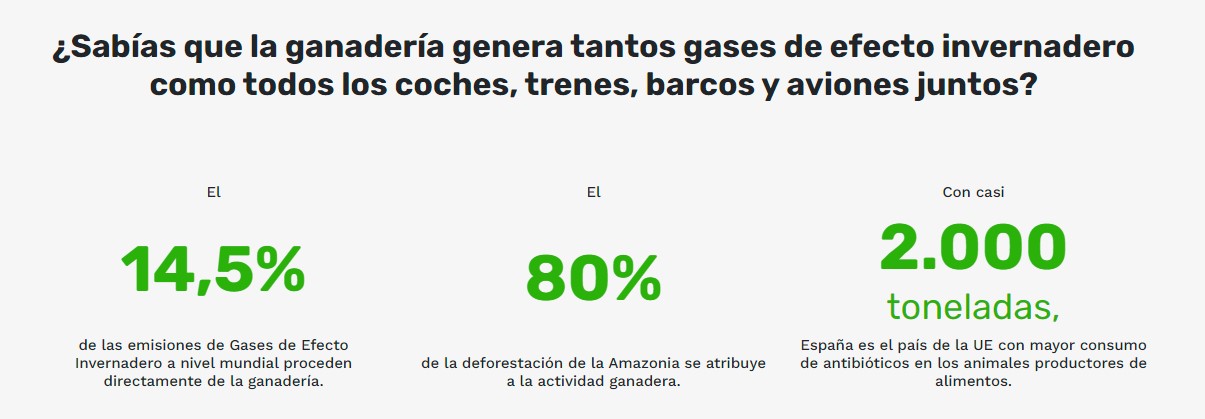

Por ejemplo, alguien que consume solamente carne de vaca, genera una mayor demanda de ese producto en específico. Lo que provocará que se produzca más carne de vaca, para esta etapa, todos ya sabemos que la producción en exceso no es muy amigable con el medio ambiente y mucho menos con esos animales.

Extraído del sitio web: Green Peace España. Consumismo de carne. (Green Peace, 2021)

El mismo principio aplicaría para una persona que solamente consume vegetales, quelites y otros productos de la tierra. Eso hará que se produzcan más vegetales y por ende se requieren más tierras disponibles. Esto generará un cambio del uso de suelos en diferentes territorios.

Podemos apreciar la interrelación de nuestras formas de vivir en ejemplos tan sencillos como complejos.

¿En dónde nos encontramos dentro de los sistemas humanos?

La respuesta sencilla sería decir que solamente estamos y nos representamos en nuestros hogares, en nuestras escuelas, trabajos y comunidades sociales pero la realidad va mucho más allá porque nuestras acciones se ven representada en el sistema completo.

En la UMA nos invitamos constantemente a evaluar cómo es que nuestras acciones y formas de vida, afectan, mueven y transforman los diferentes sistemas humanos en los que vivimos y compartimos con múltiples personas y en diferentes contextos.

Esta es una de las razones por las cuáles me encanta la Comunidad de Aprendizaje de la UMA porque te incita al cuestionamiento, te reta a abrir más el panorama pero siempre te acompaña a verlo desde las múltiples disciplinas que forman la Comunidad interna y eso es uno de los componentes más enriquecedores.

Escrito por Alejandro Jiménez Vázquez

IG: @soyalejandroemprende, estudiante de la Maestría de Proyectos Socioambientales.

Referencias

Green Peace. (2021). Consumo de carne | Greenpeace España – ES. Greenpeace España. Retrieved May 15, 2023, from https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/carne/

Hábitat para la Humanidad. (2021). El tejido social. Hábitat para la Humanidad México. Retrieved May 9, 2023, from https://www.habitatmexico.org/article/el-tejido-social

-

Reflexiones del Territorio: La importancia de contextualizar los proyectos socioambientales con los lugares que habitan.

Escrito por Edgar Alan Flores Paredes, Daniela Inzunza Choza y Mariana Obando Arroyo; estudiantes de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad, Maestría en Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos y la Maestría en Proyectos Socioambientales respectivamente.

¿Por qué es importante tener conciencia del proceso histórico socio-ambiental que ha sucedido en el lugar?

Tener conciencia del proceso histórico socio-ambiental del lugar, es un aspecto fundamental. En primera instancia, porque nos permite conocer la esencia del lugar, siendo el primer paso para evitar imponer nuestros deseos y perspectiva de mundo; para tejer desde la esencia y evitar caer en reescribir una historia que invisibiliza y amputa su propio origen.

Conocer el proceso histórico, también nos da luz para identificar el potencial del sistema, para entender lo que el sistema está queriendo expresar y ser. La historia explica el origen de los sueños posibles en el territorio, los sentires y pensares de las personas que habitan el espacio, y amplía las posibilidades de la integración con el mundo vivo.

En segundo término, es a partir de la comprensión del proceso histórico que se crea la narrativa del lugar; misma que se preserva a través de las personas cronistas, que a su vez se nutren del conocimiento adquirido de la interiorización de los saberes del territorio. Asimismo, la narrativa debe involucrar una diversidad representativa de los puntos de vista de la población, y los integrantes del sistema vivo de la región.

En tercera instancia, ver un lugar como un proceso histórico integral permite rescatar que toda historia importa, abrir nuestra percepción a una escala de tiempo-espacio amplia, e identificar los momentos donde ocurrieron cambios y las causas de los mismos. Nos libera del cortoplacismo y el peligro de no entender las escalas del tiempo que ocupamos.

Los riesgos que implica descontextualizar algún proyecto de su posición histórica, repercuten en la trascendencia de las intervenciones e interacciones que surjan de estas iniciativas, si no son adecuadas y no integran nociones básicas del entendimiento del lugar, es usual que conlleven al daño, al conflicto y a la resistencia que involucra cambiar un sistema que no se conoce; por lo tanto, la calidad relacional entre los participantes/protagonistas con el entorno, además del nivel de integración de las consideraciones del territorio, dentro de las propuestas para transformar los lugares, son determinantes para crear interacciones amables y sanas que consideran y ocupan el potencial del cambio en el sistema.

¿Qué implicaciones hay en que un proceso/proyecto sea consciente del lugar en el que se encuentra?

Los procesos/proyectos que son conscientes del lugar donde se encuentran, se gestan desde una perspectiva distinta, que toma en cuenta las aspiraciones, necesidades, sueños y por lo tanto, el potencial del lugar.

También implica la experiencia de integración con el entorno: habitar y convivir el espacio, y desarrollar un sentido de conexión y pertenencia con el lugar, al punto de que el proyecto se vuelve un “traductor” y canalizador de expresiones del territorio. El lugar habla a través de los proyectos/procesos, cuando éstos son gestados desde la misma conciencia y esencia del espacio que los alberga.

Las implicaciones esenciales también abarcan la capacidad de tejer saberes y miradas de las personas locales, que son las únicas expertas en sus vidas y en su territorio; y para ello, indispensablemente debe existir un proceso de apertura, de escucha genuina, de recabación y análisis de la información, así como de devolución de la lectura del lugar realizada hacia las personas involucradas en el proyecto/proceso.

Que un proceso sea consciente del lugar, implica que éste se auto-observe, es decir, tener una mirada apreciativa para redireccionar y reajustar, respondiendo a las dinámicas sistémicas que están siendo actualmente en el espacio. En procesos conscientes de narrativa del lugar, brotan las prioridades del lugar y no las del observador.

También implica transformación de paradigmas dominantes, por lo tanto, del lenguaje; para cuestionar si estamos entendiendo el lugar como un espacio que nos pertenece -como si se tratase de algo adquirible- o como el territorio que continuamente está siendo en nosotros, al cual pertenecemos. Desde ese cambio de paradigma se gesta la apropiación hacia el lugar.

Cuando somos conscientes del lugar, nos responsabilizamos como parte de él, reconocemos que también somos el lugar y por ello, sentimos responsabilidad sobre las condiciones en las que se encuentra el territorio. Abandonar el lugar implica abandonarse a uno mismo. Se requiere transitar de posturas entre ser integrable a un lugar idealizado, a ser integrador de un lugar ideal.

Ser conscientes del lugar donde nos encontramos implica vivir en contrato eco-social, actuando desde la cultura del cuidado y del servicio, lo cual nos acerca al buen vivir.

Un proceso consciente de la integración del lugar permite que se transfiera, hacia los habitantes, la cultura del cuidado sobre el territorio, y logra que las personas quieran defender lo que la naturaleza les está dando. Cuando se interioriza esta resistencia hacia lo que atenta contra la vida del lugar, es cuando cambia la narrativa; y ahora la historia que los habitantes se cuentan a sí mismos es que “la naturaleza los llamó a hacerlo.”

Genuinamente, reconocer y abrazar el lugar donde nos encontramos incentiva el arraigo, prioriza la defensa del territorio y el fomento a las expresiones bioculturales. Implica dedicar la vida al proceso y apropiar íntimamente el lugar a la vida personal, lo cual facilita la integración hacia una historia/narrativa de mayor complejidad, si se interioriza el proceso histórico propio. Así es como se gestan los cronistas socioambientales, a partir de la asimilación de la historia única personal con el proceso histórico del territorio; si bien es una virtud deseada en los protagonistas de los procesos de transformación del lugar, es una capacidad que bien se puede aprender, pues la historia habla a través de las cronistas mediante procesos y transformaciones bioculturales.

Contar historias es una habilidad/cualidad, y nuestra capacidad de aprender a partir de otros cronistas socioambientales nos brinda el potencial de saber narrar historias de lugares a partir de las vivencias y aprendizajes que surjan dentro del territorio.

El lenguaje del lugar, es la biocultura.

-

Tecnologías de la información para la gestión ambiental

La Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C.(AMIA), es un cuerpo técnico especializado de consulta y debate abierto a todo tipo de colaboraciones, iniciativas y propuestas en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

La AMIA tiene como objeto general contribuir al fortalecimiento del instrumento de la Evaluación del Impacto Ambiental, por lo que la academia realiza periódicamente su dinámica de charlas entre socios y amigos de la AMIA.

Impacto Ambiental México – Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA)

EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

El 19 de abril de 2023, se llevó a cabo la charla entre socios y amigos de la AMIA, con la ponencia titulada “Tecnologías de la información para la gestión ambiental”.

Dicha ponencia la presidio la Lic. María Isabel Ortiz Mantilla, Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato y presidenta de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales.

En esta ponencia se hizo notar que la actual crisis ambiental ha generado un aumento en la preocupación y conciencia de los ciudadanos, gobiernos y empresas acerca de la importancia de la protección del medio ambiente.

Por lo que el desarrollo de la tecnología es clave para apoyar las políticas públicas ambientales y mejorar la gestión ambiental que permita enfrentar los retos ambientales actuales.

Tomada de https://www.facebook.com/amiaac/photos/a.452184624889849/5881127141995543/

Tecnologías de la Información para la Gestión Ambiental: El caso de la ECOAPP, creada por el gobierno del estado de Guanajuato

En la charla se presentó la aplicación denominada ECOAPP, creándose como una estrategia para acercar a la ciudadanía a los temas ambientales y vincular esfuerzos para reforzar las políticas públicas.

En esta aplicación permite compartir a la ciudadanía, de manera accesible la información ambiental del estado de Guanajuato.

De esta manera mediante un smartphone los ciudadanos se podrán informar de las diversas acciones en materia ambiental, como son:

Calidad del aire

Este apartado muestra a los ciudadanos de la calidad del aire, así como recomendaciones de acuerdo a la calidad reportada en tiempo real.

Verificación vehicular

Esta sección muestra el listado de los centros de verificación, su ubicación, costos y el calendario que permite crear recordatorios para la verificación de sus vehículos.

Áreas Naturales Protegidas

Este enlace muestra el listado de áreas naturales protegidas del estado, su mapa de ubicación y para cada una, datos como categoría de protección, superficie, ubicación y descripción.

Además, permite el acceso a las publicaciones de sus decretos, planes de manejo e inventarios de flora y fauna.

Agave

Este apartado es resultado de un análisis territorial, contiene un mapa de zonificación indicando la aptitud del territorio para el cultivo de agave.

Sin duda esto ayudará a los usuarios realizar un análisis geoespacial que les permita tener certeza de uso del territorio.

Reporte Ciudadano

Este apartado es un vínculo entre la ciudadanía y el gobierno.

Esta herramienta es adecuada para realizar el reporte de incendios forestales y puedan ser atendidos por las autoridades competentes.

Otros (Normatividad ambiental, Biblioteca en línea)

La app además, ofrece otros elementos en donde la ciudadanía puede acceder a la normatividad ambiental en los tres órdenes de gobierno.

También permite revisar la información referente a temas como: ordenamientos territoriales, manejo de residuos, economía circular, informes de actividades, programas sectoriales, entre otros.

Guanajuato | Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial – ecoapp

Conclusiones

La ECOAPP permite a los ciudadanos conocer e incidir en las acciones que el gobierno está realizando con la finalidad de nutrir y mejorarlas.

La información que el gobierno puede compartir en este tipo de plataformas contribuye a la toma de decisiones respecto de la planeación de proyectos y su adecuada gestión.

El uso de las tecnologías de la información, como herramienta para la gestión ambiental permiten mejorar las políticas públicas y proponer mejoras en las regulaciones ambientales.

Por otro lado, proporcionan a la ciudadanía información referente a la supervisión, monitoreo y verificación de la aplicación de las políticas en materia ambiental.

Escrito por Rosalba López González, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

Próximos eventos AMIA

Próximos Eventos – Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA)

-

22 de mayo: Día Internacional de la Diversidad Biológica

¿Cómo es tu relación con el mundo natural? A pesar de todos nuestros avances tecnológicos, dependemos por completo de ecosistemas saludables para tener agua, alimentos, medicamentos, ropa, combustible, refugio o energía, por ejemplo.

En ese sentido, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP15) finalizó en Montreal (Canadá) el 19 de diciembre de 2022 con un acuerdo histórico para orientar las acciones mundiales en favor de la naturaleza de aquí a 2030. Dicho acuerdo, el Marco Mundial Kumming-Montreal de la Diversidad Biológica, indica un plan estratégico que incluye medidas concretas para detener y revertir la pérdida de la naturaleza, incluida la protección del 30% del planeta y el 30% de los ecosistemas degradados para 2030. Por eso, el tema del Día Internacional de la Diversidad Biológica es “Del acuerdo a la acción: reconstruir la biodiversidad”

Pérdida de biodiversidad y extinciones: uno de los 9 límites planetarios

En 2009, el exdirector del Centro de Estocolmo, Johan Rockström, dirigió a un grupo de 28 científicos de renombre internacional para identificar nueve procesos que regulan la estabilidad y la resiliencia del sistema terrestre.

Los científicos propusieron límites planetarios cuantitativos dentro de los cuales la humanidad puede continuar desarrollándose y prosperando para las generaciones venideras. Cruzar estos límites aumenta el riesgo de generar cambios ambientales abruptos o irreversibles a gran escala. Uno de esos límites es la pérdida de la integridad de la biósfera (pérdida de biodiversidad y extinciones).

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de 2005 concluyó que los cambios en los ecosistemas debidos a las actividades humanas fueron más rápidos en los últimos 50 años que en cualquier otro momento de la historia humana, aumentando los riesgos de cambios abruptos e irreversibles.

Los principales impulsores del cambio son la demanda de alimentos, agua y recursos naturales, que provocan una grave pérdida de biodiversidad y conducen a cambios en los servicios de los ecosistemas. Estos impulsores son constantes, sin mostrar evidencia de disminución con el tiempo, o están aumentando en intensidad.

Sin embargo, las altas tasas actuales de daño y extinción de los ecosistemas pueden reducirse mediante esfuerzos para proteger la integridad de los sistemas vivos (la biósfera), mejorando el hábitat y la conectividad entre los ecosistemas mientras se mantiene la alta productividad agrícola que la humanidad necesita.

¿Qué tan lejos estamos de una sexta extinción masiva de especies?

Hemos tenido cinco extinciones masivas a lo largo de la historia del planeta. Para que suceda una sexta debe iniciar un proceso en el que se extingan hasta el 70% de las especies en el planeta en un periodo menor a 2 millones de años.

¿Dónde estamos ahora? Para responder dicha pregunta, debemos considerar dos cuestiones:

- ¿Cuántas de esas especies están amenazadas de extinguirse?

- ¿Cuál es el ritmo de extinción?

Pero, ¿estamos en una sexta extinción masiva o no? En los medios de comunicación se ha difundido que se ha perdido el 69% de las especies en el planeta lo que puede crear un miedo paralizante para actuar. Pero es un dato mal interpretado a partir de la investigación realizada por WWF que da a conocer en el Living Planet Report 2022.

En dicho reporte, uno de los datos que analizan es cómo han cambiado distintas especies a lo largo del mundo. El reporte analizó 31,821 poblaciones de animales salvajes en diferentes partes del mundo con información tomada de diferentes organizaciones. De estas 31,821 poblaciones, en promedio han disminuido los individuos dentro de esa población en un 69%. Es grave, pero no significa que se deba a la pérdida de especies sino al tamaño de poblaciones en las poblaciones analizadas.

El hecho es que se ha perdido el 1% de las especies desde el año 1500 de acuerdo a Our World in Data pero a un ritmo alarmante, ya que se está perdiendo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a un ritmo de 100 a 1000 veces por arriba de lo normal. La causa de eso es la actividad humana, pero… ¡es una oportunidad para cambiar las cosas!

Si quieres conocer más a detalle esta información así como las soluciones existentes ve completa la charla de Federico Llamas, co-fundador de la Universidad del Medio Ambiente, en los Diálogos Ciudadanos organizados por el Observatorio Ciudadano de la Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco

Escrito por Johana Trujillo, egresada de la Maestría en Innovación Educativa, Generación 2017

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Los zoológicos en la conservación de la vida silvestre

Los zoológicos en la conservación de la vida silvestre influyen en la educación ambiental mediante el acercamiento a la naturaleza. El presente artículo expone brevemente la situacióna actual de estos lugares y los proyectos que se han llevado a cabo para la preservación de la fauna en México.

-

Acatitlán ¿Un Pueblo Sostenible?

¿Conoces San Mateo Acatitlán?

San Mateo Acatitlán, es un pueblo rural donde convergen los diversos paisajes y cordialidad de su gente, sin duda quien lo visita queda maravillado. Se ubica en el municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México, a una altura de 2,000 msnm (CONAMP, 2021). La Universidad del Medio Ambiente se encuentra en dicho territorio.

Entrada a San Mateo Acatitlán (Fotografía tomada el 11 de marzo 2023, por Talia Martínez)

Acatitlán cuenta con una gran riqueza natural y cultural, donde fluye la gente, las ideas, las especies de plantas y animales, pero principalmente el agua, que viaja desde las cumbres de las montañas hasta incorporarse al cuerpo de agua conocido como Río Chiquito.

Esta dinámica del agua es muy importante, ya que se ve reflejado en su nombre pues Acatitlán quiere decir carrizal en náhuatl, una planta que es característica de los humedales.

Diversidad biológica

Acatitlán pertenece a la sub cuenca Valle de Bravo-Amanalco donde predominan los bosques templados. Estos se caracterizan por ser el hábitat de diversas especies, incluyendo la humana, presenta una abundancia de recursos hídricos y forestales que brindan importantes servicios ambientales a las comunidades (Iriberri, 2018).

De acuerdo con Watanabe (2018), estudiante de la UMA, la vegetación va cambiando conforme la altitud. En altitudes mayores encontramos bosques de pino y encino, bromelias, orquídeas, helechos, musgos, hongos y líquenes.

La selva baja caducifolia se desarrolla en zonas de altitud media. Podemos encontrar árboles medianos como madroño, zapote, arrayán, capulín y sauce.

Por último, en altitudes bajas están los pastizales inducidos y tierra agrícola, hay algunos terrenos con evidente degradación del suelo, esto causado por monocultivos. Sin embargo, existen algunos ranchos donde se han implementado proyectos de permacultura.

Bosques en Acatitlán (Fotografía tomada el 11 de marzo 2023, por Talia Martínez)

Por otra parte, entre la fauna silvestre que se puede encontrar está el coyote, conejo, tlacuache, ardilla, mapache, tejón, cacomixtle, liebre, hurón, huilota, codorniz, gorrión, calandria y pájaro azul (Ávalos Ramos y Díaz Aguilar, 2020).

Sociedad, Historia y Cultura

La cuenca de Valle de Bravo fue habitada originalmente por Mazahuas y Matlatzincas, pueblos agricultores. De acuerdo con Watanabe, las personas originarias de Acatitlán son descendientes de migrantes que fueron traídos a laborar en la producción agrícola de una red de rancherías dónde construyeron las primeras iglesias de la región: Santa María en Valle y San Mateo en Acatitlán. La producción se encontraba en la hacienda de Gavia, para luego ser enviada a otras ciudades (Watanabe, 2018).

De acuerdo con el censo 2020 de INEGI San Mateo Acatitlán tiene una población total de 1, 181 habitantes, de los cuales el 54% son mujeres y el 46% hombres. El 90% de los habitantes práctica la religión católica, por lo tanto, las festividades que se realizan están relacionadas con la misma.

Cada año el 21 de septiembre se lleva a cabo la fiesta patronal de San Mateo Acatitlán. También, en noviembre y diciembre se llevan a cabo posadas, peregrinaciones y diversas actividades tradicionales.

Iglesia de San Mateo Acatitlán (Fotografía tomada el 11 de marzo de 2023, Talia Martínez)

La población de Acatitlán se dedica, principalmente, a las actividades domésticas, comercios, servicios, el campo o la construcción.

En 2010 se construyó la Autopista Toluca –Zitácuaro que atraviesa el lado oeste de Acatitlán, lo que ha cambiado la dinámica de las actividades económicas, ya que trajo con ello turismo, provocando un gran crecimiento urbano, gentrificación y presión en las zonas cercanas a la carretera. Proceso que se ha acelerado después de la pandemia y otras actividades colaterales como la llegada de foráneos a la zona.

Manantial Crustel: conexión con el lugar

El agua, para los habitantes de Acatitlán, es un recurso de gran importancia y no solo por su valor vital, sino porque forma parte de su hogar, de sus raíces y de su esencia e historia como comunidad.

El manantial, ojos de agua, arroyos o «caños» como comúnmente le llaman las personas locales, son lugares de encuentro con el vital líquido, en donde cada quien de manera personal puede vivenciar diversas experiencias, desde la cotidianidad de usar el agua para riego, los días de diversión en familia o simplemente lugar de admiración y meditación.

Manantial El Crustel (Fotografía tomada el 12 de marzo, por Talia Martínez)

En la siguiente imagen se muestra un recorrido realizado con amigos y amigas.

En camino hacia “El Crustel”, hasta adelante una niña y un niño que fueron los guías de la caminata (Fotografía tomada el 12 de marzo 2023, por Talia Martínez)

Los pequeños guías locales comparten la importancia de cuidar el agua, los bosques, las plantas y cómo para ellos ese lugar es especial y disfrutan de vivir ahí. Desde pequeños, los habitantes de Acatitlán, tienen una conexión con su tierra, con sus recursos y están conscientes de la importancia de cuidarlos.

Cuando se llega al manantial, cada persona conecta a su manera con el lugar, son momentos de encuentro con la naturaleza y consigo mismos.

Momento de reflexión en el manantial (Fotografía tomada el 12 de marzo, por Talia Martínez)

Acatitlán ¿Un pueblo sostenible?

Sin embargo ¿Podríamos considerar Acatitlán como un Pueblo sostenible?. El desarrollo urbano en Acatitlán se ha acelerado en los últimos años, sin embargo como hemos visto aún conserva características naturales y sociales únicas. Lo cual lo convierte en un lugar atractivo para muchas personas que buscan una vida más en contacto con la naturaleza.

Sin embargo, es indispensable que los proyectos que se desarrollen estén diseñados desde y para la comunidad, donde se aprovechen los recursos disponibles, pero siempre respetando la dinámica de la naturaleza y sociedad.

Mónica Tostado menciona en su publicación Desarrollo Rural Sostenible, que pensar en pueblos sostenibles es imaginar un futuro de abundancia y cuidado del planeta donde se combina lo mejor de la tecnología con los saberes locales.

De manera personal considero que Acatitlán, va por buen camino, sin duda tiene todo para ser un Pueblo Rural Sostenible. Sus habitantes conocen sus recursos, los aprovechan, pero también los protegen.

En el 2022 se publicó el artículo «IMAGEO: Una poderosa herramienta en el codiseño de proyectos sociaombientales», en este escrito también se comparte un poco del sentir y las preguntas que diversos estudiantes de la Maestría en Proyectos Socioambientales nos seguimos haciendo.

Comunidades Organizadas por el Agua

En el Valle de Acatitlán en los últimos años ha aumentado la presión inmobiliaria lo que ha puesto en peligro el sistema socio-ecológico. Principalmente en torno al agua, ya que más personas bajo los esquemas de desarrollo actuales significan: más generación de residuos, más consumo de electricidad, más cambio de uso de suelo para vivienda, más insumos para construcción (no siempre obtenidos de manera sostenible), y por supuesto aumento en la demanda del vital líquido, entre otros.

Ante esta situación se fundo la organización civil Comunidades Organizadas por el Agua (COA) integrada por las comunidades de San Mateo Acatitlán, Loma de Rodríguez, Loma de Chihuahua, Loma de las Palomas, El Castellano, Los Álamos y Rincón de Estradas las cuales se han visto en la necesidad de defender el agua de sus manantiales, enfrentando peleas contra ranchos, anteponiendo demandas y por supuesto conformando un frente para defender los Derechos Humanos que durante años se han violado en el territorio.

El movimiento sociambiental va en aumento, se han encabezado distintas marchas pacíficas en defensa del manantial El Crustel, que está amenazado por el cambio de uso de suelo causado por obras de nuevos desarrollos inmobiliarios. Se han conformado mesas de trabajo entre las comunidades y el municipio, entre otras actividades en materia de comunicación y fortalecimiento de capacidades.

¿Hemos avanzado?

Como estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales me hago diversas preguntas:

- ¿Cómo mi preparación profesional en la UMA puede apoyar al territorio donde hoy habito?

- ¿Qué herramientas puedo integrar a mi vocación?

- ¿Cómo la Universidad que se encuentra en el territorio puede traer impactos positivos en el lugar?

- ¿Acaso no existe un compromiso institucional por ocupar el territorio más allá de generar agentes de cambio?

- ¿Cómo los y las estudiantes pueden apoyar el territorio que les da la bienvenida?

- ¿Es posible que el entusiasmo sea el elemento clave para regenerar?

Como Ingeniera Ambiental egresada de una Universidad Pública, estoy convencida de que los problemas macros y las diversas crisis planetarias como el Cambio Climático, podrían resolverse mejor si priorizamos la Acción Local, con las comunidades y en los territorios. En la Universidad aprendí a ejercer mi profesión con ética, honradez, lealtad y dignidad, contribuyendo con todo mi empeño y mis facultades al beneficio social.

Actualmente me sigo haciendo las mismas preguntas sobre los beneficios socioambientales que las empresas tienen o podrían tener (llámese agencia de viajes, consultoría, incubadora o universidad). Sin duda tengo más preguntas que respuestas, al final parte del proceso de la Maestría, parte de la Investigación Activa.

Escrito por Talia Martínez, estudiante de 3er semestre de la Maestría en Proyectos Socioambientales

Bibliografía

Avalos Ramos, I.A. y Díaz Aguilar, J.P. (2020). Biblioteca de Acatitlán. [Tesis Maestría, Universidad del Medio Ambiente].

CONAMP (2021), Áreas Naturales Protegidas, http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm (Consultado 06 abril de 2023)

Irriberri Martinelli, A. y Jiménez Jacques, E. (2018). Monte Alto. Propuesta de regeneración en Valle de Bravo. [Tesis Maestría, Universidad del Medio Ambiente].

Watanabe Rojas, C.K. (2018). Vereda Río Chiquito. El agua del manantial, el ecosistema y la cohesión social para el Valle de Acatitlán. [Tesis Maestría, Universidad del Medio Ambiente].

-

La innovación educativa es una conversación.

Por Patricia Cuevas, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Como nueva integrante de la comunidad de aprendizaje UMA, en la maestría de Innovación Educativa para la Sostenibilidad, estoy feliz y sorprendida por la potencia y energía que se genera cuando nos encontramos en el Campus de la UMA en Acatitlán.

Cada cinco semanas, decenas de personas apasionadas por construir nuevas realidades y formas de vivir nos reunimos para comenzar nuevos períodos y vernos de manera presencial para aprender juntos.

Cada vez que esto sucede, me queda una sensación de conexión conmigo misma y con los otros muy profunda. Creo que se debe a algo que menciona nuestro profesor Benjamín Berlanga del seminario de Innovación Educativa, en su reflexión sobre el encuentro presencial en la educación: Lo más importante es el vínculo pedagógico.

Un vínculo pedagógico puede suceder no sólo entre un profesor y un estudiante. Sucede entre cualquier persona que quiere aprender algo y otra que ofrece algo.

Esto es muy importante pues, las dinámicas tradicionales del salón de clases tienen roles muy definidos de quien enseña y quien aprende.

Estas dinámicas provocan que se atribuya el conocimiento a unos cuantos y descarta la posibilidad de que todas y todos tenemos saberes previos que son de gran valía.

Por esto, innovar en la educación puede comenzar con cuestionar estos roles dentro del vínculo pedagógico y repensarlos. Si re imaginamos la educación como un encuentro y un vínculo pedagógico, más que como un programa, una materia o una sesión, entonces podemos generar espacios de aprendizaje comenzando con una conversación entre dos o más personas que están dispuestas a ello.

¿Cómo es posible tener este tipo de conversaciones que crean vínculos y donde el aprendizaje es posible?

Hoy puedo tener una primera respuesta, con tres aprendizajes clave que me ha dejado mi primer semestre en la UMA.

Hablar desde la experiencia en primera persona de lo que te pasa en la vida. Esto es diferente a hablar desde lo que sabes o de lo que otros han teorizado. Lo valioso de hablar de la experiencia propia, es que nos permite conectar directamente con nuestras vidas y que el aprendizaje ya tenga donde aplicarse.

Nos permite valorar lo que nos sucede y dar lugar a las experiencias cotidianas como una posible lección a aprender.

Escuchar al otro activamente. Esto significa escuchar más allá de lo que yo busco confirmar del otro. Es escuchar más allá de los datos, hechos o ideas concretas que el otro comparte.

Es escuchar además de con los oídos, con el cuerpo y con el corazón. El Presencing Institute propone estos cuatro niveles de escucha profunda que puedes explorar aquí.

De lo que se trata es de escuchar con atención, intención y posibilidad. En la escucha realmente profunda podemos encontrar cosas en común y además podemos generar algo juntos.

Conversar asumiendo que cada persona es experta en su propia vida. Con esta disposición a conversar dejamos de lado los consejos, opiniones e incluso juicios hacia el otro o hacia lo desconocido.

Conversar así es aprender que las experiencias de cada persona, además de valiosas, convierten a la persona en experta de sí misma.

Así, podemos partir de un lugar común donde se da el aprendizaje genuino desde la confianza y la apertura a la experiencia del otro. Apreciando saberes, historias y particularidades de cada quien.

Así de simple o de complejo es el pensar la innovación en la educación. Una conversación desde la experiencia propia, con escucha activa y asumiendo que todas las experiencias son válidas.

La educación sucede en más lugares de los que pensamos. Para un educador comprender esto es fundamental para diseñar y crear ambientes de aprendizaje ricos en conversación y que pongan al centro el vínculo entre quienes se encuentran allí.