¡Tu carrito está actualmente vacío!

Categoría: Innovación Educativa

-

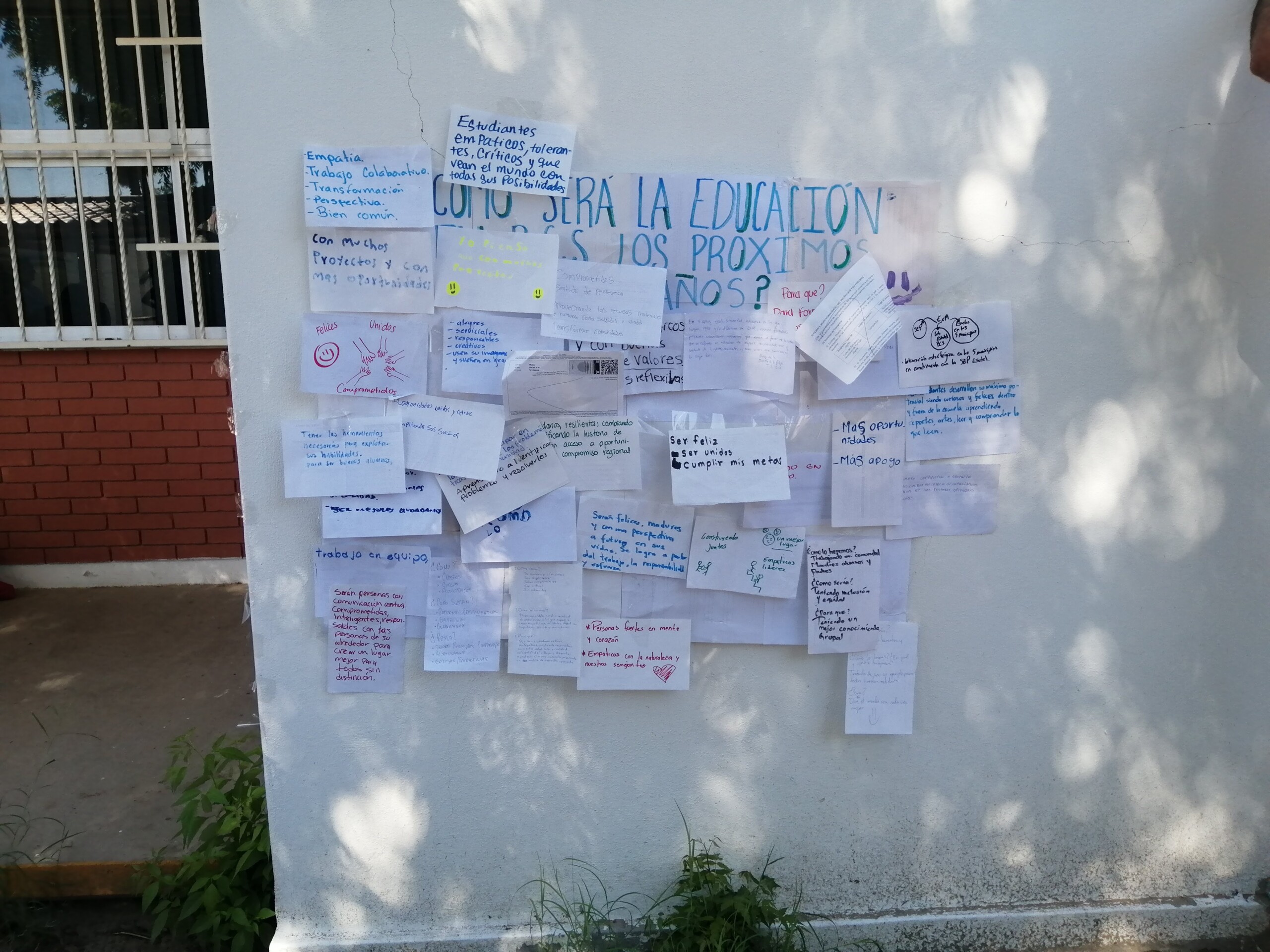

LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN FORMAL BÁSICA

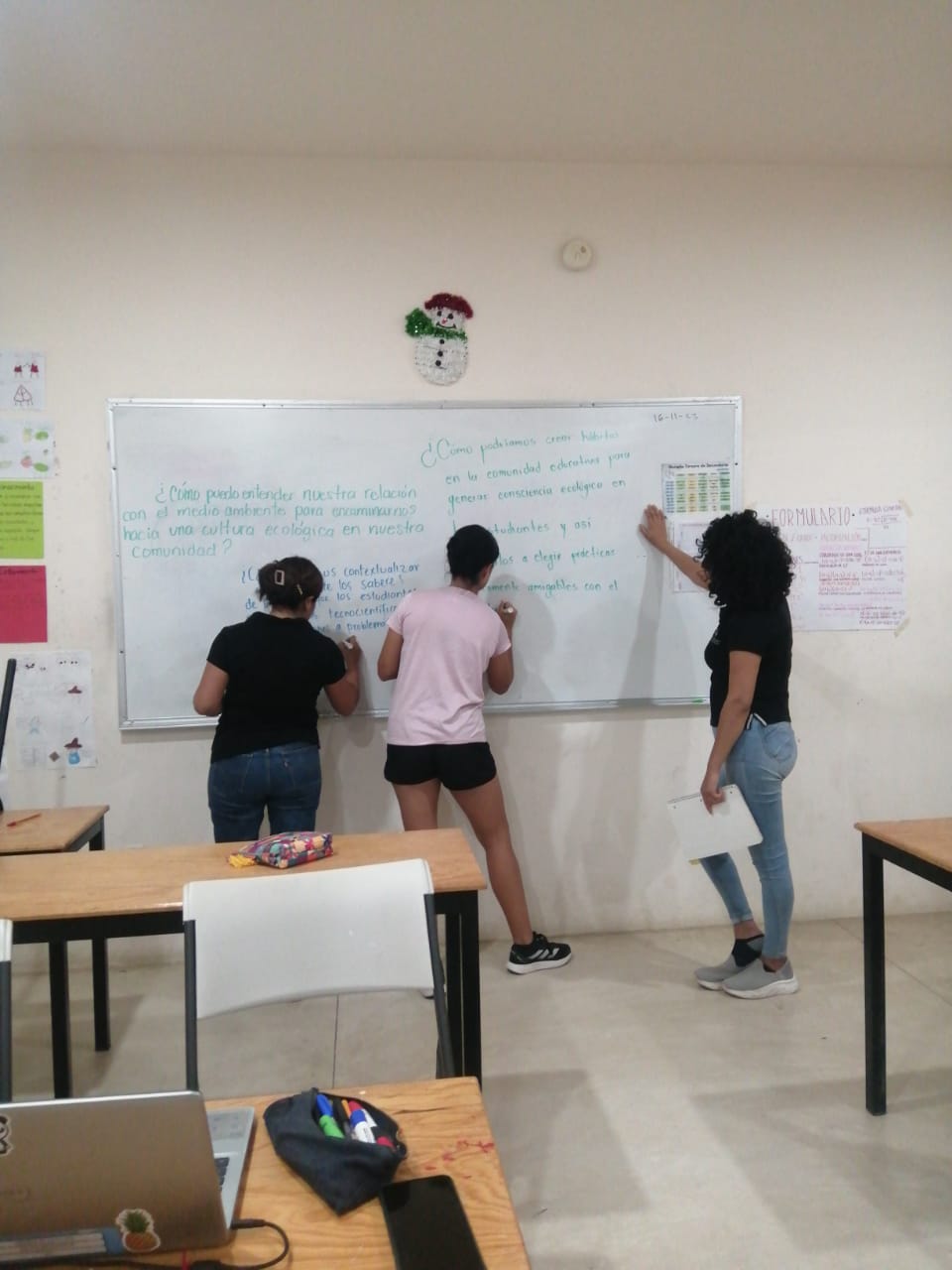

Escrito por Patricia Cuevas, estudiante de la maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Hoy en México está en marcha la reforma educativa nombrada Nueva Escuela Mexicana (NEM) que entró en vigor con muchas controversias, la más reciente por los contenidos de los libros de texto gratuitos que proponen otro enfoque.

¿Acaso este enfoque es una innovación para la educación formal en nuestro país?

Como estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y docente en una escuela secundaria y preparatoria me gustarìa poner en la mesa unas primeras respuestas a esta pregunta.

La Escuela de la Palapa, donde colaboro actualmente, es una escuela que se sostiene de la Sociedad de la Palapa y al ser una organización de la sociedad civil funciona como escuela privada, sin embargo sigue el modelo educativo propuesto por la SEP.

La Nueva Escuela Mexicana sugiere una educación mucho más interconectada que promueve una comprensión de alcances amplios que trascienden la compartimentalización de las materias.

Sobre el aprendizaje en lo cotidiano.

“Un Libro sin Recetas, para la maestra y el maestro, Fase 4” es un material que ayuda a contextualizar a docentes del nuevo modelo y se desglosa un apartado que propone un enfoque educativo que tome la vida cotidiana como principal insumo para el aula.

“Podemos concebir la vida cotidiana como las acciones que hacemos juntas las personas que vivimos en una comunidad y las situaciones específicas como las hacemos. Acciones y situaciones que aparentemente no son importantes, pero que constituyen los fundamentos relevantes de identidad en la diversidad de grupos humanos que configuran una comunidad.” (SEP, 2023)

Esto nos habla de una postura mucho más contextualizada que estandarizada que brinda espacio y libertad a los y las profesoras de elegir cómo y cuando se aprovecha lo que sucede en determinado lugar del país para conectar la educación a los que nos rodea.

Un área de oportunidad: Para docentes que no hacían esta contextualización, es un gran reto salir de los lineamientos que dicta el modelo. Habilidades como la experimentación, vinculación con el medio y hacer situado el aprendizaje, se necesitan forjar con la práctica y el tiempo.

Me queda la pregunta: ¿cómo los espacios de capacitación docente pueden enfocarse a estas habilidades y no a más conocimientos que el docente realmente no requiere?

Sobre la Integración Curricular

Este modelo hace hincapié en la formación integral y como mencioné anteriormente en la trascendencia de las materias hacia una comprensión más sistémica de nuestras realidades compartidas.

“El trabajo por proyectos en secundaria constituye el escenario propicio y adecuado para la Integración Curricular, que deberá partir de un sólido ejercicio de codiseño realizado por el colectivo docente” (SEP, 2023)

Como he aprendido en mi paso por la Maestría, el aprendizaje basado en proyectos sí es un escenario con mucho potencial para integrar conocimientos de lo cotidiano así como saberes de diversas índoles que consideran al territorio, contexto y zona de desarrollo próximo de los estudiantes.

La zona de desarrollo próximo nos habla de ese espacio ideal para aprender, pues parte de lo que una persona ya sabe y que fácilmente puede conectar a aquellos saberes que tenía integrados previamente.

Un área de oportunidad: El momento de codiseñar con el colectivo docente es en mi opinión, no solo un sólido ejercicio, es un contínuo de ejercicios, comunicación, aprendizajes y sobre todo disposición a hacer algo nuevo, a encontrar la manera de hacer que suceda. De innovar y de genuinamente diseñar con la comunidad al centro de todo.

En la práctica este continuo es un reto que no es fácil de tomar en nuestras manos, principalmente por el ritmo al que se lleva la educación en el ritmo escolar típico. Encuentro que el tiempo juega un papel esencial para poder codiseñar con suficiente espacio y ritmo. El aprendizaje y el diseño del aprendizaje no se puede forzar y muchas veces no se puede llevar a un cronograma perfecto.

Me quedan las preguntas: ¿es la estructura escolar la única forma de hacer educación formal? ¿podemos innovar no sólo en los qués sino en los cómos? ¿Cómo podemos abrir espacios para que estos codiseños y estos proyectos de integración curricular emerjan del colectivo docente?

Sobre la mención de una educación decolonial

Por último quiero compartir una última directriz incluida en el libro dedicado a los docentes, que toca de manera algo somera la educación o pedagogía decolonial.Se clarifica vehementemente que no se hace mención de la decolonialidad como una doctrina, sino como una posibilidad de crear procesos didácticos que los docentes pueda “pensar, repensar y construir en el marco de la reivindicación del sur global para transgredir el paradigma de imposición epistémica occidental de la sociedad globalizada actual” (SEP, 2023)

Mi crítica y mención de este intento es que es un gran logro poner esto en libros de educación pública de una nación. Sin embargo cuestiono si el lenguaje y el medio son los adecuados para acercar a todo el profesorado que usa o tiene a su disposición estos libros.

Me queda la pregunta de si la pedagogía decolonial puede ser algo muy subversivo en el papel pero ya que no se está llevando a cabo un despliegue de capacitación adecuado para entendimiento y entrenamiento en estos temas, se queda como una idea que se lee importante y necesaria, más no saldrá de esas páginas del todo.

Reconozco la responsabilidad personal de cada docente de apropiarse de estas nuevas posturas políticas que sugiere la Secretaría de Educación y al mismo tiempo reconozco que el cuerpo docente público tiene otro tipo de prácticas que no facilitarán la adopción de este modelo.

La innovación es lo que está por darse.

A manera de conclusión, si algo he ido comprendiendo de hacer posibles pedagogías innovadoras como la de lo cotidiano, o la decolonial, es que éstas se hacen posibles en la práctica, diálogo y en los espacios de confianza que pueden forjarse dentro de las comunidades educativas.

Desconozco si esto es algo para lo que cualquier plantel educativo de nuestro país está listo. Lo que sí sé es lo que veo de mi contexto y esto es que hay mucho campo de posibilidad, pero también hay mucho que aprender. Estamos frente a un campo de lo educativo que ya no puede darse el lujo de replicar inconscientemente los modelos eurocéntrico de educación cambiaria, sin embargo mudarnos de modelo y de marcos de pensamiento son procesos, que se tienen que hacer en colectivo. Así que solo queda mantener y hacer sostenible la práctica personal de lo que está emergiendo y abrir espacios donde lo comunitaria se de y siga dàndose.

Referencias:

SEP. (2023). Integración Curricular. Ciclo Escolar 2023-2024. Recuperado de: http://gestion.cte.sep.gob.mx/insumos/docs/2324_s2_D_INTEGRACION_CURRICULAR_17_OCTUBRE_18_40.pdf

SEP. (2023). Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro. Fase 3. Libro de Educación Primaria Grado 1° y 2°. Conaliteg. Recuperado de: https://libros.conaliteg.gob.mx/2023/P1LPM.htm#page/1

SEP. (2023). Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Fase 6. Libro de Educación Secundaria Grado –. Conaliteg. Recuperado de: https://libros.conaliteg.gob.mx/2023/S0LPM.htm?#page/173

-

Día Mundial del Reciclaje: Impulsando el reciclaje desde la Educación Ambiental

Escrito por Edgar-Alan Flores Paredes, estudiante de la maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

El reciclaje ha sido un pilar importante en la preservación del planeta y su difusión efectiva ha ido de la mano con la educación ambiental.

En el Día Mundial del Reciclaje se destaca la importancia de repensar la relación con los desechos para posibilitar prácticas más sostenibles.

Importancia del Día Mundial del Reciclaje.

El 15 de Noviembre es un día dedicado a resaltar la relevancia del reciclaje para la reducción de la contaminación hacia los ecosistemas, subrayando la necesidad de un cambio en nuestras conductas cotidianas.

Propuestas Educativas Exitosas

Existen diversos proyectos educativos inspiradores y que han logrado un impacto significativo en la promoción del reciclaje en comunidades de aprendizaje, por ejemplo:

Proyecto: «Recicla y Transforma»

En la escuela local de «Naturaleza Viva», el programa educativo ha integrado el reciclaje en su plan de estudios; a través de actividades prácticas, los estudiantes aprenden sobre la clasificación de residuos y la reutilización de materiales. Este enfoque práctico del reciclaje ha llevado a una disminución del 30% en la generación de basura en la escuela en solo seis meses

«EcoKids»: Concientizando a la Juventud.

La organización sin fines de lucro «EcoKids» se enfoca en llevar la educación ambiental a las comunidades locales. Se han realizado talleres interactivos en escuelas, involucrando a niños y adolescentes en actividades lúdicas para fomentar el aprendizaje del reciclaje. Esto ha resultado en un aumento del 50% en la participación de las familias en programas de reciclaje en el último año.

Estrategias Efectivas

Estos proyectos educativos han sido exitosos porque han empleado enfoque pedagógicos innovadores, como el aprendizaje experiencial y la participación comunitaria. La integración del reciclaje en las actividades diarias y mostrar resultados tangibles ha sido clave para su efectividad en las comunidades de aprendizaje.

Impacto a Largo Plazo

Se ha reducido la cantidad de residuos en vertederos locales, se han creado productos reciclado de alta calidad y se ha fortalecido la conciencia ambiental en la comunidad educativa.

Reflexión sobre la Educación Ambiental

La educación ambiental no solo es fundamental para el éxito del reciclaje, sino también para la preservación a largo plazo de nuestro entorno. Los programas continuos y el apoyo activo de la comunidad son esenciales para mantener este impulso.

Conclusión

El Día Mundial del Reciclaje no es solo una fecha para reflexionar sobre el impacto ecológico de los desechos, sino también para actuar con estratégicas para involucrar cada vez a más personas y ampliar la conciencia ambiental sobre los residuos.

Involucrémonos en programas educativos locales, fomentemos el reciclaje en nuestra cotidianidad y sigamos aprendiendo y educando sobre la importancia de cuidar nuestro planeta.

-

Encuentros Educativos en Situaciones de Conflicto Socioambiental

Escrito por Edgar-Alan Flores Paredes, estudiante de la maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

¿Qué implica desarrollar propuestas educativas en territorios donde se suscitan consecuencias de conflictos socioambientales?

Esta ha sido una pregunta que he mantenido viva durante la mayoría de mi trayecto en la maestría, esto dado que ha sido de mi interés poder desarrollar propuestas en contextos que necesitan de interacciones educativas, como lo son diversos lugares donde he tenido la oportunidad de trabajar en los estados de Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Cuando hablamos de conflictos socioambientales, me refiero a situaciones sociales, culturales y ambientales complejas -que responden a un sistema de interacciones- y sus consecuencias son negativas para el contexto donde se suscitan, en pocas palabras: acciones humanas que tienen un impacto en el medio ambiente y consecuencias sociales.

Ejemplo de consecuencias de un conflicto socioambiental: Tala ilegal en las faldas del volcán Popocatépetl La Educación es uno de los factores del tejido social que primero se ven afectados cuando sucede un impacto socioambiental en un territorio, sobre todo en la educación pública.

Es común observar que, dentro de las prioridades de los habitantes de contextos donde se desarrollan conflictos socioambientales, la educación no siempre se considera como una prioridad, esto dado que, en situaciones de emergencia, el bienestar inmediato es la prioridad, esto implica el lugar donde se habita, las necesidades alimentarias y sobretodo, la sensación de seguridad; cuando esto se ve comprometido, se considera una crisis socioambiental, sin embargo, mientras se mantenga el mínimo indispensable de bienestar es cuando la educación puede actuar como un potencializador de las actitudes humanas ante estos contextos.

Lo que quiero destacar aquí son las maneras en las que sí es posible desarrollar encuentros educativos en este tipo de contextos, por lo tanto, te expongo una serie de estrategias que considero que tienen consecuencias positivas en la calidad de las relaciones entre educadores y las comunidades.

Encuentros Educativos Artísticos y Eco-arte.

El arte ha sido un importante catalizador de ideas y emociones en contextos donde los habitantes se encuentran experimentando diversas emociones complejas e intensas, para esto, he podido observar en Oaxaca y en Puebla como ciertas actividades relacionadas a hacer Ecoarte pueden ayudar a las personas a procesar sus emociones respecto a las experiencias vividas de las consecuencias de un conflicto o impacto socioambiental.

Esto se debe a la sensibilización y concientización que permite el Ecoarte, para así promover la re-significación de los habitantes dentro de sus territorios, esto al integrar diferentes perspectivas sobre lo vivido mientras se expresa lo que cada uno siente o vive cuando habita un espacio dañado.

Educación para la Capacitación

He podido apreciar que durante situaciones complicadas en territorios que se ven afectados por conflictos socioambientales, las fuentes de empleo se suelen ver afectadas, es por esto que propongo el desarrollo de encuentros educativos donde se capacite a los pobladores a realizar nuevas actividades que les permitan producir bienes desde sus oportunidades; esto ha sido bien recibido en contextos que necesitan recuperarse pronto y además puede involucrar un proceso pedagógico que podría ayudar al tejido social, esto ayuda a re-significar las capacidades de los habitantes y les permite desarrollar nuevas actividades con las que relacionen cambios importantes en su cotidianidad.

Algunos talleres que he visto muy valiosos son:

- Taller de Apicultura

- Taller de Bioconstrucción

- Taller de Gastronomía con Quelites y/o Hongos

Para terminar, te comparto algunos de mis aprendizajes clave mientras colaboraba para desarrollar propuestas educativas en lugares con conflictos socioambientales:

Contextualiza cada interacción educativa:

Es decir, considero muy importante que se consideren en su totalidad las capacidades y deseos de los habitantes para poder desarrollar una propuesta educativa; son ellos los que viven día con día las consecuencias de las acciones humanas y lo mínimo que desean es que sean escuchados, que sus preocupaciones sean validadas y reconocidas como importantes; cuando se hace educación desde ese paradigma, los resultados son más adecuados para la reestructuración del tejido social.

Involucra la cultura local:

Es cierto que lo primero que se pierde durante estos conflictos en los pobladores es el estado de ánimo, por lo que desarrollar actividades pedagógicas que involucren la música local, la comida típica o los rituales de celebración de cada comunidad, esto ayudará a que la apropiación de estos procesos educativos sea más amable y les ayude a relacionar nuevos recuerdos y apredizajes con sus tradiciones y costumbres, esto ayuda a reforzar la identidad y la resiliencia durante etapas complicadas para ellas y ellos.

Fotografías: Autoría propia.

¿Te interesa saber más de Encuentros Educativos y sus posibles formar de interactuar con Contextos con Conflictos Socioambientales? Pide informes para los talleres, diplomados, especialidades o maestrías que la Universidad del Medio Ambiente ofrece para ti.

-

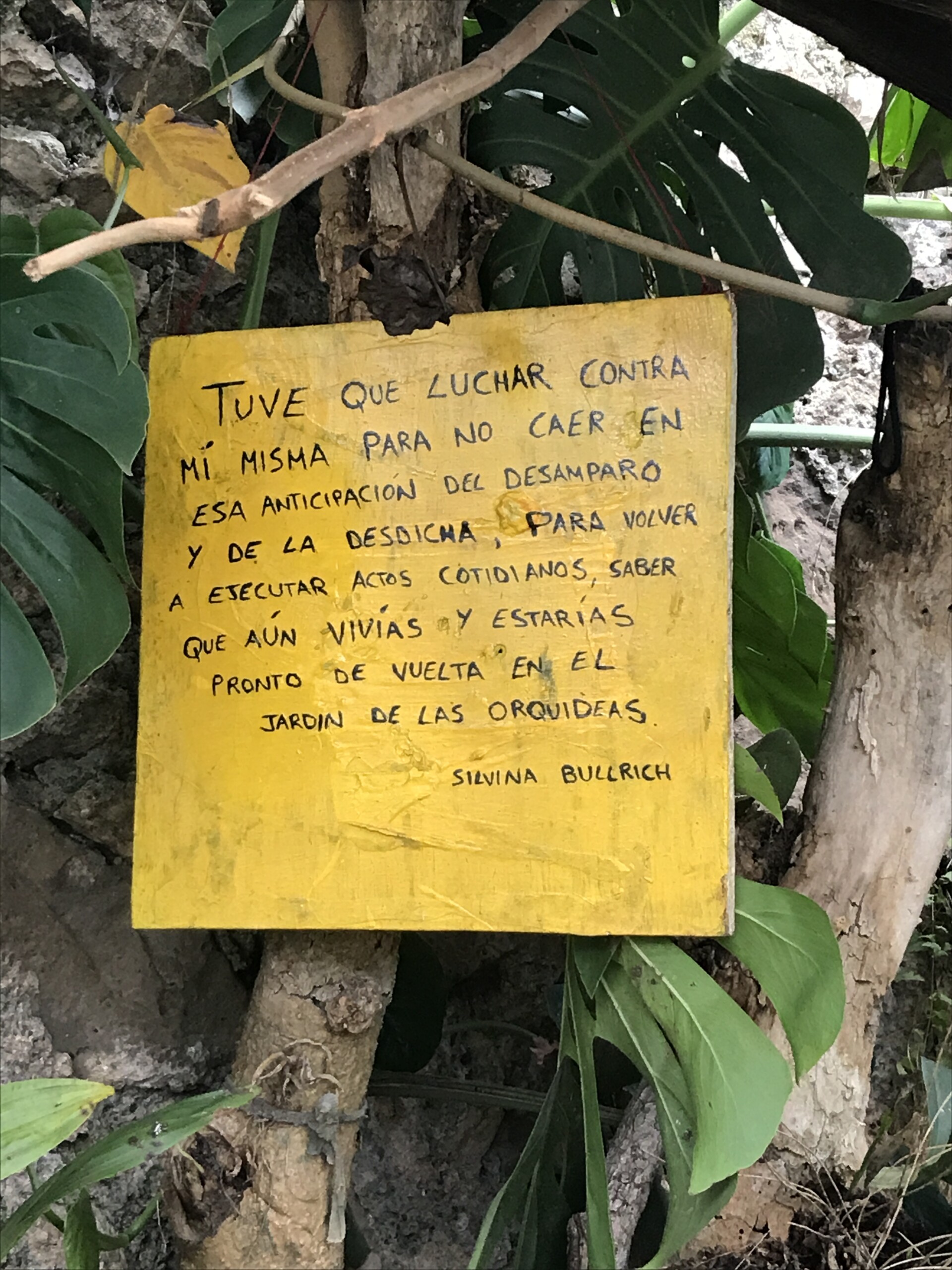

Ver la educación desde nuevas perspectivas

Por Patricia Cuevas, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Estudiar educación es estudiar sobre las interacciones humanas.

En mi proceso dentro de la UMA he podido observar cómo mi definición de educación se ha ido transformando. Esta transformación ha sido desde el lugar donde sucede la educación, como de los responsables de hacer que suceda y por último, del para qué nos educamos.

Sobre el lugar

El espacio educativo existe en la consciencia educativa como un espacio cuadrado, con un pizarrón y escritorio de un lado y esparcidas en el espacio, bancas con mesas, distribuidas como una cuadrícula. Y sí, la educación puede suceder en un aula escolar. Pero la educación puede suceder en otros lugares. Hoy en día hay aulas virtuales, espacios no formales, en espacios abiertos, en el bosque, la playa, un parque. Y además, la educación sucede en cualquier encuentro con el otro. Pues educar(nos) sucede en lo cotidiano y hay algo que aprender de cada persona con la que nos cruzamos en el camino.

Si podemos hacer de una situación del día a día, una situación de aprendizaje, ya estamos haciendo educación. Entonces el aula, es en la escuela y en la vida y el aula es un lugar donde pueden pasar muchas cosas, como dices bell hooks: “El aula, con todas sus limitaciones, sigue siendo un lugar de posibilidades. En ese campo de posibilidades tenemos la oportunidad de trabajar por la libertad, de exigirnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros una apertura de mente y de corazón que nos permita enfrentar la realidad, incluso mientras imaginamos de manera colectiva las formas de movernos más allá de las fronteras que debemos transgredir.” “ (hooks, 1994)

Sobre la responsabilidad

¿Quién hace la educación? Como mencioné anteriormente, todos en todo momento, si somos capaces de aprender de las interacciones.

Por otro lado, existen planteamientos de lo educativo que comienzan a hablar sobre un “entre”. Ya no es el profesor y el alumno. No es una transmisión estratégica de intervención, si no un suceso que se da entre esos dos o más, que están dispuestos a la conversación de la cual hay algo que aprender.

Benjamín Berlanga, cofundador del CESDER; Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y profesor de la UMA, nos plantea que ese “entre” como una “tarea educativa que se ordena desde el trato con el otro, en tanto respuesta a su presencia.” (Berlanga, 2014)

Entonces la responsabilidad de quien educa/se educa recae en uno mismo, en su nivel de presencia, consciencia, enfoque de lo que está pasando.

Si pensamos en esto a la luz de muchas posturas que cargan toda la responsabilidad a un solo ente, el maestro, entonces estamos frente a una ruptura de lo que ese rol debería ser.

El rol del profesor

Ahora bien, si la educación puede suceder en cualquier lugar y entre dos o más que de su interacción estén dispuestos, ¿qué significa ser profesor?

Esta pregunta es clave y está en evolución, no tiene una respuesta correcta y creo que como la contestaría hoy no es como la contestaré mañana o en unos años. Y aún así, hoy encuentro que tiene que ver con una especie de figura, que a su paso por la vida de otros hace ejemplo, y permite que quien aprende, “aprende «por contagio», por mimesis, y descubre lo que el manual no puede enseñar, comprende el juego de implícitos y de evocaciones aunque, al mismo tiempo, no pueda hacerlo explícito. ¿Cómo explicarle a alguien lo que es el gusto, el tacto, la sensibilidad, la emoción? ¿Cómo explicarle en qué consiste la compasión?” (Mèlich, 2010)

Esto que plantea el filósofo español Joan-Carles Mèlich, es muy relevante en el mundo de hoy, donde la información está, el acceso está casi garantizado para quien puede manejar un teléfono inteligente, pero ¿y lo demás?

El vínculo pedagógico

Esto que sucede en la educación hoy en día, donde aprendemos con el internet, con el teléfono inteligente, pero no sabemos tener una conversación diversa que haga común unidad en lugar de polarizar, eso es el reto de la educación hoy. Y una perspectiva de aquello que se ha perdido, es que ya no hay tiempo para hacer un vínculo entre quienes aprenden, con un fin pedagógico. Conversamos para tener razón, en lugar de conversar para cambiar de opinión, para hacernos de una opinión.

La educación escolarizada es una cuyos tiempos efímeros de clases de 50 minutos, no dejan que emerja ese vínculo, y si lo hacen está y continúa estando fragmentado.Esto que sucede en la educación es una situación reflejo de lo que nos pasa como sociedad y des-hacer esa fragmentación, encontrar ese tiempo para vincularnos y aprender por contagio del otro para interactuar genuinamente con la comunidad es en verdad un indicio del camino que podemos intentar.

Encontrar el para qué

Por último encuentro que en esta definición transformada que tengo a un año de iniciar la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad, incluye algo muy importante que es, lo que te mueve a hacerlo. Que un educador/educadora tenga claro su para qué implica un gran trabajo reflexivo e introspectivo y así mismo un proceso de búsqueda muy serio. Pero al ser serio, no significa que no pueda contener entusiasmo y alegría y que además sea desde el amor por la vida.

Saber eso, encontrar un para qué y desde ahí educar o educarse, puede contestar muchas de nuestras incógnitas y aportar a perspectivas innovadoras de nuestra educación.

Referencias

hooks, b. (1994). Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. Routledge.

Berlanga, B (2014) Fragmentos acerca del Artilugio en la Pedagogía del Sujeto. Universidad Campesina Indígena en Red.

Mèlich, J.-C. (2010). Ética de la Compasión. Herder Editorial.

-

Ideas para construir un saber ambiental

Por Patricia Cuevas, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

La sostenibilidad como concepto tiene muchas definiciones. Una que me ha hecho más sentido últimamente, gracias a mis seminarios en la Maestría de Innovación Educativa para la Sostenibilidad es la que comparte Leonardo Boff, ecologista brasileño, que dice: “Hacer sostenible también la comunidad de vida: no existe el medio ambiente, como algo secundario y periférico. Nosotros no existimos: coexistimos y somos todos interdependientes.”

Así mismo la sostenibilidad es una serie de acciones, que se viven en el día a día. Esta práctica se puede aprender de otros y a la vez empieza por une misme.

La UMA pone al centro de su modelo educativo la sostenibilidad y regeneración para llevar a la práctica cotidiana acciones que suceden en los diferentes contextos y realidades de las y los estudiantes y/o profesores que conforman una gran comunidad de aprendizaje. Y como comunidad de aprendizaje sabemos que no hay una sola “receta” de sostenibilidad, más bien ser sostenible tiene que ver con cómo la practicamos y qué aprendemos de ese proceso.

¿Por qué hacer sostenibilidad en la educación?

Si partimos de que el proceso de ser sostenible es un aprendizaje para toda la vida, al estar en la comunidad de aprendizaje, que bien puede ser: el aula, la escuela, un seminario, un congreso, un diplomado o cualquier variante del encuentro; podemos decir que hay una oportunidad para construir esa práctica propia y/o colectiva de sostenibilidad.

¿De qué se compone esa práctica?

Considerando que hay una enorme diversidad de contextos y cosmovisiones, la práctica de sostenibilidad no es una sola y más bien se puede apreciar como si fuera un caleidoscopio de diferentes versiones o maneras de ser sostenible.

Sin embargo, hay un componente básico que se va construyendo a lo largo de la vida, y ese es el saber ambiental.

El saber ambiental, es un término acuñado por Enrique Leff, ambientalista mexicano, que nos habla de un conjunto de conocimientos, saberes científicos y no científicos, valores, saberes tradicionales, conocimientos prácticos que sumados, son el soporte para transformar las relaciones sociedad-naturaleza.Es decir que, hacerse de un saber ambiental es construir la capacidad de tener una visión crítica y sistémica para replantear cómo vivimos en relación con el ambiente.

Para un educador, docente, o agente educativo, es esencial tener presente que el saber ambiental se construye en comunidad y que podemos generar esos saberes juntas y juntos en el espacio de aprendizaje. Acercar a las comunidades de aprendizaje formas de conectar intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, filosóficamente sus propias vidas al ambiente fomenta una práctica que construye un estilo de vida ecológico, consciente, empático y amoroso que cuida la vida humana y de todas las especies de la Tierra.

Aquí para poner una imagen más clara a cómo pueden verse algunas formas para conectar el saber ambiental comparto cuatro grandes ejemplos:

- Ejercicios de ecología profunda mediante el cuidado de la Tierra como lo hace Por la Montaña

- Prácticas y hábitos del día a día, para disminuir nuestra huella ecológica como lo hace Charlotte de No Seas Waste

- Contenido audiovisual documental como lo hace la Corriente del Golfo

- Dinámicas de Aprendizaje Experiencial como las que suceden dentro de Huerto Roma Verde

Como educadora para la sostenibilidad, tener ejemplos y buenas prácticas como estas en mi caja de herramientas, me hace más capaz de aportar al saber ambiental de mi comunidad y al mío. De mantenerme inspirada a co-construir los saberes de colegas, estudiantes y aliados para reforzar nuestros caminos de sostenibilidades. Recordando que, entre más fortalezco mi saber ambiental más puedo poner en práctica la sostenibilidad en mi día a día conmigo y con los otros.

Referencias:

- Boff, Leonardo. “Sostenibilidad: intento de definición, de Leonardo Boff.” Letras – Uruguay, 27 de enero de 2012, http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/boff_leonardo/sostenibilidad.htm. Recuperado el 28 de mayo de 2023.

- Leff, Enrique. Saber Ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. México DF, Siglo Veintiuno, 1998.

- Charlotte [@Noseaswaste] Instagram. https://www.instagram.com/noseaswaste/

- Por la Montaña Agroecología [@porlamontanaagroecologia] Instagram: https://www.instagram.com/porlamontanaagroecologia/

- La Corriente del Golfo [@lacorrientedelgolfo] Instagram: https://www.instagram.com/lacorrientedelgolfo/

- Huerto Roma Verde [@huertoromaverde] Instagram: https://www.instagram.com/huertoromaverde/

-

Reflexiones del Territorio: La importancia de contextualizar los proyectos socioambientales con los lugares que habitan.

Escrito por Edgar Alan Flores Paredes, Daniela Inzunza Choza y Mariana Obando Arroyo; estudiantes de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad, Maestría en Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos y la Maestría en Proyectos Socioambientales respectivamente.

¿Por qué es importante tener conciencia del proceso histórico socio-ambiental que ha sucedido en el lugar?

Tener conciencia del proceso histórico socio-ambiental del lugar, es un aspecto fundamental. En primera instancia, porque nos permite conocer la esencia del lugar, siendo el primer paso para evitar imponer nuestros deseos y perspectiva de mundo; para tejer desde la esencia y evitar caer en reescribir una historia que invisibiliza y amputa su propio origen.

Conocer el proceso histórico, también nos da luz para identificar el potencial del sistema, para entender lo que el sistema está queriendo expresar y ser. La historia explica el origen de los sueños posibles en el territorio, los sentires y pensares de las personas que habitan el espacio, y amplía las posibilidades de la integración con el mundo vivo.

En segundo término, es a partir de la comprensión del proceso histórico que se crea la narrativa del lugar; misma que se preserva a través de las personas cronistas, que a su vez se nutren del conocimiento adquirido de la interiorización de los saberes del territorio. Asimismo, la narrativa debe involucrar una diversidad representativa de los puntos de vista de la población, y los integrantes del sistema vivo de la región.

En tercera instancia, ver un lugar como un proceso histórico integral permite rescatar que toda historia importa, abrir nuestra percepción a una escala de tiempo-espacio amplia, e identificar los momentos donde ocurrieron cambios y las causas de los mismos. Nos libera del cortoplacismo y el peligro de no entender las escalas del tiempo que ocupamos.

Los riesgos que implica descontextualizar algún proyecto de su posición histórica, repercuten en la trascendencia de las intervenciones e interacciones que surjan de estas iniciativas, si no son adecuadas y no integran nociones básicas del entendimiento del lugar, es usual que conlleven al daño, al conflicto y a la resistencia que involucra cambiar un sistema que no se conoce; por lo tanto, la calidad relacional entre los participantes/protagonistas con el entorno, además del nivel de integración de las consideraciones del territorio, dentro de las propuestas para transformar los lugares, son determinantes para crear interacciones amables y sanas que consideran y ocupan el potencial del cambio en el sistema.

¿Qué implicaciones hay en que un proceso/proyecto sea consciente del lugar en el que se encuentra?

Los procesos/proyectos que son conscientes del lugar donde se encuentran, se gestan desde una perspectiva distinta, que toma en cuenta las aspiraciones, necesidades, sueños y por lo tanto, el potencial del lugar.

También implica la experiencia de integración con el entorno: habitar y convivir el espacio, y desarrollar un sentido de conexión y pertenencia con el lugar, al punto de que el proyecto se vuelve un “traductor” y canalizador de expresiones del territorio. El lugar habla a través de los proyectos/procesos, cuando éstos son gestados desde la misma conciencia y esencia del espacio que los alberga.

Las implicaciones esenciales también abarcan la capacidad de tejer saberes y miradas de las personas locales, que son las únicas expertas en sus vidas y en su territorio; y para ello, indispensablemente debe existir un proceso de apertura, de escucha genuina, de recabación y análisis de la información, así como de devolución de la lectura del lugar realizada hacia las personas involucradas en el proyecto/proceso.

Que un proceso sea consciente del lugar, implica que éste se auto-observe, es decir, tener una mirada apreciativa para redireccionar y reajustar, respondiendo a las dinámicas sistémicas que están siendo actualmente en el espacio. En procesos conscientes de narrativa del lugar, brotan las prioridades del lugar y no las del observador.

También implica transformación de paradigmas dominantes, por lo tanto, del lenguaje; para cuestionar si estamos entendiendo el lugar como un espacio que nos pertenece -como si se tratase de algo adquirible- o como el territorio que continuamente está siendo en nosotros, al cual pertenecemos. Desde ese cambio de paradigma se gesta la apropiación hacia el lugar.

Cuando somos conscientes del lugar, nos responsabilizamos como parte de él, reconocemos que también somos el lugar y por ello, sentimos responsabilidad sobre las condiciones en las que se encuentra el territorio. Abandonar el lugar implica abandonarse a uno mismo. Se requiere transitar de posturas entre ser integrable a un lugar idealizado, a ser integrador de un lugar ideal.

Ser conscientes del lugar donde nos encontramos implica vivir en contrato eco-social, actuando desde la cultura del cuidado y del servicio, lo cual nos acerca al buen vivir.

Un proceso consciente de la integración del lugar permite que se transfiera, hacia los habitantes, la cultura del cuidado sobre el territorio, y logra que las personas quieran defender lo que la naturaleza les está dando. Cuando se interioriza esta resistencia hacia lo que atenta contra la vida del lugar, es cuando cambia la narrativa; y ahora la historia que los habitantes se cuentan a sí mismos es que “la naturaleza los llamó a hacerlo.”

Genuinamente, reconocer y abrazar el lugar donde nos encontramos incentiva el arraigo, prioriza la defensa del territorio y el fomento a las expresiones bioculturales. Implica dedicar la vida al proceso y apropiar íntimamente el lugar a la vida personal, lo cual facilita la integración hacia una historia/narrativa de mayor complejidad, si se interioriza el proceso histórico propio. Así es como se gestan los cronistas socioambientales, a partir de la asimilación de la historia única personal con el proceso histórico del territorio; si bien es una virtud deseada en los protagonistas de los procesos de transformación del lugar, es una capacidad que bien se puede aprender, pues la historia habla a través de las cronistas mediante procesos y transformaciones bioculturales.

Contar historias es una habilidad/cualidad, y nuestra capacidad de aprender a partir de otros cronistas socioambientales nos brinda el potencial de saber narrar historias de lugares a partir de las vivencias y aprendizajes que surjan dentro del territorio.

El lenguaje del lugar, es la biocultura.

-

La innovación educativa es una conversación.

Por Patricia Cuevas, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Como nueva integrante de la comunidad de aprendizaje UMA, en la maestría de Innovación Educativa para la Sostenibilidad, estoy feliz y sorprendida por la potencia y energía que se genera cuando nos encontramos en el Campus de la UMA en Acatitlán.

Cada cinco semanas, decenas de personas apasionadas por construir nuevas realidades y formas de vivir nos reunimos para comenzar nuevos períodos y vernos de manera presencial para aprender juntos.

Cada vez que esto sucede, me queda una sensación de conexión conmigo misma y con los otros muy profunda. Creo que se debe a algo que menciona nuestro profesor Benjamín Berlanga del seminario de Innovación Educativa, en su reflexión sobre el encuentro presencial en la educación: Lo más importante es el vínculo pedagógico.

Un vínculo pedagógico puede suceder no sólo entre un profesor y un estudiante. Sucede entre cualquier persona que quiere aprender algo y otra que ofrece algo.

Esto es muy importante pues, las dinámicas tradicionales del salón de clases tienen roles muy definidos de quien enseña y quien aprende.

Estas dinámicas provocan que se atribuya el conocimiento a unos cuantos y descarta la posibilidad de que todas y todos tenemos saberes previos que son de gran valía.

Por esto, innovar en la educación puede comenzar con cuestionar estos roles dentro del vínculo pedagógico y repensarlos. Si re imaginamos la educación como un encuentro y un vínculo pedagógico, más que como un programa, una materia o una sesión, entonces podemos generar espacios de aprendizaje comenzando con una conversación entre dos o más personas que están dispuestas a ello.

¿Cómo es posible tener este tipo de conversaciones que crean vínculos y donde el aprendizaje es posible?

Hoy puedo tener una primera respuesta, con tres aprendizajes clave que me ha dejado mi primer semestre en la UMA.

Hablar desde la experiencia en primera persona de lo que te pasa en la vida. Esto es diferente a hablar desde lo que sabes o de lo que otros han teorizado. Lo valioso de hablar de la experiencia propia, es que nos permite conectar directamente con nuestras vidas y que el aprendizaje ya tenga donde aplicarse.

Nos permite valorar lo que nos sucede y dar lugar a las experiencias cotidianas como una posible lección a aprender.

Escuchar al otro activamente. Esto significa escuchar más allá de lo que yo busco confirmar del otro. Es escuchar más allá de los datos, hechos o ideas concretas que el otro comparte.

Es escuchar además de con los oídos, con el cuerpo y con el corazón. El Presencing Institute propone estos cuatro niveles de escucha profunda que puedes explorar aquí.

De lo que se trata es de escuchar con atención, intención y posibilidad. En la escucha realmente profunda podemos encontrar cosas en común y además podemos generar algo juntos.

Conversar asumiendo que cada persona es experta en su propia vida. Con esta disposición a conversar dejamos de lado los consejos, opiniones e incluso juicios hacia el otro o hacia lo desconocido.

Conversar así es aprender que las experiencias de cada persona, además de valiosas, convierten a la persona en experta de sí misma.

Así, podemos partir de un lugar común donde se da el aprendizaje genuino desde la confianza y la apertura a la experiencia del otro. Apreciando saberes, historias y particularidades de cada quien.

Así de simple o de complejo es el pensar la innovación en la educación. Una conversación desde la experiencia propia, con escucha activa y asumiendo que todas las experiencias son válidas.

La educación sucede en más lugares de los que pensamos. Para un educador comprender esto es fundamental para diseñar y crear ambientes de aprendizaje ricos en conversación y que pongan al centro el vínculo entre quienes se encuentran allí.

Ahora como estudiante de maestría, esta idea del vínculo y la conversación cobra un sentido nuevo, pues me reta a ser una aprendiz tanto de mis increíbles profesores como de todas las valiosas personas con las que comparto mi tiempo dentro y fuera de las sesiones.

Y esto, en la UMA sucede de manera orgánica, pues quienes nos encontramos estudiando cualquier de sus maestrías, tenemos mucho que contar, pero también mucho que aprender.

Las y los estudiantes de la UMA provienen de lugares tan diversos y con experiencias tan ricas de cómo es posible lograr la regeneración de nuestro planeta, que en cada conversación es posible llevarse algo de inspiración.

Como nueva integrante de la comunidad de aprendizaje UMA, sé que los vínculos son lo que harán que el aprendizaje suceda, se procese y deje huella.

Así que hoy, la mayor innovación que practico en la educación está en mis conversaciones y lo que dejo y me llevo de ellas.

-

¿Para qué aprender prácticas narrativas?

Las Prácticas Narrativas son una contribución de Michael White y David Epston. En el curso de las consultas terapéuticas, Michael regularmente solicitaba retroalimentación de las personas sobre qué vías de conversación les funcionaban y cuáles no y, al final, iniciaba una revisión de lo que fue útil y lo que no fue útil en su esfuerzo para hacer frente a las preocupaciones de sus vidas. Esto fue fundamental para dar forma a su práctica y desarrollar lo que conocemos como Prácticas Narrativas. En este artículo queremos compartirte para qué aprender prácticas narrativas.

En la educación tradicional nos enseñaron respuestas a preguntas que jamás se hicieron. El problema con el discurso dominante no es el discurso, es que es dominante. Por eso, la escucha tiene que ver con un posicionamiento político frente al otro. Si nos colocamos desde el posicionamiento de que “yo soy el experto” nutrimos el discurso de que los otro “no son expertos en sus vidas”. Por eso, aprender prácticas narrativas y aplicarlas en la educación son útiles para:

1. Separar al problema de la persona. Un persona no es adicta o ansiosa, está atravesando una adicción o una ansiedad.

2. Dar espacio a las personas para imaginar otras posibilidades que las Prácticas Narrativas llaman “historias preferidas”.

3. Trabajar con mapas, que son territorios de exploración donde cada uno tiene preguntas precisas que permiten que tanto la persona como el practicante narrativo vayan explorando ciertas problemáticas o historias preferidas. Responden a los sueños, inquietudes, esperanzas, valores de las personas involucradas en ese proceso educativo.

4. Pensar tu práctica como docente y reflexionar sobre el posicionamiento político con el que te diriges a tu estudiantes. Esto significa la forma de mirar al mundo que asumes antes de iniciar una clase.

5. Aplicar las prácticas narrativas para una mediación entre estudiantes y padres de familia.

6. Inspirar tu práctica docente de otros recursos, y al practicar, traer lo que descubres al salón.

7. Reconocer la autoexigencia, las situaciones desde el poder que atraviesan los espacios donde estás laborando.

8. Recibir posibilidades de indagación y curiosidad¡Las prácticas narrativas están al servicio de la curiosidad!

La experiencia de estudiar la Especialidad en Prácticas Narrativas

Conoce la experiencia de Brianda Ramírez quien egresó de la Especialidad en Prácticas Narrativas para la Educación.

Las cuatro habilidades para aplicar las prácticas narrativas

Los proyectos de trabajo con personas implican seguimiento y cuidado. En la Especialidad aprenderás cuatro prácticas:

1. Escuchar y mirar

2. Preguntar

3. Documentar

4. VincularConoce más de las Prácticas Narrativas en esta entrevista con Itziar Urquiola quien es docente en esta Especialidad.

Escrito por Johana Trujillo, egresada de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad, Generación 2017.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

-

Investigación y Encuentro con Actos Educativos Ambientales

Por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y asistente del área de Innovación Educativa.

Desde hace ya unos pocos años tuve la enorme oportunidad y privilegio de poder conocer la escuelita de Tosepan en la Sierra Norte Poblana, desde un contexto totalmente diferente tuve este encuentro que sin duda sería el primer pilar para mi decisión de estudiar Educación. La filosofía de la Fundación Tosepan en crear pequeñas atmósferas donde al educando se le permita desarrollarse diferente -no mejor ni peor al sistema educativo actual, simplemente diferente- pues se tiene la fiel creencia que para poder aportar soluciones socio-ecológicas congruentes, la semilla de la empatía ambiental tendría que crecer a profundidad sobre las personas con la capacidad y responsabilidad acerca de decidir sobre los otres, nuevamente, defendiendo la idea de que la educación es la primer acción hacia un futuro más congruente con sus actos hacia eco-sistema.

Fue aquí donde mi participación recobró importancia -para mi- ya que yo no me consideraba siquiera una persona capacitada para enseñar pues consideraba que no cumplía con las cualidades básicas de ser un maestro ni menos de poder enseñar bio- construcción a personitas de entre 4 años a 8 años, pues, consideraba que no entenderían nada de lo que diría, fue allí cuando platiqué con Leonardo Durán (Director de la Tosepan Titataniske) y remarco que lo importante de mi enseñanza fue justamente esa, que mi diferencia sobre la pedagogía común haría tener resultados diferentes, que reflexionara sobre aquello que me hubiera gustado aprender a esa edad y que elimine cualquier prejuicio de yo sentirme superior a mis educandos, mas bien a sentirme aprendiz de ellos; honestamente en ese momento no entendí ni una sola palabra pero fue en la práctica cuando pude apreciar el valor de educar diferente en una atmósfera rodeada de naturaleza, pues, la ternura se permite florecer y el simple acto de mirar mariposas, ver como crece el bambú o aprender a identificar aves era el comienzo para una experiencia profunda de aprendizaje.

Admiro a todes les profesores que han colaborado allí pues justamente creo que la diversidad es clave para una educación fértil hacia las ideas diferentes, admiré que una danzante aérea fuera maestra de elaboración de textiles y de inteligencia corpórea ya que transmitía su pasión a través de sus actos amorosos hacia sus estudiantes, fue allí cuando comprendí mi papel en ese lugar: un arquitecto y fotógrafo enseñando a entender las bondades materiales del entorno y la capacidad de desarrollar las inteligencias intra e interpersonales a través del diálogo con los entes naturales al pedir permiso de interactuar con el bambú o con la tierra, la ternura me invadió el cuerpo y pude sentir una esperanza profunda hacia un futuro que probablemente jamás vea pero que, sin duda, me permitiría volver a hacer.

Los actos de la Tosepan son movimientos políticos contundentes pues educan a las comunidades nahuas como desean ser educadas, rechazando (parcialmente) las estrategias homogéneas en el sistema educativo mexicano, pues fomentan la lucha por los derechos a las bondades naturales e incorporar herramientas políticas a sus estudiantes para poder exigir el respeto adecuado hacia sus extensiones personales del medio ambiente, apoyan los movimientos ecologistas y las posturas anti-capitalistas, sin embargo, manejan con excelente precisión su organización como un modelo de economías solidarias como respuestas locales y auto-gestivas; sin duda, son congruentes con lo que predican y creo fielmente que de eso se trata la Educación Ambiental.

¿Quieres saber más sobre los encuentros educativos en la naturaleza? Inscríbete a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

-

Las Prácticas Narrativas como herramienta para integrar la Identidad Colectiva

Introducción por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y asistente del área de Innovación Educativa.

Mi experiencia con las Prácticas Narrativas

Recuerdo algunas de las primeras interacciones virtuales que tuvimos con mi grupo de Maestría. Si bien aún no nos conocíamos en ese entonces sí sabíamos que pasaríamos juntos dos años completos conviviendo y, por lo tanto, se comprendía que nos necesitábamos si lo que queríamos lograr era una común unidad. Es por esto que Karina (directora de la Maestría) realizó con nosotres una práctica narrativa para comenzar a tejernos como comunidad.

Esta consistió en definir una breve narrativa que explicase ¿quiénes somos? ¿quién soy?, para después, de la mano de un mediador -en este caso Karina- cosechar una narrativa colectiva observada a través del estado actual de los miembros de la comunidad pero asimilando el esfuerzo individual como colectivo, por lo que, los roles que cada uno desempeña en su vida se verán aquí nombrados como si todos lo personificamos.

Gracias a una historia tejida podemos acceder a la remembranza de este colectivo mediante un primer intento de germinar el sentido de pertenencia entre un grupo con un propósito en común que por ahora es sumergirse a la perspectiva de la educación en la sostenibilidad.

Un año después -ahora con la siguiente generación 2023- sucedió la misma práctica narrativa con la nueva generación y se cosechó este valioso texto que representa un primer esfuerzo para tejerse a través de la narración de las historias de vida como una colectividad.

Si miramos las Prácticas Narrativas a través del potencial para establecer diálogos que propician interacciones amables que permiten el bienestar colectivo, considero importante asimilar las distintas etapas de nuestra vida mediante historias que no son independientes de otras, al contrario, nos entrelazamos con nuestros compañeros y esas interacciones siempre tienen potencial de comenzar a ser intentos para fortalecer la comunidad.

Identidad de la Generación 2023 de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Por Karina Gutiérrez Arellano, directora de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Somos actrices que queremos bajar del escenario. Somos viajeras expedicionarias que queremos trazar rutas desde pedagogías itinerantes.Somos arquitectas y maestras en educación, somos mujeres mayas indígenas, luchadoras y soñadoras. Somos seres humanas apasionadas por la exploración para transformar y cuestionar qué hacemos aquí.

También somos colombianas, psicólogas y marketeras, somos personas en deconstrucción que atendemos el llamado de hacer las cosas distintas. Somos mujeres inteligentes, graciosas, creativas y neuro divergentes, que hacemos las cosas con las manos. Somos apasionadas por los ideales, somos divertidas y nos gusta jugar para aprender, para ver las cosas de manera diferente.

Actuamos, nos plantamos en el escenario desde la pedagogía. Impulsamos huertos urbanos con chicos de prepa, ayudamos y acompañamos a niños de tres años y a jóvenes de educación superior.

También, a personas desde el aprendizaje y la innovación social y desde la agencia de cambio; desde el Tec de Monterrey hasta acá, con personas como nosotras que también quieren hacer algo positivo. Entendemos que como personas que aprendemos utilizamos conocimientos para la acción social.

Hacemos muchas cosas y ahora estamos en Valle de Bravo haciendo activismo por la infancia, entendiendo desde la crianza cómo aprenden las niñas y los niños y cuáles son sus derechos. Trabajamos en nuestras áreas de oportunidad.

Nos trajo aquí el arte en cualquiera de sus formas, para pasar de lo contemplativo al impacto perdurable desde la pedagogía y actuando en pro de la comunidad. Nos trajo aquí lo educativo y el azar del destino, y aunque no lo creíamos ha sido mágico. La educación nos fascina.

Nos trajo aquí la experiencia de vida, nuestros siete hermanos, nuestra vida difícil que nos llevó a trabajar con jóvenes para inspirarlos y para que luchen por sus sueños, para que sigan estudiando y también para ayudar a niñas y niños indígenas con otras capacidades. Nos trajo aquí los negocios pero también la educación.

Cambiamos el camino y tomamos desde la esperanza uno para hacer algo por el país. Buscamos nuevas maneras de aprender. Nos trajo aquí la educación, la esperanza y los sueños para hacer algo positivo en el mundo, ser quienes somos y hacer educación para transformar el mundo.

Nuestro momento actual es ser bordados hechos a mano, para construir mundos posibles y ser conscientes de la naturaleza que nos rodea. Nuestro momento actual es este mismo, la UMA; pero también una familia en Acatitlán que nos hace sentir a gusto. Vemos la naturaleza y a la UMA maravillosa.Nuestro momento actual es un reloj que nos dice que el momento es ahora, lo decidimos nosotras, es el hoy.

Nuestro momento es la UMA para fortalecer nuestras ideas y echarlas a andar en la práctica. Nuestro momento es seguir poniendo de nuestra parte para aprender y para hacer las cosas diferente. Nuestro momento es ser lápices imperfectos pero con la punta bien afilada para hacer aprender y transformar la realidad que tenemos.

Nuestro momento es saber que nos gusta la interacción social, entender las narrativas para dar el salto hacia el mundo; más ético, más colaborativo y menos individualista. Nuestro momento es justo haber llegado a este momento, como un romero que crece y quiere llegar a ser una mejor versión de nosotras, para una mejor educación.

Bienvenida Generación de Innovación Educativa para la Sostenibilidad 2023

¿Quieres saber más sobre el potencial de las Prácticas Narrativas en contextos educativos? Inscríbete a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y conoce nuestra Especialidad en Prácticas Narrativas para la Educación.

-

Día Mundial de la Educación Ambiental

Por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y asistente del área de Innovación Educativa.

El día 26 de Enero es ahora mundialmente conocido como un día de introspección respecto a la sensibilización social del vínculo íntimo entre el desarrollo humano y la conservación del planeta, esto se debe a que hace ya 47 años en la capital de Serbia se realizo el Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado y producto de esto surgió la Carta de Belgrado, un documento que abarcaba 6 puntos fundamentales para comprender la situación actual del medio ambiente y las capacidades humanas para influir positivamente en el mundo, el apartado 3 es aquel que refiere a la Educación Ambiental y aquellos proyectos que podrían llevarse a cabo para sensibilizar, permitir que la sociedad se involucre y así indagar juntos en soluciones ambientales.

A continuación se mencionan 5 proyectos que han logrado innovar en el campo de la educación ambiental en México y que han contribuido a aquellas causas que el Seminario de Belgrado buscaba impulsar.

Escuela de Abejas Nativas (INANA A.C.)

La asociación INANA ha logrado crear un espacio de enseñanza para compartir la lucha por el territorio a través de la Agroecología gracias a sus talleres que comprenden a las abejas nativas y su importancia en la restauración del hábitat, esto abarca la enseñanza de creación de meliponarios y viveros de restauración así como la arquitectura orgánica que se sitúa en Veracruz.

Escuelas Tosepan

En Cuetzalan del Progreso en Puebla, existe un modelo de enseñanza que involucra el entorno natural como parte del proceso de aprendizaje así como la lengua Náhuatl que es el medio por el cual los educandos recuperan y fortalecen las raíces del idioma local. Las escuelas de Tosepan se conforman por guardería, primaria, secundaria y preparatoria, las cuales todas cumplen con su programa de educación en Náhuatl y talleres de reconocimiento y revalorización del territorio.

Universidad del Mar

En Estacahuite, Oaxaca existe un centro universitario perteneciente a la UMAR que es responsable de la concientización del cuidado del bioma marino así como sus arrecifes de coral y el respeto a la vegetación local, han promovido talleres en la localidad para integrar a los pobladores con el adecuado uso de las playas que presenten arrecifes cercanos y las precauciones de navegar en aguas poco profundas con gran cantidad de biodiversidad marina, de igual manera incentivan cursos de reconocimiento de especies para ayudar a determinar que elementos del mar no es recomendable intentar pescar y así salvaguardar tanto la seguridad de la comunidad como la del paisaje marino.

Moxviquil

Es una comunidad de aprendizaje en San Cristobal de las Casas, Chiapas que fomenta la enseñanza de la conservación, en especial de los bosques de niebla y encino, esto a través de la formación de agentes clave que practican la sensibilización de la población mediante los espacios verdes recuperados como un método de involucrar a la comunidad a prepararse para el respeto a los espacios naturales. Moxviquil también cuenta con espacios recuperados como incentivo socio-ambiental y así exponer la biodiversidad de flora en su centro comunitario.

Germinalia A.C.

Esta asociación pretende combatir la dificultad de acceso a la educación en las zonas más afligidas por la carencia en los Altos de Chiapas mediante un modelo educativo que integra niños, jóvenes y adultos a desarrollar y complementar sus habilidades de aprendizaje, esto gracias a que componen seis factores que involucran en el proceso de aprendizaje como son: desarrollo social, innovación como eje, sostenibilidad ambiental, integridad circular, profesionalismo y creación de mercados y oportunidades de desarrollo.

Fotografías: Autoría propia.

Excepción: INANA, Universidad del Mar y Moxviquil. Medios extraídos de sus sitios oficiales.

¿Quieres saber más sobre las Iniciativas que construye Educación Ambiental? Inscríbete a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

-

Una ruptura con la educación actual

La educación está en crisis. No sólo el sistema educativo sino la relación pedagógica.

“El entre, el encuentro, la acogida, la hospitalidad, la amorosidad, la caricia está siendo sustituida por una relación instrumental” nos dice Benjamín Berlanga en esta clase magistral. Es una oportunidad para criticar ciertas ideas sobre la educación y la innovación para tomar la decisión de hacer otra cosa y tomar otro camino.

Desde hace más de 30 años, Benjamín Berlanga se ha vinculado cotidianamente a la vida de campesinos e indígenas en proyectos de trabajo que plantean la reivindicación de los modos de vida locales como modos de vida buena y que deben ser alimentados y apoyados por la sociedad en su conjunto. Es fundador y actual Director de la Universidad Campesina Indígena en Red, una organización civil mexicana que impulsa procesos de gestión de conocimiento desde la potencia de pensamiento acumulado en la sociedad civil para la formación especializada a nivel de posgrado. Él imparte los seminarios de Innovación Educativa y Co-diseño Curricular en la Universidad del Medio Ambiente.

“Hay que mejorar los sistemas educativos, las escuelas, las universidades, pero es poco porque cambiar eso sólo nos va a permitir mejorar sin cambiar de esencia las cosas.“

En esta clase magistral, Benjamín te hablará en torno a la educación, la innovación y la relación de estas dos con la sostenibilidad. Aprenderás:

1. Por qué la educación está en crisis

2. El garlito en torno a la innovación

3. Lo que nos aleja de ver a la naturaleza como un otroDa click en la clase magistral para cambiar tu forma de mirar la educación.

¿Qué hay de ti? ¿Cuáles son las ideas con las que necesitas romper?

Si quieres tener acceso a las grabaciones de contenidos como este, suscríbete a nuestro boletín. Es gratis. También recibirás información de próximos cursos y clases magistrales sobre temas de educación ambiental, proyectos socioambientales, derecho ambiental, negocios sostenibles, agroecología y arquitectura sostenible.

Escrito por Johana Trujillo, egresada de la Maestría en Innovación Educativa, generación 2017.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la UMA.

-

Desafíos en el diseño de Proyectos Educativos Alternativos | Mi experiencia en diferentes roles dentro de la educación ambiental

Por Mariana Lazcano Ferrat, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Antes de comenzar deseo compartir la perspectiva de este escrito: lo que para mi significa revisar mi historia como educadora y estudiante, ahora lo intento canalizar a través de experiencias personales, sucesos difíciles familiares con mis hijos y sus escuelas, así como propuestas de innovación y transformación pedagógica que deseo plantear con mi propia maestría.

Educación y Pasión

Para comenzar este análisis pretendo compartir que en la preparatoria tuve una magnífica maestra de arte. Nos enseñó a descubrirnos a nosotros mismos a través de pinturas impresionistas, arquitectura clásica y literatura.

Lo interesante de sus clases no era lo que sucedía durante los minutos que duraba, la magia sucedía después, cuando vi las maravillas del mundo, entonces tuve la oportunidad de sentir y comprender todo lo aprendido. Las emociones de admiración de las pinceladas de los impresionistas y su revelación a las políticas de arte que los ataban, entender la dificultad de las capillas delineadas con ojivas y poder imaginarme la vida de los artesanos como lo ilustra el libro de Catedral del Mar.

“Esa es la finalidad de la empresa educativa: que aquel que llega al mundo sea acompañado al mundo y entre en conocimiento del mundo, que sea introducido en ese conocimiento del mundo, que sea introducido en ese conocimiento por quienes le han precedido…que sea introducido y no moldeado, ayudado y no fabricado.»

Que, por último, según la hermosa fórmula que propuso Pestalozzi en 1797 (una fórmula opuesta al proyecto de Frankeinstein), pueda «ser obra de sí mismo» Pestalozzi , 1994 citado por Philippe Meirieu en Frankenstein Educador, página 2.

¿Qué condiciones ayudaron a que yo hiciera mío el conocimiento?

¿Cómo me apoderé de tanta teoría y la transformé en sensibilidad?

Me parece que las condiciones estaban en la facultad de la maestra en respetar nuestros sentimientos, emociones, interpretaciones y acompañarnos pacientemente en el camino a encontrarlas. Ella sabía que estaba sembrando una semilla y no tenía prisa por cosechar.

Al hacer esto no tenía intención de construir un objeto lleno de conocimientos técnicos acerca del arte; sabía que la formación en el arte va cambiando y tomando forma con los años. Ella se dedicó entonces a presentarnos una forma de ver el mundo y vernos a nosotros mismos.

Las condiciones educativas que no permiten formar y ser obra de nosotros mismos es básicamente la prisa administrativa y el encierro permanente en un salón de clases, el mundo -como el arte- hay que verlo para entenderlo.

Interactuar con el Mundo

Yo propongo que viajar o exponernos a ver el mundo de nuestro alrededor pudiera ser una asignatura. No tienen que ser viajes largos ni caros, pero es presentarse ante la expectativa de salir a descubrir, de aprovechar el día que te regala estar parado en otro sitio, pensar como te sientes y sentir tus pensamientos.

Ver lo otro y desear modificar lo tuyo así como comprender la otroriedad y apreciar lo propio. Estoy convencida de que los viajes ayudan a construir una didáctica que dan a los alumnos y profesores la responsabilidad de sus propias acciones, autonomía, y permiten establecer límites en la convivencia social dentro de un espacio seguro. (Pansza, Perez J., & Moran O., 1996)

Escuelas Tradicionales

En un segundo punto de análisis, me gustaría comentar acerca de las formas de acompañamiento educativo en los sistemas convencionales. El acompañamiento de las instituciones a los alumnos, en mi experiencia, son estas oficinas conformadas por servicios de psico-pedagogos y de asesores de calidad de vida.

Bienestar y Educación

Me llama la atención que el bienestar del estudiante se volvió un accesorio, siendo que es la médula del aprendizaje. El estar bien con uno mismo, auto-observarse, desarrollar la personalidad, nuestra liberación, el autogobierno y formación personal es la pieza angular de nuevos modelos de escuela. Sin embargo, cuando pasamos por momentos de dificultad personal, pocas veces las escuelas se adaptan a la circunstancia de las personas. Las estructuras tradicionales priorizan la transmisión de conocimiento y como accesorio el bienestar del alumno.

“… lo normal en la educación, es que la cosa *no funcione*: que el otro se resista, se esconda o se rebele. Lo normal es que la persona que se construye frente a nosotros o se deje llevar, o incluso se nos oponga, a veces, simplemente, para recordarnos que no es un objeto en construcción sino un sujeto que se construye”. (Meirieu, 2003, pág. 4).

Mi mejor ejemplo es el mecanismo de rebeldía, angustia y de supervivencia de mi hijo cuando desafortunadamente enfermé. Él asistía a una escuela de origen tecnocrático, por supuesto que la prioridad era el cientifismo, la eficiencia y neutralidad. Lo normal en nuestra situación de angustia e incertidumbre era que el muchacho no funcionara, el se estaba de-construyendo en la situación de sufrimiento y la institución educativa insistió que era un objeto en construcción técnica y como describe Margarita Pansza, afectividad en estos modelos queda ausente de la problemática del docente.

Nosotros nos cansamos de pedir ayuda para mi hijo y comprobamos como la práctica educativa tecnicista no acompañó a mi hijo en su re- construcción como sujeto joven descubriéndose en el mundo de la incertidumbre de tener una mamá enferma. Al pasar el tiempo, el aprendizaje de mi hijo lo ha fortalecido como ninguna asignatura técnica lo pudo haber hecho, salió de la escuela para construirse con la familia, la escuela fue incapaz de modificar su estructura para incorporar a mi hijo, acompañarlo en grupo y aprender todos juntos de situaciones como estas a las que estamos todos expuestos.

¿Qué pasaría si nuestras circunstancias de vida se incorporaran a nuestro diario aprendizaje?

¿Cómo podemos pensar en ayudar a una persona a construirse cuando no dejamos que su situación de vida sea el punto de partida para ver desde dónde comenzar, con que fortalezas y con qué carácter?

¿Acabaría esto con la violencia infantil intrafamiliar?

Mi propuesta sería que tuviéramos a lo largo de toda nuestra vida escolar una “materia angular” en donde se pudiera tratar con nuestras situaciones de vida –como prácticas narrativas- , nuestro manejo de la realidad y de nosotros mismos en ella.

Educación Liberadora

Mi tercer y último punto de análisis es la conquista paulatina de la autonomía en la formación y en la toma de decisiones de los educandos. Para esto hago referencia a la siguiente cita:

“La autonomía se adquiere en el curso de toda la educación, cada vez que una persona se apropia de un saber, lo hace suyo, lo reutiliza por su cuenta y lo reinvierte en otra parte.” (Meirieu, 2003, pág. 12)

Durante muchos años he llevado a kayakear a muchachos en los esteros para ver aves y admirar/aprender del sistema de manglares. A partir de observarlos decidí ampliar el programa a 3 salidas consecutivas, la primera salida tiene por objetivo únicamente que cada uno de los muchachos y muchachas cumplan simples retos de movilización de kayaks dobles con la marea a favor.

En la segunda salida ellos se responsabilizan de armar los kayaks, organizarse y llegar a un punto establecido para hacer muestreos. La tercera y última salida ellos organizan toda la salida de campo considerando vientos, mareas, arman los kayaks y eligen a sus pares para remar.

Los resultados siempre son muy variados, muchas veces las tomas de muestras y mediciones de productividad son realmente poco confiables, algunos no llegan a cumplir los retos que se establecen, pero nada de esto importa, esto es el andamiaje para que justamente vayan siendo autónomos y tengan experiencias únicas relevantes a ellos mismos. Se ha construido un ambiente seguro con situaciones-problema y una pedagogía diferenciada.

Además de la evidente diversión al aire libre hay incontables aprendizajes que la experiencia les deja, tan únicas como sus personalidades. Al final del día nos sentamos en círculo en la sombra y platicamos las anécdotas que tuvimos. Ellos quienes se llevan un reconocimiento de admiración de todos.

Como ejemplo, recuerdo un par de jovencitas que desde que se hicieron al agua no podían remar, el guía de seguridad se quedó junto a ellas y la marea las tomaba por sorpresa en cada movimiento que trataban descoordinadamente de ejecutar. Apenas lograron llegar a la primera boya, no pudieron avanzar por más que intentaban, estuvieron remando una media hora sin moverse de lugar hasta que por fin lograron coordinarse y comunicarse. A su lado siempre estuvo el guía en silencio. Las chicas no pudieron hacer ningún otro reto.

Cuando terminamos la sesión, en el círculo de conclusión les dieron a ellas el premio a la admiración porque mostraron carácter, perseverancia y lograron sobreponerse a sus problemas de comunicación. Estos aprendizajes para los chicos son los que se llevan entrañablemente clavados en el corazón. El contexto es el manglar. Lo aprenden a querer porque fue testigo de su revelación personal.

Para mí eso es aprendizaje significativo y construcción de su autonomía. Siempre culmino evocando los sentimientos de logro que cada quien tuvo y pidiendo que los guarden en su memoria emocional para cuando estén en una situación de la vida que los ponga a prueba regresen en su mente a este manglar, en este momento y recuerden que lograron superarse a ellos mismos.

Conclusión

Para concluir quiero compartir que las transformaciones pedagógicas que creo que son necesarias por parte del docente están basadas en la confianza en los niños y jóvenes y en la paciencia.

Los docentes podemos generar estructuras planeadas y andamiajes con un sin fin de posibilidades o caminos hacia diferentes objetivos. Necesitamos soltar la administración escolar de los conocimientos.

A mi gusto esto limita y frena la creatividad en la didáctica. Sería interesante poner las circunstancias que vivimos como punto de partida, invitar a que puedan hablar de ellas en comunidad de aprendizaje para manejarlas. Sin duda fomentaría los aprendizajes en viajes para observarse, planearse, gobernarse y desear modificarse a sí mismos mientras admiran el exterior de su contexto de vida me parece un regalo que a todos nos viene bien.

Este ensayo resulta para mí una recapitulación de momentos claves en mi vida que me provocan mejorarme, traje al papel muchos sentimientos y emociones que me entusiasman a seguir mi trabajo de maestría diseñando con más calma experiencias en aula natural.

*Editado por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante y asistente de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente

-

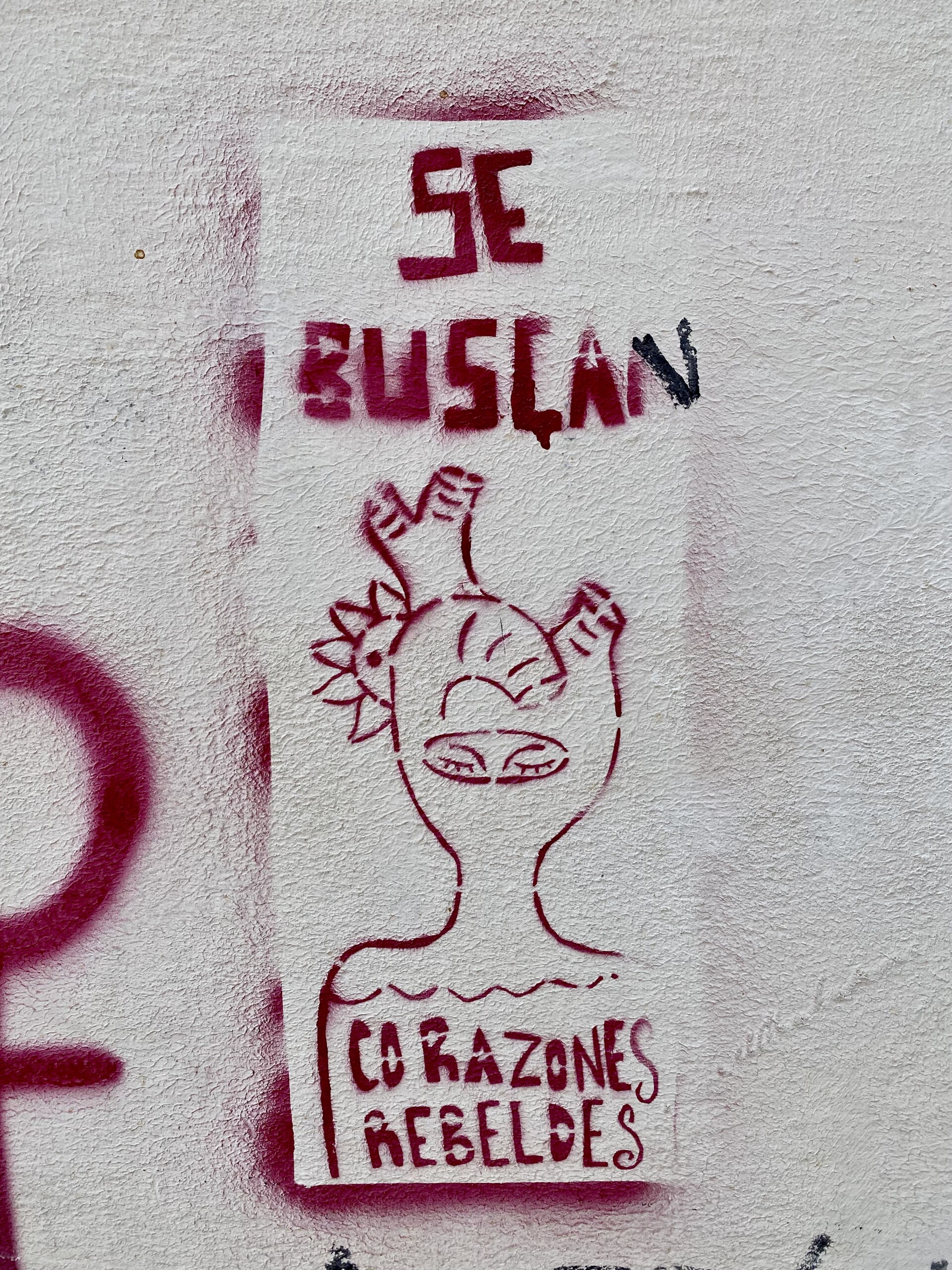

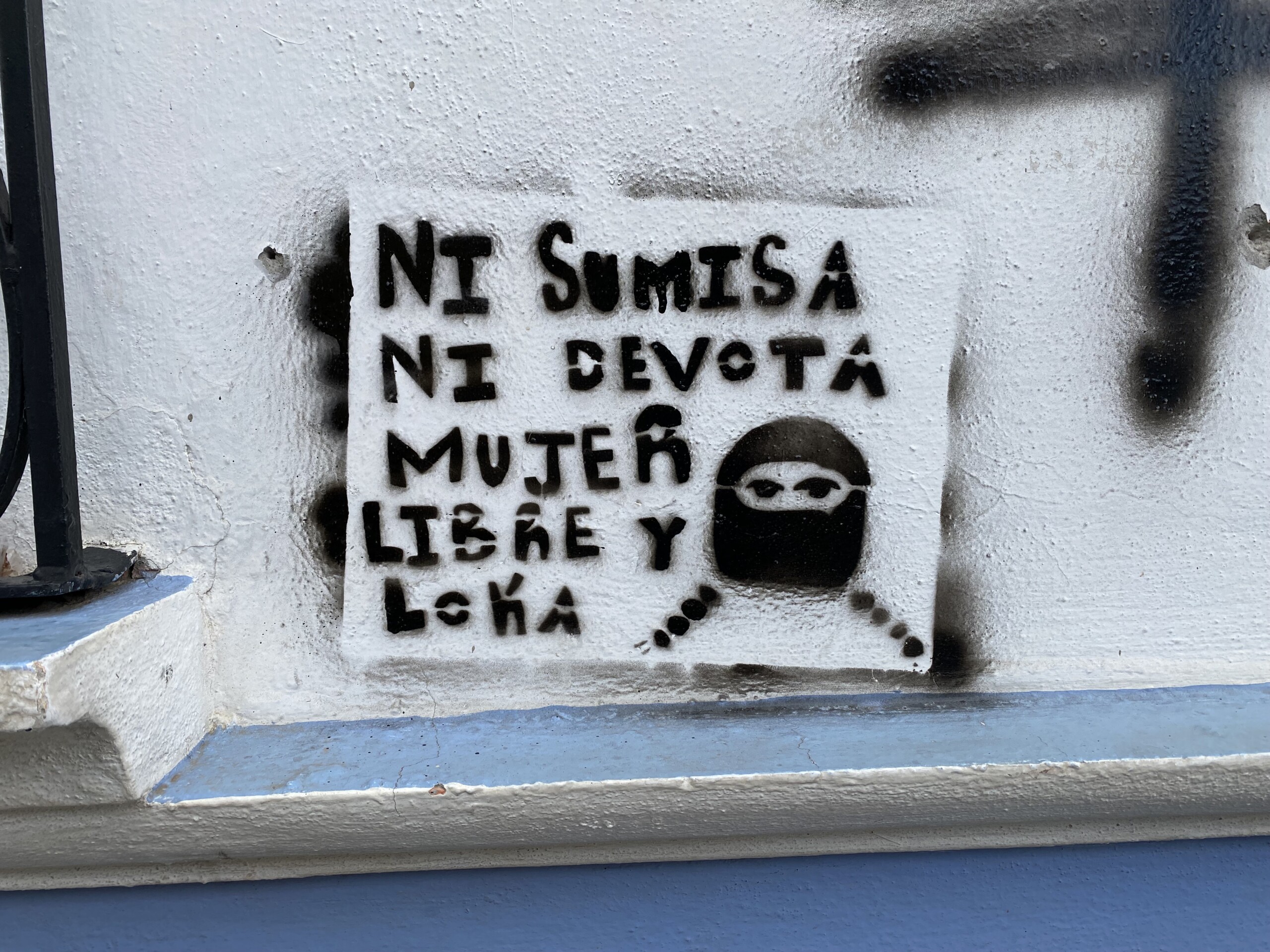

Feminismo Comunitario Territorial y su influencia en la Educación Ambiental

Por Metztli Cerda Asencio, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Para esta ocasión pretendo compartir un poco de mi investigación sobre la propuesta del Feminismo Comunitario Territorial.

Mi Postura

Para comenzar, me gustaría enunciar que me coloco compartiendo esta perspectiva del F.C.T. desde los privilegios que vivo siendo una mujer blanca con acceso a diversas oportunidades, a la que le suscitan distintas -no más, ni menos valiosas- pero si otras situaciones histórico-políticas que a las mujeres indígenas y que reconozco que mi visión y experiencia puede presentar sesgos al abordar esta propuesta, sin embargo, despierta en mí profunda admiración y respeto el trabajo que las compañeras están caminando y me atrevo a nombrarlas desde este lugar amoroso.

Cabe resaltar que no es propiamente una experiencia que está sucediendo sólo en México, pero sí considero que tiene completa relevancia, al ser gestada por parte de la comunidad Maya que habita, cuida y defiende estas tierras, desde antes que se determinara el territorio geográfico de los países cómo hoy los conocemos. Reconozco también el trabajo en red que realizan con otras grupas de mujeres, en distintas latitudes de América Latina.

Ellas no se nombran o identifican como una propuesta de educación para la sostenibilidad y no es mi intención colocarlas -o mucho menos limitarlas- en esto, sin embargo, me parece que su recorrido tiene que ver con la regeneración y la vida.

Día a día, encarnan una experiencia disruptiva en el acto pedagógico y en las siguientes líneas -sin intención de convertir esto en un ejercicio de apropiación- compartiré mi resonancia con su propuesta.

Mi acercamiento a este movimiento parte de revisar algunas entrevistas hechas a Lorena Cabnal: feminista comunitaria integrante de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial y revisando algunos libros que abordan el Feminismo Comunitario Territorial.

El Feminismo Comunitario Territorial y su potencial educativo

Me parece que esta propuesta al nacer lejos de la academia, de la teoría y de las propuestas de los organismos internacionales, es un acto educativo profundo y cotidiano, que se vive desde el cuerpo y al cuerpo me ha hablado.

Encuentro en esta relación pedagógica cotidiana, una invitación a integrar estos saberes, a reconocerlos, a retomarlos e iniciar el camino y descubrimientos propios de la práctica.

Encuentro en el acto de compartir mi perspectiva del Feminismo Comunitario Territorial un espacio y tiempo muy pertinente, profundamente sostenible, un fértil lugar para practicar una educación innovadora, ambiental, que nos acerca a ser más humanes, más creatives, más solidaries; un lugar dónde re-conocernos, para hacer-nos, existir-nos, vivir-nos, para la relación educativa. Y no me refiero a que todes debamos formar parte de, pero sí escuchar su esencia, su lucha, de ser posible apoyarla, pero sobre todo, llevarla a nuestro quehacer cotidiano.

¿De dónde viene el Feminismo Comunitario Territorial?

Como Lorena explica, el Feminismo Comunitario Territorial en Guatemala surge entre 2003 – 2004, a la par de la firma de los acuerdos de paz; luego de 36 años de guerra contrainsurgente.

Nace de un deseo muy profundo, desde cuerpos indignado de mujeres. En primera instancia, se juntaron a denunciar el hambre, la muerte de muchas mujeres, la muerte de niños y niñas que estaban falleciendo por desnutrición dada la situación de hambruna.

Cuenta como en esos momentos miraban los acuerdos de paz firmados, pero los sentían muy lejos de la comunidad, y empiezan a juntarse un grupo de mujeres empobrecidas a hacerse muchas preguntas:

¿Por qué muchas no estudiaban? ¿Por qué tenían hasta 18 hijos por familia? y así una serie de preguntas que parten de su vida cotidiana.

Posicionamiento ético-político

En el año 2005 surge un primer enunciado “defensa de mi cuerpo, como mi primer territorio de defensa”

En 2007 con la lucha contra las mineras nombran “la recuperación y defensa de territorio cuerpo tierra” empiezan a plantear estas dos dimensiones: la lucha por los cuerpos de las niñas y de las mujeres haciendo la defensa de la tierra.

En palabras de Lorena:

“Hoy el Feminismo Comunitario Territorial es un feminismo que aporta la pluralidad feminista comunitaria continental, nace de cuerpos indignados, de cuerpos que han sido atravesados por las múltiples violencias y empieza a hacer planteamientos bastante fuertes y también empieza a colocar elementos de interpelación a otros feminismos.”

Como Lorena Cabanal dice: “Me convoca a tejer para la red de la vida”.

Como una resonancia a mi proceso me invita a preguntarme desde mis quehaceres profesionales y personales:

¿Cómo generar complicidades para acuerparnos y formar nuevas formas de vida?

¿Cómo sentir y hacer espacio a las distintas dimensiones, la epistémica y la cosmogónica?

¿Cómo sentir las relaciones, recordando que la naturaleza nos es en el cuerpo, en el alma?

¿Cómo aportamos desde aquí para seguir la lucha por la defensa de la vida?

¿Cómo sentipensar-me, sentipesar-nos como educadores ambientales?

¿Cuál es nuestra responsabilidad política y epistemológica?

¿Cómo tejer redes que fortalezcan, que buscan horizontes comunes, dónde todas las voces sean escuchadas, donde las personas que son expertas en sus vidas sean sus dueñas?

¿Cómo ser siendo comunidad de la conversación, de la hospitalidad, de la acogida, del tacto, de la deferencia?

Su Cosmovisión

Es una propuesta epistémica que tiene su propio modo de interpretar sus realidades y decodifica las opresiones en la comunidad.

Es una propuesta espiritual, aborda los elementos de cosmogonía del pueblo maya, trae a dialogar las fechas calendáricas y lunares del calendario maya, contiene las diferentes relaciones de numerología de los cuerpos de la red de la vida, habla de diferentes elementos de cosmogonía para hacer una reinterpretación de: ¿porque está rota la red de la vida en las comunidades indígenas?

¿Qué podemos rescatar del Feminismo Comunitario Territorial como recurso para hacer Educación Ambiental?

El F. C. T. es un feminismo en una dimensión que dialoga; aborda la sanación como camino cósmico y político, aborda la memoria de dolor, de duelos, de muchas violencias, de la guerra contra la insurgente.

Acompaña procesos para la revitalización de mujeres que hacen defensa de la tierra, mujeres criminalizadas, judicializadas, perseguidas, presas políticas, mujeres con órdenes de captura.

Plantean regresar a la memoria ancestral sanadora de las mujeres con la naturaleza, a las conexiones de la red de la vida. Creen que las mujeres en cualquier lugar del mundo tenemos memoria ancestral sanadora.

Proponen que, desde los diferentes lugares y territorios, sanar las múltiples opresiones que tenemos, es un acto personal político y consciente.

Enuncia que la sanación política implica introducirnos de manera personal profunda, consciente y removernos aquello que nos ha construido el sistema patriarcal por voluntad propia, para así sanar el destierro comunitario, sanar la violencia epistémica, sanar nuestras relaciones con el territorio.

Encuentran que esta misma sanación, está en las relaciones de amor con la naturaleza, ya que esta no ejerce poder y control sobre los cuerpos, entonces practican e invitan a el sanar con los árboles, sanar con las plantas, sanar con las hierbas, con los ríos, con las montañas, de allí tomar fuerzas, de las fases lunares para poder removernos de las dimensiones de dolor, acuerpar entre mujeres y traer una dimensión de conciencia política de esos acuerdos y con otros saberes plurales de sanación.

No creen en una receta, no creen que esta manera de sanación se tenga que estandarizar por el mundo, mas bien es una manera que aporta a tejerse con otras propuestas que dialogan en estos tiempos, en otros territorios, estén en la ciudad o en campo.

Recalcan lo que es importante para esta sanación por la intencionalidad feminista, de no hacerlo, queda en bienestar, en relajación; en tanto tienes una intencionalidad feminista va a interpelar y se van a cuestionar las raíces de opresión, para revitalizarnos y reivindicarnos, con otros erotismos, otras alegrías, otras energías, otros placeres, que se convocan en este tiempo para darnos fuerza vital.

* Editado por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante y becario de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

¿Quieres saber más sobre las posturas feministas para hacer Educación Ambiental? Inscríbete a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad

El programa tiene una duración de cuatro semestres y las clases inician en enero de cada año. Únicamente se abre un grupo por año. Escríbenos a pda@universidaddelmedioambiente.com.mx y efp@universidaddelmedioambiente.com.mx

-

Artilugios Pedagógicos: Aulas Naturales y su importancia para el desarrollo del Andamiaje Educativo

Por Mariana Lazcano Ferrat, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Considero el Aula Natural como un pilar en el método de andamiaje para el codiseño de iniciativas de aprendizaje basado en proyectos y cognición situada; desde mi experiencia reconozco que es efectiva para: la motivación, la autodeterminación, la regeneración personal, comunal y la conexión con el ambiente natural.

Preferir a las Aulas Naturales surge como un Artilugio Educativo que responde a la inquietud de personas frente a grupo que pretende ofrecer algo diferente en el acto educativo, esto para que sus grupos de aprendices vivan un acontecimiento pedagógico único.

¿Qué son los Artilugios en Educación?