¡Tu carrito está actualmente vacío!

Categoría: Otros Temas

-

La Permacultura como estrategia de cambio profundo civilizatorio

¿Por qué la permacultura sería una estrategia de cambio ante la crisis actual? Nos encontramos en momentos críticos de la historia. Un punto de quiebre donde muchas áreas que comprenden, no solamente la vida humana sino el macro sistema planetario en su totalidad, están colapsando. Vivimos sumergidos en depresiones y los índices de enfermedades mentales va en aumento. Es necesario un cambio, lo sabemos. Hemos rebasado ya seis de los nueve límites planetarios y la calidad de vida lamentablemente, es deplorable para un gran porcentaje de la población humana y más que humana.

La Crisis Actual

Están presentes muchas crisis y las seguimos alimentando, al mantener acciones sustentadas en una ideología consumista, extractivista y principalmente antropocéntrica. Somos muchas las personas que queremos hacer las cosas diferente pero el camino se vuelve confuso al experimentar un bombardeo de información y diversos discursos globales a veces incluso contradictorios. Unos desde la culpa y reclamo hacía la especie humana, otros de la necesidad e importancia de conservar los recursos para las futuras generaciones mas, sin coherencia ni acción en el presente y otros de salvadores del planeta.

Estos discursos no nos llevan a un estado de bienestar y resiliencia, ya que en realidad siguen fortaleciendo la concepción que estamos separad@s, que somos algo diferente al resto de las especies y que la naturaleza es algo externo que podemos utilizar, poseer o salvar. Desde esta posición enajenada y fragmentada del macrosistema del que formamos parte, nuestras acciones seguirán teniendo componentes de superioridad e individualismo, que solo permite visiones utilitarias y reduccionistas. No nos será posible generar cambios civilizatorios que atiendan los problemas reales a los que nos enfrentamos.

Del contropocentrismo al biocentrismo

Es fundamental migrar de la mirada antropócentrica desde la que habitamos, donde el ser humano y sus “necesidades” se encuentran en el centro del todo, justificando cualquier medio para satisfacerle, hacía una mirada ecocentrica o biocéntrica, donde al centro ponemos al planeta como macro sistema sabio y vivo. Reconociendo el valor intrínseco de la vida por sí misma y de los que integramos los ecosistemas, sin depender del valor utilitario que estos tienen para el humano. De esta forma nos será posible tomar nuestra posición dentro del sistema vida, reconocernos como naturaleza, actuar y pensar desde un sitio integrado de reciprocidad. Ahí podremos caminar hacia la armonía y la abundancia.

Es un transformación radical e indispensable. Implica reconfigurar como nos comprendemos a nosotr@s mism@s y todo lo que nos rodea, cultivando un paradigma de pertenencia con el entorno local, regional y global, y una ética de cuidado mutuo y colaboración que dicte nuestras acciones.

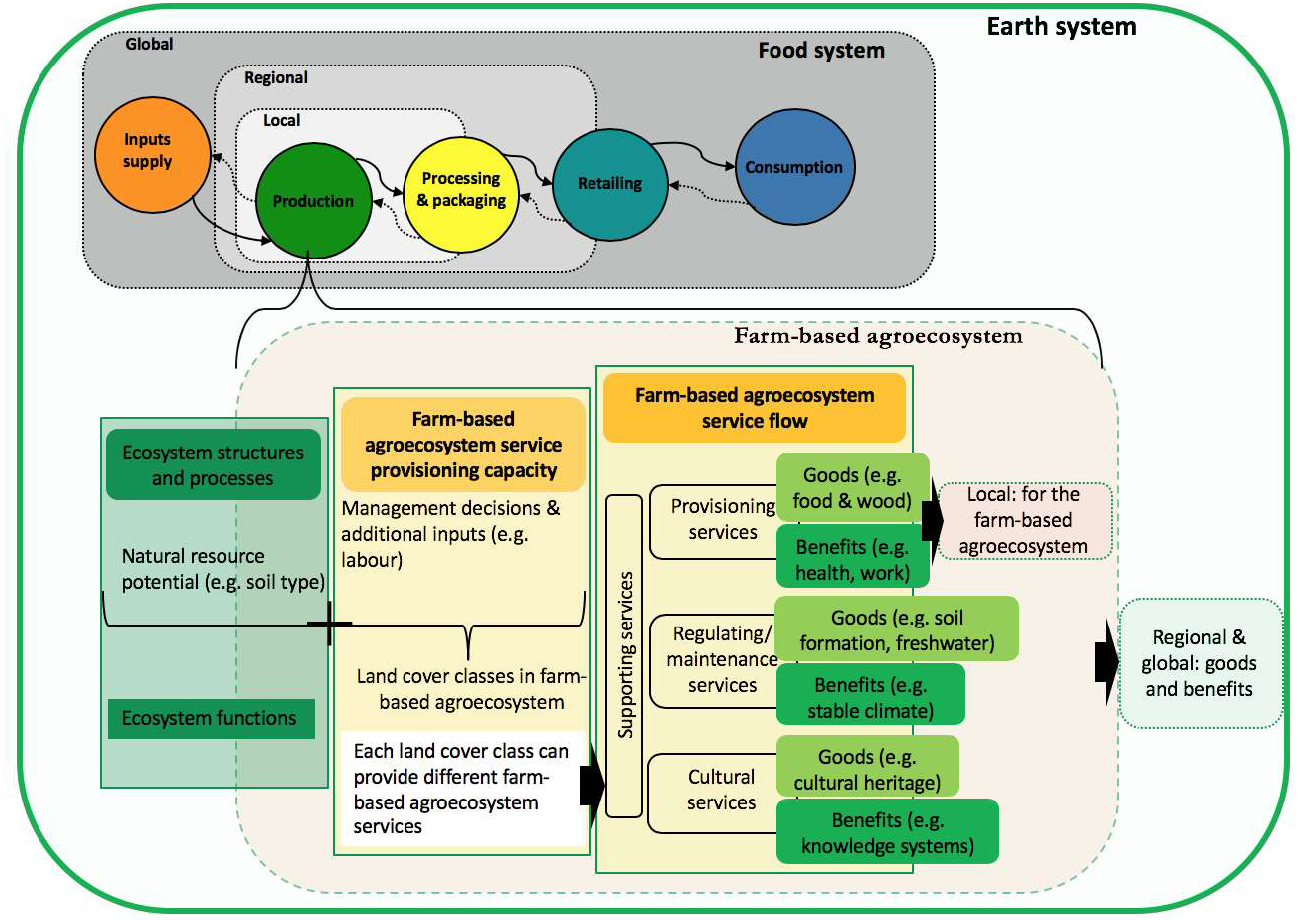

Permacultura como respuesta a la crisis

La Permacultura al ser una filosofía práctica que busca co-construir culturas que logren permanecer a través del tiempo, a partir de prácticas fundamentadas en la observación e imitación de las dinámicas naturales de los ecosistemas para la restauración y regeneración de los mismos y la integración armónica del ser humano, nos presenta una gran alternativa para generar los cambios profundos de conciencia y acción, que nos lleven hacia sociedades que sustentan la vida.

El concepto Permacultura, acunado por Bill Mollison y David Holmgren, nace a mediados de 1970’s en Australia como parte de la ola del movimiento ecologista mundial iniciado desde los años 50’s, por la necesidad de encontrar nuevas formas de interactuar con el entorno, distintas a las de la industrialización, corriente de crecimiento y acumulación ilimitado en un planeta de servicios ecosistémicos limitados.

Se define como, “un sistema de diseño para una vida resiliente y un uso de la tierra basado en principios éticos universales y de diseño ecológico.”, “un movimiento global de individuos, grupos y redes que trabajan para crear el mundo que queremos, satisfaciendo nuestras necesidades y organizando nuestras vidas en armonía con la naturaleza. (Holmgren, 2021).

Más allá del diseño

La Permacultura parte del trabajo con y no contra la naturaleza. Se fundamenta en tres éticas base, el cuidado de la Tierra, el cuidado de las personas y la repartición justa y autoregulación. Busca ser una estrategia dinámica y viva, nutriéndose constantemente de la recuperación y adaptación de saberes y prácticas antiguas, con nuevos conocimientos y tecnologías, desde una conciencia crítica y siempre contextualizando nuestras acciones, en beneficio del espacio. Posiciona al ser humano dentro del sistema con el mismo valor e importancia que el resto de elementos, vidas que lo integran y le da un carácter de administrador/a de las relaciones entre ellos. Nos aporta una visión extendida, profunda e interconectada de la vida y la Tierra y, de nuestra posición complementaria en ella.

Centro de educación y producción agroecológica-permacultural Ko’tsi CSC & Por la Montaña. San Cristobal de las Casas, Chiapas. La Flor de la Permacultura

A lo largo de los años, Bill Mollison, David Holmgren y much@s permacultor@s más, han otorgado herramientas y metodologías basadas en la observación de los ecosistemas, que sirven de guías prácticas para el desarrollo de ambientes y proyectos integrales que atiendan la vida en su complejidad, como los principios éticos y de diseño desde los que se desenvuelve la Flor de la Permacultura. En ella, cada pétalo comprende un campo esencial a considerar en el diseño de un sistema resiliente.

Los siete pétalos de la Flor de la Permacultura son: Salud y bienestar espiritual, Finanzas y economías sociales y solidarias, Tenencia de la tierra y gobernanza comunitaria, Administración de la tierra y la naturaleza, Ambientes construidos, Herramientas y tecnologías adaptadas y Educación y cultura. Para poder implementar proyectos resilientes, es crucial que cada proyecto cuente con estrategias relativas a todos los pétalos, en mayor o menor medida dependiendo del propósito clave de cada uno, y se consideren y atiendan las relaciones entre unas y otras para crear ciclos cerrados donde el sistema se alimenta y sustenta a sí mismo.

Adaptado de la introducción de: Permaculture Principles and Pathways beyond Sustainabillity. Copyright © 2002 (Obtenida del libro de David Holmgren) Existen diversas estrategias dentro de cada pétalo como la educación para la paz, ecoconstrucción, captación de agua de lluvia, asociación de cultivos, bancos de tiempo, cooperativas, y muchas más.

Las posibilidades prácticas son infinitas, ya que partimos siempre de la combinación entre las dinámicas propias del ecosistema, la cultura que en el habita, métodos utilizados en distintas puntos de la historia y geografías y la creatividad de cada persona y colectivo.

Si quieres aprender más, revisa nuestro Diplomado de Permacultura con certificacion PDC

Construir con herramientas y cambios de paradigma

La Permacultura es un concepto vivo. Se construye cada día con el trabajo, sueños, ilusiones y acciones de cada persona que la práctica, sumando a la cimentación de una civilización de cuidado donde la vida puede florecer.

Se convierte en una filosofía de vida personal y colectiva basada en redes de colaboración. Nos propone pensarnos y pensar nuestro entorno de forma dinámica e interrelacionada donde cada un@ tiene un papel vital que desempeñar, entendiéndonos como parte de la Tierra soportad@s por la macrored de vida que busca equilibrio y prosperidad.

A partir de la observación constante de los ciclos y procesos naturales, se desarrolla la capacidad de asombro, encontramos nuestro sentido de pertenencia y alimentamos la seguridad y confianza internas que reposa en el identificarnos con l@s otr@s.

La Permacultura entonces, nos aporta una gran alternativa ante la situación crítica en la que vivimos pues nos invita a comprender nuestro rol dentro del sistema y desde ahí y en colectivo buscar soluciones reales que mejoren las condiciones de vida del completo. Entendemos que un cambio es necesario y lo co-construimos junt@s.

Escrito por Paula Elizabeth Romo Monteagudo

Docente y certificadora del Diplomado de Permacultura

Referencias

- Richardson, K., Steffen, W., & Rockström, J. (2025). La Tierra más allá de seis de los nueve límites planetarios. https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458/suppl_file/sciadv.adh2458_sm.pdf

- (S/f). Rae.es. Recuperado el 5 de junio de 2025, de https://dle.rae.es/antropocentrismo

- Nivia. (2024). Ecocentrismo: El rechazo a transigir con la integridad ecológica. OpenGlobalRights. Recuperado el 5 de junio de 2025, de https://www.openglobalrights.org/ecocentrism-refusal-to-compromise-ecological-integrity/?lang=Spanish

- What is Permaculture. (2021, junio). Holmgren Design. https://holmgren.com.au/permaculture/what-is-permaculture/

- Servicios Ecosistémicos. (2019, abril 10). Instituto de Ecología & Biodiversidad. https://ieb-chile.cl/aprende-sobre/servicios-ecosistemicos/

- Del libro, U. R. de L. C. y. L. P. de P. E., & de la Sustentabilidad’ de David Holmgren., P. P. y. S. M. A. (s/f). La Esencia de la Permacultura. Com.au. Recuperado el 6 de junio de 2025, de https://holmgren.com.au/downloads/Essence_of_Pc_ES.pdf

- Permaculture Principles by Bill Mollison. (2020, abril 1). World Permaculture Association.

-

¿Está México invirtiendo lo suficiente contra el cambio climático?

México necesita invertir 1.7 billones de pesos al año para mitigar el cambio climático, según la Secretaría de Hacienda. Descubre por qué esta cifra importa y qué riesgos enfrentamos si no se actúa ahora.

El cambio climático ya no es una amenaza futura: está afectando la economía, la salud y la infraestructura de México. Según un reciente informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el país necesita invertir 1.7 billones de pesos anualmente —el 6.7% del PIB— para enfrentar esta crisis global. Pero, ¿realmente estamos poniendo el dinero donde se necesita?

¿Por qué 1.7 billones de pesos?

Esta cifra no es un capricho: representa lo necesario para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París y asegurar que México pueda mitigar los efectos del calentamiento global, como olas de calor, sequías, huracanes y pérdida de biodiversidad. Se requiere una transformación profunda en sectores como energía, transporte, agricultura, agua y urbanismo.

El alto costo de no actuar ante el cambio climático

Especialistas de la UNAM estiman que, si no se actúa ahora, los costos acumulados del cambio climático podrían alcanzar hasta 15 veces el PIB mexicano en 2100 (Toribio L, 2025). Las consecuencias ya se sienten: sequías que amenazan cultivos, olas de calor históricas y daños por tormentas más frecuentes y severas.

Falta de ejecución: presupuesto subutilizado

Paradójicamente, mientras se estima esa inversión multimillonaria, el gobierno federal dejó de ejercer 16.3 mil millones de pesos asignados a programas climáticos durante el primer trimestre de 2024 (UNAM Global TV. 2025, 14 mayo). Esta falta de ejecución afecta 63 programas destinados a la prevención de incendios, manejo de agua, y energía sustentable.

Avances financieros: ¿suficientes?

Sí se han dado pasos importantes. Hacienda ha movilizado más de 722 mil millones de pesos mediante bonos sostenibles, incluyendo bonos verdes y sociales (UNAM Global TV. 2025, 14 mayo). Además, la creación de una taxonomía sostenible busca dirigir recursos a actividades verdaderamente alineadas con objetivos climáticos.

Aun así, estas acciones representan menos de la mitad de lo requerido cada año. El desafío no es solo económico, sino político e institucional.

Obstáculos estructurales al financiamiento climático

Entre los principales cuellos de botella destacan:

-

Burocracia que retrasa la liberación de fondos

-

Falta de capacitación técnica en gobiernos locales

-

Incoherencia entre dependencias federales

-

Escasa presión social para priorizar la acción climática

Estos factores impiden que las buenas intenciones se conviertan en acciones concretas y medibles.

Recomendaciones: ¿qué puede hacerse ya?

-

Asignar presupuesto multianual para proyectos climáticos.

-

Capacitar a estados y municipios en gestión ambiental y financiera.

-

Asegurar transparencia en la ejecución del gasto.

-

Fomentar la inversión privada mediante incentivos fiscales y mecanismos de riesgo compartido.

-

Monitorear impactos y resultados con métricas claras.

Conclusión

El cambio climático no espera. Cada año que México posterga una inversión climática seria, se multiplican los riesgos económicos, sociales y ambientales. Si bien se ha avanzado en instrumentos financieros, el país aún está lejos de cerrar la brecha de inversión climática.

Invertir 1.7 billones de pesos anuales no es un lujo: es una necesidad urgente. Si México quiere un futuro resiliente y sostenible, debe actuar ahora. No hay margen para la inacción.

En la Universidad del Medio Ambiente contamos con distintos programas para ser parte de la solución ante esta situación. Como la MAestría en Administración de NEgocios Sociambientales, el Diplomado de Finanzas Sostenibles o el Diplomado de Economía Circular.

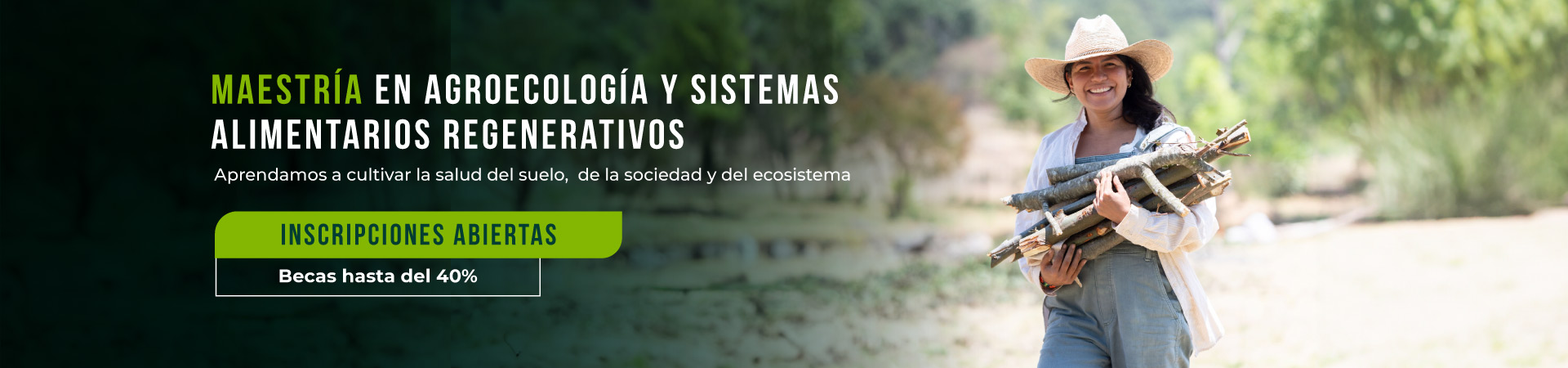

Si quieres conocer mas acerca del plan de la UMA, el plan de estudios y la comunidad Educativa, da clic en la imagen.

FIRMA:

Escrito por Gonzalo Sierra Basurto, (Alumno de la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales), generación 2024.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

REFERENCIAS:

UNAM Global TV. (2025, 14 mayo). Cátedra SCHP 2025 «Panorama Económico de México, Crecimiento y retos estructurales» [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=UlS8At0-W4Q

Toribio, L. (2025, 16 mayo). Se requieren 1.7 bdp contra calentamiento; Hacienda reconce impacto. Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-requieren-17-bdp-contra-calentamiento-hacienda-reconce-impacto/1716275

-

-

REFLEXIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN Y MI ROL COMO AGENTE DE CAMBIO AL COMENZAR A ESTUDIAR EN LA UMA

Perspectiva inicial

Antes de entrar en contacto con la teoría evolutiva, pensaba que mi lugar en el mundo era el de un ser vivo razonador como agente de cambio, antes de ser un ser consumidor. Mi punto de vista hasta hoy se mantiene, sin embargo, ahora no me considero en un rol de “salvadora” del medio ambiente que me rodea, sino en un rol de colaboradora del medio ambiente, resultado de la evolución.

Desde mi perspectiva, la evolución respondía a la pregunta “para qué”, ¿para qué una especie u otra evolucionó? Ahora me doy cuenta que, en realidad, responde a la pregunta “por qué”, ¿por qué una especie u otra ha evolucionado? No se trata de que la evolución suceda para que una determinada especie se adapte a ciertas condiciones, sucede como consecuencia de eventos sucedidos en el pasado. Como si el sistema en cuestión, no tuviera la propia intención de evolucionar, sino que evoluciona porque algo sucedió antes que diera el primer paso a esa evolución.

Humano y naturaleza

Lo que suponía el objetivo del ser humano en la naturaleza es que el ser humano era el principal ser vivo encargado de la evolución. Ahora sé que no es así. La naturaleza, en general, se encarga del proceso evolutivo.

Me relacionaba, probablemente con un sentido de superioridad respecto a la demás naturaleza, como si ser humano significara ser exclusivo, alguien que puede hacer y deshacer ciertas estructuras o sistemas sin consultar, sin pensar, ni estudiarlo a profundidad. Ahora comprendo que cada una de mis acciones pueden llegar a tener repercusiones en la naturaleza; y por lo tanto, estas acciones deben ser cautelosas, muy bien analizadas y preparadas en comunión tanto con los seres vivos como con los sistemas con los que puedan interactuar.

Antecedentes para el inicio del cambio de perspectiva

Como mencionaba en un inicio del escrito, mi visión de evolución estaba relacionada a la forma de adaptarse a las condiciones del medio para sobrevivir en la naturaleza, ahora sé que se basa más en los distintos cambios que se presentan consecuentemente a las formas de desarrollo de la naturaleza. Eso influye mi interactuar con la naturaleza de forma más comprensiva y más apreciativa, me permite ver que todos tenemos ancestros comunes, por lo tanto, ese entendimiento logra que considere a los seres vivos como mis similares; y consecuentemente, llego a tener muchísima más empatía al convivir con ellos.

La evolución se da a nivel poblacional, las especies con características que sobrevivan a varios acontecimientos y fenómenos naturales serán las que perseveren en la naturaleza. Estas van evolucionando en sus propios grupos poblacionales hasta llegar al momento en el que no se pueden reproducir entre grupos poblacionales en distintos niveles de evolución.

En ese contexto se definen a continuación los siguientes términos:

- La evolución es el cambio en las propiedades de grupos de organismos en el curso de generaciones o en el paso del tiempo. Sucede a nivel poblacional, no a nivel individuo.

Fotografia Nº 1: Hierbas, quinoa y flores conviviendo en un espacio de tierra

Fuente: Elaboración propia - El rol del ambiente en la selección natural: según el comportamiento del medio ambiente, las especies con características propias que sobrevivan a dichos comportamientos serán las que generen más descendencia. Para lograr esto, debe existir variaciones agradables, un ambiente, varias generaciones y reproducción diferencial.

Video Nº1: Estanque formado en un espacio de tierra en el que interactúan distintas especies de seres vivos

Estanque

Fuente: Elaboración propia- Aleatoriedad en el proceso evolutivo (respecto a la mutación): emerge en un determinado momento, dado el contexto en el que se encuentra un individuo que resulta tener ventaja sobre los demás seres de la especie, esta o estas características ventajosas prevalecen en las generaciones que continúan.

- Adaptación como fenómeno emergente y no intencionado: explica que las especies que mejor se adapten a una determinada situación serán las que emerjan poblacionalmente más adelante. Una adaptación de tipo inconsciente.

Fotografia Nº 2: Hierbas y otras plantas creciendo entre piedras

Fuente: Elaboración propia - Perfección o progreso en el proceso evolutivo: hace referencia a que todos tenemos nuestra base de existencia en una especie, por lo tanto, ahora, todas las especies distan de ser perfectas. Entre especies y entre individuos de cada especie no existe la perfección, eso permite la evolución de la población (Krukonis & Barr , 2008).

Fotografía Nº3: Rana verde en su hábitat

Fuente: Elaboración propia Conclusión

Las preguntas que resonaron conmigo entonces fueron ¿Cuáles fueron los “porqués” de la evolución de las especies para llegar a la humanidad actual? ¿A qué hemos sobrevivido como humanidad para ser lo que somos?

A modo de conclusión, luego de tocar los puntos anteriores, a qué se reduce o se agranda el ser un agente de cambio. Considero que cualquier ser vivo puede ser llamado así al, simplemente, existir.

La importancia está en ser conscientes del impacto de nuestros cambios. Los anteriores deberán ser empáticos con los demás seres vivos y coherentes con nuestros ideales.

Escrito por Alejandra Iris Sejas Delgadillo, estudiante de la Maestría de Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos, generación 2021.

Referencias

Krukonis, G., & Barr , T. (2008). Evolution for Dummies. Indianapolis: Wiley Publishing .

-

Incumplimiento de los ODS: una alerta para el mundo de los negocios.

El incumplimiento de los ODS es más que una señal de alerta para los gobiernos: es una advertencia directa al sector empresarial. Un estudio reciente demuestra que ningún país está en camino de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, y que el avance en algunos objetivos está ocurriendo a costa del retroceso en otros.

Incumplimiento de los ODS: un riesgo global para los negocios

El incumplimiento de los ODS no es un “fun fact” para decir en la conversación de la mañana, sino una tendencia alarmante. Según el análisis realizado por García-Rodríguez et al. (2025) a través de PLOS ONE, el desarrollo sostenible se encuentra estancado o incluso en retroceso en varias regiones del mundo. Esto no solo representa una crisis social y ambiental, sino también una amenaza directa a la estabilidad económica y a los modelos de negocio actuales.

Por lo tanto, si tu empresa o proyecto depende de recursos naturales, estabilidad política o acceso a mercados justos, el incumplimiento de los ODS podría comprometer seriamente su viabilidad.

Además, el informe destaca que los avances en objetivos como crecimiento económico o infraestructura muchas veces coinciden con retrocesos en igualdad de género, acción climática o conservación ambiental. Entonces, parecería que nos encontramos en una paradoja demasiado compleja.

¿Por qué debería importarle a los negocios?

El mundo corporativo, especialmente el que promueve una visión socioambiental, no puede operar como si este diagnóstico no lo interpelara. Aunado a esto, el incumplimiento de los ODS representa una desconexión entre lo que las empresas prometen en sus informes de sostenibilidad y lo que realmente ocurre a escala global.

Sin embargo, también representa una oportunidad. Las empresas que reconozcan esta realidad pueden posicionarse como líderes en soluciones transformadoras. Invertir en regeneración ambiental, educación, salud o inclusión puede ser no solo una responsabilidad, sino una ventaja competitiva en los próximos años.

Cada ODS debe ser analizado de acuerdo al contexto del país, García-Rodríguez et al. (2025).

¿Y qué hay de América Latina?

América Latina aparece en una posición ambigua. Por un lado, presenta algunos avances en reducción de pobreza y acceso a servicios básicos. Pero por otro, enfrenta retrocesos en educación, salud y justicia ambiental. Esto pone en evidencia que las políticas públicas y los modelos económicos actuales no están funcionando de forma integral.

Además, los datos muestran que incluso países con buenas intenciones políticas no logran progresar si no hay coherencia entre sus políticas económicas, sociales y ambientales. El sector privado tiene aquí una tarea pendiente: dejar de ver los ODS como una lista de chequeo para relaciones públicas, informes o estrategías de mercadotecnía; y comenzar a integrarlos como ejes centrales de operación y estrategia.

¿Qué deberían hacer los negocios socioambientales?

Primero, reconocer el problema. Luego, preguntarse: ¿mi proyecto está ayudando a resolver estos retos o está contribuyendo a perpetuarlos?

Segundo, conectar con actores locales e internacionales que están promoviendo transformaciones reales. Y tercero, reconfigurar sus indicadores de éxito: no basta con crecer, hay que contribuir a restaurar, incluir y regenerar.

Un negocio que no entienda el colapso sistémico detrás del incumplimiento de los ODS está destinado a operar en un mundo más inestable, más desigual y más conflictivo.

Elaboración propia

- Descripción: Gráfico que muestra la interdependencia entre los ODS: cómo el progreso en unos puede ir en contra de otros.

Conclusión: no hay sostenibilidad sin acción coherente

Por cierto, el artículo de García-Rodríguez et al. deja claro que los discursos no bastan. La sostenibilidad exige datos, voluntad y acción real.

Y para los negocios, esto implica ir más allá del “greenwashing” y comprometerse con un cambio estructural que no deje atrás a nadie.

Además, si la comunidad empresarial no actúa, terminará pagando el costo de un desarrollo fallido en forma de crisis económicas, desplazamientos, conflictos y pérdida de confianza.

En la Universidad del Medio Ambiente, contamos con la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales, en donde podrás conocer y desarrollar estrategías para llevar mas allá la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), contemplando esta perspectiva sistémica entre actores, objetivos y alcances.

Si quieres conocer mas acerca del plan de la UMA, el plan de estudios y la comunidad Educativa, da clic en la imagen.

FIRMA:

Escrito por Gonzalo Sierra Basurto, (Alumno de la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales), generación 2024.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

REFERENCIAS:

García-Rodríguez, A., Núñez, M., Robles Pérez, M., Govezensky, T., Barrio, R. A., Gershenson, C., Kaski, K. K., & Tagüeña, J. (2025). Sustainable visions: unsupervised machine learning insights on global development goals. PLOS ONE, 20(3), e0317412. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317412

-

Una yucateca en la Universidad del Medio Ambiente

Yucatán, cuna de la civilización Maya y escenario de eventos geológicos trascendentales como el impacto del meteorito, ha sido tradicionalmente asociado con su rica historia y biodiversidad. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y sociales, la dimensión ambiental suele quedar en segundo plano. Como yucateca, he sido testigo de los profundos impactos que nuestras acciones pueden tener en el entorno. Esta realidad me ha impulsado a reflexionar y a tomar acciones concretas para proteger nuestro patrimonio natural.

¿De Yucatán hasta Valle de Bravo?

Sí, así como lo leen. Pero la gran pregunta es: «¿Por qué hasta allá?». Y créanme, ha sido la pregunta más común que me han hecho este año. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, a veces queremos hacer cambios, tenemos ideas, apoyo e incluso conocimiento, pero ¿dónde encontrar todo lo que necesitamos en un solo lugar?

Después de estudiar simultáneamente las licenciaturas de Comunicación y Ecoturismo, me encontré en un limbo al terminar. Las preguntas sobre mi futuro me generaban ansiedad. Descubrir mi camino fue un proceso largo y complicado. Intenté combinar mis dos licenciaturas en una maestría, pero las cosas no salieron como esperaba. La vida parecía poner obstáculos en mi camino que, aunque frustrantes, me hicieron replantearme mis opciones.

Fue entonces cuando descubrí la UMA. Su propuesta educativa era perfecta para mí, pero había un detalle: tenía que ir a Valle de Bravo. La idea de viajar y los gastos… eran un gran desafío. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a intentarlo.

La curiosidad venció al miedo. Investigando, encontré apoyo para estudiantes por medio de las diferentes becas que la UMA ofrece y fue ahí cuando me di cuenta de que era posible lograrlo. Así que tomé la decisión de embarcarme en esta nueva aventura.

De 35 grados a 10

En resumen, quedé seleccionada para la beca que tanto deseaba y, ¡sorpresa!, obtuve la que más me interesaba. Ahora, el verdadero desafío era prepararme para esta nueva etapa. El tiempo voló y finalmente llegó el momento de partir. Sin embargo, la emoción se mezclaba con cierta incertidumbre: ¿y si no encajaba? ¿y si me sentía sola?. Como en toda aventura, el miedo siempre acecha, pero decidí enfrentarlo y convertirlo en mi acompañante de viaje.

Mi padre y yo emprendimos esta aventura desde Mérida hasta Toluca en avión. Luego de un viaje en autobús y otro corto trayecto, llegamos a la Universidad. Recuerdo el frío intenso que me recibió, un contraste abrumador con los cálidos días de Mérida pero, al ver el hermoso campus rodeado de bosque, la emoción volvió a apoderarse de mí.

Al conocer a mis compañeros, me di cuenta de que era la más joven del grupo. En ese momento, una pequeña voz interior me susurró: «¿Qué haces aquí, Andrea?». Sin embargo, decidí no dejar que ese pensamiento me paralizara.

Imagen 2. Primera foto de la generación 24-26De oveja negra a verde

En ese momento, sentí una profunda sensación de no pertenecer. ¿Habría sido demasiado apresurado tomar una maestría a los 22 años? La duda me invadió. Ya estaba inmersa en el programa y el segundo reto era decidir si era el momento adecuado para estar ahí.

Las actividades de integración fueron reveladoras. Al conocer a mis compañeras y compañeros de la Maestría en Proyectos Socioambientales (MAPS), descubrí que compartimos una misma inquietud: hacer del mundo un lugar mejor. Todos sentíamos que no encajamos del todo en la rutina cotidiana. Nos dimos cuenta de que éramos como ‘ovejas verdes’, personas que buscaban un cambio desde una perspectiva ambiental. Esta autodenominación nos unió y nos marcó como generación.

Imagen 3. Amigos UMAnos

¿Y ahora que es de mi?

La UMA se ha convertido en mi segundo hogar, un espacio donde, junto a compañeros con diversas visiones, buscamos construir un futuro más justo y sostenible. Los viajes y los desafíos académicos han sido una constante en estos dos semestres, pero, lejos de desanimarme, han fortalecido mi deseo de aprender y crecer. La UMA me ha brindado las herramientas necesarias para explorar mis intereses en el ámbito ambiental y social, y me ha conectado con un mundo de posibilidades.

Cada día descubro nuevas facetas de mí misma y del mundo que me rodea. Sé que este camino está lleno de retos, pero también de grandes satisfacciones. Estoy agradecida por haber encontrado mi vocación y estoy ansiosa por seguir aprendiendo y creciendo.

Imagen 4. Actividades del “encuentro con el ser”Andrea Paola López Bautista

Generación 2024 Maestría en Proyectos SocioambientalesLas opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

CRISIS CIVILIZATORIA, PROYECTOS Y AGROECOLOGÍA

Contexto

La vida es un sistema complejo y merece ser estudiada desde sus inicios históricos para que al fin se dé una mirada más acertada ante la crisis civilizatoria desencadenada por la/s cultura/s que adoptó la humanidad.En realidad, la crisis de la civilización se trata de un invento social de hace más de 300 años atrás, cuyo origen está relacionado con la revolución industrial, el pensamiento científico positivista y el capitalismo. Se trata de una crisis a nivel multidimensional que engloba entre otros aspectos, lo ecológico, lo social y lo individual.

Tradición y modernidad

Durante la época de “equilibrio”, lo tradicional era que el hombre aprenda a convivir y a dialogar con la naturaleza, mientras la consideraba sagrada. Sin embargo, en la actualidad el modelo imperante de “desarrollo” se basa en una doble explotación: la ecológica y la social.

Dentro de lo que queda de lo tradicional en el planeta se encuentra una de las claves para la remodelación de las relaciones sociales y ecológicas: la cosmovisión de 7000 pueblos indígenas. Lo ideal sería sintetizar y combinar estratégicamente la modernidad con lo tradicional para lograr un verdadero bienestar común. En este contexto, se propone dejar de lado el racionalismo que el modo de pensar del ser humano, en el que se separa al individuo de la sociedad y la naturaleza, para actuar únicamente en la satisfacción de las necesidades del mercado.

Soluciones ante la crisis

Minimizar la crisis civilizatoria propone soluciones para crear un “mundo feliz” desde la innovación tecnológica, ajustes al mercado, a los productos, “mejoras” en los procesos de producción, ediciones en los medios de comunicación, etcétera. Se olvida que tal vez la solución se encuentre a nivel individuo, con su ser y con sus expresiones más cercanas, su cultura, tipo y grado de comunicación y con sus relaciones, consigo mismo como con otros individuos; además de sus maneras de organizarse y resistir en el contexto.

Este es otro espacio en el que se encuentra otra de las claves para proponer soluciones ante esta crisis; el ser humano, la cultura que adopta y que recrea, su cotidianidad y las instituciones y organizaciones que inventa para enfrentar y sobrevivir a los desafíos actuales (Toledo, 2013).

La crisis civilizatoria desde un punto de vista personal

Desde mi perspectiva personal, la crisis civilizatoria se trata de un conjunto complejo de problemas, los cuales son visibilizados desde distintos puntos de enfoque; incluso pueden llegar a ser no problemas para algunos.

Una de las partes más estratégicas e importantes dentro de esta crisis, creo, es la que se presenta con relación a los alimentos. En este ámbito existen preguntas que son bastante difíciles de responder y son ignoradas por un gran porcentaje de la población a nivel mundial, como, por ejemplo: ¿De dónde viene nuestro alimento?, ¿cuáles fueron sus métodos de producción?, ¿cuán nutritivo es?, ¿cuáles sustancias nocivas contiene?, ¿cuál es la situación de trabajo en su producción?, ¿qué efecto tiene su producción enel medio ambiente?, entre otras.

Gráfico Nº1: Preguntas interesantes sobre la producción y el consumo de alimentos

Fuente: Elaboración propia Una de las alternativas para solucionar esta crisis es trabajar desde la agroecología, una ciencia transdisciplinaria que engloba disciplinas tales como la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines; además que presenta una visión holística y sistémica con un muy fuerte componente ético (Sarandón, 2002).

La agroecología como parte de la solución ante la crisis

La agroecología busca trabajar con sistemas agrícolas sostenibles que estabilizan y optimizan la producción. También, sigue roles multifuncionales para la agricultura, además de que fomenta la justicia social, enriquece la identidad y la cultura, y fortifica la viabilidad económica de las zonas rurales. Desde esta perspectiva, los agricultores familiares son las personas que poseen las herramientas necesarias para hacer agroecología, pues son las y los custodios reales del conocimiento y la sabiduría necesaria para esta transdisciplina. Por lo tanto, se puede afirmar que los agricultores familiares de todo el mundo son los elementos estratégicos para la producción de alimentos de manera agroecológica (FAO, 2021).

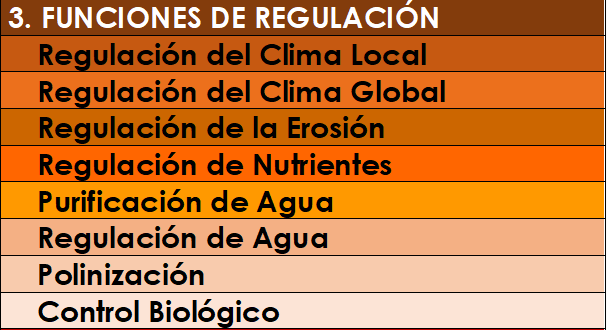

En este sentido, la agroecología tiene como uno de sus objetivos producir alimento natural mediante métodos productivos sanos mediante buenas prácticas en el trabajo de la tierra, con procedimientos de producción no nocivos ni para el medio ambiente ni para la salud. Por otro lado la agroecología se rige por principios, como: la diversidad, economía circular y solidaria, la creación conjunta e intercambio de conocimientos, la gobernanza responsable, la eficiencia, valores humanos y sociales, el reciclaje, la resiliencia y la sinergia, entre otros (Ok Diario, 2019).

Gráfico Nº2: Compilación boliviana agroecológica

Fuente: (Fundación AGRECOL Andes, 2019) Es por todo lo expuesto que la agroecología llega a ser una opción muy útil para enfrentar la crisis desde uno de sus puntos más fuertes: la alimentaciónm. Incluso para trabajar a través de la agroecología no es necesario tener terrenos extensos de superficies de tierra, una persona lo puede hacer en su jardín y lograr el cambio a través de la cotidianidad. Y si tampoco se tuviera un jardín donde producir los propios alimentos de manera saludable, se puede elegir comprar alimentos de producción agroecológica y así también aporta a minimizar esta crisis desde su posición.

Proyectos ante la crisis

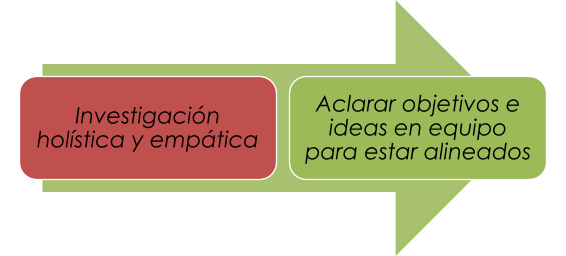

A partir de aquí se desencadena una propuesta de acción dirigida para realizarla antes de comenzar una iniciativa o proyecto. Como primer paso se propone la investigación de tipo holística y empática acerca de cuál es el problema que se quiere resolver, ¿es acaso en realidad un problema?, ¿para quién? y ¿para qué lo queremos resolver en realidad? Lo anterior debe ser respondido por la entidad interesada en resolverlo; un individuo, una institución u organización.

De la misma forma debe existir un cuestionario para el equipo de trabajo encargado de lograr el fin acordado, por ejemplo: ¿Cómo enfrentarán el trabajo hacia afuera? ¿parten de bases compatibles? ¿los objetivos quedaron claros? También es importante generar uno o varios espacios de reflexión interna y grupal en los que se analice el para qué se está trabajando. Esto para intentar que las personas logren identificar aquellas posibles barreras que no les permiten desarrollar su potencial y las limitaciones estructurales en su vida cotidiana.

Gráfico Nº3: Pasos sugerido antes de pasar a la acción de un proyecto

Fuente: Elaboración propia Para ello es necesario adquirir distintas bases filosóficas de pensamiento, como por ejemplo la “teoría de sistemas” que indica que todo es un conjunto de sistemas y que para cambiar algo de afuera es necesario entender y si es necesario modificar algo a nivel interno, lo cual es complejo y merece cierto nivel de análisis y de intuición, mientras uno/a entienda que nada es igual a sí mismo (Hernández, 2010).

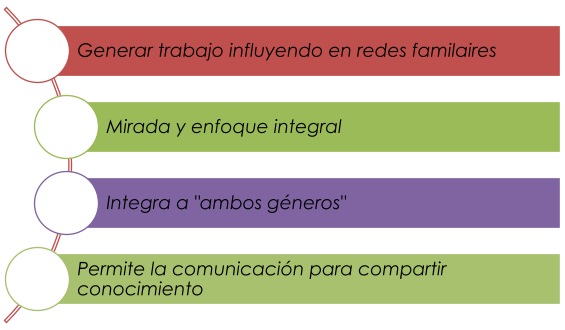

La agroecología es una gran opción para actuar ante las consecuencias de crisis civilizatoria, porque también cumple con los principios que sustentan la forma de trabajar descrita en el artículo por Hernández, (2010); por ejemplo: puede generar un trabajo con las redes, influyendo o creando redes familiares, de trabajo, de ocio o locales; requiere de integridad en la acción, que se basa en los saberes, emociones, salud y economía; de la misma forma permite la integridad de ambos géneros en las actividades que se ejecutan; y como punto extra, podemos comunicar conocimientos y experiencias “agroecológicas” para que más personas se unan a esta forma de aportar a la solición de la crisis civilizatoria.

Gráfico Nº4: Principios de metodologías participativas relacionados con la agroecología

Fuente: Elaboración propia con base en (Hernández, 2010) A modo de conclusión, la crisis civilizatoria es un evento y una realidad que podemos construir o destruir cada día, desde cualquier acción, a nivel individual o grupal (sea institucional u organizacional). Este último nivel llega a tener, claramente mayor efecto, sin embargo, para ambos niveles, es necesario investigar sobre el origen y asi actuar conscientemente en su minimización y erradicación; también es necesario entender el objetivo al que se quiere llegar y para qué, tomando en cuenta a la mayor cantidad de entidades relacionadas en el sistema, entendiendo su posición y puntos de vista.

Una clara propuesta para iniciar con proyectos valiosos y así solucionar la crisis civilizatoria es la agroecología, debido al amplio espectro dimensional que estudia y valora para lograr sus objetivos.

Escrito por Alejandra Iris Sejas Delgadillo, estudiante de la Maestría de Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos, generación 2021.

Referencias

FAO. (2021). Boletín de agroecología de la FAO # 43. FAO.

Hernández, L. (2010). Antes de empezar con metodologías participativas. CIMAS Cuadernos, 1-31.

Ok Diario. (12 de Enero de 2019). ¿Qué es la agroecología y en qué se diferencia de la agricultura ecológica? Obtenido de Sudamérica Rural : https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/que-pasa/5915-que-es-la-agroecologia-y-en-que-se-diferencia-de-la-agricultura-ecologica

Sarandón, S. (2002). Incorporando el enfoque agroecológico en las Instituciones de Educación Agrícola Superior: la formación de profesionales para una agricultura sustentable. 40-48.

Toledo, V. (2013). Diez tesis sobre la crisis de la modernidad. Polis, 1-8.

-

La Influencia del Género del CEO en la Responsabilidad Social Corporativa

La Influencia del Género del CEO en la Responsabilidad Social Corporativa

La responsabilidad social corporativa (RSC) se ha convertido en un componente esencial para las empresas que buscan no solo generar beneficios, sino también contribuir positivamente a la sociedad. Esto es importante porque la tendencia entre los tomadores de decisiones de las empresas, clientes e inversionistas son empresas que cada vez le den mas peso a este aspecto corporativo.

¿CEO hombre o mujere?

Un estudio reciente de la Universidad de Mississippi revela que el género del CEO puede influir significativamente en las áreas de enfoque de la RSC.

Dirigido por el profesor asociado de marketing Saim Kashmiri, el estudio analizó más de 19,000 informes anuales de 2,739 grandes empresas estadounidenses. Los investigadores categorizaron las iniciativas de RSC en dos grupos: (Ole Miss,2024)

- RSC Relacional: Iniciativas que involucran directamente a las personas, como aquellas centradas en la comunidad, diversidad, empleados y derechos humanos. (Ole Miss,2024)

- RSC Racional: Iniciativas que involucran indirectamente a las personas, como las enfocadas en la sostenibilidad ambiental y la gobernanza corporativa.

Empoderamiento Femenino en la RSC.

Los hallazgos indican que las empresas lideradas por mujeres CEO superan significativamente a las dirigidas por hombres en el ámbito de la RSC relacional. Esto se alinea con estudios psicológicos previos que sugieren que las mujeres tienden a ser más empáticas y enfocadas en construir relaciones interpersonales. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre géneros en la RSC racional.(Ole Miss,2024)

Estos resultados subrayan la importancia de considerar la diversidad de género en los puestos de liderazgo, especialmente cuando se busca fortalecer las iniciativas de RSC que requieren una conexión más directa con las partes interesadas.

Subete a la Ola.

En la Universidad del Medio Ambiente, contamos con la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales, en donde podrás conocer y desarrollar estrategías para llevar mas allá la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), más allá del género del CEO si estás en una empresa o de tu propio emprendimiento.

Si quieres conocer mas acerca del plan de la UMA, el plan de estudios y la comunidad Educativa, da clic en la imagen.

Escrito por Gonzalo Sierra Basurto. (Alumno de la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales).

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

Fuentes:

CEO Gender Influences Corporate Social Responsibility Priorities | Ole Miss. (2024). Olemiss.edu. https://olemiss.edu/news/2024/12/ceo-gender-and-corporate-responsibility/index.html

ExpokNews. (2025, March 26). ¿Las prioridades de RSE varían según el género del CEO? ExpokNews. https://www.expoknews.com/las-prioridades-de-rse-varian-segun-el-genero-del-ceo/

-

Liderazgo Femenino en la Transición de la agroecología

La crisis ambiental y los desafíos en la producción de alimentos han impulsado la búsqueda de modelos agrícolas más sostenibles, la agroecología ha surgido como una alternativa viable al modelo agroindustrial predominante. Sin embargo, la transición hacia un sistema agroecológico no es solo un cambio técnico, sino también social y político, donde el liderazgo femenino juega un papel clave.

Es reconocido que en América Latina las mujeres tienen desde hace varias décadas un protagonismo mayor en las luchas sociales y en los procesos de autoorganización colectiva (Svampa, 2015), en el contexto de la agroecología al estar tradicionalmente vinculadas al cuidado en espacios y redes de consumo responsable.

Rábanos agroecológicos, Fotografia tomada por Pamela Perez Zurita La experiencia de los huertos agroecológicos como herramientas de cambio a través de la educación popular, que acrecienta la soberanía alimentaria; iniciativas de colectivos y redes de mujeres que logran conjuntamente altos niveles de autonomía, que construyen nuevos espacios de liderazgo y patrones de desarrollo, y otras formas de hacer investigación en agroecología que toman en cuenta los muchos conocimientos de las mujeres para la sustentabilidad de los sistemas agroecológicos y para la transformación estructural de la sociedad y el sistema agroalimentario. (Morales & Dorrego Carlón, 2020).

Ecofeminismo y agroecología

En su versión libre de esencialismos, el ecofeminismo aporta una mirada sobre las necesidades sociales, no desde la carencia, sino desde el rescate de la cultura del cuidado como inspiración central para pensar una sociedad sostenible, a través de valores como la reciprocidad, la cooperación y la complementariedad.(Svampa, 2015)

La agroecología se ha convertido en un elemento relevante en los movimientos a favor de modelos de vida sustentables que respeten los ecosistemas y la agrobiodiversidad y, de la misma manera, reconozcan y valoren los conocimientos campesinos, contrarresten el predominio de la industria agroalimentaria y favorezcan la producción y alimentación local (Avila, Cordero, Ledezma, Galvis y Avila 2019)

Desde los inicios de la agricultura, las mujeres han experimentado, han hibridado las semillas, han seleccionado y domesticado plantas, han preservado alimentos e inventado la dieta y la cocina, generando, a través de esto, uno de los referentes más importantes de cada una de las culturas y sociedades.

Liderazgo Femenino en la Agroecología

Las mujeres han transmitido saberes sobre el uso de plantas medicinales, la rotación de cultivos y la conservación de suelos, contribuyendo a sistemas agrícolas resilientes. Su participación activa en la producción de alimentos diversificados favorece la seguridad y la autonomía alimentaria de sus comunidades y a través de cooperativas, redes campesinas y movimientos sociales, han impulsado políticas públicas en favor de la agroecología.

Hoy día la implementación de prácticas sostenibles lideradas por mujeres ha demostrado ser efectiva para mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas

Referentes de liderazgo

Vandana Shiva, nacida en la India, ha sido una de las voces más influyentes del ecofeminismo en todo el mundo. Su pensamiento se basa en la religión y la filosofía hindúes que describen el «principio femenino» como la fuente de vida y la base de un desarrollo sustentable. Asimismo, critica el modelo económico dominante, ya que propaga las técnicas de plantación de monocultivos tanto en los bosques como en la agricultura; considera que el sistema económico indio tradicional preserva la relación mutua con la naturaleza a través del policultivo, cuyo objetivo es la producción de subsistencia local con insumos propios. (Braidotti, 1998)

SEED: THE UNTOLD STORY, Vandana Shiva, 2016. © Collective Eye Films / courtesy Everett Collection Por otro lado, la activista Mariama Sonko fue cristalizando su causa personal, en la que convergen la lucha por los derechos de las mujeres y la defensa de un sistema de alimentación respetuoso con el medio ambiente. (El País,2024)

Sonko considera natural esta simbiosis ecofeminista: “En África, la agroecología no es más que una forma de soberanía alimentaria de la que se han encargado tradicionalmente las mujeres”.

Mariama Sonko, líder agroecologista senegalesa

Fotografia: SYLVAIN CHERKAOUI (AP) En México

En el corazónistas de Tenejapa, Veracruz, un grupo inspirador de mujeres ha emprendido un viaje transformador hacia la agroecología. Su misión va más allá de sembrar maíz como mera fuente de alimento; están sembrando las semillas de un futuro sostenible para su comunidad y el medio ambiente. Estas mujeres, con determinación y colaboración, no solo han superado obstáculos, sino que también desafían estereotipos arraigados, liderando así una revolución agroecológica que deja una marca indeleble gracias al liderazgo femenino. (Faros Agroecológicos, s.f.).

Mujeres Liderando la Revolución Agroecológica en el Cultivo de Maiz

Fotografia: Faros Agroecológicos®️ La experiencia compartida por estas mujeres agricultoras, que han optado por métodos agroecológicos, revela una conexión profunda con la tierra y una comprensión consciente de la importancia de abandonar prácticas agrícolas convencionales. En este viaje hacia la sostenibilidad, el maíz se convierte en el símbolo de cambio, no solo en sus campos, sino también en sus vidas y en la comunidad que llaman hogar.

A pesar de su papel crucial, las mujeres rurales enfrentan múltiples barreras en la agroecología. El acceso limitado a la tierra, la falta de financiamiento y la discriminación de género siguen siendo desafíos significativos asi como también la poca participación en espacios de toma de decisiones.

Para superar estas barreras, es necesario impulsar políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a recursos productivos para las mujeres, fomentar la educación y formación en agroecología con enfoque de género, visibilizar el trabajo de las mujeres en el sector agrícola, reconocer su aporte a la sostenibilidad, promover redes y alianzas que fortalezcan su liderazgo en comunidades rurales y espacios políticos.

Trancisión a la agroecología

La transición agroecológica no puede darse sin la participación activa de las mujeres, su liderazgo no solo fortalece la agroecología como modelo de producción sostenible, sino que también contribuye a la justicia social y ambiental. Integrar la perspectiva ecofeminista en las políticas y prácticas agroecológicas es esencial para construir sistemas alimentarios más equitativos, resilientes y en armonía con la naturaleza.

Como señala Vandana Shiva en su libro “¿Quién alimenta al mundo”, las mujeres son las verdaderas alimentadoras del mundo, ya que su conocimiento y labor en la agricultura sostenible son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria y la preservación del medio ambiente.

Conclusión

El liderazgo femenino en la agroecología permite a las mujeres tener una mayor voz y participación en la toma de decisiones que afectan sus vidas y comunidades. Esto las ayuda en el acceso a recursos y oportunidades que antes estaban fuera de su alcance, como la educación, la capacitación y el acceso a financiamiento.

En ocasiones se asocia a la agroecología con algunos aspectos técnicos como el no uso de agroquímicos, el trabajo manual y el uso de insumos locales, pero en un sentido más amplio, es posible señalar su traslape con la noción del cuidado de la madre tierra. Entre las mujeres del movimiento en otra región de estado, (Arellano y colaboradores 2021) observan que:

..al hablar de la tierra, las mujeres no se están refiriendo en términos de su propiedad sino en términos de un bien natural con el que establecen una relación afectiva, simbólica y social. Se refieren a ella como una madre que las cuida y les provee de lo necesario para vivir…

Liderazgo en la agroecología, mujeres jornaleras, productoras, investigadoras y guardianas del conocimiento agrícola somos fuerza regeneradora y restauradora. La misión seguirá siendo empoderarlas en la agricultura, pues, al final, como menciona Vandana los 10.000 años de experiencia humana en alimentarnos han sido, en gran medida, una experiencia de las mujeres.

Elaborado por: Melissa Carrera Carmona, alumna MASAR 2025

REFERENCIAS

El País. (2024, 9 de noviembre). La lucha por la agroecología y los derechos de las campesinas de Mariama Sonko: «Intentaron callarme, pero no lo lograron». El País. https://elpais.com/planeta-futuro/2024-11-09/la-lucha-por-la-agroecologia-y-los-derechos-de-las-campesinas-de-mariama-sonko-intentaron-callarme-pero-no-lo-lograron.html

Rosi Braidotti, «Mujeres, medio ambiente y desarrollo sustentable. Surgimiento del tema y diversas aproximaciones», en Verónica Vázquez García y Margarita Velázquez Gutiérrez (coords.), Miradas al futuro, PUEG/CRIM/CP, México, 1998.

Svampa, M. (2015). Feminismos del Sur y ecofeminismo. Nueva Sociedad, (256), 127-131. Recuperado de https://nuso.org/articulo/feminismos-del-sur-y-ecofeminismo/

Morales, H., & Dorrego Carlón, A. (2020). Mujeres tomadas de la mano para el avance de la agroecología y la soberanía alimentaria. LEISA revista de agroecología, 36(1). Recuperado de https://leisa-al.info/index.php/journal/article/view/77

Mujeres liderando la revolución agroecológica del cultivo de maíz. (s.f.). Faros Agroecológicos. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Recuperado el 7 de marzo de 2025, de https://farosagroecologicos.ciad.mx/mujeres-liderando-revolucion-agroecologica-cultivo-maiz/#:~:text=En%20conclusion%2C%20la%20revolucion%20agroecologica,sostenible%20y%20un%20mundo%20mejor.

Ávila, L. E., Cordero, E. I., Ledezma, J., Galvis, A. C. y Ávila, A. (2019). La agroecología como alternativa: movimiento, ciencia y práctica para la justicia y soberanía alimentaria. INTERdisciplina, 7(19), 195-218. doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2019.18.70293

-

Conociendo a los Umanos: Andreea Dani

Conociendo a los Umanos surge con el objetivo de acercarnos un poco más a la vida de los docentes y directivos de la UMA. Es interesante aprender sobre los caminos que han recorrido: ¿Cuál fue esa senda que atravesaron para estar hoy en día aquí? ¿Cómo ha sido esa búsqueda del propósito? ¿Qué viene en adelante para cada una/uno y para la UMA?

El recorrido de Andreea Dani en la Arquitectura Sostenible

La arquitectura sostenible es un tema crucial en la actualidad, y en la UMA se aborda desde diferentes enfoquesEn esta primera charla, tuve la oportunidad de entrevistar a Andreea Dani, directora del área de Arquitectura Sostenible en la Universidad del Medio Ambiente (UMA). Andreea es arquitecta de la Universidad de Cluj-Napoca, Rumania, y ha dedicado gran parte de su vida laboral a la academia y a la construcción con tierra. Ha trabajado en Francia y México, y reside en México desde hace 17 años.

Nos encontramos en la terraza Sauco. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, como siempre, sonriente. Previamente, habíamos revisado algunos temas que queríamos abordar, así que sabíamos más o menos de qué trataría la charla. Lo que no previmos fue que no tendríamos tiempo para abarcar todos los temas planificados. Sin embargo, aprovechamos el momento y logramos hablar especialmente del camino que la llevó a ser hoy en día la directora de la maestría en la UMA.

El descubrimiento de la construcción con tierra

Andreea nació en Rumania y estudió arquitectura allí, pero no fue en la universidad donde se conectó con la tierra, ya que en la Facultad de Arquitectura de Cluj-Napoca se hablaba poco de ella. Su primer contacto fue en el museo etnográfico de la ciudad, donde tuvo una visión clásica y hermosa de la arquitectura tradicional. Fue gracias a su llegada a Grenoble, en Francia, donde realizó un año de intercambio a través del programa Erasmus, que tuvo la oportunidad de adentrarse en los talleres de experimentación de CRAterre y vivir de cerca el mundo de la construcción con tierra. Estos talleres los realizó de manera extracurricular. Allí descubrió un lado estético y valioso de la arquitectura de tierra y de la sostenibilidad que no había vislumbrado en Rumania. Se involucró como voluntaria en diversos procesos y así aprendió sobre materiales naturales y saludables.

Este acercamiento a CRAterre le abrió la oportunidad de una beca para realizar una práctica profesional en el extranjero. Ese momento fue crucial: Andreea decidió viajar a México para hacer su práctica y, 17 años después, reside en Valle de Bravo, México. Trabajó junto a Elena Ochoa en el CIPTEV, donde ayudaba a organizar el Diplomado de construcción con tierra y materiales naturales, en el cual, durante varios, fines de semana, los estudiantes aprendían distintas técnicas. Asimismo apoyaba a recibir visitas de grupos de estudiantes del Tecnológico de El Grullo al centro. Así surgió la invitación a dar una conferencia sobre manejo de residuos de la construcción en el Tecnológico y, posteriormente, a impartir clases.

Botmobil_IleD’Yeu, Francia 2006. Fuente: Andreea Dani Ecolocalli y la enseñanza de la arquitectura sostenible

En 2009, Andreea se encontraba viajando entre Guadalajara y El Grullo, un trayecto de aproximadamente cuatro horas y media en ese entonces. Como una joven entusiasta, no solo combinaba su tiempo entre ambos lugares, sino que también fundó Ecolocalli, una asociación civil inspirada en el Ciptev, que promovía la construcción con tierra y la recuperación de saberes locales en la comunidad de Ayotitlán, perteneciente al municipio de Cuautitlán de García de Barragán. En febrero de 2012 le ofrecieron coordinar la carrera de Arquitectura en El Grullo, donde logró la acreditación del programa por la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura, y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. (ANPADEH) y propuso la inclusión de técnicas tradicionales en el plan de estudios.

Taller Festival de la Tierra en Guadalajara 2009. Fuente: Andreea Dani La llegada a la UMA y el futuro de la arquitectura sostenible

En mayo de 2015 Andreea conoció a Dora María Ruiz (Doris, como la conocemos en la UMA) y a Oscar Hagerman en un evento de la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana A.C. (ASINEA). Oscar le insistió en que debía conocer la UMA. Andreea ya estaba siguiendo las noticias de la UMA desde la apertura de la primera generación de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible y quedó encantada con la historia del diseño del campus por parte de Oscar, el uso de materiales como la tierra y la madera, la escala y la inclusión de la comunidad. Poco después de este encuentro, en enero de 2016, comenzó a trabajar en la UMA como directora del área de Arquitectura Sostenible.

Desde entonces, Andreea ha guiado el codiseño de los programas de estudio de arquitectura, ha liderado la maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible y ha estado involucrada en proyectos de consultoría o relacionados con el campus. Tanto Andreea como la UMA han hecho grandes esfuerzos por contar con un excelente cuerpo docente, aportando diferentes conocimientos, puntos de vista, técnicas, materiales y estrategias para enriquecer el programa y ofrecer una formación novedosa.

Diplomado de construcción con tierra cruda en la UMA. Fuente : Andreea Dani Reflexión sobre la arquitectura y su impacto

Al cerrar nuestra charla, hablamos un poco sobre cómo se imagina el futuro de la UMA. Su sueño es que la UMA contribuya a que no se pierdan los saberes tradicionales, se siga valorando la arquitectura que responde a las condiciones geográficas y se discutan los modos de habitar actuales. Esta reflexión busca entender cuál es la arquitectura adecuada y el papel de los materiales locales. Andreea se hace esta pregunta poderosa con la intención de dialogar con la comunidad, con la UMA como parte de este proceso, y mantener vivo el espíritu de la arquitectura local.

La última pregunta que le hice fue: ¿Qué le dirías a alguien que está pensando estudiar arquitectura en este momento? Su respuesta: «Cada persona tiene un llamado y ciertos talentos que podemos poner al servicio de ese llamado para hacer una contribución valiosa al mundo. Si alguien es consciente de esto, ha reflexionado sobre cuál es su llamado y realmente siente que es la arquitectura, le diría ‘bienvenida o bienvenido’. Pero considero importante que se haga esta reflexión primero. Si la idea del servicio no está presente, invitaría a reconsiderarlo, ya que los arquitectos y arquitectas debemos estar al servicio de quienes habitan los espacios y del mundo vivo que nos rodea, pues nuestra profesión tiene la capacidad de impactar de manera significativa los ecosistemas y las formas de habitar. Este ejercicio debe realizarse desde una postura ética y de servicio».

Después de esta enriquecedora charla, quedan ganas de seguir explorando temas como la construcción en tierra en el contexto local mexicano y global, los retos y las oportunidades que enfrenta la construcción con materiales nobles, y las perspectivas para un futuro más sostenible.

Muchas gracias a Andreea por su tiempo y esperamos continuar conociendo a más Umanos.

Escrito por Adriana Córdoba Jurado (estudiante de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible, generación 2025)

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Guía de Marketing Socioambiental para Emprendedores

¿Buscas una manera de conectar con tu audiencia en un nivel más profundo y generar un impacto positivo en el mundo?

Soy María Fernanda Ramirez Coutiño, mejor conocida como PILU, emprendedora, mentora y docente apasionada por el marketing y el branding con propósito. Llevo más de 12 años en el mundo del emprendimiento socioambiental con mi propia empresa PILU, dando mentoría a más de 500 emprendedores en temas de marketing con propósito, comunicación de impacto y estructura en sus procesos de negocio.

He visto de primera mano el poder del marketing y el branding para impulsar empresas con impacto transformador y llevar las acciones de cambio al siguiente nivel. Por eso, hoy te traigo esta guía, en donde compartiré contigo las herramientas clave que necesitas para impulsar tu emprendimiento socioambiental y conectar con tu audiencia en un nivel más profundo.

Prepárate para inspirar e impulsar el impacto de tu emprendimiento.

Empecemos definiendo: ¿Qué es el Marketing Socioambiental?

El marketing socioambiental es una forma de conectar con las personas a un nivel más profundo. Utilizar herramientas del “marketing tradicional” para comunicar el poder de proyectos con impacto transformador, mientras cambias paradigmas e inspiras a las personas que un cambio si es posible.

Ahora, te comparto algunas herramientas Clave para impulsar tu marketing socioambiental:

-

Conoce a tu Tribu:

Imagina que tu público es una tribu con valores e intereses afines. Hoy ya no se trata de tener clientes se trata de generar una comunidad, una tribu. Conóceles, habla su idioma y crea una conexión genuina. Investiga sus datos demográficos, sus pasiones y sus preocupaciones.

-

¿Hacia Dónde Vamos?:

Define tus objetivos con claridad. ¿Sueñas con que tu marca sea reconocida en todo el mundo? ¿Quieres un aumento en tus ventas? ¿Mejor de seguidores? ¿Tu meta principal es construir una comunidad leal y comprometida? Yo se que tal vez lo quieres todo. Pero un paso a la vez, es importante que definas tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Establece con claridad cuál es tu prioridad y enfócate en eso. Poco a poco tu marca irá creciendo e irás logrando otros objetivos.

-

La Personalidad de tu Marca:

Dale vida a tu marca con una voz auténtica y cercana. Comparte tus valores, tu historia y tu compromiso con la sustenibilidad. Define qué es importante para tu marca, cómo habla, qué estilo tiene y todas las características humanas que puedas relacionar con tu marca para crear una marca que conecte.

-

El Arte de Contar Historias:

Comparte tu viaje, tus desafíos y tus triunfos. Conecta con tu audiencia a través de narrativas que inspiren y emocionen. Sé transparente y construye confianza. No se trata de tu producto o servicio, se trata de ti, de tu comunidad, de tu proceso, de la historia detrás. Sé que las ventas son importantes, pero es más importante conectar para generar una relación más profunda y auténtica.

¿A quién prefieres comprarle a un extraño o a un gran amigo?

-

Un Camino con Dirección:

Diseña un embudo de conversión que guíe a tu audiencia hacia la acción que deseas. Puede ser una compra, una donación o simplemente unirse a tu comunidad. Pero nunca olvides agregar un llamado a la acción.

-

Impacto Real y Transparente:

Mide el impacto positivo que generas y compártelo con el mundo. Usa y comunica tus indicadores y resultados. Respalda tus afirmaciones con datos concretos y verificables. No generes compromisos solo por comunicarlos, demuestra que te comprometes con lo que dices y que lo aplicas de manera transversal en tu negocio.

-

Simple y Directo:

Comunica tu mensaje de forma clara, concisa y fácil de entender. Evita tecnicismos o jergas que puedan confundir a tu audiencia. Desmenuza toda la información. Ten presente que tu audiencia no necesariamente es experta en tu tema o comprende la importancia de lo que compartes. Y sobre todo NO SUPONGAS!

Recuerda:

- Tu propósito socioambiental es tu brújula.

- La transparencia y la autenticidad son tus mejores aliados.

- Conecta con tu audiencia desde el corazón.

- Utiliza las herramientas digitales para amplificar tu mensaje.

Espero que esta guía te inspire y te brinde herramientas prácticas para impulsar tu emprendimiento socioambiental al siguiente nivel.

Esta guía es una herramienta esencial para los estudiantes de la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales (Green MBA) de la Universidad del Medio Ambiente (UMA) al proporcionar estrategias prácticas y sencillas para sus proyectos.

Pero si aún no eres estudiante del MBA, te cuento que esto es tan solo una embarrada del increíble seminario de Marketing para el cambio de paradigmas, en donde podrás crear y/o fortalecer tu proyecto con impacto socio ambiental de manera estructurada y exitosa.

Tengo que confesar, que me encanta ser docente de esta universidad; ya que, me permite conectar con maravillosas personas y sus proyectos cada semestre.

Te invito a que conozcas más del marketing socioambiental y del programa del MBA en mis siguientes artículos, a través de mis redes sociales @fer.pilu y las redes sociales de la UMA @uma.mexico

Escrito por María Fernanda Ramirez Coutiño. (Docente de la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales).

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

@fer.pilu

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-fernanda-ram%C3%ADrez-couti%C3%B1o-38444ba0/

-

-

HERBOLARIA ANCESTRAL, CIENCIA DEL PASADO QUE SANA EL PRESENTE

La herbolaria ancestral es un conocimiento que se ha transmitido de familia en familia y de generación en generación, aunque a veces parece que esta sabiduría se está desvaneciendo, sigue viva en nuestra vida cotidiana.

En este texto, quiero compartir contigo los aprendizajes, reflexiones, la información y conocimiento de herbolaria que he adquirido tras participar en el taller de herbolaria ancestral y cosmética natural impartido por María Violante en la UMA.

Ciencia del pasado que sana el presente:

Seguramente creciste bajo el cuidado de tu abuela o tu mamá, quienes aliviaban cada malestar con un remedio casero con plantas medicinales, por ejemplo un empacho, un resfriado o malestares estomacales. Estos remedios venían a menudo acompañados de un reconfortante “apapacho” cuando nos sentíamos mal, ya practicaban y/o practican la herbolaria ancestral.

Las primeras referencias a la herbolaria mexicana se encuentran en códices y textos antiguos que documentan el uso de plantas medicinales, por ejemplo, el Códice de la Cruz-Badiano fue escrito en 1552 y es uno de los documentos más importantes que compilan el saber indígena sobre las propiedades curativas de diversas hierbas. Este legado ha sido adaptado a lo largo de los siglos, manteniendo su relevancia a pesar de los cambios culturales y sociales.

Hombres y mujeres medicina

En México y gran parte de Mesoamérica, a los chamanes se les conocía como ticitl o titici (plural de ticitl). Estos hombres medicina atendían a personas quemadas por el rayo, a quienes padecían enfermedades osteoarticulares, enfermos de la piel, niños e incluso a quienes sufrían epidemias.

Tenochtitlan contaba con los tianquiztli, o mercados populares, donde se ofrecían hierbas, minerales y especímenes animales, todos con propiedades curativas asignadas. Hoy en día, los tianguis mexicanos aún preservan esta tradición, ofreciendo plantas medicinales productos similares.

Históricamente, las plantas medicinales han sido utilizadas durante más de. 60,000 años, la experiencia acumulada y transmitida a través de generaciones ha actuado como un filtro de efectividad, donde los remedios que no funcionan han caído en el olvido, mientras que los eficaces han perdurado.

- No cortan una vena a nadie, las heridas se curan con remedios simples o cubriéndolas con sus mezclas de hierbas, es de observar la simplicidad y efectividad con que curan con las plantas medicinales de esta la “Nueva España”.(Francisco Hernández, Crónicas de Nueva España, siglo XVI).

Pomada de romero y eucalipto, Fotografía tomada por Melissa Carmona Importancia del suelo en la herbolaria

Es importante no solo resaltar la herbolaria ancestral misma, sino también el suelo que sostiene y nutre a las plantas medicinales; a menudo hablamos de plantas medicinales sin considerar el recurso que alimenta sus raíces por lo que trabajar en sinergia con la salud del suelo, las plantas y, por ende, nuestra salud, es fundamental.

María mostrando suelo vivo, Fotografia tomada por Melissa Carmona Es curios que una planta que puede parecer maleza para algunos es medicina para otros, sin embargo a los agricultores se les enseña a cultivar en monocultivos, priorizando rendimientos sobre la salud del suelo, existe un dicho en la agroecologia «cultivar suelo antes que alimento» en este caso, para cultivar plantas medicinales es necesaria la restauración de la fertilidad del suelo y la salud de las plantas mediante procesos naturales.

Cuántas veces hemos visto un diente de león creciendo entre el concreto o en campos de monocultivo, y la primera reacción es aplicar herbicidas, como nos comparte María -en los lugares de mayor austeridad y simpleza se encuentra la mayor abundancia-

Curar con plantas medicinales

Hoy en día, gracias a la ciencia, tenemos acceso a una vasta cantidad de información y herramientas sobre la herbolaria ancestral. Este conocimiento es un crisol de sabiduría empírica y científica. En México, existen alrededor de 100,000 compuestos obtenidos de aproximadamente 4,500 especies de plantas, pero solo se ha estudiado formalmente menos del 10% de ellas para validar su eficacia.

Trabajar con plantas, como mencionaba nuestra tallista, es explorar su alquimia, esencia y poder curativo. No hay plantas tóxicas en sí; el problema radica en su mal uso y en dosis incorrectas. Cada planta tiene su especialidad, por lo que es crucial conocerla y saber utilizarla.

Hojas de eucalipto para uso en herbolaria, Fotografia tomada por Melissa Carmona La herbolaria mexicana tiene la capacidad de ofrecer tratamientos efectivos y su integración en la vida cotidiana de muchas comunidades resalta la importancia de preservar y promover este legado ancestral, al fusionar el conocimiento tradicional con la ciencia moderna, se abre un camino hacia un futuro donde la salud y la naturaleza coexistan en armonía, nos invita a buscar la raíz de los problemas, a prevenir y sanar desde adentro, a confiar en los remedios y, al mismo tiempo, a reconocer sus límites.

Recordemos que el aprendizaje y el conocimiento son constantes y se comparten; el conocimiento no se convierte en tal hasta que nos atrevemos a practicar lo que decimos saber y, especialmente, hasta que lo compartimos. De eso se trata realmente la herbolaria ancestral, un acto de conexión y generosidad.

“Las plantas no son medicina alternativa, son la original.”

-Anónimo

Planta medicinal: Diente de león (Taraxacum officinale) Fotografía tomada por Melissa Carmona Escrito por Melissa Carrera Carmona

Referencias:

Farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos (3a ed.). (2021).

Wp_Massalud. (2023, 8 mayo). Hablemos de herbolaria mexicana. +Salud FacMed. https://massalud.facmed.unam.mx/index.php/hablemos-de-herbolaria-mexicana/

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2019). Plantas medicinales: un recurso para la salud pública. [Informe sobre el uso de la medicina tradicional].

González, A. (2020). El uso de plantas medicinales en México: una revisión sistemática. Revista

Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, 25(3), 22-35.Códice de la Cruz-Badiano. (1552). [Texto histórico sobre el uso de plantas medicinales en la medicina indígena].

Katz, S. (2013). Herbolaria mexicana: un legado cultural. México: Ediciones El Naranjo.

Pamo Reyna Oscar. Medicina Prehispánica. En Alarcón Graciela, Espinoza Luis, Pamo-Reyna Oscar, Eds. Medicina y Reumatología Peruanas: historia y aportes. Lima, Comité Organizador PANLAR 2006.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Narrativa del lugar. San Mateo Acatitlán.

En el Eje Neovolcánico Transversal, donde se cruzan las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, dentro del Estado de México y el municipio de Valle de Bravo, se encuentra la comunidad de San Mateo Acatitlán, un pueblo cuya historia se ancla tanto en la roca como en el tiempo. En las partes altas de las montañas, estos suelos, compuestos principalmente por rocas ígneas del periodo cuaternario (UNAM, 2018) son impermeables y altamente susceptibles a la erosión. A medida que se desciende hacia las zonas bajas o valles, esta erosión genera suelos pluvisoles, altamente fértiles y fundamentales para la agricultura (UNAM, 2018). Los habitantes de Acatitlán identifican este tipo de suelo como «polvillo», por su textura limosa, resultado de la descomposición de las rocas y su transporte hacia las áreas más bajas. Esta base geológica define la escala natural en la que Acatitlán se inscribe, siendo la tierra recurso, estructura y oportunidad.

Tejido vital

Acatitlán pertenece a la Cuenca Valle de Bravo- Amanalco (SICAGUA, 2024). Los manantiales Crustel y Ojo de Agua brotan desde lo profundo, alimentando a los ríos Chiquito y La Sangría. Todos ellos tributan agua al lago de Valle de Bravo, cuya función ha sido alimentar al sistema Cutzamala llevando agua a la CDMX. A nivel local, estos recursos hídricos son esenciales para el riego, el consumo humano y la vida silvestre. El agua es abundante: Acatitlán significa “lugar de carrizos”, planta que prevalece en los suelos húmedos. (INAH, 2024)

El Crustel. Foto: Archivo personal. Naturaleza y movimiento

El agua también nutre a los ecosistemas que rodean al pueblo. La vegetación cambia gradualmente según la altitud, la cantidad de agua y el tipo de suelo. En las zonas más altas, los bosques de pino y encino se ven acompañados por una diversidad de bromelias, orquídeas, helechos, musgos, hongos y líquenes, que tapizan el paisaje con una riqueza biológica que refleja las condiciones húmedas y frescas. (Watanabe, 2018). A medida que se desciende a altitudes medias, surge la selva baja caducifolia, caracterizada por árboles medianos como el madroño, zapote, arrayán, capulín y sauce, que conforman un mosaico verde durante la temporada de lluvias para después transformarse en una alfombra de hojas secas.

En las planicies, la intervención humana es más evidente. Los pastizales inducidos y las tierras agrícolas dominan el paisaje. También hay presencia de ailes.

La fauna silvestre en San Mateo Acatitlán es igualmente diversa. Entre los mamíferos se encuentran el coyote, conejo, tlacuache, ardilla, mapache, tejón, cacomixtle, liebre y hurón. Las aves son huilota, codorniz, gorrión, calandria y pájaro azul, (CONAMP, 2021).

Un asentamiento entre tradición y modernidad

Atraídas por la riqueza biológica y la abundancia de recursos hídricos, se asentaron aquí en el siglo XI las principales poblaciones precolombinas: matlatzincas y mazahuas. Acatitlán es además una comunidad anidada en el contexto histórico y geográfico de Mesoamérica, con toda la riqueza que ello implica. Por ello el pueblo refleja siglos de esa evolución cultural, social y económica, de la que además se tienen vestigios físicos. Desde estos primeros asentamientos se evolucionó hasta el arraigo de una sólida comunidad.

Sin embargo, esta dinámica comunitaria ha cambiado drásticamente en los últimos años. Hoy, la población es una mezcla de familias oriundas y de nuevos habitantes, generalmente adinerados. Estos últimos, llamados por el encanto del entorno y la cercanía con la Ciudad de México, gracias a la ampliación de la autopista Toluca-Zitácuaro, han generado un proceso de urbanización acelerada.

Este fenómeno ha transformado no solo la composición social de la comunidad, sino también su paisaje. Las tradicionales casas de adobe, con techumbres de madera y cubiertas de teja, están siendo reemplazadas por construcciones modernas de inspiración urbana. Este cambio está siendo reforzado por la idea prevaleciente de progreso que precisa el uso de materiales industrializados. Aunado a esto, la volumetría de muchas viviendas nuevas hace eco a estéticas ajenas, traídas de los lugares a los que migran los jóvenes oriundos de Acatitlán.

Una economía en transformación

La economía de San Mateo Acatitlán también refleja esta transformación. Aunque la agricultura sigue siendo una actividad clave, con cultivos como maíz, avena y trigo, el turismo y el sector inmobiliario han tomado fuerza. Algunos agricultores y ejidatarios han vendido sus tierras, persuadidos por las promesas del mercado inmobiliario o presionados por grupos externos. Las labores domésticas, el mantenimiento de propiedades y el cuidado de jardines son algunas de las actividades que muchos realizan para satisfacer las demandas de los foráneos y para asegurar ingresos económicos para sus propias familias.

Este cambio ha profundizado una marcada brecha económica entre los habitantes originarios y los recién llegados.

La cultura de la comunidad

A pesar de los desafíos, la cultura de Acatitlán sigue viva, muchas veces existiendo como forma de resistencia comunitaria ante los efectos homogeneizadores de la economía a mayor escala, pero siempre en relación simbiótica con los recursos naturales y económicos del pueblo.