¡Tu carrito está actualmente vacío!

Categoría: Otros Temas

-

La limpieza convencional VS la limpieza sustentable

Abordaremos los problemas de la limpieza convencional y los beneficios de la limpieza sustentable por medio de la siguiente historia.

La historia de Yayita:

Doña Yayita ya tenía varios meses con una tos que parecía la tos de un perro con garrotillo, le había aparecido urticaria en las manos y brazos y cada vez que trapeaba con limpiadores con amonio, tenía flujo nasal.

Toda su familia le había insistido en que fuera al doctor para que le dijera cuál era la causa de la tos, la urticaria y el flujo nasal.

El problema:

Después de varios estudios le dijeron que tenía una alergia a los sulfatos, fosfatos, al amonio y al hipoclorito al 6%.

Doña Yayita se preguntaba. ¿En donde se había cruzado en la vida con esas sustancias (Rahman Zamani. 2022). El doctor le preguntó cuál era su fuente principal de ingresos, a lo que doña Yayita le contestó que se ganaba la vida “haciendo limpieza en casas”.

El doctor le dijo que sus alergias se debían a que estas sustancias se encuentran en casi todos los limpiadores que se usan en los productos convencionales para limpieza y que al estar expuesta muchísimo tiempo a estos limpiadores terminaron provocando una muy fuerte alergia, y que en algunas personas es mucho más grave el resultado a la prolongada exposición a estos productos.

Además, le comentó que afecta también a animales y plantas, pues algunas de estas sustancias contienen activos que son los mismos de los fungicidas.

Las afectaciones sociales:

La situación anterior le preocupó mucho a doña Yayita porque tenía que sostener su casa, tenía dos hijos que estaban en la escuela y la mayor ilusión de doña Yayita era que estudiaran una carrera.

¿Qué opciones tenía en la vida doña Yayita para hacer frente a esa situación?

Breve contexto:

La industria de la limpieza alcanza actualmente alrededor de los 50,000 MMD y a partir de la pandemia las ventas anuales se incrementaron en un 22% aproximadamente.

Los componentes principales de los productos de limpieza son los sulfatos, los fosfatos, cloro y amoniaco (Actual, E. 2021, agosto). Baste como ejemplo que, para que estos productos haga mucha espuma y nos den la sensación de limpieza, la industria química añade una gran cantidad de sosa cáustica (Nielsen. 2016).

Los vapores de estas sustancias son altamente tóxicos al igual que los polvos que se levantan al secarse, sobre todo cuando se han aplicado en exceso pensando muchas veces que se va a limpiar mejor.

Como una opción al problema anterior están los productos de limpieza sustentables que no producen daño al ser humano ni a su entorno.

El origen:

Algunas de las razones por las cuáles los limpiadores cuaternarios están provocando daño socioambiental pueden ser:

1.- La poca oferta de productos alternativos de limpieza.

2.- Que no existe información confiable y transparente acerca de este problema.

3.- Que a las empresas no les interese cambiar sus formulaciones por el gran margen de ganancia que tienen (Nielsen. 2016).

Está documentado que a partir de la pandemia los usuarios en un afán de limpieza incrementaron el uso y la concentración de estos productos (DBK (Ed.). 2021).

Pregunta poderosa:

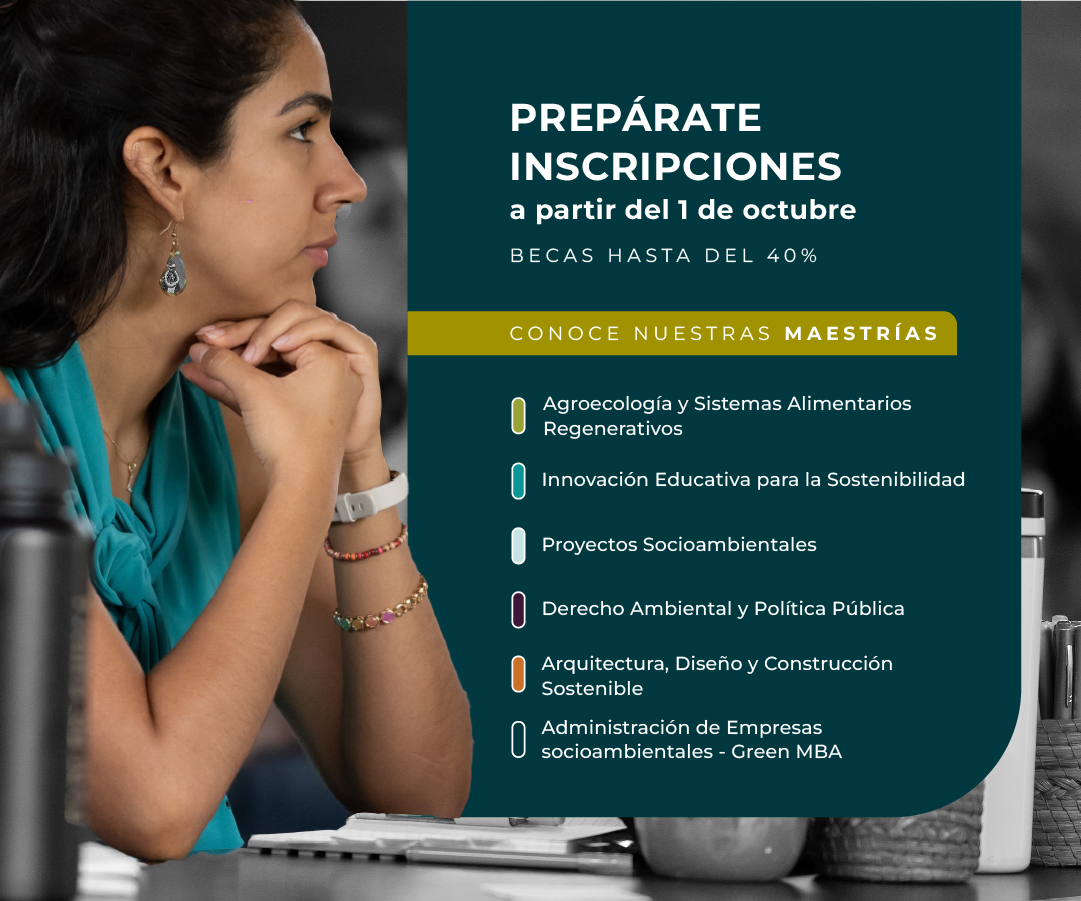

¿Qué puedo hacer yo como alumno de la maestría en proyectos socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente ante situaciones como esta?

Primero, debo elaborar un análisis sistémico del problema socioambiental para proponer estrategias que colaboren a atenuar el daño ambiental y los daños a la salud.

El análisis sistémico me lleva a reconocer que el hábito que se debe de modificar en los usuarios es que dejen de usar los limpiadores convencionales (cuaternarios), y los sustituyan por limpiadores ecológicos.

Este cambio se puede lograr:

- Generando un mayor acceso a limpiadores ecológicos

- Por medio de información clara y confiable de los daños que provocan los limpiadores

- Con acceso a experiencias didácticas como talleres en los que los usuarios puedan conocer las opciones para acceder a limpiadores ecológicos.

Estos tres aspectos son producto del análisis sistémico, y se convertirán en las estrategias de la acupuntura sistémica para dar solución al problema identificado.

Escrito por Orlando Moctezuma Cruz, estudiante de cuarto semestre de la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.

Bibliografía:

- Nielsen. (2016). La suciedad de la limpieza. Nielsen.

- Suárez, E. (miércoles 08 de Abril de 2020). Gasto de mexicanos en productos de higiene aumentó 20% por Covid-19. eleconomista.com.

- Rahman Zamani. (2022). Productos de limpieza tóxicos de uso frecuente. 7 de agosto de 2022, de California Childcare Health Program

- Susana. (28de enero de 2019). Qué Es El Garrotillo En Los Perros Y Cómo Curarlo. Red Canina.

-

Día de la Consciencia Ambiental

Escrito por Edgar-Alan Flores Paredes, estudiante de la maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

¿Porqué se conmemora el Día de la Consciencia Ambiental?

El siguiente 27 de Septiembre del 2023 se conmemoran 28 años desde que se comienza a considerar esta fecha como el Día de la Consciencia Ambiental, esto a partir de un suceso lamentable que ocurrió hace 30 años en Argentina,.

En la provincia de Avellaneda, fallecieron siete personas: cuatro integrantes de una familia y tres trabajadores del servicio de salud, esto dado que acudieron a una emergencia que se suscitó en la casa de esta familia, la cual presentaba una fuga de un gas letal, se trataba de vapores de ácido cianhídrico que se filtró desde la rejilla del drenaje de la vivienda.

El ácido cianhídrico se conformó a partir de ácido sulfúrico y sales de cianuro que fueron vertidas en la red pública de aguas negras y grises, lo cual conllevó esta tragedia, a pesar de que las consecuencias a los responsables no fue del todo justa, dos años después, el Senado de la Nación Argentina y la Cámara de Diputados promulgaron la Ley 24.605 que determina esta fecha como el Día de la Conciencia Ambiental, seguido de un fuerte movimiento educativo para hacer conocer las implicaciones del respeto -o la falta de- hacia el medio ambiente.

¿Qué es la Consciencia Ambiental?

Es aquí donde quiero destacar mi postura como educador ambiental, es cierto que este tipo de sucesos son consecuencia de falta de consciencia ambiental, sin embargo, también es cierto que este concepto ha representado una idea ambigua de lo que se espera respecto al cambio de comportamientos individuales, para esto, propongo aterrizar las ideas más esenciales -desde mi perspectiva como educador y estudiante de la maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad– de lo que considero consciencia ambiental.

Consciencia Ambiental implica el desarrollo de posturas y posicionamientos ante los fenómenos socioambientales del mundo que nos rodea, involucra la consolidación de comportamientos que sean responsables con la entorno inmediato desde cualquier campo de oportunidad -sea el ámbito personal, comunitario o regional- , es decir, requiere de mirar los sistemas vivos que nos rodean y desarrollar una actitud de respeto ante lo que apreciamos de tal, después, conducir nuestras actitudes que influyen en el mundo basadas en el respeto de desearíamos de otros para nosotros mismos.

De manera colectiva, la Conciencia Ambiental implica fortalecer y priorizar el reconocimiento y uso adecuado de las bondades ambientales -o bien conocidos como recursos ambientales-, así como la generación de la inquietud para aplicar la educación ambiental, además, valorar las acciones que encaminan al reciclaje y la reutilización de materiales transformados por los seres humanos, en otras palabras, requiere de mirar oportunidades en las consecuencias que ya son visibles respecto al manejo y transformación inadecuada de los sistemas vivos que nos rodean.

¿Qué sí poder hacer a favor de la Conciencia Ambiental?

Si bien considero que la elección de comenzar a desarrollar una Consciencia Ambiental es una ruta de vida que no tiene fin, sin duda tiene muchos posibles comienzos, de los cuales, mencionaré unos a continuación:

COMIENZA A EXPLORAR TU ENTORNO

Es cierto que, de los primeros contactos para generar una postura de Consciencia Ambiental ante el mundo se habilita cuando decidimos conocer a profundidad nuestro entorno inmediato. En mi caso en particular, me di cuenta que, a pesar de haber vivido durante gran parte en mi lugar de origen en Puebla, descubrí que no conocía realmente mi entorno hasta años después, incluso aunque viví ahí mis primero 16 años; gracias a que comencé a viajar con mi familia, descubrí otros lugares y también la suerte de nacer y crecer en mi lugar de origen, después entendí el clima de mi zona y porqué había más disponibilidad de agua en mi región comparadas a otras muy cercanas.

Hay un momento durante dicha exploración en el que es inevitable encontrarse con los conflictos socioambientales, es decir, un paso para entender el entorno implica conocer porqué existen los problemas que preocupan en la actualidad a nuestra región, no digo que seamos nosotros quienes deban resolvernos, pero considero esencial el esfuerzo por entender las causas mayores de las consecuencias negativas en nuestro ambiente cercano y esto permite imaginar posibles soluciones desde nuestras oportunidades; considero dicha imaginación es la germinación de nuestra conciencia ambiental.

INFÓRMATE, CREA CONOCIMIENTO

Es cierto que cada vez es más común encontrar Comunidades de Aprendizaje donde se compartan ideales afines respecto al desarrollo de la Conciencia Socioambiental, también quiero aclarar que no es nuestra total responsabilidad «saberlo todo» o pretender que lo hacemos, al contrario, una Comunidad de Aprendizaje se conforma a partir de una Comunidad de Diálogo donde los integrantes están dispuestos a compartir sus perspectivas, dudas e inquietudes respecto a un tema que les interesa de manera profunda.

Puedo compartir desde mi experiencia que contaba con muchas ganas de entender mi entorno pero no sabía como, cuando, ni donde empezar, no fue hasta que decidí abrirme y explorar en distintas Comunidades de Aprendizaje -entre ellas la Universidad del Medio Ambiente-, gracias a esto, hoy me siento parte de una comunidad que no lo sabe todo, pero están dispuestos a aprender a partir del diálogo entre todos los interesados, creamos conocimiento colectivo y, a partir de allí, decidimos actuar desde nuestros nichos de incidencia.

CUESTIÓNATE CON PREGUNTAS PODEROSAS

Para concluir esta sección quisiera compartirte una herramienta que me ha servido a mi para ampliar mi consideración moral en la consciencia ambiental; resulta que las preguntas poderosas son capaces de hacernos reflexionar sobre nuestros propios paradigmas, es decir, las preguntas adecuadas nos invitan a reflexionar sobre el estilo de vida que llevamos, sobre nuestra posición en el mundo, sobre lo que sí somos capaces y sobre lo que no. Para terminar, continuación te comparto una serie de preguntas que me ayudaron a abrir mi panorarama respecto al impacto real que tengo en el mundo:

¿Se de dónde provienen los bienes ambientales que hacen posible mi prosperidad hoy? ¿Qué puedo hacer para conocerles a profundidad?

¿Estoy dispuesto a cambiar alguno de mis comportamientos para demostrarme el respeto por aquello que me importa?

¿Creo que mis actos pueden hacer un cambio real en mi entorno? ¿Qué puedo hacer para que estar seguro de eso?

¿Con qué sí puedo empezar a actuar desde las oportunidades que tengo? ¿Qué creo que puedo aprender durante el proceso de esta nueva acción?

¿A quién o a qué me puedo dirigir para aprender más sobre lo que me importa socio-ambientalmente? ¿Cómo puedo empezar a aprender sobre lo que me importa del medio ambiente?

¿Qué me preocupa del mundo hoy en día? ¿Hacia dónde quiero destinar mis esfuerzos para incidir en mi propia consciencia ambiental?

-

Las API en la meliponicultura

La meliponicultura es una actividad apasionante que involucra la cría y manejo de abejas sin aguijón, también conocidas como abejas nativas o meliponas. Estas pequeñas pero valiosas criaturas desempeñan un papel fundamental en la polinización de las plantas, contribuyendo de manera significativa a la biodiversidad y a la producción de alimentos.

En este contexto, las API (Interfaces de Programación de Aplicaciones) han comenzado a desempeñar un papel importante en la meliponicultura moderna, revolucionando la forma en que se gestionan las colmenas y se obtiene información sobre la salud de las abejas. En este artículo, exploraremos cómo las API están transformando la meliponicultura y cómo esta combinación puede beneficiar tanto a los apicultores como a las abejas. (más…)

-

Preguntas Frecuentes (FQA) sobre LEPSA

Si estás interesado en la Licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales (LEPSA), seguramente tienes muchas dudas sobre el proceso de inscripción, el contenido curricular, la modalidad de estudio y otros aspectos relacionados con esta emocionante carrera. En este artículo, responderemos a las preguntas más frecuentes que suelen tener los estudiantes interesados en LEPSA. (más…)

-

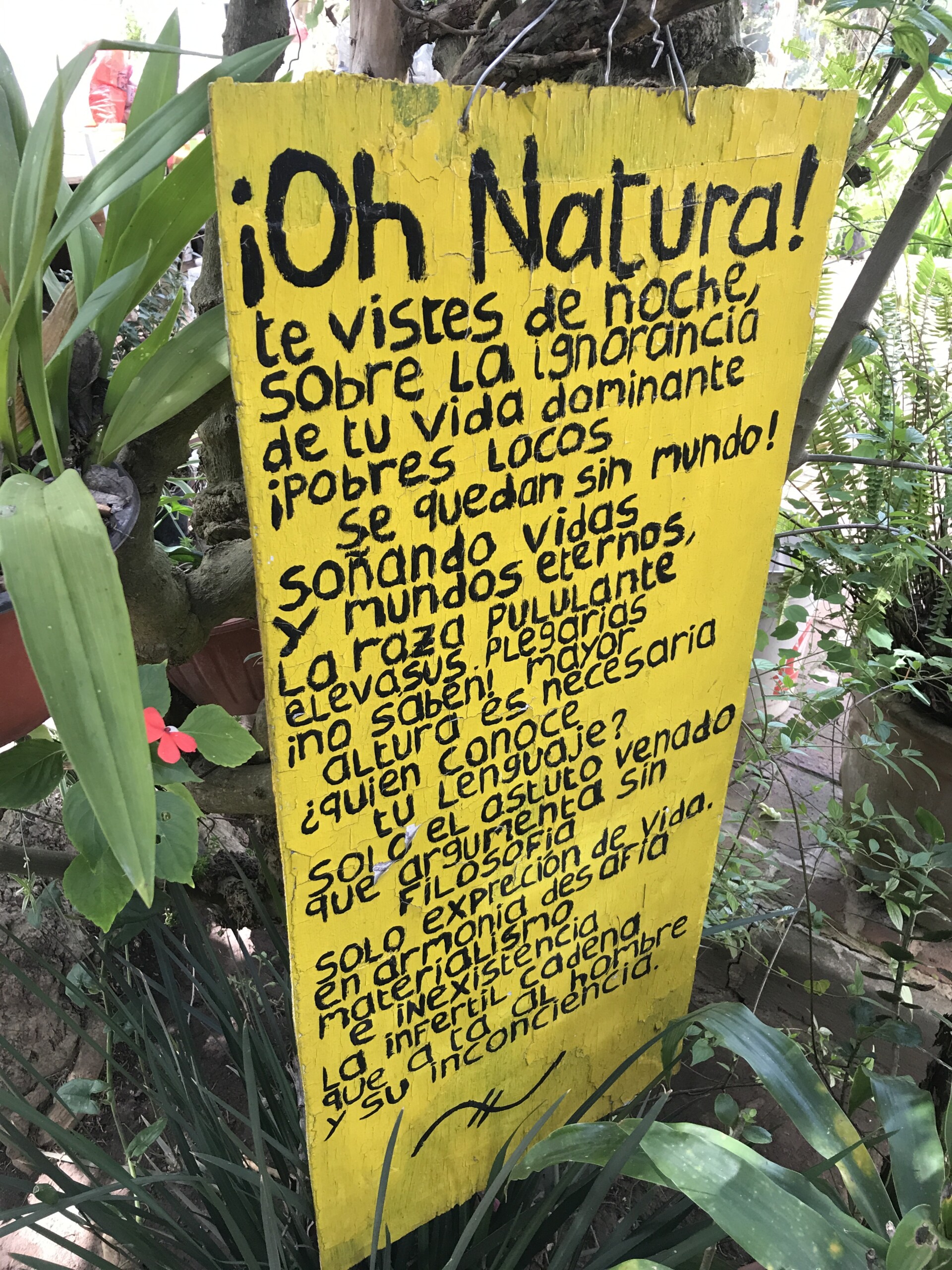

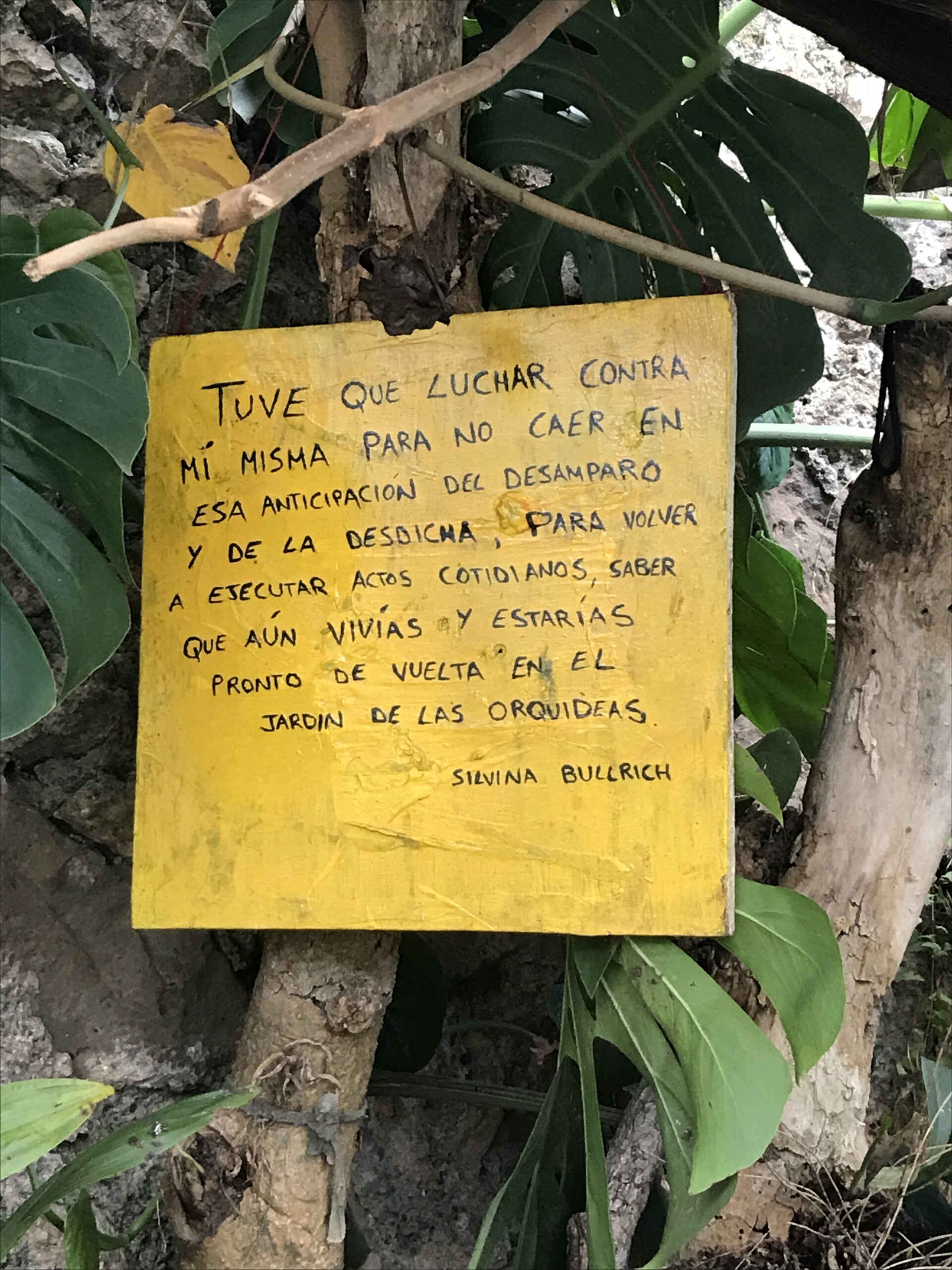

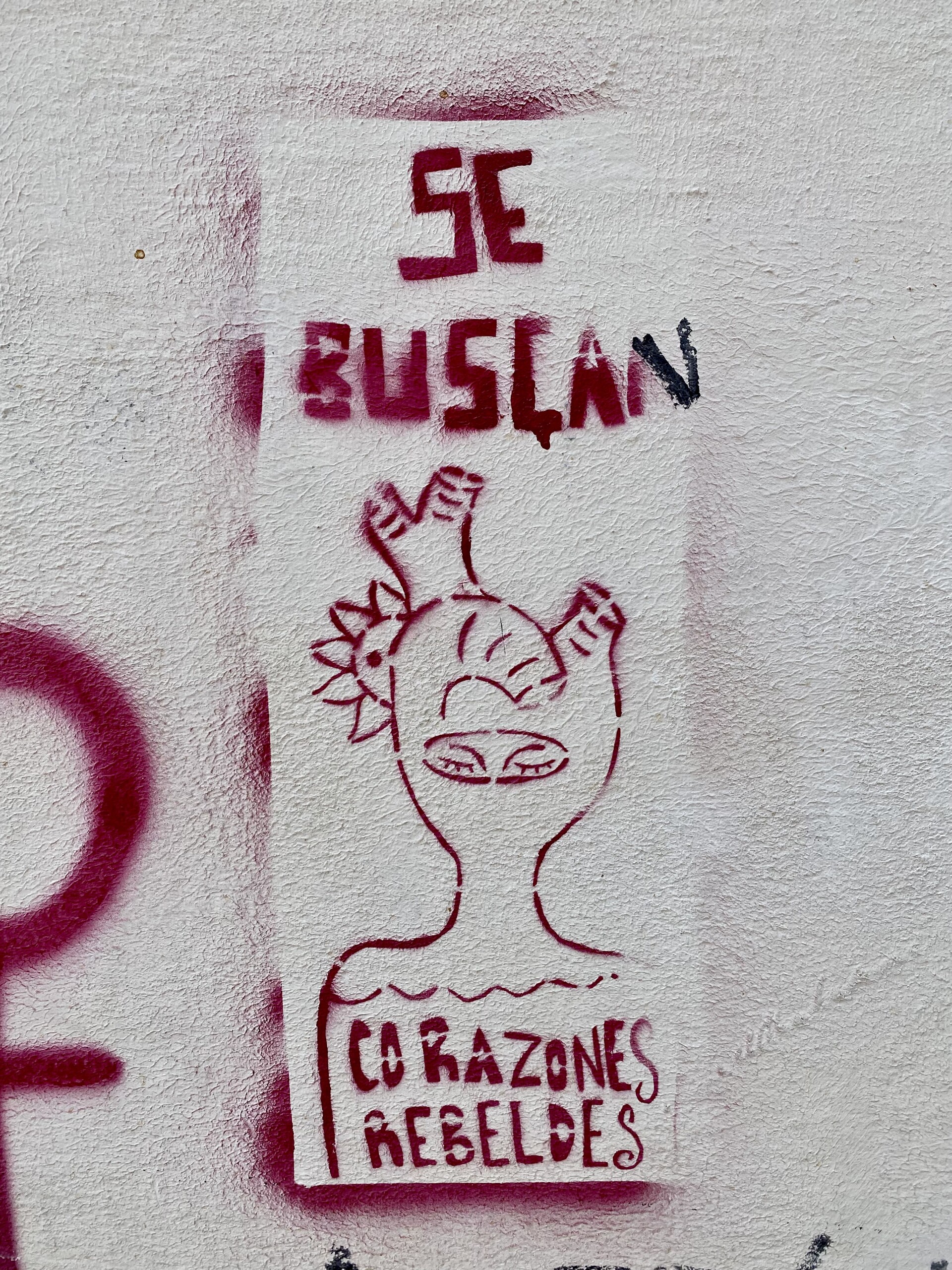

¿Qué he aprendido sobre la lucha socioambiental en la actualidad durante un trayecto dentro de un proceso regenerativo?

Reflexión escrita por Ana Velasco, docente de la Licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales en la Universidad del Medio Ambiente.

La deconstrucción es un proceso revolucionario necesario e inevitable para la supervivencia ante la crisis sistémica actual.

¿Qué sucede cuando cruzamos los límites de la tierra?

En 2009, un grupo de 28 científicos internacionales del Stockholm Resilience Centre (SRC) y de la Australian National University, crearon un marco conceptual que evalúa el estado de 9 procesos fundamentales, también conocidos como “límites planetarios”, que aseguran la estabilidad del sistema tierra, con el objetivo de definir un espacio de actuación seguro para el desarrollo humano y sugieren una serie de umbrales para estos procesos que, al ser superados, pueden poner en peligro la estabilidad del planeta.

Al presentarse por primera vez este modelo, sólamente 3 de los 9 límites estaban sobrepasados.

Es Septiembre 2023, el centro de investigación de Estocolmo anuncia que 6 de los 9 límites planetarios están sobrepasados sin vuelta atrás.

Estamos en un punto crítico de la humanidad en donde no sólo estamos percibiendo una crisis profunda del ser humano, sino también de la naturaleza, nuestra madre tierra.

¿Será acaso posible que la crisis de la tierra haya generado en nosotros una crisis interna del ser?

Cruzar los límites planetarios era cuestión de tiempo, dado que todo el sistema político-económico capitalista de la civilización contemporánea se ha basado en la explotación de los recursos sociales y naturales. Ya no es novedad, sin embargo, sigue doliendo y continúa enojándome.

La lucha ambiental ya no es un tema nuevo; es sabido que ambientalistas y luchadores sociales han advertido del impacto que el estilo de vida hegemónico del siglo XXI tiene contra la tierra, tan implacable, que la crisis era inevitable y hoy, la élite y los poderosos del mundo empiezan a sentir la presión encima; ellos, porque los marginados y las “minorías” han vivido los estragos de esta crisis desde hace muchos años pero se les ha callado con la fuerza de la indiferencia de todos los que callamos.

¿Hasta qué punto la comodidad es realmente cómoda?

Entre más investigo sobre las distintas economías alternativas al sistema capitalista convencional, me he dado cuenta de dos cosas:

Ahora observo que el sistema hegemónico actual -interpretándose como una triada conformada por el machismo, el consumismo y el capitalismo- nos está arrastrando hacia una caída inevitable al umbral de la desesperanza.

Los límites planetarios son sólo una métrica más que demuestra los estragos que el consumismo ha generado en nuestro planeta; son evidentes los síntomas del inicio de la crisis de la era del petróleo, la creciente necesidad de migración del sur global, los altos niveles de pobreza, la violencia, etc., todo esto son muestras claras que el sistema no ha funcionado para el beneficio común y el panorama ha sido cada vez más pesimista.

Y la segunda: que cualquier esfuerzo por escapar, ha sido reprimido por la misma inercia del control “a toda costa” del sistema al cuál formamos parte.

Percibo la comodidad en la burbuja que otorga el consumismo y la gratificación instantánea, que nos ciega de la realidad.

A decir verdad ¿habrá alguien a quién le guste estar cómodo? El concepto de comodidad lo considero ambiguo y relativo. La “comodidad” de algunos es, en realidad, la muerte de otros, y es ahí donde la comodidad no es realmente cómoda ni es real, cuando implica el daño a la otredad, cuando evoca al abuso y a la explotación.

¿Será posible vivir en la comodidad utópica aún sabiendo la inminente y desastrosa realidad que viven los más marginados?

Una comodidad utópica sólo atiende al ego, se convierte en una comodidad excesiva, una simulación de comodidad, no ha sido real porque no se sostiene por sí misma, ni siquiera la esfera económica es capaz de sostener el consumo de los que viven dentro de la burbuja de supuesto desarrollo progresivo.

La comodidad excesiva se volvió una realidad utópica. Una fantasía de pocos y un genuino desastre para muchos.

¿Por qué alguien quisiera vivir la incomodidad del otro cuando han trabajado excesivamente para salir de ella?

Me he dado cuenta que ha perdurado la idea de que la acumulación de capital era la verdadera y única salida, que sólo así tendríamos la libertad que tanto se anhela; cuando la verdad es todo lo contrario, es lo que ha mantenido al ser humano en un estado de desconexión en donde la posesión de bienes es el núcleo de la decisión, es lo que alimenta la necesidad de poder y consumo a costo de la muerte de los marginados.

¿Qué he aprendido de cuestionarme todo esto?

La verdadera revolución es contra uno mismo, significa batallar contra los ideales impuestos y contra la falsa comodidad incrustada en lo más profundo de la psique; hoy reconozco que la verdadera revolución está en la voz de la deconstrucción, del cuestionamiento de uno mismo, como en la acción de los valientes radicales que luchan por la soberanía del ser y de la comunidad, en aquellos que miran a los ojos al sistema hegemónico y, firmes, reclaman su valor.

La única forma que veo posible de salir de ahí es fragmentándose, como romperse en mil pedazos para luego reconstruirse, sin embargo, ahora con los pies y las manos libres de sogas que las aten para ser manipulados desde las alturas, como marionetas.

Ahora observo el cuerpo, la mente y el espíritu libres para pensar y decidir desde el balance, desde el bienestar del todo, desde la solidaridad y desde el corazón. Desde un corazón herido y que ha sanado. Desde un corazón encendido en llamas, no porque se esté quemando, sino porque quiere quemar.

Donde vencemos la desesperanza

“Sólo soy una persona, ¿qué tanto impacto podré tener?” – se cuestionan 6 billones de personas en el mundo.

Una sociedad desesperanzada es objetivo fácil para la opresión, es por esto que, es sumamente importante no permitir -de ninguna manera- que nos quiten aquello que impulsa: la esperanza de crear un presente y un futuro más consciente, más solidario y más amoroso.

Es posible que el problema se sienta grande, imposible de atender, sin embargo, somos más los que buscamos una libertad genuina contra aquellos que quieren imponer sobre nosotros una “libertad” limitada, que junto con la simulación de comodidad y la realidad utópica, nos van degradando todo valor humano.

Somos más los que estamos cansados, somos más los que estamos enojados y somos más los que creemos en la lucha por un bien mayor.

Luchar significa rompernos, significa quitarnos la venda de los ojos, desatarnos las manos y quitarnos la cinta de la boca; romperse y reconstruirse implica encontrar en lo más profundo de nuestro ser la fuerza para levantar la voz hacia lo que atenta contra la vida en la tierra.

Y siempre recordando que las verdaderas revolucionarias son las guerreras de la tierra. Aquellas que cuidan, que nutren, que protegen, que trabajan y luchan por la liberación de sus hijos, nosotros. Aquellas que encarnan la fuerza de Gaia para luchar desde el amor radical.

¿Qué me motiva a continuar? Donde el enojo se vuelve el aire que oxigena la llama.

La deconstrucción como arma revolucionaria implica el cuestionamiento de nuestros hábitos de consumo; desde el punto de vista del pensamiento económico, entendemos que, a través de la decisión de lo que consumimos es como creamos tendencias, es decir, generamos información que es introducida al sistema y que tiene el poder de ir re-dirigiendo el camino del consumismo.

Si hacemos conciencia de ese poder que nuestras decisiones tienen en el sistema y nos hacemos responsables de ese impacto, entonces, decidir desde la solidaridad y el bien común se vuelve más una necesidad de supervivencia, que una opción.

Invito a que reconozcamos nuestro poder como consumidores, como productores, como agentes activos del sistema de información en el que se desenvuelve el mercado.

Reconozcamos nuestro valor como seres humanos, seres vivos, seres unidos en contra de la opresión.

Empezar con pasos pequeños, con cambios pequeños, con metas pequeñas pero cada día más grandes. Cierra los ciclos de agua de tu casa, consume sólo lo que necesitas, cuestiona la trazabilidad de lo que consumes, compra local, elige sostenible, procura a tus vecinos, a tu familia, a tus amigos, busca ayuda psicológica, toma medicinas que la tierra nos provee, apaga tu teléfono en las noches, lee un ratito más, toma un ratito más el sol, juega y ríe como niño de nuevo, observa lo que ya tienes, agradece y aprovecha. Estas y muchas otras acciones que poco a poco nos ayudarán a sanar desde lo más profundo de nosotros.

Todos los días tomas miles de decisiones, te invito a cuestionarte, ¿hacia dónde estás dispuesto a dirigir el futuro de nuestro planeta y el de nuestra propia permanencia?

Fotografías y edición por Edgar-Alan Flores Paredes.

-

Educación para la sustentabilidad

Un ejemplo de educación para la sustentabilidad

En la Sierra Norte del estado de Puebla, en el municipio de Cuetzalan se encuentra la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske que significa “unidos venceremos”. Está conformada por 8 cooperativas y 3 asociaciones civiles. Agrupa a más de 34,000 familias, el 73% de los socios son indígenas y el 64% son mujeres.

Tosepan está basado en principios y valores cooperativos desde la cosmovisión de los grupos originarios de la región, principalmente los nahuas, quienes desde el contexto histórico y territorial cuentan con un arraigo y unión muy especial con la Madre Tierra, y quienes han ido resolviendo colectivamente las necesidades locales bajo esquemas de economía social.

Educación desde lo propio

Una de ellas, sin duda ha sido mejorar la calidad de la educación para las y los niños quienes al entrar a un sistema público de educación perdían conexión e interés por las actividades locales, se desconectaban de lo colectivo y buscaban oportunidades fuera del territorio del que eran parte.

Ante esta situación se creó en 2006 Tosepan Kalnemachtiloyan que significa escuela de todos. Ésta, desde su origen ha buscado ser un espacio para cuidar y procurar el medio ambiente y la relación que tienen como pueblo indígena, el cultivar y fortalecer la identidad colectiva y por supuesto el preservar y promover la lengua náhuatl.

En sus inicios se basaron en el método Montessori, sin embargo, con el tiempo desarrollaron la metodología Tosepan. Actualmente es una escuela bilingüe indígena que cuenta con preescolar, primaria y secundaria.

(Mary Jose Torre, 2022)

Transmitir la esencia por medio de la educación

Gran parte de la esencia de Tosepan Kalnemachtiloyan es el enseñar conocimientos y saberes locales, principalmente sobre actividades agropecuarias y artesanales. Las niñas y niños tienen 30 minutos al llegar a la escuela para trabajar en el huerto con las técnicas que les han compartido las familias cooperativistas y campesinas. Ellos aprenden la técnica, pero también complementan lo aprendido con materias como matemáticas, biología y otras.

Una escuela para la vida

La escuela busca formar jóvenes que sean parte de la forma de vida de Cuetzalan, desde la visión colectiva, ecológica, cosmológica y solidaria, y que puedan integrar en sus procesos educativos información, prácticas y técnicas que les sean útiles y relevantes en estas formas de vivir y ver la vida.

(Mary Jose Torre, 2022)

¿Cómo garantizar el relevo generacional?

Conforme van creciendo, se les van enseñando técnicas de investigación y metodologías para que puedan entrevistar a las personas de la comunidad, a las abuelas y abuelos y que ellos puedan transcribir los resultados y con ello se pueda preservar y retomar la experiencia que tienen. Esta información se traduce a náhuatl y español para que funcione como material de consulta.

Padres y familias con un rol activo en el proceso

Además, las familias cuentan con roles y actividades dentro de lo escolar, uno de ellos es generar faenas para el mantenimiento y conservación de las instalaciones, así como asegurar la alimentación digna, regional y adecuada para las y los estudiantes.

Innovación educativa comunitaria

Tosepan Kalnemachtiloyan es un gran ejemplo de innovación educativa con pertinencia local, que responde al contexto y necesidades de la población y que se crea para fortalecer la identidad y riqueza cultural a la vez que refuerza la construcción de relaciones entre personas y el medio ambiente para tener vidas más sustentables.

Mi paso por la UMA

La maestría en Proyectos Socioambientales nos permite hacer parte de diversas temáticas, materias y comunidades, con lo cual podemos realizar análisis sobre diversos temas, cómo se relacionan y qué impactos tienen en los contextos donde están situados. En este caso, se resalta la importancia de la innovación educativa con las infancias y la relevancia que tienen estos procesos en la búsqueda de alternativas justas, solidarias y amigables con el medio ambiente, como lo es la Unión de Cooperativas Tosepan y específicamente Tosepan Kalnemachtiloyan.

Referencias:

- Benton, A. 2017. Paisaje Lingüístico en Tosepan Kalnemachtiloyan: “Lecturas” sobre Educación Intercultural y Revitalización.

- Unión de Cooperativas Tosepan & Circo Maya (eds.). (2018) ¡Somos Tosepan! 40 años haciendo camino.

Escrito por: Mary Jose Torre, estudiante de segundo semestre de la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.

-

Observación de Aves como Estrategia para la Innovación en el Aprendizaje en Infantes y Jóvenes

Por Mariana Lazcano Ferrat, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

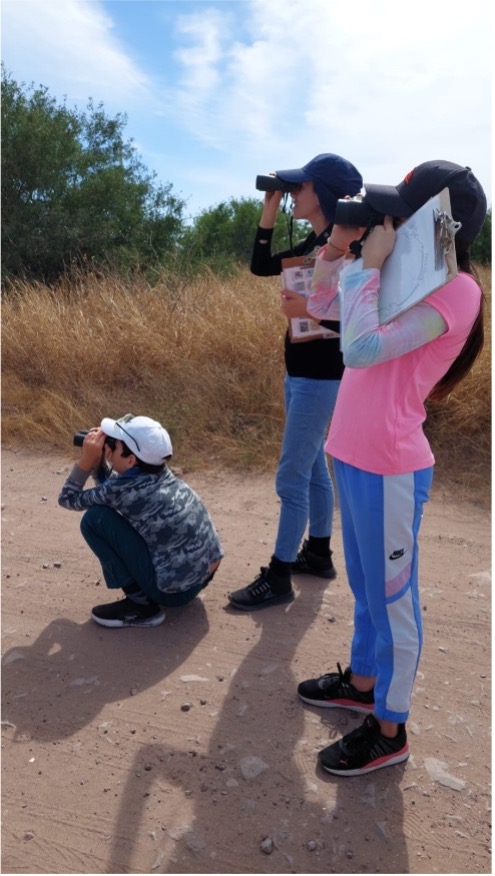

Cada vez más existen actividades de observación de aves vinculadas a la academia formal y aumentan los grupos de jóvenes que, de forma recreativa, observan aves en entornos urbanos y silvestres.

En los últimos seis años he trabajado observando aves playeras y marinas con grupos de niños y jóvenes en el Área de Protección de Flora y Fauna: Islas del Golfo de California, Isla las Ánimas (Isla el Maviri).

Gracias a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad en la Universidad del Medio Ambiente he podido comprender, desde lo académico, los siguientes beneficios en la Educación de las y los niños:

1 | FORTALECE LA CONEXIÓN CON LA NATURALEZA

Los niños y niñas que desarrollan actividades en la naturaleza, poco a poco, se sienten más cómodos y aumentan su capacidad de concentración, al grado en que el sol, la arena, el viento, los insectos y demás elementos -que podrían ser molestos- ahora, dejan de serlo y pueden disfrutar de los entornos naturales con mayor templanza y confianza.

Lo que he apreciado en el tiempo es que esto se traduce en el autogobierno del niño en situaciones retadoras.

2 | ESTIMULA LA CURIOSIDAD y CAPACIDAD DE ASOMBRO

El asombro de los niños y niñas que ven con detenimiento las formas de picos y patas, el plumaje y sus comportamientos en diferentes hábitats promueve el interés por investigar los porqués y los paraqués de las adaptaciones, su distribución, su vuelo, su crianza, su comida, sus nidos.

Ver un águila pescadora, un pelicano o un Martín pescador en plena caza hace que, por un momento, los chicos se trasladen al mundo de la supervivencia, llenos de emoción y admiración por estas especies. Sin duda, son observaciones que los emocionan y comparten con familiares, como momentos de grandes hazañas de las aves en supervivencia.

3 | APRENDIZAJE COLABORATIVO

Normalmente, se trabaja en grupos de tres niños o niñas para poder observar las aves con binoculares, buscar la especie en las guías y hacer el registro. Esto implica que aprendan a comunicarse y escucharse, compartir información, organizarse y confiar entre ellos y ellas para poder realizar la actividad en conjunto.

4 | APRENDIZAJE AUTÓNOMO

El manejo de los equipos, muchas veces, implica que ellos desarrollen sus propias estrategias en la manera para manipularlos y adaptándolos a sus necesidades, de igual forma, tienen la oportunidad de seguir investigando por su cuenta aquello que les cause curiosidad, e inclusive, utilizar herramientas digitales por su cuenta.

5 | DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS

Con la libertad de estar en el campo cumpliendo una tarea muy específica de identificación de aves, los niños y las niñas practican la observación con detalle, la cual va ligada a la paciencia y calma. Esto es sumamente valioso en estos tiempos para evitar la gratificación instantánea que está en boga por la digitalización de la vida.

6 | BASES DE CIENCIA CIUDADANA

El trabajar con equipos como: binoculares, telescopios, guías y tablas de registro, genera en los niños y niñas un sentido de importancia; de pronto, se dan cuenta que su trabajo importa, que hay que ser formales en el conteo, en la búsqueda de información, en la comparación y elección de características de las aves para poderlas registrar con veracidad.

Desde mi punto de vista, este reconocimiento de la importancia de su trabajo se vincula con la autoestima y con las capacidades que pueden desarrollar para fomentar la participación pública en la ciencia ciudadana, que es tan relevante para poder entender el mundo en esta realidad de cambio climático.

7 | PENSAMIENTO MULTIDIMENSIONAL (PMD) CONSTRUCCIÓN A PARTIR DEL OBJETO

En el proceso de avistamiento se necesita la tolerancia y el manejo de la incertidumbre; uno nunca sabe que aves se van a presentar, ni por cuánto tiempo. El debate entre el equipo es esencial para decidir las características relevantes para la identificación, o la capacidad de indagar acerca de lo que hace esa ave en ese sitio en particular, pensar creativamente acerca de lo que estará comiendo y pensar críticamente para analizar las adaptaciones que les permiten convivir con otras especies en los mismos sitios de alimentación, también es necesario cuidar sus movimientos y tono de voz para no asustarlas, todos son elementos que conforman el Pensamiento Multidimensional.

8 | MEDIACIÓN ENTRE PARES

Es común ver niños o niñas más grades que otros y que cuentan con habilidades naturales, además de que han estado expuestos a las aves con anterioridad, es por esto que, se vuelven mediadores de los niños o niñas que encuentran más dificultad para el avistamiento; ellos traen a la experiencia los conocimientos adquiridos y los utilizan con sus pares para que la experiencia fluya y genere una comunidad de confianza responsable de su propio aprendizaje.

9 | TOMAN RIESGOS MEDIDOS

Al estar en la naturaleza y tener independencia de movimiento, los niños y jóvenes van considerando por donde caminar, pararse y subirse, así empiezan a medir sus riesgos y sus capacidades de respuesta. Cuando deciden donde parar o establecerse para el avistamiento, es porque consideraron el lugar donde se siente físicamente cómodos y seguros, ya evaluaron los riesgos, sus deseos y sus capacidades previas.

10 | VEN UNA POSIBILIDAD DE FUTURO

En múltiples ocasiones, hemos terminado una actividad de avistamiento y se me ha acercado un chico o chica y -con una alegría particular- me dicen que “ya se vieron en su futuro”, ellos descubrieron que quieren hacer “esto” cuando sean grandes; aquel “ya me ví” está lleno de ilusión y de ganas por plantearse nuevos escenarios para el resto de su vida.

He sido muy afortunada de convivir con muchos niños y niñas que ahora disfrutan del avistamiento de aves; aprendo cada día de ellos y de las aves que observamos.

Las clases en la Universidad del Medio Ambiente me han permitido conceptualizar todos estos beneficios que pudieran pasar inadvertidos, si se considera sólo como una salida de campo o una actividad lúdica de más.

Más allá de su importancia en los sistemas naturales, las aves se han vuelto una pila en mi corazón.

-

Mi experiencia sobre la nueva forma de pensar y vivir la Innovación Educativa

Por Paola Andrea Charria Espinosa, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Cuando me preguntan qué Maestría estoy haciendo, suelo responder: “Es una maestría en pedagogía… (pausa) con enfoque socioambiental”. Por alguna razón evito usar el nombre de “Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad”. Siento que no me van a entender, o que sueno un poco pretenciosa.

Con esta corta introducción, no quiero juzgar ni criticar el nombre que la Universidad otorga al Máster. Es simplemente la introducción sobre lo que compete a este texto. Mi objetivo es llegar a explicar lo que significa ahora para mí la “Innovación Educativa” y por qué en ciertos contextos me resulta difícil nombrarla.

Sin duda, los profesionales encargados de estructurar el pénsum de la maestría, hicieron un gran esfuerzo en el armado de este estudio de profundización, e intuyo, que nombrarla de esta manera va más allá de un ejercicio de adjetivar o etiquetar un producto en pro del marketing académico.

Nombrar, nominar, nos ayuda a distinguir una cosa de otra. Y esta distinción también hace parte de la “innovación”. La idea de ser/hacer algo diferente. Pero no se trata de nombrar las cosas de otra manera y que éstas sigan siendo las mismas de base. El nombre elegido para el máster implica cierto grado de responsabilidad, de compromiso. “Innovación Educativa para la Sostenibilidad” casi resulta ser una promesa, un anuncio de cambio.

Mi experiencia del aprendizaje y la transmisión de saberes

Mi intención al referirme a la maestría como “pedagogía con enfoque socioambiental” no es tanto por reducción, sino por traducción. Quiero darle a entender a mi interlocutor que lo que estoy tratando de hacer es un estudio sobre la educación y las formas como hacemos la educación.

Esa parte que nos resulta tan fundamental como seres humanos que es la experiencia del aprendizaje y la transmisión de saberes; y que, en esta universidad, en especial, se esfuerzan por darle un lugar importante a la naturaleza e intentan que los miembros de la comunidad educativa seamos conscientes de nuestro vínculo de coexistencia con ella y la urgente necesidad que tenemos de preservarla.

Quizás, el pudor que siento al referirme a la Maestría, es que en la frase “innovación educativa” hay implícita una crítica al orden actual. Hablar de innovación en el ámbito pedagógico tiene que ver con que las cosas en el mundo no están funcionando y es necesario hacer algo nuevo, algo diferente.

La crisis actual nos resulta evidente a todos. Sin embargo, es mucha la confianza que las personas depositan aún en los sistemas educativos tradicionales, y hablar de la necesidad de cambio en aquellos modelos, me resulta intimidante. Por alguna razón, temo que mis comentarios resultarían insultantes para quienes sí tienen fe en ese tipo de prácticas educativas.

Sin embargo, la misma Maestría me ha ofrecido respuestas: Lo que tendría que hacer, bajo la perspectiva de la “educación desde el encuentro”, es abrir un espacio de conversación. Un encuentro de presencias dispuestas a escucharse y a narrarse desde la experiencia. Sólo así, podría compartir, mostrarme al otro y narrarle por qué desconfío de los paradigmas educativos con los que crecí.

También sería la oportunidad para hacer en conjunto una crítica a la idea de innovación y revisar las creencias que cada uno tiene sobre lo que implica ser innovador. Entendiendo cómo sucede lo innovador desde las perspectivas: la innovación como genialidad, la innovación como práctica de resolución de problemas a través de procesos racionales técnicos-instrumentales y la innovación como producto.

Ahora bien, si en medio de la conversación con el otro, se diagnostican los problemas y dificultades que conlleva el orden actual, se podría llegar a la idea de la educación como herramienta para resolver dichos problemas.

No obstante, como concluimos junto el docente Benjamín Berlanga, “resolver problemas no necesariamente es hacer lo diferente”. Y lo que queremos precisamente, es cuestionar, transgredir, romper, subvertir los mecanismos de poder y de control actual.

Y bien, ¿en qué se basa esta idea de que las cosas puedan ser diferentes? Se basa en la idea de la pensadora, escritora y teórica política, Hanna Arendt; quien reflexiona sobre nuestra condición de natalidad: “La natalidad es la condición humana de ser comienzo, y tener la capacidad de comenzar algo nuevo”. Si ser mortal es la constante posibilidad de desaparecer, de pasar de estar siendo a no ser más, ser natal es la constante posibilidad de romper con la regularidad del cadente estar siendo y comenzar algo nuevo, inesperado, incalculable (Murillo 2009).

Así pues, los seres humanos no hemos nacido para morir, sino para siempre comenzar algo nuevo. A través de las acciones podemos forjar un mundo capaz de crearse ante las preguntas: quiénes somos y quiénes queremos ser. Es la manera como podemos llegar a pensar para cuestionar.

Es posible que ocurra un cambio de ética cuando seamos capaces de preguntarnos: ¿Esto está bien? ¿Esto es justo? ¿Por qué tiene que ser así? Es primordial que lleguemos a ser conscientes de los dispositivos colonialistas, machistas y patriarcales que nos producen como seres humanos. Y es prioritario activar nuestra memoria histórica, preservar la sabiduría tradicional, la que fue transmitida de generación en generación, en donde la relación con la naturaleza no funciona desde el extrativismo, sino desde el reconocimiento de nuestra interdependencia.

Entonces ¿Qué es la Innovación Educativa?

La innovación en la educación parte entonces de la necesidad y el deseo de cambios profundos y radicales. Porque si es posible hacer lo nuevo, nuestro rol como educadores o transmisores de humanidad; es contagiar a los demás de que todos somos y podemos hacer lo nuevo.

Para ello hay que construir el espacio pedagógico, crear entornos fértiles. Gestionar momentos de interacción, diálogo, conversación, escucha atenta. Disponerse a dar, a donar la palabra y la escucha. Realizar encuentros para hacer comunidad.

Una comunidad que huye de las relaciones asimétricas y los roles establecidos (docente/alumno). Un espacio de resignificación para hacernos juntos sujetos y construir en comunidad los futuros deseados. Estos encuentros entre sujetos exigen crear condiciones de hospitalidad, acogida, tacto, deferencia. Para ello es necesario instalar un espacio de confianza en donde todos y todas puedan decirse, narrarse a sí mismos desde su propia experiencia.

Ahora bien, ¿por qué para este modelo educativo resulta importante la narración que los sujetos hacen de sí mismos?

Este pensamiento está configurado desde la creencia de que la crisis narrativa conlleva a una crisis educativa.

Ya que “no es posible descubrir el sentido de la vida si uno no es capaz de articularla narrativamente. Encontrar un sentido para la vida depende del enmarque que demos a las expresiones significativas adecuadas” (Mèlich 1996).

La crisis actual de la educación es, entre otras cosas, una crisis de capacidad narrativa y expresiva del ser humano, una crisis lingüística. Esta incluye nuestra relación con el lenguaje escrito, con el texto.

Este modelo educativo innovador propone emplear la conversación y la lectura como instrumentos, para que, a través de ellos, se puedan generar entornos fértiles que activen la condición de lo nuevo en cada sujeto, hasta llegar a gestar alteraciones emancipatorias. Hasta alterar nuestra realidad actual.

Mi reflexión sobre esta nueva forma de pensar y vivir la innovación es que, la innovación requiere un posicionamiento ético y político en el que debo dar valor a mi deseo de cuestionar y transgredir el orden actual. Que resolver problemas no necesariamente es hacer lo diferente. Pero que, al reconocer mi propia condición de natalidad, se abre la posibilidad de siempre volver a empezar. Que, como sujeto, existe en mí la voluntad de quiebre, en donde puedo ser capaz de decir ¡No, ya basta! Y que, al compartir mi experiencia con los otros, también puedo compartir mis deseos de futuro e intentar construirlo juntos. Porque en el centro de lo educativo están las relaciones humanas y la posibilidad de hacernos juntos.

REFERENCIAS

- Murillo Urrutia, José Andrés (2009). Mortalidad y natalidad, del amor a la acción Heidegger y Arendt Revista internacional de filosofía política. págs. 111-129.

- Mèlich, Joan-Carles (1996). El texto como otro.

-

La Agroecología como ejercicio de cuidado

La agroecología se vuelve un ejercicio de cuidado al contemplar las relaciones ecológicas y sociales; ello fomenta el desarrollo saludable de la vida. Es así como iniciamos el presente artículo que te invitamos continuar leyendo.

-

Los zoológicos en la conservación de la vida silvestre

Los zoológicos en la conservación de la vida silvestre influyen en la educación ambiental mediante el acercamiento a la naturaleza. El presente artículo expone brevemente la situacióna actual de estos lugares y los proyectos que se han llevado a cabo para la preservación de la fauna en México.

-

Diseño bioclimático: transitar del sentido común a la ciencia

El diseño bioclimático encuentra inspiración en la arquitectura vernácula, considerada una arquitectura del sentido común, al dar respuestas apropiadas a las condiciones climáticas de cada lugar. Ante los cambios que se registran últimamente en las condiciones climáticas y los nuevos modos de habitar, el diseño bioclimático trasciende los principios intuitivos de diseño y saca partido de la ciencia y de las herramientas computacionales.

En días pasados hemos entrevistado a Caroline Verut* sobre su visión acerca del diseño bioclimático y de la Especialidad en Arquitectura Bioclimática, de la que es co-creadora y docente.

En esta entrada de blog compartimos con nuestras lectoras y nuestros lectores un video breve de la entrevista y un texto sucinto para hacer eco a las ideas de nuestra colega.

-

HÁBITAT Y GÉNERO. Mujeres construyendo un hábitat sostenible e inclusivo

“HÁBITAT Y GÉNERO. Mujeres construyendo un hábitat sostenible e inclusivo”, es el nombre del ciclo de videoconferencias y comunidad de diálogo que, a lo largo del año 2022, recogió las experiencias y miradas de 17 mujeres de contextos diversos: unas desde el territorio, otras desde la academia, unas con un recorrido amplio y otras que están comenzando. Acompañadas de más de 600 personas registradas en el evento, tejieron valiosos aprendizajes y un vínculo común para el accionar colectivo.

-

¿Turismo con base comunitaria?

¿Qué es turismo con base comunitaria?

El turismo con base comunitaria (TBC) es un concepto que se ha venido conformado desde los 80’s. En un principio se manejaba como sinónimo de ecoturismo, turismo alternativo o rural, donde las actividades se realizan en una localidad rural.

En estos entonces no necesariamente involucraba a la población local en la gestión y toma de decisiones y el propósito estaba puesto en la esfera económica, (Fernández, 2011; Hernández, 2021).

Fue hasta el 2005 que se publicó el libro “Turismo comunitario en Ecuador: desarrollo y sostenibilidad social», en el cual se mencionó la importancia de que los pobladores locales tengan una participación activa en la elaboración de la estrategia a seguir para que el turismo se integre a las actividades del lugar. (más…)

-

El plagio en la moda en México. 2da parte

El rol de la moda

La moda es uno de los campos donde podemos observar el estado y desarrollo de las culturas. Encontramos en la moda significados culturales importantes como la relación que existe entre los medios de producción y sus relaciones simbólicas.

¿La moda como encuentro?

Según Bourdieu (1979), la moda es un encuentro entre dos espacios y dos historias relativamente autónomas, es la oposición natural por parte de lo tradicional (viejo) a lo nuevo (propuesta) y también es la opresión que ejerce la clase dominante sobre la dominada, desde la perspectiva del materialismo dialéctico, es un fenómeno socio-histórico natural.

Desde esta perspectiva, el encuentro entre diseñadores o marcas y artesanos tradicionales, es un encuentro inevitable. La moda artesanal y las colaboraciones representan un paso hacia algo nuevo, una evolución de lo artesanal por parte de las nuevas generaciones que buscan expresar una nueva identidad.

¿La evolución de lo artesanal?

Para que el encuentro entre estas dos visiones (lo nuevo y lo viejo) sea potente y elevado, y no sea un mero y vulgar plagio, debe:

- Darse en el marco del respeto a la dignidad de los pueblos originarios y de su entorno.

- Es fundamental conocer, de manera profunda, el significado del arte tradicional textil y entender la lógica en la que se mueve.

- La presencia del sector educativo y de los medios de comunicación (crónica de moda) son fundamentales, pues éstos son los que forman a los nuevos diseñadores y artesanos.

- Sintetizar estas dos posturas para crear un encuentro desde un nuevo lugar.

Todo esto implica, para diseñadores y consumidores, un desaprendizaje disruptivo de los estereotipos estéticos occidentales para observar apreciativamente la estética de la dimensión indígena. Sin duda, esta acción nos llevaría a otro lugar en nuestra historia como sociedad, la moda ética.

La moda ética

La moda ética a diferencia de la moda rápida hace énfasis en el proceso y no sólo en el producto. Para que la moda ética se desarrolle debe de existir una conciencia socioambiental. Las revoluciones comienzan con un cambio profundo de mentalidad, no por una vanguardia.

Varios diseñadores y marcas se han acercado a los pueblos originarios de México para “inspirarse” y crear nuevos productos. Sin embargo, diseñadores, sin ética y sin entendimiento del significado que tiene el arte tradicional textil, plagian descaradamente diseños de prendas tradicionales. Lo hablamos en la primera entrega de este artículo aquí.

La moda rápida

Los pilares de la moda rápida son la producción y la venta masiva de sus diseños. Siendo estrictos, y desde el concepto de distinción que mencionan Monneyron (2006) y Bourdieu (1979), la “moda rápida” al ser masiva, carece de una identidad profunda.

Patagonia: ejemplo de moda contextualizada

Merecen mención aparte los casos que justamente entienden su momento histórico y que reflejan en sus propuestas creativas dicho entendimiento.

Caso Patagonia: observamos que su estética, además de guardar un sentido estrictamente utilitario, está contextualizado con el origen de sus creadores y con el público al que va dirigido. Esta marca ofrece calidad en sus productos para incrementar su durabilidad y bajar así el consumo de ropa; cuida el origen de sus materiales y dedica parte de sus ganancias en la preservación y mejora del medio ambiente.

De esta forma, la marca demuestra un entendimiento profundo sobre la relación actual que guardamos como sociedad con nuestro entorno.

Conclusión

Expresiones de este tipo, están llenas de simbolismo y evocan, de una u otra manera, al entendimiento que poseen los artesanos tradicionales con su entorno particular. Claro está que Patagonia expresa tal entendimiento de manera diferente y hasta resulta una campaña de marketing muy original. Pienso que esto puede considerarse como una propuesta evolutiva en la industria textil. Pero, no importando la región donde estemos, lo más interesante es que demuestra que podemos llegar a un nivel profundo de entendimiento sobre la relación que guardamos con nuestro entorno expresado en propuestas creativas para nuestro vestir.

Escrito por Sergio Sven Hernández, estudiante de la Maestría en Proyectos socioambientales.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la UMA.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bourdieu, P. (2016). La distinction: critique sociale du jugement. Minuit.

Monneyron, F. (2006). La sociologie de la mode. Que sais-je.

Actualmente estudiantes de la Maestría en Proyectos Socioambientales se están haciendo diversos cuestionamientos para llegar a reflexiones profundas que buscan generar impactos en los territorios.

Si quieres aprender cómo desarrollar un proyecto de tu interés, con un pensamiento crítico, sistémico, ético y usando otras herramientas para el codiseño de proyectos que tengan impacto socioambiental, la Maestría en Proyectos Socioambientales en la UMA es para ti.

-

¿Cómo puedo ser parte del cambio que necesita el sector turístico?

¿Qué nos mostró la pandemia?

Muchas voces reclaman que necesitamos cambios en el sector turístico. La pandemia nos mostró una vez más que el sector es sumamente vulnerable y voluble. Todos fuimos afectados por el Covid-19, ya sea a nivel personal y/o profesional. Todos los sectores industriales sufrieron los impactos, pero el turismo de plano se quedó en seco durante un largo lapso de tiempo. Aún son frescas las imágenes de aeropuertos, playas y plazas vacías. (más…)

-

Emergencia climática ¿El destino nos alcanzó?

Emergencia climática

A principios de la década de los 70’s se estrenó la película Soylent Green, que en español la titularon Cuando el destino nos alcance.

El filme distópico y apocalíptico nos muestra lo que sería el planeta precisamente en el año 2022, en la ciudad de Nueva York: hacinamiento, pobreza, carestía de alimentos y la destrucción del medio ambiente, entre otras calamidades.

Si bien no estamos en el escenario creado por la ficción cinematográfica de hace medio siglo, tampoco nuestra realidad dista de ese futuro sombrío para la humanidad. (más…)

-

Impacto Ambiental y su conflicto social

Los conflictos socio-ambientales generados por proyectos de infraestructura o extracción son cada vez más frecuentes en el país.

Sin importar el tipo de proyecto, ni su ubicación geográfica, existe un gran descontento social alrededor de ellos.

Generalmente, los conflictos son resultado de una violación sistemática a los derechos humanos, la expropiación del territorio, la exclusión de los pobladores locales de la toma de decisiones y la generación de gravísimos impactos ambientales y sociales. (más…)

-

El valor de las comunidades de aprendizaje en la naturaleza

Por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante de la maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y asistente del área de Innovación Educativa.

Pronto se cumplen nueve meses desde que emprendí mi travesía en la Universidad del Medio Ambiente, en mi rol de estudiante de maestría y de asistente del área de Innovación Educativa para la Sostenibilidad. A partir de ello, coincido con la propuesta en que las Comunidades de Aprendizaje me han otorgado experiencias que yo denomino profundas e íntimas con mis colegas y con mi entorno natural.

De ser a estar siendo

Para valorar la remembranza de mi tiempo en Valle de Bravo comparto mi experiencia de estar siendo un aprendiz más dentro de una comunidad en constante cambio y encuentro con el contexto ambiental.

Si algo he re-significado de mi aprendizaje en esta etapa de mi vida es el potencial de las experiencias profundas en la naturaleza acompañado de mi comunidad de aprendizaje. Se trata de la convergencia entre inquietudes e intenciones individuales que se encuentran con las de otras personas dentro de un entorno -natural y seguro-. De esta manera, se propicia la bienvenida genuina a la otredad de las y los demás aprendices.

El valor de la común unidad

Esto lo veo reflejado en los diálogos que se cultivan dentro nuestras clases en el bosque. Siento que ahí construimos un espacio donde las opiniones son bienvenidas y las perspectivas son genuinas y diferentes. Esto es valioso porque no niega la otredad de mis colegas: refuerza nuestro encuentro como habitantes de diferentes contextos y se facilita un entorno seguro para compartir y aprender. Así fortalecemos el valor de las comunidades de aprendizaje.

También he observado que interactuar de esta manera con mi comunidad refuerza el sentido de colectividad. Puedo decir que siento que el vínculo entre estudiantes se refuerza con amabilidad y complicidad.

¿Cómo se logra una Comunidad de Aprendizaje?

Es cierto que la construcción de una comunidad de aprendizaje no es una casualidad, -como yo lo veo-. Existen factores primordiales que determinan si un colectivo de personas logra germinar y constituirse primero como una Comunidad de Diálogo. Para esto, es esencial el ideal del colectivo: aquella motivación multilateral que facilita entablar conversaciones con un otro.

El ideal no requiere ser claro al intentar producir una conversación. Preguntas poderosas suelen bastar para cuestionar de manera colectiva el porqué de estar aquí, el porqué del encuentro con el otro. Así podremos interpretar en comunidad los posibles detonantes de la conversación y encontrar el valor de las comunidades de aprendizaje.

Herramientas para co-diseñar

Pero ¿cómo propicio preguntas poderosas para iniciar una comunidad de diálogo? Son pertinentes las herramientas didácticas y pedagógicas que permitan interactuar entre integrantes y observar con detenimiento las acciones y conclusiones de todas y todos.

Algo importante al construir preguntas y dinámicas para el aprendizaje, es que requieren ser divertidas. Si es posible, utilizar el cuerpo o, de preferencia, interactuar con el entorno. Esto facilita las opiniones de una misma actividad pues el punto de vista de cada integrante puede ser una postura sincera de cómo queremos abordar los temas: desde lo que sentimos, lo que opinamos, o lo que interpretamos. El entorno donde estas conversaciones se permiten son los cimientos de una Comunidad de Diálogo.

Mi experiencia en mi Comunidad de Aprendizaje

Ahora, pasar de un sitio donde el diálogo puede florecer a una común unidad entre individuos que aprendan radica en la capacidad de mediar el aprendizaje colectivo. Este es el paso más valioso. Requiere tiempo y consistencia en construir, pues se pretende valorar y aceptar la capacidad de autonomía y de intimidad entre los integrantes mientras comparten su trayecto del estar siendo aprendices de sí mismos.

Es aquí -tras 9 meses- que el co-diseño de mi comunidad de aprendizaje continúa. El valor de las comunidades de aprendizaje requiere esfuerzo individual y mejorar la relación conmigo. Así, puedo habilitar mi capacidad de autonomía y practicar mis habilidades de comunicación para desarrollar mi intimidad con los demás.

Cerrar la brecha entre lo que decimos y lo que hacemos

Sigo considerando que trabajar la congruencia socio-ambiental es un esfuerzo que continúa detonando conversaciones entre mis colegas, amigas y amigos. He decidido escuchar para formar una Comunidad de Aprendizaje, y continuar las interacciones de nuestras inquietudes y motivaciones dentro de espacios naturales. Este es, para mí, el valor de las comunidades de aprendizaje

¿Quieres saber más sobre el valor de las comunidades de aprendizaje y el potencial de las experiencias profundas en la naturaleza? Inscríbete a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y aprovecha, a partir de octubre, el primer periodo de becas, hasta del 40%. Escríbenos a pda@universidaddelmedioambiente.com.mx y efp@universidaddelmedioambiente.com.mx

-

El problema del plástico

El plástico

El problema del plástico. A pesar del efecto perjudicial del plástico en nuestro planeta, su popularidad parece inquebrantable.

Dado que es fácil de producir e increíblemente versátil, hay pocos incentivos para que las industrias cambien a materiales diferentes.

Esto se ha visto agravado por el hecho de que no ha habido ningún instrumento jurídico internacional completo que prohíba la contaminación por plástico. Sin embargo, parece que esto va a cambiar en un futuro próximo.

Un tratado mundial sobre el plástico

En su quinta sesión, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA 5.2), los gobiernos presentes acordaron negociar un tratado internacional vinculante para prevenir y remediar la contaminación por plásticos.

En concreto, 175 Estados aprobaron una resolución denominada «Poner fin a la contaminación por plásticos: Hacia un instrumento jurídicamente vinculante.

Contiene un mandato para que los países negocien un tratado que, entre otras cosas, promueva la producción y el consumo sostenibles de plásticos, así como medidas de cooperación internacional para reducir la contaminación por plásticos en el medio marino.

Resulta interesante que el mandato ordene explícitamente al comité de negociación encargado de redactar el texto final del tratado que tenga en cuenta los conocimientos de los pueblos indígenas en el proceso de redacción.

Es la primera vez que se reconocen los conocimientos tradicionales de este tipo en este estado de la negociación de un tratado medioambiental internacional.

Logotipo de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Negociación en materia de plásticos

Las partes interesadas no gubernamentales van a participar intensamente en el proceso de negociación del tratado.

Este ha sido un resultado importante de la primera reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta, celebrada a finales de mayo, en la que se debatieron las normas de procedimiento para el proceso de negociación.

La implicación de los «pueblos indígenas», pero también de los «trabajadores en el ámbito informal y cooperativo», cuyos conocimientos deben tenerse en cuenta a la hora de redactar el texto final según la Resolución, tienen por tanto una posibilidad real de participar directamente en el proceso.

Corresponderá al Comité Intergubernamental de Negociación, cuyos trabajos comenzarán a finales de este año, asegurarse de que estas partes interesadas sean incluidas y escuchadas adecuadamente.

Normas existentes

El marco jurídico actual para contener la contaminación por plásticos en todo el mundo es, en el mejor de los casos, fragmentario, y no existe en la mayoría de los ámbitos.

Paradójicamente, la Resolución llama explícitamente la atención sólo sobre la contaminación plástica marítima, a pesar de que, como se ha mencionado anteriormente, se ha indicado que la contaminación microplástica en el suelo podría ser igual de frecuente.

Además, existen normas jurídicas en algunos ámbitos de la contaminación oceánica. En concreto, la contaminación por plástico procedente de los buques está regulada por instrumentos internacionales como el Convenio MARPOL (Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques), que regula el vertido de plástico desde los buques.

La contaminación por plásticos

Aunque el Convenio tiene una importante laguna (no se prohíbe el vertido de plásticos si se han tomado todas las precauciones razonables para evitar esa pérdida), el verdadero problema, como en la mayor parte del marco jurídico existente sobre la contaminación por plásticos, es la falta de aplicación.

Los países de abanderamiento hacen poco uso de su poder para evitar que sus barcos arrojen residuos plásticos al mar.

Por otro lado, las fuentes terrestres de contaminación por plásticos no están sometidas a ningún tipo de regulación mundial.

El problema del plástico: nuevos pasos hacia un tratado internacional Los plásticos están en todas partes

La firma del tratado final no puede llegar lo suficientemente rápido a la luz de la crisis mundial de los plásticos. Sólo en Estados Unidos se tiran 22 millones de botellas de plástico cada hora.

El uso del plástico es especialmente problemático, ya que es difícil de reciclar y tarda aproximadamente 400 años en descomponerse.

Incluso si el plástico se descompone, esto da lugar a microplásticos. Los microplásticos ya se encuentran en todas partes: en la nieve nueva de la Antártida, en las profundidades del mar e incluso en el torrente sanguíneo humano.

En el océano Pacífico se han acumulado dos manchas de residuos plásticos del tamaño de Francia cada una, y se calcula que en 2050 habrá más plástico en el océano que peces.

Pero no sólo el océano ha sido víctima de la intensa contaminación plástica: Investigadores alemanes sugieren que la contaminación por plástico en el suelo podría ser de cuatro a 23 veces mayor que la contaminación por plástico marino.

Además, el simple reciclaje del plástico no es una solución sostenible al problema. En primer lugar, el plástico es termoestable o termoplástico.

Sólo este último puede reciclarse, pero también sólo con la condición de que no esté sucio.

Además, la propia producción de plástico tiene un coste inmenso para el medio ambiente.

Conclusión

Aunque el alcance exacto de la contaminación no está claro, se reconoce que se trata de un proceso que utiliza muchos combustibles fósiles, ya que la extracción de los combustibles fósiles que luego se convierten en plástico requiere inmensas cantidades de energía y contamina el suelo, el aire y el agua.

Fuentes consultadas:

El problema del plástico: nuevos pasos hacia un tratado internacional Escrito por Sophie Köck, voluntaria en la Universidad del Medio Ambiente haciendo una investigación de derecho ambiental internacional.

“Las opiniones expresadas en este articulo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad de Medio Ambiente”.

-

Narrativas para la sostenibilidad

Por Eunice Véliz, asistente del Área de Innovación Educativa

Una de las cosas más hermosas que nos ha dado la UMA, es la oportunidad de tejer diferentes prácticas para enriquecer nuestros saberes, andares, sueños e intenciones. En esta entrada, Narrativas para la sostenibilidad, te compartimos el resultado de una práctica narrativa que algunas estudiantes hicimos para acercarnos a una definición común sobre la Educación para la Sostenibilidad.

Para nosotras es importante escuchar todas nuestras voces. De esta manera, podemos encontrar puntos en común y sentirnos incluidas en lo que nombramos. Partimos de una serie de preguntas, las respondimos individualmente y luego tejimos las voces.

¿Qué entendemos por educación?

La educación es un proceso metacognitivo. Así, nombramos al mundo y lo que construimos en él. Expresamos nuestras ideas, aspiraciones y sueños, como un acto de amor. La educación es la construcción de una realidad en la que caben otras realidades. Con la educación buscamos otras posibilidades. Desarrollar potencialidades y sabernos herederas del conocimiento de lo humano, de la humanidad, de lo vivo y lo no vivo, de la ciencia, del ser: de los saberes cosmos en general. Estos saberes se transmiten colectiva y culturalmente. Viajan a través del tiempo y el espacio. Nos hacen aspirar a una transformación social en una conversación a favor de la trascendencia.

Para nosotras, las narrativas para la sostenibilidad en la educación nos permiten sacar lo mejor de nosotras, posicionarnos lo mejor posible para que ser escuchadas y valoradas. La práctica educativa abre los ojos y nos hace mirar, con-movernos por lo que sucede, abrirnos a la posibilidad de, si no vencer, enfrentar el temor en y entre nosotras mismas.

La educación es una imposición social privilegiada que nos conduce al camino de la libertad intelectual.

¿Qué entendemos por sostenibilidad?

Es una utopía que busca el equilibrio entre los ámbitos ambiental, cultural, social, político y espiritual y otras dimensiones enfocadas al bien común, desde la conciencia de que estamos ancladas a la tierra y el universo. No estamos aquí solas ni por nosotras solamente: somos parte integral de un todo. Debemos replantear la relación que tenemos con nuestro entorno y con otros seres vivos y no vivos. A partir de esto podríamos mantener la vida en el planeta sin necesidad de intervenir en él, tomando la responsabilidad de nuestras acciones y su influencia en el mundo.

La práctica sostenible implica un trabajo transversal para una equidad social y planetaria en armonía, sabiéndonos en relación constante de «retroalimentación». La sostenibilidad nos impulsa a buscar vivir el respeto a los derechos humanos y al bienestar común.

La sostenibilidad establece relaciones de respeto, responsabilidad y cuidado de la vida entre las diferentes especies que coexisten en el planeta, en una convivencia sana y buena que no permite ningún derroche. Si somos parte de un todo, es imposible sostenernos o mantenernos sin el entendimiento de los orígenes, los procesos, la función, las dificultades de cada quien. Con el entendimiento de nuestra parte más humana, de nuestro rol individual en el sistema complejo que es la Tierra, que se ve reflejado en la equidad y la empatía con otras formas de vida. Con el conocimiento profundo del espacio y tiempo en el que estamos y cómo se conecta con el pasado, el futuro y todos los seres, incluidas nosotras, que pertenecen a ello y cómo podemos ser lo mejor posible, un conocimiento del mejor estado de nosotras y de esta Tierra.

A través de las narrativas para la sostenibilidad podemos acercarnos a un cambio de paradigma civilizatorio donde se sostiene toda la vida y no la explotación ni dominación de la naturaleza.

¿Qué entendemos por educación para la sostenibilidad?

Leonardo Boff propone que el aprender a cuidar es una urgencia en la educación en esta fase de la historia. Esto se desarrolla a través del cuidado-amoroso, cuidado-preocupación, cuidado-prevención y precaución.

La educación para la sostenibilidad debe estar basada en estos preceptos y conectada con la vida. Desde un enfoque de unidad, holístico, nos hemos de reconocer como parte de un todo, del universo. Esto nos lleva a profundizar en el sentido del alma y visualizar una trascendencia que va más allá de lo físico.

Sabemos que el ser humano es un ser social, natural y tenemos que hacer conciencia de nuestro ser complejo que interactúa en varios niveles. Es necesario darnos cuenta del papel que jugamos en el mundo y hacernos cargo, no desde la culpa sino desde la responsabilidad. Con este principio, crearemos comunidad involucrando un pensamiento ético y actuando también desde la sensibilidad y la responsabilidad. Acompañando y fortaleciendo las relaciones de cuidado en la búsqueda de la equidad, respeto por los derechos universales y bienestar común.

¿Para qué necesitamos una educación para la sostenibilidad?

Mucho del daño que se ha causado no es intencional ni consciente, pero parte de cómo construimos nuestro sistema y cómo nos relacionamos. Necesitamos hacernos responsables de esas relaciones. Es indispensable un acto de sanación que nos ayude a sobrevivir en la incertidumbre y a encontrar herramientas con las que podamos cultivar la bondad, la solidaridad, el amor, la generosidad, y así hacer el bien hacia cualquier forma de vida.

Pero ¿cuál es el lugar de la humanidad en el mundo y, en última instancia, el del mundo como tal? Hacernos estas preguntas nos ayudará a situar la esencia humana, sus ideas y sueños en un contexto holístico en el cual nos reconozcamos como parte del Universo mirando las otredades como parte nuestra.

Por eso necesitamos la educación para la sostenibilidad. Necesitamos despertar la conciencia de que nuestra humanidad depende de la naturaleza y necesitamos repensar las bases de coexistencia entre las diferentes especies naturales. Esto será útil para tener una calidad de vida buena y llegar a la plenitud en un entorno natural, social, político, económico y espiritual.

Sabemos que podemos reconectarnos con la naturaleza, podemos construir, sanar, promover una transformación social a favor de la paz, pero necesitamos transgredir y romper paradigmas y, sobre todo, caminar juntas en este proceso.

¿Hacia qué tierra vamos con la educación para la sostenibilidad?

Buscamos una Tierra donde todos tengamos cabida, en ella, las prácticas holísticas también nos pueden ayudar a conectarnos con el entorno, con los otros y con la naturaleza mediante valores, el sentido de responsabilidad y ética. Así podremos convivir con equidad, empatía, amor y cuidado hacia uno mismo y hacia otras formas de vida. Como efecto de ello alcanzaremos la felicidad, pues no solo tenemos necesidades materiales sino también de conexión, cooperación, acompañamiento y solidaridad.

En este mundo, queremos que se rescaten la experiencia y los saberes comunitarios, pues creemos que con la memoria histórica y el conocimiento universal podemos soñar otras realidades.

Vamos hacia una Tierra fértil, donde las ideas se cuiden, donde se preserven y creen sistemas amigables y sanos para el bien común. Por eso, esta Tierra será un lugar seguro para las diferencias, y los seres tendrán unidad en los saberes, culturas, en la armonía con su entorno natural, social y político. El consumo responsable y la felicidad serán regulados por los límites de la Tierra y los ecosistemas.

Conclusión: narrativas para la sostenibilidad

Daniel Hernández, Educación para la Sosteniblidad Nos hemos dado cuenta de que con la educación para la sostenibilidad caminamos hacia un mundo con bienestar colectivo. La práctica educativa para la sostenibilidad nos acerca a tejer nuevos paradigmas en la Tierra. A partir de ellos podremos sentirnos en bienestar, paz, equidad, tranquilidad y reciprocidad con otros seres y nuestro entorno.

Cuando tomamos las palabras de otras personas para construir narrativas comunes sentimos que vivimos prácticas interesantes y enriquecedoras. Siendo escucha y hablante, sentimos que nuestras palabras son pronunciadas por alguien más. Vivimos la empatía. Nos sentimos parte del todo. Como si nuestro pensamiento de duplicara en la voz ajena.

Cuando pronunciamos las narrativas dichas por otras personas las hacemos también nuestras, nos hacemos parte de la unidad. La palabra tiene gran fuerza y en nosotras está la responsabilidad de cuidarla y no manipularla. Porque incluso usando las mismas palabras, creyendo que decimos lo mismo, podemos decir algo distinto. En la historia de la humanidad este ha sido un gran problema. Los discursos basados en narrativas colectivas no siempre han tenido buenas intenciones.

¿Quieres saber más sobre prácticas narrativas en la educación para la sostenibilidad? Inscríbete a nuestro Diplomado o Especialidad en Prácticas Narrativas en Contextos Educativos, o atrévete a conocer más sobre nuestra Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad. Todo en la Universidad del Medio Ambiente.

-

Educación ambiental adecuada culturalmente: derechos indígenas

Educación ambiental fue uno de los temas presentados el pasado junio durante la Graduación de la Generación 2020-2021 de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública. El proyecto presentado tiene que ver con la importancia de la educación ambiental bilingüe para comunidades indígenas en México y el goce de sus derechos humanos.

Contexto del proyecto

El propósito del proyecto DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL BILINGÜE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE PANSUTZTEOL, TILA, CHIAPAS, 2021 es: Informar y concientizar de forma holística sobre los beneficios de la conservación de la biodiversidad que pretende incrementar la participación de los integrantes de cuatro familias ch’oles en la conservación del patrimonio biocultural en la comunidad de Pansutzteol a través de la agricultura sustentable.

El análisis de la comunidad menciona que se ha incrementado la agricultura con prácticas no sustentables por problemas de gobernanza y políticas públicas que las promueven, lo que generó el aumento del cambio de uso de suelo forestal para la agricultura.

Lo anterior, ha sido motivo de la pérdida de prácticas tradicionales de agricultura sustentable, lo que ha causado también la pérdida de la biodiversidad y la evidente reducción de flora y fauna de la región, provocando que se vulnere el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades de Pansutzteol.

Así mismo, toda la información del proyecto fue y será tratada con políticas de privacidad por el protocolo de Nagoya, convenio 169 del OIT y principalmente por el respeto a la confianza de la comunidad con la que se codiseñó.

¿De qué trata?

El proyecto DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL BILINGÜE, contiene un enfoque del pueblo ch’ol con características relacionadas a la conservación de la biodiversidad en las prácticas de agricultura tradicional.

El proyecto de educación ambiental incluyó dos talleres presenciales con interpretación simultánea en ch’ol-español y viceversa, sobre los beneficios de la conservación de la biodiversidad y como se relacionan con los saberes indígenas de las cuatro familias de la comunidad de Pansutzteol.

Así mismo, el análisis en la educación ambiental bilingüe que tiene que ver con actividades agrícolas y el manejo del suelo y el territorio, para compartir la información del documento se requiere del consentimiento libre de las cuatro familias y una solicitud de petición para la comunidad.

¿Por qué es importante?

El documento de educación ambiental plantea la urgencia de llevar a cabo, desde el ejido o comunidad, una alternativa para la resolución del problema público de pérdida de patrimonio biocultural ch’ol y del deterioro ambiental que vulnera el goce del derecho humano a un medio ambiente sano de las comunidades indígenas pertenecientes al ejido Chulum Juárez.

Para esto es importante que regeneremos nuestro propio pensamiento, fortaleciendo nuestra capacidad de sentir (esta sensación presente todo el tiempo en la cosmovisión ch’ol) lo que es esencial y dónde existe el potencial, lo que, a su vez, nos permite evolucionar a nosotros mismos y al contexto comunitario.

Recomendaciones y aprendizajes del proyecto

Los resultados obtenidos de la educación ambiental reflejan como las pláticas bilingües y el traer a la conversación especies en riesgo, de flora y fauna que son utilizadas para ceremonias o algunos jarabes medicinales, tiene un efecto significativo para las familias que hablan ch’ol, por ello la traducción de la información ambiental es una gran idea para integrarlas y esta visión intercultural puede brindar amplias oportunidades de incidencia en las políticas públicas.

El análisis legal del proyecto de educación ambiental prioriza el apoyo concurrente entre el gobierno federal, estatal y municipal, sin embargo, por temas sociales en el municipio de Tila lo más viable es trabajar con la Asociación Civil Nuestro sustento Lakña’lum. Esto pretende mejorar la confianza y accesibilidad entre la comunidad y las familias involucradas en el codiseño del proyecto.

Conclusión

El proyecto de educación ambiental bilingüe a gran escala puede buscar el apoyo de la CONANP, CONABIO, SEMARNAT (a través del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, Cecadesu), CONAFOR, el INECC y la Secretaría de Educación para diseñar un programa adecuado para todas las comunidades.

Otra opción, es continuar trabajando con el ejido a través del comité y los representantes y que este proyecto salga y se construya desde el ejido que fortalecerá la participación comunitaria.

Por Rosario del Carmen Gutiérrez Estrada, maestra en Derecho ambiental y política publica por la Universidad del Medio Ambiente.

Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.

Conoce la UMA

Entérate del plan educativo de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública de la UMA

Las materias que integran a la maestría

-

Reflexiones sobre el agua: (Parte 2)

Nuestra caca…¿Qué hacemos con ella?

Dentro de las reflexiones sobre el agua llegamos a este tema del que parecería que muy pocas personas quisieran hablar, hasta que surge la pregunta y descubres que despierta cuestionamientos profundos a nivel individual y civilizatorio.

Escucha en estas tres entregas las reflexiones que tejimos con dos personas dedicadas al cuidado del agua y la valoración de los ciclos. Raymundo Acevedo informa, promueve y genera proyectos sustentables fomentando la cultura del agua y el cuidado de la Vida. Es cofundador de la Red de Usuarios de Baño Seco VIVO y Regresando al Agua A.C.

-

Reflexiones sobre el agua: (Parte 1)

Nuestra caca…¿Qué hacemos con ella?

Dentro de las reflexiones sobre el agua llegamos a este tema del que parecería que muy pocas personas quisieran hablar, hasta que surge la pregunta y descubres que despierta cuestionamientos profundos a nivel individual y civilizatorio.

Escucha en estas tres entregas las reflexiones que tejimos con dos personas dedicadas al cuidado del agua y la valoración de los ciclos. Raymundo Acevedo informa, promueve y genera proyectos sustentables fomentando la cultura del agua y el cuidado de la Vida. Es cofundador de la Red de Usuarios de Baño Seco VIVO y Regresando al Agua A.C.

-